2. 中国科学院沈阳应用生态研究所 沈阳 110016;

3. 沈阳农业大学 土地与环境学院 沈阳 110866

2. Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China;

3. College of Land and Environment, Shenyang Agricultural University, Shenyang 110866, China

我国东北地区(辽宁省、吉林省、黑龙江省和内蒙古自治区东部,后文中东北地区凡没特定指明均指此区域),是我国重要的森林、草地和湿地生态系统分布区,总土地面积达1.24×106 km2。东北地区在我国粮食安全和生态安全保障体系中占有重要地位,2019年东北地区粮食产量为1.65×108 t,占全国粮食总产量的24.9%,是我国重要的粮食主产区;同时,东北地区也是《全国主体功能区规划》中集水源涵养、水土保持、防风固沙和生物多样性维护全部4种生态功能于一体的重点区域。东北地区土壤类型主要有黑土、黑钙土、白浆土、暗棕壤、棕壤、草甸土和水稻土等,土壤有机质含量高,团粒结构好,水肥气热协调,这些拥有黑色或暗黑色腐殖质表土层的土地在农业生产中统称为“黑土地”。因此,本文中东北地区也称为东北黑土地区。20世纪50年代大规模开垦以来,东北地区森林、草地和湿地等自然生态系统比例下降,而农田生态系统比例显著上升。在长期高强度利用下,黑土地重用轻养,耕作、轮作、施肥不合理,加上风蚀、水蚀、溶蚀的影响,黑土地“变薄、变硬、变瘦、变酸”[1, 2];同时,东北森林以木材生产为主的高强度采伐、湿地大面积开垦和地下水超采灌溉等导致水、土、气候、生态环境失衡。因此,黑土地资源与环境的协调已经成为东北农业可持续发展的瓶颈。

习近平总书记在吉林考察时指出,要采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好,使之永远造福人民。农业农村部落实党中央、国务院决策部署制定了《东北黑土地保护规划纲要(2017—2030年)》和《东北黑土地保护性耕作行动计划(2020—2025年)》①。黑土地保护和耕地质量提升问题不仅是耕地自身问题,还需要与山水林田湖草沙一体考虑。树立“山水林田湖草沙生命共同体”理念,从原来以“耕地数量”为核心,转向以“保护耕地整体生态环境条件”为核心,因地制宜地集成现有农业生产技术、装备和产品,重视自然生态系统与农田生态系统的协调发展,充分发挥森林、草地、湿地等生态系统对农田的生态保护功能,切实保障黑土地不继续退化,最终实现黑土地的持续利用。

① 中华人民共和国农业农村部, 财政部. 东北黑土地保护性耕作行动计划(2020—2025年). (2020-02-25)[2021-09-30]. http://www.moa.gov.cn/gk/tzgg_1/tz/202003/t20200318_6339304.htm.

1 东北黑土地区耕地土壤质量演变 1.1 耕地土壤类型与数量根据2019年《全国耕地质量等级情况公报》②,东北地区耕地总面积为4.49亿亩(2.99×107 hm2),集中分布在松嫩平原、三江平原、辽河平原、大小兴安岭山麓和长白山低山丘陵区;该区域耕地质量平均为3.59等,其中高等地(1—3等)占52.01%,中等地(4—7等)占比40.08%,低等地(8—10等)占比7.90%。该区域耕地土壤类型面积最大的是草甸土,占总耕地面积的19.69%;其次为暗棕壤和黑土,分别占耕地总面积的16.76% 和13.29%;再次为水稻土和黑钙土,分别占耕地面积的11.63% 和10.35%;其余土壤类型中,白浆土、棕壤、潮土、褐土、栗钙土分别占9.02%、6.15%、5.07%、4.28%、2.79%,盐碱土与沼泽土共占0.97%。

② 中华人民共和国农业农村部. 2019年全国耕地质量等级情况公报. (2020-02-05)[2021-09-15]. http://www.ntjss.moa.gov.cn/zcfb/202006/P020200622573390595236.pdf.

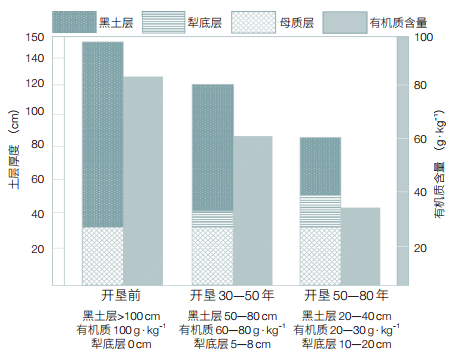

1.2 耕地土壤质量变化近年来,由于自然因素制约和人为高强度利用,该区域水土流失日益严重。据调查,黑土区平均每年流失0.3—1.0 cm厚的黑土表层,黑土区原本较厚的黑土层现在只剩下20—30 cm(图 1),有的地方甚至已露出黄土状母质,基本丧失了生产能力。据测算,黑土地区现有的部分耕地再经过40—50年的流失,黑土层将全部消失。根据第一次全国水利普查数据,目前东北地区水蚀面积达2.16×105 km2,其中黑土和黑钙土分布区水蚀面积占35.5%[4]。东北黑土有机质含量从原来开垦初期的60—80 g·kg−1,耕种20—30年后下降到20—30 g·kg−1,2014年平均为30.56 g·kg−1,这导致黑土有机碳储量降低,成为“碳源”[3]。多年来,东北地区普遍采用小四轮拖拉机进行农田耕作及运输,反复碾压导致耕层土壤容重增加、土壤板结、孔隙减少、通透性变差、入渗能力下降。黑土理化性状恶化导致保水、保肥性能减弱,抗御旱涝能力降低,团粒结构减少,土壤日趋板结,黑土“变瘦、变硬”。2016年对黑龙江嫩江至吉林公主岭46个黑土耕地的调查表明,大多数耕地耕层厚度为13—14 cm(占34.8%),而黑土耕地紧实层厚度大多为10—17 cm(占30.4%)[2]。

|

| 图 1 我国东北地区典型黑土剖面层次及有机质含量的变化 Figure 1 Changes of soil profile horizons and organic matter contents of black soil in northeast China |

黑土地耕层土壤pH值下降,土壤酸化趋势明显。从东北黑土地区土壤情况来看,pH值在 < 4.5的极强酸性耕地占12.8%,4.5— 5.5的强酸性耕地占13.7%,5.5—6.5的弱酸性耕地占43.6%[5]。从耕地的土壤类型看,黑土pH值均值为5.98,暗棕壤为5.91,棕壤为6.26,草甸土为6.7,白浆土为5.84,水稻土为6.32。虽然水稻土pH值接近中性,但由于稻田施肥量高,1979—2017年,强酸性(pH值≤ 5.5)水稻土面积增加了约2.9×104 hm2,水稻pH值下降(土酸化)速率达0.016/ 年;目前,该区域强酸性和弱酸性水稻土分别6.1% 和46.7%,中性水稻土仅占35.7%[5]。

在东北黑土地保护行动中,目前已建立了以玉米秸秆覆盖免耕为核心的“梨树模式”,包括秸秆全覆盖均匀行、秸秆覆盖原垄垄作、秸秆集行全量覆盖还田苗带浅旋3种技术模式,实行收获与秸秆覆盖、土壤疏松、免耕播种与施肥、病虫草害防治的全程机械化生产,综合提升黑土的生产和生态功能。针对黑土耕层变浅、犁底层增厚问题,建立了以有机物料深混还田为核心的肥沃耕层构建技术体系,在黑龙江构建了黑土玉米-大豆轮作与翻免浅耕作组合的“龙江模式”,协同解决打破黑土犁底层,提高黑土有机质和养分库的问题[2]。

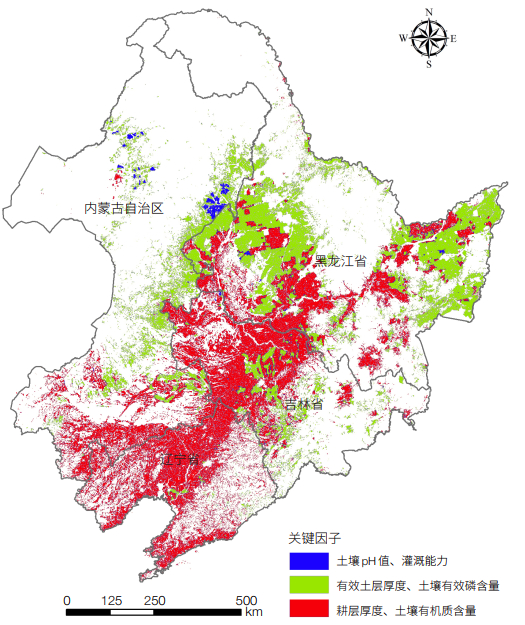

总体上,东北高强度垦殖利用和水土流失导致黑土“变薄、变硬、变瘦、变酸”,土壤有机质、耕层厚度和排灌能力已成为制约黑土地力提升的关键因子(图 2)。在黑土地高标准农田建设中,缓坡耕地的细沟侵蚀及侵蚀沟切割严重影响了黑土地的机械化耕作培肥,亟待发展侵蚀沟治理模式;同时,黑土区冷凉气候影响了秸秆等有机物料的分解和碳、氮、磷养分的循环利用,制约了土壤有机质的提升和化肥的有机替代,亟待发展农田生态系统有机物和养分高效循环利用模式。

|

| 图 2 我国东北黑土地地力提升的关键驱动因子 Figure 2 Key factors for improving cultivated land quality in northeast China |

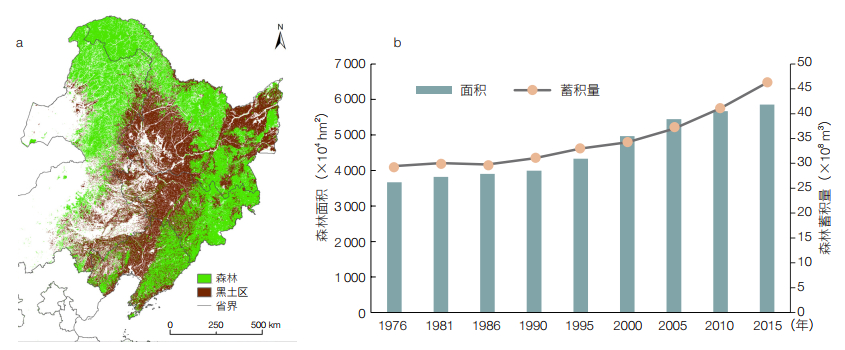

东北地区森林是孕育、保护黑土地的关键生态系统之一,与黑土有“唇亡齿寒”的关系。东北地区现有森林5.86×104 hm2(图 3a),占全国森林总面积的27%;其中,天然林4.55×107 hm2,人工林1.31×107 hm2[6]。东北地区森林覆盖率为47.2%,明显高于全国水平(23.0%),其中乔木林面积为4.87×107 hm2。40年来,东北森林面积总体呈增加趋势,增幅达53.3%(图 3b)。20世纪90年代,由于实施退耕还林、防护林、速生丰产林工程等重大生态工程建设,东北地区森林面积呈快速增长趋势,1995—2015年东北森林面积增加幅度达到35.2%。

|

| 图 3 东北森林和农田黑土区空间分布及森林面积和蓄积量的变化 Figure 3 Spatial distribution of forest and farmland areas, and changes in forest area and stocking in northeast China a)空间分布示意图;(b)森林面积和蓄积量的变化;整理自国家林业和草原局数据[6] (a) Spatial distribution; (b) changes in forest area and stocking; data from National Forestry and Grassland Administration of China[6] |

东北地区森林蓄积量达4.6 × 108 m3,占全国的26%,天然林蓄积为40.5×108 m3(87.7%),人工林为5.7×108 m3(12.3%)。东北森林质量总体呈上升趋势,蓄积量从1980年的3.0×109 m3增加至2015年的4.6×109 m3,增幅达53.7%(图 3b)。尽管东北森林蓄积量总体呈增加趋势,但黑龙江省、吉林省和内蒙古自治区的单位面积森林蓄积量在2000年前呈现了波动或短期下降趋势[6],显示东北森林在遭受到长期强烈干扰后的恢复状态。目前,东北地区原始林占比不足7%,约70% 为次生林且多处于次生演替的初、中阶段,以中龄林(34.8%)和幼龄林(21.9%)为主,森林质量总体不高,提升空间巨大。

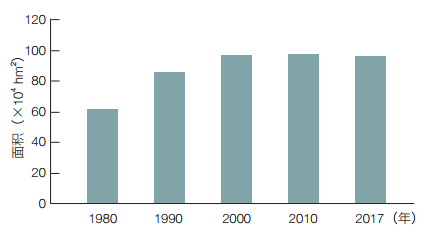

2.2 农田防护林变化通过营造农田防护林保护黑土地资源是国家生态安全建设的主要目标之一,也是保护黑土地最直接、最有效的手段。农田防护林可减轻自然灾害,保育土壤,改善小气候和水文条件,创造有利于农作物和牲畜生长繁育的环境,保证农牧业稳产、高产。1980—2017年东北地区的农田防护林面积整体呈现先增加后减少的趋势,具体表现为:从1980年的6.11×105 hm2,到1990的8.52×105 hm2和2000年的9.65×105 hm2;2000—2010年呈现微弱的增长趋势,仅仅增长了4.7×103 hm2;然而,2010—2017年则减少了1.57×104 hm2(图 4)。

|

| 图 4 1980—2017年我国东北地区农田防护林面积变化 Figure 4 Changes of farmland shelterbelt areas in northeast China 1980年数据根据文献推算;1990、2000、2010和2017年面积通过遥感监测推算获得③ Data in 1980 was deduced from literature, while the others were estimated from remote sensing observations③ |

③ 中国科学院, 国家林业和草原局. 三北防护林体系建设40年综合评价报告.

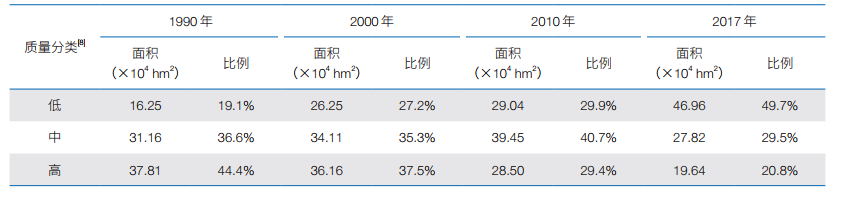

1990—2017年东北农田防护林质量整体下降,其中2010—2017年下降迅速,低质量防护林从2010年的2.9×105 hm2增到2017年4.7×105 hm2(表 1),2017年53% 的防护林林龄大约30年[7]。

|

东北林区森林提供丰富多样的生态服务功能;其中,水源涵养、固碳和土壤保持与黑土保育息息相关。东北林区涵养的水源,灌溉着我国重要的商品粮、畜牧业生产基地——以黑土为主要的松嫩平原、三江平原和呼伦贝尔的农田和牧场。1992—2000年东北地区水源涵养功能呈现下降趋势,从1992年的3.63×1010 m3降至2000年的2.40×1010 m3;随后增至2015年的3.61×1010 m3。森林可以减少地表径流的侵蚀作用从而保育土壤。东北地区土壤保持功能从1992年2.39×108 t降至2.17×108 t,随后增至2015年的3.18×108 t[9]。森林碳汇能力影响着森林碳储量的变化。清查数据显示,东北地区森林生物量是显著的碳汇[10];卫星数据显示,近10年东北地区森林的碳汇能力在增强[11]。森林提供的生态服务受森林质量、空间分布、环境气候等多方面因素影响;受限于森林质量,东北地区森林对高效保育黑土资源、综合发挥多种生态服务功能的总体目标仍有一定差距。

农田防护林对黑土地的保护作用包括减缓土壤侵蚀和改善农田微环境。农田防护林带能够降低风速,减弱乱流交换,在一定程度上提高土壤含水量,从而防止或者减轻土壤风蚀[12]。农田防护林对黑土地的改良作用主要包括增加土壤有机质、碳汇功能。由于农田防护林改善微气候环境,形成有利于农业生产的微环境[12],促进土壤有机质积累及氮、磷养分库容增加,减轻土壤盐渍化。随着农田防护效应程度的增加,其防护功能逐步增强。2010年,东北地区农田防护效应程度仅为18.3%,到2017年迅速减少到15.3%,其生态保护功能呈现减少趋势,亟待提升到50% 以上的防护效应程度,实现良好的区域防护功能[13]。

3 东北黑土地区草地资源演变 3.1 草地面积变化东北地区的呼伦贝尔草地、松嫩草地、科尔沁草地构成我国北方重要的防风固沙带的主体,对保障我国东北和华北粮食主产区的农、牧业生产,以及京津冀城市群和东北老工业基地的环境安全至关重要。

东北地区自然降水条件相对较好,草地植被生物多样性非常丰富、生产潜力巨大。该地区的草甸和草甸草原总面积4×107 hm2,占我国北方温带草地面积的25%;该地区土壤以黑钙土、暗栗钙土和草甸土为主,土壤腐殖质含量远高于其他草地类型,土壤碳密度是典型草原的2—3倍、荒漠草原的6—10倍,家畜承载力占整个北方草原的58%[14, 15]。

在长期开发或不合理利用下,东北地区草地生态系统结构和服务功能的退化加剧,草地沙化退化面积的增长速度要远高于其他草原地区。根据遥感监测,东北地区草地面积由1990年的1.77×107 hm2缩减至2015年的1.67×107 hm2,占东北地区面积的比重由14.2% 下降至13.4%[16]。在这25年间,东北地区草地平均每年减少3.9×104 hm2,主要集中于内蒙古东南部、吉林西部和黑龙江西南部。

3.2 草地生产力变化在草地面积大幅减少的同时,东北地区草地生产力呈现持续降低。根据文献资料统计,东北天然羊草草地生产力总体上呈现下降趋势,平均干草产量由20世纪80年代的1 500—2 000 kg·hm−2下降至目前的450—600 kg·hm−2[17]。人口、资源、环境与经济发展之间产生恶性循环,导致草地退化与生态服务功能下降。因此,加强我国东北部沙化草地植被重建与退化草地植被的恢复及生态功能提升的技术研究与推广示范,全面提升草地植被覆盖度、生产力及其稳定性,可以充分挖掘并发挥草地植被的生态屏障作用,保障东北黑土地资源安全和生态安全[18]。

4 东北黑土地区水资源和湿地资源演变 4.1 水资源和湿地资源特征东北黑土地区水资源紧缺且不稳定。据统计,东北地区水资源总量为1.6×1011 m3,只占全国水资源总量的5.8 %;人均水资源量为1 599 m3,为全国平均水平的77.6 %[19]。大气降水是东北黑土地区地表水和地下水的主要补给源,但时空分布极不均匀。空间分布上,自东南而西北,年降水量自1 000 mm降至300 mm以下,从湿润区、半湿润区过渡到半干旱区。时间分布上,降雨高度集中于汛期(每年7—9月),约占全年降雨量的70%,汛期径流量占全年径流量的80% 以上。受降水量年际变化的影响,东北黑土地区水资源总量、径流量年际变化也较大,影响农业生产的稳定性。

水资源的可持续开发利用对东北黑土地区农业发展和湿地生态环境至关重要。据统计,2016年东北地区农业用水量为5.51×1010 m3,约占全区可利用水资源量的78%,高于全国平均水平(65%),地下水开采量为3.22×1010 m3,约占全区用水量的46%,其中82% 用于农田灌溉[20]。此外,东北地区湿地面积广阔,主要分散在大兴安岭、小兴安岭、长白山、三江平原、松嫩平原、辽河三角洲等地区,总计面积7.5×104 km2,占全国湿地总面积的14.1%。湿地具有水源涵养、生物多样性、洪水调蓄、局地气候调节等重要的生态功能,而大面湿地开垦及地下水不合理开采会导致湿地萎缩或消失,生态环境失衡。东北地区是我国内陆沼泽湿地分布面积最大的区域,沼泽湿地占全国湿地面积的48.3%。

4.2 水资源数量变化过去近50年东北黑土地区平均气温呈线性增加,相应的蒸发量有明显增加,而降水量整体上呈减小趋势,但变化不显著。从水量平衡角度看,东北黑土地区水资源补给量变化不显著,而水资源短缺有加剧之势。

东北黑土地区粮食作物灌溉需水量总体呈增加态势。随着耕地结构的变化方向由旱地向水田转化,水稻需水变化控制着农田灌溉需水量。据统计,1990— 2017年,黑龙江、吉林和辽宁的水稻播种面积增加了3.63×106 hm2,增加了2.2倍;其中,吉林和黑龙江面积分别增加了4.0×105 hm2和3.27×106 hm2,分别增加了0.96倍和4.86倍,但辽宁水稻播种面积减少了约5×104 hm2[21]。

灌溉用水量的增加直接导致了地下水开采量的增加,一定程度上造成了地下水水位下降趋势明显。据统计,相比2001年用于农业的地下水开采量,东北地区2016年增加了16%,达到了2.65×1010 m3,而地下水埋深增加的区域主要集中于松嫩平原中部和东北部、三江平原东部,以及辽河平原西部等地区[20]。近年来,东北四省(区)采取了一系列治理措施,部分超采区得到有效治理,但农业生产使得局部地下水超采有加剧趋势。因此,如何有计划地调整粮食种植结构和提高灌溉用水生产率成为在缓解缺水与保持农业高产、稳产之间取得平衡的关键因素。

4.3 湿地面积和生态功能变化受粮食生产压力和对湿地功能认识的不足,东北黑土地区湿地面积明显退化。以三江平原为例,经过近60年大规模垦荒,湿地面积已降到1949年前的20%,不足1.0×106 hm2。据最新遥感解译,2020年底东北湿地为7.66×106 hm2,相比1975年减少了11%[22]。此外,由于湿地面积的变化受气候和人类活动的影响程度不同,不同时期湿地类型转化规模不同,但耕垦是当前最主要的变化模式。对比东北1990—2000年和2000—2013年天然湿地和人工湿地与其他类型间的转化,发现在1990—2000年有1.15×106 hm2天然湿地转化为耕地,人工湿地转化为耕地的面积仅2.5×104 hm2,而2000—2013年仅有5.35×105 hm2天然湿地转化为耕地,人工湿地转化为耕地的面积仅2.0×104 hm2。

湿地生态系统通常在调节水文径流、补给地下水和维持流域水平衡发挥着重要作用。然而,东北湿地受到气候变化和人类活动的影响而大面积减少,导致这些功能显著降低,使东北地区在干旱或洪水灾害面前缓冲能力降低。较为典型的例子为1998年松嫩流域特大洪水。在中西部半干旱地区,水利工程建设导致地表水补给减少、地下水过度开采等加剧该地区由气候变化导致的湿地萎缩,使土地进一步沙化。与半干旱区相比,水资源丰富的三江平原沼泽湿地大面积减少而人工湿地增加,这导致沼泽湿地景观破碎化、生物多样性减少。而光、热资源丰富的辽河平原,水稻种植无序发展加剧了当地水资源供需矛盾,并造成了地下水污染等环境问题。

5 东北黑土地保护利用建议针对东北地区黑土地保护问题,国家已出台相关科技专项和工程治理专项,但在水土资源和环境的协调方面依然存在一些不足。上述东北黑土地区森林、草地、湿地和水资源演变的调查分析表明,只有把黑土地保护需要放到山水林田湖草沙大系统中进行保护,才能阻控和修复黑土地退化,实现黑土地可持续利用目标。在今后国家相关政策及发展规划制定中应加强5个方面的行动。

(1)阻控黑土地退化与障碍因子消减。东北黑土地区应加强水土流失综合治理:针对黑土漫川漫岗区,实行等高种植、地埂植物带等固土保墒的技术措施;针对低山丘陵区,以小流域为单元,实施坡改梯、盲沟鼠洞排水等坡面治理措施,加强沟头防护、谷坊、塘坝、切沟填埋整治等侵蚀沟治理,大力推行保护性耕作,确保黑土地耕层不“变薄”④。加强秸秆直接还田和秸秆堆沤还田,发展绿色种养循环产业,合理使用畜禽粪便,保障有机物料的循环利用,确保黑土地有机质稳中有升。加强高标准农田建设力度,开展平衡施肥和酸化土壤改良,遏制土壤酸化。在中低产田地区,特别是风沙盐碱区,开展土地生态整治和土壤生物学改良,提高土壤质量[23]。

④ 中华人民共和国水利部, 国家发展改革委, 财政部, 等. 全国水土保持规划(2015—2030年). (2015-12-15)[2021-09-30]. http://www.sbxh.org/ueditor/php/upload/file/20160113/1452667096116874.pdf.

(2)恢复森林植被与新型农田林网体系重构。黑土地保护的根本是生态屏障,特别是孕育黑土的林草系统及保护农田的农防林。应在水源地和河岸带等黑土保护关键带加大林草植被恢复力度。对于极易发生土壤侵蚀的黑土区陡坡耕地,须优先保护并恢复森林植被;对于坡度范围8°—15°的黑土耕地,应考虑林草植被恢复。规划以生态保护为主的农田防护林带/网方案,优化“林-田”景观格局,根据不同土壤侵蚀程度,构建不同网格的防护林网,减少黑土侵蚀(图 5)。建立农田防护林生态补偿机制,提升农田防护林建设积极性。

|

| 图 5 山水林田湖草沙系统示意图⑤ Figure 5 Sketch map for construction of mountain-river-forestfarmland-lake-grassland-sandy land ecosystem⑤ |

⑤ 姜美娜, 阿拉木斯, 张腾飞. 内蒙古库伦旗:打好“绿色牌”走稳生态路. (2021-09-16)[2021-09-30]. http://nmg.sina.com.cn/news/b/2021-09-09/detail-iktzqtyt4952755.shtml.

(3)加强水土资源监控和优化配置。在坚守国务院2013年颁布的水资源管理“三条红线”和湿地保护红线的基础上,遵循以水定地的原则,协调东北农田- 湿地的水资源平衡管理:在中西部半干旱区,应控制水田比例,并适当地开展湿地生态补水;在三江平原区应合理规划水稻田分布,保护湿地生物多样性;在辽河平原区应调整水稻布局,控制氮、磷输出,遏制生态环境恶化的趋势。

(4)优化流域尺度生态系统配置。把具有生物多样性维护等生态功能极重要区域和生态极脆弱区域划入生态保护红线,实施山水林田湖草沙一体化发展战略,开展黑土地生态保护(屏障)模式建设。

(5)加强“山水林田湖草沙系统”功能协调发挥机制研究。综合评价山水林田湖草沙系统对黑土地保护的作用及贡献率,研究东北黑土区生态屏障建设的基础理论与技术。

| [1] |

韩贵清, 杨林章. 东北黑土资源利用现状及发展战略. 北京: 中国大地出版社, 2008.

|

| [2] |

孙波, 张旭东, 陆雅海, 等. 耕地地力提升与化肥养分高效利用. 北京: 科学出版社, 2021.

|

| [3] |

汪景宽, 徐香茹, 裴久渤, 等. 东北黑土地区耕地质量现状与面临的机遇和挑战. 土壤通报, 2021, 52(3): 695-701. |

| [4] |

刘宝元, 张甘霖, 谢云, 等. 东北黑土区和东北典型黑土区的范围与划界. 科学通报, 2021, 66(1): 96-106. |

| [5] |

叶英聪, 孙波, 刘绍贵, 等. 中国水稻土酸化时空变化特征及其对氮素盈余的响应. 农业机械学报, 2021, 52(2): 246-256. |

| [6] |

国家林业局. 中国森林资源报告-第八次全国森林资源清查. 北京: 中国林业出版社, 2019.

|

| [7] |

朱教君, 郑晓. 关于三北防护林体系建设的思考与展望——基于40年建设综合评估结果. 生态学杂志, 2019, 38(5): 1600-1610. |

| [8] |

Zheng X, Zhu J J, Xing Z F. Assessment of the effects of shelterbelts on crop yields at the regional scale in Northeast China. Agricultural System, 2016, 143: 49-60. DOI:10.1016/j.agsy.2015.12.008 |

| [9] |

张斯屿. 东北天然林保护工程森林态系统服务功能变化评估(1992-2015). 长春: 中国科学院大学(中国科学院东北地理与农业生态研究所), 2019.

|

| [10] |

郭兆迪, 胡会峰, 李品, 等. 1977~2008年中国森林生物量碳汇的时空变化. 中国科学: 生命科学, 2013, 43(5): 421-431. |

| [11] |

Wang J, Feng L, Palmer P I, et al. Large Chinese land carbon sink estimated from atmospheric carbon dioxide data. Nature, 2020, 586: 720-723. DOI:10.1038/s41586-020-2849-9 |

| [12] |

Zhu J J, Jiang F Q, Matsuzaki T. Wind on Tree Windbreaks. Beijing: China Forestry Publishing Press, 2004.

|

| [13] |

Zhu J J. Wind Shelterbelts//Jørgensen S E, Fath B D, e ds. Ecosystems. Encyclopedia of Ecology. Amsterdam: Elsevier, 2008: 3803-3812.

|

| [14] |

唐华俊, 辛晓平, 李向林, 等. 北方草甸和草甸草原生态恢复的理论、技术与实践. 中国农业科学, 2020, 53(13): 2527-2531. DOI:10.3864/j.issn.0578-1752.2020.13.001 |

| [15] |

中华人民共和国农业部畜牧兽医司. 中国草地资源数据. 北京: 中国农业科技出版社, 1994.

|

| [16] |

满卫东, 刘明月, 王宗明, 等. 1990-2015年东北地区草地变化遥感监测研究. 中国环境科学, 2020, 40(5): 2246-2253. DOI:10.3969/j.issn.1000-6923.2020.05.047 |

| [17] |

那佳, 黄立华, 张璐, 等. 我国东北草地生产力现状及可持续发展对策. 中国草地学报, 2019, 41(6): 152-164. |

| [18] |

方精云, 白永飞, 李凌浩, 等. 我国草原牧区可持续发展的科学基础与实践. 科学通报, 2016, 61(2): 155-164. |

| [19] |

邸志强, 苗英, 贾伟光, 等. 东北地区水资源现状及可持续利用对策. 地质与资源, 2004, 13(2): 112-115. DOI:10.3969/j.issn.1671-1947.2004.02.008 |

| [20] |

于丽丽, 唐世南, 丁元芳, 等. 东北地区地下水超采情况及对策建议. 水利规划与设计, 2019, (4): 37-40. DOI:10.3969/j.issn.1672-2469.2019.04.010 |

| [21] |

向雁. 东北地区水-耕地-粮食关联研究. 北京: 中国农业科学院, 2020.

|

| [22] |

马驰. 东北地区湿地遥感监测与景观分析. 水生态学杂志, 2017, 38(2): 10-16. |

| [23] |

曹晓风, 孙波, 陈化榜, 等. 我国边际土地产能扩增和生态效益提升的途径与研究进展. 中国科学院院刊, 2021, 36(3): 336-348. |