2. 中国科学院沈阳应用生态研究所 沈阳 110016

2. Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China

我国东北平原黑土区总面积1.09×106 km2,主要分布在呼伦贝尔草原、大小兴安岭地区、三江平原、松嫩平原、松辽平原和长白山地区,是世界仅有的四大黑土区之一。东北地区年粮食产量占全国1/4,粮食调出量占全国的1/3,玉米、粳稻和大豆的产量分别占全国的33%、43% 和52%[1]--东北地区的粮食生产对国家粮食安全至关重要。由于不合理的耕作及长期秸秆离田,我国东北黑土区土壤侵蚀与退化严重。东北黑土“变薄、变瘦”,严重威胁到国家粮食安全和东北地区的生态环境,亟待开展保护与利用相结合的技术研发与示范推广。

1 东北平原是世界上退化防控形势最为严峻的黑土区黑土是大自然赋予人类的宝贵财富,由于黑土肥力高、保肥保水能力强,特别适于粮食生产。乌克兰平原、北美密西西比河流域、南美潘帕斯草原和我国东北平原是世界仅有的四大黑土区。由于只用不养等原因,四大黑土区均经历了不同程度的退化过程[2]。

在土壤保护技术实施以前,土壤犁耕秸秆翻埋是乌克兰平原、北美密西西比河流域、南美潘帕斯草原的常规耕作措施[2, 3]。犁耕翻埋措施加速了土壤有机质的矿化分解,但秸秆入土腐烂后可形成新的有机质,可以保障土壤有机质达成一定的平衡[4-6]。但是,犁耕秸秆翻埋导致表层土壤疏松,春季遇到干旱大风,表层土壤风蚀严重;夏季遇到大雨,表层土壤水蚀严重。因此,北美密西西比河流域黑土的退化主要是由于犁耕秸秆翻埋引起的风蚀或水蚀而造成的黑土层“变薄”。

相对于北美黑土“变薄”的主要问题,我国东北黑土“变薄、变瘦”的问题都很严重,退化防控形势更为严峻。在我国东北平原,秸秆离田或焚烧后进行旋耕或犁耕是常规的耕作方式,这种耕作方式容易引起风蚀和水蚀,从而使黑土层“变薄”;同时,土壤旋耕或犁耕加速土壤有机质矿化,秸秆离田或焚烧等措施造成有机物质归还少,这导致土壤有机质形成不足,加速土壤有机质损失,造成土壤“变瘦”。中国科学院海伦黑土水土保持监测研究站观测数据显示,2007-2014年研究站5°坡度土壤水土流失达到2.42 mm。目前,我国吉林、辽宁、内蒙古黑土区的黑土层大多不到30 cm,即使在开垦只有60-80年的黑龙江北部黑土深厚区域,也需加强保护以阻止黑土“变薄” [1]。黑土的形成需要漫长的历史,自然条件下1 cm黑土层的形成需要300-400年[7]。近60年我国黑土耕层土壤有机质含量下降了1/3,部分地区甚至下降了50%[1]。推广秸秆翻埋还田的各项技术能减缓或防止黑土“变瘦”,但风蚀、水蚀所引发的水土流失不能得到有效控制。我国黑土急需同时解决“变薄、变瘦”的土壤保护技术,实现黑土保护与利用并举。

2 保护性耕作的由来和定义 2.1 保护性耕作的由来保护性耕作是农田遭遇严重水土流失和风沙危害的惨痛教训之后,人们逐渐研究和发展起来的一种新型土壤耕作模式。美国的免耕农业可追溯至18世纪初,人们认识到可以用作物及其残留物来减少土壤侵蚀;19世纪,有定期报告报道农民实行粮食和棉花轮作;20世纪20年代,开始通过田间试验来评价水蚀、风蚀对土壤生产力的影响,保护性耕作初具雏形[8]。

20世纪20-30年代,美国利用大型机械大面积、高频次翻耕农田,加之持续气候干旱,引发了震惊世界的“黑风暴”;1931年美国西部干旱地区的“黑风暴”横扫美国大平原,厚达5-30 cm的表土被吹走,超过3×105 ha的农田被毁;1935年第二次“黑风暴”横扫美国2/3国土,3×108 t表土被卷进大西洋,毁掉耕地3×106 ha。全美冬小麦减产5.1×106 t,美国南部各州1/4以上人口迁移。同年,美国成立了土壤保护局(SCS),组织土壤、农学、农机等领域专家,研究改良传统翻耕耕作方法,研制深松铲、凿式犁等不翻土的农机具,推广少耕、免耕和种植覆盖作物等保护性耕作技术[9]。随着土壤保护局的建立,美国对免耕的评价更加组织化、系统化,这逐步掀开了保护性耕作技术研发和推广的序幕。

2.2 保护性耕作的定义美国农业部自然资源保护局(NRCS,原“美国土壤保护局”)和美国保护技术信息中心(CTIC)将保护性耕作定义为:当目标为减少水蚀时,任何可以保持播种后30% 以上地面被作物残茬覆盖的耕作系统;当目标为减少风蚀时,任何可以保持至少相当于1 120 kg/ha的小粒作物残茬在地面的耕作系统①。后来,美国农业部对目标为减少风蚀的保护性耕作定义进行了限定:在关键风蚀期,任何可以保持至少相当于1 120 kg/ha的小粒作物残茬在地面的耕作系统[10]。加拿大农业及农业食品部将保护性耕作定义为:将大部分农作物残留物(杂物)留在土壤表面的耕作方法。

① Rebecca T. Conservation Tillage. [2021-08-15]. https://www.nal.usda.gov/afsic/conservation-tillage-afsic-find-it-guide.

国内对保护性耕作的定义认识不统一。有人认为保护性耕作技术就是秸秆还田,即只要能将秸秆还田的技术措施就是保护性耕作技术;有人提倡保护性耕作技术就是秸秆覆盖还田和免耕,不能动土或者动土不能超过一定比例;还有人提出保护性耕作就是免耕播种,秸秆有无覆盖意义不大。显然,以上理解皆存在偏差,与世界公认的保护性耕作的定义和内涵不一致。比如,覆盖耕作是美国目前应用面积最大的一种保护性耕作模式[10],但该技术全面动土,且播种后30%-70% 地面秸秆覆盖。美国更注重秸秆覆盖程度,地表有秸秆覆盖,可有效控制风蚀、水蚀,因此秸秆覆盖率越大效果越好,而对动土的限制并不重要[11]。

2.3 保护性耕作在世界黑土保护与利用中的广泛应用土壤保护核心是防治风蚀和水蚀引起的水土流失,减少因过度使用化肥、酸化、盐碱化及其他化学污染等引起的土壤肥力下降。通过保护性措施防治土壤侵蚀或消耗,在保护和改善土壤的同时可长期获得较高的作物产量。

保护性耕作技术是土壤保护与利用相结合的技术,也是一种成本较低、推广面积广泛的重要土壤保护技术。作为减少土壤侵蚀、提高土壤肥力的首选技术,保护性耕作已经在世界广泛推广。美国农业部数据表明,1963年美国保护性耕作耕地比例为1%,1973年、1983年和1986年分别达到了5%、20% 和33%,2012年70% 的大豆地、2016年65% 的玉米地、2017年67% 的小麦地均使用了保护性耕作技术[2, 10, 12]。从20世纪60年代开始,苏联、加拿大、澳大利亚、巴西、阿根廷、墨西哥等国家纷纷学习美国的保护性耕作技术,并在半干旱地区广泛推广应用。其中,澳大利亚从20世纪80年代开始大规模示范推广覆盖耕作、少耕、免耕等保护性耕作技术模式。目前,澳大利亚北部90%-95%、澳大利亚南部80%、澳大利亚西部60%-65% 的农田均实行了保护性耕作[13]。加拿大从20世纪60年代引进保护性耕作技术,20世纪80年代大规模推广,目前已有80% 的农田采用了高留茬、少/免耕等保护性耕作技术模式[2]。以巴西、阿根廷为代表的南美洲保护性耕作应用面积也超过了70%[2]。

我国人多地少且地块分散,粮食安全压力较大。分析国内外现有的技术及推广形式发现,相对于其他土壤保护技术而言,推行保护性耕作技术是我国黑土保护与利用的关键和首选;同步结合防风林带、等高种植可有效防控我国东北黑土的侵蚀与退化,逐步提高土壤肥力。

3 保护性耕作技术在中国东北推广面临的问题 3.1 国外主要保护性耕作技术模式经过60多年的探索,人们总结形成了以秸秆覆盖少/免耕为主要特点的保护性耕作技术,包括免耕技术(no-till)、条耕技术(strip-till)、秸秆覆盖垄作少耕技术(ridge-till),以及覆盖耕作(mulch-till)与垂直耕作(vertical-till)等主要技术模式[9, 10, 14]。

免耕技术。将作物残茬均匀覆盖地表,播种前不进行任何土壤耕作,直接利用免耕播种机清理出10- 15 cm的播种带免耕播种。该技术可以最大程度减少风蚀、水蚀,增加土壤水分入渗,减少地面水分蒸发,蓄水抗旱;另外,由于对土壤扰动最少,可最大程度减少有机质的矿化与分解。

条耕技术。在行间进行10-20 cm宽度的耕作,一般可通过深松培土的方式进行;作业后,行间形成一个5-8 cm高、10-20 cm宽的小垄台。条耕目的为提高播种带地温及播种质量,减少低温冷凉区或者涝洼黏湿区由于秸秆覆盖地表导致的土壤温度回升缓慢、秸秆量大控制难而影响播种质量问题。条耕技术下70% 以上地表具备了秸秆覆盖免耕的特点,剩余地表又具备传统耕作的特点,两者优点相结合被认为是“最佳的耕作方法”。美国和加拿大40多年的实践表明,相对于秸秆深翻深埋的传统耕作,条耕可实现大概率增产。

垄作技术。将秸秆或作物残茬放在垄沟,垄台简单扫茬平整处理后直接播种;在玉米等作物的拔节期前,深松中耕培土、整理垄型。该技术适于低温、冷凉及涝洼地块。

覆盖耕作与垂直耕作。覆盖耕作指通过凿式犁、圆盘耙或者旋耕耙对土壤进行耕作,使部分秸秆混入土壤5-7.5 cm,有30%-70% 土壤表面被秸秆覆盖。垂直耕作是近几年在美国兴起的新技术,其主要特点是利用波纹刀、圆盘刀等耕作机具严格顺着拖拉机行进的方向设置,使耕作部件垂直进入土壤,不进行水平方向的扰动,从而减少机具作业压实层的产生;垂直耕作使部分秸秆混入土壤5-7.5 cm,有30%-70% 土壤表面被秸秆覆盖。覆盖耕作与垂直耕作均可实现大量秸秆下提高播种质量、一定程度提高地温。

3.2 国外成熟的保护性耕作技术模式在我国应用存在的问题国外成熟的保护性耕作技术在中国示范推广具有很大难度、面临巨大挑战,主要存在3个方面的问题。

(1)我国玉米常年连作。在美国、巴西、阿根廷,种植制度以轮作为主,特别是玉米-大豆轮作。1996-2010年美国玉米轮作占玉米播种面积80% 以上,1997-2006年大豆轮作面积占大豆总播种面积的97%以上②。玉米播种在大豆茬口,秸秆量小,不影响播种质量;大豆播种在玉米茬口,虽然玉米秸秆量大,但大豆一般播种较晚,因秸秆开始腐烂而对大豆播种质量影响较小。玉米是我国东北地区的第一大作物,农民常年连作,由于大豆经济效益较低,只有小部分地区存在大豆-玉米轮作。在连作条件下,玉米产生的大量秸秆,增加了保护性耕作技术的实施难度。

② 美国农业部农业资源管理调查数据(https://www.ers.usda.gov/amber-waves/2013/march/while-crop-rotations-are-common-covercrops-remain-rare/)。

(2)我国玉米种植行距小且不统一。美国最常见的玉米种植行距为30英寸(76.2 cm),约占玉米种植面积的95% 以上③。然而,我国东北各地区的玉米种植行距并不相同:内蒙古东北地区、辽宁西部部分地区在45 cm左右,辽宁中北部地区一般为55-60 cm,吉林西南部和中部部分地区多为60 cm左右,吉林北部地区和黑龙江大部分地区为65 cm左右。行距大便于在行间清理出一条没有秸秆的播种带,而行距小时则难以实现这个目的--秸秆没有足够的存放空间;而且,一个地区的种植行距是和该地区的农业机械(特别是农用拖拉机的轴距)对应的--当拖拉机轴距确定、普及并形成一定的保有量时,再改动种植行距难度较大。因此,行距小且不统一是我国东北地区实施保护性耕作技术面临的另一重大难题。

③ 美国农业部调查资料(https://quickstats.nass.usda.gov/?source_desc=CENSUS)。

(3)我国缺乏高性能的免耕播种机及覆盖耕作机具。免耕、条耕、垄作和覆盖耕作等国外成熟的四大保护性耕作技术有一个共同特点:地表或者大部分地表覆盖秸秆。因此,其播种机播种环境与常规种植不同,而我国传统的播种机具难以高质量完成播种。保护性耕作技术至今的最大突破就是免耕播种机的发明并不断发展和成熟。最早的免耕播种机是20世纪40-60年代在美国设计、发明的[14]。不断完善的免耕播种机已经完全适合美国的土地环境,可以很好地完成大面积的免耕播种任务。但进口的免耕播种机成本太高,难以满足大面积示范推广需求,我国保护性耕作技术示范推广必须突破高性能免耕播种机缺乏的障碍。

玉米连作、行距小且不统一、缺乏高性能免耕播种机,以上三大主要因素增加了我国东北黑土地保护性耕作技术推广与应用的难度,也使得国外成熟的保护性耕作技术不能在我国被直接推广应用。

4 我国东北保护性耕作技术的探索 4.1 我国保护性耕作的早期探索我国少/免耕农艺试验研究较早:20世纪60年代,黑龙江国营农场开始试验小麦免耕播种;20世纪80年代,陕西省农业科学院研发了“旱地小麦高留茬少耕全程覆盖技术” [15];20世纪90年代,山西省农业科学院研发了“旱地玉米免耕整秆覆盖技术” [16]。机械化保护性耕作技术研究始于20世纪90年代:1991年,中国农业大学、中国农业科学院、山西省农机局等单位合作,开始机械化保护性耕作系统试验,先后在山西、河北建立了一批试验区和测试区,设计了2BMF-4C轮齿拔草型免耕播种机,并于1999年开始在河北、辽宁、内蒙古、甘肃、陕西等一年一熟地区开展机械化保护性耕作的试验示范[17]。2005年,中央一号文件提出“改革传统耕作方法,发展保护性耕作”,将发展保护性耕作上升为国家政策。

4.2 吉林省农业科学院对保护性耕作的早期探索吉林省保护性耕作研究工作始于20世纪70年代末[18]。1983年吉林省农业科学院耕作课题组建立了不同耕法长期定位试验田,设置高茬免耕、连年翻耕、灭茬打垄等处理,监测不同耕作措施下土壤环境变化及作物生长发育规律;在此基础上,1997-1998年该团队提出了玉米宽窄行留高茬交替休闲种植模式,包含立茬还田、免耕播种、行间深松等技术;新技术整合了留高茬增加有机物料还田,行间深松构建土壤水库和良好耕层,并在吉林省公主岭市及范家屯镇建立了技术试验示范基地④。

④ 信息由吉林省农业科学院郑金玉提供。

5 中国科学院在东北保护性耕作的研究探索 5.1 理论探索与长期实施效果监测2001年,中国科学院东北地理与农业生态研究所杨学明和张晓平研究团队在德惠市米沙子乡晨光村试验基地开展玉米秸秆覆盖还田保护性耕作技术实施效果的理论探索,在东北黑土区建立第一个全量秸秆覆盖还田的保护性耕作试验基地。

2004年至今,中国科学院东北地理与农业生态研究所张兴义在中国科学院黑龙江海伦农田生态系统国家野外科学观测研究站开始了全量秸秆覆盖还田免耕的长期定位试验。

2007年,中国科学院沈阳应用生态研究所张旭东研究团队在梨树县高家村建立了保护性耕作技术研究示范基地,重点对保护性耕作实施后土壤物理、化学、生物性质等进行长期监控。该基地不同于原有小区试验监测,集大面积示范监测与大区试验于一体,研究更接近生产实际。该研究为我国东北地区黑土保护与利用、保护性耕作技术推广提供理论数据支撑。

5.2 保护性耕作重点技术攻关(1)免耕播种机的研制与产业化。我国高性能免耕播种机研制由中国科学院东北地理与农业生态研究所关义新攻克:2008年免耕播种机样机研制成功,2009年通过吉林省农业委员会组织的专家鉴定。该播种机吸取了国外先进免耕机的设计,性能达到国内领先水平,在吉林省人民政府推动下快速完善并实现产业化。目前,除吉林康达农业机械有限公司和北京德邦大为科技股份有限公司外,还有20多家企业生产类似产品。该类型免耕播种机市场保有量约7.5万台,年完成播种面积达5×106 ha以上,已成为东北地区的主流播种机。高性能免耕播种机的快速产业化使保护性耕作技术在我国东北落地生根。

(2)宽窄行秸秆覆盖免耕技术模式的提出。秸秆覆盖还田免耕技术示范推广过程中发现,免耕技术在吉林西部实施面积较大。但在梨树县等吉林中部地区,玉米产量高、秸秆量大,技术推广缓慢。在借鉴吉林省农业科学院宽窄行高留茬少耕技术基础上,2014年春,关义新向梨树县农业技术推广总站提出了宽窄行秸秆覆盖免耕技术模式,该技术解决了高产量情况下秸秆放置难的问题。2015-2016年,秸秆归行机和前置归行机的出现,进一步解决了宽窄行免耕技术播种质量问题。宽窄行秸秆覆盖免耕技术的出现使得保护性耕作在梨树县、榆树市等玉米高产区推广面积扩大,保护性耕作技术示范推广进入新阶段。

(3)条带耕作技术模式的提出。宽窄行秸秆覆盖免耕技术存在地温回升缓慢、不发苗,风大容易引起秸秆归行效果差,影响出苗率和苗整齐度,以及玉米增产效果不稳定等问题。因此,一些合作社、种田大户特别是代管农户难以接受,高产区保护性耕作推广仍很艰难。关义新于2010年在梨树县保护性耕作学术研讨会上提出了引进国际成功经验、示范国外条耕技术的建议。2012年中国农业大学米国华进口了一套美国条耕机,积极开展国外条耕技术试验示范,但示范时发现机具作业效果不理想--我国种植行距小仍然是技术实施面临的首要难题。2018年,关义新与其团队成员敖曼提出了条带耕作技术;该技术在宽窄行秸秆覆盖免耕及国外条耕技术的基础上,对窄行播种带进行秸秆清理、深松浅旋作业,对归行在宽行的秸秆进行浅压覆土;同年,团队研制出条带耕作机,农机农艺结合后技术试验成功。试验田播种质量超过常规种植,苗齐、苗匀、苗壮,专家测产结果2018年1.6×104 kg/ha、2019年1.7×104 kg/ha,达到了该地区历史最高产量。2019年开始,该团队在黑土地联盟及黑土地保护利用国际论坛上宣传培训条带耕作技术,制作并发放技术规程宣传手册,广泛开展田间展示现场会;2020年,与辽宁、吉林、黑龙江3省的农业农村厅联合进行技术示范推广。目前,该配套条带耕作机已完成了一代、二代2种机型的研制与产业化生产。

(4)秸秆覆盖垄作少耕技术的总结提升。垄作保护性耕作技术有利于早春散墒提温、如期播种,是美国应用于涝洼低温区域的保护性耕作技术。由于该技术不改变行距,保留了传统垄作习惯,方法简单易行,深得农民认可。双辽市最早将秸秆覆盖垄作少耕技术在吉林西部风沙干旱及低洼盐碱区大面积推广。目前,在吉林西部、内蒙古东部,该技术均有很大的示范推广面积。但在生产实践中发现,秸秆覆盖垄作少耕在风沙干旱区存在保水抗旱效果不足、原茬播种出苗质量差的问题。2020年,关义新团队与吉林省农业机械化管理中心郑铁志总结该技术的优缺点和实际应用过程中的问题,优化、完善了其技术体系,通过作业环节及机具的改进提升垄作少耕的播种质量。同时,秸秆覆盖垄作少耕技术也在低温冷凉的佳木斯地区(2015年至今),吉林中部高产区、东部山区低洼区(2020年至今)进行了试验示范。

2015年至今,梨树县人民政府、中国农业大学、中国科学院成立黑土地联盟,在联盟合作社进行技术的培训和示范推广工作。2020-2021年,结合“黑土粮仓”科技会战,中国科学院与东北四省(区)相关单位结合,进行保护性耕作技术的研究监测及示范推广。

6 农业农村部和吉林省人民政府通过示范项目全面推动保护性耕作推广落地2002年农业部(现“农业农村部”)在西北、华北和东北8个省份启动实施了保护性耕作技术示范推广项目;2006年吉林省获得了保护性耕作技术的立项支持,同时省财政设立了农机化新技术推广专项资金(1 000万/年)。2009-2014年,吉林省玉米免耕播种机从研发试验到完善,从几台样机飞速增长至5 465台--保护性耕作成为改变传统耕作理念,实现短期、快速、巨大突破的农机化新技术推广典型“案例”。

吉林省推进工作思路上采取了优先西部、照顾中部、重点平原、探索山区的原则,有计划、有布局地建立保护性耕作技术示范县;同时,通过设定示范户、示范面积、示范机具数量等最低标准条件,确保示范技术和示范机具数量能够形成有价值的结果。在资金使用上,也本着务求实效的原则,安排了示范户购置机具项目经费给予累加补贴,示范作业给予面积补贴,以及推广单位开展的宣传培训与指导服务等工作同样给予项目资助,使得原本6万多元的“康达牌”两行玉米免耕播种机示范农户到手价格降至1.8万-2.2万元,有效解决了农民买不起、用不上的问题。省级和农业部项目连续10年的有效扶持,拉动累计超2亿元的项目资金投入,积极调动了各县保护性耕作积极性,提升了推广执行效果。2021年吉林省保护性耕作示范推广面积达2 875万亩⑤。

⑤ 吉林省农业农村厅资料。

7 保护性耕作技术在梨树县的长期实施效果2007年,由中国科学院沈阳应用生态研究所张旭东牵头,联合吉林省梨树县农业技术推广总站、中国科学院东北地理与农业生态研究所和吉林省土壤肥料工作总站,在吉林省梨树县高家村建立了“中国科学院保护性耕作研发基地”。通过将科学研究、技术开发和示范应用相结合,建立了一整套玉米秸秆覆盖少/ 免耕全程机械化技术模式,开创了农艺-农机融合的现代玉米耕作模式,促进了东北黑土地玉米耕作制度的改革,为东北黑土的可持续利用奠定了理论和技术基础。

应用效果至今研究监控15年,进一步验证了保护性耕作除有效控制土壤侵蚀外,在土壤培肥及蓄水抗逆上也有积极的效果。梨树县高家村连续15年秸秆覆盖还田的主要结果如下。

7.1 秸秆覆盖免耕能够促进土壤有机质积累2007-2018年,11年来耕层(0-20 cm)土壤有机质由22.5 g/kg增加至24.0 g/kg,年均增加幅度为0.5%-0.7%。土壤有机质积累的效果随着秸秆还田量增大而增大,秸秆全量还田在短时间就显现出促进有机质积累的效果。通过对土壤有机质积累的动态模拟发现,秸秆全量覆盖后,表层土壤有机质经8- 12年即接近平衡点阈值。因而,在秸秆覆盖免耕技术的实践中,适时进行深翻可提高有机质在土体中的固存容量。

7.2 秸秆覆盖免耕增加土壤养分库容量和养分供应能力秸秆覆盖归还增加了氮、磷、钾养分在耕层的积累。秸秆全量归还每年向土壤输入的氮、磷、钾数量分别为60、40、150 kg,分别相当于当地化肥施用量的25%、30%、200%。秸秆中的养分具有较高的稳定性、不易损失,秸秆归还显著提高了氮、磷、钾养分在耕层的积累。在全量秸秆覆盖条件下,耕层土壤全氮含量由2007年的1.21 g/kg增加到2018年的1.37 g/kg,年均增幅为1.1%;土壤全磷含量从实验前的0.38 g/kg增加到0.46 g/kg,年平均增幅为1.8%;土壤全钾含量由20.9 g/kg增加到23.8 g/kg,年平均增幅为1.2%。氮、磷、钾养分在耕层的显著积累表明,秸秆覆盖归还可增加土壤各养分库容量和养分供应潜力。

秸秆覆盖归还提高了氮、磷、钾养分的活性。土壤碱解氮、有效磷、速效钾可反映氮、磷、钾养分的活性和当季有效性。研究结果表明,从2007年到2018年,耕层土壤碱解氮含量由104 mg/kg增至112 mg/kg,耕层土壤有效磷从8.5 mg/kg增加到20.9 mg/kg,土壤耕层速效钾从149 mg/kg增加到191 mg/kg。秸秆覆盖归还不仅增加了各养分库容量,同时也提高了养分活性,增加了土壤养分供应能力。

7.3 秸秆覆盖免耕改善了土壤结构,提升了土壤生物功能秸秆覆盖免耕增加土壤团聚化程度,消除犁底层。经5年处理后,秸秆覆盖免耕对土壤团聚体的组成和分布已产生了显著影响,秸秆覆盖促进了土壤大颗粒大团聚体(> 2000 μm)的形成,增加了团聚体的稳定性,改善了土壤结构。与常规垄作处理相比,秸秆覆盖免耕处理5年后犁底层消失,有利于改善土壤下层结构和孔隙分布,使土壤穿透阻力迅速降低。穿透阻力的下降可显著促进作物生长和根系的穿透、水分下渗和保持,以及养分运移和供应。

秸秆覆盖免耕提高土壤生物多样性。相对于常规耕作,秸秆覆盖免耕增加了大型土壤动物群落个体密度、类群数量和多样性指数,以线蚓、正蚓科和双翅目幼虫为主体的腐食性类群个体数量随秸秆覆盖频率增加而增多。尤其是秸秆覆盖免耕显著增加了土壤蚯蚓的数量和生物量,全量秸秆覆盖每平方米蚯蚓数量为40-60条,而常规垄作仅有3-5条。蚯蚓能够增加土壤团聚体的稳定性、改善土壤结构,对土壤通气和透水性能具有重要的作用。土壤生物多样性提高、生物功能增强表明秸秆覆盖免耕后土壤生态功能得到显著的恢复和提高。

7.4 秸秆覆盖免耕增加土壤蓄水抗旱保墒能力和常规耕作相比,秸秆在地表覆盖降雨的渗透率平均增加30% 以上,地表蒸发降低40% 以上。通过对整个玉米生育期的土壤水分变化监测发现,秸秆覆盖免耕处理下的土壤含水量均高于常规垄作。夏季降雨后差异变小,而春季、秋季差异显著增加,这说明干旱条件下秸秆覆盖具有很强的水分保蓄和调节能力,更有利于保证作物的水分需求,具有抗旱节水的作用。

秸秆覆盖免耕的抗旱保墒能力对缓解该地区春季旱情尤为明显。 2017年梨树县经历了50多天的春旱,常规垄作处理的表层土壤含水量仅约为4%,这严重影响了玉米春播。而秸秆覆盖免耕处理下的土壤含水量约为18%,保持了良好的墒情,可以实现无补水条件下的免耕播种,同时也保证了后期良好的出苗率。

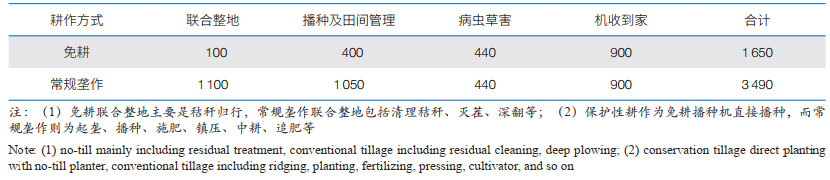

7.5 保性耕作技术实现了秸秆资源有效循环利用,提高了肥料利用率,节本节肥、增产增效与常规垄作相比,秸秆覆盖免耕在培肥地力的同时,仍能够维持较高的作物产量。 2017年梨树县高家村试验基地实现增产约1 000 kg/ha,氮肥利用率提高4.7%。秸秆覆盖免耕技术一次进地能够完成侧深施化肥、切断和清理种床秸秆、种床整理、单粒播种、覆土镇压等工序,实现了玉米播种和施肥的精准化、智能化全程机械作业。因此,该技术可以减少农机进地次数,以及减少燃油消耗和劳动力成本。根据本研究的历年平均数据估算,每公顷可节省成本1 650元(表 1)。在产量方面,按照免耕作业比常规耕作玉米产量每公顷增加1 000 kg计算,预计可增加收入1 400元,因此节本增效可达3 050元。

|

2019年,中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华二次实地考察了中国科学院在铁岭市及梨树县的保护性耕作试验示范基地。2020年农业农村部、财政部联合印发《东北黑土地保护性耕作行动计划(2020-2025年)》,计划提出力争到2025年保护性耕作实施面积达到1.4亿亩,占东北地区适宜区域耕地总面积的70% 左右,形成较为完善的保护性耕作政策支持体系、技术装备体系和推广应用体系。2020年7月22日,习近平总书记在吉林省考察时指出,要认真总结和推广梨树模式,采取有效措施切实把黑土地这个“耕地中的大熊猫”保护好、利用好,使之永远造福人民。其中,梨树模式的主要特点是秸秆覆盖、少耕免耕。自此保护性耕作技术示范推广进入快车道,2020年东北黑土保护性耕作实施面积2.69×106 ha。但推广中仍存在观念冲突、推广体系效率不高、技术区域化创新不足等问题。

8.1 观念冲突观念冲突体现在学术、政策及实施部门上。保护性耕作技术在国内学术界存在争议。有观点认为,东北地区低温冷凉,秸秆覆盖地表后播种质量下降;免耕播种后地温回升缓慢、不发苗,常导致减产,因此保护性耕作技术不是最佳的黑土地保护与利用技术。也有专家认为,保护性耕作只适合于风蚀较为严重的干旱区域,而在东北中部高产区和东部山区,并不适合应用。以上争议,使得相关农业技术示范推广部门、地方政府单位在制定相关政策上存在一定困惑。一个县农机部门在大力推广示范保护性耕作技术,而农业技术推广部门示范推广秸秆深翻深埋技术、秸秆碎混还田技术。不同的黑土保护技术有不同的补贴,没有统一的规划,这导致部分基层干部、推广人员、合作社及农民只能跟着补贴金额选择相关技术模式。

保护性耕作技术是在世界其他黑土区被广泛应用和证明了的行之有效的土壤保护与利用技术。亟待相关部门统一思想和口径,坚定理念、因地制宜。在风蚀、水蚀严重区域,积极研究示范推广保护性耕作技术,保护黑土不再流失。

8.2 技术实施到位率低对近2年吉林省中部、西部各县市保护性耕作技术推广情况调查发现,不同县市推广情况差异较大,但总体上西部各县市好于中部县市,东部山区延边州各县好于其他东部山区。推广好的县市,如西部双辽市,保护性耕作技术旱田普及率达到95% 以上。东部山区的安图、汪清保护耕作技术普及率达到玉米播种面积的1/3以上。推广较好县市的共同特点:①推广人员技术水平高、推广示范技术到位率高、示范效果显著;②推广人员的热情高--他们把保护性耕作示范推广当作信仰和理念;③领导重视--只有领导重视,技术推广人才和资金才能有保障,推广人员有动力学习掌握技术,技术专家能有用武之地。建议把保护性耕作技术示范推广作为县、乡镇及村三级党政领导“三个一把手工程”。

8.3 技术区域化创新化不足东北保护性耕作历经15年研究与示范同步互动,先后总结研发了四大主体技术体系,即秸秆覆盖免耕技术、秸秆覆盖宽窄行免耕技术、秸秆覆盖垄作少耕技术和秸秆覆盖条带耕作技术,研制出高性能免耕播种机、秸秆覆盖条带耕作机等配套机具。针对不同生态区域特点推广适宜的技术模式,完全可以达到黑土保护与高产增效协同的目标。但具体到县市,甚至1个乡镇就存在差异较大的2-3种生态环境,因此盲目硬推一种技术模式就可能造成减产。需要将技术模式的适宜应用区域细致化,为每个县确定2-3种技术模式,每个乡镇确定1-2种技术模式的细化规程,并制定技术模式的适宜推广区划。在县域典型生态区建立2-3种技术模式的高标准示范田,从而推进保护性耕作技术的快速、正确推广。

8.4 农机、农艺技术需同步配套升级保护性耕作技术虽然是一种土壤耕作方法,但也需要从品种选择、种植密度、施肥方式、病虫草害防治、收获方式,以及配套机具的综合研究与配套,提出综合生产技术体系,才能保证示范效果。因此,需要集合农机、农艺、土肥、植保等多学科专家人才,研究保护性耕作综合生产技术体系,为推广部门提供系统解决方案。

此外,保护性耕作技术需要配套的免耕播种机、条带耕作机、专用的收割机;而这些机具均需要进一步升级完善--提高机具性能,降低机具成本。农机、农艺结合,以农机为实施载体、以农艺为技术依托,才能保证做好保护性耕作技术的示范推广。

9 保护性耕作应用前景及效果展望保护性耕作技术是世界土壤保护与利用最为重要的成功经验,该技术与作物轮作、等高种植、防风林带等技术结合,已在北美、南美洲、澳大利亚等国家广泛推广应用,为世界粮食生产安全及环境质量改善作出了重要贡献。经过近20年的研究探索,我国保护性耕作的技术模式及配套机具基本成熟,具备了大面积示范推广的条件。中国科学院等单位自2007年以来在吉林省研究并形成的保护性耕作技术及配套机具(被称之为“梨树模式”),为保护性耕作技术在东北黑土区的示范推广提供了重要技术支撑。

保护性耕作技术在我国东北黑土地的广泛应用,将对我国东北粮食生产、生态环境及国民经济产生深远的影响。①可以有效遏制东北土壤退化,提高土壤产量。一方面,保护性耕作可以有效控制土壤的风蚀、水蚀,让土壤不再“变薄”;另一方面,可改善土壤结构,提高土壤的生物多样性,逐渐恢复土壤肥力,提高粮食生产水平。②增强东北地区粮食生产的稳定性。保护性耕作的连续实施,可以消除犁底层,增强土壤降雨入渗能力,从而实现蓄水防涝抗旱、抗倒伏的能力,增强东北地区粮食生产抗逆减灾的能力,稳固国家粮仓。③改善区域生态环境。保护性耕作连续大面积实施后,沙尘暴、水土流失和面源污染基本得到控制或改善,秸秆焚烧造成的环境污染大幅下降,区域水资源紧缺状况可有效改善,同时节约大量的政府管理资源。④有助于实现碳固定。保护性耕作条件下,土壤扰动减少可降低土壤有机质矿化量,同时秸秆还田可增加土壤中有机物质的归还,有助于农田土壤增碳减排。

中国科学院作为国家科技战略力量,长期以来重视东北黑土的保护与利用问题。2021年4月,中国科学院举全院之力,联合东北四省(区),开启了“黑土粮仓”科技会战,率先打响了黑土保护与利用的科技战,势必推动保护性耕作技术的升级,推动保护性耕作技术的快速普及和应用。

| [1] |

中国科学院. 东北黑土地白皮书发布会: 东北地区黑土地白皮书(2020). 北京: 中国科学院, 2021.

|

| [2] |

Kassam A, Friedrich T, Derpsch R. Global spread of conservation agriculture. International Journal of Environmental Studies, 2019, 76(1): 29-51. DOI:10.1080/00207233.2018.1494927 |

| [3] |

Kravchenko Y S, Chen Q, Liu X, et al. Conservation practices and management in Ukrainian mollisols. Journal of Agricultural Science and Technology, 2016, 18(3): 845-854. |

| [4] |

Kumar S, Kadono A, Lal R, et al. Long-term no-till impacts on organic carbon and properties of two contrasting soils and corn yields in Ohio. Soil Science Society of America Journal, 2012, 76(5): 1798-1809. DOI:10.2136/sssaj2012.0055 |

| [5] |

Govindasamy P, Liu R, Provin T, et al. Soil carbon improvement under long-term (36 years) no-till sorghum production in a sub-tropical environment. Soil Use and Management, 2021, 37(1): 37-48. DOI:10.1111/sum.12636 |

| [6] |

Balesdent J, Mariotti A, Boisgontier D. Effect of tillage on soil organic carbon mineralization estimated from 13C abundance in maize fields. Journal of Soil Science, 1990, 41(4): 587-596. DOI:10.1111/j.1365-2389.1990.tb00228.x |

| [7] |

崔明, 张旭东, 蔡强国, 等. 东北典型黑土区气候、地貌演化与黑土发育关系. 地理研究, 2008, 27(3): 527-535. DOI:10.3321/j.issn:1000-0585.2008.03.006 |

| [8] |

Islam R, Reeder R. No-till and conservation agriculture in the United States: An example from the David Brandt farm, Carroll, Ohio. International Soil and Water Conservation Research, 2014, 2(1): 97-107. DOI:10.1016/S2095-6339(15)30017-4 |

| [9] |

Mitchell J P, Pettygrove G S, Upadhyaya S, et al. Classification of Conservation Tillage Practices in California Irrigated Row Crop Systems. Oakland: University of California, Agriculture and Natural Resources,, 2009, 1-8. |

| [10] |

Claassen R, Bowman M, Mcfadden J, et al. Tillage Intensity and Conservation Cropping in the United States, EIB-197. Washington, DC: United States Department of Agriculture, Economic Research Service, 2018. |

| [11] |

高焕文. 美国保护性耕作发展动向. 农业技术与装备, 2007, (9): 30. |

| [12] |

Magleby R S, Schertz D L. Conservation tillage-A hot, new idea from the distant past. Yearbook of Agriculture, 1987, 165-169. |

| [13] |

Llewellyn R S, D'Emden F H, Kuehne G. Extensive use of no-tillage in grain growing regions of Australia. Field Crops Research, 2012, 132: 204-212. DOI:10.1016/j.fcr.2012.03.013 |

| [14] |

Bergtold J S, Sailus M, Jackson T. Conservation Tillage Systems in the Southeast: Production, Profitability and Stewardship. Washington DC: USDA, 2020, 19-25. |

| [15] |

赵二龙, 李立科, 徐福利, 等. 旱地小麦高留茬少耕全程覆盖高产技术体系研究. 西北农业学报, 1998, 7(4): 86-90. |

| [16] |

张乃生, 赵全梅. 旱地玉米免耕整秸秆半覆盖技术经济效果评价. 山西农业科学, 1994, 22(3): 49-52. |

| [17] |

高焕文, 李洪文, 李问盈. 保护性耕作的发展. 农业机械学报, 2008, 39(9): 43-48. |

| [18] |

何其镜, 胡庆浩, 杨士昭. 少耕法机械化的试验研究——原垄与耙槎播种试验报告. 吉林农业科学, 1982, 7(1): 75-85. |