“协作”一词在日语中写作“協働”,强调多元主体相互配合、分工合作解决社会问题。这一概念在当今日本的福利政策领域受到强烈重视的原因并不复杂--从宏观层面来看,尽管日本早在20世纪80年代就开始着力构建福利体系,并在亚洲国家中率先步入福利国家行列,但进入21世纪以来,随着少子高龄化程度的加深,民众的福利需求出现井喷式增长,服务供需之间依然出现了明显失衡;加上社会形势的不断变化使需求日渐复合化,福利体系所面临问题的复杂程度也远远超出了以往制度设计的预期,这使得日本福利体系愈加难以仅靠“打补丁”的方式来进行完善。日本学界将这种天然张力下所产生的空缺,即由现存服务体系无法良好应对的问题需求,或现存体系在应对新兴需求时出现的失灵现象,统称为福利体系的“夹缝问题” [1]。近年来随着“夹缝问题”的明显化,在实践中加强多元主体的相互配合,通过“协作”来解决这一问题的声音在日本学界逐渐成为一种共识[2]。而随之围绕“协作”所诞生的诸多政策制度和实践创新,也成了当前日本福利体系改革,乃至社会治理的一大特点[3]。

当前日本社会遇到的困境和为此展开的应对措施,对于尚在构建福利服务体系中的我国来说,其启示意义无疑是巨大的。而如何将这些现象提炼成经验,便成了本研究的问题意识所在。为此,本文将采用一种理论演绎的方式展开论述,通过分析“夹缝问题”发生的成因,阐明“协作”在问题解决中的具体原理,将其提炼为一种新型问题解决策略--社会协作模式,并以此作为日本应对福利服务“夹缝问题”的独到经验。在此基础上,本文还将辅以案例对这种策略的现实意义进行更为具体的阐述,以此来进一步指出日本实践对于我国未来福利政策改革的启示。

1 社会保障模式和社会工作模式为了理解“协作”之于解决福利服务中“夹缝问题”的意义,首先有必要确认以往都存在哪些解决问题的基本策略--针对民众日常生活中纷繁复杂的福利需求,日本是通过怎样的思路来进行对应和解决的。本文所指的“问题解决策略”并不是指某项特定的政策制度、服务活动或问题介入方法,而是指产生这些行为背后的基本逻辑。

日本学界对于上述问题的探讨,最早可以追溯到20世纪80年代由冈村重夫[4]提出的“社会关系的双重结构”,也就是被明石隆之[5]誉为奠定了日本现代社会福利体系基本构建思路的“冈村理论”。在这一理论体系中,冈村重夫提出了由“社会制度”和“社会工作”相互配合的方式对福利体系进行构建的基本格局。而后,日本一桥大学社会学者猪饲周平[6]在此基础上,将上述两个概念对照当前语境重新命名为“社会保障模式”和“生活模式”,并在此基础上进一步指出了两者在问题解决逻辑上的相互对立之处。

具体来说,“社会保障模式”在处理社会生活问题时,趋向于将影响生活问题的因素尽可能地简单化,尽可能使用简单明了的手段,在数量上为尽可能多的群体提供服务。例如,社会保险、社会救助等制度就是这种策略的体现。而“生活模式”则是将影响生活问题的因素尽可能细致化,利用生态学方法(ecological approach)对个体需求进行尽可能详细的剖解,并以“私人定制”的方式尽可能寻求具有针对性的问题解决方案。例如,传统社会工作理论中的个案介入技术就是这种策略的主要体现之一[7]。为了方便接下来的讨论,本文将“生活模式”译作“社会工作模式”。

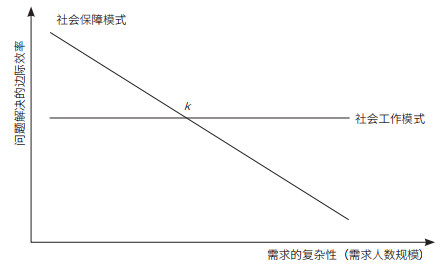

为了进一步解释社会保障模式和社会工作模式之间的差异,猪饲周平[7]还从“需求复杂性”与“问题解决办法的边际效率”的对应关系角度总结出了图 1所示的“问题解决策略的边际效率递减模型”。其中,投射到现实层面,所谓“需求复杂性”也可以理解为通过福利体系使其从需求状态中脱离的人群规模,也就是说,需求的复杂程度越高,则意味着具有相似问题需求的人群规模越小,反之亦然。

|

| 图 1 问题解决策略的边际效率递减模型[7] Figure 1 Marginal efficiency decreasing model of problem solving strategies 横轴所示的“需求复杂性”泛指需求的个别性(个体与个体需求的异质性)、复合性(单一个体需求的多样性)与结构性(构成个体生活系统的生态结构)的集合;纵轴所示的“问题解决的边际效率”则是指对应单位问题需求人群规模所产生的问题解决成本 The "complexity of needs" shown on the horizontal axis refers to the collection of the heterogeneity between individual needs (individuality), the diversity of single individual needs (compositionality) and the ecological system constituting individual lives (structural property); Meanwhile, the "marginal efficiency of problem solving" shown on the vertical axis refers to the unit cost corresponding to the population that needs support |

猪饲周平[7]认为,通常来说,越是简单的问题,具有相似需求的群体规模则越为庞大,因此基于社会保障模式的解决方式更为高效;相反,当问题复杂性程度升高、目标群体变小的时候,这种模式的边际成本就会上升。在理性假设的前提下,则可认为政府通常会在公共财政预算允许的范围内,根据问题解决效率的高低顺序依次推行制度、政策。从模型上来看,这使得在社会保障模式下,问题解决的边际效率将会随着需求复杂程度的增加呈现下降的趋势。而对于社会工作模式,猪饲周平[7]在不影响理论正确的前提下,将这种问题解决策略的边际效率设为恒定,认为这种策略的边际效率并不会因为需求复杂程度的高低或问题人群规模的大小而发生实质性的波动①。

① 不过猪饲周平对这一点也有所保留,他也曾在论文中说明,“在社会工作模式下,个体问题可以通过集体解决的思路,或者通过积极整合社会资源的方式来提高支援的边际效率,有必要认真考虑小组工作、社区组织等方法对曲线走势带来的影响”。

基于上述设定不难看出,对于较大的问题需求人群来说,社会保障模式所表现出来的问题解决的边际效率更高;不过随着需求复杂程度的增加,拥有相同需求的人数不断减少,这种问题解决策略的边际效率则会不断下降;当这一效率下降到与社会工作模式的临界点(图 1中k点)以下时,社会工作模式则会体现出更高的效率优势。由此可见,在猪饲周平以“冈村理论”为基础所构建的“问题解决策略的边际效率递减模型”中,所有的福利需求都能被社会保障模式或社会工作模式两者之一所对应。并且由于两个模式之间存在效率转变的阈值,这使得它们可以在效率最大化的状态下进行交替,无缝对接各种复杂程度的需求。因此,从理论角度来说,仅靠这两种策略是可以完全覆盖我们生活当中任何福利需求的,只要不断完善现有制度,那么所谓福利服务的“夹缝问题”理应也是不存在的。

基于这种理解引申出2个问题:①为何在理论上不存在的“夹缝问题”却在现实中不断发生,并且随着社会发展反而愈加明显?②即便是通过制度化的福利体系都解决不了的“夹缝问题”,日本社会为何需要选择“协作”的方式来应对?

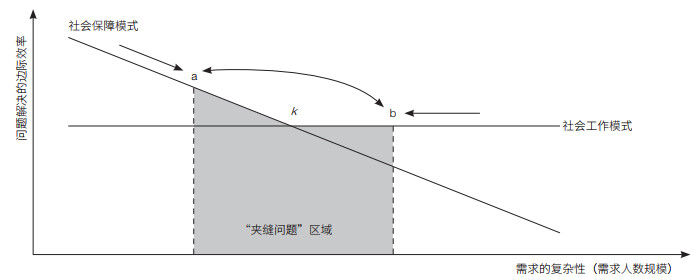

2 “夹缝问题”的成因尽管从理论上来说,只要有足够的投入,所谓福利服务的“夹缝问题”并不会出现,但事实上当前日本社会所反映出的却是另一番景象。据统计,日本的净社会支出占国内生产总值(GDP)比例在2017年已高达23.8%,位列经济合作与发展组织(OECD)国家第11位②。但是,即便在如此巨大的投入之下,日本的福利服务依然显现出种种短缺,仍有众多的需求群体被排斥在福利体系之外。也就是说,从现实的角度来说,福利需求很难仅凭社会保障模式和社会工作模式两种问题解决策略就能得到充分的解决,所谓“夹缝问题”的出现似乎是不可避免的。对此,在猪饲周平所构建的理论模型基础上,本文将“夹缝问题”必然发生的原因归纳为3点(图 2)。

② 参考经济合作与发展组织(OECD)公开数据(https://stats.oecd.org,2021-09-10)。

|

| 图 2 “夹缝问题”的产生机制 Figure 2 Causes of gap problem |

(1)衔接机制的不可知性。以往的两种问题解决策略虽然在原理上相互对立,但在理论上却能够覆盖所有的福利需求。这是因为它们的问题解决边际效率曲线相交于k点。理论上,如果能在k点设计一种制度使两种策略能够无缝衔接,就可以保证最大化的问题解决边际效率。而事实上,在现实的制度实践和设计中,并没有判断两种策略之间切换时机的现实依据,不仅k点的具体位置无法确定,也无从得知设计怎样的机制才能对两种策略进行衔接。产生这种“不可知性”的原因也源于作为模型自变量的“需求复杂性”本身的模糊性,这使得政策设计者只能粗略估算拥有相似需求人群的大致规模,从抽象的范畴去理解这两种问题解决策略在效率表现上的异同。

(2)可投入资源的有限性。即便假设可以确定两种策略相互转换的具体位置,但实际上,由于可用于福利服务的资源有限,两条曲线相会与k点的几率也近似于零。①对于社会保障模式而言,其覆盖面受制于现实中公共财政状况,不可能无限地将资金投入到福利服务的整备当中。这一点对于日本社会可谓尤其明显。据统计,社会保障相关支出占日本所有公共支出项目比例之首,高达33.6%;而日本的财政债务余额占GDP的比重在2008年金融危机过后跃升到200%以上,并在近些年来一直不断增加,到2020年已高达237.6%,这在所有发达国家中处于最差水平③。由此可见,在公共财政捉襟见肘的情况下,社会保障模式非但难以为福利体系带来更多的帮助,反而会成为一种负担。也就是说,这一问题解决策略并不会真正达到预定的阈值,而是停留在之前的某处(图 2中a点)。②对于社会工作模式来说,即便不考虑需求复杂性对于问题解决效率带来的影响,这种策略达到阈值(k点)的可能性同样微乎其微。这种为每个个体提供“量身定制服务”的策略注定需要以庞大的人力资源投入作为代价,何况社会中实际的福利需求也总是远大于实际的供给能力。截至2018年,日本社会中医疗和福利行业的从业者数量已经达到823万人,约占社会整体劳动力总量的12%。据预测,日本对于医疗和社会福利行业从业者数量的需求将会在2025年突破930万人(14%-15%),并在2040年达到1 070万人(18%-20%)[8]。也就是说在未来的20年,如果要维持当前的福利体系,在日本适龄劳动人口中约每5人中就有1人需要从事医疗和社会福利相关的工作,而这显然已经脱离了社会发展的现实。可见社会工作模式也不会真正达到预定的阈值,而是同样停留在之前的某处(图 2中b点)。

③ 参考日本财务省公开统计资料(https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/condition/a02.htm,2021-09-10)。

(3)新兴需求的复合性。为了使两种问题解决策略尽可能覆盖福利需求,一方面政府需要尽量提高社会保障制度的运作效率,另一方面尽可能培养更多的人才从事福利服务行业,也就是从左、右两个方向来尽量接近k点。然而,由于日本社会少子高龄化的不断加剧、经济增长的长期迟滞及新冠肺炎疫情的常态化等不利因素存在,使得这种双向努力正变得异常困难。而更为艰巨的是,比起以往福利体系所对应的贫困、介护、保育等问题,新兴需求也正逐渐呈现为如相对性剥夺、场域丧失、社会资本匮乏等更为复合化的形态。因此,在当前的社会发展中,以往两种问题解决策略临界范围之间的距离非但难以缩小,而“夹缝问题”自身的范围却正在快速扩张(a-b)。

综上所述,由于衔接机制的不可知性、资源投入的有限性、新兴需求的复合性等原因,仅凭社会保障模式和社会工作模式,实则难以覆盖所有的社会福利需求。而介于两者之间的人群,由于其问题需求无法依靠现有福利服务体系得到解决,便陷入一种孤立无援、却又无处伸张的边缘化状态,成了名副其实的“弱势群体”(social vulnerable)。也就是说,福利服务体系的“夹缝问题”本质上其实是无法避免、必然发生的现象。也正是从这个意义上来说,所谓“夹缝问题”或许并非近年来才有的新鲜事物,只不过随着社会情势的转变,诸如相对贫穷、社会排斥、年轻人就业困难等这些以往并不容易被察觉的问题现象逐渐走进公共视野,成为一类新的社会问题[9]。而这也恰好回答了本文第1节最后抛出的第一个问题--为何在理论上并不存在的“夹缝问题”却在现实中却不断发生着,并且随着社会的进步愈加明显?

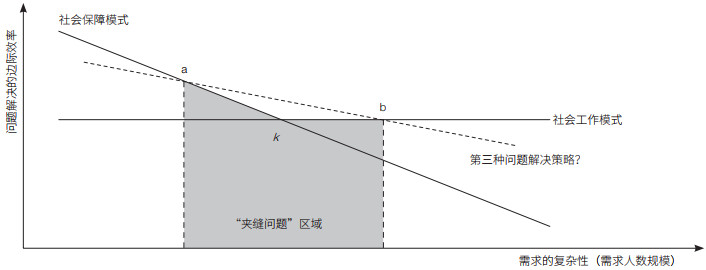

3 社会协作模式的内涵从上述“夹缝问题”的成因讨论来看,在当前日本社会中,总有一部分问题需求既无法被社会保障模式下的制度实践所覆盖,也无法被纳入社会工作模式的解决范围,因此形成了传统福利体系无法有效应对的“盲区”。为了应对这一困局,日本社会当前正以“协作”为核心,构建了除以往两种模式之外的“第三种问题解决策略”,这也构成了日本社会在当前福利体系改革中的最大特点。本文将这种策略与前两者相并列,将其称之为“社会协作模式”。如果继续借用猪饲周平的“问题解决策略的边际效率递减模型”来看,这种策略可覆盖“夹缝问题”的发生区域,也就是穿越以往两种策略临界a、b两点的第三条曲线(图 3)。参照猪饲周平对以往两种常规策略的定义,本文将社会协作模式基本轮廓的描述如下。

|

| 图 3 “第三种问题解决策略”在理论模型中的位置 Figure 3 Position of third strategy in theoretical model |

(1)社会协作模式的对象是那些被排除在现有制度化支援之外、相对处于不利地位的人,即所谓的“弱势群体”。这里的弱势群体不仅包括由个别特征(种族、宗教等)所构成的一般意义上的“少数族裔”(minority),还包括那些在社会群体中,由于健康状况、教育背景、年龄、生活方式、社交技能等生理特征或能力方面的限制,难以表达自己的声音、难以过上正常的生活,生活质量明显低于大多数人,因此处境不利或者处于明显弱势地位的人群。这些人群的福利需求因素,一方面具有一定程度的个别性或临床性特征,难以用社会保障模式的思维将其简单地归纳为“一种要素”;另一方面又具备一定的普遍性或典型性,这使得在实际问题介入中,同样难以通过社会工作模式的思维将其中“每个体的需求进行无限地细分”来达到批量解决的目的。

(2)社会协作模式总是伴随着服务创新。被以往的福利体系排除在外,意味着这类人群的问题需求在现有的服务体系中并无法找到合适的对应。因此,在解决这类人群的社会生活问题时,必然需要创建不同于以往的服务。从这个意义上来说,服务创新便成为第三种问题解决策略得以成形的必经之路。如果借用Osborne [10]提出的共同生产理论的视角(co-production perspective),所谓服务创新所包含的实践范畴,或许并不局限于传统的一元支援关系(支援者与利用者),还包括通过赋能弱势群体自身,引导他们依靠自己的力量来解决问题(利用者与利用者),对现有支援机构的服务过程提供进一步支持来增强他们的问题解决能力(支援者与支援者),甚至对于福利体系本身的改革等途径[11]。

(3)社会协作模式需要通过整合既有的资源和技术来解决问题。从猪饲周平的理论模型上来看,这种策略所展现效率优势的区域,应当是以往两种问题解决策略临界点之间的区域(a-b)。鉴于其面临问题复杂程度的特殊性,社会协作模式并不具备完全对立于以往两种问题解决策略的“第三种原理”--它既不会像社会保障模式那样将问题介入手段极简化,也不会像社会工作模式那样复杂化。作为桥连两者的“中介”,社会协作模式无须与其他两种模式产生对立,因而其最大优势在于与其他两种策略在衔接机制上的灵活性--它可以无限调用现有的服务制度和介入方法,包括弱势群体自身的力量在内的所有为其所用的资源,并通过灵活组合这些要素来实现服务的创新进而达到问题解决的效果。换句话说,社会协作模式的本质是通过产生新的服务,来帮助那些原本被排斥在既有福利体系之外的群体重新建立与社会制度建立联系,从而来达到帮助他们解决社会生活问题的目的。

(4)“协作”是社会协作模式在实践中得以真正发挥作用的关键。从上述讨论中我们可以发现,第三种问题解决策略得以展现效率优势的关键在于能否灵活调用已有制度化支援的制度和介入方法,以及能否积极开发和利用包括弱势群体自身的力量在内的所有资源,并通过这种调配和组合实现服务创新。而从现实的服务实践来看,上述特征决定了社会协作模式的成立注定不是仅凭某个单一主体或组织即可独立完成的过程,其真正能否发挥效果的关键在于吸纳尽可能多元的参与主体并使其形成合力。从图 3所示的模型中也不难看出,当面对同一种复杂程度的问题需求时,参与问题解决的主体越多,则这种策略可以利用的资源就越为丰富,其对问题的解决能力就越为强大,而相应的实践可行性与效率优势就会越高。因此从这个意义上来说,唯有将“协作”作为前提,这种策略才能真正对“夹缝问题”的解决带来效果。

综上所述,“弱势群体”之所以陷入“夹缝问题”区域,是因为既有的福利体系难以回应他们的问题需求,因而造成了结构性的排斥现象。而对于服务的提供者来说,在解决这些人的问题需求时,总需要依靠创造新的服务来对应。而服务创新的核心则在于依据具体问题需求灵活调用、整合各种资源,因此“协作”便成了彻底解决“夹缝问题”的基本姿态。而这也回应了上文中抛出的第二个问题--即便是通过制度化的福利体系都解决不了的“夹缝问题”,日本社会为何需要选择“协作”的方式来应对?

4 社会协作模式的现实意义基于以上讨论,本文总结出日本在应对福利服务中“夹缝问题”可用社会协作模式来解决:以此前福利服务体系中未能覆盖到的“弱势群体”为对象,通过发挥实践主体的平台性、统筹性功能,灵活组合既有制度体系、实践方法,以及利用者自身能力等各种资源,实现服务创新,进而达到问题解决目的的新型社会问题解决策略。

相较于传统的社会保障模式和社会工作模式而言,社会协作模式并没有自身独特的“原理”,而是通过对前两者的整合来实现对“夹缝问题”区域的覆盖。也就是说,对应被以往两种策略所忽略的问题需求,便是这一策略现实意义最为直接的体现。

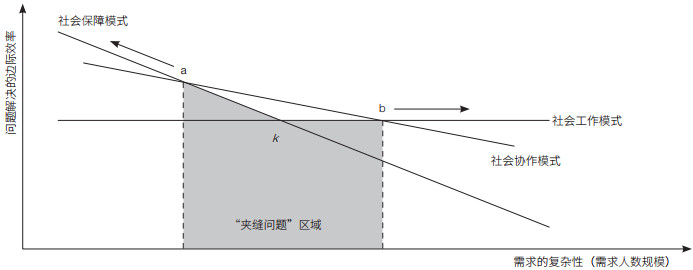

在现今的日本的福利服务实践领域中,事实上已经有很多创新性的活动是通过社会协作模式的思维驱动展开的。虽然这些实践中协作行为未必被学者从理论层面体系化下来,也可能没有用诸如社会协作模式这样的术语来命名,但我们在田野调查中发现,实践中通过社会协作模式的策略来谋求服务创新的例子其实并不少见。并且,随着服务创新的开展,越来越多由社会协作模式派生出的实践正在被制度所吸纳,成了福利体系的一部分。可见,社会协作模式的现实意义并不局限于对应“夹缝问题”领域,同时也会成为以往两种策略在自身改革和完善时的另一种途径(如图 4中箭头所示)。

|

| 图 4 社会协作模式的现实意义 Figure 4 Significance of co-production model |

(1)社会协作模式在对应“夹缝问题”过程中所产生的种种实践模式,一部分会被已有的福利体系所吸纳,成为社会保障制度的一部分。例如,位于日本滋贺县的社区自组织“缘创新支援中心”开展的“Hello-Work-Work工作体验”项目便是其中代表。该项目关注的问题需求是社会抚养儿童在离开社会抚养机构后的生活自立问题。关于社会抚养儿童成年后的自立问题,有学者在研究发现,由国家统一设立的关怀服务体系(after care)由于执行流程过于僵硬,在实践中其实难以达到预期效果;而传统的社会抚养机构又受限于实际服务能力,大都难以顾及机构之外的问题需求[12]。因此,在当前日本的福利服务体系中,实际上并没有一种可以有效对应社会抚养儿童在成年后的社会生活自立问题的服务体系和制度。“成年即贫困”成了这些儿童最真实的生活写照[13]。而“缘创新支援中心”为这些儿童提供工作体验机会的目的在于,让社会抚养儿童在离开抚养机构之前,通过工作体验的方式预先形成对劳动和成年社会的认知(甚至形成一些属于个人的社会关系),从而能够在离开抚养机构之后可以更快地习得社会生存的必要技能、实现生活自立。为了达成这一目的,该中心以日本特有的“社区福利协议会制度”为基础,从社会福利领域的服务机构逐渐向外延伸,积极开拓包括地方中小企业在内的社会资源,在与他们的积极交流中争取他们对社区儿童福利工作的支持和理解,并积极设立合作平台使其形成具体的服务活动,为社会抚养机构的儿童提供工作体验的机会[14]。在经历了为期5年的试行后,这一项目被逐渐固定为该地区政府的常规福利事业,并获得了日本地域福祉学会的优秀实践奖项,逐渐为各地争相模仿的对象;而在此过程中,已有的“社区福利协议会制度”也从原来仅限于地区内福利行业的议事场域,逐渐扩展为更具有外延性和包容型的地区资源整合平台。

(2)社会协作模式在对应“夹缝问题”过程中所产生的种种介入方法,一部分也会纳入社会工作的应用体系,成为社会工作技术的一部分。关于这一点可参考由社团组织“京都自主就业服务中心”开展的“渐进就职”(step-up employment)项目。该项目的前身是日本政府委托开展的青年就业帮扶活动,单从目的上来说,这一项目与其他就业帮扶类的服务活动并没有什么本质上的区别,都是致力于改善青年困难群体的就业能力问题[15]。然而,该中心的创新之处在于,他们不仅对青年群体提供单向的咨询、培训等服务,同时也将视野转向劳动市场,积极同本地的中小企业寻求协作。一方面,他们向这些企业寻求劳务实习的场所和机会,并共同开发技能训练课程,使其提供的服务内容可以更“接地气”,也更符合劳动市场的实际需求;另一方面,他们也会为这些中小企业提供相应的咨询和指导,积极帮助他们改善职场内部环境[16]。也就是说,该中心的核心策略是通过利用企业的资源来提高就业帮扶服务的质量,从而更可以更好地帮助年轻人塑造劳动能力,并以此来解决年轻人生活生计和社会适应方面的问题。该中心将这一技术称之为“匹配支援”(matching support),并将自身定位于人力资源供需双方之间的“催化剂”。从问题需求的角度来看,这种“匹配”既是帮助那些以往在劳动市场中受到孤立的年轻人重新与社会需求建立连接的过程,同时也是吸引企业对青年就业困难这样的社会问题产生关注兴趣的过程。日本京都市的实践模式因其创新性被大量社会福利、社会工作领域学者所关注,其创造的“匹配支援”也在日本近年来推行的“生活穷困者自立支援”事业中成了及其重要的技术组成部分之一[17]。

5 社会协作模式的政策启示需要说明的是,本文并不认为“协作”对于日本社会当前遇到困境来说能起到“万能药”的功效,也无意夸大社会协作模式在福利服务体系构建中的作用。本文从日本当前的福利实践中所提炼的社会协作模式从本质上来说,是对以往两种传统问题解决策略的补充--如前文所述,它既出自对以往两种问题解决策略固有局限性的反思,但这种新策略的实施又不能完全脱离于它们而存在。也正因如此,社会协作模式除了可以弥补以往两种模式固有的能力界限,直接对应“灰色地带”区域的问题需求以外,其最大意义莫过于其内在的创新机制为福利体系整体所带来的探索意义。

鉴于“夹缝问题”的不可避免性,本文认为,作为其对应策略的社会协作模式对于福利体系的完善来说应当也是不可或缺的。这种经验来自当前身处经济迟滞和少子高龄化困境中的日本,但也同样适用于当前的中国。作为尚处在经济平稳增长时期和福利体系构建过程中的中国而言,有必要在现阶段就对“夹缝问题”予以充分考量,同时应当尽早营造相应的政策氛围以让社会协作模式有充分的发挥空间。从日本当前的福利体系发展经验中至少有2点值得我们去借鉴。

(1)激发民间活力,创造参与友好型的制度环境。常言道“巧妇难为无米之炊”,从前文中的讨论来看,社会协作模式得以成立的基础在于各类主体广泛参与带来丰富社会资源。这里所指的“资源”应当是一种相对宽泛的概念范畴,它可能是财力物力,也有可能是来自专业人才的智力或技术④。而从日本的实践来看,这些资源并不都来源于政府,而更多来自民间。因此,在当前的福利体系构建中,政府除完善相应的法制法规以外,还应当大力培育社会组织,尤其是社会服务机构和基层社区服务组织,重视志愿服务,以及非组织化、非正式的民间力量。唯有如此,才能为服务创新的发挥提供更多的可用主体和可用资源,才能为社会协作模式发挥奠定良好的基础。

④ 如果借用阿玛蒂亚森的可行能力方法(capability approach)的观点来看,这种资源甚至有可能是问题需求对象自身的发展潜能。

(2)培养富有创新意识的福利专业人才,鼓励各类组织开展福利服务的创新实践。从案例中我们可以发现,所谓社会协作模式在内容上和形式上是极为灵活的,它的成立并不需要具备统一的形式,只要有利于问题的解决,任何形式的服务创新都会产生相应的现实价值。不过也正因如此,相比于以往的两种问题解决策略,社会协作模式更考验服务提供者的创新能力--其成立与否根本上依然还是取决于服务的提供者是否能够因地制宜、因时制宜的灵活运用这些资源,从而在实践过程中发现新问题需求并找到新的解决思路。所谓社会协作模式所需的服务创新,无外乎就是将上述种种资源以一种别开生面的方式整合在一起的过程,而这一过程只有依靠足够的想象力才能够胜任。因此,本文认为,面向行政事务、基层社区和社会工作等不同场域,培养人才的创新能力也必将是我国接下来的福利体系构建中面临的关键所在。

| [1] |

熊田博喜. 制度の狭間を支援するシステムとコミュニテ ィソーシャルワーカーの機能: 西東京市における実践の分析を通して. ソーシャルワーク研究, 2015, 41(1): 58-67. |

| [2] |

平野方紹. 支援の「狭間」をめぐる社会福祉の課題と論点. 社会福祉研究, 2015, 122: 19-28. |

| [3] |

胡澎. 日本"多元协作"的构建与展开: 以地方自治体与非营利组织的关系为中心//黄晓勇. 中国社会组织报告(2018). 北京: 社会科学文献出版社, 2018: 288-306.

|

| [4] |

岡村重夫. 社会福祉原論. 東京: 全国社会福祉協議会, 1983.

|

| [5] |

明石隆之. 社会福祉制度における生活者主体観: 社会福祉制度の側からみた利用者//山縣文治, 大塚保信, 松原一郎. 岡村理論の継承と展開3: 社会福祉における生活者主体論. 京都: ミネルヴァ書房, 2012: 172-191.

|

| [6] |

猪飼周平. 「制度の狭間」から社会福祉学の焦点へ: 岡村理論の再検討を突破口として. 社会福祉研究, 2015, 122: 29-38. |

| [7] |

猪飼周平. ケアの社会政策への理論的前提. 社会保障研究, 2016, 1(1): 38-56. |

| [8] |

史迈. 社会福利人才的培养与人力资源配置//沈洁. 日本社会福利制度. 北京: 中国劳动社会保障出版社, 2021: 24-43.

|

| [9] |

阿部彩. 日本における社会的排除の実態とその要因. 季刊社会保障研究, 2007, 43(1): 27-40. |

| [10] |

Osborne S P, Radnor Z, Strokosch K. Co-production and the co-creation of value in public services: A suitable case for treatment?. Public Management Review, 2016, 18(5): 639-653. DOI:10.1080/14719037.2015.1111927 |

| [11] |

史邁. 社会サービス提供におけるコ·プロダクション概念の意味: 「協働」への理論的再考. ノンプロフィッ ト·レビュー, 2021, 20(1): 55-65. |

| [12] |

谷口由希子. 児童養護施設の子どもたちの生活過程: 子どもたちはなぜは排除状態から抜け出せないのか. 東京: 明石書店, 2011.

|

| [13] |

松本伊智朗. 養護施設の卒園者の「生活構造」: 「貧困」の固定的性格に関する一考察. 北海道大學教育學部紀要, 1987, 49: 43-119. |

| [14] |

佐藤桃子, 永田祐. 地域社会とともにささえる社会的養護の子どもの自立: 滋賀県における協働のプロセスと企業の役割. 地域福祉研究, 2019, 47: 38-48. |

| [15] |

高橋尚子. 京都自立就労サポートセンターのパーソナ ル·サポート·サービス: 一人ひとりが参加できる社会をつくるために. ホームレスと社会, 2012, 7: 38-41. |

| [16] |

高橋尚子. 生活困窮者支援に対する就労支援と広域行政の役割. 福祉社会科学, 2017, 8: 1-12. |

| [17] |

埋橋孝文. 同志社大学社会福祉教育·研究支援センター//貧困と就労自立支援再考: 経済給付とサービス給付. 東京: 法律文化社, 2019: 9-26.

|