编者按 当前,我国基础研究已从量的提升向质的飞跃转变,国家创新驱动发展战略的实施、建设创新型国家和世界科技强国目标的确立、全球科技革命和产业变革的突飞猛进,赋予了新时代基础研究新的历史使命。完善科学基金制度、促进基础研究繁荣发展,对于实现科技自立自强具有重要意义。基于国家自然科学基金应急管理项目“新时代科学基金运行与管理研究”相关成果,《中国科学院院刊》特以同名开设专题,从国家自然科学基金的战略定位、资助导向、评审机制、资助布局、国际合作、多元投入及数据管理等方面,邀请专家学者进行了系统阐述,以期为新时代国家自然科学基金的资助管理提供决策支撑。该专题由北京师范大学科学教育研究院院长郑永和教授指导推进。

2. 中央财经大学 北京 100081

2. Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China

党的十九届五中全会明确提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。完善国家创新体系成为新时代推动我国科技事业发展的关键任务。国家自然科学基金作为支持基础研究的主渠道,一直在我国国家创新体系中发挥着重要基础和知识源泉的作用[1]。在立足当前国家自然科学基金持续深化系统性改革,推进治理能力现代化的关键时期,亟待进一步厘清国家自然科学基金在国家创新体系中的定位、功能,以更好促进基础研究高质量发展,有力支撑世界科技强国建设。

1 国家创新体系与国家自然科学基金资助导向的演进历程 1.1 国家创新体系在中国的演进国家创新体系(national innovation system)最早诞生于20世纪80年代——英国学者Freeman[2]基于对日本“追赶”的考察,分析了技术创新与经济发展之间的关系,指出国家创新体系是提高国家竞争力的源泉。随后,Lundvall[3]、Nelson[4]分别围绕用户与生产者的相互作用,以及以美国为代表的资本主义市场经济下的技术进步问题,对国家创新体系展开进一步研究。20世纪90年代,经济合作与发展组织(OECD)发布的《国家创新系统》报告,将国家创新体系明确界定为“由公共部门和私营部门的各种机构组成的网络,这些机构的活动和相互作用决定了一个国家扩散知识和技术的能力,并影响国家的创新表现” [5]。在OECD系列研究报告和评估活动的推动下,国家创新体系这一概念逐渐引起政策界的关注。

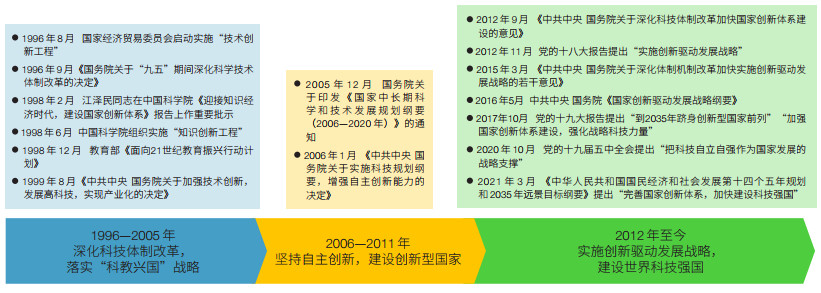

我国的国家创新体系研究大致始于20世纪90年代中期,以汤世国[6]、陈劲[7]、齐建国[8]、方新[9]、路甬祥[10]、柳卸林[11]、冯之浚[12]、胡志坚[13]等学者的早期探索为代表。同期,应国家科学技术委员会(现“科学技术部”)邀请,加拿大国际专家组对我国科技改革的评估开启了我国国家创新体系的实践探索之路[14]。根据我国科技体制改革历程,大致可以将国家创新体系的发展演进划分为3个阶段(图 1)。

|

| 图 1 中国国家创新体系的主要政策阶段 Figure 1 Evolution of national innovation system in China |

第一阶段(1996—2005年):深化科技体制改革,落实“科教兴国”战略。从20世纪90年代开始,国家创新体系的概念开始进入我国政策议程。《国务院关于“九五”期间深化科学技术体制改革的决定》提出“建立以企业为主体、产学研相结合的技术开发体系和以科研机构、高等学校为主的科学研究体系以及社会化的科技服务体系”。1996年“技术创新工程”的实施,以及1998年“知识创新工程”的落地,标志着我国逐步开始构建起具有中国特色的国家创新体系。

第二阶段(2006—2011年):坚持自主创新,建设创新型国家。以《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》为核心,全面推进中国特色国家创新体系建设,包括5个方面重点建设任务:以企业为主体、产学研结合的技术创新体系,科学研究与高等教育有机结合的知识创新体系,军民结合、寓军于民的国防科技创新体系,中央与地方科技力量有机结合各具特色和优势的区域创新体系,以及社会化、网络化的科技中介服务体系。我国进入了自主创新与全面建设国家创新体系的新阶段。

第三阶段(2012年至今):实施创新驱动发展战略,建设世界科技强国。党的十八大报告提出“实施创新驱动发展战略”;《国家创新驱动发展战略纲要》指出当前我国仍然存在“创新体系整体效能不高”的问题,提出“以高效率的创新体系支撑高水平的创新型国家建设”。党的十九大确立了“到2035年跻身创新型国家前列”的战略目标,明确提出“加强国家创新体系建设,强化战略科技力量”,党的十九届五中全会进一步提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。完善国家创新体系、加快建设世界科技强国被摆在更加突出的位置。

1.2 国家自然科学基金在国家创新体系中功能及资助导向演进20世纪80年代初,中国科学院89位学部委员(院士)致函党中央、国务院,建议借鉴国际成功经验,设立面向全国的自然科学基金;该建议得到党中央、国务院的首肯。随后,在邓小平同志的亲切关怀下,国务院于1986年2月14日正式批准成立国家自然科学基金委员会。

国家自然科学基金委员会成立之后,确立了“面向经济建设的战略方针”,强调重视和加强基础研究与应用基础研究,以保证基础性研究稳定发展和加强人才培养[15]。1992年实施了“控制规模、提高强度、拉开档次、支持创新”的资助原则,注重面向经济建设、稳定精干基础研究队伍[16]。

20世纪90年代中后期,国家创新体系进入我国政策议程,国家自然科学基金委员会强调要抓住创新环节、优化创新环境、带动全面工作,明确提出“科学基金作为国家创新体系的一个重要组成部分,在做好资助工作的同时,要充分发挥桥梁与纽带作用,积极推动基础研究的社会化,促进国家创新体系建设” ①。

① 2001年3月陈佳洱在国家自然科学基金委员四届二次全委会上的工作报告《实现新世纪科学基金工作的更大发展》(https://nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info60435.htm)。

随着科技体制改革的不断深入,特别是《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》的颁布实施,国家科技计划体系经历重大调整,在2010年3月国家自然科学基金委员会六届三次全委会上进一步明确了“更加侧重基础、更加侧重前沿、更加侧重人才”的战略导向②,落实国家创新体系建设新阶段对自主创新的要求。“十二五”时期深化中央财政科技计划管理改革,国家自然科学基金明确了承担支持基础研究和前沿探索、培养人才和团队、推动学科交叉等重要职责,提出了突出“聚力前瞻部署、聚力科学突破、聚力精准管理”的战略导向,以及“探索、人才、工具、融合四位一体”的资助格局③。

② 2010年3月陈宜瑜在国家自然科学基金委员六届三次全委会上的工作报告《坚持战略导向激励自主创新为科技引领国家可持续发展做出切实贡献》(https://nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info57297.htm)。

③ 2016年3月杨卫在国家自然科学基金委员七届四次全委会上的工作报告《贯彻发展理念突出战略导向不断提升创新驱动发展源头供给能力》(https://www.nsfc.gov.cn//publish/portal0/tab440/info73881.htm)。

党的十九大以来,我国发展进入“新一轮科技革命和产业变革的重大突破期、国民经济高质量发展的动力转换期、科技与经济发展的深度融通期、全球科技创新版图的深度调整期、增强源头创新能力的重要攻坚期”五期叠加的新阶段。经过深入调研和科学论证,明确了国家自然科学基金“鼓励探索,突出原创;聚焦前沿,独辟蹊径;需求牵引,突破瓶颈;共性导向,交叉融通”的新时代资助导向④。

④ 2018年6月李静海在国家自然科学基金委员八届一次全委会上的工作报告《构建新时代科学基金体系夯实世界科技强国根基》(https://www.nsfc.gov.cn//publish/portal0/tab440/info73881.htm)。

在35年的发展中,国家自然科学基金在保持支持基础研究定位不变的前提下,不断调整其资助策略以适应国家创新体系的演进。不变之处在于,国家自然科学基金始终坚持对基础研究的稳定支持、创新人才的培养和创新文化的营造,坚持加大对原创导向和交叉学科的支持力度。变化之处在于,国家自然科学基金在资助导向上经历了由“面向经济主战场”,到大幅提高资助规模和强度阶段的“激励创新、营造创新环境”,再到国家科技计划体系深度调整后的“三个更加侧重”“三个聚力”,进而到新时代以“四个面向”为指引的、基于科学问题属性分类的资助导向。

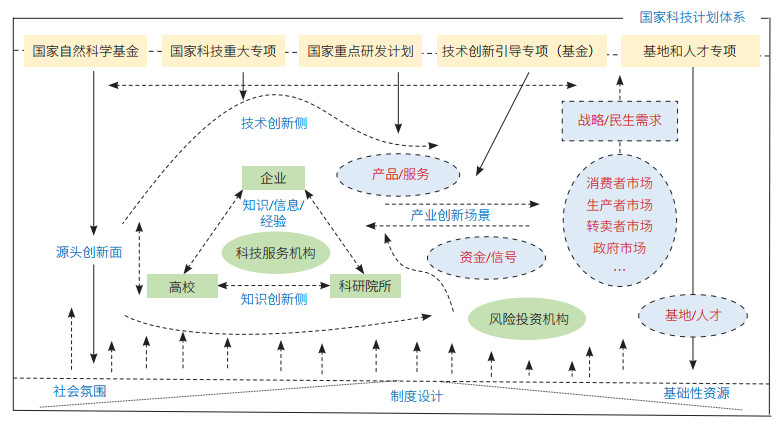

2 新时代国家创新体系的趋势特征当前,新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科学研究范式正在发生深刻变革,基础科学前沿持续突破,学科交叉融合不断发展,科学技术和经济社会发展加速渗透融合,正在重塑全球基础研究发展格局。在新发展阶段,国家创新体系的目标已从强调科技与经济的融合,转向科技与经济、社会、环境、文化等领域的全方位融合。与此同时,国家创新体系的结构也从传统的功能明确、相对“割裂、封闭”的子系统“组合体系”,转向更加强调多元主体共治、开放包容的协同融合体系(图 2)。

|

| 图 2 面向新时代的国家创新体系 Figure 2 National innovation system of China in new era |

新发展形势下,需要超越传统政策语境中狭隘的“知识创新体系”“技术创新体系”等范畴,从治理现代化的角度重新思考国家创新体系在我国战略全局中的功能定位。新时代国家创新体系应深度融合“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,积极培育“使命驱动型创新”(mission-oriented innovation),强化政府在主动参与、方向引领、风险承担等方面的角色扮演[17],面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康开展系统性政策设计,更加注重原始性创新、负责任创新、可持续创新、开放性创新和包容性创新。

(1)更加注重原始性创新。进一步发挥新型举国体制优势,强化基础研究统筹布局,推进原创引领性科技攻关,弘扬新时代科学家精神,实施国家科学教育重大工程,推动前沿领域科学成果向教育转化,壮大创新型人才基数。

(2)更加注重负责任创新。以公共协商塑造创新路径和方向,关注创新中的社会伦理与科学道德[18]。兼顾区域协调发展、缩小地区差距,更加注重京津冀、长三角、粤港澳大湾区等以点带面、以面带体的区域联动性创新。

(3)更加注重可持续创新。统筹多元创新主体、复杂创新问题,立足国家治理现代化全局,探索系统性政策设计逻辑,推进可持续创新部署。聚焦经济社会可持续转型,营造绿色创新生态,为“双碳”目标如期实现提供科技支撑。

(4)更加注重开放性创新。在新发展格局下,对外积极推进国际合作,联合攻关气候变化、能源匮乏、公共健康危机等全球性挑战;对内打破传统创新体系子系统间的“隔阂”,营造开放的创新氛围,提高整体协同效能。

(5)更加注重包容性创新。将完善国家创新体系与打造共建共治共享的社会治理格局相结合,强化“以人为本”理念,聚焦新时代我国社会主要矛盾,促进以社会整体福利提高为目标的包容性创新,推动经济社会协调发展。

3 国家自然科学基金在新时代国家创新体系中的功能定位当前,随着科技体制改革进入深水区,作为国家创新体系重要基础和知识源泉的国家自然科学基金面临新的更高要求。为适应新需求、把握新机遇、迎接新挑战,国家自然科学基金系统推进以“明确资助导向、完善评审机制、优化学科布局”为核心的全面深化改革任务,以更好发挥其在国家创新体系中的基础引领作用。为更好适应新时代国家创新体系,应进一步强化国家自然科学基金在6个方面的功能定位。

(1)全面创新的策源功能。基础研究作为科技创新之源,关乎国家原始创新能力和国际竞争力的提升,决定着创新型国家与世界科技强国的建设进程,在推进以科技创新为核心的全面创新进程中发挥着支撑性作用。国家自然科学基金是我国支持基础研究的主渠道,必须统筹坚持问题导向、原创导向、需求导向,为推进以科技创新为核心的全面创新提供动力。

(2)创新人才的培育功能。不同于其他科技计划中人才项目的“后发选拔性”,国家自然科学基金通过差异、有序的项目资助结构覆盖了科研人员研究生涯的全生命周期,在支持人才和团队建设方面扮演着重要角色。新时代的国家自然科学基金应继续发挥为科学事业稳定培养人才队伍的功能,推动基础学科项目成果的教育转化,向社会输送大批具有科学素养的高水平人才。

(3)高效体系的联接功能。国家创新体系整体效能不高是当前我国亟待解决的重要问题,而解决这一问题的关键在于促进体系内不同主体间的高效联动。现阶段国家自然科学基金已通过联合基金等方式实现了企业、高校、科研院所及各区域创新主体间的互动,未来需进一步发挥好政府、科学界、产业界协同创新的核心枢纽功能,积极引导企业和社会力量增加对基础研究的投入。

(4)开放创新的引领功能。社会主义现代化强国目标的提出标志着中国与发达国家间的关系正在发生快速转变,围绕科技制高点的竞争空前激烈。因此,迫切需要国家自然科学基金加强顶层设计、明确战略重点、优化资助布局,发挥科学资助机构在全球创新治理中的独特作用,主动设计和牵头发起国际大科学计划和大科学工程,在国际科学合作中寻求突破。

(5)科学文化的塑造功能。国家自然科学基金作为当前我国资助范围最广、资助人数最大、资助体量最大的科技计划之一,过往实践已经证明其在塑造良好科学文化和科研环境等方面的重要作用。未来应进一步完善“负责任、讲信誉、计贡献”的同行评议机制,加强对科学哲学、科学教育的研究与资助,强化对青年科研人员的引导和规范,营造风清气正的科学文化。

(6)深化改革的示范功能。科学基金制自诞生以来就具有天然的变革属性[19]。长期改革实践中,国家自然科学基金围绕项目资助、人才培养、科研诚信建设、国际合作等方面的探索为全国科技资助机构提供了良好示范。面向实现国家科技自立自强的战略目标,以及新时代国家创新体系新特征,国家自然科学基金应进一步解放思想,加大改革力度、加快改革速度,更大限度激发创新积极性和主动性。

国家自然科学基金35年的发展见证了我国系统构建及完善国家创新体系的演进历程,也见证了我国科技实力逐步从量的积累迈向质的飞跃、从点的突破迈向系统能力提升所取得的历史性成就。当前,我国正处于完善国家创新体系、加快建设科技强国、实现高水平科技自立自强的重要阶段。新形势对我国基础研究提出了新的要求,也创造了前所未有的战略机遇。国家自然科学基金应坚持“四个面向”,立足新时代国家创新体系“使命驱动型创新为主导,原始性创新、负责任创新、可持续创新、开放性创新和包容性创新兼容并蓄”的新特征,发挥好全面创新的策源功能、创新人才的培育功能、高效体系的联接功能、开放创新的引领功能、科学文化的塑造功能和深化改革的示范功能,加快构建理念先进、制度规范、公正高效的新时代治理体系,更好推动基础研究高质量发展,提升国家创新体系效能,塑造我国发展新优势。

| [1] |

李静海. 国家自然科学基金支持我国基础研究的回顾与展望. 中国科学院院刊, 2018, 33(4): 390-395. |

| [2] |

Freeman C. Technology Policy and Economic Policy: Lessons from Japan. London: Frances Pinter, 1987.

|

| [3] |

Lundvall B A. National Innovation Systems: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter, 1992.

|

| [4] |

Nelson R R. National Innovation Systems: A Comparative Analysis. New York: Oxford University Press, 1993.

|

| [5] |

OE CD. National Innovation Systems. Paris: OECD, 1997.

|

| [6] |

汤世国. 中国的国家创新体系: 变革与前景. 中国软科学, 1993, (1): 33-35. |

| [7] |

陈劲. 国家创新系统: 对实施科技发展道路的新探索. 自然辩证法通讯, 1994, 16(6): 22-29. |

| [8] |

齐建国. 技术创新: 国家系统的改革与重组. 北京: 社会科学文献出版社, 1995.

|

| [9] |

方新. 知识经济中的国家创新系统. 中国科技论坛, 1997, (4): 1-2. |

| [10] |

路甬祥. 建设面向知识经济时代的国家创新体系. 世界科技研究与发展, 1998, 20(3): 70-72. |

| [11] |

柳卸林. 国家创新体系的引入及对中国的意义. 中国科技论坛, 1998, (2): 26-28. |

| [12] |

冯之浚. 完善和发展中国国家创新系统. 中国软科学, 1999, (1): 55-58. |

| [13] |

胡志坚. 国家创新系统——理论分析与国际比较. 北京: 社会科学文献出版社, 2000.

|

| [14] |

International Development Research Centre, State Science and Technology Commission, People's Republic of China. A Decade of Reform: Science and Technology Policy in China. Canada: IDRC, 1997.

|

| [15] |

唐敖庆. 完善科学基金制促进科学研究为四化建设服务. 中国科学基金, 1987, 1(1): 20-34. |

| [16] |

张存浩. 创新的制度创新的实践. 中国科学基金, 2006, 20(3): 145-147. |

| [17] |

张学文, 陈劲. 使命驱动型创新: 源起、依据、政策逻辑与基本标准. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(10): 3-13. |

| [18] |

Stilgoe J, Owen R, Macnaghten P. Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 2013, 42(9): 1568-1580. |

| [19] |

唐敖庆, 胡兆森. 我国科学基金制要在实践中完善. 中国科技论坛, 1987, (1): 41-43. |