2. 中国科学院学部-清华大学科学与社会协同发展研究中心 北京 100084;

3. 中共中央党校(国家行政学院) 哲学教研部 北京 100091;

4. 北京理工大学 管理与经济学院 北京 100081;

5. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. CASAD-Tsinghua University Research Center for Synergetic Development of Science and Society, Beijing 100084, China;

3. Department of Philosophy, Party School of the Central Committee of CPC(National Academy of Governance), Beijing 100091, China;

4. School of Management and Economics, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China;

5. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

长期以来,我国基础研究经费以中央政府投入为主,地方政府、产业界和社会的投入占比过低。针对这一结构性问题,2018年《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》指出,要“强化稳定支持,优化投入结构”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》强调,要“加大基础研究财政投入力度、优化支出结构,对企业投入基础研究实行税收优惠,鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入”。

科学基金在引导基础研究社会多元投入方面扮演着重要角色。自1986年成立以来,国家自然科学基金委员会(简称“自然科学基金委”)一直致力于开展与部门、企业、地方政府等多元主体联合资助基础研究的探索实践。目前,联合基金在吸引、整合社会资源投入基础研究,以及引导科研人员关注国家战略需求和区域、产业发展等方面已发挥了重要作用。

从新时期我国基础研究和科学基金发展面临的形势和挑战出发,国家自然科学基金如何更好地引导基础研究多元投入,仍然是需要进一步思考的重要问题。一方面,需要在认真总结联合基金30余年的发展经验,以及反思其本质属性、内在特征的基础上,探索联合基金高质量发展的新机制。另一方面,在新的发展阶段,国家自然科学基金迫切需要构建引导基础研究多元投入的新空间,疏通民营企业投资基础研究的新通道,破解国家自然科学基金长期未能接受社会捐赠这一问题。

1 联合基金引导基础研究多元投入的历程、成效与问题联合基金是目前国家自然科学基金引导基础研究多元投入的主要途径,也是自然科学基金委先试先行,面向国家需求、引导多元投入、推动资源共享、促进多方合作的成功探索。

1.1 联合基金发展历程的简要回顾早在20世纪80年代中后期,自然科学基金委就开始尝试与地方政府、科研与行业部门、国有大中型企业开展不同方式的联合资助工作[1, 2]。2001年,印发的《关于联合资助工作的若干原则意见》是自然科学基金委关于联合资助工作的第一份独立文件。该意见就建立联合资助的条件、联合资助方的确认,以及联合资助项目评审、项目管理、经费管理、成果管理等有关问题和管理程序进行了规定。此后,联合基金作为国家自然科学基金的组成部分,纳入自然科学基金委工作的整体规划。

2015年,自然科学基金委发布《国家自然科学基金联合基金项目管理办法》①,除强调引导与整合社会资源投入基础研究外,突出了联合基金在围绕区域、行业、企业的紧迫需求,提高我国区域和重要领域、行业自主创新能力方面的重要作用。

① 国家自然科学基金委员会. 关于印发《国家自然科学基金联合基金项目管理办法》的通知. (2015-09-30)[2021-11-25]. http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/ndbg/2020/01/info81327.htm.

2018年,自然科学基金委印发《国家自然科学基金新时期联合基金试点工作方案》,进一步规范和完善了联合基金的相关管理制度,以推进形成具有更高资助效能的新时代联合基金资助体系[3]。该方案的主要内容包括:在体系结构上,设立“区域创新发展联合基金”和“企业创新发展联合基金”;在经费配置上,规定自然科学基金委与各联合资助方按固定比例匹配经费总额,其中国家自然科学基金与地方政府总体投入经费比例为1 : 3,与企业的总体投入经费比例为1 : 4,与行业部门投入经费比例为1 : 2;在管理模式上,强化对各类联合基金的统筹管理,统一经费使用规则、统一发布项目指南、统一评审程序、统一项目管理等。

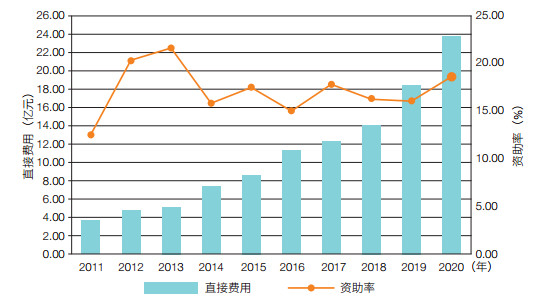

截至2020年底,共有20个省(自治区、直辖市)加入新时期区域创新发展联合基金、6家企业加入企业创新发展联合基金,并有6个行业部门设立联合基金,科学基金引导多元投入的机制和格局基本形成②。自2011年以来,联合资助经费规模连年扩大(图 1)。从联合资助的直接费用来看,2011年直接费用3.69亿元,2016年突破10亿元,2020年增长至23.88亿元,占2020年度国家自然科学基金资助直接费用总额(283.03亿元)的8.44%③,约为2011年的6.5倍。

② 国家自然科学基金委员会. 2020年度报告(一、科学基金深化改革进展情况). [2021-11-25]. http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/ndbg/2020/01/info81328.htm.

③ 国家自然科学基金委员会 . 2020年度报告(二、财政预算支出与资助总体情况). [2021-11-25]. http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/ndbg/2020/01/info81328.htm.

|

| 图 1 2011—2020年联合基金直接费用与资助率变化 Figure 1 Changes in direct costs and funding rates of joint funds from 2011 to 2020 数据来源:国家自然科学基金委员会历年年度报告(http://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab535/) Data source: Annual reports of the National Natural Science Foundation of China |

联合基金在引导部门、行业、地方政府和企业基础研究投入的同时,也在不断扩展科学基金的社会功能。①联合基金开辟了国家自然科学基金支持需求导向型基础研究的新路径,建立并推进了产学研合作高阶化的新机制。与行业、部门的“横向联合”,拓宽了依托基础研究促进行业、产业高质量发展的路径;与地方、区域的“纵向联合”,展现了科学基金服务地方创新发展的职能。②联合基金构建了促进科学基础设施社会共享的新渠道。例如,自然科学基金委和中国科学院共同设立的“大科学装置科学研究联合基金”,既推动了科学界广泛共享重要的大科学设施,同时也极大提升了大科学装置的使用效率[4]。

实践证明,联合基金作为科学基金的一种特殊类型,形成了一种极具中国特色的基础研究多元资助模式,在面向国家需求、撬动基础研究多元投入等方面发挥着重要作用。

然而,联合基金也存在3个方面的问题。①联合资助方只限于具有“国有”性质的部门、行业、地方政府、大中型企业,尚未扩展到“私营”企业等主体。②联合基金的管理体制和运行模式仍然囿于常规科学基金项目管理的框架,未能充分体现联合基金的特殊性。③联合基金的项目评审、评估机制、指标,以及研究成果的利用,尚不能充分体现部门、地方和企业等联合资助方的诉求,未能充分调动各投资方的内生动力。

2 立足联合基金的本质属性深化联合资助体系改革联合基金能够取得突出成效,表明科学基金已经形成的人才和制度优势能够转化为引导基础研究多元投入的重要资源。联合基金存在的问题,则大多与未能充分认识并切实体现联合基金的本质属性和内在特征有关。

联合基金的本质是“合作投资”。从联合基金的性质看,联合基金是自然科学基金委与部门、行业、地方政府和企业等主体共同出资设立的。尽管联合基金是国家自然科学基金的重要组成部分,但它不同于传统意义上政府作为单一投资方的科学基金,其本质是一种特殊的“合作投资”。

联合资助方的合作动机。部门、行业、地方政府和企业之所以具有与自然科学基金委联合投资的意愿和积极性,主要出于3个方面的考虑。①国家自然科学基金聚集了全国优秀科研力量,与自然科学基金委合作有助于联合资助方便捷、高效地利用优质人力资源,围绕其急迫需求开展相关基础研究。②联合基金以自然科学基金委的社会信誉背书,充分利用国家自然科学基金的品牌效应和平台优势,降低了联合资助方对接科研执行主体的交易成本,分摊了基础研究的投资风险。③依托国家自然科学基金在资源配置、竞争择优、项目遴选、质量控制等方面业已形成规范、高效的运行机制,联合基金有效提升了资金的使用效率。

联合基金的特殊性。以“合作投资”为本质属性的联合基金,在利用国家自然科学基金已经形成的人才、制度优势和品牌效应的同时,也具有不同于中央财政作为独立经费来源的其他基金项目的特殊性。一方面,联合基金涉及多个投资主体,不同资助方有不同的利益诉求,公共利益与部门利益、行业利益、地方利益、企业利益之间的复杂关系是必然会面临的问题。另一方面,联合基金在管理模式和运行机制上要适应“合作投资”的内在要求,在追求公共利益最大化的同时,要兼顾和保障其他投资主体应有的权益,这样才能够使联合基金持续发展并发挥应有的功能。

目前,联合基金发展存在的问题之根源在于,其制度设计、管理模式仍然与其“合作投资”的本质属性不完全适应,需要从联合基金“合作投资”的本质这一内在属性出发,深化联合基金资助体系的改革。为此,本文提出3个方面建议。

2.1 突破管理理念和管理模式上的“公”“私”界限,构建研发公私合作伙伴(PPP)模式目前,将联合投资的合作投资方限定在“国有”部门、行业、地方政府和企业,只是回避“公”与“私”关系问题的一种简单做法,并不能保证国家利益或公共利益的最大化;同时,这也把一些具有投资意愿且其投资将对公共利益的提升有积极影响的“私营”机构排斥在联合基金之外。因此,亟待在联合基金的管理理念和管理模式上真正突破“公”与“私”的界限,实现向研发PPP模式的转变。

国际经验表明,研发PPP模式是社会主体参与科学研究的重要渠道[5]。研发PPP模式是指,在一段时期内,公共与私人部门的参加者共同组建的任何一种正式的关系或安排,双方共同参与决策制定,共同投资诸如资金、人员、设施和信息等稀缺资源,以在科学、技术和创新的某些领域中实现特定目标[6]。按照这种合作模式,不论是公共部门还是私营机构,都可以在共同投资、共担风险、共享收益的制度规范下,在满足各主体利益的同时,实现国家利益最大化。其制度设计的重点包括:①政府牵头主导,但各主体作为平等投入方参与管理;②建立稳定、正式的联合研发组织结构;③建立多种形式的多元化投入机制,通过财政拨款、企业直接投资,以及会员费、项目费收取等多种形式进行基础研究投入;④建立激励相容的成果共享机制,尤其涉及知识产权归属和转化收益分配等方面。通过向研发PPP模式转变,可以拓展联合基金合作投资的空间,吸引私营企业参与到联合基金之中,同时也可以进一步规范和完善联合基金的制度体系,为其持续发展和充分发挥应有功能奠定更稳定、扎实的基础。

2.2 设立相对独立的“联合基金管理中心”,完善联合基金治理体系和管理机制目前,联合基金的管理由自然科学基金委计划与政策局交叉学科处具体负责。由于没有相对独立的联合基金管理机构,对形成完善的治理结构、深化联合基金改革和应对日益繁重的管理工作都带来了一定的问题和挑战。因此,亟待设立相对独立的“联合基金管理中心”(以下简称“管理中心”),以建立适应联合基金性质的治理体系,完善实现联合基金功能的管理模式,加强联合基金的具体管理工作。

依照PPP模式下“政府牵头主导,但各主体作为平等投资方参与管理”的原则,根据《国家自然科学基金条例》和联合基金相关管理文件,建议由自然科学基金委与联合资助方共同组成联合基金管理委员会(以下简称“管委会”),负责联合基金资助领域、项目指南、资助计划的审批,联合基金项目的设立和终止等重大事项的决策。管委会成员由各投资方负责人组成。管理中心挂靠自然科学基金委,是联合基金管理工作的具体执行机构,同时也可作为管委会的秘书处。管理中心负责人由自然科学基金委指派,成员可包括自然科学基金委管理人员、联合投资方工作人员和专业管理人员构成。

考虑到联合基金的管理工作日益复杂和繁重,需要利用联合基金的特殊性,打破事业编制度藩篱,创新多元用工模式,推进更加灵活多样的人事制度。具体包括:①与联合资助方协商借调投资方合适人员,借调人员人事和工资关系保留在原单位,借调人员借调期间可作为管理中心工作人员。②在与联合资助方形成的合作协议中明确规定,按共同出资额的一定比例提取运营管理经费。该比例可突破自然科学基金委国家财政全资支持类项目的限制,用于管理中心的常规运行,特别是招聘联合基金管理工作所需的专业管理人员,包括招聘对联合基金资助领域比较熟悉的专家作为联合基金项目流动主任;进而探索引入“职业经理人”制度,组建专业化的联合基金管理运营团队,并建立市场化的薪酬激励机制。

2.3 完善符合联合基金特点的评审标准和成果利用机制共同投资、共担风险、共同管理、共享收益是联合基金实现多方合作共赢的核心原则。

(1)要更加充分地体现联合资助方的利益与诉求。在评审指标体系的设计上应体现与常规科学基金项目的差异性,重点考察项目是否突破核心科学问题,有效满足区域、行业、企业的紧迫需求;同时,重视科学、技术与工程的融合,实现基础研究、应用研究和技术创新的贯通式发展。

(2)要更好地发挥联合基金作为基础研究公共服务和管理平台的功能。为了更好地促进知识创新与技术创新的衔接,应围绕联合基金的合作对象遴选、竞争择优、质量控制、知识产权、资源共享等方面,建立全链条、标准化的质量监控和规范管理体系。推动不同联合基金项目成果之间的开放和共享,同时充分发挥合作投资方应用联合基金研究成果的积极性和主动性,推进联合基金项目成果的落地和推广。

3 突破科学基金接受社会捐赠的制度和组织障碍从理论上说,国家财政直接拨款、联合资助方的资金和社会捐赠是国家自然科学基金的3类资金来源。但由于种种原因,国家自然科学基金一直未能接受社会捐赠。要进一步强化新时期国家自然科学基金引导、撬动社会力量投入基础研究的功能和作用,除完善现有联合基金制度体系外,应当积极开拓国家自然科学基金接受社会捐赠这一新路径。事实上,依据1986年国务院《关于成立国家自然科学基金委员会的通知》,自然科学基金委一开始就具备接受国内外单位和个人的捐赠的制度合法性。但时至今日,由于存在一些思想认识上的问题,以及一些制度性的阻碍,国家自然科学基金在撬动和利用社会捐赠支持基础研究方面尚未取得突破。

关于对科学研究的社会捐赠,2007年修订的《中华人民共和国科技进步法》规定:“国家鼓励国内外的组织或者个人捐赠财产、设立科学技术基金,资助科学技术研究开发和科学技术普及。”同年,国务院发布《国家自然科学基金条例》,在明确“国家自然科学基金主要来源于中央财政拨款”的同时,也强调“国家鼓励自然人、法人或者其他组织向国家自然科学基金捐资”。以上相关法律法规为自然科学基金委接受社会捐赠提供了依据。

尽管上述这些法律法规原则上为自然科学基金委接受社会捐赠提供了重要依据,但却未给出具体可行的操作路径,特别是未能明确如何在行政体系中确立其接受社会捐赠的合法资质,且在实践上也存在较多的制度障碍。

因此,推动国家自然科学基金接受社会捐赠的关键在于如何进一步利用好现有的相关法律法规,理顺国家自然科学基金接受社会捐赠过程中不同行为主体的法律、权责关系,形成既符合相关法规要求,同时又能够充分发挥社会捐赠作用的组织形式和制度设计。为此,本文从3个方面展开分析并提出相关建议。

3.1 自然科学基金委接受社会捐赠究竟是一种什么性质的行为?结合2001年发布的《中华人民共和国信托法》(以下简称《信托法》),特别是2016年发布的《中华人民共和国慈善法》(以下简称《慈善法》)可以发现,自然科学基金委接受社会捐赠是“公益信托”行为。依据《信托法》和《慈善法》,可以把用于支持基础研究的社会捐赠界定为公益捐赠或慈善捐赠,提供捐赠的自然人、法人和其他社会组织是支持基础研究的“委托人”。自然科学基金委可以作为“受托人”接受社会捐赠,并与捐赠者(委托人)形成支持基础研究的“慈善信托”或“公益信托”关系。因此,自然科学基金委接受社会捐赠本质上构成一种“公益信托”行为。

3.2 何以自然科学基金委在接受个人、企业社会捐赠上长期未能取得突破?在社会主体向自然科学基金委提供捐赠时,会遇到2个比较突出的问题:①个人、企业在捐赠时查不到自然科学基金委属于合法的受捐赠单位的信息;②自然科学基金委财务部门如果接受捐赠,也只能开具事业单位往来收据,捐赠个人或企业难以享受相关税收减免优惠。由此,可以分析得出问题的症结在于,自然科学基金委尚未真正获得合法地接受社会捐赠的资格和身份。

根据《中华人民共和国公益事业捐赠法》,公益性社会团体和公益性非营利的事业单位可接受捐赠。根据《慈善法》,慈善信托的受托人,可以由委托人确定其信赖的慈善组织或者信托公司担任;并且,慈善组织可以采取基金会、社会团体、社会服务机构等组织形式。自然科学基金委本身具有基金会的组织形式,但作为国家设立的政府基金管理机构,是否能够直接成为民政部批准成立的慈善组织,是一个尚无先例但值得探讨的问题。依据《慈善法》,作为该法公布前已经设立的基金会,可以向其登记的民政部门申请认定为慈善组织,民政部门应当自受理申请之日起20日内作出决定。然而,如果自然科学基金委重新以慈善组织身份向民政部门申请登记,可能会与“国家设立的政府基金管理机构”的性质存在一定冲突。

可行的突破途径是,依托自然科学基金委,设立具有接受社会捐赠资质的公益性“社会服务机构”。成立这一公益性慈善组织,将成为国家自然科学基金合法接受社会捐赠并进而开展公开募捐的必要前提。对这种由国家政府机构发起、支持并主管的公益性慈善组织,国内可以参照的案例包括中国教育发展基金会、中国扶贫基金会等。中国教育发展基金会是由教育部、财政部支持发起,在民政部登记成立的全国性公募基金会,于2006年3月30日正式挂牌运行。其宗旨是向海内外广泛募集资金,重点资助家庭经济困难学生顺利完成学业,同时支持一些地方解决在改革发展教育事业过程中遇到的特殊困难。中国扶贫基金会成立于1989年,是在民政部注册、由农业农村部主管的全国性扶贫公益组织,是中国扶贫与乡村发展领域规模最大的公益组织之一。

3.3 自然科学基金委如何设立能够接受社会捐赠的公益性“社会服务机构”?(1)成立“中国科学基金公益信托中心”。考虑到由自然科学基金委发起、支持和主管的社会服务机构接受社会捐赠后从事的是“公益信托”服务工作,因此建议该机构可以命名为“中国科学基金公益信托中心”(以下简称“信托中心”)。自然科学基金委与信托中心的关系,可以参照农业农村部与中国扶贫基金会的关系模式,即信托中心作为自然科学基金委主管的社会服务机构,同时具有独立法人资格。

(2)依据相关法律法规,建构信托中心的组织架构和运行机制,并依法申请登记。可按相关法律和国家规章完善具体的组织与机制设计,在向国务院主管领导、科学技术部汇报并征得同意后,可向国家民政部门申请登记,经批准后成为开展公益信托的慈善组织。依据《慈善法》,在依法登记满2年后,“可以向其登记的民政部门申请公开募捐资格”。

(3)理顺自然科学基金委与信托中心的关系。信托中心领导(法定代表人)可以由自然科学基金委选派合适人员担任。信托中心接受自然科学基金委宏观领导,利用国家自然科学基金已经形成的平台和机制展开公益信托服务工作,但具有依据《慈善法》等相关法规运行和管理的相对独立性。自然科学基金委主要管理国家财政投入的基金和联合基金,信托中心主要管理支持基础研究的社会捐赠。信托中心可以提供的公益信托服务包括:①直接接受以支持基础研究为目的的社会捐赠,并根据委托方的意愿和为社会提供公益服务的宗旨,利用社会捐赠合法开展资助基础研究的相关工作;②接受委托管理国内外其他基金机构用于中国科学研究事业的资金,为其他社会基金提供利用社会捐赠支持基础研究的专业技术服务。

(4)在信托中心获得合法接受社会捐赠的资质后,个人或企业捐赠者可依法享有相应的权益。如享受相应的税收优惠,或在法律许可并经双方协商同意的情况下对捐赠资金的使用享有冠名权等,这对个人或企业(包括部分国有企业)提供用于基础研究的社会捐赠将更具吸引力。信托中心对社会捐赠资金的使用,也可逐渐向公益性更强的领域转移,如支持欠发达地区开展科研活动,支持生态环境保护、人民生命健康等相关领域的研究等。

| [1] |

国家自然科学基金委与城乡建设部联合资助一批科学基金研究项目. 人民日报, 1987-01-13(03).

|

| [2] |

刘作仪, 韩宇, 赵学文. 关于联合资助工作的现状分析与政策建议. 中国科学基金, 2003, 27(6): 354-359. DOI:10.3969/j.issn.1000-8217.2003.06.011 |

| [3] |

李静海. 全面深化科学基金改革更好发挥在国家创新体系中的基础引领作用. 中国科学基金, 2019, 33(3): 209-214. |

| [4] |

李会红, 卢宇, 曾钢. 大科学装置科学研究联合基金十年资助管理工作综述. 中国科学基金, 2019, 33(4): 367-374. |

| [5] |

薛薇, 魏世杰. 新时代我国引导社会资金投入科学研究的支持政策研究. 中国软科学, 2021, (5): 59-69. |

| [6] |

OECD. Public/private partnerships for innovations//OECD Science, Technology and Industry Outlook 2004. Paris: OECD Publishing, 2005: 87-111.

|