2. 中国科学院 国际合作局 北京 100864;

3. 中国科学院水生生物研究所 武汉 430072;

4. 清华大学 教育研究院 北京 100084

2. Bureau of International Cooperation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China;

4. Institute of Education, Tsinghua University, Beijing 100084, China

20世纪50—60年代,环境污染和保护问题逐渐引起人们的重视。1968年9月,联合国教科文组织在巴黎主办了“世界生物圈大会”,为“人与生物圈计划”(MAB)的形成奠定了基础[1]。1971年,联合国教科文组织前总干事勒内· 马修在该组织的年度大会上首次向世界提出了人与生物圈计划,随后第一届人与生物圈计划国际协调理事会召开。作为联合国教科文组织在生物多样性保护、文化多样性保护和自然资源可持续利用方面的第一个旗舰项目,该计划旨在通过跨学科的研究、培训、监测和教育,整合自然科学和社会科学的力量,以合理及可持续的方式保护和利用全球生物圈资源,推动人类与自然的和谐共处。

我国于1973年首次派代表团参加联合国教科文组织人与生物圈计划国际协调理事会,这也是我国恢复联合国合法席位后参加的首个联合国教科文组织有关自然科学的专业会议。1978年,为进一步推动人与生物圈计划在我国的实施,在邓小平等老一辈党和国家领导人的关心支持下,国务院正式批准由中国科学院牵头成立了中国人与生物圈国家委员会(以下简称“中国MAB”),其他参与部门还包括生态环境部(原“国务院环保办公室”)、国家林业和草原局(原“农林部”)、农业农村部(原“农林部”)、教育部、国家气象局(原“中央气象局”)和自然资源部(原“国家海洋局”)等单位。

近50年来,在中国MAB及国内主管部门的大力推动下,人与生物圈计划所倡导“人与自然和谐相处和长期可持续发展”的理念与我国自然保护地①建设的实践深度融合,展现出了强大的生命力,受到了我国自然保护地的热烈响应,在一定程度上引领了我国自然保护地体系的建设和发展。目前,我国已初步建成了全球最大的生物圈保护区国家网络,并依托生物圈保护区开展了大量自然保护和可持续发展实践,相关科研及监测项目在支撑保护区管理的同时,对我国生态学研究产生了深远影响。人与生物圈计划在我国的实施,对推动我国生物多样性保护和自然资源可持续利用、助力生态文明和美丽中国建设发挥了积极作用。

1 我国已建成全球最大的生物圈保护区网络目前,我国已有长白山、鼎湖山、卧龙、武夷山、梵净山、九寨沟、珠穆朗玛峰、五大连池和亚丁等34家自然保护地被联合国教科文组织批准为世界生物圈保护区;同时,共有185家自然保护地被中国MAB批准为中国生物圈保护区。两类生物圈保护区共同成为在我国实践人与生物圈理念的场所,我国已初步建成了全球最大的生物圈保护区国家网络。

1.1 34家自然保护地被联合国教科文组织批准为世界生物圈保护区自1976年起,联合国教科文组织开始建设“世界生物圈保护区网络”,将其作为展示和促进人与生物圈之间的平衡关系、探索人与自然和谐共处的示范区域。1995年,联合国教科文组织召开第二届世界生物圈保护区大会并批准了《世界生物圈保护区网络章程框架》,将支撑和实施《生物多样性公约》作为世界生物圈保护区的主要工作目标之一[2],强调要实现保护、发展和支撑(科研、监测、教育)三大基本、平等和互补的功能[3]。目前,世界生物圈保护区网络成员已达714个,分布在全球129个国家和地区(其中跨境保护区22处),已成为当今世界上覆盖生态系统类型最广、总面积最大的自然保护地集合体之一,也成为各成员国交流全球环境治理经验、探索可持续发展模式的重要窗口和桥梁纽带。

自中国MAB成立伊始,我国便大力推动国内自然保护地申请加入世界生物圈保护区网络。1979年,吉林长白山国家级自然保护区、广东鼎湖山国家级自然保护区和四川卧龙国家级自然保护区成为我国首批跻身这一世界级网络的保护区。目前,我国已有34家自然保护地成为世界生物圈保护区,总数位居亚洲第一。这些保护区已成为我国生物多样性和生态系统保护、自然资源可持续利用、保护地与周边社区共同发展前沿性探索和国际合作最为活跃的自然保护地。

① 根据2019年6月中共中央办公厅、国务院办公厅《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》,我国的自然保护地包括国家公园、自然保护区和自然公园3种类型。如无特别说明,本文提及的自然保护区对应第2种类型。生物圈保护区是联合国教科文组织倡导设立的自然保护区域,其对应英文是“Biosphere Reserve”,与我国的自然保护地类型无严格的对应关系,其他联合国教科文组织自然保护区域还包括世界自然遗产和世界地质公园。

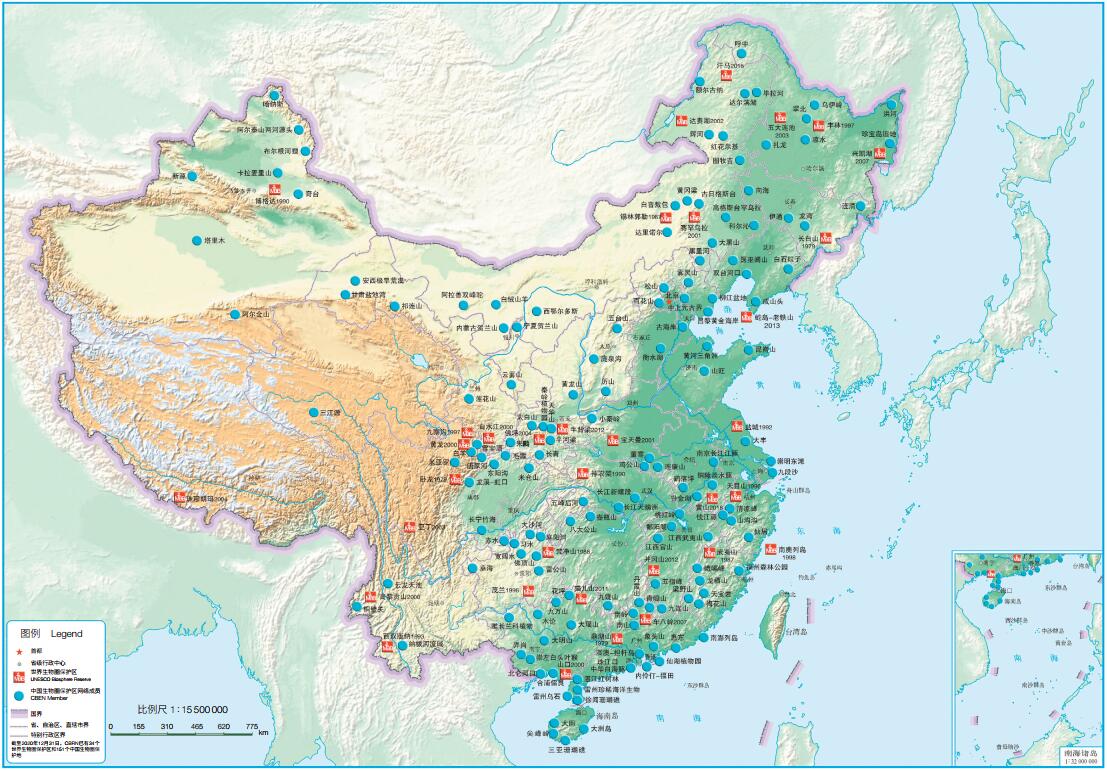

1.2 中国生物圈保护区网络支撑更大范围的探索实践20世纪80—90年代,我国自然保护区进入快速发展阶段。借助何种管理理念和模式实现有效保护和协调发展是当时新成立的自然保护区面临的普遍问题。尤其是我国大多数自然保护区有世代生活的当地居民,保护区的自然资源是其维持生计的重要支柱,协调发展问题更为突出。虽然人与生物圈计划在我国实施后,其理念逐渐被从事自然保护事业的科学家、管理人员及政府决策人员所接受[4, 5],但截至1992年底,我国仅有9家自然保护地被联合国教科文组织批准为世界生物圈保护区。世界生物圈保护区相关申报要求严格,且对申报数量有一定限制。为充分利用人与生物圈计划这一国际交流平台,进一步扩大人与生物圈理念在我国的影响面,我国于1993年成立中国生物圈保护区网络。同年7月,国内首批45家自然保护地被批准加入这一网络。截至2020年底,国内已有185家自然保护地(含34个世界生物圈保护区)被批准加入中国生物圈保护区网络(其中80% 为国家级自然保护区,占我国国家级自然保护区总数的31%),几乎涵盖了我国主要的生态系统类型和生物多样性保护区域(图 1)。该网络每年定期举办培训研讨等交流活动,已成为我国最主要的跨部门跨领域的自然保护地交流平台之一。

|

| 图 1 中国生物圈保护区国家网络成员分布 Figure 1 Distribution of members of Chinese Biosphere Reserves Network (CBRN) |

值得一提的是,中国生物圈保护区网络也是全球第一个与世界生物圈保护区相对应的国家网络。联合国教科文组织北京办事处代表武井士魂等对这一开创性工作给予了高度评价[6];这一举措也对该组织启动世界生物圈保护区地区网络和专题网络建设起到了重要的推动作用,在一定程度上实现了“中国智慧”的国际传播。1996年,中国MAB被世界自然保护联盟(IUCN)授予弗雷德·帕卡德奖(国际自然保护领域最重要的奖项之一),而创立中国生物圈保护区网络以推动人与生物圈计划更大范围实践成为获奖的首要原因。

2 生物圈保护区开展了大量可持续发展实践 2.1 改善保护区与周边社区关系推动可持续发展人与生物圈计划强调保护的同时也强调发展,明确提出了保护与发展相结合的观点,并要求将生物圈保护区建设成为可持续发展的学习场所。该计划明确提出政府在解决生态环境问题中的作用及当地生产者和决策者参与的重要性,要求在制定《生物圈保护区管理计划》时就利益相关方对如何参与决策管理、如何从生物圈保护区建设中受益作出分析。重视与周边社区的关系、推动保护区-社区共建共发展也成为生物圈保护区有别于我国自然保护区的最鲜明特点之一。

在这一理念的引导下,我国生物圈保护区通过聘请周边社区居民担任生态护林员、引导周边居民开发特色生态产品和发展林下替代经济等举措让周边社区参与保护区管理,同时借助保护区建设和生态环境改善提高经济收入,形成保护与发展的良性互动。例如,云南高黎贡山是目前中国鸟类多样性最为丰富的地区之一。高黎贡山世界生物圈保护区百花岭村自2010年探索修建了该村第一个观鸟塘以发展观鸟经济,随后逐步发展到了目前47个观鸟塘;除观鸟门票带来的收益外,还带动了民宿客栈、农家乐等乡村旅游活动。由于这些活动每年为百花岭村带来数百万元经济收入,极大地改善了当地村民生活水平,周边居民保护生态的自觉性和积极性明显提高。为了推动可持续发展,村民们还自发成立了观鸟理事会,统一服务标准,避免恶性竞争;并且自2016年起每年组织一次的“观鸟节”,该节已成为高黎贡山的“生态名片”。

2.2 倡导规范化生态旅游推动可持续发展自然保护区具有支撑发展旅游事业的有利条件。20世纪90年代,生态旅游在我国自然保护区日渐兴起,但作为新事物也面临风险和争议。比如,业界普遍关心,在缺乏完善的管理体制和措施保障的情形下,随着游客数量的增加,保护区的生物多样性和生态环境将面临新的威胁——可能不但无法带动保护区的发展,还会造成自然资源的破坏。中国生物圈保护区网络成立后即组织了多期生态旅游研讨会和培训班,并与国内外高校合作开展生态旅游实例研究。

基于国内外相关的理论与实践研究,中国MAB于1998年提出了有关国内生物圈保护区生态旅游发展的政策和技术指导[7]。受此指引,九寨沟、长白山、梵净山等世界生物圈保护区的生态旅游发展势头良好,支撑了地方经济的可持续发展,在国内外已产生了一定的引领示范效应。2011年,中国MAB又结合新形势,指导生物圈保护区发布了《中国生物圈保护区生态旅游荔波宣言》,提出了生态旅游四大原则:环境和生态保护优先;尊重和保护文化多样性;实施生态教育;鼓励社区参与,保护地方民众利益。这些原则成为生物圈保护区开展生态旅游的指引。

3 大量科研/监测项目推动我国生态学研究并助力保护区发展生态环境问题涉及因素多且解决难度大,需跨学科研究的支撑。作为全球性政府间科学计划,人与生物圈计划支持了大量科学研究项目。自20世纪80年代以来,我国也联合国内外一些权威机构组织实施了一批具有影响力的科研及监测项目,这些项目不仅加速了我国生态学研究的发展,也对保护区发展发挥了支撑作用。

1987—1995年,中国科学院、联邦德国研究和技术部和联合国教科文组织三方合作开展了“生态学合作研究计划”。这是当时联合国教科文组织资金投入最大(涉及380万美元)的研究项目之一,也是我国生态学领域当时最大的研究项目。该项目共分8个研究课题,涉及森林生态系统、水生生态系统、城市生态系统及城市污水的生态处理等我国环境保护和经济发展中面临的突出问题,合作形式包括研究、互访、召开研讨会、提供仪器设备等多种形式,其成果不仅为相关问题的解决提供了具有可行性的方案,推动了我国生态学研究与国际接轨,还为我国培养了一大批高素质的、适应国际科技合作的人才,其中很多已成为我国城市生态、森林生态、湖泊生态和污染生态等生态学研究领域的领军人物和骨干[8, 9],对我国生态学研究的起步和发展产生了深远影响。

2013—2015年,在中国科学院的支持下,中国MAB、中国科学院动物研究所和国际动物学会共同执行了“东北虎跨国界保护”研究项目。该项目推动了中俄政府间和保护区间的合作,为东北虎野外种群恢复提供了科学人才和数据支持,推动了中国东北虎野外种群恢复计划的实施。2015年以来,针对生物圈保护区的需求,我国以国际动物学会为支撑,探索并推动了相关野生动物综合监测计划。该监测计划以现代信息技术为基础,探索制定中国生物圈保护区野生动物综合监测方案并在7家中国生物圈保护区开展了试点,截至目前已取得阶段性进展。后续将继续以“便捷化、智能化”为方向,实现系统集成和优化,进一步满足自然保护地一线管理和监测需求。

此外,2016年起,中国生物圈保护区网络设立“青年科学奖”,以吸引和鼓励生物圈保护区成员单位的青年结合保护区实际开展科研工作,从而提高各生物圈保护区的科研能力,以及生态学研究对保护区的服务功能。截至2020年底,已有12家生物圈保护区的14位青年科技工作者在该奖项的支持下开展科研活动,为自然保护事业发展提供了新的生力军。

4 大量宣传活动和能力建设举措推动了保护区理念转变和能力提升 4.1 借助传统媒体和新媒体传播了人与自然和谐相处的理念联合国教科文组织曾指出,“生物多样性保护需要采用包容性方法,面向所有人,让每个人都参与进来。倡导生物多样性应寻求用适合不同年龄群体、不同社会群体的语言和方法进行宣传” [10]。我国作为发展中大国,在推动现代化建设的同时,一直面对加强生态环境保护、建设生态文明的巨大挑战。这就要求全社会采取创新的形式,大力传播人与自然和谐相处的理念,提高民众尊重自然、顺应自然、保护自然的意识,形成全民参与保护的大环境。

1994年,为呼应中国生物圈保护区网络成员经验交流的需求,中国MAB创办内部刊物《中国生物圈保护区》(季刊)。1999年,刊物改版为《人与生物圈》(双月刊)并公开发行,是目前全球以宣传人与生物圈理念为宗旨的大众科普主流期刊。该刊以“讲述中国一线生态故事、交流世界前沿绿色思维、倡导人与自然和谐共生、探索保护发展双赢之路”为办刊宗旨,对自然保护与社会经济发展领域的热点、难点问题进行深度剖析和科学传播[11]。截至2020年底,《人与生物圈》已公开发行了126期,在国内外生态环境保护领域产生了较大影响。

21世纪新媒体时代的到来为人与生物圈计划相关理念更大范围传播提供了机遇。在人与生物圈计划的品牌优势下,新华网、《环球时报》环球舆情调查中心、中国农业电影电视中心和央视网等国内主流媒体开展了人与生物圈相关传播新模式探索。2020年,中国MAB联合央视网推出了《云游美丽中国》网络直播活动,先后走进广西、湖北和天津,观看人数累计7 978.1万人次;推出了“走进生物圈保护区”专题,观看人数累计1 682.8万人次。两项活动共计吸引了近1亿人次观看,在全社会范围内传播了人与生物圈计划的核心理念。

4.2 一系列培训持续推进保护区能力建设长期以来,中国MAB开展了大量培训交流活动,包括:不定期邀请外国专家来华指导交流,组织国内专家赴中国生物圈保护区网络成员单位开展讲座,组织中国的世界生物圈保护区网络成员赴国外开展国际考察与交流。同时,根据生物圈保护区实际需求开展传播力、领导力、野生动物监测、植物分类、地理信息系统应用、生态产品价值实现等专题培训活动,仅2014年以来就已培训学员1 000人次,对提升学员的能力起到了积极作用。此外,神农架、梵净山、五峰后河、汗马和三亚珊瑚礁等5个中国生物圈保护区网络培训基地先后挂牌,对生物圈保护区能力建设工作形成了有力支撑。

5 总结与展望自我国加入联合国教科文组织人与生物圈计划以来,尤其是成立中国MAB以来,人与生物圈计划在我国获得了顺利实施,为我国生物多样性保护和自然资源的可持续利用,以及对生态文明建设及美丽中国建设、我国生态学研究发展发挥了积极作用,也在一定程度上向国际社会介绍了我国自然保护和生态环境治理的经验。与此同时,该计划在我国的实施还面临一系列内、外部挑战,尤其是在后疫情时代和我国以国家公园为主体的自然保护地体系建设中如何更具建设性地发挥优势,弥补不足,积极支撑我国生态文明建设并参与全球环境治理和地球命运共同体建设,将是摆在我们面前的重大课题。总结过去数十年的经验得失,中国MAB将从以下3方面继续努力,推动联合国教科文组织人与生物圈计划在我国更好地发展。

(1)继续加强科学引领作用。生态环境问题的整体性和复杂性,决定了相关解决方案需要科学的支持。人与生物圈计划作为全球性政府间大型科学计划,以跨领域跨学科为显著特点,因此需进一步发挥科学技术的引领和支撑作用,发挥中国科学院具备的建制化人才队伍和科技优势,围绕国家公园建设、生物多样性保护、生态系统保护与修复、保护区管理智能化等重点议题整合科技资源,以科技支撑生物圈保护区建设和绿色发展。

(2)继续加强桥梁纽带作用。自成立以来,中国MAB较好地发挥了桥梁纽带作用,推动了人与生物圈计划在国内的顺利实施。当前,全社会生态环保意识明显增强,为我们创造了更好的外部条件,同时近年来国际媒体对我国生态文明和自然保护地相关政策的关注度和正面评价度都在明显上升[12]。在此背景下,宜进一步加强国际合作推动国内国际的双向交流,即一方面将国际上有关生态治理的先进理念继续向国内传播,另一方面将我国近年来生态文明建设的经验和“中国智慧”向世界传播。过程中,我们需重视国际传播的力量,通过有说服力的中国案例争取国际话语权[13]。

(3)继续加强科技智库作用。习近平总书记指出:“绿水青山和金山银山决不是对立的,关键在人,关键在思路。”人与生物圈计划在我国实施近50年来,培养造就和汇聚吸引了一大批既具有国际视野又熟悉我国自然保护事业的领军人才和科研骨干,他们的远见卓识在解决制约我国自然保护事业乃至全球可持续发展面临的瓶颈性问题方面将发挥重要作用。今后需积极抓住建设美丽中国和共建地球生命共同体的契机,进一步发挥专家力量,为解决瓶颈性难题贡献智慧。

| [1] |

韩群力. 人与生物圈计划-从历史走向未来. 人与生物圈, 2018, (3/4): 20-33. |

| [2] |

UNESCO. Biosphere reserves: The Seville Strategy & the statutory framework of the world network. [2021-03-28]. http://www.mab.cas.cn/ryswqjh/ryswqjh_wj/201411/P020141113674938999769.pdf.

|

| [3] |

UNESCO. Technical Guidelines for Biosphere Reserves. [2021-03-28]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000375692.

|

| [4] |

许智宏. "人与生物圈"计划在中国. 人与生物圈, 2011, (3): 28-33. |

| [5] |

国家环境保护总局自然生态司. 共和国生态保护发展历程及取得的成就. 环境教育, 2007, (1): 9-14. |

| [6] |

赵献英. 回望人与生物圈计划的发展历程. 人与生物圈, 2011, (3): 80-85. |

| [7] |

中国人与生物圈国家委员会. 自然保护区与生态旅游. 北京: 中国科学技术出版社, 1998.

|

| [8] |

李文华. 人与生物圈计划对生态学研究的影响. 人与生物圈, 2011, (3): 44-47. |

| [9] |

赵献英. 影响深远的中德生态研究合作计划. 人与生物圈, 2011, (3): 60-63. |

| [10] |

UNESCO. UNESCO's Commitment to Biodiversity. [2021-03-28]. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265200.

|

| [11] |

王丁, 郝耀华. 二十五载办刊路春华秋实回眸处. 人与生物圈, 2019, (5): 6-17. |

| [12] |

卢然. 世界视野里的中国自然保护区. 人与生物圈, 2016, (6): 4-5. |

| [13] |

韩群力, 陈向军. 传播改变思想. 人与生物圈, 2019, (5): 18-21. |