2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049;

3. 中国科学院 发展规划局 北京 100864

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Bureau of Development and Planning, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China

2020年2月14日,中央全面深化改革委员会第十二次会议审议通过了《赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点实施方案》(以下简称《方案》);2020年5月18日,《方案》正式由科学技术部等9部门联合印发。《方案》在国家政策层面上首次对科技成果所有权改革中“赋什么权”“谁来赋权、赋权给谁”和“怎么赋权”等落地难题作出了较为明确的回应。在“赋什么权”的问题上: 《方案》提出作为改革对象的科技成果所有权就是“国家设立的高等院校、科研机构科研人员完成的职务科技成果所有权”,而作为所有权对象的职务科技成果包括“专利权、计算机软件著作权、集成电路布图设计专有权、植物新品种权,以及生物医药新品种和技术秘密等”。在“谁来赋权、赋权给谁”的问题上: 《方案》采取了两步法,第一步先提出“职务科技成果所有权属于单位”,第二步再明确由“试点单位”将“归单位所有的职务科技成果所有权赋予成果完成人(团队),试点单位与成果完成人(团队)”。在“怎么赋权”的问题上: 《方案》采取有限列举,在所有权上只规定了唯一一种方式,即“试点单位与成果完成人(团队)成为共同所有权人”。

虽然《方案》对科研人员成果赋权改革落实的方式给予了确认,但是从法律机制和改革目的来看,《方案》落地似乎仍然需要明确回答2个重要的必要性问题:① 《方案》相关表述大多数本就是我国在2000年左右就已引入现行法律法规中的既有规则,为何还需要一份部门规范性文件在20年后以某种改革试点的方式再次予以确认?②在我国现有法律框架下单位作为知识产权的合法权利人,本就有权依法全部或部分转让其知识产权,其依法处置权利本就无须特别的行政授权,为何还需要由部门规范性文件单独赋予其以共有方式处置权利的“权力”?

从目前实践来看,“科技成果混合所有制”或“职务科技成果所有权”改革试点在力图解决国有事业单位将科技成果作为国有资产管理特殊问题的同时,在观念上往往陷入了“非公即私”的所有权困境[1]之中,由此人为地将国家权力与个人权利、成果管理与成果权利尖锐对立起来,并不断加剧科技领域中行政管理政策与市场法律规则之间的割裂。究其原因,对于科技成果权属改革的历史脉络和改革价值缺乏足够清晰的认识就是其中的要害。

因此,当前亟待回溯我国科技成果权属改革的历史过程,从改革逻辑中厘清科技成果公有制、科技成果所有权与知识产权对于科技成果权属改革的制度意义,正确把握权属改革的发展规律,在历史方位中重新凝聚继续推动科技成果权属改革的观念共识。

1 科技成果公有制—全民所有与无偿使用从当前众多观点来看,科技成果所有权的核心似乎是如何分配权利,即由谁取得所有权的问题[2]。但是从我国科技成果制度发展的实际情况来看,科技成果所有权问题并不是始于如何分配所有权或财产性权利,而是更为基础的问题——作为生产资料的科学知识与技术经验[3]等科技成果能不能私有化,即科技成果能不能为特定单位或个人所拥有,并由此为他们带来合法的经济利益?这也就是所谓的科技成果归属是所有制问题还是所有权问题。

1.1 生产资料公有制与科技成果公有新中国成立后,特别是随着农业、手工业和资本主义工商业经过社会主义改造,我国逐步确立了生产资料的社会主义公有制和以行政指令计划组织管理经济活动的经济体制[4]。在科学技术领域,这一过程主要体现为强调科学研究的计划性和集体性[5],突出发展科学技术应当以服务生产和社会主义建设为主要任务,以“任务”带动科学[6],严厉反对将知识技能与业务本领当作争取个人名利工具的资产阶级个人主义[7]。在科技成果性质方面,社会主义公有制直接体现为作为重要生产资料的科技成果与土地、厂房、设备等一样,归全民所有。

为此,1958年9月18日时任国务院副总理兼科学规划委员会主任聂荣臻在中华全国自然科学专门学会联合会、中华全国科学技术普及协会全国代表大会的讲话中就清楚地指出,“任何发明创造和研究成果都是全民的财产,必须得到充分的利用,也只有在我们社会主义制度下才有可能得到充分的利用” [8, 9]。1958年12月6日《人民日报》社论《大力推广科学技术研究的成果》更开门见山地提出,“科学技术研究成果是全体人民的财产,它应该成为全体人民向自然作斗争的有力武器” [10]。这就意味着,科技成果归全民所有,是对科技成果生产资料本质属性在所有制上的反映,既不考虑取得成果单位和个人的所有制性质,也不考虑形成科技成果的资金来源。

之所以认为科技成果公有更有利于技术发展和充分利用,当时的观点普遍认为原因在于“社会主义消灭了资本主义私有制,同时也就消灭了资本主义竞争中的商业秘密和创造发明的私有制,使先进技术能够在一切可以采用的部门中广泛推广” [11]。“在资本主义社会里,生产资料的资本主义私有制,使得每个资本家都把自己企业里业已实现的技术革新当作‘营业秘密’垄断起来”,“资产阶级国家用‘专利权’等形式使资本家对新技术的这种垄断得到法律的保障” [12]。

1.2 科技成果全民所有的制度涵义为了适应科技成果全民所有的所有制要求,1963年11月3日国务院发布了《发明奖励条例》,同时废止了确认发明成果民事权利保护的1950年《保障发明权与专利权暂行条例》。《发明奖励条例》第23条明确规定,“发明属于国家所有,任何个人或单位都不得垄断,全国各单位(包括集体所有制单位)都可利用它所必需的发明”;同时要求“全国各有关单位都应对群众的发明给予热情的鼓励和支持,并积极推广应用发明”(第3条),“国家科委统一领导全国发明工作,并监督全国对发明的推广应用”(第4条)[13]。其后,1965年10月23日中央保密委员会、国家科学技术委员会(简称“国家科委”)党组、国家经济委员会(简称“国家经委”)党组、国务院国防工业办公室(简称“国防工办”)党委、国防科学技术委员会(简称“国防科委”)党委、解放军总政治部六部门共同制定的《关于科学技术交流与保密工作的若干意见(草案)》,将“国家所有”从制度上扩展到一切科技成果上,规定“我国的一切科学技术成就都属于国家所有,我国各单位只要是工作上需要的,都可以充分利用。任何单位或个人都不得以任何借口把科学技术成果垄断起来,据为私有” [14]。该若干意见经中共中央、国务院同意后,于当年11月15日由中共中央、国务院正式转发至省级地方党委、中央各部委等。此后,凡涉及科技成果的法规制度均延续了这一基本立场(表 1)。

|

上述法规制度中使用的“国家所有”,显然并不是“发明权利由国家所有”或者“发明国家所有权”的代名词,而是根据1954年、1978年《宪法》的规定,体现生产资料“国家所有制,即全民所有制”的表述方式,即“全民所有”。1978年11月11日《国家科委关于科学技术研究成果的管理办法》第十条使用了“全民所有”的表述,规定“科学技术研究成果属于全民所有,全国一切单位(包括集体所有制单位)都可利用它所必需的科学技术研究成果” [15]。因此,从公有制消灭剥削制度的政治涵义上看,“国家所有”或“全民所有”必然意味着作为生产资料类型的发明成果,将不得属于任何组织、个人所有。在《人民日报》刊发《发明奖励条例》的头版社论中,就清晰表达了这样的立场:“我们无须把某一个人或某一个单位的发明和技术改进当作私有财产而加以‘保护’”,“这和资本主义制度下的所谓‘专利权’,有着本质的区别”,“在我们国家里,根本消除了剥削阶级垄断技术的可能性” [16]。

从法学意义上说,“全民”不是一个法律主体,而是所有法律主体的集合,具有不特定性,只有如此理解才能体现“公有”的含义[17]。这就意味着,为“国家所有”或“全民所有”的科技成果,不能被设定为任何特定主体的所有权客体,包括全民所有制单位。而这就是20世纪80年代科技体制改革前,我国所有科技成果管理制度的基本逻辑。

因此,在科技成果公有制的制度框架下,生产资料社会主义公有制是确定科技成果公有性质的唯一标准,无论科技成果由谁创造、由谁资助、由谁管理,都应当属于“全民所有、无偿使用、不得私有”的。国家发明奖励等行政性奖励制度完全替代了民事法律权利,成为研发单位和个人获得社会认可的唯一形式[18]。同时,科技成果公有制也必然意味着,科技成果是知识公共品、社会性生产资料,既不是商品也不是财产,既无法被交易也无法被拥有。这在法律和制度上就体现为:不存在任何形式的科技成果财产权利(全民所有),科技成果也无法成为财产所有权的对象(无偿使用),任何单位和个人都不享有科技成果的特殊法律权益(不得垄断)。

2 科技成果的财产所有权—全民所有与单位成果权利的分离但是从后续的制度发展来看,科技成果公有化的所有制模式显然没有完全解决科技成果推广、使用等技术有效供给问题,反而在相当程度上削弱了科研人员发明创造的积极性;特别是全民所有与无偿使用的直接挂钩,使得科技成果难以通过经济关系在各类主体之间流动,科技成果只能成为行政调控的对象。同时,当时的计划经济体制决定了,无论是科研部门还是生产经营部门都缺乏加强技术经济协作的客观动力和自身需求,外部经济利益激励机制的缺失则更进一步加剧了科研成果与推广运用的脱节,从而导致“经济科技‘两张皮’问题”成为改革开放初期严重制约我国经济发展的突出问题。实行“技术有偿转让”成为当时解决这一问题的重要制度改革切入点。

2.1 全民所有与无偿使用的脱钩“有偿转让”是改革开放初期探索“用经济方法管理经济”,建立资源配置依循商品(市场)经济规律的重要改革方式。 1979年《国务院关于扩大国营工业企业经营管理自主权的若干规定》以固定资产管理为突破口,建立国有固定资产有偿占用制度,并明确国营企业“有权有偿转让或出租”多余、闲置的固定资产[19],创造性地将国家对国营企业的所有制关系转变为对国营企业资产的所有权关系。“技术有偿转让”是这一改革向科技体制的延展。1980年9月10日,全国人大发布的《第五届全国人民代表大会第三次会议关于1980、1981年国民经济计划安排,1979年国家决算、1980年国家预算和1981年国家概算的决议》,在1981年国民经济计划的安排中提出“对重要的新技术,要制定有偿转让的办法” [20]。1980年10月国务院颁布的《国务院关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定》也明确要求“为了鼓励革新技术和创造发明,保障有关单位和人员应有的经济利益,对创造发明的重要技术成果要实行有偿转让” [21]。实行技术有偿转让,关键就是突破科技成果全民所有、全民使用的所有制问题。

改革第一步就是突破了“全民所有”与“全民使用”直接的制度性关联。 1981年9月《财政部、国家科委关于有偿转让技术财务处理问题的规定》,作为首份规范科技成果有偿转让的专门性法规文件,虽然并未直接规定科技成果性质和权属,但是通过建立转让收入国家分成制度与肯定技术转让有偿合同形式,打破了科技成果全民所有与无偿使用之间的直接关联[22],确认了科技成果具备商品的属性。转让收入国家分成制度意味着,无偿使用只是特定历史条件下国家促进科技成果推广使用的一种政策选择。但长期实践证明,无偿使用科技成果并未有效促进科技成果的高效推广和广泛使用,因此有必要改变这种无偿使用的方式。

改革另一步关键的突破就是,通过区分科技成果资金投入来源或限制转让范围和内容的方式,直接或间接确认了企、事业单位对科技成果享有相对于“国家所有”的“独立经济利益”。 《轻工业科技成果有偿转让试行办法》(1981年10月8日)、《机械工业部关于实行有领导的技术转让暂行办法》(1982年1月1日)采取区分投入的方式,直接明确“必须承认,在社会主义制度下,企、事业单位有其相对独立的经济利益;因此各单位凡用自筹资金和贷款发展或引进国外新技术,向其他单位转让,应当是有偿的”“凡是基层单位主要利用自有资金取得的成果,本单位均有权转让”。而《邮电部有偿转让科学技术成果试行办法》(1982年6月10日)、《地质矿产部技术转让试行办法》(1982年8月17日)则是采取限制转让范围和内容的方式,明确“有偿转让技术是技术使用权的转让;转让可以是一次性的(即不再向第三方转让),也可以是多次性的”,同时限制转让成果必须符合“技术上先进、经济上合理、能应用于生产”的条件,且“国家出资从国外引进的技术、国际交流取得的技术”不能有偿转让。

2.2 科技成果所有权的正式提出全民所有与无偿使用的脱钩,以及企、事业单位对科技成果的“独立经济利益”,使得科技成果权利与科技成果所有制的分离成为可能。从现有公开政策文献来看,科技成果所有权这一提法在制度上就是直接源于1979年开始在科学技术领域试点推动的技术有偿转让改革[19]。1980年7月10日发布的《江苏省科学技术研究成果暂行管理办法》 [23]和同年11月5日发布的《湖南省科学技术研究成果管理暂行办法》 [24],就率先在成果推广交流方面使用“所有权”来表述科技成果权属,规定“完成科技成果的单位对取得的科技成果有所有权,应受到国家保护”。而在国家制度层面上,1983年发布的《化学工业部技术转让试行办法》《教育部部属高等学校科学技术转让试行条例》 [25]和《工艺美术科技成果有偿转让试行办法》 [26]等3份规范技术有偿转让的法规性文件①也开始直接使用“科技成果的所有权”或“科技成果所有权”的表述。

① 在2000年《立法法》制定前,我国对于行政法规、部门规章与行政机关公文的区分较为模糊,因此学界往往将收录于法规汇编中的行政机关公文,都视为行政法规,而非普通的行政公文。另外,根据1981年国务院办公厅颁布的《国家行政机关公文处理暂行办法》第一条明确规定,“国家行政机关的公文,是……发布法规……的一种重要工具”。

“科技成果所有权”的提出,在体制上确认了:全民所有与无偿使用的脱钩,企、事业单位对科技成果享有的“独立经济利益”与社会公共利益、国家利益的分离;在机制上,实现了从“所有制—所有权”一体向“所有制—所有权”分离的转变。更为关键的是,“科技成果所有权”表述的出现,在制度上实现了从科技成果全民所有的无权利状态,向归属适用情形特定、主体相对具体、所有权与成果使用权、转让权、专利权等专有权利分离并存的法律权利状态转变(表 2)。例如,1989年5月国防科工委发布的《国防科学技术预先研究成果管理暂行规定》,就清晰体现了科技成果所有权改革的三大制度性突破。至此,基于生产资料公有制而产生的科技成果公有制问题,无论是在观念上、制度上还是机制上显然都不再成为制约科研单位取得科技成果权利、实施技术有偿转让的障碍。

科技成果管理逻辑,从“所有制—所有权”一体向“所有制—所有权”分离的演变,在科技政策层面上,是从政治挂帅向尊重经济规律、科技发展规律回归的“革命性变革”;而在法律层面上,“所有制—所有权”分离意味着科技成果权属专门法时代的来临。

全民所有或国家所有的所有制关系,体现为公有制条件下国家防止技术垄断、确保知识资源社会持续共享、维护公平竞争的“公权力”规制工具[27],是关于科技成果权利的宪法关系。国家与企、事业单位,以及个人之间的所有权(民事权利)关系,则体现为社会主义市场(商品)经济条件下,国家、单位和个人等民事主体对科技成果衍生经济利益、人格利益的“私权利”配置,是关于科技成果权利的民事法律关系。按照《宪法》学者既有的观点,前者属于类似于德国基本法上的“制度性保障”,后者才是作为物权而存在的民法所有权。如果要把这种“制度性保障”加以落实,国家就必须制定法律来对《宪法》相关规定进行具体化[28]。

3.1 所有权与知识产权的分立从法律规则的渊源上看,20世纪80年代提出的“科技成果所有权”是在“科技体制改革是经济改革重要组成部分”的逻辑下[29],直接套用了土地所有权和企业所有权表述方式的制度结果。在当时的环境下,这样直接借用经济改革方式推动科技体制改革,对于强化科技与经济的结合具有立竿见影的宣示效应,也为相关改革的合理性提供了难以辩驳的有力支撑。同时,当时我国尚未建立起民事基本法律制度体系,以《专利法》为典型代表的知识产权法制度更是尚处于起草探索之中,这种借用、套用在法律上也不存在任何制度障碍。

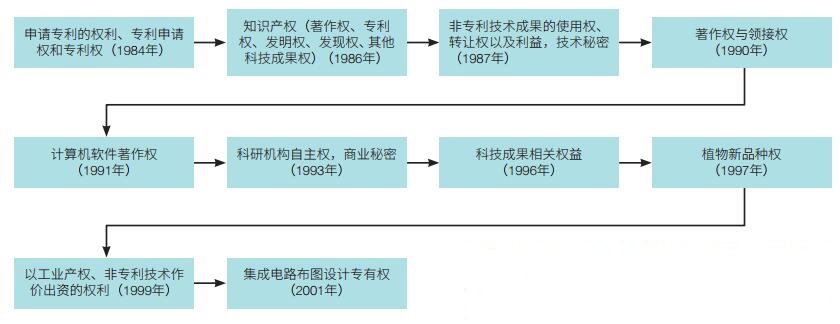

但是,随着《专利法》(1984年)、《民法通则》(1986年)、《技术合同法》(1987年)、《著作权法》(1990年)、《计算机软件保护条例》(1991年)、《科学技术进步法》(1993年)、《反不正当竞争法》(1993年)、《促进科技成果转化法》(1996年)、《刑法》(1997年修订)、《植物新品种保护条例》(1997年)、《合同法》(1999年)、《公司法》(1999年修订)、《集成电路布图设计保护条例》(2001年)等法律法规的先后出台,“科技成果所有权”这一表述当初所隐含的知识产权和技术合同权益等科技成果私权涵义,逐渐为权利类型法定、权利内容具体、法律保护严格的知识产权、合同权益及其他民事权益所替代(图 1)。

|

| 图 1 与科技成果有关的法律权利在我国立法中首次出现的时间 Figure 1 Legislation timeline of related statutory rights on R & D outputs in China |

更为重要的是,1986年颁布的《民法通则》明确将所有权与知识产权作为两类不同的民事权利予以规定。所有权成为一类专门的民事权利,不再是完整权利、民事权利或者财产权的统称、代称,以专利权为代表的知识产权成为科技成果的主要法定权利。而且对于科技成果是否存在所有权的问题,国家科委就曾于1988年2次专门发文作出澄清。按照1988年《国家科委负责人发表谈话关于实施技术合同法涉及的技术成果评价和权属问题的说明》和《国家科学技术委员会政策法规司负责人阐述技术市场有关法律、法规和政策界限》的说明:

所有权是排他权,其权利主体是特定的,义务主体是不特定的。一项技术成果,只有经申请并被授予专利权以后,专利权人才在专利权有效期内享有与所有权相类似的实施其发明创造专利的排他权。非专利技术成果使用权、转让权则不同,它只存在特定的当事人之间。它没有对抗第三者的效力。因此,非专利技术成果的使用权和转让权,不是排他权利,而是非独占的权利,因而不具有法律意义上的“所有权”的属性。

至此,改革开放初期使用“科技成果所有权”的外部法律制度环境发生了重大的、根本性变化,作为制度性表达的“科技成果所有权”概念逐渐退出了国家制度层面的话语体系②。

② 通过对2000—2011年连续公开出版的《国务院公报》《财政部文告》《教育部公报》中所收录全部政策文献的检索分析来看,在部门规章以上的国家法律制度中仅有2003年12月中国气象局令第6号公布的部门规章《气象预报发布与刊播管理办法》中使用了类似表述,规定“气象预报属于气象科技成果,制作和发布单位对其享有所有权,并受有关法律、法规保护”。但是,这一针对公共产品设权的表述在当时被学界和舆论普遍质疑违反了2000年《立法法》规定的立法权限。2006年6月,4位法学博士向全国人大常委会和国务院提出建议,要求对该办法这一条款的合法性进行审查。不少舆论更直指这一规定实际上是行政垄断市场。

3.2 知识产权持有的法律否定2001年我国加入世界贸易组织(WTO)之后,私权话语在法律体系中进一步勃兴[30],作为市场经济基石的民事权利制度更臻完善,全社会私权保护观念特别是知识产权保护观念也日渐深入人心。其中,2000年8月25日我国《专利法》第二次修正在这方面具有里程碑意义。

这次修法完全取消了以所有制形式区分专利权“所有”和“持有”的规定[18],删除了“全民所有制单位转让专利申请权或者专利权的,必须经上级主管机关批准”的规定,结束了16年以来全民所有制单位取得专利权的“两权分离” [31],系统调整了1984年《专利法》中第六条、第十条、第十四条和第十六条的法律规定。时任国家知识产权局局长姜颖在对全国人大常委会所作的《关于〈中华人民共和国专利法修正案(草案)〉的说明》中,明确提出由于原法“规定中关于国有单位专利权归属的表述与国有企业改革的精神已经不相适应”,因此“没有必要再按不同的所有制,规定国有单位对其专利权只是‘持有人’,其他单位对其专利权才是‘所有人’,而只需要明确谁是‘专利权人’就可以了”。这意味着以所有制形式区别对待权利保护的方式,也已经步入历史。2016年11月发布的《中共中央、国务院关于完善产权保护制度依法保护产权的意见》(中发〔2016〕28号)再次明确将“坚持平等保护”作为产权保护的首要原则,明确提出“坚持权利平等、机会平等、规则平等”“消除各种隐性壁垒,保证各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护、共同履行社会责任”。

3.3 科技成果行政利益与知识产权的脱钩一方面,科技成果管理与科技成果权属关系完成制度脱钩。 《科技成果登记办法》第九条明确规定“科技成果登记证明不作为确认科技成果权属的直接依据” [32]。《国家科学技术奖励条例实施细则》第六条规定,“国家科学技术奖是国家授予公民或者组织的荣誉,授奖证书不作为确定科学技术成果权属的直接依据”。

另一方面,科技成果奖励与知识产权实现制度上的分离。我国1986年《民法通则》和1993年《科学技术进步法》中,还曾出现过以“其他科技成果权”或“其他科学技术成果权”为名称的兜底性科技成果权利形式[33]。在著作权、专利权和商标专用权等公认的知识产权类型外,1986年《民法通则》第九十七条规定了一类颇具中国特色的知识产权类型——发现权、发明权及其他科技成果权。与著作权、专利权和商标专用权等知识产权不同,所谓的“其他科技成果权”只具有人身权属性、只能通过向国家申请科技奖励的方式获得物质奖励,而无法通过转让、许可、作价投资等方式行使权利获得经济收益[34]。因此,学界普遍认为“其他科技成果权”只是我国科技成果法律关系从行政科技奖励向民事财产权利转型中的一种临时性过渡规则,是长期实行科技成果行政管理的残留痕迹,而不是现代意义上的民事财产权利。

2007年《科学技术进步法》修订时,就删除了原法第六十条中关于“其他科学技术成果权”的规定;2017年我国新制定的《民法总则》和2020年《民法典》中也都未将这一权利再列为知识产权或民事权利的范围。

4 权利视野中的科技成果权属改革逻辑2020年5月28日,十三届全国人大三次会议审议通过了《民法典》,这是新中国成立以来第一部以“法典”命名的法律,也标志着我国权利制度进入到全新的民法典时代。习近平总书记在十九届中央政治局第二十次集体学习时的重要讲话中就明确指出,各级政府要以保证《民法典》有效实施为重要抓手推进法治政府建设,把《民法典》作为行政决策、行政管理、行政监督的重要标尺,不得违背法律法规随意作出减损公民、法人和其他组织合法权益或增加其义务的决定。

而科技成果权利及其归属制度的改革之路,也正是我国民事权利制度发展变迁的直观体现:①在法律关系上,实现了从所有制关系到所有权关系的突破,这让科技成果成为民事权利的客体成为可能,让自然人、法人成为科技成果的权利主体成为可能;②在权利内容上,实现了从笼统的所有权观念到法定知识产权规则的突破,让科技成果受到严格的法律保护成为可能,让受到知识产权保护的科技成果变成市场要素成为可能;③在权利主体上,实现了从国家所有到单位,从单位到个人的突破,这让激励科研人员成为可能,让科技人员利用科技成果创业或者获利成为可能;④在权利归属上,实现了从行政管理调整(政府管)到依法规定和依约定确定相结合(市场管)的突破,“私权利法无禁止皆可为”的原则让权利人自主处置权利受到法律保障,而“公权力法无授权不可为”的依法行政原则让行政不当干预受到了制度的约束。

站在这样的历史时间点上,看待科技成果权属改革中的公与私的问题,必须回归当前以知识产权为核心的科技成果民事权利框架:不应混淆科技成果行政管理的事权与权利人拥有的涉及科技成果的民事权利;不应混淆政府作为民事主体基于财政科技项目资助、政府采购等市场化方式取得成果的契约权利与政府作为行政主体依据法律授权行使涉及科技成果的行政管理职权;不应混淆国有事业单位的国家所有与国有事业单位对其法人财产享有的合法权利。必须坚持行政机关对任何民事主体民事权利及其行使的干预只能以法律明确授权的方式和程序为界限。

| [1] |

赵雨菡, 魏江, 吴伟. 高校科技成果转化的制度困境与规避思路. 清华大学教育研究, 2017, 38(4): 108-112. |

| [2] |

唐良智. 下放处置权扩大收益权探索所有权——创新高校职务科技成果管理制度的思考与实践. 求是, 2014, (7): 53-54. |

| [3] |

叶险明. 论生产资料所有制关系的结构变化. 马克思主义研究, 2005, (2): 32-41. |

| [4] |

谢海定. 国家所有的法律表达及其解释. 中国法学, 2016, (2): 86-104. |

| [5] |

胡维佳. 中国科技政策资料选辑1949-1995(上). 济南: 山东教育出版社, 2006: 16-17.

|

| [6] |

发展科学技术的社会主义道路——聂荣臻副总理在科联科普全国代表大会的报告摘要. 科学, 1958, (4): 197-198.

|

| [7] |

中国科学院团委会. 中国科学院北京区青年反右派斗争大会材料选编. 北京: 科学出版社, 1957: 43.

|

| [8] |

聂荣臻. 聂荣臻科技文选. 北京: 国防工业出版社, 1999.

|

| [9] |

张应吾. 中华人民共和国科学技术大事记: 1949-1988. 北京: 科学技术文献出版社, 1989: 147.

|

| [10] |

社论. 大力推广科学技术研究的成果. 人民日报, 1958. |

| [11] |

蒋一苇. 技术进步和我国社会主义建设. 北京: 人民出版社, 1958: 94.

|

| [12] |

姚耐. 政治经济学教材(社会主义部分)试用本. 上海: 上海人民出版社, 1963: 113.

|

| [13] |

国务院法规编纂委员会编. 中华人民共和国法规汇编1962-1963. 北京: 法律出版社, 1964: 245.

|

| [14] |

中央档案馆, 中共中央文献研究室. 中共中央文件选集(1949年10月-1966年5月)(第49册). 北京: 人民出版社, 2013: 296.

|

| [15] |

国家计划委员会计划经济研究所. 中华人民共和国科学技术政策法规选编. 北京: 法律出版社, 1987: 297.

|

| [16] |

社论. 奖励发明和技术改进, 促进我国生产建设的发展. 人民日报, 1963. |

| [17] |

谢海定. 国家所有的法律表达及其解释. 中国法学, 2016, (2): 86-104. |

| [18] |

肖尤丹. 职务发明权属国家所有研究——兼论中国专利法中的国家所有权. 中国科技论坛, 2018, (11): 77-85. |

| [19] |

《当代中国财政》编辑部. 中国社会主义财政史参考资料1949-1985. 北京: 中国财政经济出版社, 1990: 562-563.

|

| [20] |

全国人民代表大会常务委员会. 第五届全国人民代表大会第三次会议关于1980、1981年国民经济计划安排, 1979年国家决算、1980年国家预算和1981年国家概算的决议. 财政, 1980, (10): 12. |

| [21] |

国务院关于开展和保护社会主义竞争的暂行规定. 中华人民共和国国务院公报, 1980, (16): 487-489.

|

| [22] |

胡乐真. 科学研究的经济问题. 北京: 机械工业出版社, 1985: 106-107.

|

| [23] |

江苏省地方志编纂委员会. 江苏省志科学技术志(上). 南京: 江苏人民出版社, 2007: 104.

|

| [24] |

湖南省科学技术委员会. 湖南省科技行政规章与规范性文件汇编1980-1990. 长沙: 湖南省科学技术委员会, 1991: 234.

|

| [25] |

国家科学技术委员会科技管理局. 中华人民共和国科学技术法规选编(第2册). 北京: 科学技术文献出版社, 1985: 565-568.

|

| [26] |

中华人民共和国司法部. 中华人民共和国行政法规选编. 北京: 法律出版社, 1991: 1653.

|

| [27] |

瞿灵敏. 揭开宪法"国家所有"的面纱——《宪法》文本中两种不同类型的"国家所有". 苏州大学学报(法学版), 2016, 3(4): 53-67. |

| [28] |

彭中礼. 论"国家所有"的规范构造——我国宪法文本中"国家所有"的解释进路. 政治与法律, 2017, (9): 56-69. |

| [29] |

李忠凡. 科技体制改革是经济体制改革的重要组成部分. 经济管理, 1984, (6): 25-26. |

| [30] |

池通. 改革开放以来的民事立法与私权话语——以国家治理转型为阐释背景. 湖北社会科学, 2018, (6): 158-163. |

| [31] |

肖尤丹, 徐慧. 职务发明国家所有权制度研究. 知识产权, 2018, 28(8): 62-72. |

| [32] |

科学技术部. 关于印发《科技成果登记办法》的通知. 中华人民共和国国务院公报, 2001, (29): 20. |

| [33] |

易继明. 历史视域中的私法统一与民法典的未来. 中国社会科学, 2014, (5): 131-147. |

| [34] |

姚新华. 关于《民法通则》中的知识产权. 政法论坛, 1986, (5): 29. |