2. 中国科学院大学 知识产权学院 北京 100049;

3. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. School of Intellectual Property, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

当前我国知识产权工作已经被提升到一个全新的历史高度。2020年11月30日,习近平总书记在主持中共中央政治局第二十五次集体学习时指出“创新是引领发展的第一动力,保护知识产权就是保护创新”。此后不久,《求是》杂志发表了习近平总书记署名的文章《全面加强知识产权保护工作激发创新活力推动构建新发展格局》 [1]。

党和国家历来高度重视国家战略科技力量,把建设一支体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的“国家队”作为科技事业发展的重中之重。2020年的中央经济工作会议在确定2021年重点任务时,把“强化国家战略科技力量”排在首位。近年来,从基础研究到高新应用技术研发,国家战略科技力量都发挥了重要作用、展现了使命担当[2]。在现代经济中,科技创新与知识产权是密不可分的,对于国家战略科技力量而言,知识产权是管理科技成果和实现职能定位的重要工具。进入新发展阶段,更需要国家战略科技力量深入学习掌握、认真贯彻落实习近平总书记对知识产权工作的要求,在加强顶层设计、优化工作布局、深化改革创新、完善开放合作中持续推进知识产权的保护和利用。

中国科学院(简称“中科院”)肩负国家战略科技力量职责使命,一贯重视知识产权工作。2021年1月8日,中科院党组召开理论学习中心组集体学习会,深入学习贯彻习近平总书记在中央政治局第二十五次集体学习会上的重要讲话精神。中科院院长、党组书记侯建国要求,“全院上下要深入学习领会,提高做好知识产权保护工作的政治自觉,立足于履行国家战略科技力量职责使命,明晰知识产权保护工作的定位和目标”“要进一步健全工作体系,将知识产权保护工作融入科技创新全链条和科研项目管理全过程” [3]。

本文以中科院为例,对国家战略科技力量的知识产权保护和运用工作开展研究。研究的主要目的在于挖掘中科院知识产权保护和运用的模式特征①,分析中科院如何开展知识产权工作以促进科技成果转化为现实生产力,通过对其引领和示范作用的研究总结出可供国家战略科技力量开展知识产权保护和运用工作的建议。在我国推进关于国家实验室、国家重点实验室、重大科技基础设施等方面的建设和改革举措的背景下,本研究对于优化我国战略科技力量的知识产权工作有一定意义。

① 知识产权包括专利权、商标权、版权、集成电路布图设计、商业秘密等;考虑到中科院主要从事自然科学领域研究和开发的性质,其知识产权产出主要是专利成果,因此主要对其专利进行分析。

1 制度建设内部的成文制度规范是推动知识产权工作的重要手段。本文以我国专利制度的正式实施为起点,根据标志时间节点将中科院的知识产权保护和运用划分为4个阶段。

(1)中科院知识产权制度建设的起步阶段(1985—1992年)。中科院的知识产权工作伴随着中国知识产权制度的建立而开展。1984年我国颁布《专利法》并于1985年正式实施,1986年中科院制定《中国科学院专利工作暂行管理办法》,指出中科院的专利工作包括专利管理和专利服务两个方面,明确了这两方面工作的责任机构和职责内容,规定了专利代理人、专利费用、专利许可证贸易、专利纠纷调处等内容。这一阶段还伴随着我国科技体制的改革和中科院办院方针的调整。1985年《中共中央关于科学技术体制改革的决定》的出台揭开了全面科技体制改革的序幕,中科院将办院方针调整为“全院的主要科技力量投入国民经济建设的主战场,同时保持一支精干力量从事基础研究和高技术跟踪”。中科院的知识产权工作正是在这样的背景下展开的。

(2)中科院知识产权制度建设的强化保护阶段(1993—2006年)。中科院在该阶段的知识产权工作重点突出“保护”,1993年发布《中国科学院保护知识产权的规定》,对职务成果的条件、知识产权的内容等有关知识产权保护的一些细节进行了规范。该阶段的一个重要历史背景是,1998年中科院开始实施“知识创新工程”。“知识创新工程”是中科院科技创新跨越发展的先行开拓[4],而知识产权保护工作为其提供了重要支撑。

(3)中科院知识产权制度建设的体系完善阶段(2007—2013年)。中科院在该阶段的知识产权工作进一步强调保护,同时突出运用,并不断完善管理体系。2007年,中科院发布《关于进一步加强我院知识产权工作的指导意见》,确立了中科院知识产权工作的指导思想是“鼓励创造,重视保护,加强转化,创新管理”,提出了优化、完善知识产权创造和运用的激励机制的5个方面,以及建立知识产权管理支撑服务体系的5项举措,对中科院的知识产权保护和运用产生了重要影响。2008年,中科院发布《中国科学院研究机构知识产权管理暂行办法》,对知识产权创造、运用、保护和管理等关键内容进行了详尽的规定。2012年,中科院发布《中国科学院“十二五”知识产权工作推进计划》,这是中科院的第一份系统的知识产权战略规划,确立了中科院在“十二五”期间知识产权工作的总体目标、工作重点和主要举措,涉及知识产权工作体系、知识产权人才、知识产权支撑服务体系、知识产权转移转化体系等内容。

(4)中科院知识产权制度建设的新阶段(2014年至今)。知识产权保护和运用服务于中科院在新历史时期的战略定位。2014年,中科院制定《“率先行动”计划暨全面深化改革纲要》,并于2015年对外发布新时期的办院方针“三个面向”“四个率先” ②。“率先行动”成为中科院新时期改革、创新、发展的行动纲领,也是中科院在新时期创造知识产权、运用知识产权和管理知识产权的行动纲领[5]。2014年,中科院还发布《中国科学院促进知识产权转化运用奖励办法(试行)》,对于提高专利的质量、提升知识产权运用效益、提高发明人创新积极性起到重要作用。2020年,中科院发布《中国科学院院属单位知识产权管理办法》 ③,结合中国科学院的实际情况,对知识产权的创造、运用、保护、管理进行了新的规范。该阶段我国的经济、科技、法律都发生了重要变化,在国家层面为中科院的知识产权保护和运用提出了要求,也创造了环境。这些变化包括:经济发展进入了“新常态”,社会主要矛盾发生了转变;科技体制改革不断深入,研发投入力度不断加大,科技进步不断加速;《促进科技成果转化法》和《专利法》都得到修正。

② 面向世界科技前沿,面向国家重大需求,面向国民经济主战场;率先实现科学技术跨越发展,率先建成国家创新人才高地,率先建成国家高水平科技智库,率先建设国际一流科研机构。

③ 院属单位是指中科院直属的研究所(院)、学校、中心、台、站等从事科学技术研究开发、具有独立法人资格的事业单位。

2 主要举措制度规范为中科院的知识产权保护和运用提供了支撑和依据,而具体目标的实现则需要相应的工作举措。

2.1 健全知识产权的管理体系目前,中科院的知识产权管理工作主要由科技促进发展局下的知识产权管理处负责。中科院早期的知识产权工作由计划局负责,1985年就在计划局设立了专利管理处负责全院专利管理工作,并先后成立了15个专利事务所[6]。1999年,中科院所属专利事务所转制为具有法人资格的专利代理机构。2008年,成立中科院知识产权管理委员会,履行对全院知识产权工作的宏观领导职能;并在该委员会下设立中科院知识产权办公室,作为日常办事机构挂靠在计划财务局。

各个院属单位内部的知识产权保护和运用实践也是中科院知识产权管理的重要组成部分。大多数中科院院属单位都设有知识产权管理人员,2019年全院从事知识产权相关工作的人员有2297人。截至2019年,有60家院属单位已经设立知识产权管理机构,有101家院属单位制定了知识产权管理办法。

中科院通过成立专业化机构促进知识产权运用。 2009年,中科院国有资产经营有限责任公司投资成立深圳中科院知识产权投资有限公司,旨在通过知识产权投资运营盘活存量知识产权、推动科技成果转移转化,以及通过知识产权全流程服务支持中科院所属机构形成高价值知识产权。2016年,中科院知识产权运营管理中心揭牌,旨在加强对院属单位知识产权的集中管理和运营。

2.2 建立知识产权人才体系和培养机制中科院针对不同对象建立知识产权专业培训体系。 2008年《中国科学院研究机构知识产权管理暂行办法》专门提出“建立知识产权培训工作体系”。2009年成立中科院知识产权研究与培训中心,主要开展“两个层次,三种形式”的培训;“两个层次”分别面向科研和管理人员、所局级领导干部,“三种形式”包括集中普及型培训、集中提高型培训和普及针对型培训。

中科院还创新性地建立“知识产权专员”制度。该制度成为保障中科院院、所两级知识产权管理,以及健全研究所知识产权管理机制的关键支撑[7]。“知识产权专员”主要在项目立项论证、中期评估、验收结题等环节发挥作用。2007年《进一步加强我院知识产权工作的指导意见》提出通过试点先行逐步建立“知识产权专员”制度;2008年首次开展“知识产权专员”培训和执业资格考试;2009年专门出台《中国科学院知识产权专员执业资格考试管理办法》。截至2019年,中科院共培养了475名院级“知识产权专员”;除院级知识产权专员外,还有所级知识产权专员(2019年数量为1 488名)。

2.3 建立完善的知识产权管理流程规范中科院不断推进全过程知识产权管理,并在知识产权管理标准化方面做出有益探索。 2008年《中国科学院研究机构知识产权管理暂行办法》提出“研究机构应实行科研项目知识产权全过程管理,必要时为科研项目配备知识产权专员,负责科研项目立项、执行、验收和后评估等环节的知识产权跟踪、策划工作”;2012年《中国科学院“十二五”知识产权工作推进计划》提出“规范知识产权工作规程,将知识产权管理融入单位科研、管理和转化工作的全过程”。在中科院的各类知识产权培训过程中,也有意识的渗透知识产权全过程管理的思路。全过程的知识产权管理涉及科研项目的各个阶段,有利于促进高质量知识产权产出和高效益知识产权运用。

中科院是我国科研机构知识产权管理标准化的重要推动者和实践者。作为《科研组织知识产权管理规范》的起草单位之一,中科院积极推动院属单位参与贯标。截至2020年底,有33家院属单位通过了知识产权管理体系的认证。《科研组织知识产权管理规范》是我国知识产权领域的推荐性国家标准,标准的实施有利于为科研机构在知识产权管理实践中提供对标,引导科研机构建立规范的知识产权管理体系。

2.4 其他举措(1)把知识产权与科技成果转化工作紧密结合。 “加强转化”是中科院知识产权工作的指导思想,知识产权的转化运用在中科院的知识产权制度规范中也占据重要地位。中科院从建院初期就注重“院地合作”,积极服务地方发展,而知识产权成果转化是与地方合作的一个重要抓手。新时期,作为实施“率先行动”计划的组成部分,中科院启动科技服务网络计划(简称“STS计划”),而知识产权运营与管理是STS计划的重要内涵之一,STS计划实际上也对知识产权工作提出了新的更高要求[3]。2016年,中科院印发《中国科学院促进科技成果转移转化专项行动实施方案》,专门提出“建立以知识产权为核心的科技成果管理体系”,并设立“中国科学院成果转化与知识产权运营基金”;同年,中科院与科学技术部共同印发《中国科学院关于新时期加快促进科技成果转移转化指导意见》,明确了在科技成果转化过程中的简政放权,其中也突出了知识产权的角色作用。近年来,中科院为促进知识产权转化运用,组织了多次专利拍卖活动——早在2010年中科院计算技术研究所就举办了首次专利拍卖会;2016年中科院知识产权运营管理中心成立后又多次举办大规模专利拍卖活动。知识产权制度的核心是对智力成果的保护,但其根源还是促进成果的应用,因此把知识产权与成果转化工作结合有利于更好地发挥知识产权制度和知识产权自身作用。

(2)完善知识产权激励奖励制度。 《关于进一步加强我院知识产权工作的指导意见》从多个方面提出了优化和完善知识产权创造和运用的激励机制,包括改革知识产权创造的激励办法、落实知识产权收益分配政策、优化研究所评估评价体系等,旨在更好地调动各方积极性,创造更多的知识产权,加快知识产权转移转化。

(3)完善知识产权信息管理体系。中科院把知识产权管理与科技管理结合,建立以知识产权为核心的科技成果管理体系;同时,利用ARP(中科院资源规划)系统,建立覆盖全院的知识产权管理信息系统。依托国家科学图书馆,建立“中国科学院知识产权网”(casip.ac.cn),提供知识产权数据检索和分析、国内外知识产权动态信息等。还建立“中国科学院科技产业网”(castt.ac.cn),进行专利推荐和供需对接,促进知识产权转化运用。

3 模式特征 3.1 紧跟时代发展和机构定位中科院是国家的战略科技力量和国家创新力的重要源泉,因此其定位必须考虑到服务公共利益和社会经济的发展。基于这样的前提,中科院的自身定位、办院方针、机构设置、研究重点都具有浓厚的时代背景。相应的,中科院的知识产权工作也紧紧围绕时代发展的需求和自身的机构定位开展,“紧密联系并全力服务于中科院的战略环境、战略方针和战略目标” [8]。当前,在我国积极推动创新驱动发展,以及努力实现高质量发展的背景下,知识产权保护和知识产权转化运用是中科院知识产权工作的重点任务。

3.2 院所两级相协同发力中科院院主管部门和院属单位④两级机构通过协同过程实现知识产权保护与运用。院主管部门层面负责制定全院知识产权战略规划与工作计划,以及知识产权工作的指导、协调、组织和管理。院属单位负责本单位的知识产权策划和管理,建立健全内部知识产权保护制度(包括技术秘密制度)和工作体系,(除特殊情况外)享有承担国家、中科院项目产出的知识产权,推动本单位知识产权的运用和转化实施,并向中科院提交年度报告。为防止“知识产权沉睡”,促进知识产权运用,2020年《中国科学院院属单位知识产权管理办法》专门规定“院属单位获得授权3年以上无正当理由未转化实施的专利由院主管部门指定相关机构开展评估与运营”,形成院、所两级之间的互动。

④ 中科院的院属单位以研究所为主,因此实践中一般把中科院院级层面和院属单位层面的知识产权工作称作“院所两级”知识产权工作。

3.3 “制度-机构-人才”要素融合中科院通过制度规范、机构建设、人才培养打造了多要素融合的知识产权工作体系。制度规范是知识产权保护和运用的成文依据,为院、所两级机构如何开展知识产权工作提供了指引。机构建设是知识产权保护和运用的责任主体,专业化的知识产权管理机构保障了知识产权保护和运用工作的精准化开展。人才培养有助于实现知识产权保护和运用工作过程中人的主动性,提高支撑人员的业务能力、科研人员的知识产权意识和领导干部的知识产权战略决策意识。中科院通过打造“制度-机构-人才”各要素融合的知识产权体系,进一步把全过程知识产权管理嵌套进该体系中,形成知识产权保护和运用的闭环。

3.4 与科技成果转化协同推进中科院的大多数院属科研单位的研究领域都不是完全的基础研究,亦即具有应用型研究的内容,体现出比较明显的“巴斯德象限”特征[9]。这也意味着中科院的科研产出具有通过商业化渠道进入市场的潜力,甚至一些科研项目在立项之初就以商业化为导向。在这样的情况下,知识产权产出成为从研发投入到经济社会效益链条中的一个环节。必须把对知识产权产出的保护和运用与科技成果转化工作紧密结合到一起,才能更好地实现机构目标。中科院开展的“院地合作”工作、STS计划和“促进科技成果转移转化专项行动”都是在这方面作出的探索与尝试。

4 成效、问题和建议中科院作为国家战略科技力量,在知识产权工作方面做出了非常有益的探索,并取得不错的成绩,起到了重要的引领和示范作用。当然,也还存在一定问题[5, 6],需进一步“将知识产权意识、知识产权保护贯穿在科技创新的全过程” [10]。

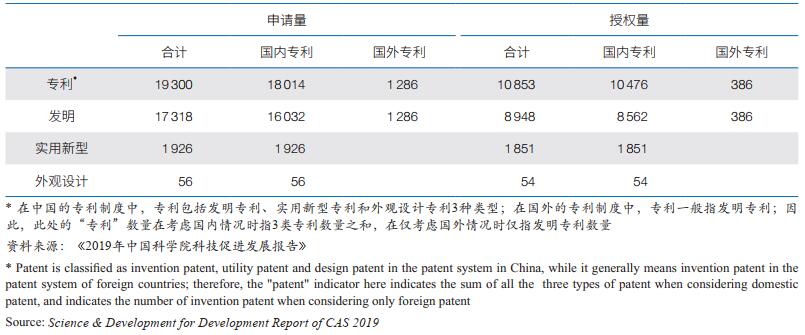

4.1 中科院知识产权保护与运用的主要成效(1)在申请注册方面。 2019年,中科院共申请专利19 300件,获得专利授权10 853件,并且主要为发明专利;申请国际专利1 286件,其中1 237件为P C T(《专利合作条约》)专利(表 1)。截至2019年底,中科院共有有效专利62 206件,其中发明专利52 291件,实用新型专利7 977件,外观设计专利321件,国际专利1 617件。从具体研究单位来看,100余家院属单位中有52家的专利申请量超过100件,数量较多的有中科院大连化学物理研究所、中科院深圳先进技术研究院、中科院长春光学精密机械与物理研究所等。

(2)在转化运用方面。中科院的知识产权转化运用已经达到一定规模,这是其国家战略科技力量面向国民经济主战场开展工作的重要体现。根据中国科技评估与成果管理研究会等[11]对1 957家科研院所开展的调查,以转让、许可、作价入股方式转化的成果合同额前100名中有46家为中科院所属机构,前50名中有30家为中科院所属机构。2019年中科院通过转让、许可、作价入股3种方式共计实现合同金额50.69亿元,其中转化18.32亿元、许可13.39亿元、作价入股19.29亿元,对应的知识产权数量分别为736件、334件和576件;知识产权转化收入较高的院属单位主要有中科院深圳先进技术研究院、中科院上海药物研究所、中科院半导体研究所等。

4.2 中科院知识产权保护与运用存在的问题中科院的知识产权工作不同于一般企业,在探索和创新过程中会受到一些固有条件的约束。基于其国立科研机构的属性地位,中科院的科研项目承担、科研人员管理、科研成果管理等都不同于市场化运作的企业。从科研机构的一般意义来看,科研人员在知识产权保护和运用的能力方面存在不足;从国家战略科技力量的角色来看,部分知识产权成果的诞生带有天然的国家使命,与市场导向的知识产权保护和运用存在一定程度的冲突。

具体来看,在知识产权管理、知识产权质量和知识产权效益等方面还需要进一步优化完善。经过多年的努力,中科院体系对于知识产权的重要性已经形成广泛共识,对于知识产权“是什么”形成了一般认识,但是对于“怎么布局”“怎么管理”“怎么使用”的问题还待进一步解决。①知识产权管理方面,虽然在院级层面建立了培训体系和专门制度,但是在研究所层面仍存在专业化人才队伍不足或缺失问题。院属单位的知识产权运营管理部门全职人员数量有限,设立知识产权管理部门的院属单位数量不足1/2,尤其缺少能够对知识产权的质量、价值、风险进行评估和鉴别的专业人员或团队,难以满足全院多学科、多领域科技成果管理、转化的差异化需求。②知识产权质量和知识产权运用效益方面,存在专利质量不高、发明专利维持时间较短的问题,并且专利质量问题是制约运用效益的重要因素。中科院的有效专利维持时间主要集中在第3—7年,专利维持时间分布相对集中于较短年限;失效专利的平均寿命大约为7.8年,多数已失效发明专利是因为权利人未及时缴纳年费所致。从实践来看,2020年12月30日中科院参与组织的专利拍卖会上有15件专利成交,但是平均每件发明专利成交价格仅为3.22万元;尽管拍卖这一创新举措起到了激活专利价值的作用,但是较低的平均交易价格则揭示了专利质量不高的事实。

4.3 中科院案例对于国家战略科技力量知识产权工作的启示(1)知识产权保护与运用要服务于国家战略科技力量的总体战略和制度安排,同时也要进行专门的战略设计和制度安排。国家战略科技力量肩负国家使命,而这样的国家使命贯穿在其研发活动开展和日常运行的过程中,知识产权工作应当符合国家战略科技力量的自身定位。同时,不同的国家战略科技力量有不同的专注领域,而不同领域的知识产权也呈现不同的特征,这就对差异化的知识产权保护和运用策略提出了要求。总体来看,知识产权保护和运用需要从全局出发,既要服从总的机构发展方向,又要有符合知识产权特性的专门制度作为引领。

(2)让专业的机构和人员负责专业的工作,通过专项活动实现知识产权保护和运用。 2019年中科院的知识产权使用费支出达到27 293.2万元。鉴于知识产权工作的复杂性和专业性,应由专门的管理机构和专职人员负责,知识产权工作应当由行政管理转向专业化服务。国家战略科技力量应通过引进高水平专业人才或者通过培训选拔培养内部专业人才,打造知识产权职业团队。建立激励和约束机制,促进知识产权保护和运用工作的开展。

(3)综合运用多种举措、多种模式拓展的知识产权运用途径。拥有知识产权不是最终目的,而是通过知识产权的高效利用来创造和获取价值。国家战略科技力量要综合运用多种举措、多种模式推动知识产权运用。比如,借鉴中科院的“院地合作”和STS计划,广泛开展对外合作,促进高质量的知识产权产出和高效益的知识产权运用;建立内部信息管理平台和专门的知识产权平台支撑相关工作的开展;在知识产权转化运用方面,综合运用拍卖、在线交易平台等渠道,以及转让、许可、作价入股等多种模式。

(4)探索建立科学、规范的知识产权管理流程,护航知识产权保护和运用。国家推荐标准《科研组织知识产权管理规范》为包括科研机构在内的国家战略科技力量开展知识产权保护和运用工作提供了对标模板,使知识产权管理活动实现规范化、程序化和科学化。可以借鉴《科研组织知识产权管理规范》,把知识产权工作落到国家战略科技力量的日常经营管理工作中,引导国家战略科技力量建立规范的现代化知识产权管理体系,实现知识产权全过程管理,提升知识产权质量和效益。

(5)国家战略科技力量的知识产权保护和运用工作也要注意一些普遍性问题。包括:提高知识产权质量,注重知识产权布局,防控知识产权风险,以及完善与知识产权相关的评价体系。

| [1] |

习近平. 全面加强知识产权保护工作激发创新活力推动构建新发展格局. (2021-01-31)[2021-02-02]. http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-01/31/c_1127044345.htm?appid=775128.

|

| [2] |

新华社评论员. 强化国家战略科技力量——学习贯彻中央经济工作会议. (2020-12-23)[2021-02-02]. http://www.xinhuanet.com/politics/2020-12/23/c_1126897148.htm.

|

| [3] |

中国科学院. 中科院党组召开理论学习中心组学习会: 深入学习贯彻中央政治局第二十五次集体学习会精神并组织党章专题学习. (2021-01-10)[2021-02-02]. https://www.cas.cn/yw/202101/t20210110_4774075.shtml.

|

| [4] |

中国工程物理研究院. 发挥骨干引领作用推动创新体系建设——中科院知识创新工程在我国科技体制改革中的地位和作用. 中国科学院院刊, 2012, 27(5): 636-638. |

| [5] |

严庆. 实施"率先行动计划"建设科技服务网络——关于中国科学院知识产权工作的思考. 中国科学院院刊, 2014, 29(5): 532-536. |

| [6] |

中国科学院知识产权战略研究组. 关于加强我院知识产权工作的思考. 中国科学院院刊, 2007, 22(3): 178-186. |

| [7] |

肖尤丹. 中国科学院知识产权专员制度评析. 科技促进发展, 2012, (7): 42-48. |

| [8] |

刘海波, 李黎明. 面向"创新2020"的知识产权战略布局的分析与建议. 中国科学院院刊, 2013, 28(4): 442-449. |

| [9] |

G E斯托克斯. 基础科学与技术创新: 巴斯德象限. 周春彦, 谷春立, 译. 北京: 科学出版社, 1999.

|

| [10] |

中共中国科学院党组. 保护知识产权就是保护创新. (2021-02-01)[2021-02-02] http://www.qstheory.cn/dukan/qs/2021-02/01/c_1127044259.htm.

|

| [11] |

中国科技评估与成果管理研究会, 国家科技评估中心, 中国科学技术信息研究所. 中国科技成果转化年度报告2019. 北京: 科学技术文献出版社, 2020: 302-306.

|