2. 中国科学技术信息研究所 北京 100038;

3. 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2. Institute of Scientific and Technical Information of China, Beijing 100038, China;

3. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2020年7月30日召开的中央政治局会议指出:“当前经济形势仍然复杂严峻,不稳定性不确定性较大,我们遇到的很多问题是中长期的,必须从持久战的角度加以认识,加快形成以国内大循环为主体,国内国际双循环相互促进的新发展格局”。2020年10月召开的十九届五中全会明确指出:“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”。

结合党中央近期系列文件精神,可以认为科技创新在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局(以下简称“双循环”)中居于核心地位。自2018年中美经贸摩擦以来,美国无理打压中国高科技企业。一方面,我国科技创新的基础还不牢,自主创新特别是原创力还不强,关键领域核心技术受制于人的格局没有从根本上改变。另一方面,美国在经贸摩擦中频频利用其科技优势对我国进行科技封锁,导致“卡脖子”问题凸显。

习近平总书记指出:“只有把核心技术掌握在自己手中,才能真正掌握竞争和发展的主动权,才能从根本上保障国家经济安全、国防安全和其他安全。”[1]与此同时,在经济全球化深入发展的大背景下,创新资源在世界范围内加快流动,各国经济、科技联系更加紧密,任何一个国家都不可能孤立依靠自己的力量解决所有创新难题。2013年9月30日,在中共中央政治局第九次集体学习时习近平总书记指出:“要深化国际交流合作,充分利用全球创新资源,在更高起点上推进自主创新,并同国际科技界携手努力,为应对全球共同挑战作出应有贡献。”

可见,要实现科技创新对经济“双循环”新发展格局的推动作用,就首先要实现科技创新“双循环”。即,在开放、共享的国际大环境中,既将关键核心技术掌握在自己手中,同时又融入全球科技创新的整体格局,进而将科技创新“双循环”作为经济“双循环”的内生动力,通过科技创新“双循环”的实现推进经济“双循环”新发展格局形成的进程。但科技创新“双循环”的一些基本概念,如内涵、限制条件,以及实现的机理和路径等,目前还不是十分明晰。这一系列问题如果得不到解决,不仅会影响科技创新本身的发展,还会在根本上影响经济“双循环”的实现。基于此,本文将系统地回答科技创新“双循环”的基本问题,并在钱学森技术科学思想的指导下,提出构建科技创新“双循环”的战略构想,为科技创新“双循环”的实现提供理论支撑和决策参考。

1 科技创新“双循环”的内涵 1.1 科技创新“双循环”的时代背景科技创新“双循环”的提出与当前国际国内形势密切相关。①近年来美国商务部频频发布出口管制“实体清单”,制裁中国的企业与科研机构。除华为公司首当其冲之外,美国商务部的触角已经扩大到我国的高等学校。例如,哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学、西北工业大学、北京理工大学、南京航空航天大学、北京航空航天大学等高校已被列入制裁名单范围;哈尔滨工业大学、哈尔滨工程大学等高校已被禁止使用MATLAB软件。②多年来中美经贸摩擦的核心其实是高科技竞争。美国多次禁止高技术产品出口到中国,意图造成实际上的“高科技脱钩”。③改革开放以来,中国科技事业发展实现了历史性、整体性、格局性重大变化;从科技投入和产出两方面来看,中国已跻身世界科技大国之列,初步具备打破美国科技封锁的潜力与条件。

1.2 科技创新“双循环”的基本内容按照经济“双循环”的基本逻辑,可将科技创新“双循环”基本内容归纳为以下3个方面。

(1)国内大循环建设为主体。在做好基础研究的基础上,实现“从0到1”的重大突破,形成具有自主知识产权的关键核心技术。通过多元主体融通创新,打通科技创新的全过程链条,掌握产业发展主导权,进而为科学发展提供更完善的研究支持和更具有挑战性的研究话题,实现本土化的知识生产、流动、扩散、应用、再生产。

(2)国内国际双循环相互促进。学习和利用全世界范围内一切优秀的基础科学研究成果、重大原创性科技发明、颠覆性科技产品,通过研发合作、技术许可、企业并购等形式将外部知识资源引入国内大循环。通过本土化知识和外部知识的融会贯通、汇聚交叉,提升科技创新的水平,更好地适应全球化市场的需求。

(3)积极融入国际大循环。“自主创新”“科技自立自强”从来不等同于自我封闭,而是要实施更加开放包容、互惠共享的国际科技合作战略。在学习发达国家先进科学技术成果的同时,自然而然会成为被学习和研究的对象,融入国际大循环。作为负责任的发展中大国,我国也应通过科技成果的产出和推广应用,缩小发展中国家与发达国家间的科技鸿沟,提升全球科技整体发展水平。

1.3 科技创新“双循环”的关键难点按照科技创新“双循环”的基本内容,从我国目前的现实国情来看,存在着3个需要重点突破的关键难点。

(1)国内大循环中,基础科学研究的源头作用尚未得到有效发挥。基础科学研究作为创新的源头,在科技创新中起着源头活水的作用。但源头活水自由流动到工程技术段,浇灌出累累的科技创新硕果的前提是,中间的各个“涵洞”“闸门”需要畅通。习近平总书记在2020年10月16日中共中央政治局第二十四次集体学习时强调的“要提高量子科技理论研究成果向实用化、工程化转化的速度和效率”,所蕴含的就是对基础科学成果尽快转化为原始创新的殷切希望。

(2)国内国际双循环中,“卡脖子”问题直接影响我国科技创新全局。在基础科学领域,我们大量学习、引用国外经典文献,产出了数量上世界第一的科学论文,质量也在逐年升高。可是对于“从0到1”原始创新和“卡脖子”问题的解决,成效不够明显。在工程技术领域,多年来我国局限于对国外先进产品进行引进、改造,但始终无法产生原理性突破和质的飞跃,只能跟在国际前沿后边走,处于“跟跑”位置,处处被动、无法掌握竞争先机。

(3)在国际大循环中,对全球科技创新的整体贡献仍显不足。我国虽然已经产出了高铁、5G网络、电子支付等具备国际竞争力的产品和服务,但对全球科技创新的整体贡献仍显不足,缺乏更多类似吴仲华的“叶轮机械三元流动通用理论”、屠呦呦的“从中医药古典文献中获取灵感,先驱性地发现青蒿素,开创疟疾治疗新方法”等重大科技成果。要提升我国科技创新的整体影响力,还需要从重大科学发现、重大科技发明、原创型重要专利等节点发力,为全球科技创新提供更多高质量成果。

2 基于技术科学的科技创新“双循环”实现路径从本文1.3节的分析可以看出,目前科技创新存在的3个难点,可以根据笔者之前的研究[2],基于钱学森技术科学思想[3]来提供解决方案。基础科学不能直接作用于技术创新,停留在工程技术本身又很难获得原始创新,唯有技术科学才具有丰富的创新功能,对科技创新“双循环”的形成具有关键核心作用。技术科学的创新功能,具体来说可以概括为原始创新功能、二次创新功能和潜在创新功能3个方面[2]。此功能定位,可为科技创新“双循环”的构建提供坚实的理论基础和操作指南。

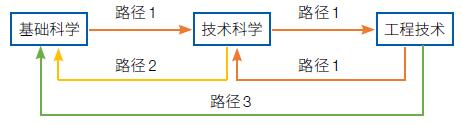

2.1 科技创新的国内大循环依据技术科学的3个创新功能提出以技术科学为核心建构的科技创新国内大循环思路(图 1)。如图 1所示,国内大循环由3条路径构成。

|

| 图 1 科技创新国内大循环建构思路 Figure 1 Idea of constructing domestic big cycle of scientific and technological innovation |

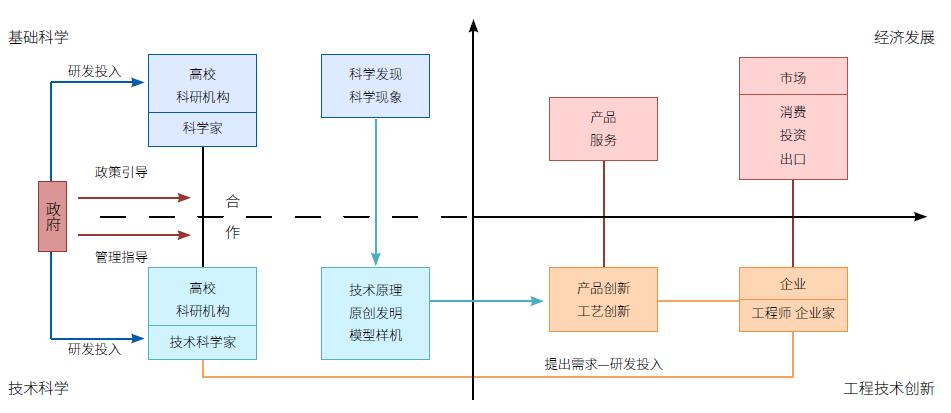

(1)国内大循环路径1——“基础科学—技术科学—工程技术”和“工程技术—技术科学”,表达的是技术科学的原始创新过程。分为2个部分:①经由“基础科学—技术科学—工程技术”的路径实现科学技术知识的本土化流动,将关键核心技术掌握在自己手里;②“工程技术—技术科学”,即从工程技术中凝练问题引发技术科学研究,进而实现工程技术创新。国内大循环路径1充分展示了技术科学的原始创新功能,即理论导向的应用研究和应用导向的基础研究相结合的原创发明与原始创新。为更清晰地阐述国内大循环路径1,将其内部知识活动和主体活动进行深入刻画绘制成图 2。图 2展示了2个部分知识活动和主体活动的各个主要环节与整体链条:①从纯基础科学出发,将科学原理和科学发现转化为新的技术原理,制作出样机、模型或者提出原创性发明方案,最后转化为企业所需要的产品创新或者工艺创新。②从企业和市场的需求出发,开展以应用为导向的技术基础研究,改变原有的从基础研究段发起的创新路径,面向企业和市场的需求开展知识创新。这一段路径的主要特点是增加了应用导向的基础研究的知识供给链条,补充了原有线性模型的不足。国内大循环路径1与习近平总书记在科学家座谈会上的讲话中提出的“基础研究一方面要遵循科学发现自身规律,以探索世界奥秘的好奇心来驱动,鼓励自由探索和充分的交流辩论;另一方面要通过重大科技问题带动,在重大应用研究中抽象出理论问题,进而探索科学规律,使基础研究和应用研究相互促进。”[4]在本质上是完全一致的,是对习近平总书记讲话精神的准确、深入阐释。

|

| 图 2 以技术科学为核心的国内大循环主体活动图 Figure 2 Activity chart of main body of domestic big cycle with technology science as core |

(2)国内大循环路径2——“技术科学—基础科学”,表达的是技术科学反哺基础科学的过程。钱学森[3]早就前瞻性地指出:技术科学研究的成果再加以分析,再加以提高就有可能成为自然科学的一部分。这里的一个明显例子就是工程控制论。工程控制论的内容就是从自动控制实践总结出来的,在自然界里,则演变为生物控制论。控制论作为一门技术科学,能够深刻地推动生物学这门基础科学学科的发展,也充分体现了技术科学对基础科学的反哺功能。

(3)国内大循环路径3——“工程技术—基础科学”,表达的是工程技术对基础科学发展的推动作用。历史上,在天文学领域望远镜、引力探测装置的出现催生了更多的新天文现象的发现,加速了天文学的进展。在原子物理领域,电子对撞机等大科学装置使得人类对微观世界认识更加深刻。医学领域,医疗设备的不断升级加深了人类对生命的认识,基础医学的进步由此不断产生。图 1描述的3条路径,阐释了科技创新国内大循环的总体建构思路:从基础科学端和工程技术端两端发力,在技术科学这一关键环节形成新的技术原理、模型、样机、原创发明等成果形式,最终实现工程技术创新这一终极目标。同时,技术科学与工程技术的发展都能够反过来推动基础科学的发展,由此形成新一轮循环的动力源。上述路径如果由我国自主完成,通过专利申请、技术秘密、产业对接等产学研协作活动,就能够将关键核心技术掌握在自己手中。此外,利用各种天然存在的反馈关系(图 2),持续推动基础科学的发展,并通过市场需求导向的加强,使得科技创新的国内大循环能够源源不断运行下去。

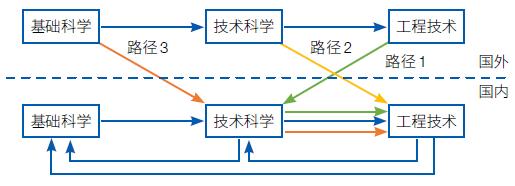

2.2 科技创新的国内国际双循环图 1和2是从国内大循环的角度阐述“基础科学—技术科学—工程技术”这一创新链条。将视野拓展至国际视角,可根据技术科学的二次创新功能,绘制出科技创新国内国际双循环建构思路,这里同样包含3条路径(图 3)。

|

| 图 3 科技创新国内国际双循环建构思路 Figure 3 Idea of constructing domestic and international double cycles of scientific and technological innovation |

(1)国内国际双循环路径1——“国外工程技术—国内技术科学—国内工程技术”,提供了基于技术科学的二次创新功能对国外先进工程技术学习消化吸收再创新的新思路。以往对国外先进技术的学习经常陷入“引进—落后—再引进—再落后”的循环,这多数是因为对国外先进技术的技术原理没有搞清楚,所以无法在其基础上进行深入改进和再创新。未来应在技术科学的层次上,要弄清国外先进技术的技术原理,争取在技术原理上进行升级,从而在新的技术轨道上提升我国工程技术创新水平。

(2)国内国际双循环路径2——“国外技术科学—国内工程技术”,提供了基于国外技术科学成果推动我国工程技术创新水平的新思路。以马可尼的无线通信技术为例,最初是在意大利和英国做出的,但最终在美国成为现实。再如青霉素,其基础科学和技术科学的成果源自英国,最终也是由美国的制药企业实现产业化生产。虽然技术科学的成果会被专利等知识产权形式保护,但由于其处于萌芽期,专利丛林尚未形成,为我们提供了可观的、可加以利用的空间和时间。作为反面例证,我国吴仲华和屠呦呦的技术科学成果由于当时缺乏专利保护,已经被国外无偿使用多年。

(3)国内国际双循环路径3——“国外基础科学—国内技术科学—国内工程技术”,提供了全方位利用国外基础科学成果以从源头提升我国工程技术创新水平的新思路[5]。由于基础科学具备公开和共享的天然特征,学习和利用的障碍不大。例如,爱因斯坦在1916年提出的受激辐射理论,于1958年被汤斯和肖洛转化为技术科学成果,又在1960年指导梅曼成功地制造出红宝石激光器,成为基础科学成果转化为工程技术的典范。在国外同行工作的启示下,我国科技工作者在1961年就做出了自己的第一台激光器,充分展现出基础科学成果的广泛而又无差别的源头作用。

2.3 融入科技创新国际大循环将图 3中国内与国外的位置做一调换形成图 4,就能够将知识的流动方向做一逆转,展现我国积极融入科技创新国际大循环的可行性与可能性。这意味着在充分利用国内、国外2种资源的同时,我国先进的科技成果也被视为资源进而成为国外主体创新活动的知识基础。这既能体现我国对全球科技创新的贡献,也是我国深度参与国际大循环的必然结果。

|

| 图 4 科技创新融入国际大循环建构思路 Figure 4 Idea of integrating scientific and technological innovation into international big cycle |

为推动科技创新“双循环”的建构思路框架能够落地实施,结合我国的现实国情,提出3点对策建议。

(1)重视技术科学在科技创新“双循环”中的作用。①要加强对技术科学思想的宣传,明确技术科学对原始创新、消化吸收再创新的重要作用,提高科学界、政府、企业界等相关人员对技术科学思想内涵的认识;②加大技术科学思想对科技创新的理论研究和实践总结,深化有关发展技术科学的政策、技术科学的组织与管理的特殊性认识;③廓清基础科学与技术科学的区别与联系,明确技术科学思想缺位对科技创新带来的危害;④将重视程度落实到文件层次,基于技术科学思想进一步贯彻实施《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》《加强“从0到1”基础研究工作方案》等系列文件精神。

(2)加强技术科学专门政策与组织建设的力度。要从宏观管理层面为科技创新“双循环”建设的指引和管理服务,确保以技术科学为核心的科技创新知识供应链的畅通,以及创新主体行为的积极性、规范性、协同性。①在“十四五”国家科技创新规划等指导文件中重新确立技术科学之于建设科技强国的重要地位,以及在国家科学技术发展、提升自主创新能力中的战略地位;②在国家自然科学基金、国家重点研发计划等科技项目中明确列出支持技术科学研究的指导原则和课题指南,从经费投入上加大对技术科学研究的支持力度;③集合科学技术部基础研究司、高新技术司和教育部科学技术与信息化司、高等教育司等相关部门的优势资源,加强对技术科学发展的指导与管理。

(3)以技术科学家为桥梁推动多元主体的融通创新。配合知识创新供应链的运行,应构建以技术科学家(与科学家、工程师对应)培养和使用为中心的科技创新行为主体协同机制。①以技术科学家的培养和使用为抓手,带动科学家和发明家乃至企业家协同合作;②要推动科学家、发明家、企业家等行为主体的协同创新,发现和鼓励“科学家-发明家-企业家”风格集于一身的帅才型科技创新领军人物的出现;③积极促进企业建立自己的创新研究院,招揽高层次人才,给予优厚待遇甚至股权;④依托科学技术部正在积极建设的“国家技术创新中心”,担负起支持技术科学发展的责任,深入地开展综合类和区域类技术科学研究。

4 结论与展望回顾历史,钱学森技术科学思想在《1956—1967年科学技术发展远景规划》中曾经得到了充分体现,并在“两弹一星”工程中取得了巨大成功,被张劲夫同志称为“技术科学的强国之道”[6]。在以基础科学为源头的创新链条中,技术科学作为桥梁和中介,使得基础研究成果(基础科学)能够最终转化为原始创新成果(工程技术),科技创新的全链条由此得以贯通。以此为主要逻辑,辅之以技术科学为核心的对国外先进科技成果的学习吸收,构成了我国科技创新“双循环”的总体框架。可以看到,时至今日技术科学思想仍然具备极强的理论价值和现实意义[7],能够为我国科技创新“双循环”格局的建设提供本土化的思想支撑。

当然,本文所提供科技创新“双循环”的建构思路还是一种宏观的理论思路,虽配合思路框架提供了相应的对策建议,仍需在实践中不断具体化,摸索提炼出可操作、可执行的政策手段,以保障我国科技创新“双循环”的顺畅运行,最终为经济“双循环”格局的建立奠定坚实的基础。

| [1] |

中共中央文献研究室. 习近平关于科技创新论述摘编. 北京: 中央文献出版社, 2016.

|

| [2] |

杨中楷, 梁永霞, 刘则渊. 重视技术科学在科技创新供给侧改革中的作用. 中国科学院院刊, 2020, 35(5): 629-636. |

| [3] |

钱学森. 论技术科学. 科学通报, 1957, 8(3): 97-104. |

| [4] |

新华社. 习近平: 在科学家座谈会上的讲话. (2020-09-11). http://www.xinhuanet.com/politics/2020-09/11/c_1126483997.htm.

|

| [5] |

万钢. 基础研究是科技创新之源. 中国软科学, 2008, (3): 1-3. |

| [6] |

姜玉平. 钱学森与技术科学. 上海: 上海人民出版社, 2015. |

| [7] |

郑哲敏. 从钱学森的技术科学思想谈起. 学习时报, 2017-12-27(5).

|