2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Policy Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2020年4月1日, 习近平总书记在浙江考察时指出, 要抓住产业数字化、数字产业化赋予的机遇, 加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设, 抓紧布局数字经济、生命健康、新材料等战略性新兴产业、未来产业, 大力推进科技创新, 着力壮大新增长点、形成发展新动能。同年10月14日, 习近平总书记在深圳经济特区建立40周年庆祝大会上提出, "要围绕产业链部署创新链、围绕创新链布局产业链, 前瞻布局战略性新兴产业, 培育发展未来产业, 发展数字经济"。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年愿景目标纲要》中也已明确提出要"前瞻谋划未来产业"。可见, 推动未来产业发展是建设现代产业体系、培育发展新动能、促进经济高质量发展的重要举措, 是面对新型国际关系、把握产业发展主动权的战略举措, 也是谋求"十四五"时期竞争新优势的关键所在。

1 未来产业的概念与特征未来产业是以满足未来人类和社会发展新需求为目标,以新兴技术创新为驱动力,旨在扩展人类认识空间、提升人类自身能力、推动社会可持续发展的产业。作为面向未来的新兴产业,未来产业在孵化自身细分产业的同时,还能为传统产业和战略性新兴产业提供新机遇,赋予新动能。然而,目前对未来产业的界定标准,仍未达成共识。有研究认为应该从技术、需求、收入弹性和关联效应等维度来判断[1],也有研究认为快速迭代、跨界融合、高度集成、生态演化是未来产业的重要界定标准。总体来看,未来产业和战略性新兴产业息息相关,都是重大科技创新产业化后形成的、代表未来科技和产业发展新方向、对经济社会具有支撑带动和引领作用的前瞻性新兴产业。相比于具有相对明确的产业形态、产业边界、发展模式的战略性新兴产业,未来产业是基于未来技术突破和场景应用而培育的新兴产业,具有较强的前瞻性和不确定性,需要各类产业新技术、新要素、新主体的联合推动。

总结来看,未来产业主要有4个特点:①“诞生”于新科技突破带来的应用。未来产业所依托的技术来源于颠覆性技术[2]或是持续性技术群的突破,其中前者通过改变已有技术范式并替代主流技术,形成新产品或服务[3];后者则通过增量技术的改善,优化已有产品或是服务。新一代信息技术、基因技术、人工智能、未来网络、氢能与储能技术、新材料技术的跨界融合催生了未来产业。②不断拓展人类生存和发展新边界。未来产业的发展将有助于我们更好的认识深海、深空、深地、深蓝的实体空间,以及5G、大数据、人工智能技术构建的数字空间。③不断满足人类和社会发展的新需求。未来产业的发展将会突破“需求引导新技术”的局限,开启“技术引致新需求”的双向通道,成为下一步创新动能的新增量[4]。④创造新型载体。如,通过引入新要素、开发新设计、加工新材料、创造新工艺等,突破传统产业形态,创造新型载体。

2 全球未来产业发展态势与主要国家和地区的产业布局 2.1 全球未来产业发展态势量子信息、生物技术、高端制造等领域将会成为未来产业的重点[4, 5]。

信息技术领域。未来网络技术、光电子技术、人工智能等产业会对经济、军事和生活等产生全面影响。例如,量子计算将在加速新药研发、加速破解加密算法、加速人工智能及金融发展方面释放巨大算力,量子通信在军事国防、国家政务、金融、云服务、电力等方面释放应用潜力,在自身孕育未来产业的同时,推动其他相关产业的发展[6]。

生物科技领域。基因编辑、合成生物学、生物制造、脑机接口、可穿戴设备等将带动未来产业的蓬勃发展。例如,合成生物技术和基因编辑技术的迅速突破,使得合成生命可能成为我国实现颠覆性创新的领域之一[7],进而带动相关产业发展。中国科学院2012年启动的战略性先导科技专项(B类)“脑功能联结图谱”项目,不断推动脑科学的发展、脑疾病的防治、人工智能的开拓,为产业转化提供支撑。

高端制造领域。随着面向深海空天极限环境的探测和资源开发利用技术的进一步突破,可能孵化出可回收火箭、商业空间站、全球低轨通信导航传感网络等未来产业。

2.2 主要国家和地区的未来产业布局近年来,美国、欧盟、日本、韩国等国家和地区都把未来产业发展摆在十分突出的位置,密集出台重大规划政策,不断谋划布局其未来产业发展,并从研发投入、市场培育、法律制度方面给予大力支持,努力抢占未来发展先机。

美国白宫科技政策办公室(OSTP)于2019年发布的《美国将主导未来产业》,涉及人工智能、先进制造、量子信息和5G四大方向的未来产业[8]。2021年,美国总统科技顾问委员会(PCAST)发布《未来产业研究所:美国科学与技术领导力的新模式》,为实施未来产业发展战略设计新型创新主体,以促进从基础、应用研究到新技术产业化的创新链全流程整合,推进交叉领域创新,提高创新效率[9]。

欧盟委员会于2019年发布的《加强面向未来欧盟产业战略价值链报告》,计划提高欧洲在互联且清洁的自动驾驶汽车、氢技术及其系统、智能健康、工业互联网、低碳产业和网络安全等六大战略性未来产业的全球竞争力和领导力[10]。

日本也在加紧布局未来产业。2016年,安倍内阁确定了28.1万亿日元规模的《实现面向未来的投资的经济对策》方案,明确提及第四次产业革命、物联网(IoT)商务、知识产权战略等概念,强调要充实人工智能、新材料、宇宙航空、能源等产业的基础性研究,展现了日本着力革新产业技术与能力,提高国家核心竞争力的决心和举措。

韩国在2019年2月颁布了《投入20万亿韩元研发资金的政府研发中长期投资战略》,提出了以技术为中心的主力产业、未来和新产业、公共和基础设施、生活质量四大投资领域和一个以政策为中心的优化创新环境投资领域。文在寅就任韩国总统以来,根据韩国技术及市场特点将重点科研领域细化为基础科学、核心技术、基础技术,并注重加强融合技术及相关法规制度建设,力求进一步扩大韩国未来发展动力技术和产业发展[11]。

从战略规划中可以发现,美国、欧盟、日本、韩国等主要国家和地区对未来产业的发展方向、重要性、发展路径判断都较为一致。加快人工智能、量子信息、未来网络、生命健康等未来产业的发展已成为共识,发展路径上都采取了产业链视角“补短板”和创新链视角“建长板”相结合的模式。

3 我国未来产业的发展现状、机遇与挑战 3.1 我国未来产业的现状分析当前,我国经济发展正处于新旧动能转换的时期,经济发展开始由高速增长阶段转向高质量发展阶段,因此需要科技创新和产业高端化来提升经济发展质量。未来产业可以通过创造新增量、带动新就业、挖掘新潜力来缓解全球经济发展下行压力,从而成为新一轮经济发展的新引擎。

我国也已开展未来产业的布局。从国家发展改革委、工业和信息化部等部门规划的重点发展产业来看,未来产业布局主要集中于人工智能、高端装备制造、增材制造、物联网、大数据、云计算、新能源汽车、医药工业、智能机器人等领域。从地方发展规划来看,北京、深圳、广州等城市已明确提出要布局未来产业,量子信息、人工智能、生物医药、半导体等成为重点关注方向。例如,北京“十四五”时期将前瞻布局量子信息、人工智能、工业互联网、卫星互联网、机器人等未来产业。深圳市财政于2014—2020年,连续7年每年安排10亿元用于设立深圳市未来产业发展专项资金,支持产业核心技术攻关、创新能力提升、产业链关键环节培育和引进、重点企业发展、产业化项目建设等。广州市采用引导基金投资、直接股权投资、补助和补贴等方式,支持新一代信息技术、生物与健康产业,以及新能源汽车、智能装备和机器人等新兴产业的发展。

3.2 我国未来产业的发展机遇未来产业是当今我国能够和国际创新保持同步的、为数不多的重大创新机会之一。从全球技术和产业发展来看,新一代数字信息产业的发展将进一步促进大范围技术创新。颠覆性技术有可能根本改变技术路径、产品形态、产业模式,创造出新产品、新需求、新业态。例如,量子计算机的突破将推动人工智能、大数据等多个未来产业实现飞跃性发展。同时,应对新冠肺炎疫情客观上为全球未来产业带来加速发展的新机遇。通过将云计算、大数据、人工智能、物联网等先进技术与产业相互结合,实现对政务、金融、工业、教育、医疗等领域的全面升级。基因编辑、生物制造等与人民生命健康联系紧密的未来产业将得到持续发展。

从国内发展基础来看,我国未来产业的发展已具备了一定的科技、经济和社会条件。

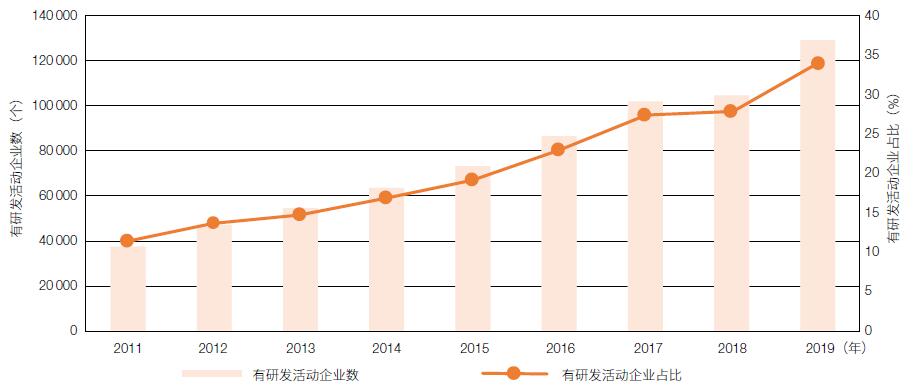

(1)我国基础研究和应用基础研究已孕育出一定的成果,逐步进入产业化阶段。改革开放以来,尤其是十八大以来,我国在先进计算、生物技术、新材料等领域取得了重要进展,量子计算、合成生物学、人工智能等部分科学技术已经具备了产业转化的基础。2020发布的自然指数(Nature Index)年度榜单中,中国科学院名列综合研究实力榜第一位[12]。同时,我国企业创新活力不断增强,规模以上工业企业中研发活动企业数量占比从2011年的11.5%增长到2019年的34.2%,保持本领域国际领先地位成为创新型企业的战略目标(图 1)。如何保证科技成果的快速产业转化,对未来产业的发展具有重要意义。

|

| 图 1 2011—2019年我国规模以上工业企业研发活动情况 Figure 1 Number and percentage of enterprises having R&D activities from 2011 to 2019 数据来源:国家统计局《中国科技统计年鉴2020》 Sources from: Website of the National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook on Science and Technology 2020 |

(2)我国具有良好的制造业基础优势和未来产业应用场景。我国已经建立了较为完整的产业体系,发展成为世界制造基地。在联合国公布的500余种主要工业产品中,我国有220多种产量位居世界第一[13]。庞大的本土市场、仍具有相对竞争力的制造成本和日具规模的产业集群,为我国未来产业发展提供了基础的采购、物流、研发响应等方面的优势。同时,我国幅员辽阔,差异化的社会经济、人文地理等为未来技术的应用提供了差异化的场景。以5G网络、数据中心、云计算平台、工业互联网及融合和创新类基础设施为代表的新基建,呈现出技术迭代快、全球化程度高、商业模式活跃、市场竞争激烈,以及对行业赋能作用呈现乘数效应等突出特点[14],正在成为推动未来产业发展的重要动力。

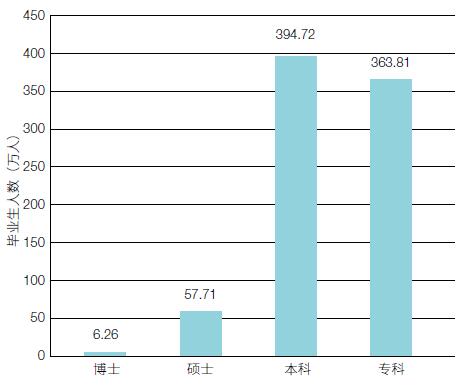

(3)我国有超大的市场规模和人力资源优势。我国拥有包括4亿多中等收入群体在内的14亿人口,构成了超大规模内需市场[15]。同时,我国网络用户群体也在发展壮大。截至2020年12月,我国网民数量达到9.89亿,互联网普及率达70.4%①,拥有其他国家不可比拟的数据资源及市场容量优势。在人力资源方面,我国每年有近800万本科和专科毕业生,以及60万以上的硕士和博士毕业生(图 2)。2020年,教育部、国家发展和改革委员会、财政部联合印发《关于“双一流”建设高校促进学科融合加快人工智能领域研究生培养的若干意见》,为未来产业的发展奠定良好人才基础。

|

| 图 2 2019年中国不同类型毕业生人数 Figure 2 Numbers of different types of graduates in China of 2019 数据来源:教育部《2019年全国教育事业发展统计公报》 Sources from: Ministry of Education, Statistical Bulletin of National Education Development in 2019 |

① 中共中央网络安全和信息化办公室, 中华人民共和国国家互联网信息办公室, 中国互联网络信息中心.第47次中国互联网络发展状况统计报告.http://www.cac.gov.cn/2021-02/03/c_1613923423079314.htm.

(4)我国战略性新兴产业发展积累了组织和政策经验。2010年,国务院出台《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,随后在“十二五”和“十三五”期间都出台了专项规划,推动了战略性新兴产业的有序、快速、高效发展,并在产业规划、政策制定、组织落实等方面积累了丰富的经验。在此基础上谋划未来产业的发展,能更清楚的认识产业发展的创新规律和组织特点。

3.3 我国未来产业面临的挑战近年来,技术封锁和贸易保护主义对全球产业构成了严重威胁,未来产业在诞生之初就可能面临严峻的挑战。我国产业整体发展水平虽然有了很大提升,但在产业基础能力、供应链完备性等方面与世界先进水平仍存在差距。

(1)产业基础能力仍然薄弱。我国核心基础零部件(元器件)、关键基础材料、先进基础工艺和产业技术基础的发展水平和自主可控能力,与世界制造强国仍有较大的差距。

(2)供应链不完备,关键核心技术缺失。这将成为我国产业安全的隐患,也会严重制约未来产业的产业链建设。

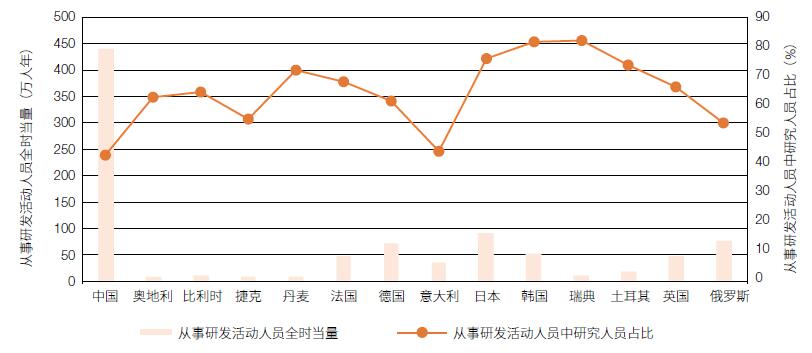

(3)研究人员总量虽高,但占比仍处于较低水平。我国研究人员占研发活动人员比例仅为42.6%,远低于主要发达国家的平均水平(图 3)。

|

| 图 3 2018年部分国家和地区从事研发活动人员全时当量及研究人员占比情况 Figure 3 Numbers and ratios of researchers in R&D personnel (10 000 person-years) of some countries and regions in 2018 数据来源:国家统计局《中国科技统计年鉴2020》;从事研发活动人员分为研究人员、技术人员、辅助人员三类 Sources from: Website of the National Bureau of Statistics, China Statistical Yearbook on Science and Technology 2020; The personnel engaged in R&D activities are divided into three categories: researchers, technicians, and auxiliary personnel |

(4)对未来产业缺少战略性系统布局。目前,我国尚未出台有关未来产业的综合性指导意见。在“十四五”规划中明确提及未来产业发展方向的15个省份中,有10个省份将“量子信息”或“量子科技”作为主要方向,未来可能会存在重复布局和建设。

4 推动我国未来产业发展的政策建议发展和壮大我国未来产业,需要在现代产业体系和国家创新体系中找准结合点,在加大基础研究、孵化产业生态、加强人才培养等方面提供支撑。

(1)提升“从0到1”的自主创新能力,筑牢未来产业发展基础。依托国家战略科技力量,聚集优势队伍,聚焦国家重大战略需求,加强需求导向的基础研究。加强前沿技术多路径探索、交叉融合和颠覆性技术供给。鼓励多元化主体参与未来研究,在科教资源优势突出、产业基础雄厚的地区,支持高校、科研院所设立未来研究院、未来技术学院,支持大型科技企业设立面向未来研究的实验室。推动国内外新兴产业技术合作研究,营造未来技术研究氛围,组织有世界影响力的未来研究活动。联合企业和民间组织共同设立未来研究大奖,对形成前沿技术突破、引领创新思想的团体和个人予以奖励。

(2)助力形成从“基础研究+技术攻关+成果产业化+科技金融”的未来产业培育链[16]。依据技术特点和产业成熟度梳理政府和市场的分工合作,推动产业创新和未来产业的孵化。进一步完善知识产权体系建设,培育新型科技服务业,推动科技成果转移转化交易平台、研发平台等的建设,构建“技术+模式”的双轮驱动型创新生态。

(3)打造未来技术应用场景,加速形成若干未来产业。加快新技术的市场化进程,推进新技术在具体应用场景和行业领域的应用和有效验证。重视新型基础设施建设和布局,推动新技术与生产、生活、生态、治理各领域全环节构建多维度、可持续的场景体系。重点扶持行业级、场景级系统解决方案供应商,鼓励优势企业围绕场景拓展行业应用领域,孵化未来产业。

(4)加强未来产业人才培养和引进,完善高校培养计划。加快培养和引进国际一流人才和科研团队,加大科研体制机制改革力度,进一步下放科研机构自主权,最大限度调动科研人员的积极性。改变应用学科评价体系,改变头重脚轻的应用学科布局,引导高校针对人工智能等未来产业增设以细分领域为研究方向的院系或专业,以缩短未来进入工作岗位的适应时间。

(5)发挥专业智库优势,加强对未来产业战略规划、预见预测与发展模式研究。鼓励智库开展未来技术预测和未来产业研究,组织发布有全球影响力的年度发展报告,加强未来研究成果对科技和产业发展的决策支撑作用。

需要注意的是,未来产业的发展需要勇闯“无人区”,如何规制新兴技术产业化带来的风险[17],是对政府综合治理能力的考验。权衡新兴技术产业化带来的伦理、社会和经济风险,需要重新考虑法律假设、风险研判和利益平衡等维度的问题,做好产业引导和培育,建立以敏捷为核心的治理框架[18],为未来产业提供良好的发展空间。

| [1] |

余东华. "十四五"时期我国未来产业的培育与发展研究. 天津社会科学, 2020, 11(3): 12-22. |

| [2] |

Christensen C M. The Innovators Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail. Boston, MA: Harvard Business School Press, 1977.

|

| [3] |

王超, 许海云, 方曙. 颠覆性技术识别与预测方法研究进展. 科技进步与对策, 2018, 35(9): 152-160. |

| [4] |

李斌, 郭宇靖, 盖博铭, 等. 未来产业: 塑造未来世界的决定性力量. 北京: 北京联合出版公司, 2021.

|

| [5] |

国务院发展研究中心国际技术经济研究所. 世界前沿技术发展报告2020. 北京: 电子工业出版社, 2020.

|

| [6] |

余泽平. 量子科技及其未来产业应用展望. 中国工业和信息化, 2020, (11): 20-26. |

| [7] |

王璞玥, 唐鸿志, 吴震州, 等. "合成生物学"研究前沿与发展趋势. 中国科学基金, 2018, 32(5): 545-551. |

| [8] |

The White House. America will dominate the industries of the future. (2019-02-07)[2021-05-09]. https://trumpwhitehouse.archives.gov/briefings-statements/america-will-dominateindustries-future/.

|

| [9] |

The President's Council of Advisors on Science and Technology. Industrial of the future institutes: A new model for American science and technology leadership. (2021-01-01)[2021-05-09]. http://www.ittc.ku.edu/~sdblunt/papers/PCAST--IOTFI-FINAL-Report.pdf.

|

| [10] |

European Commission. Strengthening strategic value chains for a future-ready EU industry. (2019-05-11)[2021-05-09]. https://www.earto.eu/wp-content/uploads/Strategic-ValueChains-factsheet.pdf.

|

| [11] |

朱荪远. 面向未来产业革命构建全球基础研究枢纽——近期韩国国家科技创新政策调整分析. 科技发展研究, 2019, (9): 1-6. |

| [12] |

Nature Index. Show of strength. These institutions lead in natural-sciences research in journals tracked by the index. (2020-04-29)[2021-05-09]. https://www.nature.com/articles/d41586-020-01227-6.

|

| [13] |

胡安俊. 中国的产业布局: 演变逻辑、成就经验与未来方向. 中国软科学, 2020, (12): 45-55. |

| [14] |

余江, 陈凤. 把握新基建机遇培育未来科技创新领军企业. 科技日报, 2020-06-19(05).

|

| [15] |

李义平. 牢牢把握扩大内需这一战略基点(人民要论). 人民日报, 2020-06-24(09).

|

| [16] |

World Economic Forum. Top 10 Emerging Technologies of 2020: Special Report. (2020-11-10)[2021-05-09]. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Top_10_Emerging_Technologies_2020.pdf.

|

| [17] |

Gary E. Marchant. Governance of Emerging Technologies as a wicked problem. Vanderbilt Law Review, 2020, 73(6): 1861-1877. |

| [18] |

薛澜, 赵静. 走向敏捷治理: 新兴产业发展与监管模式探究. 中国行政管理, 2019, (8): 28-34. |