2. 北京海洋声学装备工程技术研究中心 北京 100190

2. Beijing Engineering Technology Research Center of Ocean Acoustic Equipment, Beijing 100190, China

海洋是人类生命的起源,其蕴含的丰富资源是支持人类持续发展的宝贵财富,开发和利用海洋资源成为各国发展的必然趋势[1]。深海区域是探索生命起源和地球演化等重大科学问题的必由之路。尽管人类已经实现遨游太空,但对近在咫尺的海洋却知之甚少。一方面由于深海环境具有无光、高压、水温低、地形复杂等特殊属性,另一方面则因缺乏进行深海科考和海洋资源开发利用的有效作业工具——载人潜水器。

本文主要介绍深海科考中的载人型深海运载器技术[2]。从1964年“阿尔文”号载人潜水器(美国)研制以来,全球发达国家开始致力于载人潜水器的研究,目前已经取得了重大成果。我国对载人潜水器的研究虽然起步较晚,但近年来所取得的突破和成就却举世瞩目[3]。在长期遭遇技术封锁的情况下,我国先后开展“蛟龙”号、“深海勇士”号到如今的“奋斗者”号载人潜水器的研制,使得我国载人深潜技术逐步达到了世界一流水平。

1 载人潜水器发展现状深海运载器是可以方便携带各种声呐设备、机械采集装置、潜航员及科学家,并且能够快速、准确地到达各种深海环境进行精确科考和科学研究的装备平台。深海运载器主要分为载人型潜水器(HOV)和无人型潜水器(UUV)2个大类;其中,无人型潜水器又可分为遥控式水下航行器(ROV)[4]、自主式水下航行器(AUV)和最新出现的混合型遥控潜水器(ARV/HROV),以及无动力潜水器等多种类型。作为使用综合性的水下机动平台,深海运载器自身可以搭载设备用于开展各种精细化作业,从而成为深海科考领域的“集大成者”。

1.1 国外载人潜水器发展现状世界上第一艘载人型深海潜水器[5]——“曲斯特I”号于1960年研制成功,在挑战者深渊下潜最大深度达到10 916 m,成为世界下潜最深的载人潜水器。尽管已经取得了令人瞩目的成就,但该潜水器的排水量超过50 t,体积过于庞大,建造和运输都极其不便;再者,受当时技术条件的限制,该潜水器并没有水下航行和作业的能力。因此,除了打破人类下潜纪录及用于探险之外,该潜水器在科学研究领域并没有得到实际应用。从20世纪60年代开始,潜水器的配置也在进行不断改进和完善,并且大都安装有操作机械手、科学仪器设备,并扩大了观察窗口等。

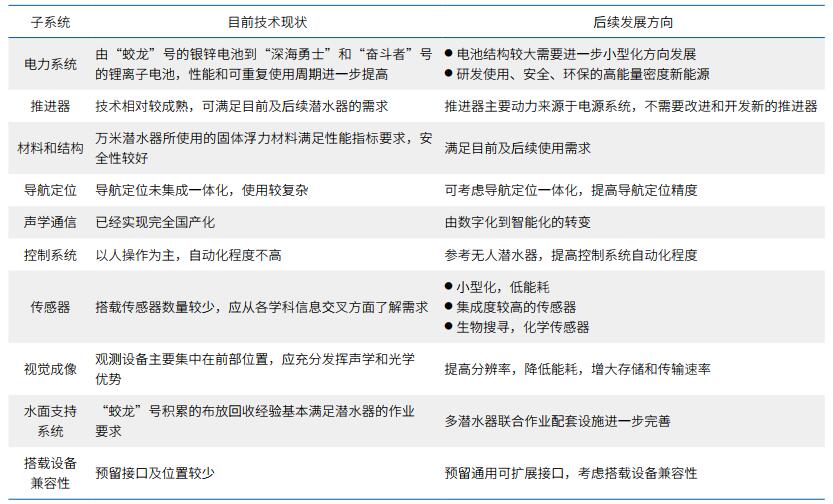

1964年以美国“阿尔文”号[6]为代表的现代载人潜水器真正开始了人类在海底科考的活动。此时,“阿尔文”号已经具备了观察窗、高清摄像机和声学扫描等先进探测设备(图 1a)。“阿尔文”号在应用型航次中进行了多次重要且有重大影响的作业,从而奠定了美国在世界现代型载人潜水器领域的霸主地位。例如,最为典型的是1966年在“阿尔文”号的直接参与下,成功完成了美国海军失事氢弹的打捞;1977年,在加拉帕戈斯洋脊断裂带首次发现了海底热液区,同时对其周围典型的生物群落进行了科学研究;1985年,成功调查并找到了“泰坦尼克号”沉船残骸。迄今,“阿尔文”号已经成功完成了5 000次的下潜,是全球应用最为频繁和成功的载人潜水器,其有力地带动了载人潜水器在深海科学研究、深海调查及军事等领域的应用。

|

| 图 1 美国的“阿尔文”号(a)和俄罗斯的MIR-1号(b)载人潜水器 Figure 1 Alvin manned submersible of the U.S. (a) and MIR-1 manned submersible of Russian (b) |

在“阿尔文”号巨大价值的影响下,许多国家开始陆续研发自己的载人潜水器,日本“深海6500”号[7]载人潜水器于1989年建造完成并进行了一系列载人潜水试验,下潜深度最大到6 527 m,是日本下潜深度最大、作业能力最强的载人深潜器。自1991年开始服役以来,“深海6500”号载人潜水器在太平洋、印度洋和大西洋从事海底地形地貌、地质结构和海洋生物的调研,共下潜了1 300多次。

俄罗斯比较著名的载人潜水器是1987年建成的6 000 m级的MIR-1号(图 1b)和MIR-2号[8],其可以搭载3人,带有12套可以检测深海环境参数和海底地形地貌的探测设备;其最突出的特点就是动力能源比较充足,工作能源是美国“海涯”号和法国“鹦鹉螺”号的2倍,可以在水下待17—20 h。近年来,MIR系列载人深潜器在深海勘探中总走在世界前列。自1987年投入使用以来,MIR系列载人潜水器在印度洋、太平洋、大西洋和北冰洋一直从事各种各样的科研任务及国际探险活动,特别是成功完成了“共青团”号核弹潜艇的核辐射探测。同时,MIR系列载人潜水器被多次用于探查和记录第二次世界大战中沉没的战船,以及执行“北极-2007”海洋调查等任务,充分体现了其卓越的技术能力。

欧洲在载人潜水器的研制方面也具备雄厚的基础和能力,其中主要核心国家为法国、德国和英国。比较典型的是,1985年法国研制的“鹦鹉螺”号6 000 m级潜水器[9]。其活动范围可以遍及全球海域的97%,目前已累计下潜1 700多次。“鹦鹉螺”号可实现深海海底生态等相关调查,以及沉船、有害废料等相关搜索任务,而且在军事领域应用最为频繁。“鹦鹉螺”号具有众多技术优点,如相对于其他潜水器重量轻、升沉速度快、水下移动高、本体配置小型水下机器人系统等,因此可实现多维度的深海科考。

1.2 我国载人潜水器发展现状我国于20世纪80年代就开展了载人潜水器的相关研究工作,并于1986年研制成功了首艘载人潜水器——“7103”救生艇。该救生艇的研制成功,填补了我国深潜技术的空白,是一项重大的科研成果。该潜水器长15 m,重35 t,下潜深度300 m,航速4节①,是当时我国最先进的救援型载人潜水器。1996年,根据海试与应用经验,对该潜水器进行了大修及升级改装,为其配置了四自由度动力定位系统和集中控制与显示系统。之后,针对军方水雷打捞需求,中船重工750实验场先后装备了我国自行研制的Ⅰ型载人潜水器、Ⅱ型载人潜水器,两者均在水下打捞与作业中发挥了巨大作用。

① 节:为轮船航行速度的单位。1节(kn)=1海里/ 小时=1.852公里/ 小时。

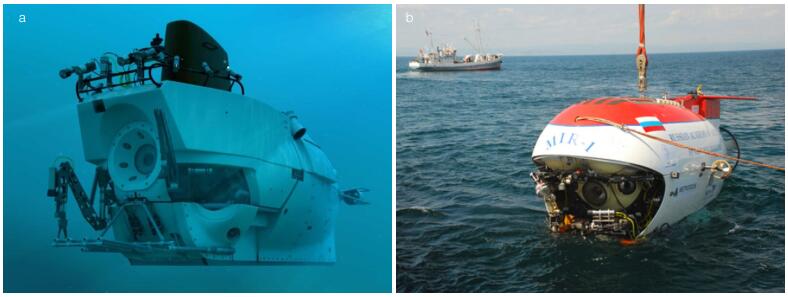

在前期潜水器研制技术和经验基础上,为推动中国深海运载技术发展,加快建成海洋强国。在国家“863计划”重大专项支持下,中船重工集团公司七〇二所、中国科学院声学研究所和中国科学院沈阳自动化研究所等约100家国内科研机构与企业联合攻关,开始了7 000 m级载人潜水器[10]的自行设计、自主集成研制工作,攻克了中国在深海技术领域的一系列技术难关。2012年6月,“蛟龙”号在马里亚纳海沟创造了7 062 m的中国载人深潜纪录(图 2a),也打破了现代载人潜水器——日本“深海6500”号保持了长达23年的作业型深海载人潜水器的世界下潜纪录。2013年起,“蛟龙”号正式进入试验性应用阶段,取得了举世瞩目的成果:先后在中国南海、东太平洋多金属结核勘探区、西太平洋海山结壳勘探区、西南印度洋脊多金属硫化物勘探区、西北印度洋脊多金属硫化物调查区、西太平洋雅浦海沟区、西太平洋马里亚纳海沟区七大海区进行科考作业任务;在海试任务过程中,其优异的技术指标和性能得到了良好的验证。截至2018年11月,“蛟龙”号已成功下潜158次:主要在各种复杂海底执行海洋地质、海洋地球物理、海洋地球化学和海洋生物等科学考察,并获得了海量高精度定位调查数据和高质量的珍贵地质与生物样品,极大地推动了我国深海相关领域的科学研究。其中,“蛟龙”号成熟的布放回收作业模式、成套的安全保障制度体系及一大批专业的潜航员与技术、后勤保障队伍,推动着中国载人深潜事业的快速发展。

|

| 图 2 我国的“蛟龙”号(a)和“奋斗者”号(b)载人潜水器 Figure 2 Jiaolong (a) and Fendouzhe (b) manned submersibles of China |

在“蛟龙”号的成功研制与良好应用基础上,2014年在“十二五”国家“863”计划重大专项支持下,我国启动了第二台4 500 m级载人潜水器——“深海勇士”号的研制[11]。通过利用前期积累的技术和成功经验,大幅提升了中国载人深潜核心技术及关键部件自主创新能力,降低了运维成本,攻克了以固体浮力材料、深海锂离子电池、作业机械手为代表的深海核心技术及关键部件自主研发,为后续我国载人潜水器的功能化、谱系化建设打下坚实的基础。

在前两个载人潜水器的研制基础上,我国向全海深载人潜水器发起了挑战。2016年,在“十三五”国家重点研发计划重点专项支持下,我国启动了全海深载人潜水器及其关键技术的研制工作。以“蛟龙”号和“深海勇士”号载人潜水器的研发力量为主的研发团队,历经5年艰苦攻关,在耐压结构、钛合金材料、浮力材料、声学系统、智能控制技术、锂离子电池、海水泵、作业机械手等方面实现多项重大技术突破。2020年11月10日,“奋斗者”号成功下潜10 909 m(图 2b),创造了我国载人深潜的新纪录[12],这标志着我国在大深度载人深潜领域达到了世界领先水平。“奋斗者”号配备有高清摄像机及水下电动观测云台、高分辨率测深侧扫声呐、组合导航系统、高速水声通信系统和作业机械手,采用了安全稳定、动力强劲的能源系统,拥有先进的控制系统和定位系统,以及耐压的载人球舱和固体浮力材料。“奋斗者”号核心部件技术的国产化率达到了96.5%,具备了全海深进入、科考和作业的能力,2020年11月19日起其正式转入试验性应用阶段[13]。“奋斗者”号全海深载人潜水器已于2021年3月正式交付中国科学院深海科学与工程研究所。

2 载人潜水器工作性能和关键技术相比其他深海科学考察装备,载人型潜水器有诸多的实际应用优势:①现代载人潜水器都配备了完善且充足的动力和便携的操作系统,推进器可实现潜水器在水下自由航行;驾驶员可根据事先给定的坐标,驾驶潜水器到达预定目标进行科考作业。②可携带大量的采样装置进入深海环境进行作业取样,配备机械手的灵活操作可实现在万米海底的实时采样与装置的回收。③可搭载多名科学家进入深海环境。通过观察窗,科学家可以近距离观测真实的深海环境,对海底地质结构、生物目标等进行长时间、连续观测。④潜航员与科学家相互配合,可实现驾驶操作与观察同步进行,灵活自如的执行海底作业任务。⑤搭载有先进的地形地貌探测设备,可对未知区域的环境进行精细测量。

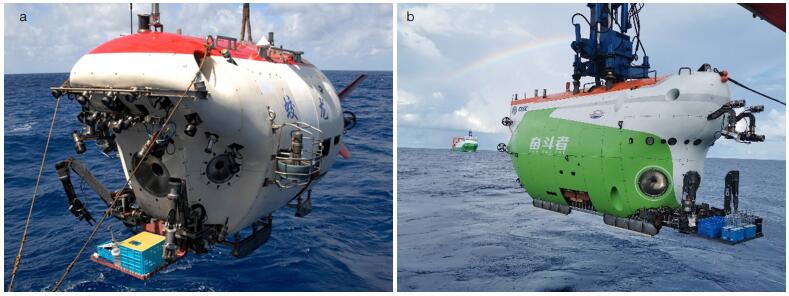

2.1 载人潜水器的构造参数和装备性能表 1对现有影响范围比较广的大深度载人潜水器(下潜深度大于4 500 m)的构造参数和装备性能进行了比较[7, 14],为后续我国载人潜水器的谱系化、功能化提供参考依据。

|

2016年,自全海深载人潜水器立项以来,研发团队经过艰苦攻关,在多个核心部件领域实现了多项重大技术突破,核心部件国产化率超过96.5%。助力“奋斗者”号成功坐底马里亚纳海沟,深度超过10 909 m,创造了我国载人深潜的新纪录。其中,中国科学院作为“科技国家队”,贡献了最强中国智慧。

(1)新型钛合金材料载人球舱。 “奋斗者”号的载人舱呈球形,可搭载3名潜航员。中国科学院金属研究所联合国内多家企业和研究所,经过一系列技术论证及相关试验,攻克了载人舱从图纸设计到材料选择及研制、加工成型和焊接工艺等一系列关键技术瓶颈和难题。

(2)精准操控的控制系统。中国科学院沈阳自动化研究所针对深渊复杂环境下“奋斗者”号的可靠运行进行了技术攻关,让“奋斗者”号的控制系统实现了智能化控制。此外,还为“奋斗者”号量身打造了一双高度灵活且有力的“手”。在万米海底,“奋斗者”号凭借这双“手”,顺利完成了岩石、生物抓取及沉积物取样器操作等各种精细化作业任务,显著提高了载人潜水器的水下作业能力。

(3)“耳聪目明”——水声通信系统助力万米海底信息实时传输。由中国科学院声学研究所牵头研制的声学系统,成功实现了“奋斗者”号从遥远的万米海底至海面母船“探索一号”的文字、语音和图像的实时传输。在“蛟龙”号与“深海勇士”号载人潜水器之后,“奋斗者”号的声学系统突破了全海深难关,实现了完全国产化。由声学多普勒测速仪、定位声呐及惯性导航等设备相集成的高精度水下定位导航系统,为后续潜水器在全海深范围内的持续巡航作业提供了可靠的技术保障。

(4)浮力强——固体浮力材料保障潜水器安全返回水面。固体浮力材料[15]是深海中最普遍应用的一种材料,深海固体浮力材料制备技术长期以来被少数发达国家垄断。在前期多年技术积累基础上,中国科学院理化技术研究所牵头采用具有自主知识产权的制备技术,在短时间内就研制出了核心原材料,突破了我国浮力材料研究的关键技术。经过一系列调试和优化,最终制备出具有高安全系数的万米级固体浮力材料,解决了长期以来在国产固体浮力材料方面被外国垄断的技术难题。

(5)高效组织管理能力——“大管家”。中国科学院深海科学与工程研究所作为“奋斗者”号的业主单位负责牵头执行海试任务。为了确保顺利完成“奋斗者”号各个设备的成功研制及海试验收任务,该所牵头建成了国际上超大型深海超高压压力试验装置,从而保障钛合金载人球舱、固体浮力材料等核心大部件的压力测试工作的及时、顺利完成;建成的“探索一号”“探索二号” 2艘载人潜水器支持保障母船[16],均具备同时携载2艘载人潜水器作业的能力,为潜水器的海试成功提供了稳定可靠的水面支持、应急保障条件,从而完成了从技术到装备整个应用体系的搭建。

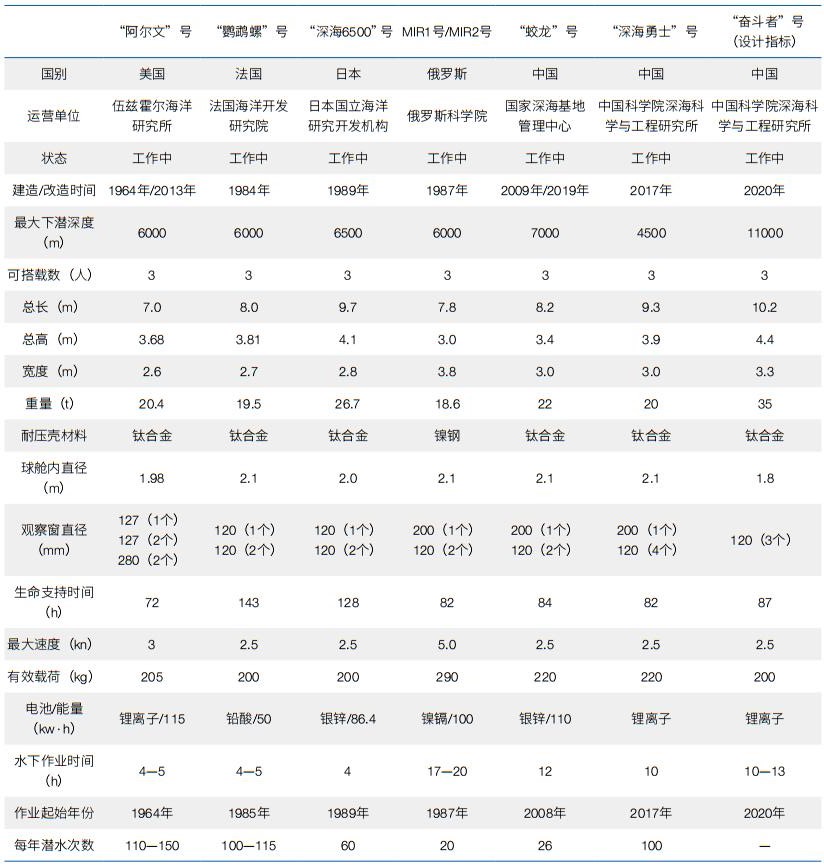

2.3 潜水器关键技术及后续的发展方向表 2 [17]对我国载人潜水器的技术要点进行了整理,及对后续发展方向进行了梳理和总结。

结合国内外载人潜水器发展现状、潜水器的构造参数和装备性能及万米载人潜水器的核心关键技术来看,我国自主研发的深海载人潜水器的技术水平与国际先进水平基本持平。下一步将依托深海载人潜水器的技术装备优势和高效的组织管理模式去探索更多海洋的奥秘。主要体现在4个方面。

(1)深海生物及其基因资源的研究与应用。依托深海载人潜水器,获取足够的深海生物科研样本对于进一步的科学研究至关重要。对深海海洋生物的研究不仅具有重要的科学意义,而且具有巨大的实际应用价值。由于深海生物捕捞、保存的难度极大,其基因资源的应用就显得格外重要。特别是深海极端环境下海洋生物基因资源的研究和利用[18],对于揭示人类生命起源的奥秘,探究海洋生物与海洋环境相互作用下特有的生命过程和生命机制,以及有效发挥基因资源在工业、医药、环保和军事等方面的用途,具有十分重要的现实意义。

(2)挺进深海和极地。党的十八大提出“建设海洋强国”,十九大提出“陆海统筹,加快建设海洋强国”的战略部署。“十三五”期间,随着万米载人潜水器的试验和验收顺利完成,我国已经具备了进入世界海洋最深处进行科考和作业的能力。下一步经略极地[19]是践行“人类命运共同体”理念的重要方向,是拓展和提升我国国际治理能力的伟大实践。

(3)深海矿产资源的勘探开发。万米载人潜水器的研制成功,极大提高了我国深海资源勘探的能力[20]。由于大深度下海洋环境高压、无光等特征,一般的科考设备无法进入,而全海深载人潜水器解决了深海进入的难题。它不仅可以运载科学家、工程技术人员和各种探测装置,还能快速、精确地到达各种深海复杂环境进行精细化定点作业,从而进行高效的资源勘探、科学考察和近远海底作业,是和平开发和利用深海资源的重要技术手段。

(4)形成完备的全球海洋大数据体系。对于约占地表总面积71% 的海洋来说,21世纪全球已经进入海洋大数据时代。目前,全球已具备近海岸测绘、海岛的可视化监视、海洋渔业资源检测、海洋浮标监测、海洋科考、油气平台环境监测、卫星遥感监测等多种海洋观测和调查手段,已经建立了非常庞大的海洋观测、监测体系,积累了海量的海洋自然科学数据。利用载人潜水器进入深海,可弥补海洋大数据中深海环境的生物资源、矿产资源数据。

3 对我国载人潜水器未来发展建议建设世界强国,必然要建立海洋强国。海洋不仅是生命的摇篮,也是丰富资源的宝库、水上交通运输的命脉、强国战略的要地[21]。我国18 000 km的大陆海岸线、14 000 km的岛屿岸线,勾勒出我国辽阔的海疆。党的十八大报告中提出了“建设海洋强国”的战略目标,这是中华民族发展史上首次提出面向海洋开发利用的宏伟目标。这一目标不仅对中华民族的永续发展具有重要意义,也对中国走向繁荣富强具有重要意义,同时还对世界的和平与发展也具有重要意义。党的十九大报告中再次提出,要“坚持陆海统筹,加快建设海洋强国”“建设海洋强国是中国特色社会主义事业的重要组成部分”。

2018年6月12日,习近平总书记在山东考察时说:“建设海洋强国,我一直有这样一个信念。发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面,一定要抓好。关键的技术要靠我们自主来研发,海洋经济的发展前途无量。”而要发展海洋经济、海洋科研,深海科考及载人潜水器的技术必不可少。我们站在新的历史起点上,载人潜水器在面向深海科考和海洋资源开发利用方面应该如何发展?还需要在新的历史条件下,结合已有的科技成果顺应科学的发展的规律,加快推动科技成果的进一步转化和扩大综合应用范围和领域。

(1)制定中长期的深海科考和海洋资源开发利用目标。充分发挥好已有的3个载人潜水器的优势,制定整体性和系统性的规划,按照不同深度、由近海到远海的分层管理,形成多元化的管理机制[22]。推动潜水器向全海深谱系化、功能化方向发展,可以根据不同的任务和目的,分时间、分阶段选用不同下潜深度的潜水器,为海底丰富的资源、海洋地质和深海生物基因资源调查,以及科学研究、水下工程、打捞救援和深海考古等提供支持。

(2)加快推动科技成果的进一步转化。 “奋斗者”号核心部件的国产化率超过了96.5%,这离不开基础研究的布局。如何让这些基础研究发挥更好和更大的优势?要进一步推动科技成果的转化,促进民用设备的发展。鼓励社会力量积极向海洋进军,形成多元化科技成果产出机制。已有的科研成果上由数字化向智能化方向转变。

(3)打造开放、协同的数据共享平台。建立数据共享平台,将获取科研样本及各种资料进行统一管理。以深海资源开发、科考设施有效利用及数据的开放共享为手段,引导跨部门、地域、行业之间的创新协同发展,建立高效的海洋资源开发利用渠道,引导高校、科研机构广泛参与,促进产学研紧密结合,构建多主体协同互动的新发展模式。

(4)科考也需要合理开发和保护海洋资源。深海科学考察就是要探索生命起源和地球演化等重大的科学问题,所以我们要更加注重保护海洋生态环境[23]及生态资源,合理开发和有效利用海洋,着力推动海洋科考方式向循环利用型转变。

(5)继续大力投入基础研发与创新。虽然核心部件的国产化率有明显的提高,但是也应注意到我国载人潜水器装备性能与国际顶尖水平相比仍有较大差距。要在现有技术基础上优化提升各个设备的技术指标和性能,在非核心部件上也要加大研发力度,突破国外的技术垄断和制约。

(6)科考船舶配套设施需要不断完善。现有的作业母船条件基本具备,但潜水器对母船硬件设备依赖度较高。因此,应结合深海科考的中长期发展目标,分层次考虑和推进科考船舶的可切换性,硬件条件的兼容性,不断完善科考船舶的配套设施。

| [1] |

郑军卫, 王立伟, 孙松. 深海探测的新纪元即将到来. 中国科学院院刊, 2013, 28(5): 598-600. |

| [2] |

丁忠军, 任玉刚, 张奕, 等. 深海探测技术研发和展望. 海洋开发与管理, 2019, 36(4): 71-77. DOI:10.3969/j.issn.1005-9857.2019.04.016 |

| [3] |

崔维成, 姜哲, 王芳, 等. 2020年深海潜水器热点回眸. 科技导报, 2021, 39(1): 126-136. |

| [4] |

Christ, Robert D, Wernli, et al. The ROV Manual, Second Edition: A User Guide for Remotely Operated Vehicles. Ocean News & Technology, 2014, 20(1): 76. |

| [5] |

刘淮. 国外深海技术发展研究(上). 船艇, 2006, (10): 6-18. |

| [6] |

西蒙·温彻斯特. 深海潜艇"阿尔文号"的传奇成名之路. (2020-09-10)[2021-04-07]. https://new.qq.com/omn/20200910/20200910A0EGHL00.html?pc.

|

| [7] |

任玉刚, 刘保华, 丁忠军, 等. 载人潜水器发展现状及趋势. 海洋技术学报, 2018, 37(2): 114-122. |

| [8] |

李硕, 唐元贵, 黄琰, 等. 深海技术装备研制现状与展望. 中国科学院院刊, 2016, 31(12): 1316-1325. |

| [9] |

刘保华, 丁忠军, 史先鹏, 等. 载人潜水器在深海科学考察中的应用研究进展. 海洋学报, 2015, 37(10): 1-10. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2015.10.001 |

| [10] |

综合《人民日报》、新华社. 中国"蛟龙"诠释"中国深度"——记蛟龙号载人潜水器背后的故事. 工会博览, 2020, (27): 37-39. |

| [11] |

陈连增, 雷波. 中国海洋科学技术发展70年. 海洋学报, 2019, 41(10): 3-22. DOI:10.3969/j.issn.0253-4193.2019.10.003 |

| [12] |

陈瑜. 10909m!我国载人潜水器创最深纪录. 船舶工程, 2020, 42(11): 14-15. |

| [13] |

郑晶心. 万米深潜, 挑战极限——访中国载人潜水器"奋斗者"号总设计师叶聪. 风流一代, 2021, (4): 24-27. |

| [14] |

金煜. "深海挑战者"号潜水器. 新京报, 2012-04-01(B4).

|

| [15] |

刘坤, 王金, 杜志元, 等. 大深度载人潜水器浮力材料的应用现状和发展趋势. 海洋开发与管理, 2019, 36(12): 68-71. |

| [16] |

鲁德泉, 李德威, 杨磊, 等. "蛟龙"号载人潜水器的布放回收系统及其关键技术. 海洋开发与管理, 2020, 37(8): 69-74. |

| [17] |

左立标. 国外深海机器人技术发展现状及对我国的启示. 采矿技术, 2011, 11(5): 47-51. |

| [18] |

冯景春, 梁健臻, 张偲, 等. 深海生物资源开发装备发展研究. 中国工程科学, 2020, 22(6): 67-75. |

| [19] |

宋德勇, 刘浩, 杨申申. 极地环境载人潜水器发展关键技术分析. 舰船科学技术, 2021, 43(3): 54-57. |

| [20] |

郑苗壮, 刘岩, 李明杰, 等. 我国海洋资源开发利用现状及趋势. 海洋开发与管理, 2013, 30(12): 13-16. |

| [21] |

王宏. 海洋强国建设助推实现中国梦. 中国产经, 2018, (8): 52-54. |

| [22] |

武立军, 胡鉴航, 王旭, 等. 深海安全问题的认识思考. 现代防御技术, 2021, 49(1): 27-31. |

| [23] |

Zhong G F, Peng X T. Transport and accumulation of plastic litter in submarine canyons-The role of gravity flows. Geology, 2021, 49(5): 581-586. |