2. 中国科学院大学 生命科学学院 北京 100049

2. College of Life of Sciences, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

党的十九大报告指出,中国特色社会主义进入了新时代。我国农业发展如今也进入了高质量绿色发展阶段,农产品的生产由满足量的需求向质量效益转变。发展生态草牧业是我国“大农业”高质量绿色发展的重大需求,也是新时代“大粮食安全观”和“生态优先、绿色发展”国家战略的新支撑,更是立足国内大循环的迫切需要。“种草—制草—养畜”是贯穿生态草牧业的核心产业链条,而“制草”是其中的关键一环,它可有效链接起前端的“种草”和后端的“养畜”环节,使“草”与“牧”真正形成产“业”链。因此,研究科学制草原理与技术,建立草产品精细加工技术体系,不仅有利于全面提高我国草产品加工技术水平,提升草产品质量,支撑草产业健康发展,更可有力促进畜牧业提质增效,支撑我国生态草牧业的高质量绿色发展。而科技创新是我国草牧业发展转型升级的最根本、最核心的新动力,尤其在优质草产业发展中,科技创新更是解决草产品加工贮存中存在的损失大、营养提升有限、草产品质量及安全控制难等一系列重要瓶颈问题的“一把利剑”。同时,在经济新常态下,草产品走向成熟的商品化、产业化、市场化已迫在眉睫。草产业发展必须面向市场需求,开发多元草产品,建立草产品评价体系及标准,建立智能化草库,搭建信息化草产品交易平台,健全并规范草产业市场,为生态草牧业健康可持续发展提供重要支撑。

1 草产业高质量发展是战略需求 1.1 优质草产业符合国家“大粮食安全”和“生态优先,绿色发展”的战略需求(1)我国饲料粮安全已经影响到了国家大粮食安全。 1980—2018年,我国牛羊肉的总产量增加了15.7倍(从71.4万吨/年增加至1 119万吨/年)[1]。我国牛、羊存栏数在2018年底达到7.5亿个羊单位,牛、羊为草食家畜代表,按照每个羊单位每天消耗1.8千克干草计算[2],相当于每年需要干草5亿吨;而我国天然草地每年的干草产量约为3亿吨,因此每年缺优质饲草2亿吨以上。据统计,我国生产饲料用原粮已达到了3亿多吨/年,占粮食总产量的50% [3]。

(2)发展饲草产业是缓解我国粮食安全压力的有效措施之一。目前,我国人均牛羊肉的消费量约为世界平均水平的2/3。根据我国牛羊肉消费增长速度,并参考亚洲其他国家的发展路径,保守预计10年后我国牛羊肉的消费量将达到1 987万吨[4]。由于国内产能不足和国际市场的不确定性,我国将在中长期内仍然面临牛羊肉巨大的供需缺口。玉米作为饲料最主要原料之一,其价格“天花板”通常受到小麦价格的制约,小麦饲用量增加则会抑制玉米价格上涨。然而,2020年秋收以来,玉米价格一度捅破了小麦价格“天花板”,并带动小麦价格一起上涨,形成玉米和小麦价格联动上涨局面。若继续以营养价值极低的农作物秸秆配合营养价值较高的粮食精料来代替饲草养殖草食家畜,“人畜争粮”的现象将愈演愈烈。可以说,优质饲草充足与否决定着草食家畜未来养殖水平和规模化养殖水平的提升空间。

(3)保护生态环境需要释放天然草场。草原资源是我国自然生态系统的重要组成,对维护生态安全和促进农民增收发挥着不可替代的作用。我国草原牲畜超载严重,2018年全国重点天然草原牲畜超载率为10.2%,对草原生态造成巨大压力。牲畜超载等生态环境问题的解决,都迫切需要加强草原保护与合理利用。而目前,我国草畜结合不紧密,兼顾生产生态的“种养加一体化”绿色发展模式尚未建立。人工草在产量与质量方面均优于天然草,发展优质人工饲草有助于释放天然草场,恢复生态环境。同时,“草木不植成,国之贫也;草木植成,国之富也” [5],释放天然草场也符合尊重自然、顺应自然、保护自然的原则。

1.2 优质草产业是减少饲草进口依赖的战略需求目前,除了肉、奶等产品每年需要大量进口之外,我国草产品尤其是高端草产品,很大程度上也依赖进口。国外草产品的研发体系相对完善,包括饲草种植、田间管理、刈割、青贮或干草调制、商品化等过程较为成熟,专业人员配备完善,草产品质量也相对我国较高。

以有“饲草之王”称谓的苜蓿为例,由于美国等主要苜蓿生产国具有良好的自然环境、成熟的设备及技术等条件,其生产的优质苜蓿干草产品得到国际认可并大量出口,我国进口的苜蓿干草75% 以上来自美国[6]。2017、2018、2019年我国从美国进口苜蓿干草的量分别为131万吨(占苜蓿干草总进口量93%)、140.6万吨(83.8%)、101.5万吨(75%)[7];2020年,即便受疫情影响,我国苜蓿干草进口也达135.91万吨。我国苜蓿依赖进口的原因主要是自身加工技术的制约。苜蓿干草晾晒过程中翻晒和打捆等操作都会导致苜蓿叶片严重脱落,造成优质蛋白损失,极大影响饲草营养价值及价格。尤其在苜蓿第2、3茬收获制备干草时,正值雨热同期,导致苜蓿收获困难,甚至霉烂,造成极大损失。这势必会影响种植户的经济利益及种植积极性,降低产能,扩大进口量。

除苜蓿外,2020年,我国还进口燕麦33.47万吨,同比增加39%,这说明我国对国外高端饲草的依赖度较高。与此相比,我国草产品年出口总量却不足30万吨[8],可见我国饲草进出口的国内外循环严重不畅。

1.3 优质草产业是解决草畜失衡及增强内循环动力的战略需求优质饲草产品是连接草产业与畜牧业的纽带,草产业的健康健全发展可弥补国内畜牧业发展快速而草业发展缓慢带来的草、畜链条脱节问题,从而更好地保障和促进草牧业的健康发展。但我国草产品分布不均、饲草资源开发不够、秸秆利用率低、企业产能不足等问题导致国内草畜供需失衡,内循环动力严重不足。

(1)草产品时空分布不均衡。我国北方多数牧区仅靠天然草地饲草,获取牲畜维持生命、发育和繁殖等所需的营养。在夏秋季节饲草供应过剩,牛羊补给充足;但在冬春冷季,天然草枯萎,供给严重不足,牛羊掉膘甚至死亡。草食家畜陷入“夏肥、秋壮、冬瘦、春亡”的怪圈,给养殖户造成极大的经济损失。另外,在空间上,我国牛羊肉产业布局已基本成熟,形成了东北、西北、西南和中原4个优势产区[4],而我国适宜发展草产业的地区是东北、西北和华北地区[9]。因此,有些地区,如西南和中原产区的牛羊对优质饲草的需求较难得到满足,当地牛羊养殖产业通常以“秸秆+精料+牛羊”的生产结构为主,由此造成了纤维素含量高的秸秆等粗饲料供给过多而优质蛋白饲料匮乏的错位日粮结构[4],导致牛羊无法得到均衡营养,严重影响了养殖业的效益。

(2)天然草原资源利用不够。我国草原面积广阔,自然资源丰富,天然草原平均净初级生产力为每天每平方米有机碳含量89—320克,但草地资源利用严重不足[10]。我国虽有草地面积近4亿公顷,但人均天然饲草生产能力仅有世界草地面积排名前20位国家平均值的10.16%,世界平均值的27.12%[11]。我国北方草原牧区约2 000万公顷草原,按照50% 天然草场进行改良,即为1 000万公顷;我国南方草山草坡约6 680万公顷,可利用面积约25%,即1 670万公顷;我国农区拥有3 3 3 0万公顷的低产田,按照1/3面积轮作计算,农闲田约830万公顷。以上面积(3 500万公顷)按照我国北方和南方适宜种植的饲草和平均年产量20吨/公顷计算,相当于每年可增加饲草约7亿吨,这是我国当前饲料缺口的3倍之多。因此,天然草原的开发及利用还有极大的提升空间。

(3)人工草的发展及开发利用不足。人工草在产量与质量方面均优于天然草。大力发展优质人工草对缓解饲草供应不足、“以小保大”保护生态草原等具有重要作用。苜蓿人工草的年产量可达22.5吨/公顷,是天然草地的11倍;青贮玉米的干物质年产量可达45吨/公顷,是天然草地的23倍。“粮改饲”政策实施后,按照《全国种植业结构调整规划(2016— 2020年)》要求,我国青贮玉米种植面积达到167万公顷,基本保证农区草食家畜吃上优质粗饲料。然而,由于我国牧区环境气候差异较大,种质资源、高效种植及栽培、草产品加工贮藏等方面还存在技术瓶颈等问题,因此人工草产品在牧区的开发及利用还需大力推进。

(4)秸秆等资源的饲用化利用率低。我国作为农业大国,秸秆资源非常丰富。2017年,我国农作物秸秆可收集资源量为8.27亿吨。其中以玉米、水稻和小麦秸秆为主要,合计占全国秸秆资源总量的84.8% [12]。此外还有油菜、花生、豆类等其他作物秸秆[12]。秸秆供给已显现出阶段性、结构性和区域性过剩现象。秸秆资源“用则利,弃则害”。虽然秸秆作为粗饲料具有应用潜力,但秸秆饲用存在“三低一高一残留”问题,在生产中影响了其应用。①消化率低:反刍牲畜的玉米和小麦秸秆消化率为30%—50%。②粗蛋白含量低:粗蛋白含量仅4%—5%。③矿物质元素含量低:特别是磷、硫元素含量非常低。④木质素含量高:包裹着纤维素和半纤维素,制约牲畜消化利用。⑤农药残留:各种除草剂残留,影响牲畜生产及怀孕繁殖。此外,秸秆饲用利用化过程还面临着一些技术阻碍。例如:秸秆饲用化配套设备与关键技术缺乏;秸秆利用技术标准和规范不完善;秸秆饲用化加工的收、储、运体系不健全;收集成本与劳动力资源不匹配等,这些问题造成了产业链各个环节不能有效、有序链接[13]。

(5)草产品加工企业数量及规模有限。我国草产业发展相对滞后,草产品加工业发展中存在企业规模小、产品结构不合理、缺乏全国性战略规划等问题。我国饲草产品加工企业尚未形成产业化规模的主要原因包括:①启动资金高,而投资力度不足,发展力度小。②企业形式单一,多数以饲草种植、加工、销售饲草产品为主体,盈利形式单一,发展空间小。③产品类型少,56% 以干草捆为主,青贮、草粉等草产品类型发展受限。④生产力达不到预期,“好草产品”离不开“好草原料”,由于饲草加工企业尚未形成产业链,致使加工企业原料不足,多成为“僵尸企业”。⑤从业人员专业素质不足[8]。上述原因也导致我国草产品加工企业的产能不足。据统计,2017年我国各类草产品总产量仅520万吨[8],因此难以弥补我国牛羊养殖业2亿吨饲草的缺口。

2 草产品加工理论与技术瓶颈制约草产业高质量发展草产业是“大农业”高质量绿色发展的重大需求之一,然而我国饲草加工、贮藏、转化理论基础薄弱,加工技术水平落后,导致我国优质草产品不足,影响及制约了我国草产业的高质量发展。

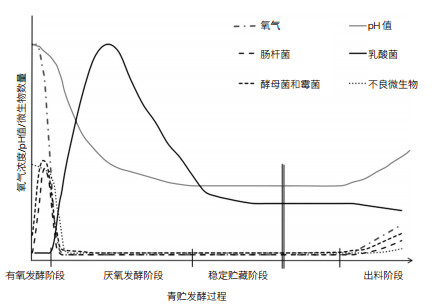

2.1 饲草加工、贮藏、转化理论研究薄弱(1)饲草加工中微生物演替规律及转化机制不明晰。饲草贮存加工中微生物发酵是造成饲草干物质损失最为重要的因素。例如,由酵母菌发酵导致的底物干物质损失为48.9%,由梭菌发酵导致的底物干物质损失为51.1%;而由霉菌导致的腐败影响最严重,使草产品整体干物质损失高达20% [14]。而且,不良微生物导致的蛋白质等重要营养物质的损失尤为关键,其不仅降低了碳氮利用率,也影响牲畜干物质采食量及反刍效率。目前,造成饲草加工过程中干物质及营养损失的特定微生物菌种不明确,关于微生物演替与饲草干物质代谢的调控网络关系尚未厘清,因而亟待在相关理论上有所突破。

(2)饲草加工干物质损失机制有待深入研究。草产品加工的目的首先是全面保存饲草营养成分,但我国草产品加工技术相对粗放,由饲草的理化性质和加工工艺对草产品质量及干物质造成损失的机制研究还不够深入,尚未建立科学、精细、完整的加工技术体系。

(3)饲草贮存加工过程中毒素产生及积累规律的研究未引起足够重视。我国传统草产品加工贮藏中存在产毒真菌及其毒素的协同污染,安全问题严重。而目前,我国针对草产品中真菌毒素的研究较少,草产品的安全问题也还未得到足够重视。草产品安全问题得不到有效解决,下游畜产品安全也随之受到威胁。产毒真菌及其毒素的快速检测技术体系尚未确立,难以准确了解其动态变化及代谢调控规律,同时更缺乏对草产品中产毒真菌及毒素控制的系统研究。

(4)饲草加工过程中养分转化规律需进一步研究。目前,我国对优质饲草关键养分(如粗蛋白、碳水化合物等)及养分元素(如磷、钙等)的研究只停留在检测含量层面,而对于秸秆、饲草加工中养分及元素的转化路径并不清楚,如秸秆中纤维素的消化利用受木质素、酚醛酸的含量及硅元素(形成“结晶型”)、氮元素的影响[15]。此外,饲草中的元素(如磷等)也会影响家畜生长发育和健康。

(5)草产品效应因子提升草食家畜营养代谢机理要进一步明晰。我国草畜转化效率为1%—2%,仅为世界发达国家平均水平的12.5% [16]。草产品饲用价值的提升是草畜转化效率的关键,饲用价值较低不仅造成日粮利用效率低、畜产品品质差等问题,也会导致碳、氮环境污染。影响草产品饲用价值的效应因子包括碳水化合物、粗蛋白、微生物和生物活性物质等。目前,关于上述效应因子如何提升草食家畜营养代谢的机理还不明晰,这也阻碍了畜牧养殖业的高质量发展。

2.2 草产品加工技术体系不健全(1)草产品加工工艺落后。现代化草产品加工是用物理、化学或生物的加工方法,将饲草调制成干草(青干草、草捆)、成型草(草颗粒、草块)和青贮饲料(半干青贮、高水分青贮)等多种形式的多元草产品。而目前我国采用的饲草加工贮存方法还较为传统及粗放,造成了饲草浪费。

(2)草产品配套机械设备技术不过关。国产饲草加工机械不仅技术含量低、品种少,而且适应能力差;同时,各机型之间配套性差,胶辊、粉碎刀齿、打节器等关键部件制造技术也不过关,作业效率低,导致加工的草产品质量差。

(3)自主知识产权生物制剂匮乏。我国自主研发用于草产品加工中全面保存营养物质、减少霉变等损失及毒害、提高适口性及提高营养转化效率等的相关生物制剂(如高效青贮菌剂、防霉脱毒制剂和纤维素高效利用的酶制剂等)均有不足,或质量及功能良莠不齐,无法满足优质草产品的高效生产。

3 打破瓶颈,打通链条,打造优质草产业“制草”作为生态草牧业核心全产业链中不可缺少的一环,是“种草”及“养畜”的重要桥梁。科学制草,打破草产品加工的理论与技术瓶颈,提升草产品质量,打通上下游链条,打造优质草产业,这是实现草畜产业链高度耦合,加快草牧业高质量发展,保证“大粮食安全”的必由之路。

3.1 打破草产品加工理论与技术的瓶颈(1)解析饲草加工、贮藏、转化机制。饲草加工贮藏过程,是不同植物原料与复杂微生物菌群之间,以及多种微生物菌群之间相互作用及演替的过程(图 1)。针对饲草贮存加工中存在的霉变等损失大、饲用价值提升有限、草产品质量及安全控制难等重要瓶颈问题,采用微生物组手段结合饲草品质及饲用价值分析,重点研究饲草贮存加工中干物质损失机制、关键养分及元素转化路径、秸秆高效利用机制、真菌毒素积累转化规律、效应因子对草产品饲用价值及草食家畜营养调控机理等[17],从而为建立有效减损、提质、增效、安全的饲草加工技术体系和实现多元草产品的精细加工与品质提升提供理论基础。

(2)研发高效功能生物制剂。在突破草加工理论的基础上,研发相应的减少草产品损失、提高秸秆利用率、保障草产品安全、提升饲草饲用价值的高效功能生物制剂,包括青贮高效菌剂[18-20]、减毒脱毒生物制剂、效应因子生物制剂等;结合配套加工技术(图 2),生产加工优质安全的草产品,降低生产成本,提高经济效益,从而全面提升我国草产品质量品质和市场竞争力。

|

| 图 2 高效复合生物制剂是优质草产品加工的重要保障 Figure 2 High-efficiency compound biological agents are essential for processing of high-quality grass products |

(3)因地制宜,发挥区域资源优势。突出我国北方草原区、农牧交错区、南方草山草坡区和农区等不同区域的独特优势,因地制宜地发挥其地形、光热、气候和资源优势;实现草产品差异化生产,提高加工精细化水平,形成适合不同区域的草产品加工方案,建立相应加工技术体系,提升草产品价值与效益。例如,我国东北地区适合栽培苜蓿和羊草,可利用秋末冬初的低温干燥气候进行冻干草调制;雨热同季的苜蓿栽培区,则可采用窖贮或裹包的青贮方式调制优质青贮苜蓿产品等。

(4)研发多元化草产品。针对草产品供应的时空不均衡性和营养不平衡性,结合地源性饲草资源及养殖业需求实际情况,合理开发多元化的优质人工草产品、天然草产品、混合发酵草产品、全价草产品。开展青鲜草颗粒、草粉等加工工艺及植物性功能添加剂的研究,同时开展秸秆、尾叶等农业副产物饲用化技术等研究[18, 20, 21]。不同营养类型混合青贮草产品还可均衡营养,实现优势互补,如高蛋白豆科饲草与高糖禾本科饲草混合青贮[18]。不同草产品特点不同,如:青贮草产品具有适口性好、消化率高等特点;草捆和草颗粒等成型草产品干物质含量高,利于贮藏和运输。通过有目的地研发多元化草产品,全面提升我国草产品生产加工的技术水平,提高市场竞争力,助力我国草产业的快速发展[22]。

(5)建立草产品快速评价技术体系与标准。草产品要形成商品及产业化,评价体系及标准的建立至关重要。在建立健全主要草产品发酵指标、营养指标、微生物组成等的数据库及评价体系基础上,建立草产品快速检测平台,制定收获、运输、加工、生产、检测相应标准,严格把控草产品质量。另外,草产品质量安全是保障畜产品质量安全的第一道关卡。随着人们对饲草产品质量安全问题的关注度逐渐提升,亟待系统建立安全卫生方面标准。例如,危害因素分析与关键控制点(HACCP)[23]是建立质量保证体系的依据,已得到国际组织认可。

(6)开发高附加值等草产品。草产品附加值的进一步提升及草产业的高质量、高效益发展,有赖于精深加工草产品、拓展草业生产领域。从饲草中提取蛋白质、叶绿素和β-胡萝卜素等有效物质,对其进行多层次加工和综合利用,可使草产品附加值得以提升。

(7)集成机械化、智能化收获—加工—贮藏—运输设备。研发国内适用的中小型草产品加工机械,在不同区域因地制宜、有序推进草产品加工机械化、自动化、智能化,促进草产品加工机械化与畜牧业产业化联动发展[22]。随着我国5G通信大规模使用,物联网技术的逐步成熟则会快速推动无人收获—加工—贮藏—运输等设备的发展与应用。

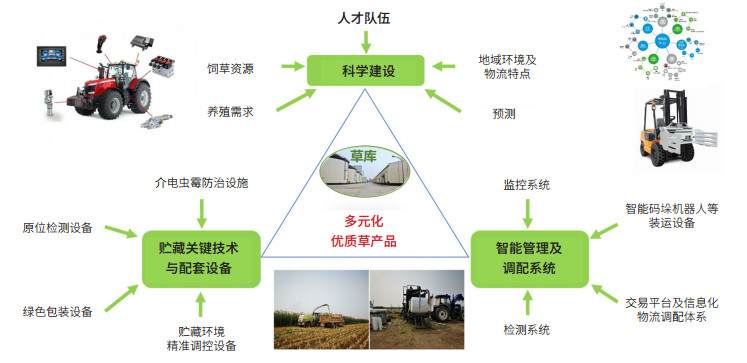

3.2 打通上下游链条,打造优质草产业(1)建立智能化草产品储备库。在“以粮为纲”的年代,粮库在保障粮食安全方面发挥了巨大作用。同理,当前建立智能化草产品储备库(图 3),对我国草牧业持续发展有着重要意义。草产品持续稳定供应不仅可解决草畜时空供应不平衡的问题,还可保证草产品快速、高效流通,保障畜牧业的健康稳定发展[22]。进一步针对我国牛羊肉产业布局及草产业发展布局有季节性及地域性差异的情况,合理布局建设智能化草产品储备库;其将协调全国草畜平衡,保障草畜及其产品的稳定供给。

|

| 图 3 智能化草产品储备库建设蓝图 Figure 3 Blueprint of intelligent depot construction for grass products |

(2)搭建饲草产品线上交易平台。搭建饲草产品线上交易平台,完善信息化管理系统,促进饲草产品商品化进程,使得饲草产品更高效、更便捷、更精准地服务养殖业[24]。通过集成信息化、智能化等技术,使草产品与草产业数字化,促进草产品加工生产与草产业管理方式革新,有效服务于草牧业生产与发展,同时增强我国草产品的国际市场竞争力。依托健全的评价技术与标准,规范饲草买卖市场,全力打造“饲草银行”。借助草产品加工信息网络平台,推动草产品期货发展,实现数字化交易,从而实时掌控草产业行情的动态[25]。

(3)建立“绿色通道”制度,形成智能调配系统。建立健全草产品“绿色通道”制度,降低运费标准,保障运输时间与效率。加强市场监管,降低交易成本,实现全国草畜联通,缓解企业竞争压力,提升区域草产业竞争力。同时,建立智能化运输与调配物流体系,保证草产品合理规划与精准运输。

(4)发展草牧业保险基金。政府可运用农村财政资金建立草牧业保险基金,或者鼓励保险公司拓展草牧业保险业务,以降低饲草栽培与收获、草产品贮存与运输、牲畜防疫等草牧业生产链条中遭受的各种自然灾害和意外伤害给农牧户或者企业造成的经济损失。对于参加草牧业保险的种植户和养殖户,在申请贷款时,金融服务机构可在贷款利率上给予相应的优惠[26]。此外,可鼓励适宜大力发展草牧业的地方自主开展草牧业收益险、草畜产品价格险试点,并逐步实现全覆盖。

(5)鼓励科技人才队伍深入大企业,以科技促发展。由政府或大型科研机构主导,以草牧业龙头企业需求为中心,汇聚覆盖多学科专业人才,尤其是草业科学、微生物学、动物营养学、农业机械化及其自动化和信息化管理等多学科人才,建设一支“有知识、有技术、有抱负、有拼劲”的科技会战队伍,着力解决阻遏草牧业发展的一系列科技瓶颈,实现科技促进企业及产业发展。

致谢 感谢中国科学院植物研究所景海春、高树琴,中国科学院上海营养与健康研究所武爱波,中国科学院东北地理与农业生态研究所孙海霞,中国科学院亚热带农业生态研究所王敏,中国科学院理化技术研究所张振涛等为本文提供的相关技术资料!| [1] |

高树琴, 王竑晟, 段瑞, 等. 关于加大在中低产田发展草牧业的思考. 中国科学院院刊, 2020, 35(2): 166-174. |

| [2] |

中华人民共和国农业部. NY/T 635-2002天然草地合理载畜量的计算. 北京: 中国标准出版社, 2003.

|

| [3] |

周道玮, 张平宇, 孙海霞, 等. 中国粮食生产与消费的区域平衡研究——基于饲料粮生产及动物性食物生产的分析. 土壤与作物, 2017, 6(3): 161-173. |

| [4] |

任继周, 李发弟, 曹建民, 等. 我国牛羊肉产业的发展现状、挑战与出路. 中国工程科学, 2019, 21(5): 67-73. |

| [5] |

胡坚强, 任光凌. 传统林业思想中的"天人合一"理念及其实践. 世界林业研究, 2004, 17(4): 42-44. DOI:10.3969/j.issn.1001-4241.2004.04.009 |

| [6] |

刘亚钊, 王明利, 蒋年华. 中国草产品贸易格局和发展趋势分析. 草业科学, 2018, 35(11): 2765-2772. DOI:10.11829/j.issn.1001-0629.2018-0361 |

| [7] |

司强, 贾玉山, 张玉兰, 等. 试论苜蓿的储备条件与管理. 草原与草业, 2019, 31(2): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.2095-5952.2019.02.002 |

| [8] |

张静. 我国牧草加工企业发展现状分析及对策. 呼和浩特: 内蒙古农业大学, 2019.

|

| [9] |

贾玉山, 玉柱, 格根图, 等. 草产品加工与贮藏学. 北京: 中国农业大学出版社, 2019.

|

| [10] |

沈海花, 朱言坤, 赵霞, 等. 中国草地资源的现状分析. 科学通报, 2016, 61(2): 139-154. |

| [11] |

杜青林. 中国草业可持续发展战略. 北京: 中国农业出版社, 2006.

|

| [12] |

丛宏斌, 姚宗路, 赵立欣, 等. 中国农作物秸秆资源分布及其产业体系与利用路径. 农业工程学报, 2019, 35(22): 132-140. DOI:10.11975/j.issn.1002-6819.2019.22.015 |

| [13] |

刘融, 王宵. 秸秆饲料化技术的方法、发展前景及应用阻力. 畜牧兽医科技信息, 2017, (6): 134. DOI:10.3969/J.ISSN.1671-6027.2017.06.127 |

| [14] |

Borreani G, Tabacco E, Schmidt R J, et al. Silage review: Factors affecting dry matter and quality losses in silages. Journal of Dairy Science, 2018, 101(5): 3952-3979. DOI:10.3168/jds.2017-13837 |

| [15] |

张文举, 王加启, 龚月生, 等. 秸秆饲料资源开发利用的研究进展. 国外畜牧科技, 2001, (3): 15-18. DOI:10.3969/j.issn.1671-7236.2001.03.006 |

| [16] |

侯向阳, 张玉娟. 草牧业提质增效转型发展的驱动要素分析. 科学通报, 2018, 63(17): 1632-1641. |

| [17] |

王天威, 曹艳红, 杨果, 等. 乳酸菌对青贮品质及草食家畜健康的影响. 中国科学: 生命科学, 2020, 50(9): 927-938. |

| [18] |

Ni K K, Zhao J Y, Zhu B G, et al. Assessing the fermentation quality and microbial community of the mixed silage of forage soybean with crop corn or Sorghum. Bioresource Technology, 2018, 265: 563-567. DOI:10.1016/j.biortech.2018.05.097 |

| [19] |

Su R N, Ni K K, Wang T W, et al. Effects of ferulic acid esterase-producing Lactobacillus fermentum and cellulase additives on the fermentation quality and microbial community of alfalfa silage. PeerJ, 2019, 7: e7712. DOI:10.7717/peerj.7712 |

| [20] |

Wang T W, Teng K L, Cao Y H, et al. Effects of Lactobacillus hilgardii 60TS-2, with or without homofermentative Lactobacillus plantarum B90, on the aerobic stability, fermentation quality and microbial community dynamics in sugarcane top silage. Bioresource Technology, 2020, 312: 123600. DOI:10.1016/j.biortech.2020.123600 |

| [21] |

Zhong J, Ni K K, Yang J X, et al. The present situation and prospect of the processing technology of forage grass in China. Chinese Science Bulletin, 2018, 63(17): 1677-1685. DOI:10.1360/N972017-01168 |

| [22] |

范文强, 格根图, 贾玉山. 中国草产品加工业发展展望. 草原与草业, 2017, 29(3): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.2095-5952.2017.03.003 |

| [23] |

陈玲玲, 玉柱, 毛培胜, 等. 中国饲草产业发展概况及饲草料质量安全现状. 饲料工业, 2015, 36(5): 56-60. |

| [24] |

贾玉山, 都帅, 王志军, 等. 中国牧区饲草储备展望. 草业学报, 2015, 24(9): 189-196. |

| [25] |

贾玉山, 侯美玲, 格根图. 中国草产品加工技术展望. 草业与畜牧, 2016, (1): 1-6. DOI:10.3969/j.issn.1673-8403.2016.01.001 |

| [26] |

印遇龙. 关于促进畜牧业高质量发展的意见. 兽医导刊, 2021, (3): 1. |

| [27] |

Dunière L, Sindou J, Chaucheyras-Durand F, et al. Silage processing and strategies to prevent persistence of undesirable microorganisms. Animal Feed Science and Technology, 2013, 182(1-4): 1-15. DOI:10.1016/j.anifeedsci.2013.04.006 |