2. 中国科学院预测科学研究中心 北京 100190;

3. 中国科学院数学与系统科学研究院 北京 100190;

4. 中国科学院大学 经济与管理学院 北京 100049

2. Center for Forecasting Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

4. School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

摩根士丹利资本国际公司(MSCI)发布的《2021年全球机构投资者调查》显示,在新冠肺炎疫情(以下简称"疫情")暴发等事件的冲击下,全球市场对于可持续发展理念的认同度大幅提升。根据联合国环境规划署发布的《2020年排放差距报告》,二十国集团(G20)经济体的碳排放占全球总额的78%;目前,有9个经济体(法国、英国、中国、日本、韩国、加拿大、南非、阿根廷、墨西哥)提出了净零排放目标,同时欧盟作为一个整体也提出了到2050年实现净零排放的目标,但实际上尚没有一个大的经济体真正实现碳中和。尽管疫情导致全球二氧化碳(CO2)排放出现暂时下降,但世界仍然朝着截至21世纪末升温超过3℃的趋势不断发展,这对于实现《巴黎协定》承诺的目标构成较大挑战,各国为实现碳中和的目标都需要付出极大努力。

2020年9月,中国提出了"2060年前实现碳中和"的承诺。按照麦肯锡报告《应对气候变化:中国对策》,中国2016年温室气体排放量净排放量160亿吨CO2当量计算,而40年后需要达到碳净零排放,这是一个很艰巨的任务。实现碳中和愿景,中国当前面临着多重挑战。例如,中国煤炭消费占比较高,能源结构优化及建立绿色低碳的经济体系任务艰巨[1];同时,中国制造业在全球价值链中处于中低端,经济结构调整和产业升级任务艰巨[2]。

"一带一路" 沿线国家和地区①(以下简称"沿线国家")面临共同的生态环境和气候变化的严峻挑战,在接受资本流入、蓬勃发展的同时也正在经历历史上最大规模的绿色低碳转型。沿线国家中大多为发展中国家或欠发达国家,绿色转型发展需要巨额投资。虽然目前这些国家经济规模不大、温室气体排放的全球占比不高,但根据世界银行《世界发展指标》 (WDI)数据,2014年沿线国家中56个②的化石能源消费占比高于经济合作与发展组织(OECD)国家平均水平的有24个。因此,如不从现在着手解决,加大可再生能源在能源结构中的占比,这些国家的经济发展会成为全球降低碳排放统一行动中的"负资产"。发展中国家能否实现低碳发展对全球气候变化起决定性作用[3];而沿线国家在全球生产网络中贯彻绿色低碳发展的力度,将在较大程度上影响全球碳排放总量和碳中和愿景的实现。

① "一带一路"沿线国家和地区指"六廊六路、多国多港"框架下的64个国家和地区(不含中国)。

② 由于数据所限只能计算56个沿线国家的化石能源消费占比。

在国际经济形势和中国经济运行存在重大不确定性的背景下,本文结合经济理论和投入占用产出技术对沿线国家绿色低碳发展及中国对外直接投资(ODI) ③发挥的作用进行了分析和测算,并提出了若干政策建议。

③ 本文研究内容中涉及的对外直接投资(ODI)指境内投资者在报告期内直接向其境外企业实现的投资,包括股权投资、收益再投资和债务工具3部分;模型测算使用的ODI数据来源于中国商务部发布的历年对外直接投资统计公报。

1 在全球投资市场规模萎缩的背景下,中国助推沿线国家的绿色投资 1.1 全球投资市场整体规模下降,但绿色融资规模持续增长联合国《2020年世界投资报告》数据显示,2019年流入亚洲发展中经济体的外商直接投资(FDI)下降了5%,FDI约为4 740亿美元。其中,流入南亚和东南亚的FDI分别增长10% 和5%,但这一增长不足以抵消东亚和西亚外国投资的下降(分别下降13%和7%)。联合国贸易和发展会议(UNCTAD)发布的最新一期《全球投资趋势监测》报告显示,受疫情导致的经济下行的严重冲击,2020年全年全球FDI同比大幅度下降42%,至8 590亿美元。降幅主要集中在发达国家,流入发达国家的FDI同比下降69%,至2 290亿美元,这是过去25年的最低水平。流入发展中经济体的FDI下降了12%,至6 160亿美元。亚洲发展中国家在2020年共吸引了约4 760亿美元的FDI。中国是2020年全球最大的FDI接收国,全年FDI流入上涨4%,至1 630亿美元。

尽管受到疫情暴发等事件的影响,全球绿色融资规模仍持续增长。根据气候债券倡议组织(CBI)报告,截至2020年年底,全球绿色债券发行量达到创纪录的2 695亿美元,略高于2019年的2 665亿美元。美国发行的绿色债券最多,总价值为511亿美元;之后是德国的402亿美元和法国的321亿美元。这些绿色债券的收益主要用于能源行业投资,其次是低碳建筑物和低碳运输。亚洲作为主要的投资流入地,中国在绿色融资中发挥了重要作用。根据中国人民银行数据,截至2020年末,中国绿色贷款余额近12万亿元人民币,存量规模世界第一;绿色债券存量8 132亿元人民币,居世界第二;中国普惠金融的发展支撑了光伏发电等绿色基础设施的建设[4]。

1.2 中国与沿线国家间ODI活跃度显著提升根据世界银行《世界发展指标》数据库公布的数据统计,2015—2018年沿线国家货物和服务对外贸易差额呈现不断增长的态势,沿线国家在国际贸易活动中越来越活跃。其中,中国与沿线国家间的ODI活动日益频繁。根据商务部发布的《中国对外投资合作发展报告2020》,2013—2019年中国对沿线国家ODI流量稳定增长,累计达1 173.1亿美元。国家间投资联系越来越紧密,在沿线国家ODI中比较活跃的主要是新加坡、印度尼西亚、越南、泰国、哈萨克斯坦、俄罗斯等国家,大量的ODI活动集中在亚洲国家之间。

1.3 中国发挥了助推沿线国家投资绿色化的重要作用中国是沿线国家的主要投资来源地。根据国际货币基金组织(IMF)协调直接投资调查(CDIS)数据库公布的跨国投资头寸数据计算,2016—2018年中国对沿线国家的ODI占沿线国家吸收外资总额比重分别为12.46%、7.82%、8.41%,高于其他发达国家(如新加坡、美国、韩国等)。绿色金融的重要作用是优化资源配置,绿色金融能够有效应对环境损害问题[5]。中国在国际上积极组织对沿线国家开展绿色投资,推动沿线国家投资的绿色化,在满足沿线国家基础设施发展需要的同时,推进落实全球碳减排进程。2019年4月25日,中国与来自法国、德国、日本、哈萨克斯坦、阿联酋、英国和中国香港等国家和地区的27家大型金融机构签署了《"一带一路"绿色投资原则》;截至2020年9月,已有来自全球14个国家和地区的37家签署机构和12家支持机构参与其中。2019年,中国与欧盟等经济体共同发起可持续金融国际平台(IPSF),积极利用沿线国家绿色投融资合作应对气候变化。

后疫情时代,受到沿线国家碳减排意愿提高、金融机构对气候风险关注度增加,以及中国可再生能源经验丰富等因素的影响,可再生能源项目在沿线国家能源项目的占比将进一步提高。目前,孟加拉国、巴基斯坦、埃及等沿线国家纷纷取消了大型燃煤发电厂的项目。中国也积极调整对沿线国家能源领域投资结构,引导资金投向可再生能源领域。根据美国企业公共政策研究所(AEI)发布的数据,2020年上半年,中国在沿线国家能源领域投资仍在持续,总投资额为88.1亿美元;其中,可再生能源占比达到58.1%,首次超过化石能源占比。但是,沿线国家当前绿色金融市场发展程度仍较低,中国对沿线国家可再生能源项目投资仍面临许多困难。例如,中国投资相对较少采用与多边机构"混合融资"的模式,国内信用保险机构对可再生能源项目风险和国别风险的判断仍缺乏成熟标准等现状,这反映出中国气候金融发展仍有许多需要改进的地方[6]。

2 碳中和愿景下的中国ODI对沿线国家具有积极的减排效应根据世界银行《世界发展指标》数据,我们计算了沿线国家的碳排放量。结果显示,2010—2016年沿线国家碳排放规模整体呈上升趋势,由96.27亿吨上升至100.42亿吨,占世界碳排放总量的约30%,由此可见沿线国家的绿色减排发展潜力巨大。为厘清中国ODI在沿线国家绿色发展特别是碳排放中发挥的作用和贡献,本文提出了一种测算中国ODI对沿线国家碳排放影响的模型。

2.1 中国ODI对沿线国家碳排放影响程度测算方法简介根据Dunning等[7]的国际生产折衷理论,ODI的主要动因是依据企业自身所有权优势和内部化优势获取东道国相对本国存在的区位优势,其主要形式主要包括绿地投资和跨国并购,并且这2种行为均会引起东道国的资产发生变化。例如,建立新厂或扩大生产规模、改进生产线,固定资本形成可以较好地表征这种资产变化,即东道国的固定资本形成的变动将会受到投资的影响。Grossman和Krueger[8]提出,经济活动的变化与能源消费和碳排放的变化密切相关。基于此,我们提出了测算中国ODI对沿线国家碳排放影响程度的模型,模型的关键点如下:①计算沿线国家固定资本形成—中国对沿线国家ODI弹性,即中国对沿线国家ODI变动1% 将会引起沿线国家固定资本形成产生的变化率。②将计算得到的弹性引入区域间投入产出模型[9],测算出东道国因中国ODI产生的固定资本形成变化导致的东道国碳排放变化量。③利用区域间投入产出模型可同时测算出中国ODI为沿线国家带来的增加值,并计算得到ODI引致的碳排放强度;将其与沿线国家现有碳排放强度相比较,可测算出创造同等规模增加值中国ODI对沿线国家碳排放的影响究竟是增排效应还是减排效应。

根据商务部《中国对外投资合作发展报告2020》中公布的中国ODI去向的主要沿线国家和其他相关因素,我们选取了25个ODI活动较为活跃的沿线国家④作为研究样本,利用双向固定效应面板模型计算出沿线国家固定资本形成—中国对沿线国家ODI弹性,主要数据来源为世界银行和中国商务部;利用课题组编制的2014年沿线国家间投入产出表,假定2009— 2018年沿线国家间在全球生产网络中的平均生产结构、技术水平和碳排放强度为2014年的水平,测算了10年间中国对沿线国家ODI的累计增长所引起的东道国碳排放的影响。沿线国家间投入产出表包含78个国家和经济体的29个生产部门,其中沿线国家有53个。

④ 依据ODI规模、与中国经济往来密切程度和区域差异程度筛选的25个国家包括:奥地利、白俄罗斯、文莱、希腊、匈牙利、印度尼西亚、意大利、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、老挝、立陶宛、蒙古国、缅甸、马来西亚、菲律宾、波兰、俄罗斯、新加坡、泰国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌克兰、乌兹别克斯坦、越南。由于原始碳排放数据中乌兹别克斯坦与土库曼斯坦合并在一起,因此分析时将二者作为一个整体。

2.2 从区域看中国对沿线国家投资对沿线国家有差异性的减排效应模型测算表明,中国ODI对沿线国家投资绿色化格局的形成具有积极作用。从投资规模来看,2009— 2018年的10年间,中国对上述25个国家的ODI增长了786%,共产生了4.7181亿吨碳排放和1.34万亿美元的增加值。其中,ODI每增长1% 将为当地带来41万吨碳排放和8.798亿美元增加值。与当地现有的生产水平相比,创造同等规模的增加值,中国的ODI共为当地减少碳排放4 478万吨。

从区域来看,投向东盟地区国家的投资为当地减少碳排放1 584万吨,投向俄罗斯、蒙古国和中亚五国的投资为当地减少碳排放2 107万吨;投向中东欧及南欧地区⑤的投资为当地减少碳排放786万吨。中东欧及南欧地区国家垂直专业化程度[10]普遍较高。一方面,中东欧国家在汽车工业、装备制造业和机械设备等行业具有比较优势,经济发展水平相对较高;另一方面,与欧盟发达经济体的密切贸易往来也有利于中东欧国家受技术溢出效应影响在绿色生产方面拥有比较优势。

⑤ 包括匈牙利、奥地利、立陶宛、波兰、白俄罗斯、希腊、意大利。

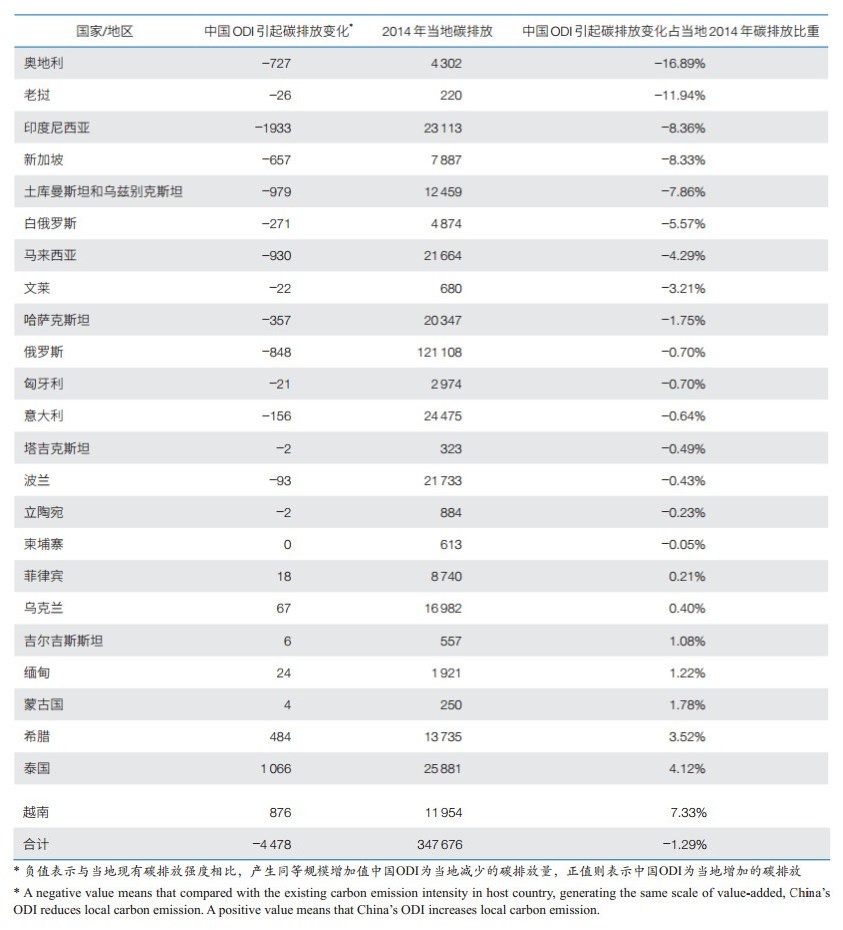

从国家来看,与当地2014年碳排放总量相比,中国对奥地利、老挝、印度尼西亚的ODI为当地减少的碳排放量占当地2014年碳排放比重较大,分别为16.89%、11.94%、8.36%。表 1为中国对沿线国家ODI对当地碳排放产生的影响及其占当地2014年碳排放总量的比重。该结果反映出中国ODI为沿线国家带来了差异性的碳减排效应。中国ODI对俄罗斯、蒙古国和中亚五国的减排效应更强,而中东欧及南欧国家在绿色生产方面更具有比较优势。因此,沿线国家利用自身比较优势,在全球生产网络中发挥产品内分工与贸易的特点,有助于增强沿线国家的整体减排效应。

|

基于上述结果,实现沿线国家合作共赢目标的关键举措之一就是加强沿线国家的经济联通,从而直接刺激投资网络的布局和经济增长,将经济和投资网络更好地联通各国,降低经济往来的成本,实现大经济区的优势互补。以能源(特别是石油资源)依赖型为主要发展模式的沿线国家,更应融入全球价值链体系当中,通过大经济区的协作,加速本国经济的绿色转型升级。

2.3 从行业看中国对沿线国家的ODI呈绿色化特征从行业分析,中国ODI对沿线国家引发的碳减排效应主要集中在陆路运输业、电力生产和供应业、金属冶炼制造业等;所有产生减排效应的行业的累计减排规模达到4 796万吨,这一减排规模与白俄罗斯2014年的碳排放规模基本相当(表 2)。而中国ODI的增排效应则集中在其他制造业、航空运输业、其他非金属制品制造业、金属制品业、化学产品制造业等,所有产生增排效应的行业的累计增排规模为1 813万吨。根据商务部发布的《2019年中国对外投资发展报告》,2018年,中国对沿线国家投资中,电力生产和供应业、采矿业有重要地位;同时,对外承包工程和基础设施建设是"一带一路" 倡议的重要支撑。上述主要的减排行业均属于中国对沿线国家主要投资行业,可见中国对沿线国家的ODI具有投资绿色化的特点。

|

(1)积极参与"一带一路"沿线国家清洁能源建设,共同探索沿线国家科技驱动型低碳发展路径。进一步推动清洁能源的研发和应用,如可再生能源发电、智能电网、电源储存、氢能利用[11]、碳捕获和封存、海洋负排放技术[12]及其他新型基础设施,与沿线国家共同探索以科技创新驱动为主要特征的低碳发展路径,加强可持续发展体系的建设和管理,减缓经济发展带来的生态环境和气候影响代价。建议中国企业借助自身核心技术优势,帮助沿线国家逐步发展其目前难以完成的可再生能源发电项目,争取在当地形成具有创造性的支点项目,以增强中国对外投资的绿色影响。

(2)推动以能源(特别是石油资源)依赖型为主要经济发展模式的沿线国家转型升级。由于中国对沿线国家ODI使当地碳排放增加较多的行业主要集中于其他制造业、航空运输业、金属制品和非金属制品制造业、化学产品制造业等行业,建议在上述行业率先开展低碳转型和技术创新,并充分利用中国大市场,发挥规模效应,进一步提升绿色投资效率。

3.2 建立连贯的沿线国家绿色发展政策进程(1)在全球价值链的"绿色化"重构中,鼓励沿线国家提出或更新其国家自主贡献(NDC)方案,并宣布自己的碳中和目标。从目前有明确提出"零碳" 或"碳中和"气候目标和进展的国家和地区[13]来看,新西兰、匈牙利、智利、斐济、韩国等沿线国家已立法或处于立法状态,奥地利、葡萄牙、哥斯达黎加、斯洛文尼亚、南非、哈萨克斯坦等6个沿线国家发布了政策宣示,这对于助力减缓全球气候变化将发挥重要作用。

(2)在促进沿线国家提出碳中和目标的同时,也应防范沿线国家为实现碳中和目标而导致的能源投资政策变化对前期高耗能项目产生的风险。中国应采取适当措施保障投资方向由传统化石能源项目向可再生能源项目的平稳转变,同时应加入建设脱碳项目的先进行列。2020年,沿线国家在化石能源领域的累计投资从原来预期的71万亿美元下滑28万亿美元左右,已有高耗能项目很可能面临政策转型带来的"搁置资产"风险。建议中资企业针对前期投资的高耗能项目发行一定的沿线国家"绿色过渡债券",以降低前期建设和运营的贷款成本,弥补高耗能项目转型改造带来的损失。

3.3 加强多边绿色发展合作,重点加强与中东欧经济体在经济、贸易和金融方面的绿色生产网络合作与布局加快建设中欧、中英、中法等双边和多边国际绿色发展平台,积极利用沿线国家绿色投融资合作;借鉴发达国家发展绿色投资的先进经验,促进绿色投资带来的低碳技术溢出。

我们的测算表明,中东欧国家在绿色生产方面具有比较优势。因此,建议重点加强与中东欧国家的绿色发展合作,发挥中东欧国家在沿线国家全球生产网络中的关键枢纽作用和区位优势,重点借鉴其具有比较优势的汽车工业、装备制造业和机械设备等交通运输行业的绿色生产经验。截至2020年年底,中国累计对中东欧国家直接投资31.4亿美元,仅占2018年中国累计在沿线国家直接投资986.2亿美元的3.2%,中国与中东欧地区的绿色投融资合作有很大发展潜力。

3.4 优化绿色投资主体结构,防范气候融资风险(1)防范气候融资风险,将发展气候金融放在更加突出的战略地位。建议投资企业充分考虑沿线国家气候投融资项目体量大、参与机构多的特点,谨慎评估气候投融资风险,在沿线国家建设具有气候韧性的基础设施,以提高其环境效益的可持续性。气候金融是防范上述风险的重要工具,而当前中国气候金融发展仍有待提高。建议中资企业尝试寻求国际金融机构贷款,加强与多边金融机构合作,拓展"混合投资",借助外资金融机构的融资和风控能力进行融资渠道拓展。

(2)进一步优化沿线国家绿色投资主体的资本结构和债务结构。目前,国内金融机构对沿线国家投资风险评估和保护机制不健全,亟待优化升级风险评估理念、评估架构、评估工具;同时,应尽快建立纠纷解决机制,并逐步完善海外投资保险制度,加强政策性保险支持。建议丰富债务性融资渠道,适当发挥股权性融资的作用,改善投资主体的资本结构,以支持后续的债务性融资。

| [1] |

姚晔, 夏炎, 范英, 等. 基于环境生产技术效率的中国2030年区域减排目标路径研究. 资源科学, 2017, 39(12): 2335-2343. |

| [2] |

杨翠红, 田开兰, 高翔, 等. 全球价值链研究综述及前景展望. 系统工程理论与实践, 2020, 40(8): 1961-1976. |

| [3] |

周大地, 高翔. 应对气候变化是改善全球治理的重要内容. 中国科学院院刊, 2017, 32(9): 1022-1028. |

| [4] |

刘雪飞, 张奇, 李彦, 等. 普惠金融支持光伏发电发展的空间效应研究. 中国管理科学, 2020. DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2019.2128 |

| [5] |

文书洋, 林则夫, 刘锡良. 绿色金融与经济增长质量: 带有资源环境约束的一般均衡模型构建与实证检验. 中国管理科学, 2021. DOI:10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.2173 |

| [6] |

马骏, 佟江桥. "一带一路"国家可再生能源项目投融资模式、问题和建议. 清华金融评论, 2020, (3): 107-112. |

| [7] |

Dunning J H, Lundan S M. Multinational Enterprises and the Global Economy. 2nd Ed. Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2008.

|

| [8] |

Grossman G M, Krueger A B. Economic growth and the environment. The Quarterly Journal of Economics, 1995, 110(2): 353-377. DOI:10.2307/2118443 |

| [9] |

陈锡康, 杨翠红. 投入产出技术. 北京: 科学出版社, 2011.

|

| [10] |

Hummels D, Ishii J, Yi K M. The nature and growth of vertical specialization in world trade. Journal of International Economics, 2001, 54(1): 75-96. DOI:10.1016/S0022-1996(00)00093-3 |

| [11] |

陈伟, 郭楷模, 岳芳, 等. 趋势观察: 世界主要经济体能源战略布局与能源科技改革. 中国科学院院刊, 2021, 36(1): 115-117. |

| [12] |

焦念志. 研发海洋"负排放"技术支撑国家"碳中和"需求. 中国科学院院刊, 2021, 36(2): 179-187. |

| [13] |

数据资讯: 全球碳中和的学界研究与政府规划概况. 中国科学院院刊, 2021, 36(3): 367-370.

|