编者按 自2017年起, 长期以来,中国科学院学部作为国家在科学技术方面的最高咨询机构,组织院士专家围绕我国经济社会可持续发展、科技发展前沿领域和体制机制、应对全球性重大挑战等重大问题,开展了一系列有关科技发展、社会进步、国家安全等事关国计民生的战略研究和决策咨询,并形成了诸多高质量的咨询报告,为国家宏观决策提供了重要参考依据。为扩大中国科学院学部咨询评议项目的影响力与传播力,使咨询评议成果为社会和公众所了解并达成共识,体现科学的社会责任,在中国科学院学部工作局的指导和支持下,于本期开始,在《中国科学院院刊》上开设“学部咨询”栏目。本期围绕“我国科学教育发展战略研究”学部咨询报告,在中国科学院学部科学普及与教育工作委员会主任杨玉良院士的指导推进下,聚焦“科学教育的发展与创新”,面向科学共同体及全社会进一步研讨科学教育在促进创新发展中的重要基础性作用,比较分析我国科学教育的现存问题,为科学教育的战略发展提供决策参考与建议,以支撑社会主义现代化强国建设。

2. 陕西师范大学 现代教育技术教育部重点实验室 西安 710062

2. Key Laboratory of Modern Teaching Technology, Ministry of Education, Shaanxi Normal University, Xi'an 710062, China

2018年5月28日,习近平总书记出席中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会并发表重要讲话,他指出:“全部科技史都证明,谁拥有了一流创新人才、拥有了一流科学家,谁就能在科技创新中占据优势。”创新是引领发展的第一动力,国家科技创新力的根本源泉在于人才。近半个世纪以来,西方发达国家竞相通过制定长期战略、科学教育标准和立法等形式,自上而下积极干预科学教育、服务国家人才战略。例如:英国通过《教育改革法》明确将科学、数学、语言并列为三大“核心学科”;美国制定《联邦政府关于科学、技术、工程和数学(STEM)教育战略规划(2013—2018年)》以推动科学教育的全面实施等。当前,我国进入全面建设社会主义现代化国家的新发展阶段,公民科学素养提升和创新能力培养成为关键环节。然而,时至今日,我国在一些科技领域仍面临创新人才匮乏的窘境,大力培养科技创新后备人才是我国在未来国际竞争中博得先机的重要保障。明天的强盛来自于今天的后备人才储备,中小学是培养科技创新人才的关键期;为长远解决我国创新人才培养短板、从根本上改变高层次创新人才匮乏的窘境,需要夯实科技强国人才根基重大目标,前瞻部署中小学科学教育,重塑新时代基础科学教育体系。

1 我国科技创新人才早期培养的现状 1.1 国际新格局推动我国科技创新人才早期培养当代国际竞争新格局转向聚集创新型人才。从2020年全球创新指数可知,表现最好的经济体仍然几乎全部来自高收入组别,如瑞士、瑞典、美国、英国、荷兰等;而唯一的例外是中国——中国连续2年排名第14位,是全球创新指数前30位中唯一的中等收入经济体。但是,我们要清醒地看到,我国在人力资本方面还有待进一步提升:中学的生师比在130个经济体中位于62位;研发人员以全职研究人员/百万人口计算,我国为1 307.1人/百万人口,位居全球第48位。生师比是指折合在校学生数与学校专任教师数的比例,是教学评估中用来衡量学校办学水平的重要指标;研发人员的比例也一定程度上说明创新人才的储备状况。由此可见,我国在创新指数的人力资本维度尚不占有明显优势。近年来,国际上特别重视对具有科技素养及发展潜力青少年的专业化教育,大力推行人才培养的相关政策与实践。区别于全体学生的科学与技术素养教育,多个国家提倡并践行科技创新人才的个性化培养方式和专业化成才路径。为提升科技实力,美国、加拿大、英国、德国、日本、韩国、新加坡、以色列等创新型国家非常重视科技创新人才的早期培养[1]——不仅重视高等教育阶段的管道输出,更为关注中小学的STEM教育及其科学素养提升[2]。国家的综合实力与核心竞争力取决于内在科技创新能力水平,根本上依赖于创新人才,而中小学时期则是人才培养的黄金阶段与关键节点。因此,我国急需将科技创新人才的早期培养作为科技创新工作的重中之重。

1.2 我国现有政策对中小学科学教育支持不足自党的十八大以来,我国进入了全面推进创新人才培养的新阶段,科技创新人才培养计划不断被提出。2012年教育部印发《国家教育事业发展第十二个五年规划》,围绕“加强创新人才培养”作了专项论述;2013年教育部与中国科学技术协会启动了“中学生科技创新后备人才培养计划”(简称“英才计划”);2015年国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,其中在建设任务中强调要培养拔尖创新人才;2018年教育部等六部门继续推行“基础学科拔尖学生培养计划2.0”,提出实施基础学科拔尖学生培养指导方案;2020年教育部印发《教育部关于在部分高校开展基础学科招生改革试点工作的意见》,决定自2020年起,在部分高校开展基础学科招生改革试点(也称“强基计划”)。但从总体上看,作为源头阶段和基石任务,我国中小学科技创新人才培养的精准政策较少、系统性工作还未引起足够重视。

1.3 我国中小学生科学职业期望和动手实践能力不容乐观根据经济合作与发展组织(OECD)发布的2015国际学生评估项目(PISA)调查报告可知,我国北京-上海-江苏-广东15岁学生的科学成绩在全球占有优势,但是这些学生的科学职业期望在72个参与国和地区中仅排在68位。《中国教育统计年鉴2018》表明,小学科学教师的数量仅为小学数学教师的12%;并且,小学科学教师的学历质量在基础教育的所有学科中最弱——专科学历占比47%,本科学历占比45%。《 2018年国家义务教育质量监测》表明,中小学生的科学理解能力相对较强,但科学探究能力和科学思维能力有待提高。与科学理解能力相比,学生科学探究能力和科学思维能力达到中等及以上水平的比例较低。监测还发现,学生参与科学课的动手实验和实践调查的机会较少:4年级学生在本学期科学课上经常做动手实验的比例为46.8%,从不或几乎不做的比例为19.0%;8年级学生生物课上做过3次及以上动手实验的比例为19.3%,从来没做过的比例为47.1%。以上问题明显阻碍了我国科技人才涌现的源头,难以适应建设世界科技强国的人才储备需求。

2 动态审视科技创新后备人才培养理论和实践经验 2.1 创造力培养实践:从要素解构到贯通涌现国内关于创造力的早期经典研究是林崇德[3]的创造性心理结构,即创造性人才=创造性思维+创造性人格。之后,由认知和心理测量思维转向能力和过程的系统性关注,强调创新素质系统。例如,张春莉等[4]提出创新素质系统是知识、思维、监控、协作、践行、动机和人格等7个要素交互作用的结果。此后,综合提出21世纪核心素养“5C”模型,张亚坤等[5]认为创新素养包括创新人格、创新思维和创新实践3个要素,创新人格和创新思维是创新实践的基础,创新实践是创新人格和创新思维在特定任务情境下的综合表达。综合来说,对创造力的动态认识基于认知基础关注非认知因素及其环境系统构建。创造力水平按照由低到高的层次建构了“4C”(4 creativity)模型,即“微C”(mini-c)、“小C”(little-c)、“专C”(professional-c)和“大C”(big-c)[6]。每个人都有“微C”潜质,即个体会对学习经历和活动等进行有意义、与众不同或个性化解释;“小C”是在日常生活中表现的解决问题能力及创造力;“专C”是指具有某种专业或职业素养的人所展现出的创造力;而“大C”则是指卓越的创造力,如爱因斯坦等科学家等展现出的创造力。每个人都有可能经历这4个阶段,但发展模式不同[7]。应当保护学生的“微C”表现,以跨学科、通识性、多样性的科学教育方式促进科学文化的生成,为人才涌现提供广阔基础;同时,在教育过程中注意引导“小C”,以贯通式、体验性的学习方式为科技特长学生提供加速发展渠道,使其逐步发展科技领域的创造性思维和能力;发现“专C”是高中阶段和大学阶段的预期教育目标;而对于“大C”则只有少数杰出科学家才能实现。

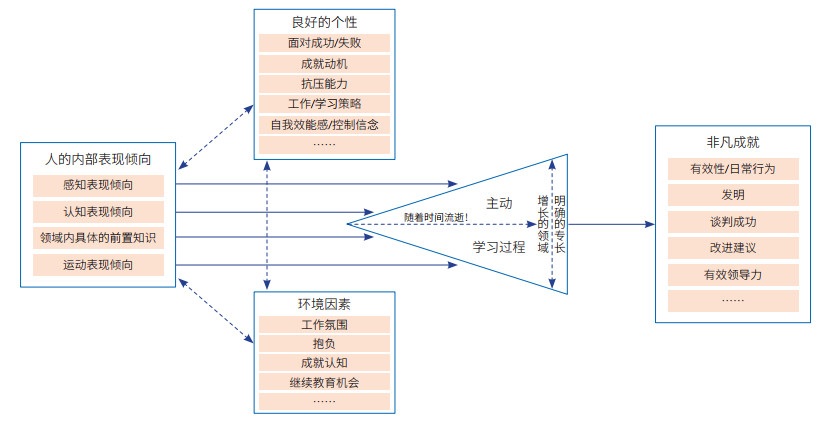

2.2 创新后备人才培养理念:从单维发展到多元交互通用领域的创新后备人才已有丰富的培养模式[5]。以慕尼黑模型的发展来看,培养模式逐渐转向贯通和连续、注重个体学习-社会文化-家庭环境的交互影响等。动态的天才儿童发展模型关注人的内部表现倾向、良好的个性和环境因素的共同作用,最终随着时间流逝中的主动学习过程取得非凡成就(图 1)[8]。

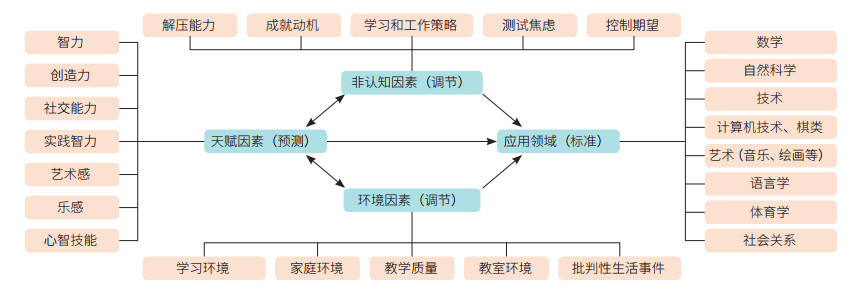

Heller等[9]基于慕尼黑天才模型的研究侧重在非认知因素和环境因素的调节作用,天赋因素的预测价值,以及应用领域的适宜标准。非认知因素侧重于解压能力、成就动机、学习和工作策略、测试焦虑和控制期望;环境因素涉及学习环境、家庭环境、教学质量、教室环境、批判性生活事件;天赋因素则包括智力、创造力、社交能力、实践智力、艺术感、乐感、心智技能;而应用领域表现为数学、自然科学、技术、计算机技术、棋类、艺术(音乐、绘画等)、语言学、体育学和社会关系(图 2)。总体来说,通用领域的创新人才培养存在3类倾向:①智力倾向型培养模式,如智力模型结构、无限才能模式、多元智力模式等;②综合型人才培养模式,包括人才搜寻模式、全校充实模式等;③活动倾向型培养模式,如自主学习模式、创造性问题解决模式、普渡三阶段充实模式、卡普兰框架模式、梅克矩阵模式等[10]。但是,目前国际学界多聚焦于一般领域的创新人才研究,并没有凸显科技特色,未来发展仍需基于成长规律研究,同时关注不同国家或地区自身文化影响的创新价值取向[5]。

3 科技创新人才早期培养的批判认识与关键问题 3.1 科技创新人才早期培养的批判性认识社会文化对特定环境中天赋的隐含概念产生影响,文化价值观也会影响特定领域人才发展的支持水平[11]。从传统研究看,天才儿童的构成要素包括一般认知因素和非认知因素[12];从创新后备人才的培养路径来看,教育者关注外部环境带来的影响,通过机会均衡、融合加速模式和脱离正常学校学习模式等方式尽可能避免这些学生受到外在因素干扰而发展受阻。但这些方式的实际效用如何,个体发展需求是否得到体现,不同学生的个性发展过程是否引起关注,各种策略的实施力度如何,以及评价结果是否滞后或者对实施过程产生干扰等,都会引发对传统模式的反思。美国通过STEM教育大力推进科技创新后备人才的发展。早期的管道理论试图回答STEM人才的流失现象,认为从中小学到最终从事STEM专业过程中,中学阶段是人才流失最为严重的时期[13],这表明基础教育阶段创新人才培养工作的重要意义[14]。但管道理论将学习与职业发展轨道假设成是线性的、不可逆转的,无法解释中间参与到STEM专业的部分人才[15]。STEM从业人员的桑基图(Sankey diagram)则呈现了学生从学习到进入STEM职业的轨迹不是线性的、唯一的,而是各种可能途径的交叉组合[16]。

3.2 我国青少年科技创新人才培养的关键问题新时代我国科技创新人才的培养不仅需要重视中小学阶段的早期培养,还需要进一步思考其本质内涵及其演变发展。科技创新人才的识别和选拔标准已从天赋智商发展到成功智能,其培养模式也从天才儿童范式向天资发展范式和区分教学范式转型,校内外课程重心从侧重同质性移到侧重异质性,培养理念从外在设定目标向内外目标协同发展,并且更多地涉及人才培养的价值取向问题[17]。科技创新后备人才的评价体系也从一元智能到多元智能,从领域专属逐渐走向领域通用与领域专属并重。基于此,学界对中小学科技创新人才培养的关键问题达成5点共识:①科技创新人才的形成是在一定智商和创造力的基础上,与外部环境因素相互影响的结果;科技创新后备人才虽然存在智商阈值,但是环境因素对个体产生重要作用。②科技创新人才选拔和培养应当兼顾实践能力和综合素质的协同发展。③需要为科技创新后备人才提供异质化课程,建立动态的个性化发展路径。④在科技创新后备人才的教育过程中,需要促进外部社会价值导向与内在个体发展诉求的整合。⑤急需构建从中小学到本科、研究生阶段全方位的培养体系,提供长周期的研究资助。

综上,科技创新人才是人和外部环境互动过程中,内部结构和功能所产生的变化,以及这种内部发展所呈现的外部个体差异,即在特定科技领域中表现卓越。教育在其培养过程中发挥重要作用,对人才的测评涉及认知、社会情感技能、信念、人格等多方面。科技创新后备人才的发展经历3个阶段,不同阶段发展任务不同,需要采用的培养模式与教育目标也存在差异:①激发兴趣和扶植阶段(学前—3年级),更多关注“微C”的萌发和保持,激发儿童的科学学习兴趣并维持相对积极的学习习惯与正向的学习情感;②自我探索和定向阶段(4—9年级),关注学生“小C”的发展,保持学生的科学兴趣并养成积极的科学认识论,使得学生能够更宽泛和深入地自我探索,并能够对科学学习和领域探索形成较为稳定的初步定向,培育高阶思维能力,夯实科学领域的坚实根基;③专业分化和才华展现阶段(10年级—大学),侧重“专C”的培养,鼓励和支持学生在科学某一领域或多个领域开展较为深入的探究,养成创新意识、科研精神与创造性问题解决能力等。

4 我国科技创新后备人才培养的建议多年来,教育部、中国科学技术协会等部门主办的“拔尖计划”“英才计划”“全国青少年科技创新大赛”“中国青少年机器人竞赛”“明天小小科学家”等科技创新后备人才培养工作取得突出成效,积累了特色经验。然而,与建设科技强国的要求相比,当前我国科技创新后备人才培养规模急需扩大、质量亟待提升、机制亟待创新。为实现2050年建成世界科技创新强国的目标,必须充分发挥科技界、教育界及社会等多方面力量,夯实科学教育根基,扎扎实实“从娃娃抓起”,前瞻部署国家基础教育阶段科学教育新体系。

(1)高度重视培养中小学生的科学学习兴趣。落实科学课程的课时要求,优先发展小学科学教育。建议将科学与数学、语文作为小升初、中考、高考等同对待的考察科目。重视教学内容结构调整,加强小学、中学和大学的衔接,强调跨学科知识、实践探究及问题解决能力培养,并在测试中加强非认知因素考察。

(2)以科教融合方式创新科学教育教师的培养。由教育及科技相关部门统筹组织中小学科学教师、校外科技辅导员、高校和科研院所专家,完善科学教育师资的生态网络和专业队伍建设。加紧师范院校科学教育专业师范生培养,鼓励综合性大学建立科学教育专业。鼓励当下的科学家参与未来科学家的培养,设立“科技专家+学校科学教师”双师制,创新青少年人才培养有效途径。

(3)为基础教育阶段有特殊潜质的青少年提供特殊培养的绿色通道。公平教育是人尽其才的教育,是使有科学家潜质的青少年获得拔尖人才培养机会的教育。建议遴选有科技特长的中小学生,设立科技特色天才班、科技特色学校。鼓励院士和高水平科学家领衔设立校外科技特长生小组。改革高校人才选拔机制,设立绿色通道,对具有科学家潜质的考生予以破格录取,作为高考的重要补充。

(4)加强多主体协同赋能科学教育创新发展。加强各类场馆、科研机构、高校与中小学的联系,丰富科学教育资源,创新校内外结合的科学教育模式,形成有机协同的整体合力。为退休科研人员和科学教育教师参与科学教育提供通道。研究推进国家科技计划、科学基金项目成果与科学教育的对接机制,选择适当项目实现科学教育转化,推动前沿科技成果向科学教育转化。

(5)构建科学教育研究与实践相结合的新生态。设立科学教育研究重大项目,搭建全面、系统、长期跟踪的科学教育研究体系,刻画我国学生科学学习的认知和思维特征,研究我国青少年人才成长规律。加强科学教育研究体系、实践体系相结合的生态建设,加强STEM教育及跨学科教育研究。适应大数据时代的学习方式变革,探索技术融合的学习环境构建,广泛探索跨学科学习、深度学习、网络学习等学习方式,强化科学教育技术支撑。

(6)加强科技创新后备人才培养的纵向研究。学界现有研究虽提出人才成长的重要阶段和关键因素,但实证研究匮乏;研究对象多为成年后群体,由果溯因展开研究,多进行横断面研究和回溯研究。但是,科技创新人才成长具有很大的复杂性,纵向研究极为重要,并且需要长周期教育干预的课程体系设计、形成性的跟踪与评测。因此,设立人才成长规律研究重大项目,综合评估科技创新拔尖人才培养计划实施效果尤为重要。因此,需布局科学教育数据平台、有效获取多部门在不同时段人才成长表现的数据资源,协同开展成长跟踪研究。进一步通过建立循证决策机制和创新人才培养模式改进的动态监测系统,不断优化科技创新后备人才的培养体系和科学教育资源配置,高效储备我国科技创新后备人才,夯实科技强国建设的人才培养源头与根基。

| [1] |

National Science Board (US). A National Action Plan for Addressing the Critical Needs of the US Science, Technology, Engineering, and Mathematics Education System. Washington DC: National Science Foundation, 2007.

|

| [2] |

Marginson S, Tytler R, Freeman B, et al. STEM: Country Comparisons: International Comparisons of Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM) Education. Melbourne: Australian Council of Learned Academies, 2013. |

| [3] |

林崇德. 创造性人才·创造性教育·创造性学习. 中国教育学刊, 2000, (1): 5-8. DOI:10.3969/j.issn.1002-4808.2000.01.002 |

| [4] |

张春莉, 程黎, 王本陆, 等. 青少年创新素质模型的理论构建. 北京教育学院学报, 2018, 32(3): 28-34. |

| [5] |

张亚坤, 陈龙安, 张兴利, 等. 融合视角下的西方创造力系统观. 心理科学进展, 2018, 26(5): 810-830. |

| [6] |

甘秋玲, 白新文, 刘坚, 等. 创新素养: 21世纪核心素养5C模型之三. 华东师范大学学报(教育科学版), 2020, 38(2): 57-70. |

| [7] |

Beghetto R A, Kaufman J C. Toward a broader conception of creativity: A case for "mini-c" creativity. Psychology of Aesthetics, Creativity, and the Arts, 2007, 1(2): 73-79. DOI:10.1037/1931-3896.1.2.73 |

| [8] |

Ziegler A, Perleth C. Will sisyphos make it in rolling the stone up the hill? A critical review of possibilities for diagnosis and support of the gifted in vocational training on the basis of the munich dynamic giftedness model. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 1997, 44(2): 152-163. |

| [9] |

Heller K A, Perleth C, Lim T K. The Munich model of giftedness designed to identify and promote gifted students//Sternberg R J, Davidson J E, eds. Conceptions of Giftedness. New York: Cambridge University Press, 2005: 147-170.

|

| [10] |

王晶莹. 发达国家中小学英才教育课程模式探究. 世界教育信息, 2013, 26(17): 44-47. |

| [11] |

衣新发. 创造力理论述评及CPMC的提出和初步验证. 心理研究, 2009, 2(6): 7-13. DOI:10.3969/j.issn.2095-1159.2009.06.002 |

| [12] |

Tiffi K. Holistic perspectives on gifted education for the 21st century//Ambrose D, Sternberg R J. Giftedness and Talent in the 21st Century: Adapting to the Turbulence of Globalization. Rotterdam: Sense Publishers, 2016: 101-110. .

|

| [13] |

Ziegler A, Phillipson S N. Towards a systemic theory of gifted education. High Ability Studies, 2012, 23(1): 3-30. DOI:10.1080/13598139.2012.679085 |

| [14] |

Dacis G A, Rimm S B, Siegle D. Education of the Gifted and Talented. Essex: Pearson Education Limited, 2014.

|

| [15] |

王卓, 王晶莹. 管中窥水: 美国STEM教育战略的纵向研究剖析. 教育导刊, 2018, (4): 83-90. DOI:10.3969/j.issn.1005-3476(s).2018.04.015 |

| [16] |

马修·卡纳迪, 艾瑞克·格林沃尔德, 金伯利·哈里斯, 等. 对STEM管道比喻理论的质疑——STEM管道比喻理论是否适用于学生和STEM从业人员?. 科学教育与博物馆, 2015, 1(1): 20-29. DOI:10.3969/j.issn.2096-0115.2015.01.008 |

| [17] |

阎琨, 吴菡. 拔尖人才培养的国际趋势及其对我国的启示. 教育研究, 2020, 41(6): 78-91. |