2. 中国科技出版传媒集团有限公司 北京 100717;

3. 中国科学院大学 人文学院 北京 100049

2. China Science Publishing & Media Group Ltd., Beijing 100717, China;

3. College of Humanities, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

创新是一个民族进步的灵魂,是国家发展的不竭动力。中国将在2035年基本实现现代化,到21世纪中叶建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。随着脑科学、人工智能等现代科技的飞速发展[1],在现行基础教育体系下积极培育大批创新型人才,是当前需要给予高度关注的长远大事。

在建设创新型国家的大背景下,紧跟全球创新教育的脚步,推广青少年创新素质教育具有极高的迫切性。实现第二个百年奋斗目标所依靠的支撑中国创新发展、参与国际竞争的核心人才储备目前正在接受着基础教育。创新人才教育不仅要关注应试教育体系下的学科文化知识技能,更要注重在国际竞争中所需的创新精神和创造能力的培养与提升,因此急需一种在现行基础教育体系之外更科学地培养人才和选拔人才的创新素质培养新模式。

如何建立科学的、符合时代要求的青少年创新素质培养新模式,需要大量的理论与实践探索。本文通过对国内外创新素质培养与测评现状的分析,基于脑科学认知理论,结合心理学量化测评技术,提出了一种创新素质测评与训练的新模式,以期推动我国的青少年创新素质培养。

1 国内外创新素质培养与测评现状近年来,涵盖知识挖掘、知识加工、记忆方法、快速阅读、语言表达、沟通交流、数字直觉、思维导图、逻辑思辩、想象能力、专注力等多元创新素质能力的体系化训练与评价日益受到重视,各国都投入了大量精力和财力开展相关研究并进行了相关探索实践,积累了一些经验和教训。我国的创新素质培养与测评工作虽然起步较晚,但相关工作受到广泛重视,有望在近期取得突破性成果。

1.1 国外的创新素质培养与测评实践世界各国都十分重视创新素质的测评和培养,并投入大量的精力和财力。以美国、英国、日本和韩国、新加坡为例,简述如下。

(1)美国。美国一直都很注重青少年全面素质的培养和提高,尤其强调创新能力的培养,并不断建构新的测评和培养体系,以适应时代的发展需要[2]。2017年5月,美国近百所顶尖私立高中成立的能力素养成绩单联盟(MTC)推出一种动态电子档案——“新模式”(A New Model)作为高中生评价新体系。该评价体系包括8项能力和61项子能力,通过动态的、持续追踪的电子档案形式全面评估学生的创新素质。该评价体系已获得美国大学申请系统(CAAS)的支持,是美国教育界测评学生创新素质的重要尝试[3]。

(2)英国。英国十分重视培养学生的创新素质和创造思维能力,在部分高校采用“基于项目的学习”(project based learning)培养模式[4],通过引导学生在实际项目中探究和解决复杂问题,来培养学生的创新能力。同时,运用灵活多样的评估方式,以保护学生的个性化发展。

(3)日本和韩国。日本和韩国的高等院校招生制度演变存在大体一致的发展走向。从青少年创新素质评价要素的微观视角考察,呈现由单要素到多要素,由考试到评价的走向;从评价和选拔模式的中观视角考察,呈现由单一到分类,由一元到多元的走向。

(4)新加坡。 2003年,新加坡改写了其国家青少年大学入学考试的历史,“实施了第一个完全以学校为基础的新加坡剑桥普通教育证书(普通水平)会考A-Level项目工作评估”。该评估实践多年已获得国际认可,并得到大学和用人单位的赞赏。

各国在创新素质培养方面各有特点,但总体上都趋向于通过实际项目,全面培养、全面评估学生创新素质,同时注意避免应试教育模式对培养与测评的负面影响。

1.2 我国创新素质培养与测评的探索我国传统教育体制和教学方法中长期存在重知识、轻能力,重文凭、轻素质,重理论、轻实践的问题,从而影响了青少年创新素质养成[5]。具体表现为我国青少年大多应试知识掌握强,创新认知能力弱,对于认识事物和学习知识只停留在书本和考纲上,不善于把握事物的基本规律和发展方向,更不善于进行预见和应用[6]。

很多学者及一线教师意识到必须改变现行的学生评估体系及价值取向,以充分发挥评估对教育教学的改善功能,突出并强调评估对创新素质的调整和提升作用[7]。然而,我国目前尚没有一套完善的适用于青少年创新素质提升的评估体系。

2020年6月30日,中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《深化新时代教育评价改革总体方案》,其中明确提出“坚持科学有效,改进结果评价,强化过程评价,探索增值评价,健全综合评价,充分利用信息技术,提高教育评价的科学性、专业性、客观性”。该方案为创新素质培养工作指明了发展方向,有望推动青少年创新素质培养工作的快速发展。

2 构建青少年创新素质培养与测评新模式 2.1 创新素质培养与测评的理论基础(1)创新素质的定义。对于创新素质的定义,由于侧重点不同,表述也存在差异。根据主流观点[8],本文中的创新素质主要包括创新能力和创新人格两个方面。①创新能力。创新能力是创新的智慧特征,包括创新思维能力和创新实践能力,以及积极改变自我及环境的应变能力[9]。创新能力是创新的操作系统,在创新活动的每时每刻都会起作用。②创新人格。创新人格是创新的人格特征,是一种相对稳定的非智力因素,包括创新意识、创新情感、创新意志,以及创新信念、使命和价值取向等方面,如好奇心、问题意识、质疑精神、永不满足的进取心、对真知的执着追求,强烈的使命情怀、坚韧顽强的意志等。创新人格是创新的动力系统,往往在创新的关键时刻、在重大抉择的关头,发挥决定性的影响。

(2)创新能力培养与测评。认知能力是指人脑加工、储存和提取信息的能力,即人们对事物的构成或性能与他物的关系、发展的动力、发展方向,以及基本规律的把握能力[10]。它是人们成功完成活动最重要的心理条件。同时,认知能力也是创新能力的前提,二者互为因果,因为创新的过程必然会提高认知,认知能力的提高又推动了创新。知觉、记忆、注意、思维和想象的能力都被认为是认知能力。通俗地说,认知就是我们的思维模式,有怎样的思维模式就会有怎样的行为,自然也就会有怎样的结果。对事物的不同理解和感悟能导致完全不同的应用和发展,产生完全不同的结果[7]。因此,认知能力是创新素质的基础能力,决定着创新素质的发展。对认知能力进行测评,就能够了解和掌握创新素质的情况;对认知能力进行培养,就能够提升创新素质,促进创新素质的发展[11]。

(3)创新人格培养与测评。人格,是个人尊严、价值和道德品质的总和。创新人格就是培养和发展有利于创新或富有创造性的人格特质,这对创新思维的形成和发展,以及创新潜能的发挥,都具有十分重要的意义[12, 13]。培养创新人格主要从6个方面入手:社会责任感;追求科学、追求真理的激情;关注现实、关注前沿的学术品格;强烈的求知欲和坚忍不拔的毅力;“敢为天下先”的勇气和科学怀疑、理性批判的精神;开放的心态和团结协作的精神[12]。对创新人格的评价适合采用评价中心技术中的情境模拟测试,如无领导小组讨论、角色扮演型的模拟作业。

2.2 新模式概述为落实新时代教育评价改革举措,大力推动青少年创新素质培养与测评工作,本文提出一种创新素质培养与测评的新模式(以下简称“新模式”):基于脑科学认知理论,结合心理学量化测评技术进行创新能力和创新人格的持续定量测评,根据测评结果有针对性地对青少年开展个性化创新素质培养训练,从而构建一套在基础教育学科考试之外的全新评价体系以实现创新人才的早期发现与培养。

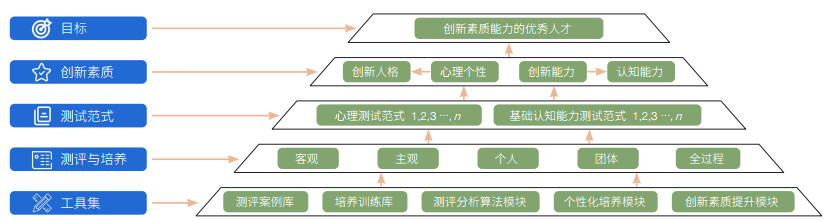

本文尝试构建一套针对不同年龄青少年,涵盖多手段、全方位、全过程、分专业、规范化、可扩展的科学评价标准的创新素质培养与测评模式(图 1)。该模式基于认知科学与心理学领域成熟范式及量表设计多维分级评价体系,采用“测评—训练—测评—训练”的循环迭代模式实现面向青少年认知成长全过程的长期跟踪;还可以对青少年进行个性化、目的明确的潜能开发;进一步,还可通过颁发测评等级证书体现培养结果,从而提高青少年的创新素质,促进创新型人才的全面发展[14]。

|

| 图 1 创新素质培养与测评模式 Figure 1 Innovation ability development and evaluation |

新模式的目标是培养具有创新素质的人才。根据相关理论,在培养工作中主要从创新素质最为核心的心理个性(创新人格)和认知能力(创新能力)两个方面进行培养与测评。针对这两大核心,本文提出由多个素质测评范式组成的支撑训练,暨青少年创新素质培养与测评的工具集(以下简称“培养与测评工具集”),涵盖心理测评范式和基础认知能力测评范式等。在应用素质测评范式时,可通过设计主观、客观、全过程、个人、团体等不同类别的组合测试,实现不同方位和不同要素的培养与测评。其中,客观测评主要是指通过计算机进行在线形式的测评;主观测评主要是指由专家评委进行现场提问答辩形式的测评;个人测评主要对个人能力进行测评,形式为计算机客观测评与现场主观测评相结合;团体测评主要对团队协同能力进行测评,考察团队每个成员的策划、组织和社交能力等,且侧重考查创新人格,形式为现场主观测评。

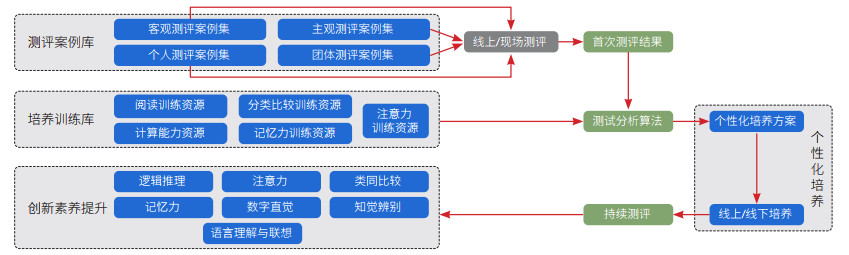

2.3 培养与测评工具集作为新模式的重要工具支撑,培养与测评工具集提供了测评案例库、培养训练库、测评分析算法模块、个性化培养模块和创新素质提升模块等功能(图 2)。培养开始前,培养单位首先对受试者组织线上或现场形式的测评,从而获得首次测评结果;之后,根据测试分析算法模块从培养训练库中为受试者生成每天定制的个性化培养方案,以使其突出优势训练的同时,也可弥补自身的短板,从而实现多元认知能力的综合提升。经过一段时间的训练后(一般以半年为宜),再次进行测评,以对该段时间的训练效果进行总结;同时,持续跟踪个人创新素质发展变化轨线,以实现创新素质能力的量化评价与持续提升。

|

| 图 2 培养与测评工具结构框图 Figure 2 Ability developing and evaluation methods |

本文初步设计了快速阅读、分类比较、数字直觉、超级记忆、听觉注意5个素质测评范式,测评范式是指为了验证对创新素质能力的某种假设而设计的具有验证性目的的实验,包括实验的目的、具体流程、手段等,用于考察和提高青少年知觉辨别、类同比较、逻辑推理、注意力、记忆力、语言理解与联想、数字直觉7项基本认知能力要素。同时,通过对全国5 063位5—15岁(学龄前至九年级)志愿者的数据采集,建立了评价基准线与各年龄段常模①。以下根据前述工作基础,阐述各模块的具体设计思想。

① 常模是一种供比较的标准量数,由标准化样本测试结果计算而来,即某一标准化样本的平均数和标准差。它是人才测评用于比较和解释测验结果时的参照分数标准。测验分数必须与某种标准比较,才能显示出它所代表的意义。

(1)测评案例库与培养训练库模块。①测评案例库。该库包括客观测评案例集、主观测评案例集、个人测评案例集和团体测评案例集,案例集的题目分为客观选择题和主观题2类。②培养训练库。该库的训练集对应创新能力和创新人格所包含的要素,包括适合各年龄段的阅读训练资源、分类比较训练资源、计算能力训练资源、记忆力训练资源和注意力训练资源等。每个训练资源都包含适合不同年龄不同难度的训练案例所需的文字、图像及多媒体资源。③测评范式。本文设计的这5个素质测评范式均参考了认知能力评估研究的经典设计。例如,超级记忆用于考察在不同信息之间建立关联的联想记忆能力;听觉注意借鉴了注意力机制中著名的“鸡尾酒会效应”的思路。而数字直觉则是5个范式中唯一一个不依赖于年龄的计算机化自适应测试(CAT)。

(2)测试分析算法模块。该模块根据被试者的测评结果,实时比对测评数据库中不同分类用户常模给出基础认知能力评价结果;同时,根据最新测评结果动态更新测评数据库中的评价基准。此外,还可以结合培养训练库中各要素训练集案例,为被试者提供个性化的创新素养培养方案。

(3)个性化培养模块。在培养阶段,培养与测评工具集会随机从培养训练库中选择一定数量的案例集组成训练题目,每个被试者的训练题目在难度和等级上都不是完全一样,而是根据上一次测评结果生成的个性化培养方案来设计题目。同时,也可以组织专门的线下培养课程,由专业培训教师进行授课及实践指导。

(4)创新素养提升模块。被试者结束一个阶段的个性化培养后,再次进行测评。测评的结果综合反映出被试者在此期间具体的基础认知能力的提升,以实现对青少年认知成长全过程的长期跟踪。

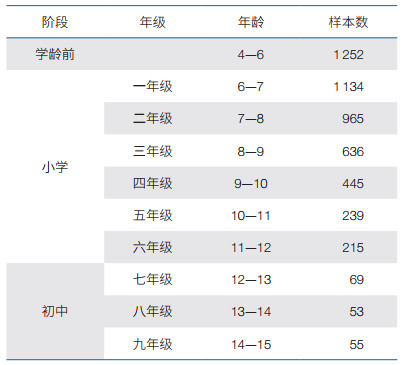

2.3 数据驱动下的创新素质教育2020年9月期间,我们基于一套自主设计开发的培养与测评工具集,在全国范围内通过远程在线测评的方式对本文提出的创新素质培养与测评新模式进行了验证性测试。共有7 449位志愿者参加了此次测评,收回有效结果5 063份。志愿者年级和年龄统计分布如表 1。

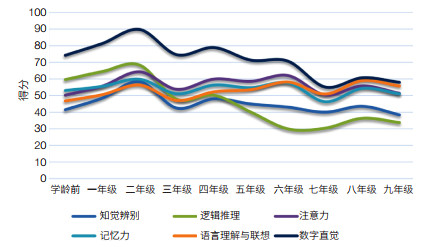

图 3是此次验证性测评的数据统计初步结果。从中可以看出,被试群体各项基础认知能力的发育过程是基本同步的,其中数字直觉能力在学龄前和小学低年级阶段明显高于其他指标,这和我国家庭早期数学教育习惯有着密切的关系;知觉辨别能力在所有指标中偏低,该指标对应青少年对外界环境的各种感觉信息的组织整合能力及辨别能力,说明我国青少年亟待学习获取知识和加工知识的新手段、新方法;逻辑推理能力随着年龄增长呈现出下降趋势,说明目前教育体系中对于青少年逻辑思维的重视程度尚显不足。

|

| 图 3 验证性测评对基础认知能力的数据统计初步结果 Figure 3 Summary of influence on recognition abilities developped by proposed method |

随着人们对教育数据的积累、重视程度不断提高,以及人工智能与大数据技术的发展,技术对于教育的支撑和推动作用越来越大。数据的价值在于更好地刻画学生的用户基础素养画像、优化学生创新素养的评估,以及规划学生的创新素养提升路径。在数据驱动下,上述创新人才测评和培养过程的效率都会得到巨大的提升。例如,在创新素质的测评中,根据学生在测评中的反馈数据,基于评估模型,对学生进行实时诊断,并自适应调整测评方案,以更准确定位学生的问题和薄弱点;亦或是在学生的创新素质培养过程中,基于知识图谱和数据推荐技术,推荐合适的学习内容,从而为学生规划个性化学习路径和学习方式。

3 相关启示与建议知识经济下,创新人才教育不仅要关注应试考核的文化知识技能,还要注重在国家乃至国际社会竞争中脱颖而出所应具备素质的培养与提升,更需要一种在学科考试之外更科学地培养人才和选拔人才的方式。

素质教育是基础教育中重要的一环,人才测评是完善素质教育与创新人才培养的评价环节。鉴于创新素质的综合性、发展性、过程性等特点,我们设想建立一套针对不同年龄的、打破应试教育枷锁的创新素质教育测评体系;通过某项测试的学生可获得该领域的素质测评证书,进而得到教育界和企业界的认同,作为创新素质人才选拔的一个参考。

针对我国青少年创新人才培养,建议主要从创新素质最为核心的心理个性(创新人格)和认知能力(创新能力)两个方面进行测评和培养。针对这两大核心设计培养与测评工具集,通过设计主观、客观、全过程、个人、团体等不同类别的组合测试,实现不同方位和不同要素的培养与测评。

| [1] |

龚怡宏, 周天罡, 韩劲松. 人工智能是否终将超越人类智能——基于机器学习与人脑认知基本原理的探讨. 人民论坛·学术前沿, 2016, (7): 12-21. |

| [2] |

汪澜. 美国素质教育研究及启示. 西安: 陕西师范大学, 2004.

|

| [3] |

陈殿兵, 杨新晓. 能力评估档案: 美国高中学生评价体系的实践创新. 浙江师范大学学报(社会科学版), 2019, 44(1): 99-104. DOI:10.3969/j.issn.1001-5035.2019.01.015 |

| [4] |

鲍枫, 王以宁. 英国高校数字媒体人才培养模式研究及其启示. 外国教育研究, 2011, 38(12): 44-49. |

| [5] |

张继德. 教学型高校大学生科技创新素质培养模式的构建. 通化师范学院学报, 2008, 29(7): 93-96. DOI:10.3969/j.issn.1008-7974.2008.07.030 |

| [6] |

田培根, 周媛媛, 左名久. 工科军事院校学员创新素质培养的多维分析与思考. 工业和信息化教育, 2013, (2): 1-3. DOI:10.3969/j.issn.2095-5065.2013.02.001 |

| [7] |

Forthmann B, Jendryczko D, Scharfen J, et al. Creative ideation, broad retrieval ability, and processing speed: A confirmatory study of nested cognitive abilities. Intelligence, 2019, 75: 59-72. |

| [8] |

王惠兰. 创新素质教育的内涵及途径刍议. 山东大学学报(哲学社会科学版), 2002, (4): 83-86. DOI:10.3969/j.issn.1001-9839.2002.04.019 |

| [9] |

郭萍. 浅析军队综合性大学青年学员创新素质养成. 学理论, 2010, (14): 209-210. DOI:10.3969/j.issn.1002-2589.2010.14.101 |

| [10] |

蔡曙山, 薛小迪. 人工智能与人类智能——从认知科学五个层级的理论看人机大战. 北京大学学报(哲学社会科学版), 2016, 53(4): 145-154. |

| [11] |

段瑶瑶. 应用型本科高校创新型人才培养模式研究——借鉴STEM教育理念. 西安: 西安理工大学, 2019.

|

| [12] |

林瑞. 论创新型人才之素质特征. 中国人才, 2008, (19): 28-29. |

| [13] |

纪宝成. 注重创新人格的培养. 求是, 2006, (24): 35-36. |

| [14] |

黄华新, 濮方平. 试论创新思维的基本构成与测试方法. 绍兴文理学院学报(哲学社会科学版), 2000, 20(3): 30-36. |

| [15] |

何纯莲, 赵冰清, 黄浩. 实施开放性实验教学创新实验教学模式. 药学教育, 2006, 22(1): 43-45. |