2. 中央财经大学 财政税务学院 北京 100081;

3. 中国科学院动物研究所 北京 100101

2. School of Finance and Taxation, Central University of Finance and Economics, Beijing 100081, China;

3. Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

2020年底,中国历史性地解决了绝对贫困问题,扶贫事业取得历史性伟大成就——按照每人每年生活水平2 300元(2010年不变价)的现行农村贫困标准计算,我国农村地区贫困人口全部脱贫①。中国脱贫攻坚战的胜利不但大幅增进了农村居民的福祉,而且大幅推进了世界反贫困进程,为全球减贫事业作出了巨大贡献。中国对世界减贫贡献率超过70%,是世界上减贫人口数最多的国家②。

① 国家统计局. 中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报. (2021-02-28)[2021-07-03]. http://www.stats.gov.cn/ztjc/zthd/lhfw/2021/lh_hgjj/202103/t20210301_1814216.html.

② 新华网. 数据可视化:中国减贫,为世界贡献了什么. (2021-02-26)[2021-07-03]. http://www.xinhuanet.com/politics/2021-02/26/c_1211040936.htm.

改革开放以来,中国经济持续高速增长,农业、工业、制造业等传统行业,以及互联网和移动互联网、新能源等新兴产业发展成绩斐然,数字经济等新经济形态的涌现和“网络直播带货”、线上线下融合等新型商业模式的日渐成熟为中国贫困治理持续创造着新的物质条件、知识技术条件和市场条件。在国家治理能力不断提升、国内各行各业快速发展、国内各类市场容量逐渐扩大、国内消费需求日渐多元化等多重因素的合力作用下,中国的贫困治理体系不断向着纵深发展,并为乡村振兴战略的实施奠定了良好基础。

“鉴于往事,有资于治道”,我国的贫困治理实践是人类文明历史上的宝贵财富,站在新的历史起点上,有必要对改革开放以来颁发的主要扶贫政策进行解构,并回顾各类政策合力作用下的我国农村社会变迁历程,为乡村振兴实践的持续推进提供借鉴。

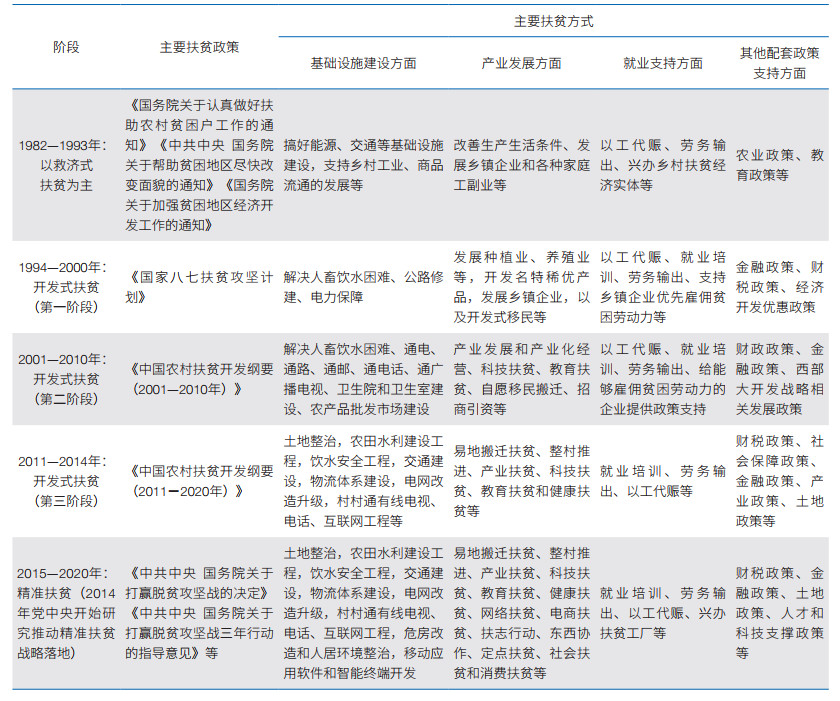

1 我国扶贫政策演进历程改革开放至今,中国农村经历了从普遍性绝对贫困、部分绝对贫困到个别绝对贫困的变迁,扶贫实践经历了从单纯救济式扶贫、开发式扶贫到精准扶贫的演进(表 1),扶贫的参与主体、主要做法和取得的成效随着时间推移逐渐呈现出从小范围向大区域辐射的态势。通过政策梳理可以发现,改革开放以来中国的扶贫实践具有向横向拓展和向纵向延伸的特点。

|

(1)参与主体不断增加。我国救济式贫困治理的参与主体主要为政府和贫困者。1987年颁布的《关于加强贫困地区经济开发工作的通知》确立了我国农村贫困地区的扶贫工作已经完成了从单纯救济向经济开发的根本转变,市场力量开始参与到扶贫开发中来,贫困治理的参与主体增加至政府、市场和贫困者3种类型。2013年,习近平总书记首次提出“精准扶贫”的概念。伴随着一系列精准扶贫政策的颁布,中国的贫困治理开始进入精准扶贫阶段。该阶段的参与主体跟前一阶段相比,覆盖范围更大,涵盖了政府部门、事业单位、国营企业和私营企业、慈善机构及贫困者。至此,贫困治理已经形成了一种政府主导,全社会广泛参与的大扶贫格局。

(2)基础设施建设覆盖范围不断扩大。将基础设施建设纳入贫困治理体系开始于开发式扶贫阶段。随着中国经济快速发展,农村贫困地区的基础设施建设覆盖范围逐渐从局部走向普及,建设特点呈现出从“无”到“有”,再到“提质增效”的转变。1987年,贫困地区的基础设施建设主要涵盖交通(兴修公路和水上河道)和能源(兴办水电、火电)两大领域;1994年,我国将水利领域(人畜饮水问题)纳入贫困地区基础设计建设,并提出了“消灭无电县”的要求;2001年,扩大了交通、能源和水利建设的覆盖范围,并将基础设施建设延伸到了通信工程领域(绝大多数行政村通邮、通电话、通广播电视)和公共卫生领域(大多数贫困乡有卫生院,贫困村有卫生室);2011年,我国农村贫困地区的基础设施建设增加了土地整治、物流体系建设、互联网建设、信息服务普及等内容,并将“基本解决人畜饮水问题”的目标进一步提升为“安全饮水工程”,“解决用电问题”的目标进一步发展成为“农村电网改造升级、城乡用电同网同价”等;2015—2018年,基础设施建设的范围进一步扩大,交通、能源、水利等领域的基础设施建设开始发展成扶贫体系,提法变为交通扶贫、水利扶贫、电力和网络扶贫等,覆盖范围更加广泛和细化;此外,还增加了危房改造和农村人居环境整治等内容。

(3)产业发展扶贫政策覆盖范围不断扩大。产业发展是贫困治理的核心内容之一,旨在增强贫困者的自我发展能力,是一种“造血式”扶贫。产业发展脱贫政策的雏形在救济式扶贫阶段就已出现,1982年中央多部门联合发布的《关于认真做好扶助农村贫困户的通知》指出要千方百计帮助贫困户搞好多种经营,但是并未提出更加具体的措施;1994年的产业发展脱贫政策包括了财税、金融等政策保障,发展种养业、加工业,兴办乡村扶贫经济实体和科技扶贫等内容;2001年,在之前的基础上,政策保障范围进一步增加和细化,增加了对农业产业化经营的规定,对科技扶贫的具体做法也作出了更加细化的阐述;到2011年,产业扶贫政策内嵌于易地扶贫搬迁、整村推进、东西协作、定点扶贫、社会扶贫、科技扶贫等多个扶贫体系中,针对不同贫困成因和不同地区资源禀赋实行不同的产业发展政策,体现了分而治之的思想,有关政策保障也更加完善;2015—2019年,产业扶贫体系增加了“互联网+”扶贫、资产收益扶贫和就业扶贫等内容,产业帮扶措施更加多元化,覆盖了生产、流通、销售等多个环节。

(4)公共服务扶贫政策覆盖范围不断扩大。公共服务扶贫政策体系主要包括教育、公共卫生、公共文化服务和社会保障4个方面内容。1982年的公共服务扶贫政策仅涉及教育(为贫困户子女减免学杂费)、公共卫生(部分地区帮助贫困户防病治病)和社会保障(拨出适当数额的农村救济经费)3个领域的部分内容,扶贫形式相对单一;到了1994年,公共服务扶贫政策开始触及文化领域,对文化设施建设和改善群众文化生活进行了相应规定,同时教育领域扶贫政策转变为“教育改革和初等教育普及等”、公共卫生领域的扶贫政策转变为“改善医疗卫生条件和完善贫困地区三级医疗预防保健网等”、社会保障领域的扶贫政策转变为“建立健全社会保障体系等”;2001年,农科教结合、成人教育、职业教育等内容纳入教育领域的扶贫工作,公共卫生领域扶贫目标更加细化(要求大多数贫困乡有卫生院、贫困村有卫生室,基本控制贫困地区的主要地方病);2011年,教育、公共卫生、公共文化服务和社会保障领域的扶贫政策各自开始形成体系,覆盖范围更广;2015—2019年,实施精准扶贫战略以来,教育扶贫(学生资助、教师配备、教学硬件设施建设等)、健康扶贫(医疗救助、营养改善、疾病防治)、社会保障兜底(“低保” ③、“五保” ④、临时救助、慈善救助等)、文化扶贫(图书室、健身场地等文化设施建设)共同构成了公共服务扶贫政策体系,扶贫目标更加明确,极大提升了贫困地区公共服务的可及性。

③ 即居民最低生活保障,具体为:因家庭成员存在重度残疾或疾病丧失劳动力,享受最低生活保障补助。

④ 即在吃、穿、住、医、葬方面给予村民的生活照顾和物质帮助——保吃、保穿、保住、保医、保葬(孤儿为保教)。

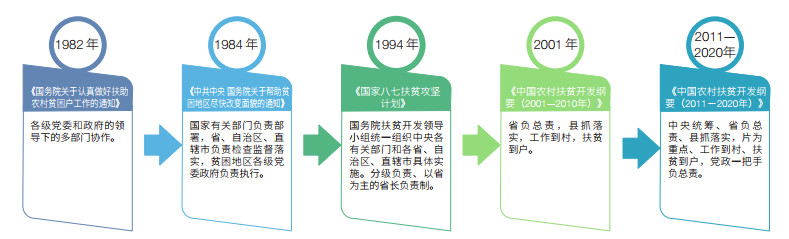

1.2 我国扶贫政策纵向演进特征:贫困治理的深度不断增加(1)参与主体层级不断延伸。从政策供给层来看,主要体现为贫困治理组织形式的变迁,即贫困治理的统筹单位从中央有关部门上升至党中央,扶贫对象从贫困县逐步延伸至所有贫困村和所有贫困户(图 1)。

|

| 图 1 1982—2020年中国扶贫组织形式变迁 Figure 1 Changes of poverty alleviation organization forms in China from 1982 to 2020 |

(2)扶贫实践从“以物质层面为主”到“物质与精神并重”。随着主导扶贫方式的转变,帮扶手段也经历了从物质帮扶、能力建设和权利保障到精神扶贫的层层递进。救济式扶贫阶段的主要做法是物质帮扶,即给贫困户发放一定的物资用于生活生产;进入开发式扶贫阶段后,主要帮扶手段更侧重于以经济开发带动贫困户脱贫致富,从物质帮扶开始深入到权利保障和能力建设;到了精准扶贫阶段,在完善的扶贫政策体系下,“等、靠、要”等福利依赖现象开始成为阻碍扶贫成效的重要因素之一,精神扶贫的重要性日益凸显,多部门联动的“扶志扶智”行动开始成为贫困治理体系的重要组成部分,这标志着贫困治理正式深入到精神层面。尽管“扶贫扶志”在1982年就已提出,但是系统性的精神扶贫实践是在精准扶贫之后才出现。因此,本文认为,减贫真正触及到精神层面是在精准扶贫之后。

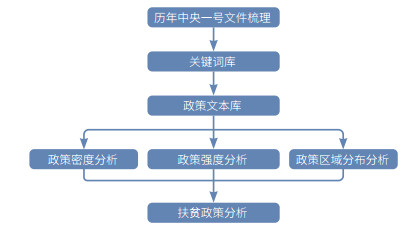

2 我国扶贫政策量化分析在前述定性分析的基础上,本部分对我国扶贫政策进行量化分析(图 2)。首先对历年中央一号文件中关于扶贫政策的关键词进行梳理,形成关键词库;接下来,在北大法宝法律数据库⑤和中国知网政府文件数据库⑥检索相应关键词,形成扶贫政策文本库;最后,从政策密度、政策强度、政策区域分布3个方面对政策进行量化,形成扶贫政策累计效力。本文的研究样本是2001—2020年国家发布的典型扶贫政策文件,共包括中央扶贫政策586件,地方扶贫政策8 691件。

⑥ https://r.cnki.net/kns/brief/result.aspx?dbprefix=gwkt.

|

| 图 2 中国扶贫政策量化分析流程图 Figure 2 Flow chart of quantitative analysis of China's poverty alleviation policy |

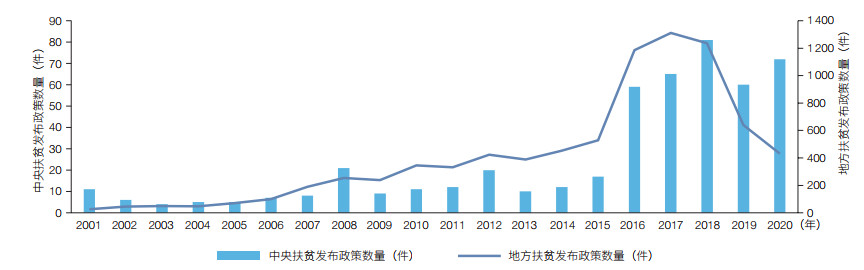

图 3展示了2001—2020年中央和地方发布的扶贫政策数量。整体来看,中央和地方扶贫政策密度演变趋势大体相近:2013年我国进入精准扶贫阶段以来,中央和地方扶贫政策颁布数量开始呈现出急剧上升态势。2016—2018年是中央和地方扶贫政策颁发密度较高的时期,特别是2018年中央颁发《关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》,表明我国在此阶段正式进入了贫困治理的攻坚时期;随后,各地配套政策逐步颁发,形成了扶贫政策密度的高峰,也显示出我国的精准扶贫实践需要各方面政策齐聚发力,配套推进以形成强大的政策合力。2019年以后,随着脱贫攻坚逐渐接近尾声,中央和地方出台的扶贫政策数量均有所减少;到2020年,中央扶贫政策颁发数量出现小幅度回升,主要是在脱贫攻坚战的收尾阶段,党和国家对贫困治理与乡村振兴的衔接进行了一系列部署,带动了扶贫政策数量的上升。

|

| 图 3 2001—2020年中国中央及地方扶贫政策发布数量 Figure 3 Number of poverty alleviation policies issued by China's central and local governments from 2001 to 2020 |

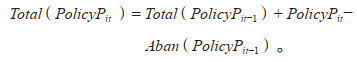

政策效力是量化技术创新政策内容的重要维度[1],是指政策文本的内容效度及其影响力[2],用于描述政策的行政影响力和法律效力;政策效力由政策发布部门的行政级别和法律地位决定,政策发布部门的法律地位越高,政策的影响力和约束力越大,政策效力越大。因此,借助政策效力对扶贫政策进行量化分析具有一定的合理性。本文选取了地方颁发的各类扶贫政策作为研究样本来量化扶贫政策强度,即扶贫政策效力。2001—2020年,地方扶贫政策中行政许可批复占3.23%,地方工作文件占73.49%,地方规范性文件占20.36%,地方政府规章占1.69%。在衡量地方性扶贫政策效力时,为上述4类政策赋值分别为0.7、0.8、0.9和1.0。考虑到政策存在累加性,因此构建扶贫政策累计效力指标作为扶贫政策量化指标进行分析,计算方法如下:

(1)

(1)

其中,PolicyPit表示在t年第i个省份生效的扶贫政策的效力,Aban(PolicyPit−1)表示在t年第i个省份失效的扶贫政策的效力,Total(PolicyPit−1)表示从第1年至第t年第i个省份的累计扶贫政策效力。

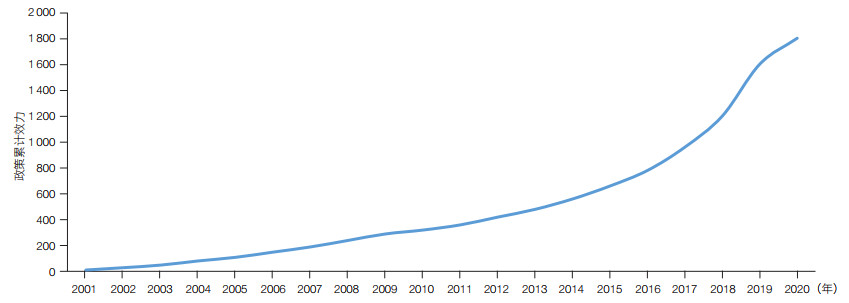

根据上述计算方法,可以计算得到2001—2020年我国地方扶贫政策的累计效力(图 4)。从图 4可以看出,2001—2020年,我国地方扶贫政策累计效力不断提升,并在2020年达到最大值。扶贫政策累计效力的不断提升一方面得益于我国对扶贫事业的完善布局和强大的组织能力,另一方面也得益于我国在扶贫实践中不断探索,形成了日渐完善的大扶贫体系。

|

| 图 4 2001—2020年中国地方扶贫政策累计效力 Figure 4 Cumulative effectiveness of China's poverty alleviation policies from 2001 to 2020 |

随着贫困治理实践的有效推进,我国农村贫困地区发生了山乡巨变,无论是贫困情况,还是基础设施和公共服务条件都得到了大幅度改善。本文从农村地区贫困情况、基础设施和公共服务条件、人民生活水平3个方面出发,分析自2013年进入精准扶贫阶段以来,我国农村社会发生的多维度变迁。利用上文计算得到的扶贫政策累计效力数据,以及《中国农村贫困监测报告》中能够衡量农村社会多维度变迁的数据,从多个维度考察扶贫政策与农村社会多维度变迁的相关性。

(1)农村地区贫困情况变迁。本文使用贫困发生率这一指标来衡量我国农村地区的贫困状况。1978年,我国贫困人口规模达到7.7亿人,农村地区贫困发生率高达97.5%(现行贫困标准);也就是说,改革开放之初,我国居民普遍生活在贫困线之下。经过数十年的贫困治理,农村地区贫困发生率从1978年的97.5% 下降至2019年的0.6%,贫困人口规模从1978年的7.7亿人下降到2019年的551万人。贫困发生率的大幅度下降得益于党和政府在农村贫困地区推行的一系列扶贫政策,根据前文分析可知,这些扶贫政策覆盖到农村发展和农民生活的方方面面。计算扶贫政策累计效力和我国农村贫困发生率的皮尔逊(Pearson)积矩相关系数可知,在1% 的显著性水平下,二者的相关系数为﹣ 95.3%,具有强负相关关系;也就是说,贫困人口的减少、贫困发生率的降低与我国颁发的各类扶贫政策具有显著的负相关关系。

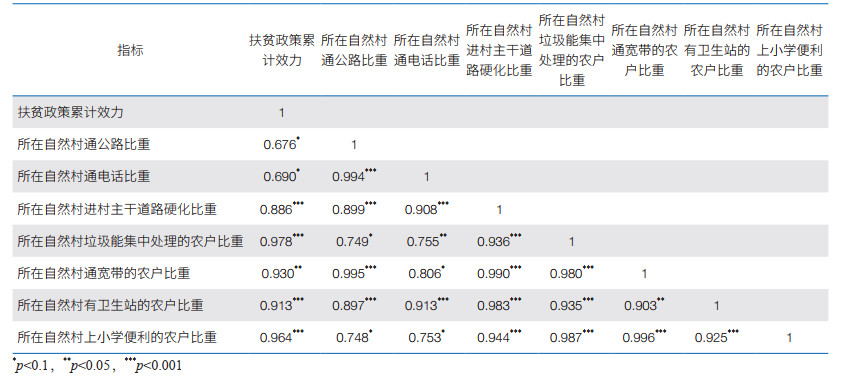

(2)农村地区基础设施与公共服务条件变迁。参考《中国农村贫困监测报告》,使用农村贫困地区居民所在自然村通公路比重、通电话比重、进村主干道路硬化比重、垃圾能集中处理的农户比重、通宽带的农户比重、有卫生站的农户比重和所在自然村上小学便利的农户比重7个指标来衡量农村贫困地区基础设施与公共服务条件。2013—2019年,7个指标值都有不同程度的上升;2019年,除所在自然村垃圾能集中处理的农户比重(86.4%)以外,其余指标值均超过了90%,所在自然村通公路和通电话比重更是达到了100%。这说明基本的基础设施条件在农村贫困地区已经得到保障,上述指标值的增加也显示出农村贫困地区社会公共服务的可及性得到明显提高。表 2显示了扶贫政策累计效力与农村基础设施和公共服务条件指标的Pearson积矩相关系数,从中可以看出7个指标与扶贫政策累计效力存在着不同程度的正相关性。这说明大量扶贫政策的实施与农村贫困地区基础设施条件和公共服务水平的提升具有显著的正相关性:当扶贫政策的累计效力不断增加时,农村地区基础设施条件也不断改善,社会公共服务科技型不断增加。同时,也可以看出,不同子指标之间也具有显著的正相关性,这说明在农村地区不同类型基础设施和公共服务设施的建设是协同推进的。

|

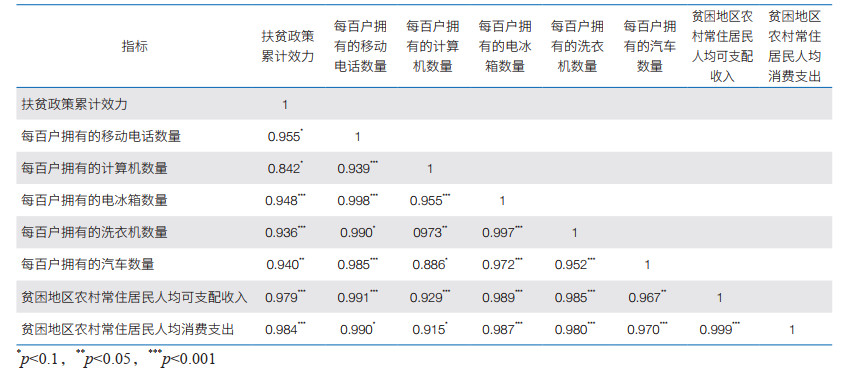

(3)农村地区人民生活水平变迁。参考《中国农村贫困监测报告》,采用农村贫困地区每百户拥有的移动电话数量、计算机数量、电冰箱数量、洗衣机数量、汽车数量,以及贫困地区农村常住居民人均可支配收入和人均消费支出7个指标来衡量农村贫困地区人民生活水平的变迁⑦。上述指标均为衡量人民生活水平的正向指标;也就是说,人民生活水平越高,各指标值越大。2013—2019年,7个指标值均有不同程度的增加,贫困地区农村常住居民收入水平和消费水平均得到大幅提升,人均可支配收入从6 079元上升到11 567元,7年内年均增速11.3%;人均消费支出从5 404元上升到10 011元,年均增速10.8%,略低于收入平均增幅。每百户拥有的移动电话数量从2014年的194.8部上升到2019年的267.6部;每百户拥有的计算机、洗衣机、电冰箱和汽车数量也都有不同程度的增加。结合收入支出数据可知,进入精准扶贫阶段以来,农村贫困地区居民生活水平不断攀升。表 3显示了扶贫政策累计效力与农村贫困地区居民生活水平相关指标的Pearson积矩相关系数。从中可以看出,扶贫政策累计效力与各指标均为显著的正相关关系;也就是说,扶贫政策累计效力越大,农村居民生活水平越高。

|

本文从横向梳理了我国扶贫政策覆盖范围,从纵向分析了我国扶贫政策演变趋势。从横向来看,我国扶贫政策的参与主体不断增加,基础设施建设、产业发展扶贫政策和公共服务扶贫政策的覆盖范围不断扩大;纵向来看,我国扶贫实践的参与主体层级不断延伸,扶贫内容从“以物质层面为主”逐步演变到“物质和精神并重”,贫困治理的深度不断增加。除了对扶贫政策进行上述的定性分析以外,有必要结合已有文献研究成果对扶贫政策进行量化分析,本文借鉴彭纪生的方法[1]计算了我国扶贫政策的累计效力,并分析了其变化趋势。此外,近年来,农村社会一直处在多维度动态变迁过程中,为了了解扶贫政策与农村社会多维度变迁之间的相关程度,本文还研究了我国扶贫政策累计效力与农村社会多维度变迁之间的相关关系,基于上述研究工作,得到以下3点启示。

(1)汲取我国贫困治理的伟大实践经验,因地制宜,动态制定关于乡村振兴的配套性政策法规。一方面,脱贫攻坚积累的宝贵经验亦是乡村振兴战略推进的重要基础,应在乡村振兴过程中充分借鉴我国贫困治理过程中因地制宜、动态规划的特点;另一方面,梳理我国历年颁发的扶贫政策可以发现,某个地区实现整体性脱贫和整体性发展依靠的从来都不是单一的政策,而是一系列配套政策。进入乡村振兴时期,可以参考脱贫攻坚时期不同类型的扶贫政策协同推进的宝贵经验,结合农村地区具体特点,有重点、有针对性地制定乡村发展的组合配套政策,形成强大的政策合力,推动农村经济社会持续繁荣发展。

(2)在乡村振兴时期持续推动各类主体的协同配合,形成乡村振兴的强大动能。结合前文分析可知,我国扶贫实践的参与主体一直在不断增加,到精准扶贫阶段,政府、非营利组织、高校和科研机构、国有企业和民营企业等各类市场主体协同开展扶贫行动,形成了强大的脱贫动力,为打赢脱贫攻坚战起到了极其重要的作用。因此,建议在乡村振兴时期继续推动各类主体的协同配合,继续推动人力、物力、财力、技术等资源的跨部门、跨地域融通,为乡村振兴创造良好的制度条件、资金条件、物质条件、技术条件和人才智力条件,充分激活农村地区的发展潜能。

(3)考虑逐步推动重要政策法制化以提升政策效力。前文对扶贫政策累计效力与农村社会多维度变迁之间的相关性研究表明,扶贫政策累计效力越高,农村贫困发生率越低;基础设施建设条件与社会公共服务水平越好,农村贫困地区居民生活水平越高。由于政策效力由政策发布部门的行政级别和法律地位决定,因而可以考虑在政策制定过程中充分发挥有关部门的行政影响力和法律影响力,以提高有关政策的效力,进而更好的服务于乡村振兴的伟大实践。

| [1] |

彭纪生, 仲为国, 孙文祥. 政策测量、政策协同演变与经济绩效: 基于创新政策的实证研究. 管理世界, 2008, 24(9): 31-42. |

| [2] |

芈凌云, 杨洁. 中国居民生活节能引导政策的效力与效果评估——基于中国1996-2015年政策文本的量化分析. 资源科学, 2017, 4(39): 69-81. |