2. 中国科学院生态环境研究中心 北京 100085

2. Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100085, China

农业面源污染由于量大面广、难以治理,已经成为当今环境领域的世界性难题[1, 2]。近年来,我国农业面源污染日益突出。2020年6月8日公布的《第二次全国污染源普查公报》显示,我国农业源对水体氮和磷的贡献率分别高达46.5% 和67.2%①,对我国流域水生态健康造成严重威胁。

① 中华人民共和国生态环境部, 国家统计局, 中华人民共和国农业农村部. 第二次全国污染源普查公报. (2020-06-08). http://www.mee.gov.cn/home/ztbd/rdzl/wrypc/zlxz/202006/t20200616_784745.html.

长江三角洲(以下简称“长三角”)地区作为我国富饶的农业经济发展区域,承载着“乡村振兴”和“长江三角洲区域一体化发展”两大国家战略。国家战略的实施为该地区打好农业污染防治攻坚战和生态环境文明建设提供了重大机遇。近年来,长三角地区水污染防治工作取得重要进展和显著成效,但是农业面源污染问题[3]引起社会各界的广泛关注。从种植业结构分析,稻田既是长三角地区水陆交错带的重要生态屏障,又是该地区农业面源污染的主要输出源[4, 5]。长三角地区作为农业可持续发展试验示范区,有必要结合当地农业农村的实际情况,做好稻田退水零直排等工程的建设示范与推广工作,以确保该地区重要水质断面污染物浓度稳定达标。

1 长三角地区推进稻田退水零直排工程建设的政策适应性农业面源污染治理是落实习近平生态文明思想的重要抓手,是历年中央一号文件关注的热点;国务院及各部委也相继出台了农业面源污染治理相关规划及指导性文件。稻田退水零直排工程建设,属于农业面源污染治理领域,符合国家和地方农业面源污染治理的政策导向。

习近平总书记在十九大报告中指出,“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念”,“加强农业面源污染防治,开展农村人居环境整治行动”,“推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局”。2015—2021年连续发布的中央一号文件也多次提出要加大农业面源污染治理力度,扩大农业面源污染综合治理试点范围,加强以长江经济带为重点区域的农业面源污染治理。

在农业面源污染治理具体举措方面,国务院批准发布的《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》中明确要求,全面加强农业面源污染防控;建设农田生态沟渠、污水净化塘等设施,净化农田排水及地表径流②。2015年4月,国务院发布实施的《水污染防治行动计划》提出,敏感区域和大中型灌区,要利用现有沟、塘、窖等,配置水生植物群落、格栅和透水坝,建设生态沟渠、污水净化塘、地表径流集蓄池等设施,净化农田排水及地表径流③。随之发布的《农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见》也明确要在重点流域和区域实施一批农田氮磷拦截等农业面源污染综合防治示范工程,总结一批农业面源污染防治的新技术、新模式和新产品④。2018年11月,国家发展和改革委员会、生态环境部、农业农村部、住房和城乡建设部、水利部会同有关部门制定的《关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见》提出,大力发展节水农业,提高灌溉水利用效率;加强灌溉水质监测与管理,严禁用未经处理的工业和城市污水灌溉农田;充分利用现有沟、塘、窖等,建设生态缓冲带、生态沟渠、地表径流集蓄与再利用设施,有效拦截和消纳农田退水和农村生活污水中各类有机污染物,净化农田退水及地表径流⑤。

② 国务院. 《全国农业可持续发展规划(2015—2030年)》发布. (2015-05-28). http://www.gov.cn/xinwen/2015-05/28/content_2869902.htm.

③ 国务院. 国务院关于印发水污染防治行动计划的通知. (2015-04-02). http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-04/16/content_9613.htm.

④ 农业部. 农业部关于打好农业面源污染防治攻坚战的实施意见. (2015-09-14). http://www.moa.gov.cn/ztzl/mywrfz/gzgh/201509/t20150914_4827678.htm.

⑤ 国家发展改革委, 生态环境部, 农业农村部, 住房城乡建设部, 水利部. 关于加快推进长江经济带农业面源污染治理的指导意见. (2018-11-01). https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/njs/sjdt/201811/t20181101_1194909.html.

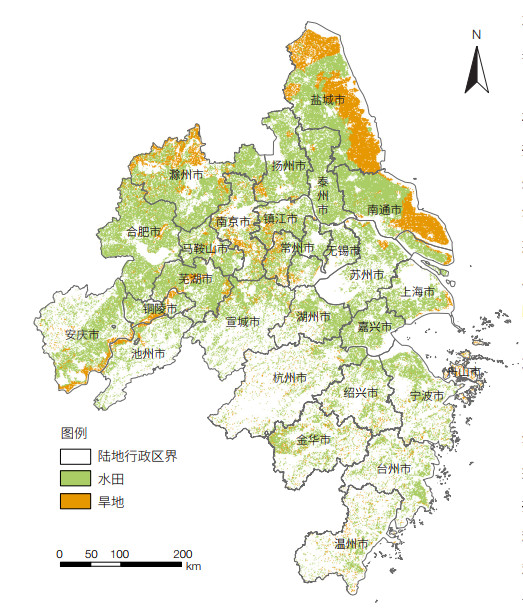

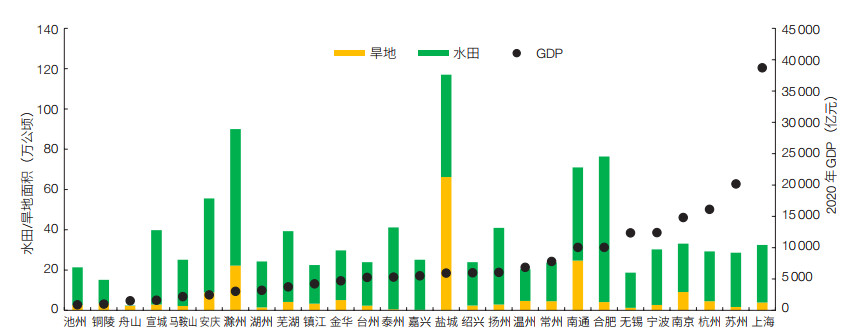

2 长三角地区实施稻田退水零直排的重要性稻田是长三角地区最主要的种植类型(图 1)。长三角地区以水稻种植为主的水田总面积达807.04万公顷,且多与河网水系紧密相连。伴随水稻主要生育期(分蘖末期和灌浆期)内人工排水和降雨径流等退水行为的发生,该地区田间氮、磷等养分极易流失,造成稻田周边水塘及河湖水体富营养化。以长三角地区国内生产总值(GDP)中等水平城市——嘉兴市为例(图 2),该市每公顷稻田退水总氮流失5年平均负荷为36.5千克、总磷流失5年平均负荷为0.78千克[6]。依此平均值推算,整个长三角地区稻田退水氮、磷年均流失量可达29.5万吨、6 295吨。可见,实施稻田退水零直排对于缓解长三角地区流域氮磷污染压力具有十分重要的意义。

|

| 图 1 长江三角洲地区水田与旱地分布图 Figure 1 Distribution of paddy field and dry land in the Yangtze River Delta region |

|

| 图 2 长江三角洲地区各市水田/ 旱地面积及国内生产总值(GDP) Figure 2 Comparison of paddy field and dry land area and Gross Domestic Product (GDP) of main cities in the Yangtze River Delta region |

稻田退水零直排工程建设将充分利用建设区域的稻田、沟渠、湿地等自然地理优势,梳理与探索符合农业、农村实际的生态工程技术和模块生态化改造工艺,以及因地制宜、优化组合生态沟、生态调蓄塘、生态湿地、生态修复等多种生态友好型工程措施应用。稻田退水零直排工程将成为长三角地区建设新时代生态宜居型美丽田园的重要推进器。

3 稻田退水零直排工程建设的基本原则(1)依法依规,统筹推进。应遵守与自然资源、环境保护等相关法律法规及标准的规定,统筹衔接生态保护红线,综合考虑农田水利、污染拦截、生态安全等因素,加强稻田退水零直排工程的设计、施工、验收、管理、拦截基质资源化利用等环节的衔接,形成统一完整、绿色生态、协同高效的可持续运行系统。

(2)因地制宜,经济可行。应综合考虑区域特性、气象水文条件、地形地貌、土壤质地、地下水埋深、种养结构、植被及土地利用状况等特征,满足农田防洪、排涝、灌溉等标准,实行分类治理,选择合适模式;宜利用原有排水沟、“断头浜”(盲肠河道)、退养水塘等进行改造和提升,在提高技术先进性、实用性的同时,减少经济成本。

(3)生态循环,智慧农业。应统筹考虑资源和环境的承载能力,科学分析当地实际生态环境状况,提高污染物拦截、水土保持和维持生物多样性稳定等功能,针对性地开展稻田退水零直排工程建设;同时,结合(半)自动智慧节水灌溉等技术,实现稻田退水生态循环利用,减少人力投入,助推乡村产业振兴。

(4)公众参与原则。应引进科普知识宣传、乡土文化发展等有利于公众参与的景观设计要素,并采取措施保护参与者的安全。稻田退水零直排工程服务范围内应设置标识标牌,明确建设、运维、管护责任主体等内容。应吸收和利用公众的乡土知识完善当地稻田退水零直排的技术和方法。

4 稻田退水零直排工程设计基本要求稻田退水零直排工程建设中供水、灌溉工程的等级一般按照五等水利工程、五级水工建筑物级别设计;防洪排涝工程永久性水工建筑物按20年一遇洪水确定,排涝标准按10年一遇洪水确定;防渍标准应保证地下水位在降雨及灌水后一定时期内下降到作物的耐渍深度以下,保持农作物正常生长[7];灌溉系统应以原有水源为基础,设计水源保证率在90% 以上,做到管埋设施、泵站、道路、管道综合考虑、统一规划和管理,并保证灌溉高峰期无雨不受旱。

(1)灌溉系统。应依据地形、田块道路等情况布设灌溉管道。灌区划分应结合地块分布情况,尽量使各组灌溉面积相当(宜控制在0.2—0.3公顷),以保证相同面积总的流量也大体相等。

(2)生态拦截沟。由主干排水沟、生态拦截辅助设施、植物等部分组成,应按照灌溉规模、地形条件、交通与耕作要求合理建设,宜利用原有灌排沟渠进行改造。生态拦截沟断面的设计应兼顾安全、稳定、经济等原则,主干沟长度宜在300米以上,过流断面底宽和深度不宜小于0.4米,边坡系数的确定应根据施工要求、土质、沟深、美观、耐久等方面综合考虑,通常取1: 3。沟壁与土壤接合处不应衬砌或建不透水护面,可选用稳定性强且利于护坡植物定植的连锁式水工砖。生态拦截辅助设施应至少包括节制闸、拦水坎、底泥捕获井、氮磷去除模块,宜设置生态浮岛、生态透水坝设施;其中,氮磷去除模块安装于底泥捕获井中,模块内装有陶粒、火山岩等对氮、磷吸附性能较好且结构稳定的多孔性基质,底泥捕获井的宽度应不小于沟渠底宽,井长大于1米,模块宽度应为底泥捕获井宽度的一半以上,厚度应在0.1米以上。沟渠内的植物应以本土沉水、挺水、护坡植物为主。

(3)生态调蓄塘。兼具净水和蓄水双重功能,宜利用周边退养水塘进行改造;塘内应种植适宜当地环境的水生植物,并配合设置生态浮岛。从生态、经济和材料来源等方面考虑,生态调蓄塘护坡宜选用以下2种方式:①常水位以下以1: 2.5连锁式水工砖护坡,护坡坡脚采用素砼镇脚,常水位以上用草皮护坡;②主体结构为1 : 3—1 : 5自然护坡,常水位以下布置水生植物,常水位以上及堤后平台种植低矮灌木或草皮绿化以达到固土稳坡、美化环境、安全防护的作用。

(4)“三池两坝”。位于生态调蓄塘的后端,由沉淀池—过滤坝—曝气池—过滤坝—净化池构成。沉淀池以沉淀大颗粒为主要功能,面积宜占“三池两坝”设施总面积的40%—50%;为防止汛期水量突然增大或来水含沙量突然增加的情况,宜设置人工强化促沉措施作为应急设施。曝气池宜占“三池两坝”设施总面积的15%—25%;池内宜合理布设一定比例的仿生水草,以充分氧化有机物;池底与池壁应进行硬化或水泥板护坡,以防止水体中悬浮物浓度过高堵塞曝气头。净化池作为稻田排水进入受纳水体的最后一道屏障,面积宜占“三池两坝”设施总面积的30%— 45%;池内应合理配置水生植物、仿生水草等材料,宜配合加入微生物菌剂,加速分解水体中有机物;池壁宜采用草皮或低矮灌木进行护坡。两级过滤坝分别设置在沉淀池和曝气池后,宜选用空心砖、碎石等搭建其外部墙体,坝体内应放置不同粒级滤料;坝前应设置一道细网材质的挡网,以拦截落叶等漂浮物;坝体上宜配置植物,且应注重汛期泄洪设施配套。

(5)河道生态净化带。在农田退水受纳河段设置,主要由仿生水草和曝气设施(包括曝气机、曝气头等部件)构成。仿生水草是一种由碳素纤维制成、形状似沉水植物的生态产品,其良好的黏附与吸附作用可为生物膜附着提供良好空间,促使小颗粒悬浮物在与其接触过程中沉降;仿生水草无须进行光合作用,宜布置在水深超过1米的位置,长度可视实际情况灵活布置;安装时宜选用沉底式,且应在水体过流断面上平均分布,以达到最佳的水利条件,减少断流。曝气机应主要布设在仿生水草集中区域,布设间距视河道宽度而定,宜大于100米,工作时水面应无明显大气泡。曝气机与仿生水草间的距离宜控制在5米左右。

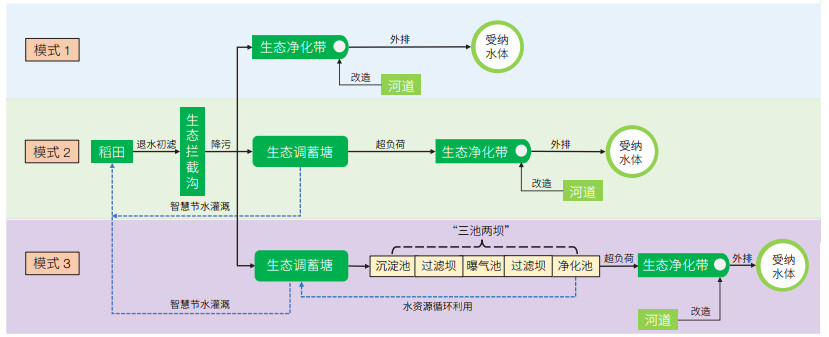

5 稻田退水零直排工程建设可选模式稻田退水零直排工程主要采用环境工程技术、生物工程技术、水利及建筑工程技术等相结合的污染物阻控措施,使稻田退水不直接汇入周围受纳水体;同时,对稻田退水进行拦截减污,然后经调蓄处理、灌溉回用后实现农业退水的超低排放。由于各地区自然条件不同,本文提出3种可选模式(图 3)。

|

| 图 3 稻田退水零直排工程建设模式 Figure 3 Construction modes of zero-direct discharge engineering of wastewater from paddy fields |

模式1:开放型。宜在无退养水塘、“断头浜”,且无条件建设生态调蓄塘的地区建设;建设路线为:农田—生态拦截沟—生态净化带—受纳水体。

模式2:半封闭型。宜在无退养水塘、“断头浜”,但有条件建设生态调蓄塘的地区建设;建设路线为:农田—生态拦截沟—生态调蓄塘—生态净化带—受纳水体。

模式3:全封闭型。宜在有退养水塘、“断头浜”的地区建设;建设路线为:农田—生态拦截沟—生态调蓄塘—“三池两坝”(沉淀池—过滤坝—曝气池—过滤坝—净化池)—生态净化带—受纳水体。

3种稻田退水零直排工程建设模式中,全封闭型模式的创新较为突出,其融合了农田水利学与生态工程学理论,协同了智慧节灌与生态拦截的共性关键技术,构建了“农田—生态拦截沟—生态调蓄塘—‘三池两坝’—生态净化带—受纳水体”为主链的稻田退水零直排系统技术体系,促进了稻田退水氮、磷流失减排与资源循环利用,有助于实现区域农业绿色优质发展。在长三角地区,稻田退水零直排工程具有较好的适用性和可推广性,其核心工程建设内容(即生态拦截沟建设任务)在长三角地区部分省域(如浙江省)已被列为省级“五水共治”一类考核指标。

6 稻田退水零直排工程建设成本与预期生态效益根据浙江省嘉兴市平湖赵家兜、嘉善西塘、桐乡红旗漾等地的实际工程建设投入情况测算,稻田退水零直排工程3种建设模式的投资成本如下:①开放型模式,每公顷建设成本约2.7万元,工程资金投向主要为生态拦截沟;②半封闭型模式,每公顷建设成本约4.95万元,工程资金投向主要包括半自动节水灌溉系统(平均2.25万元/公顷)和生态拦截沟(约2.7万元/公顷);③全封闭型模式,每公顷建设成本约8.1万元,工程资金投向主要包括智能化节水灌溉系统(约3.3万元/公顷)、泵站+闸门(约0.75万元/公顷)、“断头浜”生态化改造(约0.45万元/公顷)和生态拦截沟(约3.6万元/公顷)。

鉴于长三角地区各市经济发展水平存在一定的差异,建议处于长三角地区GDP中等水平以上的各市,如上海、苏州、杭州、南京、宁波、无锡、合肥、南通、常州、温州、扬州、绍兴、盐城等(图 2),可采用全封闭型(10%)+半封闭型(90%)的组合模式;其他处于长三角地区GDP中等水平以下的各市可采用全封闭型(5%)+半封闭型(45%)+开放型(50%)的组合模式。在工程建设规划中,建议饮用水源保护区优先考虑全封闭模式,国控、省控断面控制区应采用半封闭及以上工程建设模式,其他稻田产区可采用开放型模式。

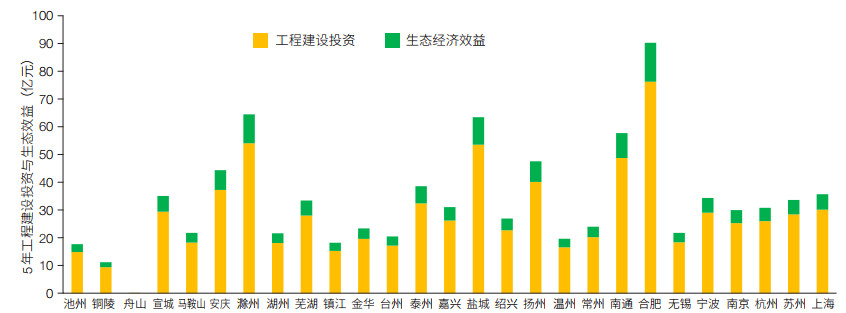

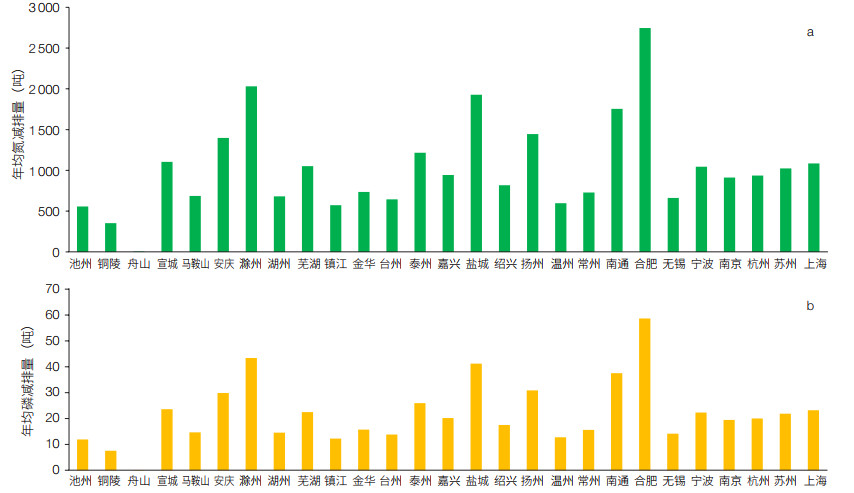

各市可按照当地自然条件和财政预算情况,有计划地、分批次地开展稻田退水零直排工程建设;其中,首批次5年建设期间,工程建设规模可按当地稻田总面积的20% 规划建设。长三角地区各市稻田退水零直排工程首批次5年建设投资总计约需755亿元(图 4);稻田退水零直排工程年均可减少稻田退水氮、磷排放约2.8万吨、591吨(开放模式、半封闭模式、全封闭模式分别按照减排氮、磷的30%、50%、70% 计算,图 5)。参照《江苏省环境资源区域补偿办法(试行)》和《江苏省太湖流域环境资源区域补偿试点方案》的补偿标准⑥,按从水体带走每吨纯氮(氨氮)和总磷均补偿10万元计算,年均节省生态环境治理成本28亿元,5年累计生态经济效益可达140亿元(图 4)。

⑥ 江苏省人民政府办公厅 . 省政府办公厅关于印发江苏省环境资源区域补偿办法(试行)和江苏省太湖流域环境资源区域 补偿试点方案的通知(苏政办发〔2007〕 149 号) . (2007-12-06). http://www.js.gov.cn/art/2007/12/6/art_46144_2546132.html?from=singlemessage.

|

| 图 4 长江三角洲地区各市稻田退水零直排5年工程建设投资与生态经济效益 Figure 4 Construction investment and ecological economic benefit of zero-direct discharge engineering for paddy fields in the Yangtze River Delta region |

|

| 图 5 长江三角洲地区各市稻田退水零直排工程氮(a)、磷(b)减排效果 Figure 5 Mitigation of nitrogen (a) and phosphorus (b) exports by zero-direct discharge engineering for paddy fields in the Yangtze River Delta region |

由于处于“乡村振兴”和“长江三角洲区域一体化发展”两大国家战略的交汇区,长三角地区推进稻田退水零直排工程建设符合国家农业面源污染治理的政策导向;发挥好该地区稻田退水零直排工程建设的示范引领作用,对推动周边地区农业面源污染治理具有很强的借鉴意义。为进一步推进该地区顺利开展稻田退水零直排工程建设,本文提出3个方面的建议。

(1)建议按照区域特性、地理位置特征、种养结构及规模,以及有无退养水塘、生态调蓄塘、“断头浜”等实际情况,重点推广高效节水灌溉、生态沟渠拦截、生态调蓄塘水质净化、生态净化带构建、初雨径流污染消纳等关键技术;因地制宜地选择稻田退水零直排工程的建设模式,确保农业面源污染防控技术水平提档升级。

(2)稻田退水零直排工程可与高标准生态型智慧稻田建设有机结合。涉及的智能化操作系统、自动化运行模式,有助于提高农业现代化管理水平,能够有效减轻管理人员的工作强度;形成的稻田退水零直排相关工程建设经验及生态拦截净化技术是带动农业绿色转型的重要力量,可以为我国类似地区农业面源污染治理提供可复制、可推广的工程模板,有望引领未来智慧田园管理系统的发展,并推动农业面源污染治理,以及流域水污染防治相关领域的科技进步。

(3)稻田退水零直排工程可与美丽乡村建设充分结合,以提升农业、农村景观生态,实现与农业技术、休闲娱乐、农副产品、农耕活动、文化艺术等有机融合,从而拓展现代农业的产业链,激发现代农业的乘数效应,助力乡村振兴。

| [1] |

杨林章, 吴永红. 农业面源污染防控与水环境保护. 中国科学院院刊, 2018, 33(2): 168-176. |

| [2] |

Bouwman L, Goldewijk K K, van der Hoek K W, et al. Exploring global changes in nitrogen and phosphorus cycles in agriculture induced by livestock production over the 1900-2050 period. PNAS, 2013, 110(52): 20882-20887. |

| [3] |

谢文明, 闵炬, 施卫明. 长江三角洲河网平原地区集约化种植面源污染监测指标筛选研究. 生态与农村环境学报, 2018, 34(9): 776-781. |

| [4] |

He S, Li F Y, Liang X Q, et al. Window phase analysis of nutrient losses from a typical rice-planting area in the Yangtze river delta region of China. Environmental Sciences Europe, 2020, 32: 10. DOI:10.1186/s12302-020-0291-0 |

| [5] |

Li S S, Liu H B, Zhang L, et al. Potential nutrient removal function of naturally existed ditches and ponds in paddy regions: Prospect of enhancing water quality by irrigation and drainage management. Science of the Total Environment, 2020, 718: 137418. |

| [6] |

梁新强. 太湖流域浙江片区非点源产排污核算方法. 北京: 科学出版社, 2015: 33-37.

|

| [7] |

水利部水利水电规划设计总院, 黄河勘测规划设计有限公司. GB 50201-2014防洪标准. 北京: 中国计划出版社, 2014.

|