截至2019年,我国数字经济总体规模已占国内生产总值(GDP)的36.2%,成为社会经济的重要组成部分[1]。传统经济实体处于数字化转型浪潮当中,数字经济规模还将持续增长。随着网上购物和在线支付等日益普及,数字经济已融入大多数人的日常生活中。数字经济已经是“房间里的大象”,其表现出的任何问题都无法回避。数字经济的两面性体现在:一方面,数字经济在促进经济高质量发展、激活社会化创新、驱动传统产业转型升级、给大众带来更多福利等方面呈现出显著的积极作用;另一方面,数字经济带来的技术性失业、社会保障缺失、平台垄断等消极作用日益凸显。发展负责任的数字经济刻不容缓。

负责任数字经济作为一种全新的发展理念,将开启数字经济发展的新阶段。本研究从分析数字经济两面性的根源出发,结合负责任的逻辑脉络,把负责任的理念融入数字经济运行机制当中,提出了负责任数字经济的概念和框架,为根本性治理数字经济的消极作用提供了解决方案。

1 数字经济的本质、思维原则与运行机制数字经济的发展使经济要素、演化动力、价值创造、组织方式、竞争形态等方面都呈现出前所未有的颠覆性变化,一些学者把这些变化归结为技术经济范式变革[2]。而新技术经济范式意味着全新的思维原则和运行机制。

1.1 数字经济的本质人们对数字经济的认识随着实践的发展不断深入,到目前可分为3个阶段。

(1)现象式认知阶段(1996—2006年)。电子商务迅猛发展,数字技术对经济的影响日益显现,期间首次出现数字经济概念[3]。

(2)特征式认知阶段(2007—2016年)。云计算、大数据、物联网、移动互联网、人工智能等新兴数字技术连续爆发,逐渐形成智能技术群,并与经济活动深度融合。2016年,二十国集团(G20)峰会把数字经济定义为“以数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的一系列经济活动” [4]。

(3)本质性认知阶段(2017年至今)。共享经济、社交商务、数字货币等新兴经济形态出现。一些学者开始从技术经济范式转换角度研究数字经济,认为数字经济是加快经济发展、提高商品和服务质量及其效用的新范式[5],能够重塑整个经济和社会,重构各行各业的商业模式和赢利方式[6]。2020年,杨青峰和李晓华[2]把数字经济定义为“以智能技术群为核心驱动力、以网络连接为基础、以数据为生产要素,具有技术经济范式转换内涵的各种经济活动的综合”。从技术经济范式转换的角度认知数字经济,能够揭示数字经济更广泛的潜在可能性及其对经济社会全方位转型的影响。

1.2 数字经济的思维原则新技术经济范式不是终点,而是新常规的开端。以往数字经济活动的特征逐渐被固化为新常规的思维原则,引领人们在数字经济新常规中不断解谜。数字经济的思维原则可以归纳为5个方面。

(1)经济要素数字化。生产资料、生产过程、产品和服务等经济要素需要与数字技术深度融合,转化为具有同质性、可编程性、自我参照性[7]、可分解性、适应性、可追溯性和互操作性[8]等诸多特性的数字产物,从而使大规模数字创新成为可能。经济要素数字化还会附加产生大量作为生产要素的数据[1],能够用来创新生产和服务方式,提高全要素生产率。

(2)密集数字创新。数字创新是基于数字技术的过程、产品、服务和商业模式等方面的创新[9],是数字经济与生俱来的基因[10]。因具备操作资源和运营资源的双重性,数字技术使敏捷创新成为可能。数字技术平台进一步把数字资源和具有创造力的人聚合在一起,形成强大的创新能力,实现密集的社会化数字创新[11]。数字创新的产出会成为新的创新资源,循环迭代式驱动数字经济不断演化和发展。

(3)产消融合。即生产者和消费者的全方位融合,包括社会角色的产消合一[12]、生产过程的产用融合[13]、创新过程的价值共创[14] 3重内涵,是数字经济中设计和实施价值创造方式的基本原则。

(4)平台生态。平台生态是数字经济中由2个或多个用户群体构成的双边市场或多边市场,能够基于直接网络或间接网络效应在不同的用户群体之间创造价值[15]。平台生态是数字经济环境中的元组织,能够把多个组织、参与者和活动连接起来构造商业模式,实现价值创造[16]。平台生态的领导者具有“类政府”的能力,能够协调和治理不同群体的利益关系[16],也能够通过调控平台边界资源来实现利益最大化[17]。

(5)“赢者通吃”。“赢者通吃”是平台生态竞争的典型形态,即成功的平台生态会持续成功,直到几乎囊括市场中所有可能用户。“赢者通吃”是间接网络效应、直接网络效应和平台转换成本等因素综合影响的结果,是当前数字经济参与者应对竞争的基本思维原则[18]。“赢者通吃”会形成自然垄断的格局,有利于平台领导者实现自身利益的最大化,但对其他参与者产生消极作用。

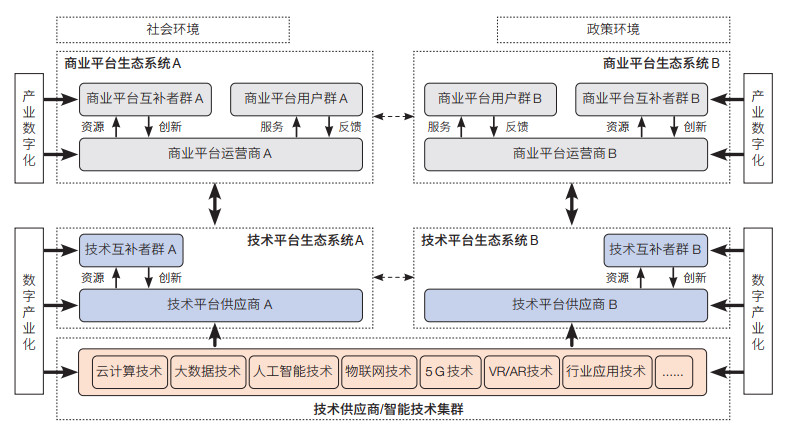

1.3 数字经济的运行机制当前,大量传统企业通过数字化转型把生产、服务、物流等内部职能转变为平台生态,新近崛起的新兴经济也通常以平台生态为组织形式,平台生态的市场和元组织(组织的组织)特性已经充分显现。因此,对平台生态内外部元素及关系进行分析,能够简要概括数字经济的运行机制(图 1)。

|

| 图 1 数字经济运行机制示意图 Figure 1 Brief operating mechanism of digital economy |

(1)平台生态内部通常由平台领导者、互补者和用户构成。平台领导者是平台生态的运行中枢,除少量成功创业者外,主要由传统产业的大型企业和数字技术供应商转型而来。平台领导者为平台互补者提供创新资源,为平台用户提供产品或服务,协调和控制平台的运行。平台互补者主要由规模较小的传统企业或数字技术供应商转型而来,为平台用户提供产品、服务或技术。平台用户参与平台价值创造过程,成为“生产消费者” [12]。

(2)从社会功能角度,平台生态可分为技术平台生态、商业平台生态。其中:技术平台生态一般由数字技术供应商主导,技术互补者广泛参与,主要为商业平台生态提供技术支持;商业平台生态主要由传统产业的大型企业主导和运营,提供产品和服务的互补者广泛参与,最终为用户提供服务。

(3)平台生态内部主体之间、不同平台生态之间、平台生态与环境之间形成复杂的相互作用关系。平台领导者、互补者与用户之间在平台内形成了复杂的价值网络关系。技术平台生态与商业平台生态之间存在复杂的竞合关系。数字经济体系与政策环境、技术环境、社会环境之间存在复杂的交互关系。

2 数字经济的两面性数字经济规模巨大,是社会经济的重要组成部分,与大众生活息息相关[19]。全面客观的认识其两面性对促进数字经济可持续健康发展具有重要意义。

2.1 数字经济的积极作用(1)促进经济高质量发展。数字经济显著降低信息的搜索成本、复制成本、运输成本、跟踪成本和核查成本,进而降低经济活动的交易成本,促进市场匹配和交换,加速数字平台的盛行[20];数字经济能够提升生产要素、产品和服务的质量,实现经济活动的全面质量变革[21];数字经济在提升市场配置效率、完善价格机制、促进科研创新、扩大市场范围、优化要素配置和提升全要素生产率[22]等方面促进经济的高质量发展。尤其是新冠肺炎疫情期间,数字经济保证了我国经济发展的连续性,创新了新的经济运行模式,扩展了经济高质量发展的内涵。

(2)激活社会化创新。数字技术、数据资源和数字基础设施具有创新生成性,允许任何个人或组织灵活创建服务、应用程序和内容[23];数字经济环境中的平台生态为社会化创新提供了组织条件,广泛连接具有异质能力和知识的参与者,任何人都能更容易地参与创新[24];数字经济能够加速信息传播和知识溢出,加快知识的重新组合,进而提高创新效率和创新产出[25];数字经济把传统的价值链转化为价值网络,降低创新成本,提高供需匹配质量和效率,加速社会化创新价值的实现[26];数字经济能够打破空间和时间的限制,全球知识资源和能力资源的连接成为可能,改变创新方式,扩大创新的影响范围[27]。

(3)驱动传统产业转型升级。传统产业适应数字经济的过程和结果被称为转型升级。从过程来看,转型升级就是传统产业过渡到基于数字技术的新产业思维、新创新体系、新生产方式、新商业模式的过程[28]。从结果来看,转型升级是传统产业战略性的全方位变革[29],以及随之产生的颠覆性影响[30]。转型升级能够降低成本费用,提高资产使用效率和增强创新能力,提升传统企业经济效益[31]。一些学者认为,转型升级的本质就是多个维度数字创新的综合效应[32]。数字经济发展能够为数字创新提供源源不竭的资源和动力,持续驱动传统产业转型升级。

(4)给大众带来更多福利。人们经常会获得数字经济带来的大量免费“礼物”(免费内容、免费搜索、费用补贴等)[33];消费者在数字平台可获得更多种类的产品,并由于竞争加剧和平均价格降低,产生大量消费者剩余[34];数字经济促进供需双方直接交易,减少中间成本,降低消费者购买价格[34];消费者可以借助共享经济平台分享闲置资产的使用权、个人知识和技能而获益[35]。

2.2 数字经济的消极作用数字经济的消极作用是由数字技术自身特性、数字经济的思维原则和运行机制自然引起的,是一种惯性属性。本文从工作、创新、市场和社会4个维度总结了已有文献中提及的数字经济消极作用(表 1)。表 1内容仅是数字经济消极作用的冰山一角,但从中能够发现多数消极作用与参与者的利益观念和责任行为有关。因此,对负责任的数字经济进行研究具有重要意义。

单纯依靠政府监管难以完全治理数字经济的消极作用,因为主要面临3个方面的挑战:①监管逻辑以问题为导向,当问题发现时,损失可能已经发生而且难以挽回;②数字经济的演化速度会超出认知转变和制度适应的速度,甚至制度还在酝酿中监管目标可能已是面目全非;③大量数字经济活动运行在“黑箱化”的复杂系统和算法逻辑中,依靠传统手段难以有效监管。要从根本上消除数字经济的消极作用,政府监管必须与经济主体的负责任观念和行为相结合。

3.1 负责任的逻辑脉络“负责任”一词通常与负责任创新、负责任领导、企业社会责任等概念关联在一起,理清相关概念的逻辑脉络是理解负责任数字经济的基础。负责任相关概念的逻辑脉络如表 2所示。

负责任创新、负责任领导、企业社会责任这3个概念既有相同点,又有不同点。相同点在于,这3个概念有着相近的责任范围,如社会效益责任、利益相关者责任等;都强调履行责任的规范性意义,既包括事前对好结果的追求和防止消极结果的发生,也包括事后追责。不同点在于,负责任创新概念中强调对未来创新风险和潜在危害的事前治理,负责任领导概念中强调领导者对被领导者和利益相关者的责任,企业社会责任概念中强调对外部的社会环境、自然环境和利益相关者的责任;不同概念的负责任主体和负责任措施也不同。

3.2 负责任数字经济的概念负责任数字经济即具有负责任内涵的数字经济,其核心思路就是把负责任的理念和逻辑融入数字经济的每个环节,从源头治理数字经济的消极作用,把事后监管转变为事前和事中的负责任发展,把结果监管转变为对负责任过程的监管;负责任数字经济目的是从根本上治理数字经济的消极作用,实现数字经济可持续发展。

负责任数字经济概念有3个要点:①数字经济参与者在追求经济效益时必须兼顾社会效益,不能侵害公共利益;其在经济责任基础上还要承担起领导责任、创新责任、社会责任、道德伦理责任、利益相关者责任等。②责任认知要落实到数字经济每个环节的制度设计、技术设计和行为规范当中。③负责任数字经济并非将治理数字经济消极作用的责任全部寄托于参与者的自律,而是要实现参与者自律、政府监管和市场机制的有机协调。政府监管不是压制创新和控制市场,而是通过对负责任过程的监管,激发市场机制的自我净化功能,让负责任的参与者获得市场的积极反馈,同时加速淘汰不负责任的参与者。

3.3 负责任数字经济的内涵(1)参与者的共同责任。数字经济中每个人都是联接者和参与者,治理数字经济消极作用的责任不是个别组织和个人的责任,而是涉及所有参与者的共同责任。具体行为中不同参与者的责任大小可能有差异,但“责任从来不是个人的,而是嵌入到网络或生态系统中” [52]。如果把数字经济参与者构成的网络称为数字经济共同体,那么数字经济的负责任,首先应该是数字经济共同体的责任,然后才是细分的个体责任。

(2)难以分割的完全责任。数字经济环境中,技术、创新和商业等活动基于网络交织联接在一起,参与者往往会参与多种活动,导致难以区分创新责任、领导责任和社会责任等责任的差异,一个具体行为可能涉及多方面责任内容。因此,负责任数字经济的责任是一种难以分割的完全责任,蕴含着负责任创新、负责任领导、企业社会责任等概念。

(3)能够被识别和追究的责任。要根本性治理数字经济的消极作用,负责任数字经济的责任应该明确为一种规范性责任,即受制度约束和能够被追究的责任,无论是对当前还是未来的消极后果。例如,针对数字创新活动,需要制订预测、反思、包容和响应等过程性制度规范明确消极后果的责任,并确保能够识别责任和追究责任。

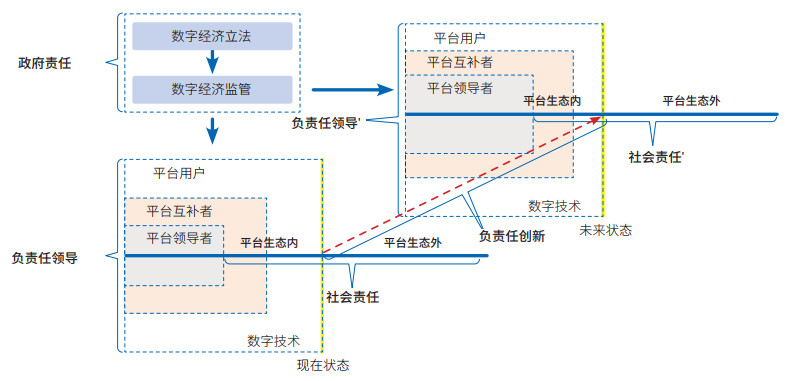

3.4 负责任数字经济的框架平台生态是数字经济的元组织,它的健康发展是数字经济健康运行和发展的重要基础,数字经济消极作用的产生与责任多数都能够与平台生态关联起来。明确平台生态中责任关系和责任内容,是构建负责任数字经济框架的核心。

参照本文1.3节对数字经济运行机制的分析,并结合负责任相关概念的逻辑脉络,按照平台生态从内到外、从不考虑数字创新因素到考虑数字创新因素的步骤,分析并明确平台生态相关责任内容和责任措施,同时综合考虑政府监管责任,最终构建出负责任数字经济的整体框架(图 2)。

|

| 图 2 负责任数字经济框架示意图 Figure 2 Framework for responsible digital economy |

在负责任数字经济的整体框架中,需要重点明确以下4个方面责任。

(1)平台生态的领导责任。平台领导者能够监控、协调和治理不同群体的利益关系,也能够通过调节边界资源来实现自身利益,对平台生态整体具有领导作用。可以采用负责任领导的逻辑脉络,即:平台领导者要与平台互补者、平台用户建立符合伦理道德的关系,用平等对话和民主协商的办法来解决利益冲突;要主动实施对各方都有利的行为,明确数字知识产权、数字网络安全、数据共享开放、数据流通交易等方面的领导责任,并把这些理念落实到具体的制度设计和数字技术架构中。

(2)平台生态的社会责任。平台生态内、外部都存在社会责任关系。在平台生态内部,平台领导者对平台互补者、用户等其他相关方负有社会责任。例如,不能逃避平台互补者的社会福利责任,不能侵犯用户隐私,以及不剥夺数据权益等。由于平台生态内部普遍存在产消融合活动,平台互补者、用户作为行为主体同样需要承担一定的社会责任。例如,社交媒体的内容发布者必须承担所发布内容或转发内容的社会责任。平台生态的外部社会责任与传统概念的社会责任有相似之处,但也存在一些区别。平台生态的外部社会责任是一种数字经济共同体责任,即平台领导者、互补者和用户的共同责任,要求每个不同的责任主体和行动者都要有责任意识,都要积极履行社会责任。在数字经济共同体责任中,由于平台领导者所具有的特殊能力,应明确为主要责任者。社会责任的履行不仅要强调观念因素,还要落实到数字技术平台的设计规范当中,不能允许利用数字技术伤害社会利益,或者把责任推诿给数字技术。

(3)平台生态的数字创新责任。数字创新嵌入在几乎所有的平台生态当中,是连接平台生态现在状态和未来状态的关键路径,也是平台生态不断演化的重要原因。平台生态中的数字创新主要有3种类型:平台领导者对平台技术架构和边界资源的创新;互补者对平台产品和服务的互补创新;平台领导者、互补者和用户等三方之间的价值共创。可以引入负责任创新的理念和措施对平台生态的数字创新进行治理。平台生态中负责任数字创新需要区分不同创新主体及其相关责任:平台技术架构和边界资源的创新,责任者为平台领导者;互补产品和服务的创新,责任者为平台互补者;若平台用户参与价值共创,则三方共同承担创新责任。在负责任的数字创新实践中,不同的责任主体都可以采用预测、反思、包容和响应等四维度负责任创新框架制订具体措施。另外,由于数字创新会引发平台生态演化,在平台生态结构发生较大变化时必须重新评估平台生态的领导责任和社会责任。

(4)政府监管的相关责任。如果数字经济参与者都能够自查自纠,并承担起主体责任,当然能够对数字经济的消极作用从根源上进行有效治理。而挑战在于,达到这一理想状态往往依赖参与者的主观能动性。如果参与者的主观能动性不足,政府监管就必须从外部发挥作用。政府监管不仅可以采取事后监管措施,还可以对负责任本身进行监管,即监督各个平台生态相关制度制订、技术架构设计等负责任数字经济实践过程,落实事前监管,促进负责任数字经济发展。负责任数字经济是一个全新的观念,没有现成的法律可遵循,需要从立法开始,因而政府监管包括立法和监管两方面责任。

4 政策建议从政府推进负责任数字经济发展的角度,提出6个方面建议。

(1)发挥数字经济战略规划和政策的引导作用。必须把发展观念转变到新的阶段,即从不加区分的发展数字经济转变为发展负责任数字经济。要充分发挥数字经济战略和政策的引导作用,促进负责任数字经济循序渐进发展。负责任数字经济是一个全新的理念,没有先例可循,在战略和政策的制订和实施中,要跟踪实践发展,注重动态战略规划和动态路线图设计,不断优化或调整政策,促进负责任观念在数字经济活动中落地。

(2)加强数字经济立法和知识产权保护。近年来,我国在平台经济反垄断、个人信息保护、数据安全等方面加快推进立法,为数字经济监管提供了重要依据。但是,现有立法还不能为发展负责任数字经济提供充分支撑,需要进一步从全局性、系统性和预见性角度加强数字经济立法,促进负责任数字经济的发展。其中,与数字经济相关的知识产权保护立法和实践尤其需要重点关注。在当前数字经济环境中,知识产权侵权现象经常大量发生,严重阻碍了数字创新。要激发数字创新活力,除了引导参与者认识到知识产权保护的重要性,落实管理和技术措施并主动履行保护责任,还必须在国家层面推进数字经济领域的知识产权保护立法工作,明确各方责任和纠正措施。进一步,还需要结合区块链技术应用、社会监督等措施构建知识产权保护体系。

(3)从事后监管转变为负责任监管。传统的政府监管通常是事后针对已发生事件的监管,而数字经济的独特特征,使得传统监管从方法上难以解决问题。结合负责任数字经济的研究,建议政府监管从事后监管转变为负责任监管,即对负责任本身的监管,进而实现对数字经济消极作用的事前监管。针对当前缺乏针对性法律和政策的现状,政府需要重点关注和推进数字经济负责任监管的系统立法工作,实现政策链与技术链、产业链、创新链、价值链等方面的有效对接,并以此为基础作为数字经济负责任监管的开端。另外,还需要引入人工智能、区块链、大数据等必要的技术,通过业务建模和数据分析对各种不负责任行为和后果进行监测、分析和预警,促进监管手段创新,落实负责任监管。

(4)政府监管与经济主体的负责任相结合。数字经济参与主体是发展数字经济的根本,也是遏制不负责任的源头。政府监管难以克服监管的事后性和外部性,需要与经济主体负责任结合起来,实现从源头到结果的全程治理。经济主体的负责任可能会增加成本并影响短期绩效,但从长期看会产生更大的价值。政府有责任从社会倡导、政策鼓励等方面积极引导负责任意识并消除现实顾虑,激发经济主体负责任的主动性。另外,政府也需要结合数字经济特征,研究并建立不同于工业经济时代的国民经济核算体系,打破唯经济效益至上的陈旧观念,引领负责任数字经济发展。

(5)激活社会力量广泛开展数字教育。数字经济是技术经济范式转换性质的变革,具有根本性和全局性;发展负责任数字经济仍难以避免技术性失业和数字鸿沟等客观性问题,政府必须承担最终责任。各级政府要充分激活各种社会力量共同参与,广泛开展数字教育,培养数字经济的相关人才,促进新旧职业迁移,消解不同群体和区域之间的数字鸿沟,以前瞻性化解数字经济发展带来的消极作用。

(6)及早研究数字贸易的因应之策。全球正在加快进入数字贸易时代,发达国家纷纷出台数字贸易战略,以形成有利于本国的数字贸易态势。谷歌、苹果、亚马逊等跨国数字企业巨头通过数字贸易和全球避税安排,攫取了高额利润。在此背景下,作为全球数字经济大国,中国要及早研究全球数字贸易的应对策略,积极参与数字贸易全球规则和标准制定,全面提升数字贸易领域的中国话语权。发展负责任数字经济是一个新契机。把负责任理念贯穿在数字贸易全要素和全过程当中,规划战略蓝图,推动全球规则和标准制定,有利于保护我国数字贸易利益,也有助于促进全球数字经济整体性可持续健康发展。

| [1] |

中国信息通信研究院. 中国数字经济发展白皮书(2020年). (2020-12-11)[2021-01-10]. http://www.caict.ac.cn/kxyj/qwfb/bps/202007/t20200702_285535.htm.

|

| [2] |

杨青峰, 李晓华. 数字经济的技术经济范式结构、制约因素及发展策略. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 2021, 48(1): 126-136. |

| [3] |

李长江. 关于数字经济内涵的初步探讨. 电子政务, 2017, (9): 84-92. |

| [4] |

G20. 二十国集团数字经济发展与合作倡议. (2016-09-20)[2021-01-30]. http://www.g20chn.org/hywj/dncgwj/201609/t20160920_3474.html.

|

| [5] |

Frolov D P, Lavrentyeva A V. Regulatory policy for digital economy-holistic institutional framework. Montenegrin Journal of Economics, 2019, 15(4): 33-34. DOI:10.14254/1800-5845/2019.15-4.3 |

| [6] |

赵西三. 数字经济驱动中国制造转型升级研究. 中州学刊, 2017, (12): 36-41. DOI:10.3969/j.issn.1003-0751.2017.12.007 |

| [7] |

Yoo Y, Henfridsson O, Lyytinen K. Research Commentary-The new organizing logic of digital innovation: An agenda for information systems research. Information Systems Research, 2010, 21(4): 724-735. DOI:10.1287/isre.1100.0322 |

| [8] |

Kallinikos J, Aaltonen A, Marton A. The ambivalent ontology of digital artifacts. MIS Quarterly, 2013, 37(2): 357-370. DOI:10.25300/MISQ/2013/37.2.02 |

| [9] |

Benghozi P J, Salvador E. How and where the R&D takes place in creative industries? Digital investment strategies of the book publishing sector. Technology Analysis & Strategic Management, 2016, 28(5): 568-582. |

| [10] |

杨佩卿. 数字经济的价值、发展重点及政策供给. 西安交通大学学报(社会科学版), 2020, 40(2): 57-65. |

| [11] |

Nambisan S. Digital entrepreneurship: Toward a digital technology perspective of entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 2018, 41(6): 1029-1055. |

| [12] |

Jabłoński Marek. Value migration to the sustainable business models of digital economy companies on the capital market. Sustainability, 2018, 10(9): 3113. DOI:10.3390/su10093113 |

| [13] |

杨青峰. 产用融合——智能技术群驱动的第五制造范式. 中国科学院院刊, 2019, 34(1): 32-41. |

| [14] |

Lusch R F, Nambisan S. Service innovation: A service-dominant logic perspective. MIS Quarterly, 2015, 39(1): 155-175. DOI:10.25300/MISQ/2015/39.1.07 |

| [15] |

Evans D S. Some empirical aspects of multi-sided platform industries. Review of Network Economics, 2003, 2(3): 191-209. |

| [16] |

Kretschmer T, Leiponen A, Schilling M, et al. Platform Ecosystems as metaorganizations: Implications for platform strategies. Strategic Management Journal, 2020. DOI:10.1002/smj.3250 |

| [17] |

Eaton B, Elaluf-Calderwood S, Sorensen C, et al. Distributed tuning of boundary resources: The case of Apple's IOS service system. MIS Quarterly, 2015, 39(1): 217-243. DOI:10.25300/MISQ/2015/39.1.10 |

| [18] |

Boudreau K J, Jeppesen L B. Unpaid crowd complementors: The platform network effect mirage. Strategic Management Journal, 2015, 36(12): 1761-1777. DOI:10.1002/smj.2324 |

| [19] |

中国互联网络信息中心. 第46次《中国互联网络发展状况统计报告》. (2020-09-29)[2021-01-10]. http://www.cnnic.net.cn/hlwfzyj/hlwxzbg/hlwtjbg/202009/t20200929_71257.htm.

|

| [20] |

Goldfarb A, Tucker C. Digital economics. Journal of Economic Literature, 2019, 57(1): 3-43. |

| [21] |

宁朝山. 基于质量、效率、动力三维视角的数字经济对经济高质量发展多维影响研究. 贵州社会科学, 2020, (4): 129-135. |

| [22] |

荆文君, 孙宝文. 数字经济促进经济高质量发展: 一个理论分析框架. 经济学家, 2019, (2): 66-73. |

| [23] |

Tilson D, Lyytinen K, Sørensen C. Digital infrastructures: The missing IS research agenda. Information Systems Research, 2010, 21(4): 748-759. |

| [24] |

Ghazawneh A, Henfridsson O. Balancing platform control and external contribution in third-party development: The boundary resources model. Information Systems Journal, 2013, 23(2): 173-192. |

| [25] |

Autio E, Nambisan S, Thomas L, et al. Digital affordances, spatial affordances, and the genesis of entrepreneurial ecosystems. Strategic Entrepreneurship Journal, 2018, 12(1): 72-95. |

| [26] |

Yoo Y. The Tables have turned: How can the information systems field contribute to technology and innovation management research?. Journal of the Association for Information Systems, 2013, 14(5): 227-236. |

| [27] |

Lyytinen K, Yoo Y, Boland R J Jr. Digital product innovation within four classes of innovation networks. Information Systems Journal, 2016, 26(1): 47-75. |

| [28] |

Mizintseva M F, Gerbina T V. Knowledge management: A tool for implementing the digital economy. Scientific and Technical Information Processing, 2018, 45(1): 40-48. |

| [29] |

Matt C, Hess T, Benlian A. Digital transformation strategies. Business & Information Systems Engineering, 2015, 57(5): 339-343. |

| [30] |

Nambisan S, Wright M, Feldman M. The digital transformation of innovation and entrepreneurship: Progress, challenges and key themes. Research Policy, 2019, 48(8): 103773. |

| [31] |

何帆, 刘红霞. 数字经济视角下实体企业数字化变革的业绩提升效应评估. 改革, 2019, (4): 137-148. |

| [32] |

Hinings B, Gegenhuber T, Greenwood R. Digital innovation and transformation: An institutional perspective. Information and Organization, 2018, 28(1): 52-61. |

| [33] |

Elder-Vass D. Lifeworld and systems in the digital economy. European Journal of Social Theory, 2018, 21(2): 227-244. |

| [34] |

Watanabe C, Naveed K, Tou Y J, et al. Measuring GDP in the digital economy: Increasing dependence on uncaptured GDP. Technological Forecasting and Social Change, 2018, 137: 226-240. |

| [35] |

杰里米·里夫金. 零边际成本社会: 一个物联网、合作共赢新经济时代. 赛迪研究院专家组, 译. 北京: 中信出版社, 2017: 21-37.

|

| [36] |

Holford W D. The future of human creative knowledge work within the digital economy. Futures, 2019, 105: 143-154. |

| [37] |

Shibata S. Gig work and the discourse of autonomy: Fictitious freedom in Japan's digital economy. New Political Economy, 2019, 25(4): 535-551. |

| [38] |

Fourcade M, Kluttz D N. A Maussian bargain: Accumulation by gift in the digital economy. Big Data & Society, 2020, 7(1): 1-16. |

| [39] |

李娜, 陈君. 负责任创新框架下的人工智能伦理问题研究. 科技管理研究, 2020, 40(6): 258-264. |

| [40] |

Pazaitis A, Kostakis V, Bauwens M. Digital economy and the rise of open cooperativism: The case of the Enspiral Network. Transfer: European Review of Labour and Research, 2017, 23(2): 177-192. |

| [41] |

熊鸿儒. 我国数字经济发展中的平台垄断及其治理策略. 改革, 2019, (7): 52-61. |

| [42] |

Rayna T. Understanding the challenges of the digital economy: The nature of digital goods. Communications & Strategies, 2008, 1(71): 13-36. |

| [43] |

阳镇, 陈劲. 数智化时代下企业社会责任的创新与治理. 上海财经大学学报, 2020, 22(6): 33-51. |

| [44] |

张晓. 数字经济发展的逻辑: 一个系统性分析框架. 电子政务, 2018, (6): 2-10. |

| [45] |

李飞翔. "大数据杀熟" 背后的伦理审思、治理与启示. 东北大学学报(社会科学版), 2020, 22(1): 7-15. |

| [46] |

Webb H, Burnap P, Procter R, et al. Digital wildfires: Propagation, verification, regulation, and responsible innovation. ACM Transactions on Information Systems, 2016, 34(3): 1-15. |

| [47] |

van Dijck J, Nieborg D, Poell T. Reframing platform power. Internet Policy Review, 2019, 8(2): 1-18. |

| [48] |

高运根. BEPS行动计划1、成果1数字经济面临的税收挑战. 国际税收, 2014, (10): 15-17. |

| [49] |

Stilgoe J, Owen R, Macnaghten P. Developing a framework for responsible innovation. Research Policy, 2013, 42(9): 1568-1580. |

| [50] |

彭坚, 杨红玲. 责任型领导: 概念变迁、理论视角及本土启示. 心理科学, 2018, 41(6): 1464-1469. |

| [51] |

Dreyer M, Chefneux L, Goldberg A, et al. Responsible innovation: A complementary view from industry with proposals for bridging different perspectives. Sustainability, 2017, 9(10): 1719. |

| [52] |

Martinuzzi A, Blok V, Brem A, et al. Responsible research and innovation in industry-Challenges, insights and perspectives. Sustainability, 2018, 10(3): 702. |