2. 联合国教科文组织国际自然与文化遗产空间技术中心 北京 100094;

3. 成都理工大学 数字胡焕庸线研究院 成都 610059

2. International Centre on Space Technologies for Natural and Cultural Heritage (HIST) under the Auspices of UNESCO, Beijing 100094, China;

3. Digital Hu Huanyong Line Research Institute, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China

当今,我们正处于历史上发展的最好时期,也是实现中华民族伟大复兴的关键时期,我们比历史上任何时期都更接近、更有信心和能力实现中华民族伟大复兴的目标。党的十九大报告指出:“中国特色社会主义进入新时代,我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。从瑷珲(今用“爱辉”)到腾冲的人口密度突变分界线即“胡焕庸线”(以下简称“胡线”)就是我国东、西部区域发展不平衡典型现象的分界线,而构建“美丽中国中脊带”(以下简称“中脊带”)则是缩小“胡线”两侧发展不平衡不充分的战略抓手。研究与认知从“胡线”到“中脊带”的内涵变化,以及未来科学战略举措具有重要的现实意义与深远的战略意义。

1 “胡焕庸线”与“美丽中国中脊带”提出的时代背景 1.1 “胡焕庸线”提出的历史背景20世纪30年代初,中国正处于全面抗战前夜,东北已沦陷于日本人之手,人口开始流入关内[1];随后的全面抗战时期,大半个中国都是战火纷飞的状态,更产生了大规模的中国人口向西迁移现象。在决定长期抗战国策之后,开发西北和建设西北的旗帜又被高高举起来[2]并成为当时热门话题之一。1935年,中国人口4.5亿,中国人口是否过剩?还有没有适合移民之所?在当时内忧外患的特殊时期,移民问题不仅是政府也是科学界需要回答的问题。胡焕庸[3]在《中国人口之分布——附统计表与密度图》一文写道:“年来中外学者,研究中国人口问题者,日见其多,中国人口是否过剩,国境以内,是否尚有大量移民之可能,其实当今亟须解答之问题,各方面对此之意见,甚为分歧。”针对这个亟须回答的问题,胡焕庸在统计资料不全且难以收集的情况下,克服种种困难,终于铸就该不朽的名作。“今试自黑龙江之瑷珲,向西南作一直线,至云南之腾冲为止,分全国为东南与西北两部,则此东南部之面积,计四百万平方公里,约占全国面积之百分之三十六,西北部之面积,计七百万平方公里,约占全国面积之百分之六十四;惟人口之分布,则东南部计四万万四千万,约占总人口百分之九十六,西北部之人口,仅一千八百万,约占全国总人口之百分之四”,人口比例“其多寡之悬殊,有如此者。” [3]这条“瑷珲—腾冲线”被后人称为“胡焕庸线”。

1.2 “美丽中国中脊带”提出的时代背景2013年8月30日,中共中央政治局常委、国务院总理李克强专门邀请中国科学院、中国工程院院士及有关专家到北京中南海,听取城镇化研究报告并进行座谈。李克强在座谈会上提出了“胡焕庸线”“该不该破?能不能破?如何破?” 3个问题。中国科学院学部遂于2015年设立学部咨询评议项目“‘胡焕庸线’时空认知:聚焦‘总理三问’”对此进行专门研究。

对于“总理三问”诸多学者进行了广泛研究与讨论[4-8]。基于前期的系统分析研究,郭华东等[9]对在新时期、新发展条件下,“胡焕庸线”应该破及其依据、“胡焕庸线”可以破及其理由、破解“胡焕庸线”的思路给出初步认识与建议。在2017年12月,“‘胡焕庸线’时空认知:聚焦‘总理三问’”项目组在华东师范大学召开会议进一步研究讨论如何破解“胡焕庸线”时,学者们对于近80年来中国人口突变线的位移而形成的包络带——这在呈金鸡状的中国版图上此区处于“中脊”的位置故称“中脊带”——进行热烈讨论。郭华东结合党中央对于美丽中国建设要求,在会议上提出把“美丽中国中脊带”作为破解“胡焕庸线”东、西部发展不平衡、不充分的战略抓手之建议。

2 从“胡焕庸线”到“美丽中国中脊带”是科学认知的改变 2.1 “胡焕庸线”是近代的人口密度突变分界线,刻画了线东、西两侧人口密度的差异胡焕庸根据当时的县(区)为统计口径的人口数据,分别做了人口分布图和人口密度图。事实上,胡焕庸并没有在其文章的附图中直接画出“瑷珲—腾冲”这根直线。这是由于该图是按照行政县域进行的人口统计,即在一个县域内人口被看作是均匀分布的。所以,如果从瑷珲—腾冲直接拉一条直线,那么就会破坏一些县域的完整性,从而打破按照县域人口分布均匀的假设前提[10]。

人口数量、质量与密度是社会、经济、生活方式与环境的综合反映。中国人口格局形成是作为农业大国的人口在社会-经济-科技-环境等因素共同作用长期演化的结果。在西汉时期,中国人口最稠密的地区是在黄河冲积平原和太行山以东、黄河以北的河北平原。葛剑雄[11]提出那时人口疏密分界线应该是燕山—太行山—中条山—淮河。此后经历了“永嘉丧乱”“安史之乱”“靖康之变”等几次大规模自北向南的人口迁徙活动,以及明清及民国时期“山西洪洞大槐树移民”“湖广填四川”“闯关东”“走西口”等几次大规模移民,使得中国人口分布的格局在不断调整。1935年,胡焕庸提出以“瑷珲—腾冲线”将我国人口分布分为东南和西北人口疏密悬殊的两部分,这反映的就是近代中国人口密度分布格局的状况。

我们对《中国人口之分布——附统计表与密度图》 [3]一文中给出的数据进行较精确的计算表明:1935年,若扣除现在属于蒙古国的地区人口,则“胡线”西部人口占总数的3.21%,东南人口占96.79%。到第六次人口大普查的2010年,“胡线”西部人口占全国比例增加到6.35%。75年间,西部人口比例增加了3.14%,比1935年约翻了一番;而“胡线”西部人口的绝对数量更是1935年的约4倍。“胡线”两边无论相对数量或是绝对数量绝不是什么“岿然不动”。近代—当代的人口密度变化速度与人口增长速度变化的转折大概在20世纪70年代后期—80年代初期,这个时间的分界也暗示中国脱离传统农业发展模式而伴随全球化征程开始走向了新的发展模式[10]。

“胡线”是中国近代的人口密度分布的突变线。至于这条线与一些自然要素甚至人文要素的应合,那是因为这条线位于农牧交错带背景下。我们既不能把“胡线”与降水线、生态线、文化转换线等分界线等同,也不必用“胡线”去综合它们。“胡线”原本就是反映中国人口分布的疏密情况,是中国人口地理的重要分界线。“少量关于胡焕庸线的引申研究和应用属于穿凿附会的形式命题,是对胡焕庸线概念的一种不恰当的‘学术消费’,是不值得提倡的。” [12]

2.2 “美丽中国中脊带”因规划未来新发展空间而提出,其地理学背景是农牧交错带农牧交错带是自然与人类共同作用形成的一种生产、生活空间。中国东北—西南走向的农牧交错带,是纬度地带性与经度地带性再加上山地垂直地带性下的人与自然共同作用的综合反映。由于自然条件的差异,中国农牧交错带又形成东北段与西南段的不同。东北段的农牧交错带是纬度地带性与经度地带性的叠加。北方农牧交错带生产特点的形成也许可以追溯到距今4 500—4 300年前龙山时代的前期[13]。而西南段,由于青藏高原东缘及中高山地的影响,呈现出山地农牧交错带的特性,即在纬度地带性与经度地带性上再叠合山地垂直地带性的作用,形成诸多民族分布其中。

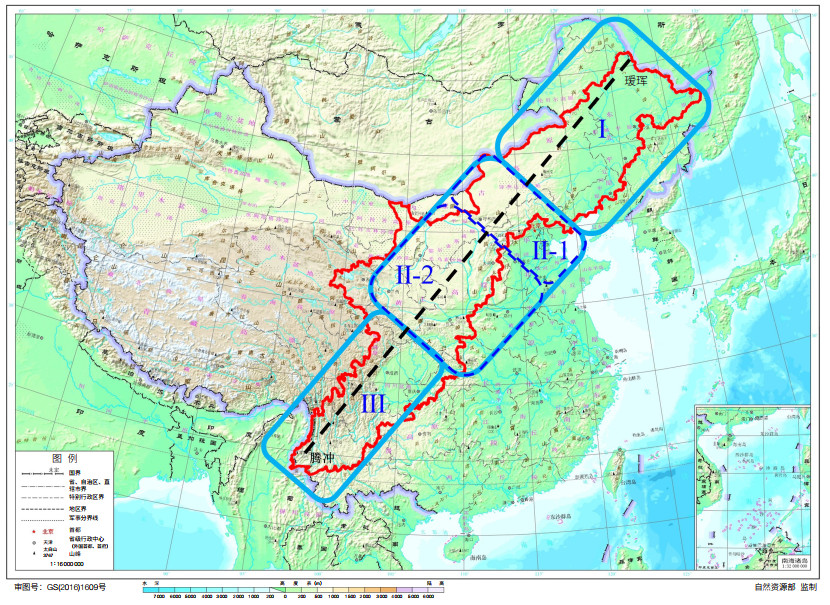

“中脊带”是基于“胡线”东南、西北两侧传统的半农半牧的生产与生活空间,并考虑未来国家战略新发展需要而建议划定的自东北到西南的地域空间。在呈金鸡形状的中国版图上,此区处于“中脊”的位置(图 1)。在划定边界时,考虑到县(区)级行政区域的完整性并进行适当调整。“中脊带”核心区涉及黑龙江、吉林、内蒙古、山西、陕西、甘肃、宁夏、四川、云南9省份,旁及辽宁、河北、青海、重庆等省份。此区是我国相对贫困区集聚带,是生态战略防护带,也是国家战略空间安全带。

|

| 图 1 “美丽中国中脊带”位置与分段图 Figure 1 Location and segmentation map of Mid-Spine Belt of Beautiful China (MSBBC) 黑色虚线指示“胡线”,红色多边形指示“中脊带”边界 The black dotted line indicates the Hu Line, and the red polygon indicates the boundary of the MSBBC |

80多年前,胡焕庸是立足于传统的农业且当时4.5亿人口与可耕土地尖锐矛盾情况下,讨论人口分布与农业区域开发问题:“今试就国境以内,加以检讨,其犹有地形平坦,土壤肥沃,雨量相当充分,而人口亦比较稀少者,殆惟满洲北部嫩江流域一带之地,……是为国内惟一可供移民之区” [3]。然而,当前我们所说的西部开发,决非传统农业的种植业开发问题,而是新时代适合西部的新业态与新发展的问题。

3.1 中国传统农业的持续密集型生产发展模式特征中国历史发展模式是指曾经真实存在于过去中国的发展模式。一言以概之,是在以农业为主流产业的历史演进过程形成的发展模式。形成的朝代更迭、不断复生的封建社会管理与经营过程一直延续2000余年。

Samir[14]提出地中海/欧洲发展道路与中国的发展道路从一开始就截然不同:欧洲中心的历史资本主义不断将生活在农村的居民大量驱赶出去,这种历史资本主义必然造成人口的大量外流,后来征服了美洲才得以疏解外流人口的问题。而在19世纪下半叶之前的中国,资本主义发展道路就完全不同,它是确立而非泯除农民争取土地的权利,并从而强化农业生产,同时将工业制造分散到乡村地域。这使得中国在当时许多的物质生产领域都大幅超越欧洲。一直到工业革命的成功,才造就了现代欧洲超越中国。

正是中国传统文化的民本思想对于中国政治和经济组织模式的稳定,建构了一种生产力发展的模型——筑基于农业持续的密集生产,于是形成“胡线”东侧的中国传统农业的精耕细作特点。在中国东部,如黄淮海平原区,从农业发展、商品交换、市场形成及其演变的城镇体系空间结构基本符合克里斯·泰勒的理想城镇体系空间结构形成的要素与条件[15, 16],在长三角城镇体系空间结构同样具备这样的特征[17]。这些情况表明:中国传统农业的精耕细作,以及逐渐形成的城镇及其体系空间结构,是在农村市场服务为中心基础上演化发展起来的一种模式。

3.2 “美丽中国中脊带”新发展方式的战略思考相比于东、西部的生态环境承载力,“中脊带”的承载力可谓介于其间。“中脊带”是为了缩减东西部发展不平衡、获得区域发展更充分而提出的战略对策。“中脊带”是要把经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态建设、国防建设等多方面融入高质量发展之中,其未来空间战略发展规划至少考虑6个方面。

(1)把“中脊带”作为新型基础设施建设的示范带。新型基础设施建设(以下简称“新基建”)通过吸收当代新科技革命成果,实现国家生态化、数字化、智能化、高速化、新旧动能转换与经济结构对称态,建立现代化经济体系的国家基本建设与基础设施建设。新基建主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等领域,涉及诸多产业链,是以新发展为理念,以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。作为具备一定生态承载力的“中脊带”,是率先进行新基建的理想国土空间区域。

(2)把“中脊带”作为构建国土空间战略发展新格局的重要组成部分。从整个欧亚大陆的角度,可将我国划分为3个一级国土空间区域,把“中脊带”作为构建国土新的战略空间格局的一级区域来规划发展,并根据“美丽中国中脊带”自然与社会、经济、文化等的不同,可以分为“三段”(“四区”)(图 1):东北段(Ⅰ)——黑龙江、兴安生态旅游经济带区;中段1(Ⅱ-1)——鄂尔多斯—呼和浩特—张家口—大同—锡林郭勒生态经济文化带区;中段2(Ⅱ-2)——西安—兰州—银川—太原生态经济文化带区;西南段(Ⅲ):重庆—成都—昆明—瑞丽生态经济带文化区。

(3)把“中脊带”打造成为内外循环发展的枢纽通道。 “中脊带”位于中国版图重要的、特殊的位置与区域,处于中国东北—西南贯通的枢纽位置。“中脊带”作为东西联动的传递带、新旧动能的转换带、新基建的示范区,是“双循环”的枢纽,更是内需新经济的重要启动区。打造此枢纽可以首先以“成渝双城经济圈”—“西安城市经济圈”—“昆明经济圈”并与中—缅通道连接为启动段,构建拉动中国西南区域发展动力区,打造西部合作的改革开放发展平台,再向北部延伸,逐步构建区域联动一体化发展。

(4)把“中脊带”建设成为生态安全屏障带、国防安全保障带与新的宜居生活区。 ① “中脊带”跨越不同的自然与人文地带,自然生态环境丰富多样,民族与人文资源丰富多彩。有利于打造新型城乡宜居生产-生活-康养带。把“两屏两带”(青藏高原生态屏障、黄土高原—川滇生态屏障、东北森林带、北方防沙带)进行整合,构造“中脊带”成为一个完整的生态安全屏障带;把“中脊带”的“四区”打造成四季旅游与康养的宜居生活带,构建自然-文化-服务高质量旅游带,打造成为具有象征意义的消费区。②面对全球变化、海平面上升,以及世界百年未有之大变局,把“中脊带”南北联通向的巨大空间建设成为国家战略安全带成为必要。“中脊带”东侧边界距离海岸线从100—1000 km不等,因此能有效避防海平面上升带来的灾害与风险。“中脊带”穿越众多山川,具有重大的国防空间价值——其可以在空间上对“老三线”进行延展,打造成为中国“新三线”防御地带。

(5)“中脊带”要创造并形成区域新型城镇化的发展模式。由于现代快速、方便的交通、信息与物流,打破过去联通的限制,打破以农村市场服务为中心的“中心地”理论成为可能。一个城市不再是仅仅与其周边地区紧密关联,而是在功能、信息、物流、文化等领域跨地域空间进行联系。“中脊带”的新型城镇化要强调适宜性、差异化、个性化的特色与高质量发展,宜居、众多小城镇既在空间分离又在物流、资金、信息、人员上联系的“群”与“带”。

(6)把“中脊带”发展战略与国家其他战略相对接助力复兴梦想实现。 “中脊带”发展模式要适应新时代的要求,要适应自然环境变化的要求,要适应中华民族伟大复兴中国梦的要求。在“中脊带”要进行生态-环境、经济-社会、人口-文化全域发展整体未来规划设计,把新型城镇化、振兴东北、中部崛起等战略与乡村振兴战略统筹起来,把北部的中蒙俄经济走廊、西南孟中印缅经济走廊发展贯穿起来,实现人-地协调平衡的共同新发展。

| [1] |

范立君. 1931-1937年东北关内移民的特点及性质. 中国历史地理论丛, 2005, 20(4): 36-43. DOI:10.3969/j.issn.1001-5205.2005.04.005 |

| [2] |

吴玉珍, 吴玲琍. 中国西部开发的历史回顾与思考. 社科纵横, 2001, 16(2): 19-20. |

| [3] |

胡焕庸. 中国人口之分布——附统计表与密度图. 地理学报, 1935, 2(1): 33-74. |

| [4] |

陈明星, 李扬, 龚颖华, 等. 胡焕庸线两侧的人口分布与城镇化格局趋势——尝试回答李克强总理之问. 地理学报, 2016, 71(2): 179-193. |

| [5] |

陆大道, 王铮, 封志明, 等. 关于"胡焕庸线能否突破"的学术争鸣. 地理研究, 2016, 35(5): 805-824. |

| [6] |

丁金宏. 跨学科对话: 经济战略与地理约束. 探索与争鸣, 2016, (1): 36-38. |

| [7] |

王铮. 地理本性: 胡焕庸线的突破与打破问题. 探索与争鸣, 2016, (1): 43-47. |

| [8] |

杨强, 李丽, 王运动, 等. 1935-2010年中国人口分布空间格局及其演变特征. 地理研究, 2016, 35(8): 1547-1560. |

| [9] |

郭华东, 王心源, 吴炳方, 等. 基于空间信息认知人口密度分界线——"胡焕庸线". 中国科学院院刊, 2016, 31(12): 1385-1394. |

| [10] |

王心源. 胡焕庸线: 中国过去发展格局界定与未来态势分析//顾行发, 李闽榕, 徐东华. 中国可持续发展遥感监测报告(2016). 北京: 社会科学文献出版社, 2017: 472-488.

|

| [11] |

葛剑雄. 亿兆斯民. 广州: 广东人民出版社, 2014.

|

| [12] |

丁金宏, 程晨, 张伟佳, 等. 胡焕庸线的学术思想源流与地理分界意义. 地理学报, 2021, 76(6): 1317-1333. |

| [13] |

胡松梅. 全球视野下中国北方农牧交错带的形成——以榆林地区公元前3千纪动物考古研究为例. 光明日报, 2020, 7-29(16). |

| [14] |

Samir A. 历史发展的两条道路——欧洲与中国发展模式的对比: 起源与历程. 林深靖, 译. 开放时代, 2012, (8): 63-72.

|

| [15] |

王心源, 范湘涛, 邵芸, 等. 基于雷达卫星图像的黄淮海平原城镇体系空间结构研究. 地理科学, 2001, 21(1): 57-63. |

| [16] |

王心源, 范湘涛, 郭华东. 自然地理因素对城镇体系空间结构影响的样式分析. 地理科学进展, 2001, 20(1): 67-72. |

| [17] |

陆玉麒, 董平. 明清时期太湖流域的中心地结构. 地理学报, 2005, 60(4): 587-596. |