完成单位:中国科学院大连化学物理研究所

合作单位:安徽明天氢能科技股份有限公司、新源动力股份有限公司、阳光电源股份有限公司、国家电网安徽省电力有限公司、国家电网辽宁省电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、潍柴动力股份公司、中国长江三峡集团公司、东风汽车集团、葛洲坝集团

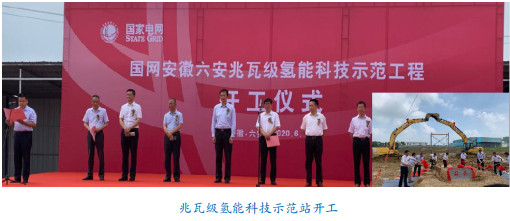

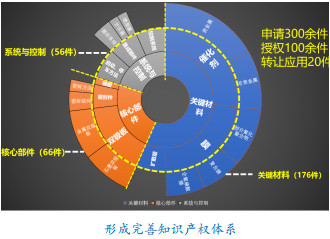

成果简介持续深耕氢燃料电池领域,突破氢燃料电池高性能催化剂、增强复合膜、高性能低铂膜电极、耐蚀薄层金属双极板、高比功率电堆、耐低温系统集成及质子交换膜高效电解水制氢等核心技术,申报国家发明专利300余件(已授权100余件),形成氢燃料电池关键材料、核心部件、系统与控制等完善自主知识产权体系,核心专利被广泛引证。2017年以来,形成了研发基地、中试基地、产业化基地的完整布局,通过技术开发、技术许可、技术入股等形式实现关键技术示范及应用,特别是通过普通许可实现成果转移转化。截至2020年9月,已转化实施专利20件,牵头或参与制定国家标准32件,牵头制定国际标准1件(国内唯一),有力促进了氢燃料电池产业的国产化进程。

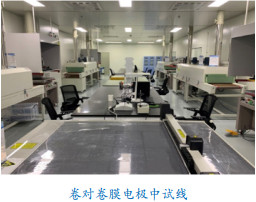

在苏州建设中试基地,形成氢燃料电池关键材料、核心部件、电堆系统中试线,支撑苏州氢能燃料电池产业发展。膜电极技术应用于新源动力公司装车电堆,累计装车600余辆,是国内装车最多的自主知识产权电堆。金属板电堆技术许可给安徽明天氢能科技股份有限公司应用,建成国内首条万套级金属板燃料电池电堆生产线。截至2020年9月,团队通过技术转化实现合同收入超过1.5亿元,带动直接投资5.4亿元。此外,团队培养燃料电池专业博/硕士130余人,为国内氢燃料电池行业输送了大批技术领军人才。

|

邵志刚 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:团队负责人,发明核心关键技术,构建研发、中试、技术转化体系,组织技术开发与产业化。 |

|

侯明 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:氢燃料电池电堆研发与工程化。 |

|

俞红梅 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:质子交换膜水电解池研发与工程化。 |

|

衣宝廉 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:学术与技术指导。 |

|

宋微 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:膜电极技术研发。 |

|

孙树成 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:质子交换膜水电解系统研发。 |

|

艾军 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:氢燃料电池电堆设计。 |

|

林永俐 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:氢燃料电池控制系统开发。 |

|

郑利民 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:氢燃料电池电堆组装与评价。 |

|

周利 中国科学院大连化学物理研究所 主要贡献:飞机应用技术开发。 |