2. 中国科学院大学 计算机科学与技术学院 北京 100049

2. School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

世界正在进入以数字经济为主导的信息社会。党的十九大确立了到2035年跻身创新型国家前列的战略目标;党的十九届五中全会提出了坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。为适应我国新阶段的发展需求,坚决打赢关键核心技术攻坚战,我国需要构建高水平自立自强的信息技术(IT)新体系。

构建信息技术新体系,不仅要顺应信息技术发展的大趋势,还要思考新全球化下我国在世界的位置;不仅要思考如何构建自立自强的计算技术新体系,还要思考如何构建适合新体系的科研工作新模式。

1 构建自立自强的信息技术新体系的必要性在智能时代,中国是继续跟随美国的技术体系,还是发展自己的技术体系?中国自己的技术体系未来能在新全球化的大环境下走向世界吗?这是值得我们深入思考的重要问题。

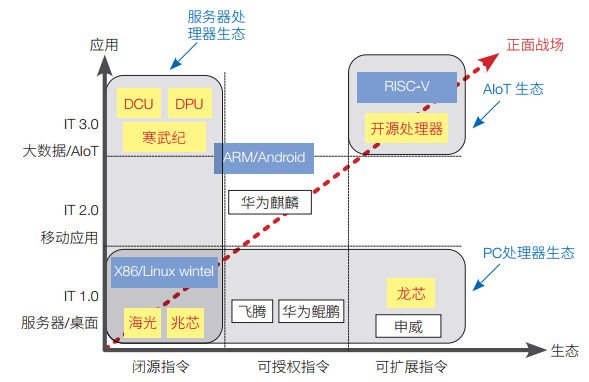

(1)以当前的处理器生态现状和发展演变趋势为例,分析我国构建信息技术新体系的必要性。处理器作为信息技术的底板,有生态和应用2个维度,可以表示为九宫格形式(图 1)。从生态的开放性划分,可分为闭源指令、可授权指令和可扩展指令;从应用的时代划分,可分为服务器/桌面的IT 1.0阶段、移动应用的IT 2.0阶段、大数据/AIoT①的IT 3.0阶段。图 1对角线方向的红色虚线表示AIoT生态发展路径,遵循“贝尔定律”②,同时也是构建信息技术新体系的主战场,是信息化中数量占比最大的部分——最早是Wintel联盟(微软与Intel的合作),然后是双A架构(ARM+Android),未来也许是RISC-Ⅴ /泛在OS(第5代精简指令集和泛在操作系统联盟)。图 1中另外2个生态分别沿横纵坐标展开,横坐标方向为PC处理器生态发展路径,纵坐标方向为服务器处理器生态发展路径。

① AIoT(人工智能物联网)=AI(人工智能)+IoT(物联网)。

② 每10年出现一类新的计算机种类,数量增加10倍。

|

| 图 1 中国处理器生态发展示意图 Figure 1 China processor ecosystem diagram |

(2)以处理器总体格局分析我国构建信息技术新体系的必要性。处理器的总体格局本质是3个生态控制体系的格局,本文简称为A体系、B体系、C体系。① A体系。其是美国控制的生态体系,源自20世纪90年代,是在美国主导下发展的信息高速公路技术体系[1]。从中国的角度来看A体系是“离了你,我不行”。因此,要通过“卡脖子”工程来应急;同时,应考虑与美国捆绑,以避免“硬脱钩”。② B体系。其是中国为了国家安全必须打造的自主可控信息技术体系,是中国控制的生态体系。B体系从关键技术角度以对A体系进行仿制跟踪为主,以根据国内需求进行创新为辅。从中国的角度来看,B体系是“离了你,我也行”。历经20年,通过实施“信创工程”做原位替换,虽然我们守住了底线,但是它的适用空间还是有限的。③ C体系。未来30年,我们需要紧紧牵住核心技术自主创新这个“牛鼻子”,在前沿技术和关键核心技术领域作出原创性、基础、核心层的技术贡献,构建面向智能时代自立自强的C体系。C体系是中国与世界共建的技术体系,是世界控制的生态,既解决中国的问题,也要解决世界的问题,从中国的角度来看是“我与你共建平衡”。

A、B、C 3个体系都很重要,缺一不可。中国科学院计算技术研究所(以下简称“计算所”)技术转移相关的几个代表性公司都是构建3个体系的骨干力量。A体系的代表公司是海光信息技术有限公司,目标是依靠我国的成本、人力资源和政策优势,最大限度地满足信息化主战场的需求,挤压主要竞争对手的利润空间;B体系的代表公司是龙芯中科技术股份有限公司,目标是为做好底线准备,保障国内核心部门与关键行业的基本需求;C体系的代表公司是中科寒武纪科技股份有限公司,目标是依靠原创技术的领先优势,与主要竞争对手争夺未来的主流市场、国际市场的超额利润,特别是全球生态主导权。

2 构建自立自强信息技术新体系的基本原则实现信息技术领域高水平自立自强的目标,首先需要明确体系构建的基本原则。C体系面向智能时代新需求、新挑战、新市场,在两个维度扩展开来:一个是贯穿芯片的工作负载、设计、制造工艺等,另一个是贯穿信息基础设施的端、边、网、云。做成任何一件事情背后总有一些哲学理念,信息技术新体系设计也不例外,背后有若干基本原则,这些原则不是成功的充分条件,但为必要条件,它们足够引发大的变化。建立自立自强的信息技术新体系,实现新一代信息技术的突破,总的理念就是要充分发挥好具有中国特色的各类创新要素,把集体意识强、执政能力强、创新场景多、工程技术人才多、市场规模大等优势发挥出来。总体来看,构建信息技术新体系,“战胜”原有技术体系,需要把握好5项重要原则(图 2)。

|

| 图 2 中国信息技术C体系的5项基本原则 Figure 2 Five principles of C system in IT of China |

(1)内置安全机制战胜外挂安全机制。A体系是按照外挂安全方式设计的系统安全机制。外挂安全机制,就像设计房子,一开始设计的时候没想到需要抗震,也没想到要防盗;等房子设计好了之后,才想到要加固房梁,以及装防盗门、防盗窗、摄像头等,这些后加的安全措施就是外挂式安全的措施。在A体系设计中也是如此,不管是传输层、网络层还是计算层,都没有考虑安全因素。在传输层,传输技术基于“香农定理”设计,重在容量提升;在网络层,基于TCP/IP协议③、DNS(域名解析系统)和PKI(公钥基础设施),安全机制也都是打补丁,网络架构也没有充分考虑安全;在计算层,冯· 诺依曼计算架构在20世纪50年代提出时,重在提升计算性能,也未考虑安全因素。未来要把安全的“基因”内置在计算机系统设计中。

③ TCP/IP协议,即传输控制协议/ 网际协议(Transmission Control Protocol/Internet Protocol),是指能够在多个不同网络间实现信息传输的协议簇。

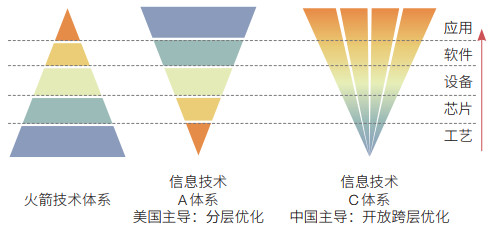

(2)开放跨层优化战胜分层优化。目标是要在传统信息技术分层发展模式的基础上,通过制定接口与标准规范,发挥中国的体制优势,把一切可以调动的因素充分调动起来,实现产业界的跨层垂直优化,提升系统性能[2]。对比火箭技术体系与信息技术体系(图 3),在构建方式上是不同的,火箭技术体系的特点是底座很“大”,越往上越“小”,最上面是重型运载火箭,整体创新体系相对不容易被“卡脖子”。信息技术体系的特点是:越往上越“大”,上面是应用、软件,下面是设备、芯片、工艺;越往下越“小”——这里说的“小”是指市场小,供应商少、供应链脆弱,所以很容易被“卡脖子”。A体系是分层优化的,Intel在一层,IBM在一层,Google在一层,每一层都单独优化;这种方法的优点是在每一层做好了都可以是一个伟大的公司,缺点是很难跨层垂直优化。国际巨头IBM曾经采用工艺、材料、芯片、设备、软件、应用的全栈贯通式布局,在银行、保险等高价值领域获取了巨额利润;但在互联网时代,被Google、Intel、TSMC等分层优化企业用更高的性能价格比打败了。所以,我们需要发展出性价比更高的垂直技术体系,做到既保持分层的优势,又要有垂直优化的能力,才能突破国际垄断企业建立的市场壁垒。

|

| 图 3 中国火箭技术体系与信息技术体系结构对比图 Figure 3 Structure of rocket and IT system of China |

(3)多态场景加速战胜数种通用芯片。比较而言,美国国情是人少、工程师少、高价值市场大、半导体制造业先进,对美国来说最经济合算、有效的就是用数种CPU(中央处理器)+GPU(图形处理器)通用芯片,依靠先进的半导体工艺,覆盖广阔的场景;中国国情是人多、工程师多、场景多、市场更大但也更加碎片化,半导体制造业相对长期落后,被极紫外(EUV)光刻机“卡脖子”。那么,中国是不是可以用100种面向领域的专门芯片,依靠第2项原则进行软硬件贯通优化,以获得竞争优势呢?最近,中科寒武纪科技股份有限公司研制的“思元270” NPU(嵌入式神经网络处理器)芯片,执行人工智能(AI)任务的综合性能/功耗与价格比是同期NVIDIA通用GPU Tesla V100芯片的10倍以上,就是一个多态场景加速的例子。

(4)高并发实时处理与传输战胜片面追求高性能。中国人多、资源相对少,所以面临更加严重的高并发问题;相对而言,美国人少、资源多,可以追求高性能。就像早高峰堵车一样,车很多的情况下,出入口设计如果不合理,测调能力如果也没有,那基础设施投入的有效性会在一个拐点急剧下降,这就是我们提出中国应追求高通量的动机。建设国家级高通量信息基础设施的目标是,将数据量提升1 000倍以上,带宽提升100倍以上,支持实时连接千亿物端,降低处理延迟5倍以上,端到端延迟可达毫秒级,实现数据传输与处理的协同优化,能有效支持实时延迟敏感类的应用。

(5)敏捷开发方法与开源生态战胜创新门槛高的垄断生态。敏捷设计是应对碎片化应用场景的最有效方式,开源是打破技术垄断的最有效进攻方式[4]。通过极致优化形成成本优势,抢占中低端市场,将竞争对手压向高端,赢得时间窗口,是以弱胜强的有效策略——我国的制造业就是这么发展起来的。为什么贸易战我们有底气?是得益于制造业极致的成本优势,抢占中低端,做到无可替代,然后再一点点往中端、高端发展。习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上指出,人类正在进入一个“人机物”三元融合的万物智能互联时代。我们回顾一下开源在“人机物”各个阶段的历史作用:在“机”的时代,操作系统开源,导致IBM的小型机的主导地位被X86服务器占据,而Intel占据数据中心90% 的市场就是得益于开源Linux;在“人机”的时代,安卓(Android)系统开源,导致X86的主导地位被ARM占据,智能手机行业得益于开源Android;现在是“人机物”的时代,开源的泛在操作系统加上开源的指令集,是否会导致ARM被RISC-Ⅴ取代呢?

以在中国科学院内协同起来构建C体系芯片技术体系的具体“配置”为例来说明构建C体系芯片技术体系的方式:①面向国产28 nm工艺的光刻机、光刻胶、大硅片;②超高性能价格比的28 nm芯片制程技术;③开源的EDA(电子设计自动化)工具链、开源CPU核、开源关键IP、开源芯粒(chiplet)技术;④云化的芯片敏捷设计工具与平台;⑤针对海量场景打造领域专用体系结构(DSA)芯片创新平台。

3 面向自立自强信息技术新体系的网络计算方向布局基于C体系的信息技术生态的特征是开放、可控、安全、“联邦制”。①开放。经济发展的双循环强调以内循环为依托的新全球化,必须更加开放,所以新体系的生态首先要开放。②可控。任何环节都不能被“卡脖子”。③安全。智能时代物理世界与虚拟世界深度融合,对安全的要求更高。④ “联邦制”。 C体系对应的经济模型是“联邦制”。信息技术与经济紧密联系,因此发展信息技术必须考虑经济的要素。国际IT产业到处充满了垄断,经济模型是“帝国制”;能不能用“联邦制”构建信息产业的新生态,按照习近平总书记提出的共建人类命运共同体思想,共建数字空间的全球命运共同体,也许这是中国IT企业重新走向全球的一个新思路。

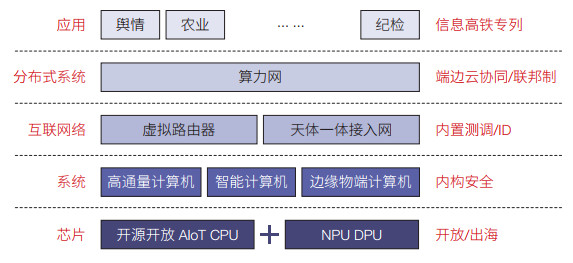

基于C体系的思路,可以把网络计算方向的科研工作(图 4)分成芯片、系统、互联网络、分布式系统、应用等层次。①在芯片层,需要有开源CPU、NPU、DPU(数据处理器)等多态加速器。②在系统层,需要有高通量计算机、智能计算机、边缘物端计算机等新型计算系统。③在网络层,需要有虚拟路由器、天地一体接入网等新型网络设备。④在分布式系统层,需要有算力网,将算力资源基础设施化。计算所提出的“信息高铁”信息基础设施综合试验场的本质就是建立一个试验算力网;过去的信息高速公路本质是数据网,“信息高铁”是新一代的广域分布式算力系统。⑤上层是应用层,舆情、农业、纪检等行业信息化都是一个个“信息高铁”的“专列”。各层之间有些是依赖关系,有些是支撑关系。

|

| 图 4 中国信息技术C体系的网络计算方向科研布局 Figure 4 Portfolio of research directions of C system in IT of China |

构建新体系,科研工作要有新的模式。下面以计算所为例,说明围绕计算技术新体系的构建,研究所的科研布局和科研模式要做怎样的转变。

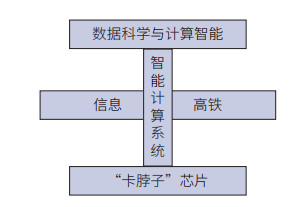

(1)计算所新布局。狭义的理解,C体系在计算所内等于“卡脖子”芯片+“信息高铁”;广义的理解,还应加上智能计算系统,以及数据科学与计算智能,从而构成计算所“三横一竖”的计算所新布局(图 5)。“竖”是智能计算系统,可以把芯片、计算系统和数据科学连起来:“卡脖子”芯片是底座,“信息高铁”是信息基础设施,数据科学与计算智能作为C体系的时代驱动力。计算科学、网络科学是曾经的时代驱动力,IT 1.0阶段主要靠计算科学驱动,IT 2.0阶段主要靠网络科学驱动,IT 3.0阶段是靠数据科学与计算智能驱动。对计算所来说,做智能算法和做应用的研究,要起到类似“机头”的作用,要与“信息高铁专列”、智能计算机“专用机”、“卡脖子”芯片“DSA专芯”紧密耦合,带动整个C体系前进。

|

| 图 5 “十四五”期间中国科学院计算技术研究所的科研布局 Figure 5 Research during 14th Five-Year Plan in Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |

(2)协同新模式。构建新体系比研制一个新设备要复杂得多,需要统筹科研院所、高校、企业研发机构力量,多个团队协同作战。如果用军队作战来类比,一个研究所就像一个军分区;而研究中心是基本作战单元,是个“独立团”。研究所最擅长的组织方式就是“独立团”各打各的仗;其中,好一点的团队创办一个企业,形成研究中心与企业的协同模式。构建新体系要依赖新的组织模式,需要总指挥制,能够指挥多个团队打一场目标明确、混成协同的战役。因此,未来在计算所等相关研究机构建立总指挥制的协同新模式是非常重要的。举2个协同科研的例子:① “信息高铁”,计算所需要指挥N个研究团队+ M个企业+ 1个中科南京信息高铁研究院共同参与;②智能计算机,计算所需要N个研究团队+ 之江实验室1个研究中心+ 相关机构的1个创新中心共同参与。在形成协同新模式这件事上,要学习我国的音视频编解码标准AVS模式的成功经验:AVS的队伍分布在全国各地,合起来可以干一件大一点的事情。同时,还需要思考未来怎么利用中国科学院所属4所大学(以下简称“F4大学”)的教育资源,促进科教融合和产教融合;以及,思考、摸索计算所关联企业的产业资源的定位和分工,如何联合优质创新力量。

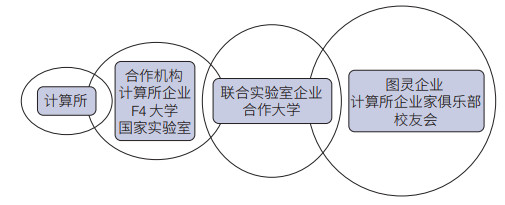

(3)“4个圈”新关系。 10多年前,计算所做战略规划时把内外部关系归纳成“4个圈”。在构建新体系的新形势下,这4个圈的位置关系发生了变化。如图 6所示,“4个圈”不再是从中央向外扩散的关系,而是计算所从中央移动到左侧,从左到右不断放大、耦合。计算所在最左侧作为源头(第1个圈);第2个圈是合作机构、计算所企业、国家实验室、F4大学;第3个圈是联合实验室企业、合作大学;第4个圈是图灵企业(计算所图灵基金投资企业)、计算所企业家俱乐部、校友会等。4个圈相互耦合,就像用很多棋子布了一个局;如何共同做事,相互之间靠什么串联起来,这是在构建信息技术新体系过程中需要思考的。

|

| 图 6 中国科学院计算机研究所“4个圈”的内外关系 Figure 6 Relationship among four innovation circles of Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences |

| [1] |

Broad W. Clinton to promote high technology, with Gore in charge. New York Times, 1991-11-10(01).

|

| [2] |

Leiserson C E, Thompson N C, Emer J S, et al. There's plenty of room at the Top: What will drive computer performance after Moore's law?. Science, 2020. DOI:10.1126/science.aam9744 |

| [3] |

王晓虹, 王卅, 唐宏伟, 等. 构建"新基建"国家战略的技术底座——"信息高铁"综合试验场建设的实践与思考. 中国科学院院刊, 2021, 36(9): 1066-1073. Wang X H, Wang S, Tang H W, et al. Building substrate for national strategy of new infrastructure construction—Practice and thought of Information Superbahn testbed. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(9): 1066-1073. |

| [4] |

孙凝晖. 论开源精神. 中国计算机学会通讯, 2021, 17(5): 1. Sun N H. Spirit of open source. Communications of the CCF, 2021, 17(5): 1. |