2. 中国科学院兰州分院 兰州 730000

2. Lanzhou Branch, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000, China

西北地区是我国重要的战略纵深与回旋空间,也是重要的生态安全屏障,具有极其重要的生态地位、生态功能、生态价值、生态责任和生态使命。随着我国生态文明建设迈入实现人与自然和谐共生的现代化新发展阶段,如何在贯彻新发展理念、构建新发展格局中加快形成西北地区生态保护新格局,是值得深入思考的战略问题。

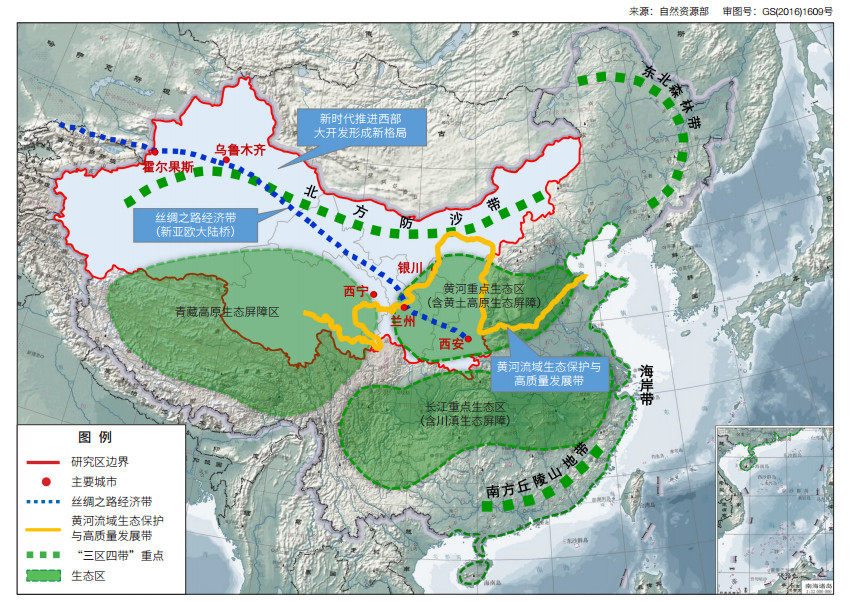

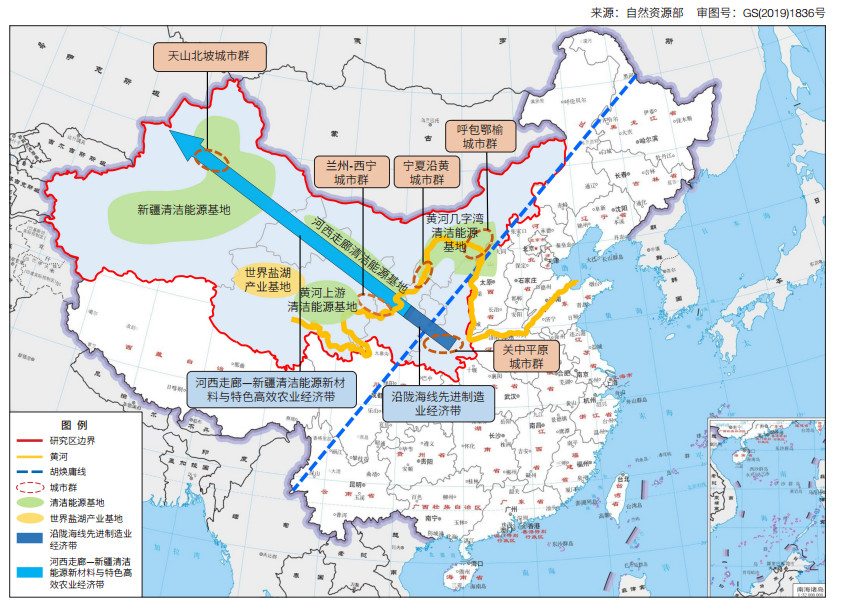

1 构建西北地区生态保护格局的重大意义 1.1 构建西北地区生态保护格局是维护国家生态安全的重要基础本文讨论的西北地区包括陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区、青海省、新疆维吾尔自治区以及内蒙古自治区中西部(图 1),国土绝大部分处于“胡焕庸线”以西,以森林、草甸、绿洲、沙漠、戈壁为主,生态环境本底差、敏感性高且承载力低,生态脆弱区分布广、自我修复能力弱。作为长江、黄河、澜沧江三大江河的源头汇水区、水源涵养区以及重要补水区,西北地区拥有三江源国家公园、大熊猫国家公园、祁连山国家公园、在建的青海湖国家公园和若尔盖国家公园,以及黄土高原生态屏障、青藏高原生态屏障、北方防沙带等一批关乎国家生态安全的重要生态节点与生态屏障,发挥着孕育大江大河、影响季风界线、阻挡沙尘东进、滋养绿洲农业、调节水汽交换、改善局地气候的重要生态作用。加快构建西北地区生态保护格局,对于维护国家生态安全、推进美丽中国建设具有重要意义。

|

| 图 1 国家重大战略视角下的西北地区发展格局 Figure 1 Development pattern of Northwest China based on perspective of national important strategies |

随着我国实行陆海内外联动、东西互济发展,“丝绸之路经济带”建设走深向实,西部陆海新通道加快建设,“新时代推进西部大开发形成新格局”和“黄河流域生态保护与高质量发展”等国家重大区域发展战略叠加推进,为西北地区构建了横贯东西、纵贯南北的基础发展格局(图 1)。加强生态保护治理是国家战略的共性核心任务,凸显出“共同抓好大保护,协同推进大治理”将成为西北地区高质量发展的核心主题。因此,强化西北地区生态综合保护与系统治理,构建多省联动、区域协作的西北地区生态保护格局,突出对国家重大发展战略的生态支撑,对于加快推动西北地区“大保护、大开放、高质量发展”具有重要意义。

1.3 构建西北地区生态保护格局是提升新发展格局质量的重要保障“十四五”时期,我国生态文明建设进入以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。西北地区作为我国重要的化石与清洁能源基地、战略性矿产与稀有金属资源基地、农业种质资源与粮食生产基地,在融入服务国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局过程中,必须处理好发展与保护的关系,对照碳达峰、碳中和总体目标,在环境效益、经济效益、社会效益等多重目标中寻求“最优解”,保持战略定力加快构建西北地区生态保护格局,以生态环境高水平保护推动西北地区经济社会发展全面绿色转型。

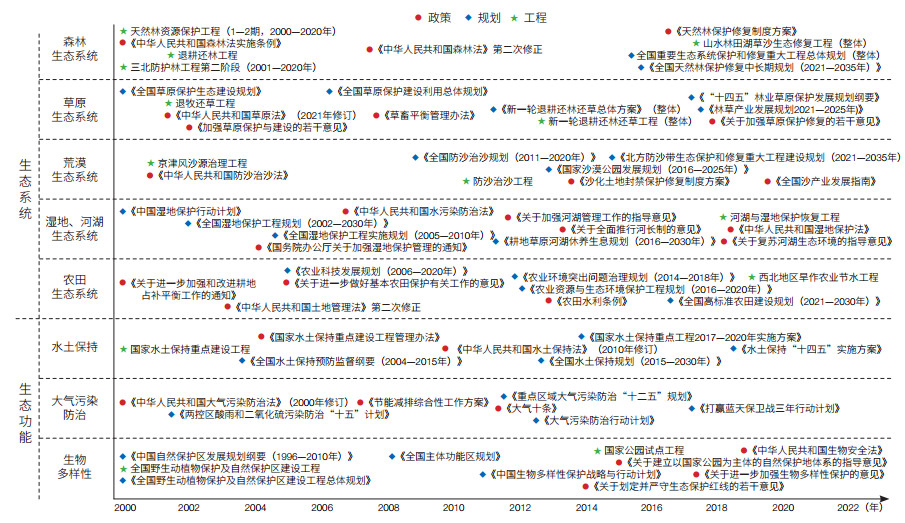

2 西北地区生态保护的现状与问题 2.1 西北地区生态保护工作成效过去40年来,我国先后实施了三北防护林工程(1978年)、天然林保护工程(1998年)等一系列生态保护工程,对西北地区防沙治沙、减少水土流失、保障农业发展起到了至关重要的作用[1]。2000年后,退耕还林(2002年)、退牧还草(2002年)、国家公园试点工程(2015年)、山水林田湖草生态保护修复试点工程(2016年),以及三江源、祁连山等重点区域综合治理工程等一批重大生态工程的相继实施(图 2),进一步推动西北地区生态向好发展,生态系统质量持续改善,生态服务功能稳步提升,国家生态安全屏障骨架基本构筑。

|

| 图 2 2000年以来涉及西北地区的国家主要生态保护政策、规划及工程 Figure 2 Major policies, plans and projects of ecological protection involving Northwest China since 2000 |

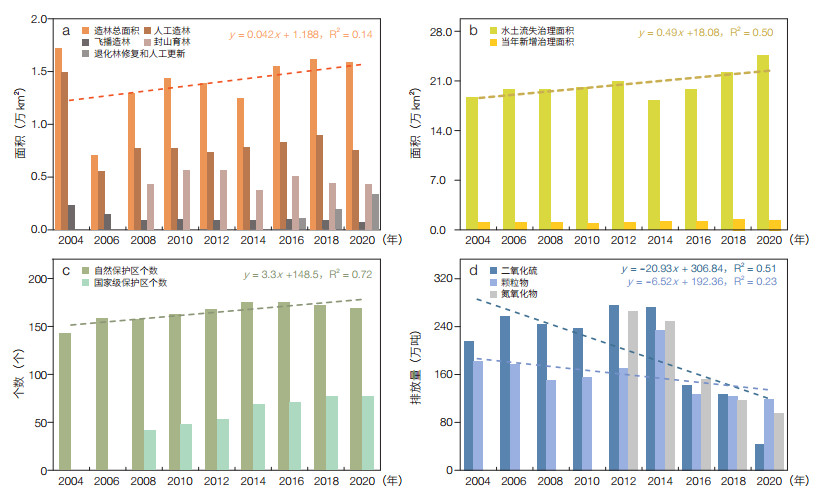

(1)区域植被覆盖率不断提高。西北地区森林面积从1994—1998年的13.98万km2增加到2014—2018年的33.31万km2①,呈现稳步增长趋势,同期森林覆盖率从3.67% 增加到8.75%,森林蓄积量增幅达54.20%。截至2019年,西北地区林地面积达到总土地面积的11.77%①,草地面积达到39.74%,植被总体覆盖面积显著提升,植被生长状况不断改善。此外,祁连山国家公园植被净初级生产力(NPP)在2000—2018年呈波动上升趋势,并于2015年达到峰值[2];青海高原植被NPP在2000—2015年平均增长率达1.32 TgC/a[3]。总体来看,以人工造林、飞播造林、封山育林、退化林修复和人工更新为主的造林工程与措施,为植被覆盖率提升作出了重要贡献(图 3a)。

① 数据来自中国统计年鉴。

|

| 图 3 2004—2020年西北地区造林(a)、水土流失治理(b)、自然保护区建设(c)、污染物排放控制(d)趋势 Figure 3 Trends of afforestation (a), water and soil loss control (b), nature reserve construction (c), and pollutant emission control (d) in Northwest China during 2004 to 2020 |

(2)水土流失治理与荒漠化防治效果显著。据中国水土保持公报数据显示,2020年陕甘宁青新五省份水土流失面积为126.33万km2,较2003年减少38.20万km2②,水土流失治理成效显著(图 3b)。在风力侵蚀最严重的新疆地区,风力侵蚀面积减少16.51万km2,占整个西北地区水土流失减少面积的43.23%②。此外,2014年的陕甘宁青新五省份荒漠化和沙化土地面积较2004年分别减少了0.45万km2和200 km2③,土地沙漠化趋势得以有效遏制,潜在沙漠化区域逐年减少[4]。在阿拉善盟荒漠区,截至2021年累计完成荒漠化治理任务5.96万km2④,有效遏制了腾格里沙漠和乌兰布和沙漠的前侵蔓延。

② 数据来自中国水土保持公报。

③ 数据来自第三、四、五次全国荒漠化和沙化监测。

④ 阿拉善盟:“三位一体”生态治理绿了沙漠富了农牧民. (2022-02-10)[2022-09-19]. http://szb.northnews.cn/nmgrb/html/2022-02/10/content_34449_172879.htm.

(3)生物多样性保护步伐加快。截至2020年,陕甘宁青新五省份有国家级自然保护区7 8个①(图 3c),较2008年增加36个,国家级自然保护区面积41.29万km2,较2008年增加2.24万km2。其中,尤以甘肃、青海、陕西境内自然保护区面积增加最多,分别增加2.28万km2、0.91万km2和0.31万km2。自2005年开始,青海境内脊椎动物种群数量呈逐渐增加趋势[5],青海湖裸鲤和普氏原羚物种数量分别增加55.77% 和26.03%。在秦岭陕西段,通过增设自然保护区和建设生态廊道等途径,使得大熊猫和朱鹮的栖息地持续扩大⑤。

⑤ 秦岭生物多样性实现恢复性增长. (2021-09-08)[2022-09-19]. http://www.cfej.net/city/zxzx/202109/t20210908_906120.shtml.

(4)大气污染防治攻坚战取得阶段性成效。据国家统计局数据显示,截至2020年,陕甘宁青新五省份大气主要污染物排放量呈显著下降趋势①(图 3d),其中,SO2排放量较2004年减少171.30万t,年均减少21.40万t;颗粒物较2004年减少64.79万t,年均减少8.10万t;氮氧化物较2012年减少174.24万t,年均减少43.56万t。2013—2020年,西北地区大气污染状况进一步得到改善,其中,以PM10和SO2为代表的一次污染物控制成效显著,年均降幅较大,二次污染物NO2和PM2.5的浓度也在一定程度上有所减少[6]。

(5)生态系统服务价值逐年增加。西北地区在防风固沙、土壤保育、水文调控、固碳、生物多样性保护、景观游憩等方面具有显著的生态服务价值。研究表明,2005—2015年,陕甘宁青新五省份生态系统服务价值由5 439.20亿元增加到5 541.40亿元,呈现逐年增加的趋势[7],其中,草地的贡献率达64.70%,其次为森林和荒漠。在毛乌素沙地,过去34年间生态系统服务价值整体呈现逐年增加的趋势[8]。从陕甘宁地区来看,1995—2020年的生态系统服务价值呈现先下降后上升的变化[9],其中,1995—2000年降幅约为1.20%,2000—2020年增幅约为1.00%。

2.2 西北地区生态保护当前存在的突出问题 2.2.1 生态系统质量问题(1)生态脆弱性尚未根本转变。受自然环境本底因素影响,西北地区生态系统总体脆弱状况依然存在:①资源型缺水问题仍然严峻,区域尺度水资源总量持续减少,部分地区地表径流减少、自然湿地萎缩、河湖生态退化;②森林生态系统总体脆弱,且天然林及原生林植被退化、人工林结构单一、林分质量下降等问题并存,水资源涵养调蓄能力较弱;③山区地貌类型多样、地质背景复杂、土壤抗蚀能力差,水土流失严重,山体滑坡、泥石流、洪涝灾害时有发生;④高寒草甸和草地植被覆盖的稀疏趋势明显,高寒湖泊湿地的水源涵养能力降低、生态功能退化问题依然严峻;⑤局部地区土壤风蚀严重,土地荒漠化、盐渍化蔓延,加剧了沙尘暴等极端天气发生的风险。

(2)气候变化、人类活动引发生态系统新问题。在气候持续变化以及人类活动扰动增强的影响下,西北地区原本脆弱的生态系统开始凸显新的问题。冰冻圈地区,冻土退化导致湖泊沿岸和湖盆的不稳定性增加[10],冻土融化降低岩土体稳定性,造成山体崩塌和滑坡,热融塌陷、融冻泥流、地下冰融化引起的地表沉降等导致生态系统结构和功能受损[11];冻土区碳储量丰富但面临退化风险,可能致使冻土区从碳汇转变为碳源[12]。水资源方面,黄河流域部分地区高耗水植物极大消耗了土壤水分,导致土壤干燥化,植被恢复趋近水资源可持续利用上限[13, 14];塔里木盆地的石油、天然气勘探与开发需要消耗大量水资源,“水—矿资源失衡”现象开始显现[15]。水土流失与荒漠化方面,城市化导致的不透水层增加,增强了黄土塬面的汇水能力,塬面破碎化和分解问题出现[16];艾比湖、艾丁湖等湿地退化、盐渍化加重,导致盐尘暴频发,对工业设施、地表植被及人类健康产生了极大影响[17, 18]。生物多样性方面,大规模油气、煤炭矿产资源以及旅游项目开发,导致野生动物生境连通性割裂、退化甚至丧失;内陆河流域大规模节水灌溉导致荒漠绿洲地下水依赖型植被退化,生物多样性减少[19]。

2.2.2 生态保护工作面临的问题(1)生态保护的结构性、根源性、趋势性压力尚未根本缓解。受自然条件、发展阶段、产业结构等因素影响,西北地区尚未完全理顺“发展与保护”的关系。西北地区既是典型的生态脆弱区,又是传统能源资源富集区,高耗能、高耗水、高排放产业比重大,为生态保护工作带来长期性、系统性压力。另一方面,西北地区用水效率总体偏低,部分地区依然存在经济社会用水大量挤占生态用水、城市化及产业发展占用生态用地等问题,生态环境承载力与经济社会发展的局部失衡严重制约区域高质量发展。

(2)生态保护修复工作系统性欠缺。目前,部分地区对山水林田湖草沙冰⑥作为生命共同体的内在机理和规律认识不够,导致针对西北地区特点的山水林田湖草沙冰综合治理的理论与技术供给不足,存在忽视水资源、土壤、光热、原生物种等自然禀赋的情况。生态修复中自然恢复为主的方针落实不够,工程思维较重。防沙治沙、水土保持、草原修复等综合治理标准体系研究不足,部分生态工程建设缺乏从流域、区域尺度进行系统性科学考虑。

⑥ 此处的冰主要指冰冻圈的组成要素冰川、冻土、积雪等。

(3)生态保护机制有待完善。当前,西北地区生态保护机制尚不完善,生态补偿等机制落地难,生态产品价值实现缺乏有效途径,兼顾经济效益的可持续保护机制难以实现。运用政策和经济杠杆吸引社会资本投入生态保护的市场机制尚未建立,投入渠道单一,过度依赖财政投入,难以为生态保护提供持续支持。特别是在运用市场机制分担生态治理责任和分享治理成果,以及实现生态保护和经济发展良性互馈方面,仍处于起步阶段。

3 构建西北地区生态保护格局的总体思路构建西北地区生态保护格局,必须以习近平生态文明思想为指引,站在人与自然和谐共生的高度来统筹谋划西北地区生态保护格局,有效应对气候变化与经济社会发展的新趋势、新问题,在尊重自然规律的前提下优化调控自然—经济—社会复合生态系统[20],推动西北地区实现更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展。

3.1 基本思路(1)统筹谋划,顶层擘画。以国家生态安全战略格局为基础,统筹考虑西北地区生态系统的原真性、地理单元的完整性和经济社会发展的协调性、向西开放发展的衔接性;以生态屏障与水系流域为基本骨架,构建西北地区生态保护总体空间布局,搭建生态保护基本格局的“四梁八柱”。

(2)聚焦重点,分类施策。聚焦三江源、祁连山、秦岭等国家重点生态功能区以及保护治理核心区,全方位、全域化、全过程推进山水林田湖草沙冰综合保护与系统治理工程;分类施策建设冰川、冻土、森林、草原、湿地、绿洲、农田、城镇、荒漠等生态系统,形成布局均衡、结构合理、功能完善、稳定高效的核心生态功能区体系。

(3)生态振兴,绿色发展。加快培育提升绿色低碳循环经济体系,打造西北地区生态产业经济带与绿色发展动力轴,探索黄河“几”字湾能源基地、国家战略矿产资源基地、先进制造业经济廊道等重要增长极的绿色发展新路径,加快形成节约资源和保护环境的空间格局、产业结构和生产方式。

(4)制度引领,机制保障。加快完善健全生态保护机制,完善自然保护地、生态保护红线监管制度,开展生态系统保护成效监测评估;健全生态保护补偿机制,建立生态产品价值实现机制,建立多元化生态保护投入机制,完善绿色低碳政策和市场体系。

3.2 主要原则(1)战略引领。注重国家生态保护总体性战略与国家重大区域发展战略的统筹兼顾与协同推进,妥善处理保护与发展的关系,强化生态安全、水安全、能源安全、资源安全、粮食安全等国家战略目标在生态保护工作中的引领作用。

(2)问题导向。重点围绕水资源短缺等西北地区生态系统保护工作的关键问题和突出难点,优先解决当前紧迫需求,统筹考虑长远发展要求,在抓重点、破难点上持续发力。

(3)央地协同。以国家国土空间规划的国家重点生态功能区、生态保护红线、国家级自然保护地等为重点,在深入推进全国重要生态系统保护和修复重大工程的同时,注重发挥地方的主观能动性,因地制宜推动区域生态保护工作出新招、开新局。

(4)区域联动。强化对祁连山、黄河流域等多地共管重点生态功能区的多省协同保护与系统治理,以生态保护“一盘棋”“一本账”建立健全多省生态保护治理齐抓共管协同联动机制,探索跨区域、跨流域生态补偿机制,构建跨区域生态保护共同体。

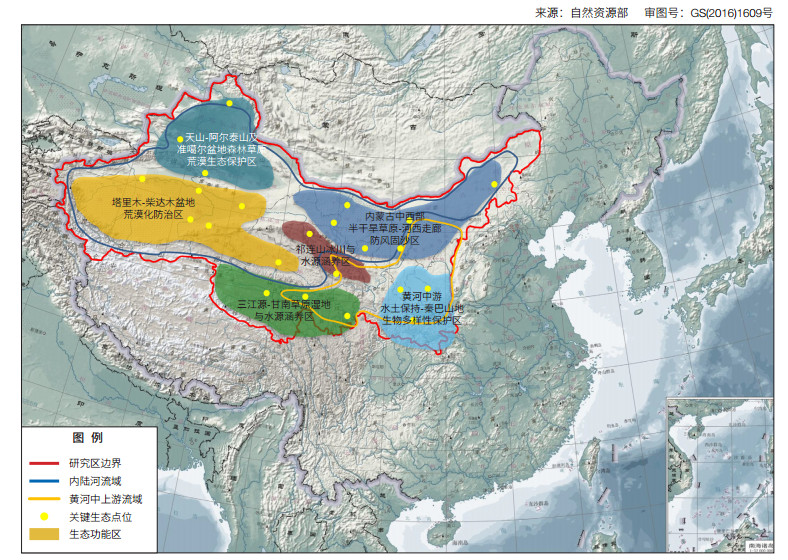

3.3 总体布局本研究以国家生态安全战略格局为基础,以国家生态屏障与水系流域为基本骨架,提出了“两域(流域)、六区(核心生态功能区)、多点(关键生态点位)”三位一体的西北地区生态保护总体空间布局(图 4)。

|

| 图 4 西北地区生态保护总体空间布局示意图 Figure 4 Overall spatial arrangement of ecological protection in Northwest China |

内陆河流域:主要包括分布在新疆境内的塔里木河、伊犁河,甘肃境内的疏勒河、黑河、石羊河,内蒙古境内的弱水、乌拉盖河以及青海境内的格尔木河等西北内陆河流经的区域,总面积约占全国陆地国土面积的1/5,是我国风沙危害和荒漠化问题最为突出的地区,也是北方防沙带的主要承载区。内陆河流域也是新亚欧大陆桥国际大通道、西部陆海新通道的核心地带,处在丝绸之路经济带的关键枢纽通道位置,发挥连接“中国—中亚—西亚—欧洲”经济走廊的重要作用,战略地位突出、区位优势重要,发展空间广阔。

黄河中上游流域:主要包括黄河流经的青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西等地区,涵盖上游三江源和甘南高原等“中华水塔”水源涵养区,中游渭河、延河、无定河等水土保持区,横跨青藏高原生态屏障区和黄河重点生态区,为高风险生态脆弱区。该区域也是推动“黄河流域生态保护与高质量发展”的先行区,是新发展阶段国家加强东西部协作与经济联系的重要通道,是新发展理念下破解“胡焕庸线”两侧发展不平衡的关键区域,也是新发展格局中联通欧亚大陆桥融入全球经贸体系的核心支撑。

3.3.2 六大核心生态功能区三江源—甘南草原湿地与水源涵养区:主要包括三江源草原草甸湿地与甘南黄河重要水源补给生态功能区,是长江、黄河和澜沧江的发源地,我国及周边国家淡水资源的重要补给地,有“中华水塔”之称,同时也是全球大江大河、冰川、雪山、冻土及高原生物多样性最集中的地区之一。生态区位重要而特殊,生态系统极为脆弱,被认为是全球受气候变化影响最大、最为敏感的区域。

祁连山冰川与水源涵养区:位于青藏高原东北部,地跨甘肃、青海两省,是我国西部重要生态安全屏障和水源涵养区,具有维护青藏高原生态平衡,阻止腾格里、巴丹吉林和库姆塔格三大沙漠南侵,维系西部地区脆弱生态平衡和经济社会可持续发展的重要作用。

黄河中游水土保持—秦巴山地生物多样性保护区:主要包括黄河流域陕甘宁三省所在的黄土高原区域,以及秦巴地区。其中黄河中游水土保持区大部位于干旱半干旱地带,是全国水土流失最严重的地区;秦巴山区属亚热带—暖温带过渡地带,是我国南北气候分界线和重要生态安全屏障,在维持中央水塔、调节气候、涵养水源、固碳降碳、物种保护等方面发挥重要作用。

内蒙古中西部半干旱草原—河西走廊防风固沙区:包括内蒙古高原、内蒙古西部阿拉善盟以及河西走廊地区,沙化土地分布广泛,且受西伯利亚—蒙古高压的控制,西北风频繁且风力强劲,导致该区不仅是我国沙尘暴西北路径的主要通道和重要的策源地,也是全球变化最脆弱、最敏感的“旱极”。

塔里木—柴达木盆地荒漠化防治区:位于塔里木盆地和青藏高原西北部,包括塔克拉玛干沙漠、柴达木盆地、阿尔金草原与共和盆地沙漠化区域。气候以极端干旱和寒冷干旱为主,且受强蒸散发和大风等影响,荒(沙)漠化敏感程度极高。该区域是全国重要的矿产资源富集区与太阳能、风能资源富集区。

天山—阿尔泰山及准噶尔盆地森林草原荒漠生态保护区:包括天山山脉、阿尔泰山山脉和准噶尔盆地,属于北温带大陆性气候,受西风环流和西伯利亚—蒙古高压控制,高山水汽拦截效应显著,山区降水充沛,冰川发育规模大,森林和灌丛镶嵌分布,高山草甸和草原广布,生物多样性高,是中亚地区的主要水源和生态屏障。

3.3.3 若干关键生态点位西北地区分布有三江源区、玛曲湿地、黄河源区(玛多盆地)、青海湖、祁连山南北两麓、秦岭牛背梁、居延海、腾格里沙漠、贺兰山东麓、乌兰布和沙漠、塔里木河流域、车尔臣河流域、阿克皮格里克勒克林区、台特玛湖、可鲁克湖—托素湖、博斯腾湖、天山南麓、头屯河流域等若干关键生态点位。关键生态点位具有其所在核心生态功能区的典型特征,生态地位重要、生态功能显著;既是功能区内生态问题的突出表现区域,也是生态保护的重点示范区域。

4 构建西北地区生态保护格局的关键路径 4.1 重点任务 4.1.1 三江源—甘南草原湿地与水源涵养区以三江源区和玛曲湿地等区域为核心,加快遏制生态退化趋势,强化水源涵养与补给功能。①健全以三江源国家公园和在建的若尔盖国家公园为主体的自然保护地体系,加强对冰川、冻土、草甸、草地、河湖、湿地、沙地等生态系统的一体化及原真性和完整性保护,突出原生地带性植被、特有珍稀物种及其栖息地生境保护。②分类施策实施黑土滩、沙化土地等退化草地的植被恢复与水土流失综合治理。③重点提升玛曲湿地和三江源区湿地湖泊的水源涵养与补给功能,开展重点水源涵养功能区高寒沼泽草甸封育保护、退化湿地湖泊中野生动植物保护与水生态功能修复。④优化畜牧业生产方式,制定高原牧区减畜补助政策,通过打造现代牧业基地、优质饲草料基地、牦牛藏羊繁育基地以及发展休闲观光牧业等,建立生态补偿、生态产品和生态旅游协同发展机制。

4.1.2 祁连山冰川与水源涵养区以祁连山南北两麓及其密切相关的三大内陆河流域(石羊河、黑河、疏勒河)河源区、青海湖流域、大通河流域等为重点区域,提升生态功能区水源涵养能力。①依托祁连山国家公园建设,加强祁连山南北两麓天然林和公益林管护,提升森林水源涵养功能。②加强祁连山浅山区及流域沙化草原和“黑土滩”型退化草原治理力度,研发自维持、可持续、可推广的生态保护修复模式。③建立祁连山及其周边区域立体、动态、实时的生态监测预警机制,强化河源区大型冰川雪山动态监测,加大高寒冻土区冻融侵蚀封育保护力度。④完善雪豹等旗舰动物栖息地监测保护体系,连通生态廊道,提升风险适应能力。⑤将少数民族传统文化的多样性与原真性纳入生态保护范围,开发研学游、探险游等“国家公园+”全域旅游新业态,促进核心区农牧民接续生计、推进县域经济生态绿色转型。

4.1.3 黄河中游水土保持—秦巴山地生物多样性保护区以陇东、陕北黄土高原,秦巴山区为重点区域,系统推进水土流失综合治理及生物多样性全面保护。①科学开展黄土丘陵沟壑区治沟造地工程,强化水土保持功能,建设高标准农田,实施保护性耕作,在粮食主产区开展绿色循环高效农业试点示范,做大做强粮食基地。②试点推广“海绵城市”建设,以城市绿地、湿地和水系等对雨水径流进行吸纳蓄渗和缓释,解决塬面破碎化问题。③分区评价生态保护工程的生态效应与水资源适应性及其优缺点特征,打造健康稳定区域生态系统的长效方案与示范工程。④立足乡土特色和地域特点,因地制宜发展特色生态产业,推广乡土风情建筑,建设生态宜居美丽乡村,融入黄河流域自然风貌,探索生态惠民与产业富民融合发展的乡村振兴新模式。⑤健全秦巴山区生态保护长效机制,加快创建秦岭国家公园,强化生物多样性监测与保护。

4.1.4 内蒙古中西部半干旱草原—河西走廊防风固沙区以河西走廊北部绿洲区(石羊河、黑河、疏勒河流域中下游)、阿拉善荒漠草原区、贺兰山以及浑善达克沙地为重点区域,开展防沙治沙林草综合保护治理。①协同制定中蒙区域总体生态保护规划,建立中—蒙生态协调治理机制,提升区域防沙固沙能力和生态健康整体水平。②开展石羊河、黑河、疏勒河中游绿洲土地综合整治,加强水土流失治理及小流域综合治理,推进流域下游地下水超采综合治理,加强张掖黑河湿地、石羊河及黑河下游尾闾湖等涉水生态系统保护。③开展河西走廊绿洲外围、内蒙古荒漠草原区和浑善达克沙地等沙源区综合治理,形成“围栏封沙育林育草—飞播治沙造林—人工造林种草”三位一体的防沙治沙新模式。④开展河西走廊与贺兰山矿山开采扰动下脆弱生态系统保护修复,采取地形地貌重塑、边坡稳定控制、土壤改良重构与植被恢复等技术,统筹规划矿区生态恢复。

4.1.5 塔里木—柴达木盆地荒漠化防治区以博斯腾湖、台特玛湖、可鲁克湖—托素湖自然保护区,柴达木盆地荒漠化区域等为重点区域,实施生态廊道建设与沙化土地综合治理。①完善塔里木河流域水资源综合管理,健全博斯腾湖—台特玛湖—罗布泊以及塔里木沙漠石油公路“河湖路”一体化生态系统骨架与景观廊道功能。②联通塔里木胡杨国家级自然保护区、新疆罗布泊野骆驼自然保护区、阿尔金山国家级自然保护区、可鲁克湖—托素湖自然保护区、德令哈尕海国家湿地公园等重要生态栖息地节点与物种迁徙扩散生态廊道,加强藏羚羊、野牦牛、藏野驴、双峰驼等野生动植物保护。③加强沙化土地综合治理,落实草原禁牧和草畜平衡、湿地保护等生态保护补偿政策,通过工程与植物措施差别化保护不同生态系统,对症施治不同退化草原。④推进能源基地与矿区生态保护修复,打造新能源产业与矿业生态保护新样板。

4.1.6 天山—阿尔泰山及准噶尔盆地森林草原荒漠生态保护区① 以天山和阿尔泰山森林草原保护区为重点区域,建立国际联盟或机构共同开展调查保护,共同制定生态保护国际准则,共同实施未来气候变化背景下山区生态系统格局和功能优化任务。②加强冰冻圈灾害监测和预防,完善冰川融雪型洪水、冰湖溃决、热融滑塌等潜在影响区生态风险识别、预警与安全保障体系,开展退化冻土区生态系统结构和功能提升。③加强天山南北麓和阿尔泰山两河源区森林生态系统保护和建设,推进伊犁河和额尔齐斯河流域湖泊和湿地保护,防范跨境河流水生态与流域环境安全风险,加快推进艾比湖、艾丁湖等盐湖区盐尘暴综合治理。④提升“林—灌—草”复合生态系统碳汇潜力,稳定泥炭湿地土壤碳库,巩固生物多样性。⑤加快推进阿尔泰山历史遗留矿山、准东煤矿、克拉玛依油气开采区生态修复,加强生态系统自修复和后期免管护技术研发。

4.2 重点行动 4.2.1 绿色低碳循环产业体系建设行动当前及今后一个时期,绿色低碳循环产业将成为西北地区协同推动生态保护与高质量发展的战略选择,应围绕兰西城市群、宁夏沿黄城市群、呼包鄂榆城市群所在的黄河流域中上游打造弓型经济带,重点建设世界级盐湖基地与黄河几字湾能源基地,围绕关中城市群、乌昌石城市群所在“丝绸之路经济带”与“新亚欧大陆桥”通道打造箭型经济带,重点发展沿陇海线先进制造业、河西走廊—新疆清洁能源产业、矿产新材料与特色农牧产业,形成东西共济、陆海联动的“弯弓搭箭”型产业西向开放发展新格局,以创新引领带动绿色低碳循环产业高质量发展,加快破解“胡焕庸线”两侧发展不平衡问题(图 5)。

|

| 图 5 西北地区绿色低碳循环产业布局示意图 Figure 5 Arrangement of green low-carbon recycling industries in Northwest China |

(1)内陆河流域产业体系。在“双碳”目标驱动下,内陆河流域将发挥清洁能源资源富集优势,重点推动国家“十四五”规划布局的河西走廊、新疆清洁能源基地建设,着力打造清洁低碳、多能互补、安全高效、生态友好的“风光核水一体化能源走廊”,大幅提高我国能源安全保障能力。内陆河流域将发挥锂、钾盐、镍、钴等稀贵金属与战略性矿产领域的储量与技术双重优势,做大做强镍钴资源高值化利用、盐湖资源精深加工产业链条,加快建设世界级盐湖产业基地以及高端材料供给基地,为国家资源安全提供基础保障。内陆河流域将发挥大宗农产品主产地优势,加快打造国家级种质资源与粮食基地、特色有机农畜产品基地,夯实国家粮食安全基础。

(2)黄河中上游流域产业体系。黄河流域又被称为“能源流域”,黄河流域中上游地区是全国乃至全球重要的能源、化工、原材料和基础工业基地,是保障国家能源供给安全的“压舱石”,是当前“两高一资”区域实现“双碳”目标的“示范区”。黄河流域中上游地区将加快打造国家级能源革命创新示范区,大力推动煤化工产业高端化、多元化、低碳化、循环化、绿色化发展,同步加快建设黄河上游清洁能源基地与黄河几字湾清洁能源基地。同时重点推进先进激光与光子制造、光子材料与芯片、高性能硅材料、太阳能电池组件、新型储能电池、新能源汽车等战略性新兴产业,沿陇海线打造以关中平原城市群为依托,以创新为主要动能的先进制造业经济走廊。

4.2.2 生态系统质量整体提升行动(1)加快实施生态保护重点工程。在深入推进全国重要生态系统保护和修复重大工程基础上,加快实施西北地区内陆河流域节水工程,推进用水总量和强度双控,打好深度节水控水攻坚战。发挥用水定额的刚性约束和导向作用,统筹农业节水增效、工业节水减排、城镇节水降损工作,挖掘水资源利用的全过程节水潜力。加快推进南水北调西线工程,依托域外调水构建西北地区良性水循环体系。加快实施西北地区防沙治沙示范区工程、荒漠化土地和沙化土地综合治理工程、风沙口风沙源综合治理工程、退化防风固沙林修复工程,阻断风沙运输路径,遏制巴丹吉林、腾格里沙漠合拢之势。

(2)加快建设生态系统碳汇体系。西北地区生态系统类型多样,但受水资源匮乏影响,碳库容量远未达到饱和,在自然生态系统碳汇提升方面潜力巨大。在稳定现有冻土、森林、草原、湿地、绿洲、荒漠等生态系统的固碳作用基础上,应结合国家生态保护修复重大工程,探索开展基于自然解决方案的国土空间绿化行动,提升生态系统碳汇能力。同时开展西北地区主要生态系统碳汇计量核算监测工作与典型生态系统固碳、增汇和减排机制研究,探索区域水—热—光—土资源耦合互配的碳汇技术研发示范。

4.2.3 生态保护机制改革创新行动(1)探索生态价值实现途径。科学核算西北地区生态产品价值,加快完善生态产品质量标准与产权制度,依据中央政策因地适宜健全区域生态补偿制度,探索区域间、流域间“碳汇交易” “水权交易”等市场化生态补偿标准模式。东西联动积极创造生态产品市场需求,通过市场交易、金融税费、转移支付等手段完善生态产品有偿使用制度。

(2)健全跨区域联动协作机制。在国内建立重点区域、流域生态保护省际联动协作机制(如祁连山南北两麓甘青两省协作机制),推动核心生态功能区多省共同立法与制定规范,解决跨区域生态保护中的主体地位、利益冲突等问题,构建一体化谋划、部署、推进、考核机制。在国际上发挥大国引领带动作用,深化与中亚国家生态环境监测、盐渍化土地改良管理、高效农业和水资源综合利用方面的联合研究与工程示范,加强同周边国家生态保护技术、人才、资金合作,共同打造绿色“丝绸之路经济带”。

(3)完善生态保护投入与评价体系。探索适宜于西北地区生态保护修复的市场化投入机制,发行支持西北地区生态建设的绿色金融产品,引导企业与社会资本投资生态保护领域。健全完善党委领导、政府主导、企业主体、市场激励、社会参与的生态投入机制。建立国内生产总值与生态系统生产总值双评价机制,发展生态农业、生态工业、生态服务业、生态城镇,统筹提升地方基层、边疆少数民族和新农村等生态保护治理能力。

| [1] |

周立华, 刘洋. 中国生态建设回顾与展望. 生态学报, 2021, 41(8): 3306-3314. Zhou L H, Liu Y. Review and prospect of ecological construction in China. Acta Ecologica Sinica, 2021, 41(8): 3306-3314. (in Chinese) |

| [2] |

王莉娜, 宋伟宏, 张金龙, 等. 祁连山国家公园植被净初级生产力时空演变及驱动因素分析. 草业科学, 2020, 37(8): 1458-1474. Wang L N, Song W H, Zhang J L, et al. Spatio-temporal evolution of vegetation net primary productivity in Qilian Mountain National Park and its driving factors. Pratacultural Science, 2020, 37(8): 1458-1474. (in Chinese) |

| [3] |

刘凤, 曾永年. 近16年青海高原植被NPP时空格局变化及气候与人为因素的影响. 生态学报, 2019, 39(5): 1528-1540. Liu F, Zeng Y N. Spatial-temporal change in vegetation net primary productivity and its response to climate and human activities in Qinghai Plateau in the past 16 years. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(5): 1528-1540. (in Chinese) |

| [4] |

郭泽呈, 魏伟, 石培基, 等. 中国西北干旱区土地沙漠化敏感性时空格局. 地理学报, 2020, 75(9): 1948-1965. Guo Z C, Wei W, Shi P J, et al. Spatiotemporal changes of land desertification sensitivity in the arid region of northwest China. Acta Geographica Sinica, 2020, 75(9): 1948-1965. (in Chinese) |

| [5] |

万华伟, 张志如, 夏霖, 等. 1980—2015年西北地区脊椎动物种群数量及生境变化分析. 干旱区地理, 2021, 44(6): 1740-1749. Wan H W, Zhang Z R, Xia L, et al. Changes in the number and habitat of vertebrata in northwest China from 1980 to 2015. Arid Land Geography, 2021, 44(6): 1740-1749. (in Chinese) |

| [6] |

唐贵谦, 刘钰婷, 高文康, 等. 警惕大气污染和碳排放向西北迁移. 中国科学院院刊, 2022, 37(2): 230-237. Tang G Q, Liu Y T, Gao W K, et al. Alert to the migration of air pollution and carbon emission to northwest China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(2): 230-237. (in Chinese) |

| [7] |

家淑珍. 中国西北地区生态系统服务价值的时空变化研究. 山西师范大学学报(自然科学版), 2020, 34(4): 65-71. Jia S Z. Temporal and spatial variation of ecosystem service value in northwest China. Journal of Shanxi Normal University Natural Science Edition, 2020, 34(4): 65-71. (in Chinese) |

| [8] |

乔碩, 王海兵, 左合君, 等. 毛乌素沙地绿洲化过程中生态服务价值及生态网络格局演变. 中国沙漠, 2022, 42(3): 118-126. Qiao S, Wang H B, Zuo H J, et al. Evolution of ecological service value and network pattern of Mu Us Sandy Land. Journal of Desert Research, 2022, 42(3): 118-126. (in Chinese) |

| [9] |

孙梦华, 牛文浩, 张蚌蚌, 等. 黄河流域土地利用变化下生态系统服务价值时空演变及其响应——以陕甘宁地区为例. 应用生态学报, 2021, 32(11): 3913-3922. Sun M H, Niu W H, Zhang B B, et al. Spatial-temporal evolution and responses of ecosystem service value under land use change in the Yellow River basin: A case study of ShaanxiGansu-Ningxia region, northwest China. Chinese Journal of Applied Ecology, 2021, 32(11): 3913-3922. (in Chinese) |

| [10] |

谢昌卫, 张钰鑫, 刘文惠, 等. 可可西里卓乃湖溃决后湖区环境变化及盐湖可能的溃决方式. 冰川冻土, 2020, 42(04): 1344-1352. Xie C W, Zhang Y X, Liu W H, et al. Environmental changes caused by the outburst of Zonag Lake and the possible outburst mode of Yanhu Lake in the Hoh Xil region. Journal of Glaciology and Geocryology, 2020, 42(4): 1344-1352. (in Chinese) |

| [11] |

Chen Y L, Liu F T, Kang L Y, et al. Large-scale evidence for microbial response and associated carbon release after permafrost thaw. Global Change Biology, 2021, 27(14): 3218-3229. |

| [12] |

Wang T H, Yang D W, Yang Y T, et al. Permafrost thawing puts the frozen carbon at risk over the Tibetan Plateau. Science Advances, 2020, 6(19): eaaz3513. DOI:10.1126/sciadv.aaz35 |

| [13] |

Feng X M, Fu B J, Piao S L, et al. Revegetation in China's Loess Plateau is approaching sustainable water resource limits. Nature Climate Change, 2016, 6(11): 1019-1022. |

| [14] |

邵明安, 王云强, 贾小旭. 黄土高原生态建设与土壤干燥化. 中国科学院院刊, 2015, 30(S1): 257-264. Shao M A, Wang Y Q, Jia X X, et al. Ecological construction and soil desiccation on the loess plateau of China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 30(S1): 257-264. (in Chinese) http://www.bulletin.cas.cn/zgkxyyk/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=2015Z122&journal_id=zgkxyyk |

| [15] |

邓铭江. 中国西北"水三线"空间格局与水资源配置方略. 地理学报, 2018, 73(7): 1189-1203. Deng M J. "Three Water Lines" strategy: Its spatial patterns and effects on water resources allocation in northwest China. Acta Geographica Sinica, 2018, 73(7): 1189-1203. (in Chinese) |

| [16] |

金钊. 走进新时代的黄土高原生态恢复与生态治理. 地球环境学报, 2019, 10(3): 316-322. Jin Z. Ecological restoration and management of the Loess Plateau in the new era. Journal of Earth Environment, 2019, 10(3): 316-322. (in Chinese) |

| [17] |

刘东伟, 吉力力·阿不都外力, 雷加强, 等. 盐尘暴及其生态效应. 中国沙漠, 2011, 31(01): 168-173. Liu D W, Jilili A, Lei J Q, et al. Saline dust storm and its ecological effects. Journal of Desert Research, 2011, 31(1): 168-173. (in Chinese) |

| [18] |

张西营, 李雯霞, 耿鋆, 等. 柴达木盆地盐尘暴及其资源生态环境影响. 盐湖研究, 2020, 28(1): 11-17. Zhang X Y, Li W X, Geng J, et al. Salt dust storms and their impacts on resources and ecological environment in Qaidam basin. Journal of Salt Lake Research, 2020, 28(1): 11-17. (in Chinese) |

| [19] |

Yin X W, Feng Q, Zheng X J, et al. Assessing the impacts of irrigated agriculture on hydrological regimes in an oasis-desert system. Journal of Hydrology, 2021, 594: 125976. |

| [20] |

于贵瑞, 朱剑兴, 徐丽, 等. 中国生态系统碳汇功能提升的技术途径: 基于自然解决方案. 中国科学院院刊, 2022, 37(4): 490-501. Yu G R, Zhu J X, Xu L, et al. Technological approaches to enhance ecosystem carbon sink in China: Nature-based solutions. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(4): 490-501. (in Chinese) |