科技资源科普化是打通“科研—科普”链条、实现创新发展“两翼”齐飞的关键路径。我国关于科技资源科普化的制度设计由来已久,自2002年《中华人民共和国科学技术普及法》颁布开始,《全民科学素质行动计划纲要》《关于科研机构和大学向社会开放开展科普活动的若干意见》等重要文件相继破题,探索建立科研与科普结合机制,促进全社会科技研发团体参与科研成果科普化工作[1]。在新版《全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)》中,“科技资源科普化工程”被列为“十四五”时期的五项重点工程之一。2022年3月1日,《上海市科学技术普及条例》正式实施,首次从地方立法层面加速科技资源科普化落地[2]。

总体来看,对科技资源科普化的系统推动可视作我国科普事业进入2.0版本的一大标志,其意味着科普正在告别简单的“在科研流程末端开展普及工作”[3],逐渐进入到科学生产的全链路中,成为国家创新驱动发展战略中的一项基础性工程。

要使相关政策话语真正落地,还须进一步明确制度细则。本研究主要聚焦科技资源科普化在我国的现实逻辑、困境,从创新链视角出发,重新评估科技资源科普转化链路各个环节存在的问题,尝试解决不同主体间如何协同、如何融入国家创新体系等机制性问题,并探索“科研—科普”转化内生循环的实现路径。

1 创新链视角下的科技资源科普转化 1.1 基于知识流动的“科研—科普”链路视角科技对现代社会的影响越来越深入,其带来的生产方式、思考方式乃至交往方式正产生着重要的变革。技术生产活动在社会发展中的地位日益高涨,也推动了知识(尤其是科技知识)成为现代社会中的关键资源[4]。另一方面,知识生产的高度分工化却产生了“知识堰塞湖”现象[5],即大量的前沿知识(尤其是基础研究成果)被阻滞在高校、科研院所、高新技术企业等生产上游,而下游群体则缺乏接受前沿知识的渠道和能力,封闭的社会知识结构不利于激发全社会的创新能力,还可能带来一定的社会风险。

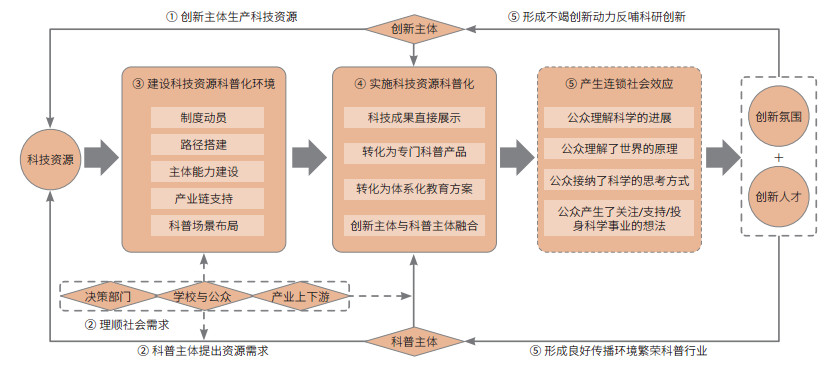

这种同时存在于科技与社会之间的高频互动和区隔,构成了理解科技资源科普化的逻辑起点。已有许多学者指出,作为科技生产活动的基础,科技资源实际上是一种“要素集合”[6],而非某种单一类型资源:其既包含实在的科研成果和人力资源,也包含着相关生产场景、市场资源、制度资源等过程性资源,这些要素又共同构成了理解科技生产的全套知识系统[7-9]。但后几者常常作为边缘细节被剥离在传统的科普实践之外,狭隘的科技资源科普化往往基于科技资源的内容要素展开,被理解为“科研人员参与科普工作”或“将科研成果转化为科普产品”。但从知识生产和创新扩散的角度看,科技资源科普化的真正价值在于促进知识在更广范围的流动和共享,即通过对科技资源的整合和价值再开发[10],使科技知识从仅仅在同学科或共同体内部流转,转变为向全社会广泛外溢,以优化资源在全社会的流动性,形成更为泛在的知识网络,从而提升整个国家创新系统的创新效率(图 1)。

|

| 图 1 科技资源科普化的全流程图示 Figure 1 Diagram of whole process of popularizing science and technology resources |

由此来看,对科研科普转化的研究天然隐含一种链路视角[11],即突破静态的“科研—科普”二元框架,而将之作为一种创新过程加以理解。例如,李侠提出“宽科普”的概念以突破传统科普的认知边界,主张科研链条全流程都应在科普的关照视野之下,这有助于公众理解科技从源头到生产再到产出的全过程。任福君[12]、王大鹏[1]等学者关注到科技资源科普化中科技资源功能的“拓展和延伸”问题,卞毓麟[13]则以“元科普”概念强调作为科技生产源头环节的科学家在科普转化中的重要角色。李健民[14]在构想科学传播体系时提出,当下的科普工作应围绕创新链来部署传播链,在前端通过设立工作室、青少年实践站等可以激发创意,在中端宣传科技成果、人物、政策,在后端则服务大众的创业创新。整体来说,这些研究不约而同地强调了科普应融入科研的生产全过程,对科技的创新链做一种全景呈现,遗憾之处是大多仍将科普视作科技创新链之外的边缘角色,是科技创新的展示者。

1.2 科技资源科普化创新链上的多重主体和关键问题如果重新追溯创新链(innovation chain)理论的思想资源,可以发现当前的创新链研究已经转向多个创新主体协同和网络化的特征。创新链研究出现的重要背景,正是社会竞争和产业分工的复杂化促使了社会创新范式从独立创新转向多主体协同创新,由此学者们开始关注多类创新主体的互动过程[15]。杨忠等学者[16]通过对创新链研究进行梳理,认为创新链的核心内涵主要包括以市场需求为导向、强调价值创造、存在多个创新主体、整合创新资源这4个方面。此外,由于创新活动的日益复杂,创新链不再总是线性模式,还存在着网络化、非线性化、循环创新链等不同模式[17]。

如果从创新链理论系统检视科技资源科普化,应当系统考虑传统创新主体(高校、科研院所、科技创新企业等)、科普主体(科普场馆、科普基地、大众传媒、科普自媒体等)、政府部门(教育部、科学技术部等主管部门)及其他市场主体(科普产业上下游企业)、学校与公众等多类主体。这些主体之间既形成了“科技生产—成果转化—场景应用”的纵向线性链路,又存在着政治网络、科技生产网络、传播网络、教育网络乃至商业网络等横向关系网络,创新链的结构为何一定程度上取决于研究者切入的视角。

探究这些主体在创新链各个环节的多向互动关系,理解其不同的参与目标(创新主体为何要构建创新链)、动力机制(创新参与者为何要参加创新链)、合作机制(不同主体如何分配利益、协调冲突),则是搭建链式创新体系的关键[16]。在科技资源科普化的创新链条上,由于各主体在所属系统、管理制度、资金来源等方面多有不同,都使其对待科普具有不同的态度,实施科普也有不同的方式和侧重点,也会对应不同的困难与需求。

本研究主要聚焦科技资源科普化创新链上“科技生产—成果转化—场景应用”这一纵向结构,其中各环节涉及一些关键问题包括:①在科技创新的前端。如何通过科技资源科普化政策供给等宏观层面的制度和高校科研成果转化激励机制等中观层面的制度设计,解决当下科研人员科研成果的显示度和转化意愿问题。②在科创科普连接的中端。如何使不同系统之间的资源对接和知识转移更加顺畅,以及以何种形态加以转化,让科学资源的科普化更有效果。③在科普化成果传播的后端。如何提升科普的效果/评估公众的态度和行动,如何从底层的传播实践,通向形成社会整体的科学创新文化和氛围。

2 科技资源科普转化的现实逻辑和具体困境 2.1 科技资源科普转化的现实逻辑在具体实践中,由于科研人员是掌握科技资源的核心群体,对科技资源科普化的考察常与对科研人员的社会责任、传播行为考察联系在一起。已有国内外诸多学者在不同文化环境中开展了相似调研,尝试探究科研机构、企业等不同创新主体在参与科技资源科普化过程中的内在动力和所受的外部影响。结果发现不同国家的科研人员在参与科普转化时都遇到了时间不足、奖励机制缺失、传统缺乏、渠道缺失、价值认同缺失等共性问题[18-22]。

在我国,由于制度设计、实践路径、主体特征、文化环境都有所不同,科技资源科普化还有独特的现实逻辑。一方面,由于强力的行政驱动,我国的大部分科研机构都设立了科普工作运行机制、认可科普工作价值,过半的科研人员参与过科普相关工作[23];另一方面,相关政策之间缺乏在人才队伍建设、经费保证、考核评价机制等方面的纵深配套支持[24],“科研—科普”跨系统转换路径缺失,各个创新主体仍然遇到机制不畅、经费不足、动力缺失、认同缺乏等等核心阻力[25-28],主要依靠个人激情、偶发机遇来参与科普,整体来说参与科技资源科普化实践的频率、深度都并不理想。同时,社会日渐高度媒介化给科技的传播带来了更为复杂的变量,大众媒体、社交媒体的繁荣在一定程度上放大了科学相关的争论[29],并容易使之迁移为对科学家身份的争议,即产生著名的“萨根效应”(Sagan effect)[30]。上述种种因素使得科研人员不得不重新评估参与科普的风险。

2020年,为评估科技资源科普化链路各个环节存在的问题,上海科技馆科学传播中心课题组开展扎根研究,对26家全国不同区域(含北京、上海、广东、安徽、贵州、云南、四川等12个省市)、不同类型的科技创新主体(其中高校10家、科研机构14家、科研企业2家)的科研人员开展访谈,对系统收集的资料进行逐级编码,以重新评估当前科研人员参与科普生产的现实路径和困难。课题组通过对访谈者的访谈文本(共计18.2万字)进行开放式编码(open coding),再逐级整理、合并不同主题节点进行关联式编码(axial coding),最终归纳出当前不同地区不同创新主体中科技资源科普化的契机、形式、平台、支持情况、参与动机归因及相关机制建议(表 1)。

|

访谈分析结果发现,受访者参与科技资源科普化实践的路径较早年更为多样,涉及科普讲座、科学课程及直播、科普文章、科普漫画、科普音视频、科普表演、脱口秀、综艺节目等诸多形式,同时社交媒体成为日渐重要的实践场景。但回溯具体实践过程,受访者在进入时多出于个人动机(如社会责任感、社交需求驱动)而缺乏机制激励,在行动过程中缺乏科普参与渠道和环境支持,在末端缺乏相关成果认定环节。在制度支持方面,26家机构的科研人员中仅中国热带农业科学院广州实验站、中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、巴斯夫(中国)有限公司三家提到有较完整的科普工作考核制度,能将科普成果与绩效挂钩。

2.2 科技资源科普转化的现实困境从调研结果来看,我国科技资源科普化在顶层机制、能力建设、转化路径、场景布局等关键议题上尚未有更精细化的设计,导致了“科研—科普”整体转化链条的不畅。概括而言,主要有四大现实困境:

(1)机制不健全导致“科研—科普”转化内生动力不足。目前,科研经费来源和考核机制的单一化、科研成果的披露机制不完善、科普转化的激励机制不健全、共同体内外部对科普工作价值认同的缺失,都极大制约了创新主体参与科普的积极性[31]。在访谈中,有近70% 的受访者提出希望完善科普转化相关的绩效考核、职称晋升、项目申请等相关机制,近半受访者希望在顶层设立科普人才等国家奖项并设立专项经费。具体来说,首先是缺乏系统化的成果披露和转化机制,仅研究成果披露环节就存在大量复杂决策和教师—高校两级管理现象[32],又尚未形成产学研紧密融合的创新资助模式[33],导致相关研究在源头上缺少“科普基因”;在转化过程中缺乏考核细则、评价标准、工时计算、奖励设置、专项经费支持等可持续的激励机制[34]。此外,访谈发现学术共同体对于参与科普频率较高的科研人员整体呈现出消极评价,将其视作共同体的边缘群体,这一负面态度对于参与和已参与科普工作的科研人员造成压力,同时复杂的网络舆论环境也曾挫伤部分科研人员参与科普的积极性。

(2)创新主体科普能力欠缺影响科普转化内容水平。当前科普的内涵、目标、实现方式、应用场景等正在发生巨变,部分创新主体虽然有意愿参与科普工作,却因为科普能力不足,难以适应现代科普的技术环境和公众的学习需求[35],其中30% 的受访者提出自己难以把握受众需求,希望科普专业机构组织能力培训,亦有受访者希望能够设立面向科技工作者的科普经验期刊。从结果来看,我国的科技资源科普化实践仍是散点传播、偶发传播为主,既缺乏对科技资源的系统化整合,也缺乏资源与受众需求的体系化衔接,导致缺乏整体性、高层次、高质量的集体输出。

(3)转化路径不通畅限制科普化成果规模。科技资源科普化是个系统工程,需要科研机构、科普机构、政府部门、中小学校及科普产业上下游企业等不同社会力量通力合作,完成跨系统协作、平台化构建、社会化开发和市场化推广。其中各个通路节点的转化制度、对接渠道、权益分配都尚待厘清。在访谈中,超过50% 的受访者提出缺乏与科普机构的常态化对接渠道,希望能为科研个体或团队提供连接合作伙伴或公众的平台、渠道。此外,亟待构建影响更为广泛、开放度高的区域科普平台,既有的知名科普平台如科普日、科技周及部分城市科技节,活动本身时间较短,不能形成持久影响。

(4)场景布局不成体系限制科普化应用效果。科普的场景日渐复杂,要发挥出科普化的价值,亟须突破传统科普模式,对不同科普场景、不同受众特征进行多渠道、精准化、分众化的资源投放,尤其是对接中小学的科学教育,针对青少年这一重点人群进行系统性、层次化的内容投放。当前,受课标、学时等刚性限制,优质科技资源转化的科普资源直接进入学校、场馆教育的渠道和空间相当有限,且存在明显地域分布不均的现象,大部分从事前沿创新的科研人员及其资源缺乏和中小学校的合作渠道、合作经验,同时已露出的前沿资源又主要集中在大城市的头部学校[36]。

3 科技资源科普化的实现路径针对上述问题,为构建和深化科技资源科普化的常态化机制,应当做好顶层设计,打通转化中的关键路径节点,完善全流程产业链和系统化科普能力建设,并做好科普资源投放的场景布局,以推动“科研—科普”整条创新转化链的深度融合。

3.1 围绕科创科普深度融合,顶层布局科技资源科普化工程首先明确顶层部署的方向和意图,科技资源科普化要面向国家重大创新战略部署,着力推动科技与文化融合、营造有利于激发创意的社会氛围,最终立足创新服务,以科普反哺科创。

(1)结合基础研究、应用研究以及市场化确定部署维度。在基础研究领域,应重视科研人员向公众解读科研成果,关注青少年后备人才培养;在应用研究领域,应重视科研人员参与科技成果的应用转化和科普转化,促使国民了解新科技在社会生活的应用;在科技成果市场化应用领域,应重视科研人员参与科技成果转化为更广泛的科普成果,以提升公民素养、增强民族自信、培育科学文化为根本要义。

(2)围绕转化产品的生产—传播链确定合作分工。在生产阶段,科研人员与科普专业人员可加强协作,共同定位目标受众,选择合适的科普成果形式进行科普转化;在传播阶段,则以传播专业人员、市场营销人员、科普专业人员为主体开展工作,科研人员可辅助内容解读;在应用阶段,科研人员和科普专业人员应合作执行,视应用场景和时长进行合理分工。

3.2 解决关键节点的激励机制,促生科普参与内在动力建立健全相关机制,确保科研人员所处的科研环境和社会环境能支撑其顺利参与科普工作,是解决科技资源科普转化链路顺畅的关键一步。在考核机制上,可以建立科普、科研成果可灵活等价替换的考核与职称评定制度,供科研人员自主调整科研与科普转化的工作比重,以便充分发挥其主观能动性。可在科研项目中适当设立科普任务考核的增量指标,在不影响科研本职工作的前提下,推出科研人员在场馆等科普机构中参与科普工作的业绩认定方案。

在经费资助上,各科研机构设立针对科研人员科技资源科普化的专项经费类目,保障科研人员顺利开展常规性科普工作。由于科普人才存在跨条线、跨系统的特征,人才资助也应有相应的跨系统设计,可在科学技术部、教育部、人力资源和社会保障部等各条线设置多样的科普人才/成果奖项计划,既激励科研人员,又能营造鼓励其参与科普工作的社会氛围。

3.3 构建系统化能力培训,鼓励个性化科普实践不同学科、细分领域的科研成果具有个性化的内容、方法、精神,提升科研人员的科普能力方案也应个性化。科研管理相关部门应搭建线上线下科普经验交流渠道,可定期出版面向科研人员的科普交流手册,举办科普转化线下交流培训会,并搭建线上科普经验分享平台,促进科研人员内部、与其他专业技术人员间的即时交流。构建系统性的科普能力建设体系,由科普场馆等专业主体面向科研人员开展公众分析和传播策略培训,满足特定的科普能力提升需求。

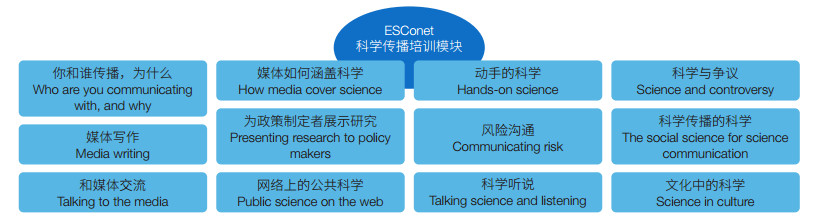

在科学传播能力建设方面,国外已有不少他山之石,如欧洲最具影响力的科学传播培训项目“欧洲科学传播网络”(The European Science Communication Network,ESConet),汇聚了来自各个学科、活跃在科学传播一线的专家学者,既有包括在具体领域已经发布开创性书籍和论文的学者,也包括活跃的具有丰富科学传播实践经验的媒体专业人员[37],其旨在推动科学家进入具体实践情境中,与媒体、政策制定者以及各类公众进行有效交流[38](图 2)。

|

| 图 2 “欧洲科学传播网络”科学传播培训模块 Figure 2 Modules of science communication workshops for European Science Communication Network (ESConet) |

促进全社会科普共同体建设是科技资源科普化的另一共识。唯有推动社会多方合作,经历复杂的社会化过程,才能形成健康可持续的产品生产与消费闭环。①建议以科研管理部门牵头,积极推动科研与科普机构紧密合作,为广大科研人员与科普主体设立线上线下成果展示和合作的对接平台。②鼓励市场主体和自媒体平台的参与,推动科普方式的技术革新、生产团队的模式革新和内容投放的渠道革新,适当探索科技资源科普化产品的市场化运行机制。

3.5 对接学校教育落实“双减”,拓展成果应用范围在我国,青少年群体是科普产品的主要受众,将转化产品投入科学教育实践是科技资源科普化工程中常被忽视却至关重要的一环[39]。要深化科技资源科普化的应用效果,离不开深度对接学校培养方案,将科研成果转化为优质校外课程,配合“双减”政策,满足学生对多元学习内容的需求和对优质课后服务的诉求。

其中,重中之重是完善科技资源科普化成果进入学校的路径与机制,解决双方供需脱节问题,针对国家课程标准、学校课时规划,学校教师与科研人员、科普人员共同确定科技资源科普转化程度,开发定制课程,相应工作应纳入相关参与人员的考核机制中[40]。

此外,可由科普场馆等科普主体牵头、科研人员配合,建立课程资源包和应用指南,推动资源普适化推广,生产乐高式、标准化的科技资源科普化课程资源包,由不同地区、不同师资水平的学校根据自身需求进行采购和定制组合,自行生产更为个性化的校本课程,帮助学校教师更好地将科技资源的科普成果与教学需求相结合。

4 结论:走向“科研—科普”融合创新的新进路创新链视角的引入,让科技资源科普化从一个独立的科研或科普实践问题拓展成一套系统性的创新机制设计问题,或者说公共资源配置问题[41]。其有助于切中更深层次的实践困境——即在产业日渐复杂、合作日渐复杂、依赖知识共享的社会中,不同领域的主体如何跨越原本相对独立的系统,进入更广阔的“超级创新系统”中共同生产,以产生更多知识溢出效应,提升社会整体创新效率。

其中核心要点在于理解不同发展程度、参与目标的主体之间的交互关系和交互行为,追问如何打通参与、合作、分配和冲突沟通等整套过程机制,以建立全社会参与的创新网络。另外,本文仅仅着眼于国家创新系统的内部转化,但随着科技创新的全球化,未来的科技资源科普化还将涉及到跨国分工协作、跨国成果转化等问题,其中的变量将更加复杂,仍待后来者进一步讨论。

| [1] |

王大鹏, 黄荣丽. 科技资源科普化的困境与出路——以学术论文与科普文章的衔接转化为例. 科技与出版, 2020, (11): 116-121. Wang D P, Huang R L. The predicament and outlet of popularizing science and technology resources—Taking the transformation of academic papers and popular science articles as an example. Science-Technology and Publication, 2020, (11): 116-121. (in Chinese) |

| [2] |

上海市科学技术委员会. 上海市科学技术普及条例. (2022-02-18)[2022-03-01]. http://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/kjzc/zcwj/flfg/20220223/226b4d1d3ff94625bae37378533327f3.html. Shanghai Municipal Science and Technology Commission. Regulations of Shanghai Municipality on popularization of science and technology. (2022-02-18)[2022-03-01]. http://stcsm.sh.gov.cn/zwgk/kjzc/zcwj/flfg/20220223/226b4d1d3ff94625bae37378533327f3.html. (in Chinese) |

| [3] |

李侠. 科技资源科普化——从窄科普到宽科普的跃升. 中国科学报, 2021-09-09(01). Li X. Popularization of science and technology resources—from narrow popularization to wide popularization. China Science Daily, 2021-09-09(01). (in Chinese) |

| [4] |

本特-雅克·伦德瓦尔. 国家创新系统: 建构创新和交互学习的理论. 北京: 知识产权出版社, 1992: 25-77. Lundvall B A. National System of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. Beijing: Intellectual Property Publishing House, 1992: 25-77. (in Chinese) |

| [5] |

李侠, 霍佳鑫. 创造力卡在知识结构与成本惯性的轨道上. 长沙: 长沙理工大学学报: 社会科学版, 2020: 1-6. Li X, Huo J X. Creativity stuck on the orbit of knowledge structure and cost inertia. Changsha: Journal of Changsha University of Science & Technology (Social Science), 2020: 1-6. (in Chinese) |

| [6] |

杨子江. 科技资源内涵与外延探讨. 科技管理研究, 2007, (2): 213-216. Yang Z J. Discussion on connotation and denotation of science & technology resources. Science and Technology Management Research, 2007, (2): 213-216. (in Chinese) |

| [7] |

周寄中. 科技资源论. 西安: 陕西人民教育出版社, 1999: 106-115. Zhou J Z. Theory of Science & Technology Resources. Xi'an: Shaxi People's Education Press, 1999: 106-115. (in Chinese) |

| [8] |

师萍, 李垣. 科技资源体系内涵与制度因素. 中国软科学, 2000, (12): 55-56, 120. Shi P, Li Y. Connotation of science resources system and institution factor. China Soft Science, 2000, (12): 55-56, 120. (in Chinese) |

| [9] |

常春, 邹萌萌. 科技资源与用户需求之间的生态学关系研究. 情报杂志, 2020, 39(11): 139-142, 150. Chang C, Zou M M. Research on ecological relationships between science & technology resources and users' needs. Journal of Intelligence, 2020, 39(11): 139-142, 150. (in Chinese) |

| [10] |

刘玲利. 科技资源要素的内涵、分类及特征研究. 情报杂志, 2008, 27(8): 125-126. Liu L L. Study on the elements of science and technology resources. Journal of Information, 2008, 27(8): 125-126. (in Chinese) |

| [11] |

蔺雷, 吴家喜, 王萍. 科技中介服务链与创新链的共生耦合: 理论内涵与政策启示. 技术经济, 2014, 33(6): 7-12. Lin L, Wu J X, Wang P. Symbiosis and coupling between s&t intermediary service chain and innovation chain: Theory building and policy implication. Technology Economics, 2014, 33(6): 7-12. (in Chinese) |

| [12] |

任福君. 关于科技资源科普化的思考. 科普研究, 2009, (3): 60-65. Ren F J. Reflections on popular exploitation of scientific and technological resources. Studies on Science Popularization, 2009, (3): 60-65. (in Chinese) |

| [13] |

卞毓麟. 期待我国的"元科普"力作. 科普创作, 2017, (2): 32-36. Bian Y L. Look forward to China's 'meta-popular science' masterpiece. Science Writing, 2017, (2): 32-36. (in Chinese) |

| [14] |

李健民. 科技创新与科学普及融合发展的思考. 安徽科技, 2019, (7): 5-7. Li J M. Thinking about the integration development of science and technology innovation and science popularization. Anhui Science & Technology, 2019, (7): 5-7. (in Chinese) |

| [15] |

Marshall J J, Vredenburg H. An empirical study of factors influencing innovation implementation in industrial sales organizations. Journal of the Academy of Marketing Science, 1992, 20(3): 205-215. DOI:10.1007/BF02723407 |

| [16] |

杨忠, 李嘉, 巫强. 创新链研究: 内涵, 效应及方向. 南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学), 2019, 56(5): 62-70. Yang Z, Li J, Wu Q. On innovation chain: Its connotation, effect and direction to future. Journal of Nanjing University (Philosophy, Humanities, and Social Sciences), 2019, 56(5): 62-70. (in Chinese) |

| [17] |

吴晓波, 吴东. 论创新链的系统演化及其政策含义. 自然辩证法研究, 2008, 24(12): 58-62. Wu X B, Wu D. Systematic evolution of innovation chain and its policy implications. Studies in Dialectics of Nature, 2008, 24(12): 58-62. (in Chinese) |

| [18] |

Checkoway B. Renewing the civic mission of the American research university. The Journal of Higher Education, 2001, 72(2): 125-147. DOI:10.2307/2649319 |

| [19] |

Dudo A. Toward a model for scientists' public communication activity. Science Communication, 2013, 35(4): 476-501. |

| [20] |

Valinciute A. Lithuanian scientists' behavior and views on science communication. Public Understanding of Science, 2020, 29(3): 353-362. |

| [21] |

Bentley P, Kyvik S. Academic staff and public communication: A survey of popular science publishing across 13 countries. Public Understanding of Science, 2010, 20(1): 48-63. |

| [22] |

Besley J C, Nisbet M. How scientists view the public, the media and the political process. Public Understanding of Science, 2013, 22(6): 644-659. |

| [23] |

杨晶, 王楠. 我国大学和科研机构开展科普活动现状研究. 科普研究, 2015, 10(6): 93-101. Yang J, Wang N. A study on science popularization activities carried out by universities and research institutions. Studies on Science Popularization, 2015, 10(6): 93-101. (in Chinese) |

| [24] |

袁汝兵, 王彦峰, 郭昱. 我国科研与科普结合的政策现状研究. 科技管理研究, 2013, 33(5): 21-24. Yuan R B, Wang Y F, Guo Y. Research on China's current policy on combination of scientific research and popularization of science and technology. Science and Technology Management Research, 2013, 33(5): 21-24. (in Chinese) |

| [25] |

何丽. 地区企业科普能力指标体系构建和评价实证研究. 科研管理, 2016, 37(S1): 690-695. He L. Empirical study on the index System construction and evaluation of regional enterprises' science popularization ability. Science Research Management, 2016, 37(S1): 690-695. (in Chinese) |

| [26] |

陈玲, 李红林. 科研人员参与科普创作情况调查研究. 科普研究, 2018, 13(3): 49-54. Chen L, Li H L. Study on scientists' engagement in popular science writing in China. Studies on Science Popularization, 2018, 13(3): 49-54. (in Chinese) |

| [27] |

莫扬, 彭莫, 甘晓. 我国科研人员科普积极性的激励研究. 科普研究, 2017, 12(3): 26-32, 105. Mo Y, Peng M, Gan X. A research on the incentives for Chinese scientific researchers to popularize science. Studies on Science Popularization, 2017, 12(3): 26-32, 105. (in Chinese) |

| [28] |

王英俭, 陈套, 贺晓航. 我国科技工作者开展科普工作影响因素与对策实证研究. 科普研究, 2019, 14(4): 5-13, 49, 110. Wang Y J, Chen T, He X H. An empirical study on the influencing factors and strategies of science popularization by scientific and technical worker in China. Studies on Science Popularization, 2019, 14(4): 5-13, 49, 110. (in Chinese) |

| [29] |

Massimiano B. Beyond Technocracy: Citizens, Politics, Technoscience. New York: Springer, 2010.

|

| [30] |

Hartz J. Worlds apart how the distance between science and journalism threatens Americas future. Science Communication, 1999, 20(3): 337-343. |

| [31] |

王大鹏, 贾鹤鹏. 促进科学家参与科学传播需政策与机制并重. 科学通报, 2017, 62(35): 4083-4088. Wang D P, Jia H P. Promoting scientists' engagement in science communication: Policies and mechanisms are equally important. Chinese Science Bulletin, 2017, 62(35): 4083-4088. (in Chinese) |

| [32] |

常旭华, 赵一青, 陈强. 过程管理下高校专利转移绩效影响因素分析. 科研管理, 2020, (1): 152-160. Chang X H, Zhao Y Q, Chen Q. Analysis of influencing factors of patent transfer performance in universities under process management. Science Research Management, 2020, (1): 152-160. (in Chinese) |

| [33] |

叶菁菁, 周骁遥, 陈实. 基础研究投入的创新转化——基于国家自然科学基金资助的证据. 经济学, 2021, 21(6): 1883-1902. Ye J J, Zhou X Y, Chen S. Innovation transformation of basic research investment—Evidence from national Natural Science Foundation of China. China Economic Quarterly, 2021, 21(6): 1883-1902. (in Chinese) |

| [34] |

黄荣丽, 王大鹏, 陈玲. 新时期科技资源科普化的未来路径思考. 今日科苑, 2020, (9): 62-67, 84. Huang R L, Wang D P, Chen L. Reflections on the future path of the popularization of science and technology resources in the new era. Modern Science, 2020, (9): 62-67, 84. (in Chinese) |

| [35] |

武向平. 浅析"科学家与科学普及"之若干问题. 中国科学院院刊, 2018, 33(7): 663-666. Wu X P. Remarks on leading role of scientists in science popularization. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(7): 663-666. (in Chinese) |

| [36] |

宋娴. 推动科普资源均衡发展. 人民日报, 2018-12-27(06). Song X. Promote balanced development of science popularization resources. People's Daily, 2018-12-27(06). (in Chinese) |

| [37] |

Miller S, Fahy D, ESConet Team. Can science communication workshops train scientists for reflexive public engagement? The ESConet experience. Science Communication, 2009, 31(1): 116-126. |

| [38] |

李淑敏. 国外科学家科学传播能力培训的策略与启示——以ESConet为例. 自然辩证法研究, 2019, 35(9): 42-48. Li S M. Strategies of science communication training for scientists aboard and its implications: Take ESConet as an instance. Studies in Dialectics of Nature, 2019, 35(9): 42-48. (in Chinese) |

| [39] |

宋娴. 以科学教育推进科学普及. 人民日报, 2017-09-08(06). Song X. Promote the popularization of science through science education. People's Daily, 2017-09-08(06). (in Chinese) |

| [40] |

宋娴, 罗跞, 胡芳. 高质量校外教育的助推器: 专业化科技研学教育人员的评价指标. 全球教育展望, 2021, 50(12): 90-101. Song X, Luo L, Hu F. A booster for high quality out-of-school education: The index of evaluation for professional educator of science and technology study tour. Global Education, 2021, 50(12): 90-101. (in Chinese) |

| [41] |

马宇罡, 苑楠. 科技资源科普化配置——科技经济融合的一种路径选择. 科技导报, 2021, 39(4): 36-43. Ma Y G, Yuan N. A selected path selection for the integration of science, technology and economy: Popular exploitation of scientific and technological resources. Science & Technology Review, 2021, 39(4): 36-43. (in Chinese) |