2. 中国人与生物圈国家委员会 秘书处 北京 100864;

3. 中国科学院水生生物研究所 武汉 430072

2. Secretariat of Chinese National Committee for UNESCO's Man and Biosphere Programme, Beijing 100864, China;

3. Institute of Hydrobiology, Chinese Academy of Sciences, Wuhan 430072, China

2013年,党的十八届三中全会提出建立国家公园体制。经过多年试点工作,我国已逐步把自然生态系统最重要、自然景观最独特、自然遗产最精华、生物多样性最富集的区域纳入国家公园体系[1-3]。2021年,我国正式设立了三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批共5个国家公园,这标志着我国国家公园体制建设取得阶段性进展,进入了快速发展的阶段。

我国国家公园基本上是在已有自然保护地的基础上建立,目前仍存在诸多问题和挑战,如治理模式较单一、社区参与度较低、保护与发展矛盾较为突出等,因此吸取借鉴国际各类自然保护地的建设管理经验十分必要。世界生物圈保护区倡导生态资源保护与社区可持续发展相协调的理念,在生物多样性保护、社区可持续发展、管理治理模式探索、定期评估等方面积累了大量成功经验[4-6],可为我国国家公园的建设与管理提供参考和借鉴。

为此,本文从基于知识管理、重视社区参与、创新治理模式与方法、推动可持续发展、规范综合评估等方面,系统总结了世界生物圈保护区的理论和实践,并结合我国国家公园实际情况提出了对策建议,以期为我国国家公园建设与管理提供参考。

1 世界生物圈保护区概况在全球人口资源环境和经济发展的矛盾日趋激烈的情况下,联合国教科文组织于1971年发起了“人与生物圈”计划(MAB计划)。MAB计划是一项政府间跨学科计划,具有完整的理念,以及先进的研究技术和管理系统。随着社会的发展、科学的进步,MAB计划不断调整自身定位和研究重点,既引导了生态保护的新潮流,又对各类自然保护地的建设和发展起到了至关重要的作用[7, 8]。

世界生物圈保护区网络是MAB计划的重要实施平台,是1976年由联合国教科文组织建立的。40多年来,其理念、目标和管理方式根据国际生态环境作出了与时俱进的调整。Ishwaran等[6, 9]将世界生物圈保护区的发展概括为3个阶段:1976—1984年,此阶段的生物圈保护区主要出于科学考虑,选择全球具有代表性的生态系统加以保护和研究;1985—1996年,此阶段的生物圈保护区明确了缓冲区和过渡区的概念,逐步强化了可持续发展的目标,并尝试通过社区参与实现此目标;1997年—今,生物圈保护区向更加包容性保护转变,更加强调社区参与和伙伴关系。韩群力[10]、Hans[11]和李渤生[12]提出世界生物圈保护区保护与发展兼容的理念,以及社区参与的管理方式是逐步形成的;生物圈保护区聚焦国际生态和环境问题的前沿和挑战,通过开展各类科学专题和项目,不断对其定位、功能进行反思,同时对保护方式开展探寻,强化了保护与发展兼容的理念和适应性治理的方式。

世界生物圈保护区、世界自然遗产、国际重要湿地及世界地质公园构成了国际名录地体系,其中世界生物圈保护区发起时间最早、生态系统类型最丰富,是国际名录地体系最大的组成部分,对国际各类自然保护地的建设和发展产生了深远影响[10]。2022年6月22日,联合国教科文组织MAB计划新增11个世界生物圈保护区。目前,全球共有738个世界生物圈保护区,分布在134个国家,总面积占地球表面积的5%,居住有2.6亿多人口,包含了陆地、海洋和沿海等各类生态系统,以及周边的村落、城镇等。世界生物圈保护区成为了各成员国交流生物多样性保护经验、探索应对全球挑战的本地解决方案和可持续发展模式的重要窗口和桥梁纽带,在推动实现“爱知目标”(Aichi targets)和全球可持续发展目标(SDGs)方面发挥着重要作用。

2 世界生物圈保护区建设和管理经验世界生物圈保护区是展示和促进人与生物圈之间的平衡关系、探索人与自然和谐共处的示范区域。经过40多年的发展,其理论、技术、方法不断创新与优化,在知识管理、社区参与、治理模式、可持续发展等方面积累了大量有益经验,可为我国国家公园的建设与管理提供参考和借鉴。

2.1 基于知识管理MAB计划明确提出生物圈自然资源的管理问题仅靠自然科学和技术无法解决,必须统筹考虑社会学、政治学、经济学和法学等方面的问题。世界生物圈保护区的一个重要特点是使用“基于知识管理”方法,利用科学、传统和本土的跨学科知识进行建设和管理,理解和解决当前和未来的经济、环境与可持续发展相关的各类挑战,增进人类及其生存环境之间的关系[13, 14]。具体表现在以下3个方面。

(1)重视科研监测与知识管理。第一批世界生物圈保护区绝大部分都是在世界级的监测站和环境研究实验室周围建立的,积累了大量科学研究和监测数据[15, 16]。1985年之后,世界生物圈保护区开始重视文化多样性的重要性,探索用科学知识、传统知识、本土文化等跨学科知识进行管理。2017年,联合国教科文组织MAB国际协调理事会(MAB-ICC)进一步推出并实施了“卓越计划”,促使生物圈保护区更加注重对生物多样性和文化多样性的监测和评估。现如今的生物圈保护区擅长将多来源的知识和数据整合在一起,善用传统知识、常识经验、科研成果等综合知识进行管理[17]。

(2)实现知识融合与创新运用。 Reed和Abernethy[18]通过分析加拿大生物圈保护区的伙伴关系指出,“基于知识管理”需要专业的协调人员,帮助汇集各类知识,并在本地站点,以及更广泛的网络之间进行创新应用。例如,中国人与生物圈国家委员会创建了《人与生物圈》杂志,迄今已出版130多期;该刊通过挖掘整理生物圈保护区在保护和发展过程的经典案例,宣传MAB计划的基本理念,积极探索“和谐共生”的绿色发展之路,成为中国乃至世界生物圈保护区相互学习、比较研究和试验的重要平台[19]。

(3)建立知识交流共享网络。除单个生物圈保护区的监测网络外,MAB-ICC还组织成立了全球、区域、国家、专题交流的网络,以及两两结对的网络,目的是交流和分享生物多样性保护、绿色经济和可持续发展等相关信息、知识、最佳做法和成功经验,提升生物圈保护区治理水平[17]。例如,中国、德国、西班牙、加拿大等都成立了本国的世界生物圈保护区联盟,并通过举办各类科研、监测、宣教等培训交流活动,提升保护区的管理和保护水平。

2.2 重视社区参与世界生物圈保护区认定标准的第一条是该地区包含代表性生态系统,且人类活动介入的层次不一。因此,生物圈保护区划定的范围通常包括有当地社区居住的区域,而且当地社区居民和其他利益相关方会共同参与起草、制定和执行生物圈保护区的愿景[20]。具体表现在以下3个方面。

(1)充分发挥社区作用,共同确定保护区范围和功能分区。例如,印度尼西亚Cibodas生物圈保护区1977年初建时由两个火山和周边的山区雨林组成;2012年通过与当地社区商定,将周边社区和种植园纳入保护区范围,以研究人类介入引起的生态演替并探索当地社区可持续发展。瑞典Voxnadalen生物圈保护区申报时,由当地政府与当地社区,共同对此区域进行了详细的景观分析,确定了范围和功能分区。埃塞俄比亚Kafa生物圈保护区申报时,通过开展“分区研讨会”、组织“参与式划界和认可程序”,共同确定了该保护区的范围和功能分区[17]。

(2)社区参与制定管理计划。制定管理计划是生物圈保护区与各利益相关方深入互动并获得支持的关键机会。南非Waterberg生物圈保护区在制定管理计划时,成立了由30多个当地代表组成的利益相关方委员会,对管理计划尤其是优先项目进行了详细规划,确保了各利益相关方的权益最大化[17]。

(3)推动社区参与各项经营活动,实现利益共享。例如,中国的五大连池生物圈保护区在实施生态移民的基础上,创建品牌效应,发展旅游、康养等主导产业,带动社区参与经营活动,实现利益共享[21]。2019年,五大连池风景区旅游人次达到199万,旅游综合收入6.95亿元,接待康养人员21.8万人次。五大连池也因此被联合国教科文组织授予了世界生物圈保护区的最高奖项——“米歇尔· 巴蒂斯”生物圈保护区管理奖。

2.3 创新治理模式与方法良好的治理模式是预防或解决社会冲突的关键,世界生物圈保护区治理的本质是向当地社区居民和其他利益相关方赋权,让不同规模、不同级别的组织和利益相关方进行互动,促进合作,建立信任,解决不同利益相关方之间的冲突,进而实现共同管理[22]。

(1)丰富和发展了社区参与的多元治理模式。 Stoll-Kleemann等[23]研究发现将社区参与纳入治理使项目实施的成功率增加了约1.4倍,社区参与对生物圈保护区的保护效果产生了显著的积极影响。世界各地的生物圈保护区不断探索出利益相关方共同治理的模式。例如,巴西大西洋森林生物圈保护区通过建立全国委员会、州委员会和专家委员会,促使利益相关方共同推动生态保护、可持续发展和知识共享等计划的实施[17];在加拿大、法国等国家,生物圈保护区的负责人与商业性团体合作,共同确保可持续性地利用保护区的自然资源[9]。

(2)形成了社会—生态系统适应性治理方法。社会—生态系统适应性治理旨在通过适应性的社会权利分配与行为决策机制,使社会—生态系统能够在动态条件下可持续地保障人类福祉[24]。其中,瑞典Kristianstad生物圈保护区是首个社会—生态系统适应性治理案例,管理机构尤其是负责人发挥了领导力,抓住改革的重要时机,制定了新的管理治理制度,并推动各利益相关方产生适应性;实现了治理模式的转型,进而维持了较为理想的社会—生态系统状态[25]。

2.4 推动可持续发展可持续发展是由具有不同决策权的多利益相关方共同努力,实现经济、生态、社会可持续目标的过程[26]。MAB计划建立之初就重视可持续性问题;2008年,《马德里行动计划》将生物圈保护区提升为“全球可持续发展学习场所” [10]。世界各地的生物圈保护区通过将社会经济发展纳入管理事权、开展生态旅游和绿色就业培训等一系列措施,促进当地社区的可持续发展,积累了大量成功经验[27-29]。

(1)不断丰富可持续发展的理论与方法。例如,越南的Cat Ba生物圈保护区运用系统思维的理论、技术和方法,确定了可持续发展的杠杆点和干预策略,提出了切实可行的可持续发展对策[30]。法国Merd’Iroise生物圈保护区将角色扮演游戏引入到管理中,引导各利益相关方参与角色扮演,旨在通过这种参与和互动的方法,识别各方的发展诉求,寻求利益最大化,促进生物多样性的保护与社区的可持续发展[31]。

(2)通过生态旅游等绿色产业推动当地可持续发展。例如,瑞典Lake Vänern Archipelago生物圈保护区、黎巴嫩Shouf生物圈保护区、中国九寨沟生物圈保护区都以生态旅游为主导产业,极大地带动了当地社区的经济发展[32, 33]。其中,九寨沟社区居民的人均年收入从2010年的2.2万元增加至2016年的5.0万元[34]。中国武夷山生物圈保护区对茶产业升级,通过品牌增值体系,提升价格和销量优势,带动社区经济发展。据调查统计,该保护区内桐木村、坳头村近来年人均收入均高于区外附近社区的收入[35]。

(3)实行国土空间改革,统筹保护与发展。我国黄山风景区经过多次改革,成立了黄山风景区管理委员会,统一负责对保护地的保护、利用和管理工作,实现了国土和自然资源相统一的行政权。通过推行生态发展理念,坚持统筹生物多样性保护与旅游发展,提升社区受益能力,不仅带动了社区发展,还促进了技艺的传承和文化的交流。基于以上情况,黄山风景区于2018年被批准为世界生物圈保护区[36]。

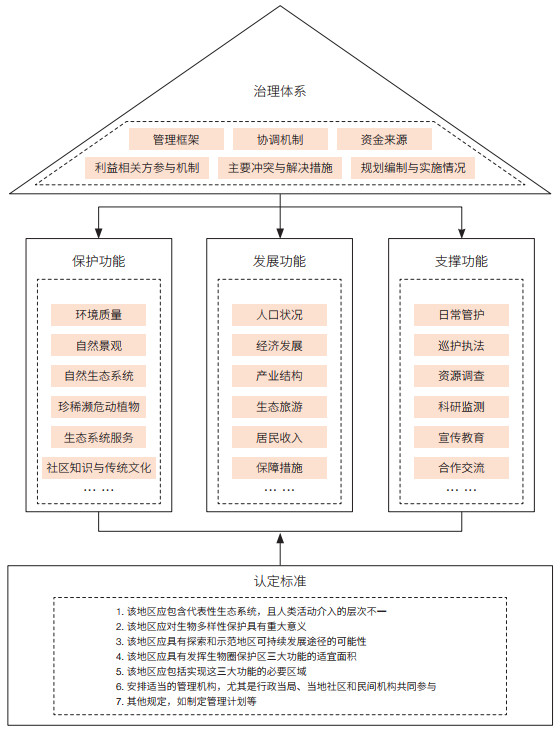

2.5 规范综合评估《世界生物圈保护区法规框架》规定,每10年对生物圈保护区的状态进行1次定期的评估,由相关权威部门编写评估报告,提交至MAB-ICC审查。为规范评估,MAB-ICC组织制定了《世界生物圈保护区评估表》,以开放式问卷的方式,提出了治理协调、生态保护修复、社区可持续发展、管理支撑保障、生态系统服务、认定标准符合性等6个方面70多项问题[37],其框架如图 1。基于此框架,不同国家和学者研究构建了更具体详细的生物圈保护区评估方法和技术。例如,中国人与生物圈国家委员会制定了符合中国国情的评估程序,并被生物圈保护区国际咨询委员会推荐为示范样板;近年来,又进一步组织编制了评估指南,规范了评估流程及评估指标。Ferreira等[38]基于社会—生态系统理论,在背景、输入、过程和结果4个维度上,构建了包含53个指标的生物圈保护区治理有效性评估体系。Pool-Stanvliet等[39]以MAB计划相关文件及南非法律法规为指南,构建了包括44项指标的南非生物圈保护区评估标准。

|

| 图 1 世界生物圈保护区评估框架 Figure 1 Assessment framework of Biosphere Reserve |

我国现有34个世界生物圈保护区,总数位居亚洲第1、世界第4。目前,我国已经设立的国家公园中,涉及多个世界生物圈保护区,如福建武夷山、四川卧龙、陕西佛坪、甘肃白水江等。因此,充分借鉴世界生物圈保护区建设和管理的经验,不仅有助于推动我国国家公园涉及的生物圈保护区的相关工作,同时对促进我国国家公园建设管理及可持续发展具有重要的启示意义。

3.1 完善监测共享体系,加强对文化多样性的挖掘、融合与创新利用我国国家公园涉及众多少数民族,各少数民族在长期的生产生活实践中形成了独具特色的生态保护传统文化和本土知识[40]。但目前,我国国家公园主要对环境要素、生态要素、生态安全等开展监测[41],缺乏对传统文化和本土知识的科学系统监测和挖掘[42]。同时,在文化多样性与生物多样性的跨学科融合、创新并运用等方面,尚存在不足。虽形成了《国家公园监测规范》(GB/T 39738—2020)等相关标准,但还缺乏对数据融合、信息共享、网络建设等方面的指导。世界生物圈保护区在知识的识别和获取、交流和共享、整合和组织、创新与应用方面积累了大量成功经验,尤其是在文化多样性相关知识的融合创新方面经验丰富,对我国国家公园的建设和管理具有启示意义。

建议: ①进一步完善监测体系,除对生物多样性监测外,也要加强对传统文化、本土知识等文化多样性的监测和评估;②加强对传统文化和本土知识等监测和评估数据中重要信息的深度挖掘,研究探索传统文化和本土知识对生态保护与可持续发展的作用方式与机理,实现跨学科融合、创新与利用;③在国家层面成立分区域、分专题的网络平台,面向国家公园体系内外实现相关数据的多样化应用和共享。

3.2 加强与当地社区的互动,推动社区积极参与国家公园建设与管理我国村镇、人口众多,社区与自然保护地不仅存在地理依存,同时也有经济依存、文化依存等。据初步统计,我国1 657个已界定范围边界的自然保护区内共分布有居民1 256万人[43],全国一半以上的自然保护区内分布有集体林[44],因此社区参与情况势必对国家公园的管理和保护效果产生影响。目前,在全国自然保护地整合优化工作中,存在将社区排除在外的“开天窗”现象[45]。同时,也有研究指出,在国家公园定界时,缺乏对社区居民发展诉求的响应,未从规划角度最大程度化解保护与发展的矛盾[3, 46]。另外,在政策制定方面,当前社区居民往往处于被动接受的状态,缺乏社区主动参与的保障机制。世界生物圈保护区将保护的概念扩张到景观尺度,积极将周边社区纳入保护区范围,在区域景观尺度上对保护区和周边社区进行统筹规划和管理。我国国家公园周边人口多、人地关系复杂,将保护概念扩张到区域景观尺度,不仅是实现国家公园自然生态系统完整性的重要手段,更易形成保护合力,实现生态关联和利益共享,体现“生命共同体”。

建议: ①国家公园范围内也可包括一些具有很高的历史、文化、科学和旅游价值的自然村落,在实现全民共享的同时,确保生态系统完整性;②在建设前期就加强与当地社区的互动,尤其是定界时,充分考虑社区居民的利益诉求,减少因土地权属和范围划定引起的各种矛盾;③推动社区积极参与国家公园管理工作,引导当地社区充分参与自然资源管理和保护的决策,以可持续和重视参与性的方式解决保护与发展的挑战。

3.3 建立多元治理的制度体系,因地制宜创新治理模式当前我国国家公园的治理中,政府占据主导地位,社区、社会与市场参与度较低,利益相关群体联动不足,公众缺乏知情权、参与权和监督权,社区权利及利益得不到保障[2, 47]。良好的治理模式能够保障各利益相关方综合权益最大化,减少各种利益矛盾和冲突。我国国家公园相关政策设计中多次提出多方共治的理念,但原则性较强,尚未形成可落地、可操作性的多方治理机制[48]。世界各地的生物圈保护区根据所在国家、区域的社会政治系统,通过推动多利益相关方深度参与建设和管理,探索构建了多种多样的治理模式和管理架构,可为我国国家公园治理机制和模式的构建提供借鉴。

建议: ①建立多元治理的体制机制,从明确法律地位、深化各方思想认识、提供保障措施等方面,给予各利益相关方充分的意见表达权和合理的决策参与权,采用社区共管、协议保护、社会监督等多种手段,探索多方治理,完善多方治理制度体系[49];②因地制宜创新治理模式,根据国家公园具体情况,探索建立包括政府治理、社区治理、公益治理、共同治理等多种治理模式在内的政府主导、多元参与的国家公园治理体系[47]。

3.4 进一步完善生态补偿制度,建立生态产品价值实现和品牌增值机制中国国家公园试点区内部及周边拥有大量社区,据统计,最先开展的10个国家公园体制试点区内有63.05万人[50]。这些社区普遍存在着收入来源单一、产业发展滞后、自然资源依赖性强等制约性因素,未来如何实现生态保护和社区协同发展是国家公园面临的重要难题。尽管相关部门已经对一些保护地提供了专项资金支持,但多是“输血”方式(如生态补偿等),“造血”功能差,不足以支撑当地的经济社会发展和民生改善。而且,目前国家公园采取的特许经营等可持续发展措施,也存在垄断性经营,缺乏自由竞争和对企业的生态评估诸多问题[51, 52];其他生态产品也有待进一步研究并促进价值转化等。面对2亿的周边社区群众,世界生物圈保护区不断探索可持续发展模式。其重要内涵和成功经验值得我国结合自身国情学习和参考。

建议: ①继续深入完善国家公园生态补偿制度,加大财政转移支付和生态补偿力度;②建立国家公园生态产品价值实现和品牌增值机制,充分利用国家公园良好的生态环境,在周边区域发展生态农业、生态旅游、生态康养、生态服务等生态产业,探索建立生态产品市场化机制[53];③探索将社区经济发展纳入国家公园管理权限,由国家公园管理机构实施对其范围内生物多样性保护、社区经济发展的全面统一协调管理。

3.5 制定综合评估体系,推动国家公园高质量建设目前,我国国家公园的评估主要集中在布局评估[54]、管理评估[55]和保护成效评估[56, 57]等方面,缺乏对社区可持续发展、多元治理模式等方面的评估,综合评估机制尚未建立。而国家公园除了具有保护自然生态系统功能外,同时兼具了科研、教育、游憩等综合功能,对国家公园进行综合评估意义重大。世界生物圈保护区定期评估是一种品质管理机制:若通过审核,则继续保留世界生物圈保护区资格;若未通过审核,则需要整改,整改后仍不符合要求,建议其退出生物圈保护区网络。

建议:借鉴世界生物圈保护区10年评估工作机制,把定期评估作为衡量国家公园建设和管理质量的重要手段;从生物多样性保护、社区可持续发展、管理支撑保障、治理协调体系等各个方面,制定我国国家公园的综合评估体系;以评估为目标导向,引导国家公园完善监测体系、社区发展机制和多元治理体系,推动国家公园高质量建设。

4 结语我国国家公园已进入快速发展阶段,为秉承“生态保护第一,国家代表性,全民公益性”三大理念,实现“国家所有,全民共享,世代传承”的目标,需要充分参考和借鉴国际各类自然保护地建设管理的成功经验,并结合我国国情,不断完善和改进体制机制,以便更好地实现国家公园有效保护、合理利用和可持续发展。MAB计划保护与发展兼容的核心理念,与我国生态文明、共建地球生命共同体的理念相符,更与我国国家公园的理念和目标高度契合。世界生物圈保护区把严格保护的区域与周边社区联合为一个有机整体,倡导保护与发展相协调的理念,已成为国际上探索生物多样性保护与可持续发展的实践基地,对我国国家公园在解决治理模式单一、社区参与度低、保护与发展矛盾突出等问题具有重要的指导意义和启示作用。国家公园体系的建设是一项复杂的系统工程,需要不断努力探索。未来,需要在借鉴国际经验的同时,结合我国国情,创新性地提出我国国家公园建设和管理的相关理论和实践问题,最终实现以国家公园为主体的自然保护地发展的新局面。

| [1] |

高吉喜, 徐梦佳, 邹长新. 中国自然保护地70年发展历程与成效. 中国环境管理, 2019, 11(4): 25-29. Gao J X, Xu M J, Zou C X. Development achievement of natural conservation in 70 years of new China. Chinese Journal of Environmental Management, 2019, 11(4): 25-29. DOI:10.16868/j.cnki.1674-6252.2019.04.025 (in Chinese) |

| [2] |

黄宝荣, 王毅, 苏利阳, 等. 我国国家公园体制试点的进展、问题与对策建议. 中国科学院院刊, 2018, 33(1): 76-85. Huang B R, Wang Y, Su L Y, et al. Pilot programs for National Park system in China: Progress, problems and recommendations. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(1): 76-85. DOI:10.16418/j.issn.1000-3045.2018.01.009 (in Chinese) |

| [3] |

唐小平, 张云毅, 梁兵宽, 等. 中国国家公园规划体系构建研究. 北京林业大学学报(社会科学版), 2019, 18(1): 5-12. Tang X P, Zhang Y Y, Liang B K, et al. Construction of the planning system of China's National Parks. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences), 2019, 18(1): 5-12. DOI:10.13931/j.cnki.bjfuss.2018153 (in Chinese) |

| [4] |

UNESCO. Development of the New Man and the Biosphere (MAB) Programme Strategy for the Period 2015-2025. Paris: UNESCO, 2015.

|

| [5] |

Nations J D. Biosphere reserves. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Amsterdam: Elsevier, 2001, 1231-1235. |

| [6] |

Ishwaran N. Science in intergovernmental environmental relations: 40 years of UNESCO's Man and the Biosphere (MAB) Programme and its future. Environmental Development, 2012, 1(1): 91-101. DOI:10.1016/j.envdev.2011.11.001 |

| [7] |

韩群力. 人与生物圈计划——从历史走向未来. 人与生物圈, 2018, (3): 20-33. Han Q L. Man and biosphere project-from history to future. Man and the Biosphere, 2018, (3): 20-33. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2018.03.004 (in Chinese) |

| [8] |

韩群力, 陈向军. 传播改变思想专访联合国教科文组织人与生物圈计划前秘书长韩群力. 人与生物圈, 2019, (5): 18-21. Han Q L, Chen X J. Interview with Han Qunli, former Secretary-General of UNESCO's Man and Biosphere Program, for changing ideas. Man and the Biosphere, 2019, (5): 18-21. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2019.05.002 (in Chinese) |

| [9] |

Ishwaran N, 陈向军, 先义杰, 等. 联合国教科文组织" 人与生物圈" 计划40周年全球回顾与展望. 人与生物圈, 2011, (3): 6-11. Ishwaran N, Chen X J, Xian Y J, et al. Global review and prospects for the 40th anniversary of UNESCO's Man and the Biosphere Programme. Man and the Biosphere, 2011, (3): 6-11. (in Chinese) |

| [10] |

韩群力. MAB发起五十周年纪念之一——在不断的探索与实践中开拓未来. 人与生物圈, 2021, (6): 6-13. Han Q L. The 50th anniversary of MAB: Open up the future through continuous exploration and practice. Man and the Biosphere, 2021, (6): 6-13. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2021.06.002 (in Chinese) |

| [11] |

Hans D T. The 50th anniversary of MAB: An innovative approach to conservation and development. Man and the Biosphere, 2021, (6): 14-21. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2021.06.003 (in Chinese) |

| [12] |

李渤生. MAB发起五十周年纪念之三——踏上新征程. 人与生物圈, 2021, (6): 70-80. Li B S. The 50th anniversary of MAB: Embark on a new journey. Man and the Biosphere, 2021, (6): 70-80. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2021.06.010 (in Chinese) |

| [13] |

Dyer M I, Holland M M. Unesco's Man and the Biosphere Program. BioScience, 1988, 38(9): 635-641. DOI:10.2307/1310830 |

| [14] |

王丁, 刘宁, 陈向军, 等. 推动人与自然和谐共处和可持续发展: 人与生物圈计划在中国. 中国科学院院刊, 2021, 36(4): 448-455. Wang D, Liu N, Chen X J, et al. To harmonize relationship between human and nature and achieve sustainable development: UNESCO's Man the and Biosphere Programme in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(4): 448-455. (in Chinese) |

| [15] |

Machlis G E, Wright R G. Potential indicators for monitoring biosphere reserves. Studies in Environmental Science, 1984, 25: 49-63. |

| [16] |

Price M F, Gurung A B, Dourojeanni P, et al. Social monitoring in mountain biosphere reserves. Mountain Research and Development, 2006, 26(2): 174-180. DOI:10.1659/0276-4741(2006)26[174:SMIMBR]2.0.CO;2 |

| [17] |

UNESCO. Technical Guidelines for Biosphere Reserves. Paris: UNESCO, 2021.

|

| [18] |

Reed M G, Abernethy P. Facilitating co-production of transdisciplinary knowledge for sustainability: Working with Canadian Biosphere Reserve practitioners. Society & natural resources, 2018, 31(1): 39-56. |

| [19] |

王丁, 郝耀华. 二十五载办刊路, 春华秋实回眸处. 人与生物圈, 2019, (5): 6-17. Wang D, Hao Y H. Twenty-five years of running the journal. Man and the Biosphere, 2019, (5): 6-17. DOI:10.3969/j.issn.1009-1661.2019.05.001 (in Chinese) |

| [20] |

Kellert S R. Public understanding and appreciation of the biosphere reserve concept. Environmental Conservation, 1986, 13(2): 101-105. DOI:10.1017/S0376892900036687 |

| [21] |

董恩兵. 五大连池风景区特色产业发展研究. 长春: 吉林大学, 2018. Dong E B. Study on the Development of Characteristic Industries in Wudalianchi Scenic Area. Changchun: Jilin University, 2018. (in Chinese) |

| [22] |

van Cuong C, Dart P, Hockings M. Biosphere reserves: Attributes for success. Journal of Environmental Management, 2017, 188: 9-17. |

| [23] |

Stoll-Kleemann S, de la Vega-Leinert A C, Schultz L. The role of community participation in the effectiveness of UNESCO Biosphere Reserve management: Evidence and reflections from two parallel global surveys. Environmental Conservation, 2010, 37(3): 227-238. DOI:10.1017/S037689291000038X |

| [24] |

宋爽, 王帅, 傅伯杰, 等. 社会-生态系统适应性治理研究进展与展望. 地理学报, 2019, 74(11): 2401-2410. Song S, Wang S, Fu B J, et al. Study on adaptive governance of social-ecological system: Progress and prospect. Acta Geographica Sinica, 2019, 74(11): 2401-2410. DOI:10.11821/dlxb201911015 (in Chinese) |

| [25] |

Olsson P, Folke C, Galaz V, et al. Enhancing the fit through adaptive co-management: Creating and maintaining bridging functions for matching scales in the kristianstads vattenrike biosphere reserve, Sweden. Ecology and Society, 2007, 12(1): 28-46. DOI:10.5751/ES-01976-120128 |

| [26] |

Axelsson R, Angelstam P, Elbakidze M, et al. Sustainable development and sustainability: Landscape approach as a practical interpretation of principles and implementation concepts. Journal of Landscape Ecology, 2011, 4(3): 5-30. |

| [27] |

UNESCO. Madrid Action Plan. Paris: UNESCO, 2018.

|

| [28] |

Ruoss E. Biosphere reserves as model sites for sustainable development. (2013-09-01)[2022-11-10]. https://www.researchgate.net/publication/258077058.

|

| [29] |

Reed M G. The contributions of UNESCO Man and Biosphere Programme and biosphere reserves to the practice of sustainability science. Sustainability Science, 2019, 14(3): 809-821. DOI:10.1007/s11625-018-0603-0 |

| [30] |

Nguyen N C, Bosch O J H. A systems thinking approach to identify leverage points for sustainability: A case study in the cat Ba biosphere reserve, Vietnam. Systems Research and Behavioral Science, 2013, 30(2): 104-115. |

| [31] |

Gourmelon F, Chlous-Ducharme F, Kerbiriou C, et al. Role-playing game developed from a modelling process: A relevant participatory tool for sustainable development? A coconstruction experiment in an insular biosphere reserve. Land Use Policy, 2013, 32: 96-107. |

| [32] |

Hoppstadius F. Sustainable Development and Tourism in A Biosphere Reserve: A Case Study of Lake Vänern Archipelago Biosphere Reserve. Sweden: Karlstads Universitet, 2018.

|

| [33] |

Greeley R W B. Conservation territorialization and sport hunting in Lebanon's shouf biosphere reserve. Journal of International Wildlife Law & Policy, 2020, 23(4): 286-300. |

| [34] |

张引, 刘海龙, 杨锐. 社区共管与协调生态保护和可持续发展——基于秦巴山脉区域5个典型案例的分析. 中国工程科学, 2020, 22(1): 111-119. Zhang Y, Liu H L, Yang R. Coordinate conservation with sustainable development by community-based co-management: An analysis of five typical cases in Qinba mountain area. Strategic Study of CAE, 2020, 22(1): 111-119. (in Chinese) |

| [35] |

张雅馨, 刘霞, 张博, 等. 自然保护区建立是否必然导致农户收入低——基于福建武夷山国家级自然保护区内外社区农户收入的实证研究. 林业科学, 2020, 56(6): 165-178. Zhang Y X, Liu X, Zhang B, et al. Will the establishment of nature reserves inevitably lead to low household income-An empirical study on household income within and nearby the Fujian Wuyishan national nature reserve. Scientia Silvae Sinicae, 2020, 56(6): 165-178. (in Chinese) |

| [36] |

王伟, 刘方正, 马雪蓉, 等. 黄山世界生物圈保护区可持续发展策略研究. 北京: 北京出版社, 2020. Wang W, Liu F Z, Ma X R, et al. Research on Sustainable Development Strategy of Mount Huangshan World Biosphere Reserve. Beijing: Beijing Press, 2020. (in Chinese) |

| [37] |

Price M F, Park J J, Bouamrane M. Reporting progress on internationally designated sites: The periodic review of biosphere reserves. Environmental Science & Policy, 2010, 13(6): 549-557. |

| [38] |

Ferreira A, Zimmermann H, Santos R, et al. A social-ecological systems framework as a tool for understanding the effectiveness of biosphere reserve management. Sustainability, 2018, 10(10): 3608. |

| [39] |

Pool-Stanvliet R, Stoll-Kleemann S, Giliomee J H. Criteria for selection and evaluation of biosphere reserves in support of the UNESCO MAB programme in South Africa. Land Use Policy, 2018, 76: 654-663. |

| [40] |

冯金朝, 薛达元, 龙春林. 我国民族生态学研究进展. 中央民族大学学报(自然科学版), 2017, 26(2): 5-10. Feng J C, Xue D Y, Long C L. Research progress of ethnoecology in China. Journal of Minzu University of China (Natural Sciences Edition), 2017, 26(2): 5-10. (in Chinese) |

| [41] |

姚帅臣, 闵庆文, 焦雯珺, 等. 面向管理目标的国家公园生态监测指标体系构建与应用. 生态学报, 2019, 39(22): 8221-8231. Yao S C, Min Q W, Jiao W J, et al. Establishment and application of an ecological monitoring indicator system in national parks oriented to management objectives. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(22): 8221-8231. (in Chinese) |

| [42] |

李苗苗, 夏万才, 王猛, 等. 基于文献计量的中国自然保护地监测研究. 生态学报, 2020, 40(6): 2158-2165. Li M M, Xia W C, Wang M, et al. A study on the monitoring of protected areas in China based on literature. Acta Ecologica Sinica, 2020, 40(6): 2158-2165. (in Chinese) |

| [43] |

徐网谷, 高军, 夏欣, 等. 中国自然保护区社区居民分布现状及其影响. 生态与农村环境学报, 2016, 32(1): 19-23. Xu W G, Gao J, Xia X, et al. Distribution of community residents in nature reserves and its impacts on the reserves in China. Journal of Ecology and Rural Environment, 2016, 32(1): 19-23. (in Chinese) |

| [44] |

和霞, 王梦君, 张小鹏. 自然保护区集体林有效管理和可持续利用探讨. 林业建设, 2019, (3): 43-47. He X, Wang M J, Zhang X P. Discussion on effective management and sustainable utilization of collective forests in the Nature Reserves of China. Forestry Construction, 2019, (3): 43-47. (in Chinese) |

| [45] |

高吉喜, 刘晓曼, 周大庆, 等. 中国自然保护地整合优化关键问题. 生物多样性, 2021, 29(3): 290-294. Gao J X, Liu X M, Zhou D Q, et al. Some opinions on the integration and optimization of natural protected areas in China. Biodiversity Science, 2021, 29(3): 290-294. (in Chinese) |

| [46] |

黎国强, 孙鸿雁, 王梦君. 国家公园功能分区再探讨. 林业建设, 2018, (6): 1-5. Li G Q, Sun H Y, Wang M J. Further discussion on functional zoning of national parks. Forestry Construction, 2018, (6): 1-5. (in Chinese) |

| [47] |

黄宝荣, 马永欢, 黄凯, 等. 推动以国家公园为主体的自然保护地体系改革的思考. 中国科学院院刊, 2018, 33(12): 1342-1351. Huang B R, Ma Y H, Huang K, et al. Strategic approach on promoting reform of china's natural protected areas system with national parks as backbone. Bulletin of the Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(12): 1342-1351. (in Chinese) |

| [48] |

张引, 杨锐. 中国自然保护区社区共管现状分析和改革建议. 中国园林, 2020, 36(8): 31-35. Zhang Y, Yang R. The analysis of the current situation and reform proposals of community-based co-management in China's Nature Reserves. Chinese Landscape Architecture, 2020, 36(8): 31-35. (in Chinese) |

| [49] |

黄宝荣, 张丛林, 邓冉. 我国自然保护地历史遗留问题的系统解决方案. 生物多样性, 2020, 28(10): 1255-1265. Huang B R, Zhang C L, Deng R. The systemic solution to historical problems in China's natural protected areas. Biodiversity Science, 2020, 28(10): 1255-1265. (in Chinese) |

| [50] |

王毅, 黄宝荣. 中国国家公园体制改革: 回顾与前瞻. 生物多样性, 2019, 27(2): 117-122. Wang Y, Huang B R. Institutional reform for building China's national park system: Review and prospects. Biodiversity Science, 2019, 27(2): 117-122. (in Chinese) |

| [51] |

陈朋, 张朝枝. 国家公园的特许经营: 国际比较与借鉴. 北京林业大学学报(社会科学版), 2019, 18(1): 80-87. Chen P, Zhang C Z. National park concession: International comparison and enlightenment. Journal of Beijing Forestry University (Social Sciences), 2019, 18(1): 80-87. (in Chinese) |

| [52] |

陈雅如, 刘阳, 张多, 等. 国家公园特许经营制度在生态产品价值实现路径中的探索与实践. 环境保护, 2019, 47(21): 57-60. Chen Y R, Liu Y, Zhang D, et al. The exploration and practice of national park concession management on value realization path of ecological products. Environmental Protection, 2019, 47(21): 57-60. (in Chinese) |

| [53] |

臧振华, 徐卫华, 欧阳志云. 国家公园体制试点区生态产品价值实现探索. 生物多样性, 2021, 29(3): 275-277. Zang Z H, Xu W H, Ouyang Z Y. Exploration on the value realization of ecological products in China's national park system pilots. Biodiversity Science, 2021, 29(3): 275-277. (in Chinese) |

| [54] |

陈雅涵, 唐志尧, 方精云. 中国自然保护区分布现状及合理布局的探讨. 生物多样性, 2009, 17(6): 664-674. Chen Y H, Tang Z R, Fang J Y. Distribution of nature reserves and status of biodiversity protection in China. Biodiversity Science, 2009, 17(6): 664-674. (in Chinese) |

| [55] |

刘伟玮, 付梦娣, 任月恒, 等. 国家公园管理评估体系构建与应用. 生态学报, 2019, 39(22): 8201-8210. Liu W W, Fu M D, Ren Y H, et al. Development and application of national park management evaluation system. Acta Ecologica Sinica, 2019, 39(22): 8201-8210. (in Chinese) |

| [56] |

王伟, 李俊生. 中国生物多样性就地保护成效与展望. 生物多样性, 2019, 29(2): 133-149. Wang W, Li J S. In-situ conservation of biodiversity in China: Advances and prospects. Biodiversity Science, 2019, 29(2): 133-149. (in Chinese) |

| [57] |

付梦娣, 刘伟玮, 李博炎, 等. 国家公园生态环境保护成效评估指标体系构建与应用. 生态学杂志, 2021, 40(12): 4109-4118. Fu M D, Liu W W, Li B Y, et al. Construction and application of an evaluation index system for ecological and environmental protection effectiveness of national parks. Chinese Journal of Ecology, 2021, 40(12): 4109-4118. (in Chinese) |