2. 自然资源部 资源环境承载力评价重点实验室 北京 101149

2. Key Laboratory of Carrying Capacity Assessment for Resource and Environment, Ministry of Natural Resources, Beijing 101149, China

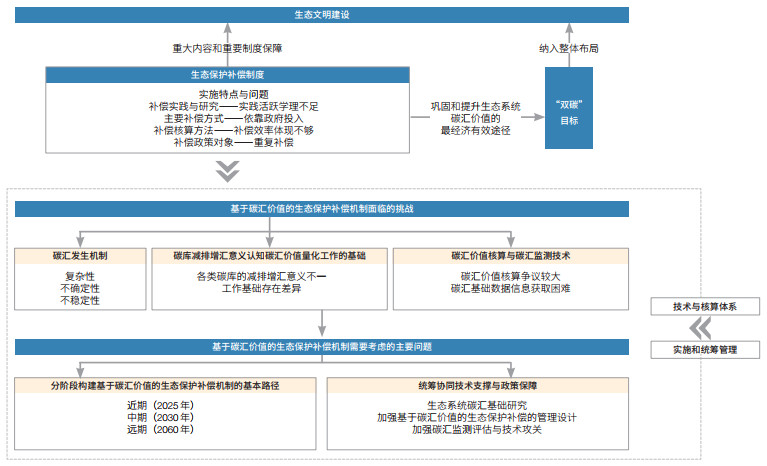

建立生态保护补偿机制是建设生态文明的重大内容和重要制度保障,碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)已经被纳入生态文明建设整体布局,成为引领新一轮生态文明建设的动力引擎。要实现“双碳”目标的庄严承诺,转变发展方式和低碳结构性变革是核心,降低二氧化碳(CO2)等温室气体排放是根本。碳汇作为降低大气CO2浓度的重要途径,是实现碳中和不可或缺的重要环节,亦是实现生态产品价值的重要内容,其对实现碳达峰目标是充分条件(减排是碳达峰目标必要条件),对实现碳中和目标是必要条件。作为我国系列生态工程和生态系统管理主要资金来源方式的生态保护补偿制度,是当下巩固和提升我国生态系统碳汇量的最为经济有效的实现途径之一。当前,面向《国务院关于印发2030年前碳达峰行动方案的通知》提出的“建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制”要求,碳汇能力不足的矛盾已成为掣肘“双碳”工作推进的突出问题之一,生态保护补偿制度建设亦面临支撑服务“双碳”工作不足的问题。从碳汇价值视角,探索适应“双碳”目标的生态保护补偿机制,进一步推进生态保护补偿制度建设同“双碳”目标任务的衔接,已刻不容缓,而当前相关研究较为鲜见。

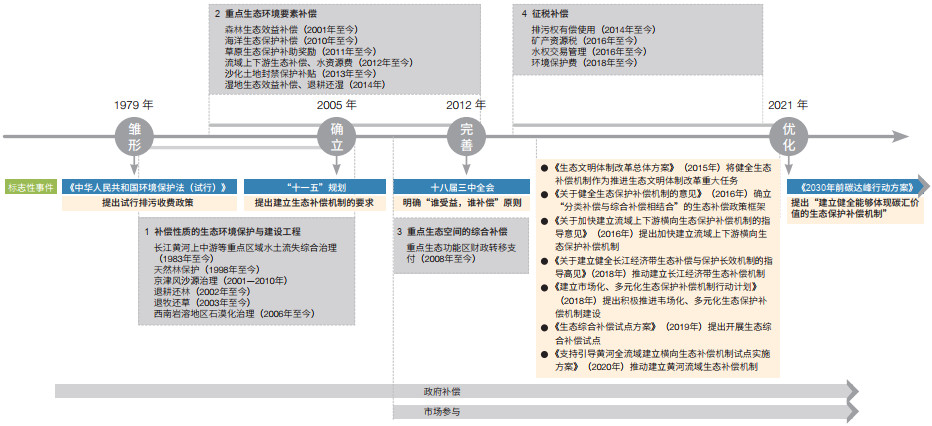

1 我国生态保护补偿制度的实践进展与实施特点 1.1 我国生态保护补偿实践的阶段推进生态保护补偿实践发端于解决工业文明时代的“经济不生态”问题,制度框架在生态文明时代得以健全完善,体现出从“集群”式向综合性发展的趋势。长期以来,快速工业化、城镇化使得生态环境破坏与退化成为阻碍经济社会发展的重要瓶颈。作为填补“经济”与“生态”间鸿沟、实现“经济且生态”发展模式的重要途径,生态保护补偿制度建设大致经历了4个阶段:① 1979—2004年的探索,以《中华人民共和国环境保护法(试行)》提出试行排污收费政策为标志;② 2005—2011年的确立,以“十一五”规划提出建立生态保护补偿机制为标志;③ 2012— 2019年的完善[1],以十八届三中全会明确“谁受益,谁补偿”原则为标志;④ 2021年至今的优化,以《 2030年前碳达峰行动方案》提出建立健全能够体现碳汇价值的生态保护补偿机制为标志(图 1)。其中,自《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》首次提出“按照‘谁开发谁保护、谁受益谁补偿’的原则,加快建立生态补偿机制”要求,特别是《生态文明体制改革总体方案》将健全生态补偿机制作为推进生态文明体制改革重大任务以来,生态保护补偿制度基本框架加速形成。目前我国已经初步建立了综合考虑生态保护成本、发展机会成本和生态服务价值,以国家财政投资为主导、市场参与为辅,多部门合力推动,涉及覆盖重点生态功能区等重点生态空间的综合补偿和覆盖草原、森林、湿地、荒漠、水流、海洋等重要生态环境要素的分类补偿的顶层设计框架。生态保护补偿制度在带动生态保护投入的增加,建立生态保护者恪尽职守、生态受益者积极参与的激励机制,促进欠发达地区转型发展等方面发挥了积极重要作用。近年来,随着以系统思维推进生态文明建设的持续加强,我国逐步推进生态综合补偿,生态保护补偿正在从分要素分区域“集群”式向综合性发展。

|

| 图 1 我国生态保护补偿制度阶段演进 Figure 1 Evolution of China's ecological protection compensation system |

我国生态保护补偿发端于生态环境保护与建设工程投入等实践行动,经过20余年发展,生态保护补偿制度呈现补偿学理逻辑研究滞后、补偿资金来源以政府单一财政投入为主、以因素法为主要补偿核算方法的做法,以及对补偿效率体现不够、补偿对象重复等特点。在我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段的基本国情,以及生态保护补偿政策偏向公平性、普惠性取向的背景下,生态保护补偿资金有限带来的资金分散成为常态。随着我国社会主要矛盾的转化,生态保护补偿政策亟须从过去注重补偿公平、着力解决不平衡问题,向注重补偿公平与补偿效率,兼顾解决不平衡不充分问题转变;夯实基础理论研究、集中有限财力办大事、拓展资金来源是未来我国生态保护补偿制度建设的方向。

(1)补偿实践较为活跃,科学理论研究相对不足。从1998年陆续启动天然林保护工程、退耕还林工程等[2]生态环境保护与建设工程至今的20余年,生态保护补偿实践在森林、重点生态功能区、草原、沙化土地、湿地等领域全面落地生根,倒逼学理逻辑研究须注重对实践发展的指引。由于生态保护补偿实践先行的特征,生态保护补偿科学理论相对滞后,相关研究多关注传统的补偿外部性内部化问题,侧重从公平视角探讨生态效益/生态受损的提供者(内部)与承受者(外部)之间的利益关系[3]。在外部性理论框架下,生态保护补偿包括生态系统服务买方从生态系统服务供给方购买产权清晰的生态系统服务的自愿性交易[4],以及政府通过向负外部性征税或补贴正的外部性以强化经济激励等两种市场化路径,两者目标是通过市场形成直接有效激励机制,促进保护与发展的最优均衡[5]。结合推进生态文明建设背景下,生态治理明确被纳入基本公共服务体系的国情,尚缺乏基于公共物品供给、生态产品价值实现等视角的研究。

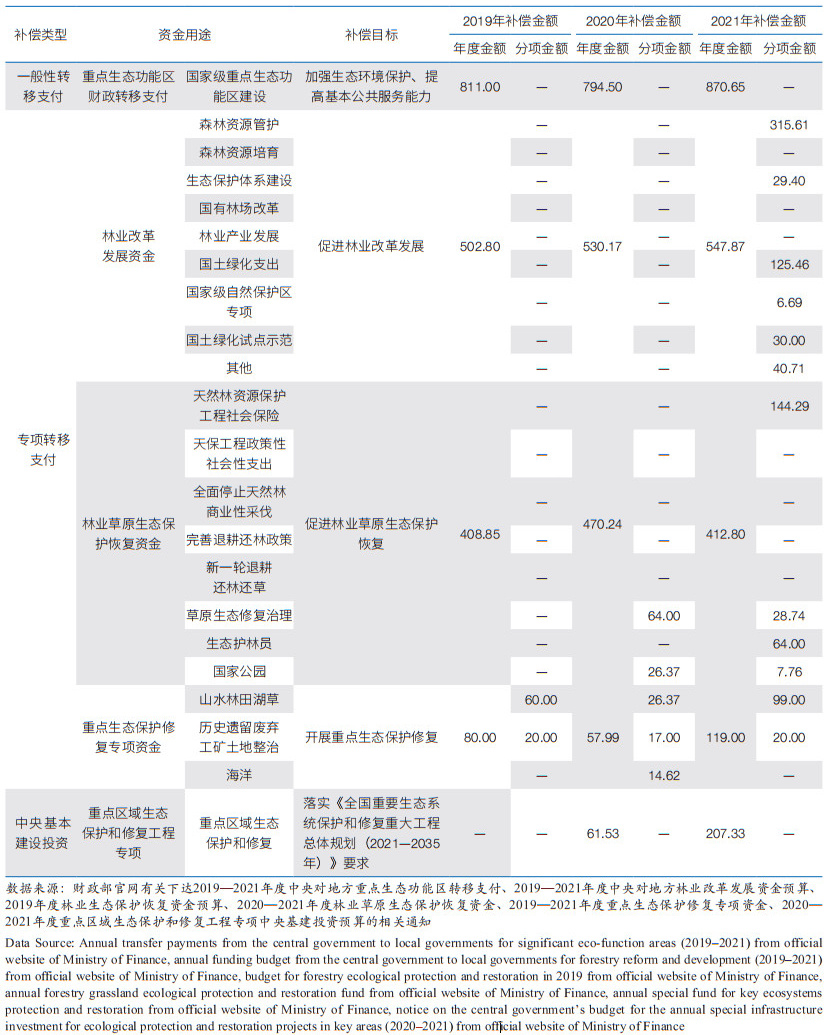

(2)我国生态保护补偿以政府财政投入为主要补偿方式,市场化、多元化补偿相对不足。①我国正处于并将长期处于社会主义初级阶段,市场机制尚不发达,生态保护补偿资金以中央财政拨款为主。我国生态保护补偿制度以一般性转移支付、专项转移支付、针对流域生态保护补偿的中央基本建设投资等财政资金投入为主,体现出“输血式”补偿性质。据不完全统计,2021年,中央财政投入近2 100亿元用于生态保护补偿(表 1)。其中,作为一般性转移支付的重点生态功能区财政转移支付,是生态保护补偿政策的重点;生态保护补偿专项转移支付①以促进林业改革发展、林业草原生态保护恢复为目标,具有专款专用、资金覆盖范围广、资金使用涉及补偿类型多等特点;近年来设置了针对重点生态保护修复的专项转移支付、针对重点区域生态保护和修复工程的中央基本建设投资;随着流域生态环境治理的持续推进,特别是长江经济带发展战略、黄河流域生态保护和高质量发展战略的推进,我国从针对水污染防治资金的专项转移支付中,拨付一定经费投入黄河流域水生态保护和污染治理、长江经济带生态保护修复、流域上下游横向生态保护补偿机制等流域生态保护补偿②。②市场化、多元化补偿有待加强。长期以来,由于自然资源产权权属机制、生态价值核算标准体系、交易价格体系和交易平台等不够健全,市场化、多元化为主的“造血式”补偿相对不足。

|

① 受2015年开始的推进财政资金统筹使用改革影响,专项转移支付逐步将天然林保护工程补助经费、退耕还林工程财政专项资金、森林生态效益补偿、停止天然林商业性采伐补助、退耕还林补助、退牧还草补助、退耕还草补助、湿地生态效益补偿试点、草原禁牧、草畜平衡补助、土地轮作休耕补助、水土保持生态效益等科目整合为林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金。

② 2018年开始发放流域上下游横向生态保护补偿机制奖励资金(6亿元);2019—2021年流域上下游横向生态保护补偿机制奖励并入水污染防治资金一同下发,同时水污染防治资金中加入了长江经济带生态保护修复奖励资金和黄河流域水生态保护和污染治理补助。

(3)以因素法为主补偿核算方法,补偿效率总体不高。作为补偿资金的主要来源,财政转移支付目标是实现基本公共服务均等化,其以因素法③分配核算方法④,较好地体现了政策公平性、普惠性。但与项目法相比,因素法“广撒网”式的做法在财力有限时较难起到“集中力量办大事”的作用,对地区间发展不平衡与生态环境的差异性亦重视不够。以重点生态功能区财政转移支付为例,其以加强生态环境保护、提高基本公共服务能力为目标,分配资金测算时选取了重点补助、禁止开发补助、引导性补助、生态护林员补助及绩效考核奖惩资金等因素[6]。其中,中央对地方重点生态功能区转移支付应补助额以标准财政收支缺口为决定性指标的重点补助为主,占到全部补助资金的70% 以上,禁止开发补助、引导性补助、生态护林员补助等生态保护专项补助项所占比例较少;生态保护区域面积、产业发展受限对财力的影响情况和贫困状况等因素作为调整参数,对实际分配结果影响有限;根据生态环境质量等指标给予的奖惩资金还不到补助总额的1%[7]。由此,重点生态功能区采取因素法的分配方式有效地体现了生态保护补偿制度的公平性,而有限的生态保护补偿资金因为分散配置而降低了生态保护补偿制度效率。

③ 因素法是指根据与支出相关的因素并赋予相应的权重或标准,对专项转移支付资金进行分配的方法。

④ 占生态保护补偿资金比例不高的针对重点区域生态保护和修复工程专项的中央基本建设投资资金分配主要采取项目法,项目法是指根据相关规划、竞争性评审等方式将专项转移支付资金分配到特定项目的方法。

(4)从方便实施角度选取补偿对象,重复补偿难以避免。我国生态保护补偿面积广大,补偿对象广泛,补偿类型、补偿主体、补偿内容和补偿方式多样[8],生态保护补偿通常按照草原、森林、湿地等单项生态资源或要素,由不同部门分别进行补偿。因此,同一地区会同时涉及多个部门的管理,分散补偿、分头管理、重复补偿等问题难以避免。结合中央财政投入生态保护补偿资金情况而言,重点生态功能区财政转移支付与林业草原生态保护恢复资金均具有生态环境保护目标,前者以县级行政区为补偿范围,后者涉及的退耕还林(还草)、天然林保护、草原生态修复治理、国家公园管理等补偿范围最终落到县级行政区下的具体区域,两者在资金投入的空间范围上存在多方交叉。此外,资金分散和分头管理往往伴生受偿对象所获补偿偏低、区域生态系统被割裂、资金有限且低效、补偿绩效评价难度大等问题。

2 将碳汇价值融入生态保护补偿的现实迫切性 2.1 生态保护补偿对实现代表“自然价值”最高层次的碳汇价值的意义重大碳汇价值指森林、草原、湿地、农田/耕地、海洋、矿物、岩溶、冻土、水体等生态系统以有机物质的形式储存碳的功能价值,其具有双重价值属性,即生态系统自我维持与自我塑造的内在价值,以及将生态系统的价值有形化、货币化、产业化和市场化的工具价值[9]。碳汇价值具有非替代性,其由于是人类及其环境存在的基础和前提而代表了“自然价值”的最高层次。从碳汇价值构成看,根据生态系统吸收、储存CO2不同位置,碳汇价值分为将大气中CO2固定成为有机物带来的价值(碳固定价值)以及将固定的碳以有机物形式贮存或蓄积在生态系统中带来的价值(碳蓄积价值)。从碳汇价值提升路径看,碳汇价值提升包括自然碳汇管护、通过生态工程增加相应的固碳能力,以及利用生物技术的碳捕集与碳利用措施3个路径。其中,前两个提升路径主要包括发展绿色低碳农林产业、构建国家自然碳汇保护体系、探索农业生态工程的增汇途径[10]等举措;生物碳封存和碳利用需要研究新型生物工程关键技术及模式,当前我国降碳技术与利用CCUS(碳捕集、利用与封存技术)技术亟待攻坚克难。

生态保护补偿对碳汇价值的实现具有重要促进意义。①生态保护补偿对于提升生态系统碳汇量具有重要意义。将生态保护补偿的财政资金投入到自然碳汇管护、生态工程固碳等自然或工程增汇渠道,成为当下我国巩固和增强生态系统碳汇量,进而提升生态系统碳汇价值的最经济有效途径之一。②生态保护补偿对于碳汇价值提升方向具有指引作用。生态保护补偿的规模、方式决定了碳汇价值提升路径的方向与速度。例如,以财政资金投入为主的生态保护补偿模式下,生态工程固碳等工程增汇路径成为碳汇价值实现的主要路径。③生态保护补偿对于将碳汇资本变成资产具有重大作用。碳汇交易是吸引市场化补偿资金的重要途径,我国虽已经在北京、上海、广东、深圳、天津、重庆和湖北等7省份开展了林业碳汇交易探索,但整体上碳汇交易市场份额低,碳汇尚未进入碳交易市场主流,通过生态保护补偿提升生态的碳汇功能,促进碳汇交易进入碳交易系统,并在碳交易平台上体现生态碳汇功能的资产价值,将碳汇资本变成资产,对于打破生态保护补偿资金主要依赖政府财政补贴的桎梏意义重大。

2.2 将碳汇价值融入生态保护补偿是体现碳中和过程公平的重要调剂手段我国各省份碳汇与碳排放量(能源消耗量)、碳排放强度存在空间分布差异,部分经济欠发达地区往往具有较高碳排放量、较大碳排放强度,其在实现碳中和过程中,不得不牺牲更多的发展机会。例如,尚处在加速发展阶段的甘肃、内蒙古等中西部不发达地区,由于拥有煤化工、钢铁等高耗能产业,粗放的产业结构导致碳排放总量和强度长期排在前列,而这些地区往往生态重要性与生态脆弱性突出,在实现“双碳”目标过程中牺牲了较大经济发展机会。作为一种利益调解机制[11],基于碳汇价值的生态保护补偿机制可从各省份的碳汇价值角度,对因降低碳排放总量而放弃发展机会的重要生态区域进行补偿,从而促进碳中和的成本和收益在区际合理分配。

2.3 将碳汇价值融入生态保护补偿有利于促进生态保护补偿政策向精细化转变将碳汇价值融入生态保护补偿是生态保护补偿发展到新阶段的表征,对促进生态保护补偿政策向精细化转变具有重要作用。①有利于提升补偿资金的瞄准效率。生态保护补偿一般遵循“破坏者补偿,保护者受益,使用者付费,受损受限者得偿”原则。当前,我国生态保护补偿实践以保护生态保护贡献者为主,“保护者受益”“受损受限者得偿”原则在生态保护补偿实践中体现得相对充分,多个国家级生态保护补偿项目涉及的财政资金投入量巨大、覆盖区域广泛、生态保护补偿受益群体庞大。充分挖掘碳汇的生态与经济价值,将碳汇价值融入生态保护补偿有利于“以碳汇为纲”,明晰“生态破坏”“减少破坏”的内涵与标准,精准识别补偿区域和补偿对象,实现生态系统价值的有形化和货币化,有效提升补偿资金的瞄准效率,助力实现生态保护补偿政策精细化。②有利于促进构建市场化、多元化的生态保护补偿机制。随着生态系统的占有、使用、收益、处置等产权权能的逐步明确,构建“产权”约束下的碳汇价值核算体系成为趋势与可能,加之碳汇价值核算,尤其是林业碳汇价值核算日益成熟,将碳汇价值融入生态保护补偿有利于“以碳汇为名”,通过提供“破坏”“使用”的标准与边界,明确“破坏者”“使用者”内涵,助力建立能够体现“破坏者”“使用者”补偿主体地位的市场化、多元化生态保护补偿机制。

3 基于碳汇价值的生态保护补偿机制面临的挑战 3.1 碳汇发生机制具有复杂性、不确定性和不稳定性碳汇发生受自然状况与人为活动之间复杂的关联、依存关系影响,具有复杂性,较难尽窥其奥妙。以岩溶碳汇为例,岩溶面积占我国国土面积的1/3,岩溶碳汇作用具有较大的碳汇潜力,而当前碳酸盐岩⑤的循环过程和碳汇计量等尚不清晰[12]。同时,碳汇存在不确定性和不稳定性,生态系统储存的碳汇可能随时吸收饱和而趋于零,甚至有成为碳源的可能。例如,不受干扰情况下,泥炭地储存的CO2甚至超过地球上所有其他植被的总和,但当泥炭地退化、干枯时,每年会释放大量CO2[13]。

⑤ 碳酸盐岩的化学风化作用(岩溶作用)能够大量吸收大气/土壤中的CO2,形成岩溶碳汇。

3.2 各类碳库减排增汇的意义不一,碳汇价值量化工作的基础存在差异基于碳汇价值的生态保护补偿机制需统筹考虑不同碳库减排增汇差异,各类碳汇交易发展阶段带来的工作基础差异,以及生态系统多元价值等问题。①各类碳库的减排增汇意义对于实现“双碳”目标有所不同。其中,控制能源生产和消费环节的碳排放是实现“双碳”目标的关键[14],矿物库的作用最为核心;加强土地复垦与生态修复,缓解碳排放的损毁是增汇的重要途径。②将碳汇价值纳入生态保护补偿机制的工作基础不同。我国各类碳汇交易存在发展阶段差异,使得将碳汇价值纳入生态保护补偿机制时,由于存在工作基础不同,是否具有可参考的国际公认量化标准情况等不同,碳汇价值量化难度不同。其中,我国是全球最先开展林业碳汇项目的国家,林业碳汇已经具有国际通用的量化标准与技术体系,便于参考市场价格森林补偿标准;海洋碳汇处于技术探索阶段,海岸带、湿地、地质等碳汇潜力较大,草原和农田/耕地碳汇前景尚不明确。③平衡生态系统的多元价值是重要课题。生态系统除固碳增汇价值外,具有蓄水与调节水文、调节气候、吸收分解污染物、贮存营养元素等多元价值,在发挥生态系统固碳增汇价值时,应充分权衡不同生态系统的差异化综合价值。例如,生态脆弱区的生态恢复和固碳技术措施应考虑气候、地理条件与植被类型,避免“一刀切”。

3.3 碳汇价值核算方法共识不足,碳汇基础数据信息获取困难碳汇价值核算是碳汇价值实现的基础,我国面临碳汇价值核算方法有待共识与基础数据信息获取困难的双重困境。①碳汇价值评价目的、方法、时间、范围的不同,导致碳汇价值核算方法争议较大。市场条件下,碳汇价值等于固碳量与碳价格的乘积。由于生物量法、蓄积量法、生物量清单法、涡度相关法、模型模拟法和遥感估算法[15]等固碳量估算方法已形成成熟的理论体系,碳价格确定成为影响碳汇价值核算的关键性要素。国外层面,不同价值化方法中碳价格差异性显著,导致碳汇价值核算结果差异较大;由于碳汇市场条件尚不完善,国内鲜有针对碳价格的专门研究,相关研究多针对不区分固碳量和碳价格的整体性碳汇价值。国内碳汇价值整体性核算方法方面,从成本角度看,包括造林成本法、人工固定CO2成本法和碳税法等;从市场效益角度看,包括市场价值法、成本效益法和支付意愿法(条件价值法)等。其中,针对将大气中CO2固定成为有机物带来价值的碳固定价值估算方法较为成熟,主要包括碳税法、排放许可的市场价格法和人工固定CO2成本法等;针对将固定的碳以有机物形式贮存或蓄积在生态系统中带来的价值的碳蓄积价值,可通过仓储成本法、温室效应损失法、人工储存成本法近似估算[16]。②受碳汇监测设施、监测技术、调查标准、专业技术人才等因素限制,系统掌握全国碳汇基础数据信息较难,造成碳汇价值核算困难。

4 基于碳汇价值的生态保护补偿机制需要考虑的主要问题 4.1 区分阶段构建基于碳汇价值的生态保护补偿机制的基本路径碳达峰与碳中和两个时间阶段中,碳汇价值的贡献度有所不同,呈逐渐加强状态。在“1+N”顶层设计中, “N”中还有多个领域和行业未出台政策措施,国家亦未结合不同地区碳排放实际情况部署梯次达峰任务[17],碳汇相关政策有待进一步清晰。同时,各类碳汇价值的量化工作基础、各区域各要素的生态保护补偿工作基础不尽相同,推进基于碳汇价值的生态保护补偿机制需统筹考虑以上问题,区分推进阶段。此外,当前我国生态保护补偿面临着由“输血式”补偿向多元“造血式”补偿的转变,亟须优化生态保护补偿资金使用。综上,首先选取部分自然资源要素作为生态保护补偿重点对象以构建基于碳汇价值的生态保护补偿机制(图 2),促进实现点上突破,进而将经验推向基于自然资源全要素的生态保护补偿,带动“造血式”补偿的全面开花。

|

| 图 2 基于碳汇价值的生态保护补偿机制 Figure 2 Ecological protection compensation mechanism based on carbon sink value |

基于易于实施和统筹管理角度,参考《中共中央国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出的近期(2025年)、中期(2030年)、远期(2060年)目标与任务。近中期围绕碳达峰目标实现,锁定以森林为主体,以草原、湿地为补充的有限补偿对象,以参与管护、经营的个人为核心的保护者和相关受损者为接受补偿群体(扣除北京等已经实现碳达峰的地区),以碳汇价值动态消涨为主要参考,调整财政投入总量和结构;以区域碳固定价值和碳蓄积价值核准区域碳排放权初始分配,初步建立基于碳汇价值的生态保护补偿机制。2030年前应着眼财政投入大体稳定前提下,考虑如何基于碳汇价值动态消涨调整财政投入结构,从而调动生态保护补偿对象参与增汇的积极性。具体补偿方法与程序方面,从资金下达方便性、地区生态区位与生态效益差异性以及专项调查5年一次的周期性考虑,以县为单位采取蓄积量法和成本法等简化方法,逐年进行碳汇价值的县域自比较测算。依据至少两期相邻的森林、草地、湿地专项调查数据,测算出一个补偿期内(建议5年)碳汇基准参考水平数值[18]。补偿期内,每年测算碳汇价值消涨数值,碳汇价值持平基准参考水平,补偿额度与上年一致;碳汇价值高于基准参考水平,补偿额度相应增加;碳汇价值低于基准参考水平,暂停生态保护补偿资金下放,并查找整改。此外,以每年测算的碳汇价值消涨数值为重要依据,核准碳排放权初始分配,探索利用市场机制拓展森林生态保护补偿的融资渠道。

2030—2060年,全面建立健全以碳收支为主要参考、生态系统全覆盖、基于碳汇价值的生态保护补偿机制。构建县域森林、湿地、耕地/农田、海洋碳收支核算方法,通过核算碳汇与碳源,将碳源与碳汇进行比较,作为确定生态保护补偿标准和额度的判断原则。若碳汇大于碳源,则该县为生态盈余,在区域协调发展过程中显示了生态价值,应获一定补偿;若碳源大于碳汇,则该县为生态赤字,应支付补偿[19]。

4.2 统筹协同技术支撑与政策保障(1)加强生态系统碳汇基础研究。开展大中小不同尺度绿色空间碳汇理论、经济增长与耕地保护的多目标协同下新增碳汇空间及碳汇密度路径、不同条件下的碳汇源转化与气候变化、土地利用/土地覆被变化(LUCC)、氮沉降、火灾扰动的发生、CO2堆肥效应等生态系统碳收支的影响因素[20]、作用机理研究,深化固碳效应研究,加强瞬时脉冲式因素对碳循环过程影响的研究(如充分考虑极端气候事件对生态系统碳源汇的影响)。

(2)加强基于碳汇价值的生态保护补偿的管理设计。进一步明确森林、湿地、耕地/农田、海洋等的占有、使用、收益、处置等产权权能,为确定补偿对象打牢管理基础;加强计量核算体系建设,优化碳汇测算方法,编制县域碳汇价值核算指南,规范碳汇价值核算方法[21],提高核算结果的科学性和共识性;推动将碳汇核算纳入自然资源资产负债表编制。

(3)加强碳汇遥感监测、碳汇本底调查与监测技术攻关,尤其注重主要针对遥感难以实现的凋落物、土壤监测。依托和拓展自然资源调查监测体系,建立生态系统碳汇调查监测评估,摸清我国生态系统碳储量的数量、空间格局及时空变化、增汇潜力和碳源碳汇格局,掌握我国可能发生碳源汇转换的生态系统类型、时间节点和关键区域,促进碳源汇转及早预防、精准调控;加强人工支持引导生态系统自然修复技术攻关。

| [1] |

李国平, 刘生胜. 中国生态补偿40年: 政策演进与理论逻辑. 西安交通大学学报(社会科学版), 2018, 38(6): 101-112. Li G P, Liu S S. 40 years of ecological compensation in China: Policy evolution and theoretical logic. Journal of Xi'an Jiaotong University (Social Sciences), 2018, 38(6): 101-112. (in Chinese) |

| [2] |

王金南, 庄国泰. 生态补偿机制与政策设计. 北京: 中国环境科学出版社, 2006, 14-71. Wang J N, Zhuang G T. Ecological Compensation Mechanism and Policy Design. Beijing: China Environmental Science Press, 2006, 14-71. (in Chinese) |

| [3] |

常兆丰, 乔娟, 赵建林, 等. 我国生态补偿依据及补偿标准关键问题综述. 生态科学, 2020, 39(5): 248-255. Chang Z F, Qiao J, Zhao J L, et al. Review on the key issues of basis and criteria of ecological compensation in China. Ecological Science, 2020, 39(5): 248-255. DOI:10.14108/j.cnki.1008-8873.2020.05.030 (in Chinese) |

| [4] |

Wunder S, Engel S, Pagiola S. Taking stock: A comparative analysis of payments for environmental services programs in developed and developing countries. Ecological Economics, 2008, 65(4): 834-852. DOI:10.1016/j.ecolecon.2008.03.010 |

| [5] |

吴健, 郭雅楠, 余嘉玲, 等. 新时期中国生态补偿的理论与政策创新思考. 环境保护, 2018, 46(6): 7-12. Wu J, Guo Y N, Yu J L, et al. Theory and policy innovation of ecological compensation for the new era in China. Environmental Protection, 2018, 46(6): 7-12. DOI:10.3969/j.issn.1006-8759.2018.06.002 (in Chinese) |

| [6] |

靳利飞, 刘天科, 南锡康. 主体功能区生态补偿制度优化路径探析. 地方财政研究, 2021, (6): 55-57. Jin L F, Liu T K, Nan X K. Analysis on the optimization path of ecological compensation system in main function areas. Local Finance Research, 2021, (6): 55-57. (in Chinese) |

| [7] |

刘桂环, 文一惠, 谢婧, 等. 国家重点生态功能区转移支付政策演进及完善建议. 环境保护, 2020, 48(17): 9-14. Liu G H, Wen Y H, Xie J, et al. Evolution of transfer payment policy for national key ecological function areas and suggestions for improvement. Environmental Protection, 2020, 48(17): 9-14. (in Chinese) |

| [8] |

任勇, 俞海, 冯东方, 等. 建立生态补偿机制的战略与政策框架. 环境保护, 2006, (10): 18-23. Ren Y, Yu H, Feng D F, et al. Establish the strategic and policy framework of ecological compensation mechanism. Environmental Protection, 2006, (10): 18-23. (in Chinese) |

| [9] |

董恒宇, 云锦凤, 王国钟, 等. 碳汇概要. 北京: 科学出版社, 2012, 3-7. Dong H Y, Yun J F, Wang G Z, et al. Summary of Carbon Sinks. Beijing: Science Press, 2012, 3-7. (in Chinese) |

| [10] |

文雯. 中国生态碳汇如何助力碳中和?. 中国环境报, 2021-11-05(02). Wen W. How does China's ecological carbon sink contribute to carbon neutrality?. China Environment News. 2021-11-05(02). (in Chinese) |

| [11] |

丁四保, 王昱. 区域生态补偿的基础理论与实践问题研究. 北京: 科学出版社, 2010: 15.

|

| [12] |

张春来, 黄芬, 蒲俊兵, 等. 中国岩溶碳汇通量估算与人工干预增汇途径. 中国地质调查, 2021, 8(4): 40-52. Zhang C L, Huang F, Pu J B, et al. Estimation of karst carbon sink fluxes and manual intervention to increase carbon sinks in China. China Geological Survey, 2021, 8(4): 40-52. (in Chinese) |

| [13] |

张连凯, 金鑫. 实现碳达峰、碳中和的自然碳汇解决方案. 中国矿业报, 2021-07-30(03). Zhang L K, Jin X. Natural carbon sink solutions to achieve carbon peak and carbon neutralization. China Mining News, 2021-07-30(03). (in Chinese) |

| [14] |

周宏春. 碳达峰、碳中和需要技术创新驱动和支撑. 中国建材报, 2021-11-09(01). Zhou H C. Carbon peak and carbon neutrality need to be driven and supported by technological innovation. China Building Materials News, 2021-11-09(01). (in Chinese) |

| [15] |

谢高地, 李士美, 肖玉, 等. 碳汇价值的形成和评价. 自然资源学报, 2011, 26(1): 1-10. Xie G D, Li S M, Xiao Y, et al. Value of carbon sink: Concept and evaluation. Journal of Natural Resources, 2011, 26(1): 1-10. (in Chinese) |

| [16] |

李怒云, 吕佳. 中国林业碳汇计量. 北京: 中国林业出版社, 2009, 311-312. Li N Y, Lyu J. China Forestry Carbon Sink Measurement. Beijing: China Forestry Publishing House, 2009, 311-312. (in Chinese) |

| [17] |

姚金楠. 中国工程院院士王金南: 尽快建立碳排放总量控制制度. 中国能源报, 2021-12-27(02). Wang J N. Academician of the Chinese Academy of Engineering: Establish a total carbon emission control system as soon as possible. China Energy News, 2021-12-27(02). (in Chinese) |

| [18] |

张峰, 周彩贤, 于海群. 北京市建立基于森林碳汇管理的生态补偿机制的思路探讨. 林业经济, 2017, 39(3): 53-57. Zhang F, Zhou C X, Yu H Q. Study on eco-compensation mechanism reform based on forestry carbon management in Beijing. Forestry Economics, 2017, 39(3): 53-57. (in Chinese) |

| [19] |

张巍. 陕西省重点生态功能区碳汇/碳源核算与生态补偿研究. 生态经济, 2018, 34(10): 191-194. Zhang W. The Study of Carbon Sink and Carbon Source Accounting and Ecological Compensation in Key Ecological Functional Areas of Shaanxi Province. Ecological Economy, 2018, 34(10): 191-194. (in Chinese) |

| [20] |

王春权, 孟宪民, 张晓光, 等. 陆地生态系统碳收支/碳平衡研究进展. 资源开发与市场, 2009, 25(2): 165-171. Wang C Q, Meng X M, Zhang X Q, et al. Progress studies on carbon budget/carbon cycle in terrestrial ecosystem. Resources Development and Market, 2009, 25(2): 165-171. (in Chinese) |

| [21] |

范振林, 宋猛, 刘智超. 发展生态碳汇市场助推实现"碳中和". 中国国土资源经济, 2021, 34(12): 12-21. Fan Z L, Song M, Liu Z C. Development of ecological carbon sink market to achieve "carbon neutrality". Natural Resource Economics of China, 2021, 34(12): 12-21. (in Chinese) |