编者按 国家治理体系和治理能力现代化(以下简称“国家治理现代化”)是实现政治稳定、经济发展和社会安宁的有力保障。随着数字技术不断融入经济社会发展各领域全过程,推动数字技术赋能国家治理现代化正受到世界各国的关注,对中国在未来世界格局中保持战略定力和把握战略主动具有重要意义。“数字技术赋能国家治理现代化建设”专题是中国科学院学部院士咨询评议重大项目“信息技术支撑国家治理现代化的战略研究”的初期成果,围绕数字技术赋能国家治理现代化建设进行理论探索,并针对数字技术赋能法治、医疗、网络社会、应急治理等领域治理现代化及数据要素治理助力国家治理现代化展开讨论,希望为我国推动全面实现国家治理能力和现代化总体目标实现提供科学决策依据。本专题由中国科学院信息技术科学部主任郭雷院士、副主任郝跃院士,中国科学院数学与系统科学院杨晓光研究员,中国科学院科技战略咨询研究院研究员、中国科学院大学公共政策与管理学院特聘教授、《中国科学院院刊》青年编委陈凯华共同指导推进。

2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190;

3. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049;

4. 中国工业互联网研究院 北京 100102;

5. 中国科学院数学与系统科学研究院 北京 100190;

6. 中国科学院自动化研究所 复杂系统管理与控制国家重点实验室 北京 100190;

7. 中国科学院大学 人工智能学院 北京 100190

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

3. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

4. China Academy of Industrial Internet, Beijing 100102, China;

5. Academy of Mathematics and Systems Science, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

6. The State Key Laboratory of Management and Control for Complex Systems, Institute of Automation, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China;

7. School of Artificial Intelligence, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

党的十八届三中全会首次提出“推进国家治理体系和治理能力现代化”的战略目标,党的二十大报告进一步强调2035年基本实现国家治理体系和治理能力现代化的总体目标,揭示了现代化与国家治理之间的内在联系。习近平总书记指出,“国家治理体系和治理能力是一个国家制度和制度执行能力的集中体现。国家治理体系是在党领导下管理国家的制度体系,包括经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等各领域体制机制、法律法规安排,也就是一整套紧密相连、相互协调的国家制度;国家治理能力则是运用国家制度管理社会各方面事务的能力,包括改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军等各个方面” [1]。对此,理论界有学者认为,应当把国家治理体系和治理能力现代化理解为国家治理现代化,并将之视为我们党提出工业、农业、国防、科技这“四个现代化”之后的“第五个现代化” ①。据此,国家治理体系现代化也可以理解为国家治理组织、系统、结构的现代化,而国家治理能力现代化则可以理解为国家治理者素质和方式方法的现代化。

① 许耀桐. 应提“国家治理现代化”. (2014-06-30)[2022-11-11]. http://theory.people.com.cn/n/2014/0630/c49150-25216210.html.

当今世界正处在迈向数字时代的历史机遇期,数字技术的快速发展带来了生产力质的飞跃,也重塑了国家治理的理念、规则、制度与方式,正在驱动智慧法治、智慧医疗、网络社会治理、数据治理、应急治理等领域治理的转型升级。主要发达国家均在加速运用数字技术赋能国家治理,来复现美国以全球经济治理主导世界秩序的做法②。如何运用数字技术赋能国家治理现代化,是我国抓住历史机遇并在未来世界格局中保持战略定力和把握战略主动的重要抓手。

② UNCTAD. Digital Economy Report 2021. [2022-12-01]. https://unctad.org/page/digital-economy-report-2021.

数字技术赋能国家治理现代化是一个系统工程,其影响也是系统性的[2]。数字技术赋能国家治理的理论创新与实践发展,一方面能够进一步推动国家治理智能化、科学化、精细化、高效化从而加快实现国家治理现代化,另一方面将会面临数字治理所带来的新问题和新挑战。因此,迫切需要从国家战略的高度出发,在系统思维的指导下巩固发展数字技术底座[2]、打造一流人才队伍、完善体制机制安排、推动数字技术与国家治理的深度融合,把各方面制度优势转化为管理国家的效能。

1 现实向度推进国家治理体系和能力现代化就是要适应时代变化,既改革不适应实践发展要求的体制机制、法律法规,又不断构建新的体制机制、法律法规[1]。因此,国家治理现代化是一个时代课题,在每个时代都有着不同的内涵[4]。当前,以数字技术为代表的新一轮科技革命和产业变革迅猛发展,世界正处于一个从工业时代向数字时代加速转型的大变革时代,国家治理现代化的理论内涵与实现路径也随之改变。在数字时代,数字技术正以新理念、新业态、新模式全面融入经济社会发展各领域全过程,通过数字技术赋能国家治理体系和治理能力现代化成为推动国家治理现代化的必要途径、重要组成和核心基础。

1.1 数字技术赋能国家治理是推动国家治理现代化的必要途径传统国家治理方式面临响应不及时、治理部门分割、治理工具落后等问题,数字技术为国家治理提供了强有力的新手段与新工具[5],同时也为国家治理带来了新理念和新模式。这将有助于强化治理部门之间及治理部门与治理对象之间的联系,提高国家治理的高效化、科学化、智能化与精细化水平,加快实现以人为本、可持续发展的数字社会建设[6]。因此,在数字时代,运用数字技术赋能国家治理是推动国家治理现代化的必要途径[4]。

1.2 数字技术赋能国家治理是推动国家治理现代化的重要组成数字技术具备渗透性、替代性与协同性[7],能够不断改变社会经济运行体系并重塑国家治理体系和治理能力,并与科技治理、经济治理、社会治理等深度融合。在科技治理层面,数字技术有助于打造智能科研范式,促进科技突破和实现高水平科技自立自强。在经济治理层面,数字技术软硬件基础设施、数字产品、数字服务的发展与迭代,有效地保障了各类企业的运营安全和产业安全[6]。在社会治理层面,数字技术不断增强司法、应急管理、交通、网络安全等领域的态势感知和处置能力,有助于社会稳定。因此,在数字时代,数字技术赋能国家治理成为国家治理现代化的重要组成部分。

1.3 数字技术赋能国家治理是推动国家治理现代化的核心基础高效能治理是推进国家治理体系和治理能力现代化的应有之义。实现高质量发展需要以高效能治理为基础,而实现高效能治理需要以数字技术赋能为核心基础。把握数字化、智能化时代发展机遇,广泛运用数字技术创新公共服务、优化国家治理是世界主要国家提升治理效能的主要手段,已成为应对未来格局变化的主要战略布局[8, 9]。因此,在数字时代,数字技术赋能国家治理是国家治理现代化的核心基础。

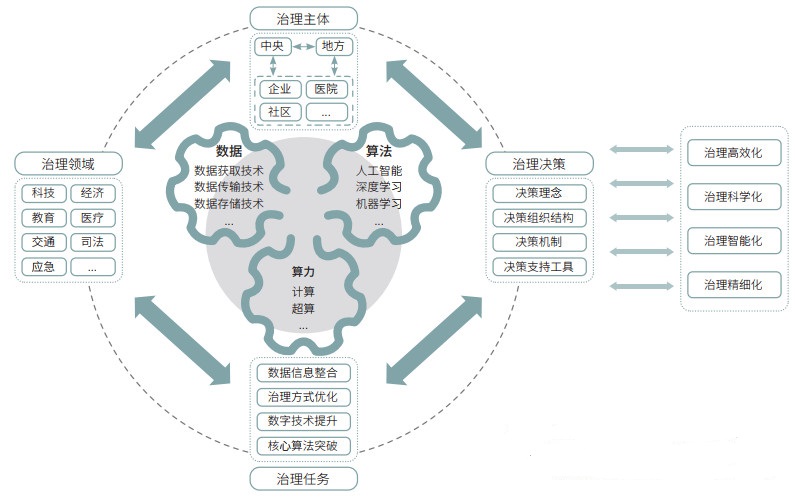

2 基本机制框架推进国家治理现代化,需要能够促进各项事务治理制度化、规范化、程序化的治理体系,也需要能够将各方面制度优势转化为管理国家效能的治理能力。数字技术能够改进或提供新的治理技术、治理手段和治理模式[10],推动国家治理转向“以数据为依据、以算法为核心、以算力为支撑”的国家数字治理形态。在此基础上,数字技术通过完善国家治理体系和提升国家治理能力,促进治理主体的互动更加高效、治理决策的过程更加科学、治理任务的完成更加智能、治理领域的管理更加精细,从而赋能国家治理现代化(图 1)。

|

| 图 1 数字技术推动实现国家治理现代化的途径 Figure 1 Pathways of digital technology promoting modernization of national governance |

数字技术能够调动治理主体积极性,赋能国家治理效能提升。①赋能多元治理主体高效互动。以数字技术支撑的数字政府正在转变政府职能,不仅有效促进中央的顶层设计与地方具体实践的良性互动,还能够进一步增加企业自主权和市场活力,有利于多元治理主体之间高效互动;②赋能协同高效的体制机制安排。基于数字技术与数字治理的制度设计,将推动人、财、物,以及数据、技术、流程、组织等资源、要素和活动的统筹协调、协同创新和持续改进,以实现共同行动、耦合结构和资源共享;③赋能治理能力提升治理效能。大数据等数字技术通过挖掘、预测、诊断和应用,帮助政府分析各类决策的收益、成本和风险,能够为国家从全局观念在多重目标中寻求动态平衡提供支撑。

2.2 数字技术赋能国家治理科学化大数据、人工智能等数字技术的不断发展,提供了集自然语言处理、视频图像解析、数据挖掘分析、数据融合计算等功能于一体的标准化、智能化治理方案,能够对国家治理中政府的决策理念、决策组织结构、决策机制等关键要素产生影响,有效推进政府治理模式创新并进一步提高国家治理的科学化水平。①完善治理支持工具辅助政府决策更加科学。通过大数据监测分析,实现数据的整合与汇聚,有助于强化经济社会监测预警,提升政策准确性和协调性。②优化监管手段推进治理流程更加科学。通过数字化追溯监管构建新型监管机制,实现事前事中事后全链条全领域监管,全面提升对新技术、新产业、新业态、新模式的监管能力。③创新模式赋能治理流程更加科学。通过构建全国一体化政务大数据体系,推进政务数据依法有序流动、高效共享,有效利用、高质赋能。

2.3 数字技术赋能国家治理智能化当前,数据获取、数据传输和数据存储等大数据技术系统性突破[11],人工智能、深度学习和机器学习等智能算法快速发展,以及云计算技术等算力产业日渐成熟,数字技术在国家治理中的应用场景不断拓展、应用程度不断加深[12]。①以数据为基础赋能治理智能化。大数据采集、存储、处理和分析技术能够面向治理需求获取有效数据[13]并从中提取用于完成治理任务所需要的信息,从而有助于完成治理主体交付的治理任务。②以算法为核心赋能治理智能化。算法能够不断增强数字技术的自监督甚至无监督学习并提升自主行为能力,使之能够自主设计并执行治理方案,从而优化治理手段、完成治理任务和改进治理绩效,是智能治理的核心[14]。③以算力为支撑赋能治理智能化。强大计算能力的支撑有助于促进数字技术的提升和算法的突破,以实现快速、准确、自动地完成海量数据的处理任务,并从中提取出有效的数据来完成特定的治理任务[14]。

2.4 数字技术赋能国家治理精细化数字技术能够实现在海量数据上更加有效地对数据进行调配和使用,提高市场主体和社会民众在国家治理中的主动性与回应性,通过双向互动与线上线下融合帮助公共部门提升数字化治理能力。①推进高效人机协同治理赋能治理精细化。数字技术在社会大数据的智能化应用,有助于构建跨部门、跨地域、跨层级的高效人机协同治理体系,推进政府治理精细化③。例如,北京在城市管理领域充分利用物联网、云计算等新技术,建设环卫、燃气、供热、地下管线等信息化系统,加强新技术与城市智能管理的深度融合[15]。②深入融合各领域治理事项赋能治理精细化。以全面、全量、实时的多源大数据为基础的数字技术,重塑了教育、医疗、交通、环境等发展动力和治理模式,推进国家治理精细化。例如,杭州通过发布基于人工智能算法技术的城市数据大脑,对套牌改装、乱停乱放等110种交通乱象进行规律性分析,来判断交通的堵点、乱点和事故隐患点并不断优化交通信号灯的配时方案,有效提升了道路的通行效率[15]。

③ 国务院. 国务院办公厅关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知. (2022-09-13) [2022-11-11]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-10/28/content_5722322.htm.

3 面临的问题和挑战数字技术体系能够提供高效的治理工具,赋能国家治理现代化建设,促进现有国家治理体系变革[16]。然而,一方面现有数字技术体系尚不完善[17],其赋能国家治理现代化仍然面临着应用场景和人才发展等技术问题和挑战;另一方面数字赋能的国家治理尚在起步阶段,数字技术催生了局部的、不规范的数字社会[18],将带来一系列新的治理问题和挑战。

3.1 数字技术赋能国家治理体系的深度不足数字技术的快速发展支持并驱动了国家治理体系的转型[19],但深度仍然不足。目前,数字技术助力国家治理形态转型尚未完全,主要体现在3个方面:①与实体经济融合不深。目前,我国产业数字化转型刚刚起步,数字技术与实体经济的融合难度让企业望而却步,致使我国大多数制造业尤其是中小企业的数字化治理水平仍然较低,阻碍了经济治理现代化进程。②数据开放共享水平不高。数据开放共享可提高各环节各部门之间的协同合作水平,进而可以提升国家治理的整体水平。然而,目前我国诸多地方政府和企业的数据封闭性较强,数据共享水平低,增加了治理的难度。③与实际治理需求不匹配。近年来,一些政府和企事业机构建设了如“互联网+政府”、智慧交通等一系列数字化办公应用平台,极大地便利了群众办事,提高了治理效率。但面对重大突发公共卫生事件或者新冠肺炎疫情等系统性应急事件或突发情况,也暴露了系统分隔、“信息孤岛”、业务协同性差、管理机制不健全等诸多问题,与精准识别、按需管控、靶向治理的治理需求尚存在一定差距。

3.2 数字技术赋能国家治理的场景亟待拓展随着大数据、人工智能、区块链等数字技术在我国不断发展,其在促进国家管理方面的运用还需进一步深入和扩展,仍然存在巨大的发展潜力。①数字技术助力智慧法治现代化场景亟待拓展。法治是治国理政的基本方式,是国家治理体系和治理能力的重要依托。随着司法大数据、视频数据、通讯数据、金融数据及各类社会行为数据的丰富,公检法部门迫切需要数字技术以支撑法律治理现代化。可以从智慧法治的应用场景及未来展望出发,全面探索数字技术支撑法律治理现代化的实现途径。②数字技术助力网络社会治理场景亟待拓展。网络社会是数字时代区别于传统社会形态的最大特征,同时也带来很多新的社会治理问题,如大数据杀熟、算法歧视、数字鸿沟等。当前网络社会风险呈现多维度风险交织、多领域风险叠加的趋势。对网络社会治理是数字技术最擅长发力的领域之一,但数字技术的应用无法满足复杂网络社会产生的新型治理需求,数字技术应用场景亟待拓展。③数字技术助力数据治理现代化场景亟待拓展。与传统要素相比,数据要素具有部分排他性、非竞争性、非稀缺性等特征,使得针对传统生产要素的治理手段不再适用,存在数据资产地位不明确、数据共享存在阻碍、数据安全和隐私保护体系不健全等问题。为此,以数字技术支撑国家数据资源治理现代化,成为激活数据要素新价值、培育经济发展新动能、创新社会治理新模式、开创国际合作新格局的关键所在。④数字技术助力应急管理现代化场景亟待拓展。当前,加强对数字技术在网络安全、公共卫生等高复杂环境中的运用,加强对重大突发事件应急能力建设,是数字治理面临的重大考验[20]。发掘数字技术的应用潜能,对提高重大突发事件风险源头治理、动态监控和应急处置能力具有重要意义,但是尚显不足。

3.3 数字技术赋能国家治理的人才素质不足当前,随着数字化政务的发展,我国急需大量的技术型、管理型、复合型人才,对数字化人才的需求量非常大,但人才供给严重不足。①新兴技术人才不足。近年来,一些新兴数字技术诸如人工智能、区块链、大数据等持续涌现,能够掌握新兴数字技术的人才供应紧张。以人工智能为例,据人力资源和社会保障部测算数据显示,目前我国人工智能人才缺口超过500万④。②复合型高端人才不足。国家治理要求具备社会学、心理学、管理学等多个学科的专业基础知识,数字技术及其数字化特征则要求计算机编程、数理统计、数据分析、语言处理和语义辨识等方面的专业技能。因此,使用数字技术助力国家治理现代化需要同时具备多学科知识的复合型高端人才,但目前这方面人才非常缺乏[21]。③技术型政府管理人才缺乏。数字技术赋予国家治理现代化,既有别与行政管理的自动化,也有别于以数字技术为公众服务的“移动政务”。国家治理过程中,要求政府管理人才要有一定的技术逻辑思维和判断能力。我国技术型政府管理人才严重匮乏[21],已经成为我国政府管理现代化进程中的一个重要障碍。

④ 新职业——人工智能工程技术人员就业景气现状分析报告. (2020-04-30). http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/dongtaixinwen/buneiyaowen/202004/t20200430_367110.html.

3.4 数字技术赋能国家治理的数字秩序困境数字技术在深刻地影响国家治理水平的同时,逐步推动国家治理向高效化、科学化、智能化和精细化形态升级。面向新的治理形态,现有治理体系、治理模式和治理手段与新型治理形态的不匹配,衍生出新的治理问题并重塑了治理秩序,为国家治理带来数字秩序困境。①模糊与动态的数字技术治理边界问题。数字技术的研发、数字产业的产业链、数据的产生与使用,将会引起司法管辖与执法权力的碰撞,造成数字政府的界限模糊与重叠。数字技术在能源、通信、交通、医疗以及金融等各个方面的广泛参与和相互联系,将导致数字安全问题具有了一种动态的复杂性和深度的耦合性,这些给国家治理现代化带来了潜在的挑战。②缺乏对称和竞争的数字治理管理力量。在我国,数字技术赋能国家治理过程中,各个行动者均表现出了“权力流散”的趋势[22]。部分政府机构仍然表现出本地化和区域化的保护主义,例如限制数据的跨地流通、多采用数据本地化战略等。在不平衡的竞争环境下,数字技术力量结构更容易表现出一种“主宰”的力量,对国家治理水平提出挑战。③国家治理体系中技术和算法公平问题。数字技术赋能国家治理现代化的过程中,政府工作人员容易形成数字技术依赖和数据依赖,使人沦为机器算法的工具。部分利益机构或群体的主观偏见和利益诉求也将通过各种方式融入机器算法之中,由此形成严重的算法公平问题,从而造成群体歧视、信息茧房等现象,为国家治理带来诸多风险和挑战。

4 政策建议数字技术赋能国家治理现代化同时面临着技术和治理问题,如何丰富技术应用场景、培养具有数字治理能力的高水平治理人才、加快各领域治理的“数智融合”、统筹效率公平与安全,是推动国家治理现代化建设亟待解决的关键问题,是当下我国抓住历史机遇、改善未来国际竞争格局的基本保障。

4.1 打造多元化数字治理场景,巩固发展数字技术底座①基于国家治理重点领域分析技术需求,拓展数字治理空间与应用场景。聚焦司法、医疗、科技、应急管理、网络社会等技术驱动效应强的典型治理领域,梳理各领域信息技术支撑国家治理现代化的发展现状。从技术可行性、治理效果、技术风险与社会风险等多角度分析与梳理信息技术支撑国家治理现代化的典型应用场景需求,并以此为依托强化关键核心技术攻关。②巩固发展数字技术底座,构建支持国家治理现代化的数字技术体系。综合考虑国家治理在态势感知、数据汇聚、智能研判、辅助决策、数据安全等方面的技术需求,巩固人工智能、云计算、超算等优势数字技术,发展边缘计算、先进计算、自主系统、人机交互、数据加密等前瞻数字技术,选择重点领域,重点突破,循序渐进,构建覆盖数据采集、存储、加工、服务、安全等数据应用全链条的数字技术体系,提高数据治理技术突破和迭代速度。

4.2 培育数字技术支撑国家治理现代化人才队伍①扩大高水平数字化治理人才供给。在学科设置、招生名额、经费配置、学科评估等方面支持数字科技与国家治理相关专业发展,强化研究型数字化国家治理人才培养。面向政府部门、企业、高校院所及公众的数据治理实践需求,加强数字技能培训,提高多元治理主体采集数据、管理数据、使用数据、保护数据的能力。②推动数字化人才与国家治理需求精准匹配。建立数字技术支撑国家治理现代化人才库,通过人才管理平台实时发布国家治理需求与数字化人才信息,提高对数字化治理人才的实时感知、追踪监测、智能管理水平。

4.3 面向治理现代化加快各领域治理的“数智融合”①推动数字技术支撑科技治理现代化。利用数字技术对重点科技领域前沿进行深度监测和追踪,对科技项目立项、执行、验收、评估全过程进行智能化管理,优化科技项目布局,提高科技资源利用效率。②推动数字技术支撑经济治理现代化。运用大数据、人工智能等技术,对消费、投资、出口、就业、财税、金融等重点领域数据进行汇聚、整合和分析,加强对经济运行的监测预警,助力经济趋势研判和政策制定,提高逆周期调节能力,避免系统性风险。③推动数字技术支撑社会治理现代化。强化数字技术在舆情跟踪研判、数据安全保障、网络社会治理等方面的作用,建设具有深度学习能力的数字城市和数字乡村,形成功能齐全、反应灵敏、运转高效的社会监测预警系统。推动数字技术在教育、医疗、交通、社会保障、应急管理等领域的治理应用,扩大优质社会服务范围、降低社会服务成本、提高社会服务质量。④推动数字技术支撑环境治理现代化。构建覆盖能源、水源、土地、空气、濒危物种等主要生态因素的智能多源感知系统,推进碳排放实测技术发展和信息化水平提升⑤及生态环境智慧城镇建设。推动不同环境监测设备互联和数据共享,整合生产、生活与环境变化信息,全面、精准、实时监测环境变化。

⑤ 生态环境部. 关于印发《“十四五”生态环境监测规划》的通知. (2021-12-28). http://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk03/202201/t20220121_967927.html.

4.4 统筹效率、公平与安全进一步推进国家治理现代化①建立数字技术支撑国家治理现代化的统一协调机制。完善数字经济部际联席会议等跨部门协调机制,强化部门间协同监管。统筹不同政府部门资源,研判数据技术支撑国家治理现代化的战略优先事项,破解国家治理现代化面临的部门分割、响应不及时、信息泄露等问题,推动“智慧监管”,提高国家治理体系整体效能。②加强数字技术发展的伦理治理体系建设。坚持以人为本、包容、可持续的数字化发展理念,制定数字技术支撑国家治理现代化的伦理治理原则,增强公众对数字技术发展的信任,实现人、技术、社会之间的良性互动。③推进数字技术风险监管体系建设。在政务、科技、经济、社会各个领域,构建面向多维度、多尺度数据的风险感知平台,守住数字技术赋能国家治理现代化安全底线。强化数字经济安全风险综合研判,防范各类风险叠加可能引发的经济风险、技术风险和社会稳定问题。

| [1] |

习近平. 切实把思想统一到党的十八届三中全会精神上来. 求是, 2014, (1): 3-6. Xi J P. Earnestly unifying our thinking into the spirit of the Third Plenary Session of the 18th Central Committee of the CPC. Qiu Shi, 2014, (1): 3-6. (in Chinese) |

| [2] |

乔天宇, 李由君, 赵越, 等. 数字治理格局研判的理论与方法探索. 中国科学院院刊, 2022, 37(10): 1365-1375. Qiao T Y, Li Y J, Zhao Y, et al. Exploration of theory and method of studying digital governance pattern. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2022, 37(10): 1365-1375. (in Chinese) |

| [3] |

郭雷. 责无旁贷担负起历史使命和责任. 中国科学报, 2022-11-07(1). Guo L. Shouldering the historical mission and responsibility unshirkable. Science Times, 2022-11-07(1). (in Chinese) |

| [4] |

张康之. 国家治理现代化的中国概念. 党政研究, 2021, (5): 5-13. Zhang K Z. The Chinese concept of modernization of state governance. Studies on Party and Government, 2021, (5): 5-13. (in Chinese) |

| [5] |

范瑞光, 赵军锋. 赋能共同富裕的数字政府治理: 结构、过程与功能——基于浙江经验的考察. 电子政务, 2022, (1): 21-30. Fan R G, Zhao J F. Enabling digital governance for common prosperity: Structure, process and function-Evidence from Zhejiang province. E-Governance, 2022, (1): 21-30. (in Chinese) |

| [6] |

蔡跃洲, 牛新星. 中国数字经济增加值规模测算及结构分析. 中国社会科学, 2021, (11): 4-30. Cai Y Z, Niu X X. Scale measurement and structural analysis of the value-added of China's digital economy. Social Sciences in China, 2021, (11): 4-30. (in Chinese) |

| [7] |

中国信息通信研究院. 全球数字治理白皮书. 北京: 中国信息通信研究院, 2021. China Academy of Information and Communications Technology. White book on global digital governance. Beijing: CAICT, 2021. (in Chinese) |

| [8] |

蔡跃洲. 中国共产党领导的科技创新治理及其数字化转型——数据驱动的新型举国体制构建完善视角. 管理世界, 2021, 37(8): 30-46. Cai Y Z. STI governance and digital transformation under the leadership of the Communist Party of China: From the perspective of building & improving a new type of data-driven national system. Journal of Management World, 2021, 37(8): 30-46. (in Chinese) |

| [9] |

刘密霞. 数字化转型推进国家治理现代化研究——以数字中国建设为例. 行政管理改革, 2022, (9): 13-20. Liu M X. Study of digital transformation for state governance modernization-taking digital China for instance. Administration Reform, 2022, (9): 13-20. (in Chinese) |

| [10] |

刘洋, 董久钰, 魏江. 数字创新管理: 理论框架与未来研究. 管理世界, 2020, 36(7): 198-217. Liu Y, Dong J Y, Wei J. Digital innovation management: Theoretical framework and future research. Management World, 2020, 36(7): 198-217. (in Chinese) |

| [11] |

Yoo Y, Boland R J Jr, Lyytinen K, et al. Organizing for innovation in the digitized world. Organization Science, 2012, 23(5): 1398-1408. |

| [12] |

张超, 陈凯华, 穆荣平. 数字创新生态系统: 理论构建与未来研究. 科研管理, 2021, 42(3): 1-11. Zhang C, Chen K H, Mu R P. The digital innovation ecosystems: Theory building and a research agenda. Science Research Management, 2021, 42(3): 1-11. (in Chinese) |

| [13] |

梅宏. 大数据发展与数字经济. 中国工业和信息化, 2021, (5): 60-66. Mei H. Big data development and digital economy. China Industry & Information Technology, 2021, (5): 60-66. (in Chinese) |

| [14] |

陈鹏. 国家治理的智能化转向及其实施进路. 探索, 2021, (3): 152-165. Chen P. The intelligent turn of national governance and its implementation. Probe, 2021, (3): 152-165. (in Chinese) |

| [15] |

陈凯华. 加快推进创新发展数字化转型. 瞭望, 2020, 52: 24-26. Chen K H. Accelerating the digital transformation of innovation and development. Outlook, 2020, 52: 24-26. (in Chinese) |

| [16] |

张倩. 杭州城市数据大脑升级助推交通治理. (2018-09-19)[2022-11-11]. http://zjfzb.zjol.com.cn/images/2018-09/20/f2018092000002.pdf. Zhang Q. Hangzhou city data brain upgrade to boost traffic management. (2018-09-19)[2022-11-11]. http://zjfzb.zjol.com.cn/images/2018-09/20/f2018092000002.pdf. (in Chinese) |

| [17] |

辛勇飞. 数字技术支撑国家治理现代化的思考. 人民论坛·学术前沿, 2021, (S1): 26-31. Xin Y F. Thoughts on supporting the modernization of national governance with digital technologies. Frontiers, 2021, (S1): 26-31. (in Chinese) |

| [18] |

李培楠, 万劲波. 促进信息化与国家治理现代化协同发展. 科技导报, 2020, 38(5): 63-68. Li P N, Wan J B. Accelerate coordinated development of national governance modernization and informationization. Science & Technology Review, 2020, 38(5): 63-68. (in Chinese) |

| [19] |

高太山, 马源. 数字经济发展的制度支撑体系亟待完善. 中国经济时报, 2020-03-23(4). Gao T S, Ma Y. The institutional support system for the development of the digital economy needs to be improved. China Economic Times, 2020-03-23(4). (in Chinese) |

| [20] |

王振波, 吴湘玲. 数字时代"深度伪造" 技术研究——机理特征、功能异化及其优化理路. 北京航空航天大学学报(社会科学版), 2022. Wang Z B, Wu X L. "Deepfake" technology in the digital age: Mechanism characteristics, functional alienation and optimization strategy. Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics (Social Sciences Edition), 2022. DOI:10.13766/j.bhsk.1008-2204.2022.0148 |

| [21] |

梅宏. 大数据发展现状与未来趋势. 交通运输研究, 2019, 5(5): 1-11. Mei H. Current situation and future trends of big data development. Transport Research, 2019, 5(5): 1-11. (in Chinese) |

| [22] |

穆荣平, 陈凯华. 2020国家创新发展报告. 北京: 科学出版社, 2022. Mu R P, Chen K H. The Report on National Innovation And Development. Beijing: Science Press, 2022. (in Chinese) |