2. 华东师范大学 城市与区域科学学院 上海 200241

2. School of Urban and Regional Science, East China Normal University, Shanghai 200241, China

推动绿色发展,促进人与自然和谐共生是以习近平同志为核心的党中央在大力推进生态文明建设、美丽中国建设上作出的重大战略举措。长三角地区作为“一带一路”和长江经济带交汇的地带、中国“一轴两翼”空间格局的中枢,是新时代中国在创新驱动、绿色发展、区域协调等方面的引领和示范区。2018年11月5日,习近平总书记在首届中国国际进口博览会开幕式上宣布,支持长江三角洲区域一体化发展并上升为国家战略;2019年11月19日,国家发展和改革委员会发布《长三角生态绿色一体化发展示范区总体方案》,强调生态绿色一体化是长江三角洲区域一体化高质量发展关键点,并强调要促进各类要素跨区域自由流动,推进要素资源跨区域交易,打造绿色创新发展新高地;2019年12月1日,国务院印发《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》,强调开展绿色技术创新联合攻关,打造区域创新共同体,形成要素自由流动的统一开放市场;2022年8月22日,《三省一市共建长三角科技创新共同体行动方案(2022—2025年)》发布,强调要推动科技成果跨区域转移转化,深化创新要素自由流动开放共享。因此,绿色创新是推动长三角生态绿色一体化发展的第一动力,而以绿色技术为代表的创新要素自由流动是长三角绿色技术协同创新体系建构的关键。

在长三角区域一体化发展战略背景下,长三角区域一体化相关研究已成为学界热点话题。相关议题包括长三角区域一体化内涵解析[1, 2]、长三角区域一体化评价体系建构及测度[3, 4]、长三角区域一体化发展效应[5-7]、长三角市场一体化建设[8-10]、长三角区域一体化政策设计[11-14]等,尤其在长三角生态绿色一体化发展上,学者们对长三角污染协同治理、碳排放协同治理、绿色发展效率空间分异等问题进行了详细的研究[15-18]。近年来,区域创新体系或区域创新网络也被广泛用来阐释长三角区域一体化协同创新的机理,相关研究从科研合作[19-22]、人才与知识的要素流动[23-25]、创新集群[26-28]、创新共同体建构[29, 30]等方面对长三角区域创新体系进行了广泛研究,但鲜有从绿色技术创新或绿色技术流动的视角阐释长三角生态绿色一体化的发展进程。此外,很多研究还指出局域化或区域范围固定的视角往往会忽视外部环境对区域发展的影响[31, 32],长三角区域一体化在区域空间层面显然是有界的,但长三角创新要素流动往往会超越区域边界。

基于此,文章采用世界知识产权组织(WIPO)、经济合作与发展组织(OECD)等机构测度绿色技术流动的相关做法,以绿色专利转让来衡量绿色技术流动[33, 34],并以知识产权出版社专利信息服务平台①为数据源,从区域内和区域间2个尺度分析了2001— 2020年长三角41个地级及以上城市参与的绿色技术跨城流动特征,从整体发展、区域内绿色技术集聚和区域内绿色技术扩散3个层面探讨了绿色技术跨城流动下的长三角生态绿色一体化发展进程。

① 专利信息服务平台. [2022-11-01]. http://search.cnipr.com.

1 长三角绿色技术跨城流动特征根据长三角地区城市参与城际绿色技术转让的时序变化特征,将长三角城际绿色技术流动划分为3个阶段:第1阶段为2001—2007年的缓慢发展阶段,共转移196件绿色技术;第2阶段为2008—2014年的初步增长阶段,共转移5 072件绿色技术;第3阶段为2015—2020年的快速增长阶段,共转移37 102件绿色技术。

1.1 域内城际绿色技术流动特征2001—2020年,长三角地区参与域内城际绿色技术转移的城市由第1阶段的23个增长至第3阶段的全部覆盖,转移的绿色专利由第1阶段的50件增长至第3阶段的12 569件。

(1)从网络演化特征来看,上海始终是长三角域内城际绿色技术最大的扩散地和集聚地。长三角域内城际绿色技术流动网络从第1阶段以上海为枢纽的单核心网络发展为第3阶段以上海、苏州和杭州为枢纽的多核心网络,上海一直占据核心位置。第1阶段,上海向长三角9个城市扩散17件绿色技术,并从3个城市获取8件绿色技术,成为这一阶段长三角域内城际绿色技术流动网络的唯一枢纽。第3阶段,上海向长三角39个城市扩散1 775件绿色技术,并从37个城市获取1 209件绿色技术,在绿色技术扩散量和绿色技术集聚量上依然位居长三角地区首位。同一阶段,苏州向长三角39个城市扩散1 256件绿色技术,同时从35个城市获取1 009件绿色技术,杭州向长三角37个城市扩散1 120件绿色技术,同时从37个城市获取689件绿色技术,苏州、杭州与上海的差距较小,在长三角域内城际绿色技术流动网络中也发挥重要作用。

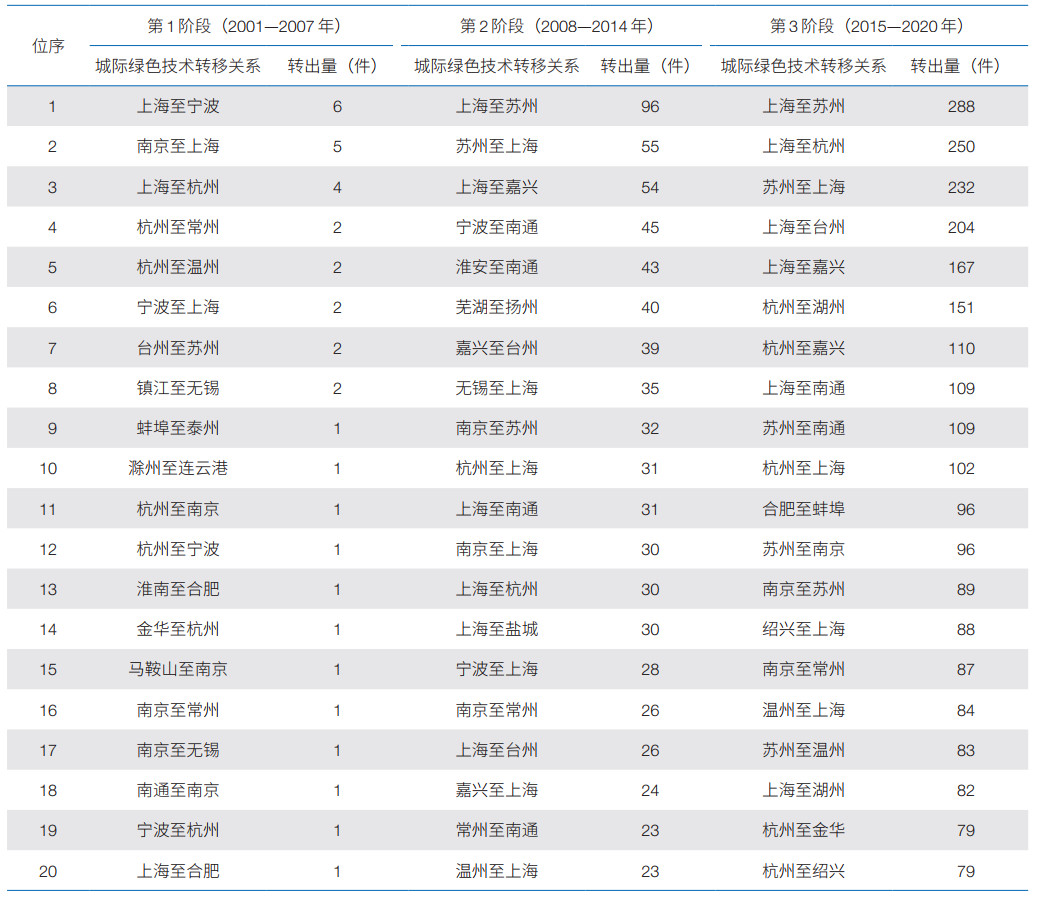

(2)从空间分布特征来看,长三角域内城际绿色技术流动高度集中于长三角城市群核心区。上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京组成的沪苏锡常镇宁城市带和杭州、宁波、绍兴、嘉兴、湖州、舟山组成的环杭州湾城市群,共同构成了长三角城市群核心区,从表 1可见,尤其是上海、苏州、宁波、杭州、南京、嘉兴、无锡城市之间的绿色技术流动非常活跃。第1阶段,长三角域内城际绿色技术流动较少,其中,上海至宁波6件、南京至上海5件、上海至杭州4件;第2阶段,长三角域内城际绿色技术流动逐渐增多,其中,上海至苏州96件、苏州至上海55件、上海至嘉兴54件、宁波至南通45件;第3阶段,长三角域内城际绿色技术流动持续增长,其中,上海至苏州288件、上海至杭州250件、苏州至上海232件、上海至台州204件、上海至嘉兴167件、杭州至湖州151件。

|

(3)从城市绿色技术转移特征来看,城市发展阶段不同,其对绿色技术的需求与扩散活动也出现变化。长三角城市群核心区在绿色经济发展上先行,从而对绿色技术产生了巨大的需求,吸收了大量来自非核心区的绿色技术,所以核心区在早期大多以绿色集聚活动为主,安徽大部、江苏北部和浙江南部城市作为非核心区,大多以绿色技术扩散为主。随着核心区绿色技术创新能力提升,其在满足部分自给的前提下,开始向外扩散;同时,非核心区也开始注重绿色经济发展,对绿色技术的需求增大,所以核心区在后期转向绿色技术扩散为主,非核心区转向绿色技术集聚为主。

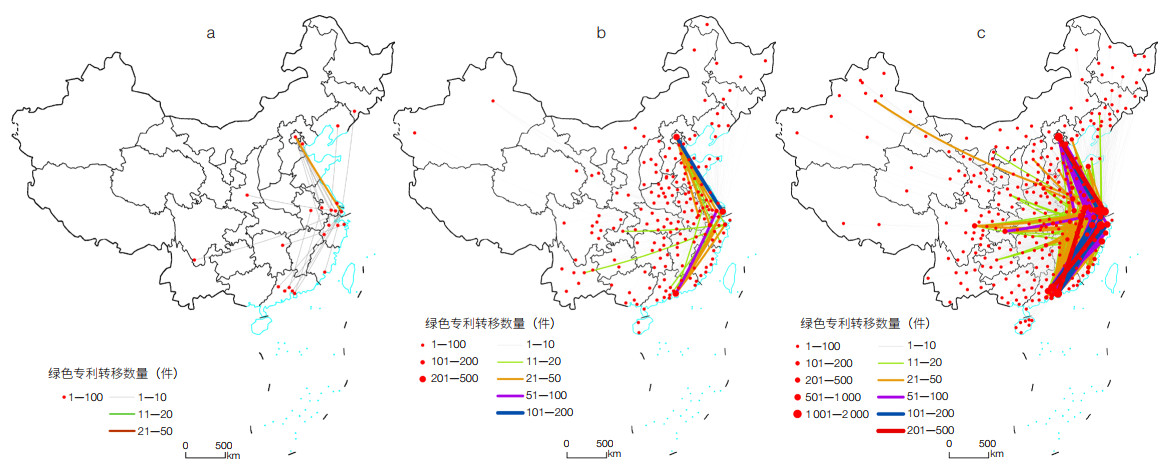

1.2 绿色技术转出网络演化特征长三角地区绿色技术除内部消耗外,还将大量绿色技术转移至长三角以外的城市。2 0 0 1 — 2020年,长三角地区向外扩散的绿色技术由68件增长至11 843件,向外扩散绿色技术的城市由10个增长至全面参与,从长三角地区获取绿色技术的外部城市由13个增长至278个。总体而言,向外部转移绿色技术的城市多为长三角核心区城市,从长三角获取大量绿色技术的城市多为北京、天津、广州、深圳、佛山等域外创新水平较高的城市,集中于北京、天津和珠三角地区(图 1)。

|

| 图 1 2001—2020年长三角地区绿色技术转出空间格局 Figure 1 Spatial pattern of green technology transfer out of Yangtze River Delta from 2001 to 2020 (a)第1阶段(2001—2007年);(b)第2阶段(2008—2014年);(c)第3阶段(2015—2020年);底图来源于自然资源部标准地图服务系统(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn),审图号为GS(2016)1554 (a) Phase 1 (2001–2007); (b) Phase 2 (2008–2014); (c) Phase 3 (2015–2020); the base map is from the standard map service system of the Ministry of Natural Resources (http://bzdt.ch.mnr.gov.cn), review drawing No. GS (2016) 1554 |

(1)第1阶段,长三角地区向外扩散绿色技术的城市主要为内部直辖市和省会城市,绿色技术主要流向了北京、天津和广州、深圳等城市。长三角地区10个城市向13个外部城市共转出绿色技术68件,其中,上海向9个外部城市转出了35件绿色技术,在转出的绿色技术数量和外部城市数量上皆居首位;北京从长三角7个城市获取了34件绿色技术,在获取的绿色技术数量和长三角城市数量上皆居首位,尤其是上海向北京转出了21件绿色技术,是这一阶段长三角地区向外部转出绿色技术最大的城市联系对。除此之外,合肥向广州转出了6件绿色技术,南京向深圳、北京、天津分别转出了6件、5件和4件绿色技术,上海向深圳转出了4件绿色技术。

(2)第2阶段,长三角绿色技术对外服务城市从集中于直辖市和省会城市拓展至整个长三角核心区,宁波、苏州、无锡、金华等城市的绿色技术对外服务能力显著上升。长三角地区39个城市向150个外部城市共转出绿色技术1 446件,其中,上海向58个外部城市转出了305件绿色技术,在转出的绿色技术数量和城市数量上保持第一位;北京从长三角31个城市获取了452件绿色技术,也继续在获取的绿色技术数量和城市数量上保持第一位,上海向北京转出了103件绿色技术,依然是长三角地区向外部转出绿色技术最大的城市联系对。除此之外,宁波向38个外部城市转出了151件绿色技术,杭州向33个外部城市转出了116件绿色技术,苏州向24个外部城市转出了146件绿色技术;深圳从长三角22个城市获取了252件绿色技术,广州从长三角11个城市获取了45件绿色技术。从前20对城际转移关系来看,长三角城市与北京、深圳建构的绿色技术转移关系占据了前18对,尤其是与北京建构的绿色技术转移关系,达到12对。

(3)第3阶段,长三角城市与珠三角地区城市建构的绿色技术转移活动增加,继续保持与北京建构的绿色技术转移关系。长三角地区所有城市共向278个外部城市共转出绿色技术11 843件,其中,绍兴向169个外部城市转出了1 512件绿色技术,超越上海并成为在转出的绿色技术数量和城市数量第1位的城市;广州从长三角39个城市获取了1 363件绿色技术,超越北京并成为在获取的绿色技术数量第1位的城市,尤其是绍兴向广州转出了262件绿色技术,是这一阶段长三角地区向外部转出绿色技术最大的城市联系对。除此之外,温州向144个外部城市转出了773件绿色技术,宁波向138个外部城市转出了882件绿色技术,苏州向131个外部城市转出了1 017件绿色技术,上海向129个外部城市转出了1 293件绿色技术,杭州向125个外部城市转出了786件绿色技术;北京从长三角40个城市获取了1 183件绿色技术,深圳从长三角36个城市获取了1 228件绿色技术,佛山从长三角34个城市获取了509件绿色技术,天津从长三角32个城市获取了347件绿色技术。从前20对城际转移关系来看,长三角城市与珠三角地区城市建构的绿色技术转移关系占据了其中14对,而其余6对皆是与北京建构的绿色技术转移关系。

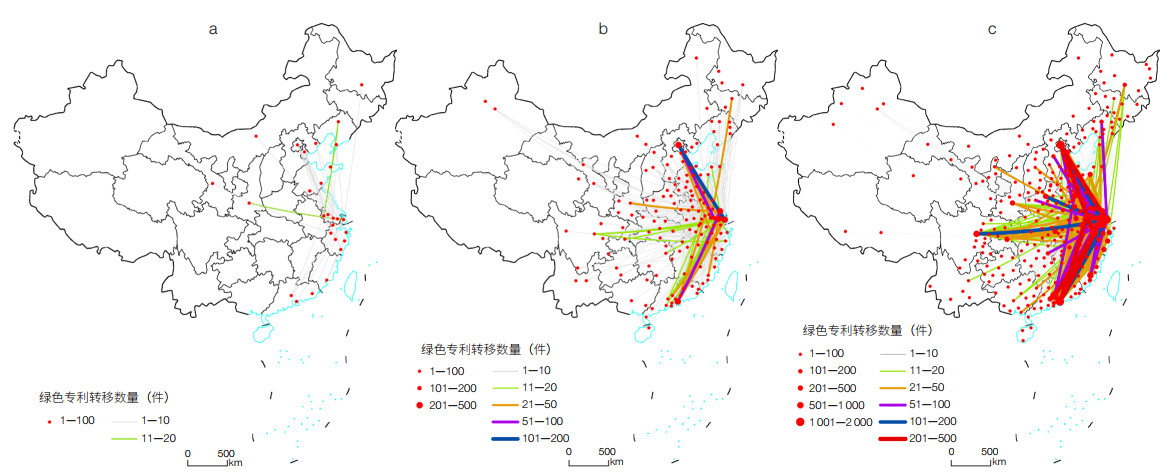

1.3 绿色技术转入网络演化特征长三角地区城市除吸收域内城市转出的绿色技术外,还从域外城市获取了大量绿色技术。2001— 2020年,长三角地区从外部获取的绿色技术由78件增长至12 690件,从外部获取绿色技术的长三角城市由11个到全部覆盖,向长三角地区扩散绿色技术的外部城市由16个增长至240个。总体而言,从外部获取绿色技术的城市多为长三角核心区城市,向长三角转移大量绿色技术的城市多为北京、天津、广州、深圳、佛山等域外创新水平较高的城市(图 2)。

|

| 图 2 2001—2020年长三角地区从外部获取绿色技术空间格局 Figure 2 Spatial pattern of green technology acquisition from external sources in Yangtze River Delta from 2001 to 2020 (a)第1阶段(2001—2007年);(b)第2阶段(2008—2014年);(c)第3阶段(2015—2020年);底图来源于自然资源部标准地图服务系统(http://bzdt.ch.mnr.gov.cn),审图号为GS(2016)1554 (a) Phase 1 (2001–2007); (b) Phase 2 (2008–2014); (c) Phase 3 (2015–2020); the base map is from the standard map service system of the Ministry of Natural Resources (http://bzdt.ch.mnr.gov.cn), review drawing No. GS (2016) 1554 |

(1)第1阶段,长三角地区从外部获取绿色技术的城市主要是上海、南京、杭州、苏州和宁波等城市,绿色技术主要来源于北京、沈阳、西安、天津等城市。长三角地区11个城市从16个外部城市共获取绿色技术78件,其中,上海从9个外部城市获取了28件绿色技术,在获取的绿色技术数量和来源城市数量上居首位,北京向长三角7个城市转出17件绿色技术,在转出的绿色技术数量和对接的城市数量上位于第1位。但这一阶段,城际绿色技术转移最大关系存在于沈阳和南京之间,即沈阳向南京转出14件绿色技术。除此之外,西安向上海转出11件绿色技术,北京向苏州和上海分别转出了6件和4件绿色技术。

(2)第2阶段,长三角地区从外部获取绿色技术的城市集中于长三角城市群核心区,绿色技术主要来源于北京和珠三角地区。长三角地区38个城市从113个外部城市共获取绿色技术1 668件,其中上海从56个外部城市获取了32件绿色技术,在获取的绿色技术数量和来源城市数量上保持第1位,北京向长三角26个城市转出433件绿色技术,在转出的绿色技术数量和对接的城市数量上保持第1位,尤其是北京向上海转出了106件绿色技术,成为这一阶段城际绿色技术转移最大关系对。除此之外,南通从28个外部城市获取了266件绿色技术,苏州从28个外部城市获取了204件绿色技术,杭州从25个外部城市获取了81件绿色技术,南京从21个外部城市获取了95件绿色技术,无锡从14个外部城市获取了131件绿色技术;深圳向24个长三角城市转出254件绿色技术,成都向15个长三角城市转出87件绿色技术,东莞向14个长三角城市转出54件绿色技术,广州向13个长三角城市转出了69件绿色技术。

(3)第3阶段,长三角从域外获取绿色技术网络特征基本延续第2阶段的特征。长三角地区全部城市共从240个外部城市共获取绿色技术12 690件,其中,上海从146个外部城市获取了1 573件绿色技术,继续在获取的绿色技术数量和来源城市数量上居第1位,北京向长三角全部城市共转出1 855件绿色技术,也继续在转出的绿色技术数量和对接的城市数量上居第1位。这一阶段,城际绿色技术转移最大关系存在于北京和杭州、广州和杭州,即北京和广州皆向杭州转移了435件绿色技术。除此之外,南通从108个外部城市获取了799件绿色技术,苏州从104个外部城市获取了1 176件绿色技术,杭州从84个外部城市获取了1 266件绿色技术,南京从99个外部城市获取了910件绿色技术,嘉兴从83个外部城市获取了648件绿色技术;深圳向39个长三角城市转出1 563件绿色技术,广州向36个长三角城市转出1 279件绿色技术,成都向35个长三角城市转出569件绿色技术,泉州向35个长三角城市转出569件绿色技术,佛山向36个长三角城市转出339件绿色技术。

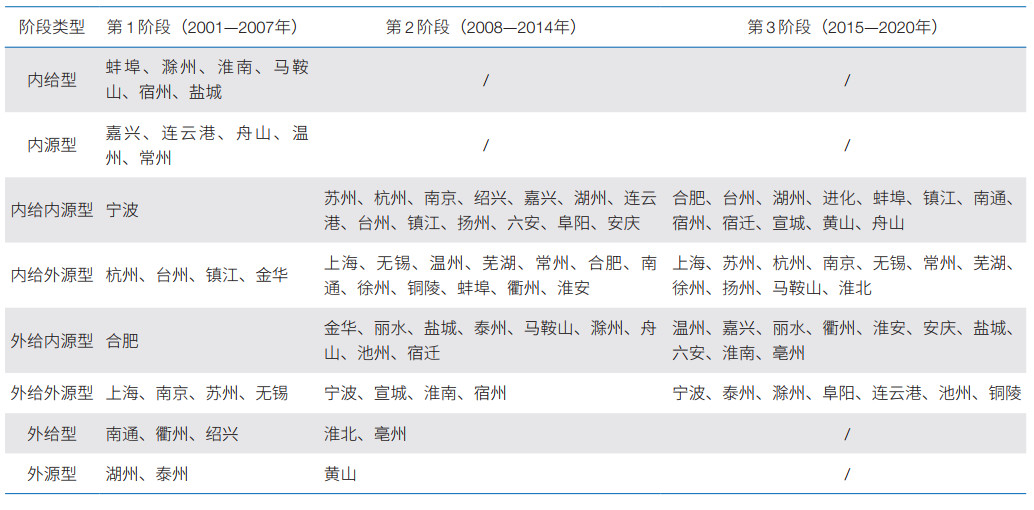

2 长三角生态绿色一体化进程分析区域内贸易份额被视为评估区域一体化是否实现的最为直接的指标,其在欧洲央行指数,亚太区域合作与一体化指数、非洲区域一体化指数等区域一体化指数中均有体现,如欧盟一体化的有力证据之一就是区域内贸易份额持续超过50%。此外,区域一体化指数还分别从区域内进口份额和区域内出口份额视角评估区域商品供应链和区域商品销售链的一体化进程[24, 25]。文章也通过比较长三角区域内绿色技术转移份额,判断长三角地区在绿色技术流动上是否已实现生态绿色一体化并划分绿色技术流动的城市类型。①绿色技术供应链划分为内源型和外源型。长三角城市从内部获取的绿色技术量大于相对于从外部获取的绿色技术量,则为内源型;反之为外源型(与前者相反)。②绿色技术销售链划分为内给型和外给型。长三角城市转移至内部的绿色技术量大于转移至外部的绿色技术量,则为内给型,反之为外给型(表 2)。

|

(1)逐年增长方面。融入中国绿色技术城际扩散网络的长三角城市由2001年的1个增长至2020年的全部41个,参与转移的绿色技术数量由2000年的4件增长至2020年的12 977件。其中,长三角区域内绿色技术转移份额在2006年超过50% 后在2008年达到最高的72.5%,后又下降至2020年的54.6%,表明2006年以区域内绿色技术转移份额表征的长三角生态绿色一体化已实现,并延续至2020年,但近年来一体化程度有所下降。

(2)发展阶段方面。融入中国绿色技术城际扩散网络的长三角城市由第1阶段的26个增长至第3阶段的41个,参与转移的绿色技术数量由第1阶段的196件增长至第3阶段的37 102件。长三角区域内绿色技术转移份额由第1阶段的40.7% 增长至第2阶段的55.7%,后又下降至第3阶段的50.6%,表明以区域内绿色技术转移份额表征的长三角生态绿色一体化已经实现,但在近年来一体化程度有所下降,濒临一体化与非一体化的临界点(50%)。

2.2 区域内绿色技术集聚份额下的绿色技术供给链一体化衰退明显(1)发展阶段方面。长三角城市从内部和外部获取的绿色技术分别由第1阶段的50件、78件增长至第3阶段的12 569件、12 690件,从内部和外部获取绿色技术的城市数量也分别由第1阶段的16个、11个增长至第3阶段的全部41个。长三角区域内绿色技术集聚份额由第1阶段的39.1% 增长至第2阶段的57.5%,后又下降至第3阶段的49.8%,表明以区域内绿色技术集聚份额表征的长三角绿色技术供给链在经历一体化后,向非一体化方向快速发展。

(2)城市类型演化方面。长三角绿色技术获取内源型城市数量由第1阶段的5个增长至第3阶段的23个,内源型城市获取的绿色技术由第1阶段的10件增长至第3阶段的10 738件。虽在城市数量上由内源型少于外源型发展为超过外源型,但在获取的绿色技术数量上,内源型远小于外源型。例如,上海、苏州、杭州、南京、无锡在3个阶段皆为外源型,而安徽大部城市和江苏北部和浙江南部城市,多为内源型。这表明经济发达、绿色技术创新能力较强的城市多从长三角外部获取绿色技术,而经济发展水平相对较低、绿色技术创新能力相对较弱的城市主要从长三角内部获取绿色技术。

2.3 区域内绿色技术扩散份额下的绿色技术销售链一体化业已实现(1)发展阶段方面。长三角城市向内部和外部扩散的绿色技术分别由第1阶段的50件、68件增长至第3阶段的12 569件、11 843件,向内部和外部扩散绿色技术的城市数量也分别由第1阶段的16个、10个增长至第3阶段的全部41个。长三角区域内绿色技术扩散份额由第1阶段的42.3% 增长至第2阶段的54.0%,后又下降至第3阶段的51.5%,表明以区域内绿色技术扩散份额表征的长三角绿色技术销售链一体化已经实现,虽第3阶段较第2阶段一体化程度有所下降,但在2020年,长三角区域内绿色技术扩散份额仍有64.5%。

(2)城市类型演化方面。长三角绿色技术扩散内给型城市数量由第1阶段的11个增长至第3阶段的23个,内给型城市扩散的绿色技术由第1阶段的24件增长至第3阶段的16 576件,虽在城市数量上内给型一直超过外给型,但在扩散的绿色技术数量上,由第1阶段的少于外给型城市发展为第3阶段的超过外给型城市。例如,上海、苏州、南京、无锡、合肥等城市由第1阶段的外给型发展为第3阶段的内给型,江苏大部城市在第3阶段皆为内给型,而安徽大部城市多为外给型。这表明经济发达、绿色技术创新能力较强的城市多将绿色技术扩散至长三角内部,而经济发展水平相对较低、绿色技术创新能力相对较弱的城市多将绿色技术扩散至长三角以外。

3 结论绿色技术跨城自由流动是长三角生态绿色一体化建设和长三角统一大市场建设的核心目标之一。文章基于2001—2020年长三角城际绿色专利转让数据分析了长三角生态绿色一体化的发展进程,得出以下结论:

(1)长三角域内城际绿色技术流动高度集中于由沪苏锡常镇宁城市带和环杭州湾城市群构成的长三角城市群核心区。域内城际绿色技术流动网络也从第1阶段的以上海为枢纽的单核心网络发展为第3阶段的以上海、苏州和杭州为枢纽的多核心网络,但绿色技术流动方向随着时间推移发生了明显变化,即早期主要由非核心区城市流向核心区城市,后期则主要由核心区城市流向非核心区城市。

(2)长三角城市与域外城市围绕绿色技术流动也产生了密切的联系。无论是域内绿色技术转出,还是域外绿色技术获取,长三角城市群核心区城市皆发挥重要作用,尤其是上海,不仅扮演长三角绿色技术对外销售的“经纪人”,还扮演外部绿色技术进入长三角的“守门人”。北京、天津和以广州、深圳为代表的珠三角地区不仅是长三角绿色技术对外销售的主要“大客户”,还是长三角绿色技术对外需求的主要“供应方”。

(3)绿色技术跨城流动下的长三角生态绿色一体化在整体层面和绿色技术销售层面已经实现;但在绿色技术供应链上,长三角绿色技术供给链在经历一体化后,向非一体化方向快速衰退。上海、苏州、杭州、南京、无锡等长三角城市群核心区城市在绿色技术获取上一直为主要从长三角外部获取绿色技术的外源型城市;绿色技术销售由主要面向长三角外部转向主要面向长三角内部,即由外给型向内给型发展。而非核心区城市在绿色技术获取上主要依靠长三角内部绿色技术流动,在绿色技术扩散上主要面向长三角外部。

4 建议在长三角区域一体化国家战略推进下,中央和地方进行多层面布局,坚决破除制度壁垒,推进各要素跨区域自由流动,建设长三角统一大市场。为加速长三角绿色技术流动,推动长三角生态绿色一体化建设,提出以下2点建议。

(1)增强长三角绿色技术创新策源能力。已有研究以绿色技术申请量测度中国城市绿色技术创新能力,发现虽然长三角城市群是中国绿色技术创新高地,但上海作为长三角城市群的龙头,其绿色技术创新能力已落后于北京和深圳,且差距有扩大态势;在空间分异上,长三角区域内部城市间绿色技术创新能力差距显著;在绿色创新主体上,企业主导中国绿色技术创新实践,但长三角,尤其是上海缺乏领军型的绿色技术创新企业。对此,建议在长三角城市绿色技术创新方面:①加强投入支持。长三角地区需整体加大绿色技术创新投入,尤其是绿色技术创新头部城市要通过多类型帮扶机制,例如设立长三角绿色技术创新资金、共建长三角绿色技术成果转化示范区,对绿色技术创新能力较弱的城市进行帮扶,在缩小城市间技术差距的同时,也增强被帮扶城市的绿色技术吸收转化能力。②培育创新企业。需要通过培育绿色技术创新引擎企业,将上海打造成为中国绿色技术创新中心,提高上海的绿色技术创新势能,进而增强上海对长三角绿色技术创新的辐射和带动能力。

(2)以绿色技术合作带动区域绿色技术流动效率。城际技术合作不仅能够提高研发资源的利用效率,还能增强不同城市对于同类绿色技术的认知能力。以合作带动创新资源的流动效率,是创新主体和城市融入长三角区域创新网络中的重要途径。同样,已有研究发现,在绿色技术申请上,长三角城市群城际合作虽已初具规模,但绝大部分绿色技术仍属于“一城”的独立技术活动。对此,建议在长三角城市群在一体化的绿色技术创新体系建构方面:①加强城际合作。加强绿色技术研发的城际合作,从而带动区域内绿色技术的流动效率。上海可鼓励本地与长三角城市群其他城市的科研机构和企业进行绿色技术合作,通过项目招标、技术联合攻关等方式引进其他城市的创新主体共同参与绿色技术攻关。②东部中心作用。充分发挥国家技术转移东部中心的作用,推进长三角绿色技术市场一体化建设,着力建设集聚全球绿色技术资源,服务全国和长三角的绿色技术交易市场。③完善创新环境。完善绿色技术转移转化的创新环境,着力培育一批专业化从事绿色技术市场拓展和绿色技术转化服务的中介机构,搭建绿色技术供给端和需求端的沟通桥梁和对接平台。

| [1] |

曹卫东, 曾刚, 朱晟君, 等. 长三角区域一体化高质量发展: 问题与出路. 自然资源学报, 2022, 37(6): 1385-1402. Cao W D, Zeng G, Zhu S J, et al. High-quality integrated development in the Yangtze River Delta region: Problems and solutions. Journal of Natural Resources, 2022, 37(6): 1385-1402. (in Chinese) |

| [2] |

陈雯, 兰明昊, 孙伟, 等. 长三角一体化高质量发展: 内涵、现状及对策. 自然资源学报, 2022, 37(6): 1403-1412. Chen W, Lan M H, Sun W, et al. Integrated high-quality development of the Yangtze River Delta: Connotation, current situation and countermeasures. Journal of Natural Resources, 2022, 37(6): 1403-1412. (in Chinese) |

| [3] |

唐丽. 长江经济带城市群绿色一体化发展评价及影响因素研究. 重庆: 重庆工商大学, 2022. Tang L. Research on the evaluation and influencing factors of green integration development of urban agglomeration in the Yangtze River economic belt. Chongqing: Chongqing Technology and Business University, 2022. (in Chinese) |

| [4] |

孙浩, 高广阔. 长三角生态绿色一体化示范区高质量发展评价指标体系构建. 科学发展, 2021, 154: 68-73. Sun H, Gao G K. Construction of evaluation index system for high-quality development of Yangtze River Delta ecological green integration demonstration zone. Scientific Development, 2021, 154: 68-73. (in Chinese) |

| [5] |

闫东升, 孙伟, 李平星, 等. 长三角一体化区域扩容的城市创新发展效应研究. 地理研究, 2022, 41(9): 2568-2586. Yan D S, Sun W, Li P X, et al. The effects of integration regional enlargement on urban innovation developments in the Yangtze River Delta. Geographical Research, 2022, 41(9): 2568-2586. (in Chinese) |

| [6] |

杨清可, 谷娇, 王磊, 等. 长三角区域一体化对城市土地利用效率动态演化的影响因素分析. 长江流域资源与环境, 2022, 31(7): 1455-1466. Yang Q K, Gu J, Wang L, et al. Analysis on influence factors of regional integration of Yangtze River Delta on urban land use efficiency pattern evolution. Resources and Environment in the Yangtze Basin, 2022, 31(7): 1455-1466. (in Chinese) |

| [7] |

李格, 高达, 吕世公. 区域一体化与城市群绿色发展——基于长三角扩容的准自然实验. 经济经纬, 2022, 39(4): 22-31. Li G, Gao D, Lv S G. Regional integration and green development of urban agglomerations: Quasi-natural experiment based on Yangtze River Delta expansion. Economic Survey, 2022, 39(4): 22-31. (in Chinese) |

| [8] |

孔翔, 陈开航, 李一曼. 长三角地区市场分割的时空演变及其空间溢出效应. 世界地理研究, 2022, 31(4): 827-836. Kong X, Chen K H, Li Y M. The temporal and spatial evolution of market segmentation and its spatial spillover in the Yangtze River Delta Region. World Regional Studies, 2022, 31(4): 827-836. (in Chinese) |

| [9] |

陈晓峰. 推进长三角区域市场一体化发展. 中国社会科学报, 2022-08-11(01). Chen X F. Promote the integrated development of the Yangtze River Delta regional market. Chinese Social Sciences, 2022-08-11(01). (in Chinese) |

| [10] |

周正柱, 李瑶瑶. 市场一体化与经济增长——基于长三角城市群面板数据的空间计量分析. 华东经济管理, 2022, 36(4): 19-30. Zhou Z Z, Li Y Y. Market integration and economic growth: Spatial econometric analysis based on panel data of Yangtze River Delta urban agglomeration. East China Economic Management, 2022, 36(4): 19-30. (in Chinese) |

| [11] |

董玮, 祝婉贞, 秦国伟. 跨区域碳排放协同治理机制与政策设计——基于长三角一体化的案例分析. 华东经济管理, 2022, 36(9): 11-18. Dong W, Zhu W Z, Qin G W. Collaborative governance mechanism and policy design of cross regional carbon emission: Case analysis based on the integration of the Yangtze River Delta. East China Economic Management, 2022, 36(9): 11-18. (in Chinese) |

| [12] |

孙杰, 刘冬, 杨悦, 等. 长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境联防联控机制研究. 中国生态文明, 2022, 4: 58-63. Sun J, Liu D, Yang Y, et al. Study on the joint prevention and control mechanism of ecological environment in Yangtze River Delta ecological green integrated development demonstration area. China Ecological Civilization, 2022, 4: 58-63. (in Chinese) |

| [13] |

胡彬, 仲崇阳. 长三角生态绿色一体化示范区跨界治理的需求层次与模式创新. 科学发展, 2021, 148: 71-81. Hu B, Zhong C Y. Demand levels and model innovation of cross-border governance in the Yangtze River Delta ecological green integration demonstration area. Scientific Development, 2021, 148: 71-81. (in Chinese) |

| [14] |

杨书超, 李中. 时空视野下区域公共服务一体化研究——以长三角生态绿色一体化发展示范区为例. 江南论坛, 2021, (1): 16-18. Yang S C, Li Z. On integration of regional public services from perspective of time and space. Jiangnan Forum, 2021, (1): 16-18. (in Chinese) |

| [15] |

刘瀚斌, 郭巍, 彭欣, 等. 长三角一体化示范区的绿色治理现代化水平评估与建议——以先行启动区五镇为例. 上海城市管理, 2022, 31(5): 2-11. Liu H B, Guo W, Peng X, et al. Research on the green governance model of the Yangtze River Delta eco-green integrated development demonstration zone. Shanghai Urban Management, 2022, 31(5): 2-11. (in Chinese) |

| [16] |

秦炳涛, 柳佳男. 基于水污染治理的"互联网+"长三角生态绿色一体化发展. 科学发展, 2022, 166: 88-94. Qin B T, Liu J N. "Internet +" Yangtze River Delta ecological green integrated development based on water pollution control. Scientific Development, 2022, 166: 88-94. (in Chinese) |

| [17] |

王彩娟, 季顺伟, 任丽燕. 长三角城市群能源碳排放空间关联及其影响因素研究. 上海国土资源, 2022, 43(3): 8-14. Wang C J, Ji S W, Ren L Y. Spatial correlation and influencing factors of energy carbon emissions in Yangtze River Delta urban agglomeration. Shanghai Land & Resources, 2022, 43(3): 8-14. (in Chinese) |

| [18] |

陈立泰, 籍磊, 李金林. 长三角城市群市场一体化与绿色发展效率: 理论、测量与空间检验. 西南民族大学学报(人文社会科学版), 2022, 43(7): 108-122. Chen L T, Ji L, Li J L. Market integration and green development efficiency of Yangtze River Delta urban agglomeration: Theory, measurement and spatial test. Journal of Southwest Minzu University (Humanities and Social Science), 2022, 43(7): 108-122. (in Chinese) |

| [19] |

周正柱, 杨静, 张泽安. 长三角城市群创新联系网络时空演变分析. 江苏大学学报(社会科学版), 2022, 24(5): 85-96. Zhou Z Z, Yang J, Zhang Z A. On the spatiotemporal evolution of the innovation linkage network of the urban agglomeration in the Yangtze River Delta. Journal of Jiangsu University (Social Science Edition), 2022, 24(5): 85-96. (in Chinese) |

| [20] |

曹贤忠, 曾刚. 长三角一体化背景下创新飞地合作特征与发展路径. 上海城市管理, 2022, 31(5): 19-26. Cao X Z, Zeng G. The cooperation characteristics and development path of innovation enclave in Yangtze River Delta. Shanghai Urban Management, 2022, 31(5): 19-26. (in Chinese) |

| [21] |

戴靓, 刘承良, 王嵩, 等. 长三角城市科研合作的邻近性与自组织性. 地理研究, 2022, 41(9): 2499-2515. Dai L, Liu C L, Wang S, et al. Proximity and self-organizing mechanisms underlying scientific collaboration of cities in the Yangtze River Delta. Geographical Research, 2022, 41(9): 2499-2515. (in Chinese) |

| [22] |

张瑾, 王海春. 长三角一体化背景下的长三角科技联合攻关项目合作模式研究. 华东科技, 2020, (5): 50-53. Zhang J, Wang H C. Research on the cooperation model of joint scientific and technological research projects in Yangtze River Delta in the context of Yangtze River Delta integration. East China Science & Technology, 2020, (5): 50-53. (in Chinese) |

| [23] |

段德忠, 谌颖, 杜德斌. 技术转移视角下中国三大城市群区域一体化发展研究. 地理科学, 2019, 39(10): 1581-1591. Duan D Z, Chen Y, Du D B. Regional integration process of China's three major urban agglomerations from the perspective of technology transfer. Scientia Geographica Sinica, 2019, 39(10): 1581-1591. (in Chinese) |

| [24] |

唐锦玥, 张维阳, 王逸飞. 长三角城际日常人口移动网络的格局与影响机制. 地理研究, 2020, 39(5): 1166-1181. Tang J Y, Zhang W Y, Wang Y F. The pattern and influencing factors of daily population movement network in the Yangtze River Delta. Geographical Research, 2020, 39(5): 1166-1181. (in Chinese) |

| [25] |

Duan D Z, Zhang Y, Chen Y, et al. Regional integration in the inter-city technology transfer system of the Yangtze River Delta, China. Sustainability, 2019, 11(10): 2941. |

| [26] |

宓泽锋, 邱志鑫, 尚勇敏, 等. 长三角区域创新集群的技术创新联系特征及影响探究——以新材料产业为例. 地理科学, 2022, 42(9): 1522-1533. Mi Z F, Qiu Z X, Shang Y M, et al. Technological innovation connection characteristics and influence of regional innovation cluster in the Yangtze River Delta: A case study of new material industry. Scientia Geographica Sinica, 2022, 42(9): 1522-1533. (in Chinese) |

| [27] |

池春阳. 创新集群理论视角下长三角众创空间优化策略研究. 科技管理研究, 2018, 38(12): 135-139. Chi C Y. Research on spatial optimization strategy of Yangtze River Delta from the perspective of innovation cluster theory. Science and Technology Management Research, 2018, 38(12): 135-139. (in Chinese) |

| [28] |

殷为华, 陈晓玲. 长三角城市群电子信息制造业的空间集聚及生产绩效研究. 世界地理研究, 2021, 30(6): 1241-1252. Yin W H, Chen X L. Study on spatial agglomeration and performance of electronic information manufacturing in the Yangtze River Delta urban agglomeration. World Regional Studies, 2021, 30(6): 1241-1252. (in Chinese) |

| [29] |

张坚, 黄琨. 新发展阶段长三角区域科技创新协同发展的循环机制. 科学管理研究, 2022, 40(3): 107-115. Zhang J, Huang K. Circular mechanism of the collaborative development of regional sci-tech innovation in the Yangtze River Delta in the new stage of development. Scientific Management Research, 2022, 40(3): 107-115. (in Chinese) |

| [30] |

周正柱, 李瑶瑶, 冯加浩. 协同创新背景下长三角区域科技创新一体化发展. 科学发展, 2020, 144: 57-64. Zhou Z Z, Li Y Y, Feng J H. The integrated development of scientific and technological innovation in the Yangtze River Delta under the background of collaborative innovation. Scientific Development, 2020, 144: 57-64. (in Chinese) |

| [31] |

Chaminade C, Plechero M. Do regions make a difference? Regional innovation systems and global innovation networks in the ICT industry. European Planning Studies, 2015, 23(2): 215-237. |

| [32] |

Chen L C. Building extra-regional networks for regional innovation systems: Taiwan's machine tool industry in China. Technological Forecasting and Social Change, 2015, 100: 107-117. |

| [33] |

段德忠, 夏启繁, 张杨, 等. 长江经济带环境创新的时空特征及其影响因素. 地理科学, 2021, 41(7): 1158-1167. Duan D Z, Xia Q F, Zhang Y, et al. Evolution pattern and impact factors of environmental innovation in the Yangtze River economic belt. Scientia Geographica Sinica, 2021, 41(7): 1158-1167. (in Chinese) |

| [34] |

Duan D Z, Xia Q F. Does environmental regulation promote environmental innovation? An empirical study of cities in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19(1): 139. |