2. 中国科学院地理科学与资源研究所 中国科学院区域可持续发展分析与模拟重点实验室 北京 100101;

3. 粤港澳大湾区战略研究院 广州 510070;

4. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. CAS Key Laboratory of Regional Sustainable Development Modeling, Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

3. Institute of Strategy Research for the Guangdong, Hong Kong and Macao Greater Bay Area, Guangzhou 510070, China;

4. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

当今世界进入新一轮秩序转移、全球科技竞争、科技创新密集爆发的关键期,粤港澳大湾区是我国经济活跃程度最高,技术创新能力最强的地区之一,拥有规模庞大、技术领先、影响力广泛的制造业产业集群[1]。《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出粤港澳大湾区要建设成具有全球影响力的国际科技创新中心,“瞄准世界科技和产业发展前沿,加强创新平台建设,大力发展新技术、新产业、新业态、新模式,加快形成以创新为主要动力和支撑的经济体系”,这对粤港澳大湾区的创新能力与技术引领能力提出了要求。科学研究在创新链条中占据源头地位,科学研究的重大突破往往能够激发技术能力的不断进步,催生颠覆性技术、关键核心技术、高精尖技术、战略前沿技术。科学研究与产业创新的协调互动,能够促进区域创新能力的不断提升[2-4]。本文将尝试厘清粤港澳大湾区科学研究和产业创新的协调发展脉络,摸清科学研究与产业创新的协调互动发展规律,科学评估二者的协调发展现状水平、优势与短板,并提出相应的调控策略。

《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出要构建具有国际竞争力的现代产业体系,并着重强调加快发展现代制造业和培育壮大战略性新兴产业。本文以该纲要为依据,兼顾传统优势产业和战略新兴产业,面向产业创新的前沿技术,选取了10个具有代表性的产业,分别为通信技术、人工智能、医学与生物医药、集成电路、汽车、石油化工、新能源、海洋工程装备、3D打印、北斗卫星应用。这10个产业,既涵盖粤港澳大湾区的传统优势产业,又选取了重点培育的重大产业项目,具有了一定的典型性和代表性。在研究方法层面,这10个产业对应着较为明确的科研研究领域和产业创新类别,有利于本文研究方法的应用。收集整理1997— 2021年粤港澳大湾区11个城市发表的SCI/SSCI论文和申请者地址位于粤港澳大湾区11个城市的《专利合作条约》(PCT)专利数据,将其按照学科类别和国际专利分类(IPC)类别进行整理,并对应本文关注的10个产业,构建粤港澳大湾区典型产业-研究领域-技术领域数据集。本文将粤港澳大湾区科学研究和产业创新作为两大系统,借鉴物理学的容量耦合模型,构建科学研究-产业创新关联度模型(详见附录1),用以考察科学研究与产业创新间的协调互动关系。

1 粤港澳大湾区科学研究与产业创新协调的主要特征 1.1 区域内的科学研究能力不足以支撑起粤港澳大湾区对于原始创新的巨大需求由于历史发展的原因,长久以来,粤港澳大湾区科学研究领域短板突出,主要表现为顶尖高校竞争力不足、顶尖学科竞争力差距加大、科学研究载体数量偏少等问题[5, 6]。入选QS世界大学排名的全球134所高校中粤港澳大湾区占20所,远低于纽约湾区(70所)、东京湾区(34所);基本科学指标数据库(ESI)排名全球前0.1% 的学科,北京28个、上海12个、江苏11个,广东仅6个,港澳两地共有9所高校的94个学科进入前1%;粤港澳大湾区每万亿美元国内生产总值(GDP)对应的重大科技基础设施拥有量为5个,仅相当于纽约湾区50%、旧金山湾区6.5%、东京湾区30%,且缺乏纽约湾区(拥有布鲁克海文国家实验室、普林斯顿等离子体物理实验室等)和旧金山湾区(拥有劳伦斯伯克利国家实验室、劳伦斯利弗莫尔国家实验室、桑迪亚国家实验室等)强有力的国家实验室作为支撑;全国254个学科类全国重点实验室中,广东仅11个,落后于北京(79个)、上海(32个)、江苏(20个)。

与科学研究基础相对应的,是相对强大的产业创新能力。粤港澳大湾区各城市组成了一个强大的组团,在PCT专利申请量方面成为全球第二大组团(仅次于东京-横滨组团)①,并且成为中国专利产出数量最多也是最密集的区域之一。与长三角相比,珠三角整体PCT专利产出数量较多,每平方公里拥有发明专利2.71个,远高于长三角地区(0.85个/平方公里),单个城市的竞争力明显。粤港澳大湾区产业创新成果数量庞大,技术含量较高,在新一代信息技术、高端装备制造、绿色低碳、生物医药、数字经济等战略性新兴产业领域拥有强大的原始创新能力,引领着世界产业创新的脚步。大湾区内各城市形成了极具竞争力的技术研发方向,深圳聚焦“电数字数据处理”“数据处理系统或方法”和“数字信息的传输”为主的数字技术研发方向,广州以“电数字数据处理”“医用、牙科用或梳妆用的配制品”和“测试或分析材料”为主的数字技术-工业制品-测试分析技术相结合的研发方向,东莞则以“电数字数据处理”“电话通信”和“连接装置”为主的数字技术与制造技术相结合的研发方向。

① 据Global Innovation Index排名数据。

纵观全球科技创新集群的发展经验,区域内往往拥有强大的科学研究能力,能够为产业创新提供源源不断的动力基础。例如,旧金山湾区的建立史能追溯到二战期间进行的电力电子研究。作为美国海军面朝太平洋的重要战略中心,旧金山湾区很早就是美国海军的研发基地,因此打下了坚实的无线电和军事技术研究基础。美国硅谷的奠基人弗德里克· 特曼(Frederick Terman)认为大学应该成为研究与开发的中心,与产业更紧密的结合。美国斯坦福大学与斯坦福工业园以及后来的硅谷形成的良性发展,是旧金山湾区成为全球科技创新集群的重要基础。旧金山湾区内共有公立大学34所,私立大学49所,5个国家级研究实验室,是名副其实的科教创新重地,从而为硅谷的产业创新提供了强大的原始创新“供养能力”。可以说,科学研究与产业创新的良性互动是创新集群成功的关键。粤港澳大湾区建设国际科技创新中心,需要准确把握科学研究与产业创新协调互动的现实与规律,打通关键环节,实现科学研究与产业创新的协调发展。

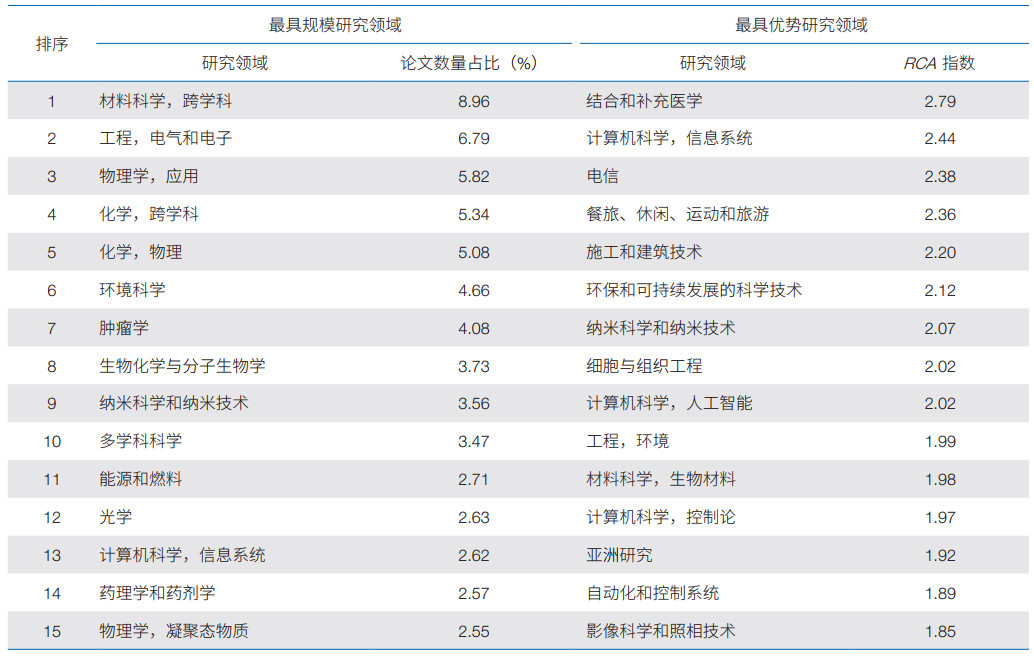

1.2 粤港澳大湾区科学研究的学科布局有待优化粤港澳大湾区科学研究的主要方向集中在材料科学、电气和电子工程、应用物理学、化学、环境科学等领域,产生了丰硕的科学研究成果。成果规模较大的研究领域,科研投入较大,从事的科研人员数量较多,为产业创新提供了较强的理论和实验基础。而具有竞争优势的研究领域,往往是区域具有特色的、与区域经济社会发展紧密相连的研究方向。通过计算各研究领域的RCA指数(详见附录2)发现,粤港澳大湾区最具竞争优势的科学研究领域的前3位为结合和补充医学、计算机科学信息系统方向和电信,而餐饮、休闲、运动和旅游亦成为其最有竞争优势的科学研究领域之一,亚洲研究等社会科学的发展同样具有较大优势(表 1)。粤港澳大湾区已出现了相当数量既具有规模优势又具备竞争优势的研究领域,如计算机科学信息系统方向、电信、纳米科学和纳米技术、计算机科学人工智能方向等,将成为粤港澳大湾区最具发展潜力也最具产业化优势的领域(图 1)。基础研究是科技创新链条的源头,前3次科技革命均是建立在力学、热学、电学、信息技术研究出现重大突破的基础上。在基础研究的原始创新能力方面,粤港澳大湾区的高水平重大科研成果产出严重不足,在绝大多数研究领域仍处于跟随者的角色,对于开创性、颠覆性理论与技术的研究能力仍十分有限,顶尖科研团队相对短缺,在全球科研网络中仍处于较为边缘的地位。

|

|

| 图 1 粤港澳大湾区各科学研究领域的规模优势与竞争优势分布特征(1997—2020年) Figure 1 Scale advantage and competitive advantage of research areas in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (1997–2020) 横轴表示研究领域的规模优势,纵轴表示研究领域的竞争优势 The horizontal axis represents the scale advantage, and the vertical axis represents the competitive advantage |

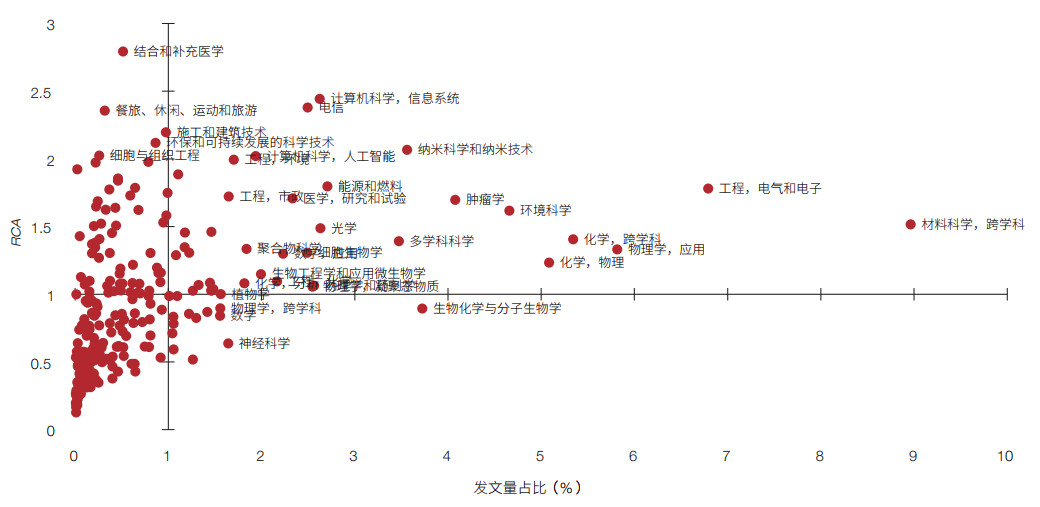

粤港澳大湾区以“制造基底+创新基因+数字基础”为核心能力的科创生态,是全球其他科技创新区域无法比拟的关键优势。从产业创新的技术优势来看,粤港澳大湾区在无线通信技术、数字信息通信、图像通信、电话通信等通信技术方面具有较强的产业创新能力,电数字数据处理技术、半导体器件、光学元件等亦是粤港澳大湾区技术创新的主要方向(图 2)。技术创新成为全球科技竞争的重要因素。通过对粤港澳大湾区技术创新成果的梳理发现,粤港澳大湾区在信息科技、人工智能、工程制造、新材料技术领域具有较强的竞争优势,粤港澳大湾区正在依托“硬件+数字”驱动的创新生态,全面强化数实融合,加速从制造中心走向“智造+智创”双中心。面对全球科技竞争,粤港澳大湾区的可持续繁荣发展离不开原创技术的引领性发展,需要通过调整科学研究的布局,加强科学研究与产业创新间协调发展的规划设计,激发原始创新活力,率先实现新一代高新技术的全面爆发。

|

| 图 2 粤港澳大湾区主要技术领域及PCT成果数量变化(2002—2020年) Figure 2 Development trends of top technological areas in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (2002–2020) H04W,无线通信网络;G06F,电数字数据处理;H04L,数字信息的传输;H04N,图像通信;G06K,图形数据读取,数据的呈现,记录载体,处理记录载体笔记,从记录载体读取图形表示,以视觉或其他方式呈现已识别的数据或计算结果;H01L,半导体器件;H04M,电话通信;G02F,通过改变其中涉及的元件的介质的光学性质来控制光的光学器件或装置,非线性光学元件,光的变频,光学逻辑元件,光学模拟/ 数字转换器;H04B,传输;G06Q,专门适用于行政、商业、金融、管理、监督或预测目的的数据处理系统或方法 H04W, wireless communication networks; G06F, electric digital data processing; H04L, transmission of digital information; H04N, pictorial communication; G06K, graphical data reading, presentation of data, record carriers, handling record carries; H01L, semiconductor devices; H04M, telephone communication; G02F, optical devices or arrangements for the control of light by modification of the optical properties of the media of the elements involved therein, non-linear optics, frequency-changing of light, optical logic elements, optical analogue/digital converters; H04B, transmission; G06Q, data processing systems or methods, specially adapted for administrative, commercial, financial, managerial, supervisory or forecasting purposes |

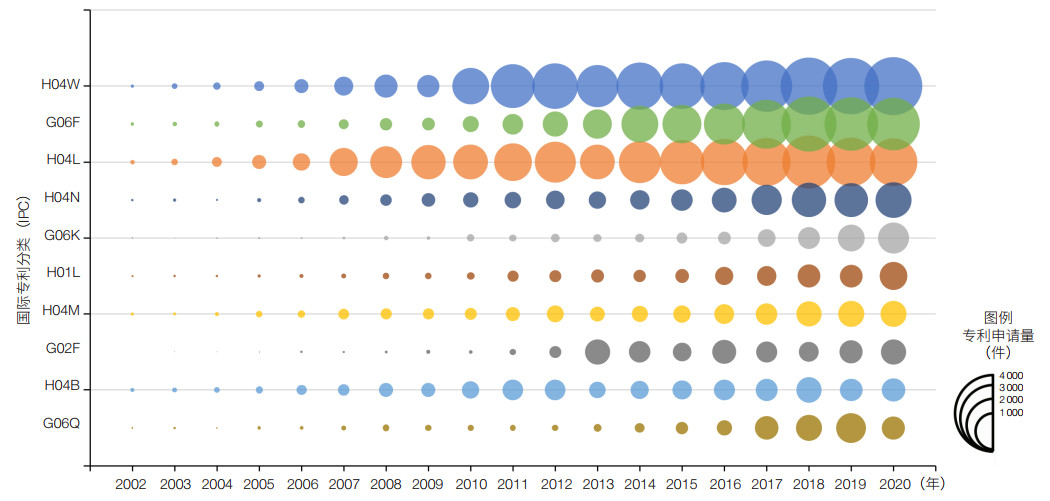

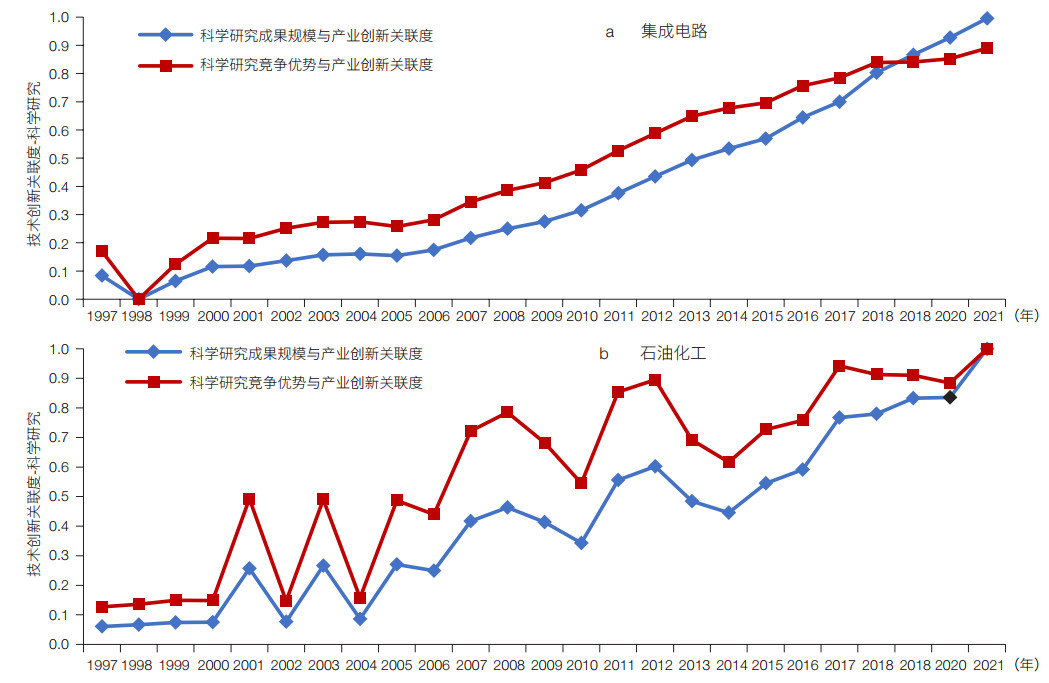

总体来看,粤港澳大湾区的科学研究与产业创新的协调水平呈现整体上升趋势:2000年之前10个产业的关联度均低于0.1,处于低水平协调发展阶段,到2021年,平均关联度已达0.944。这说明通过20余年的发展,粤港澳大湾区的科学研究与产业创新在交互提升中逐渐实现了更高水平的交融,产学研一体化水平显著提升(图 3)。但是,在协调水平提升的大趋势下,各产业呈现出的增长态势具有差异性。通信技术、人工智能产业的增长态势最为平稳,协调水平逐年增长;医学与生物医药产业除个别年份产业创新成果爆发式增长导致协调水平异常提升外,整体上保持稳定提升。石油化工产业相对于新能源产业,浮动程度更高,但关联程度整体处于新能源产业之上。北斗卫星应用、3D打印、海洋工程装备等新技术、新产业方面,关联水平低,增长不稳定,受技术创新成果的波动影响大。这是由于粤港澳大湾区在这些领域的科学研究还未成熟,成果数量少,科学研究的成果还难以大量运用到产业创新之中,科学研究和产业创新之间表现得更为脱节。

|

| 图 3 粤港澳大湾区科学研究与产业创新关联度(1997—2021年) Figure 3 Coordination between scientific research and technological innovation in Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay (1997–2021) |

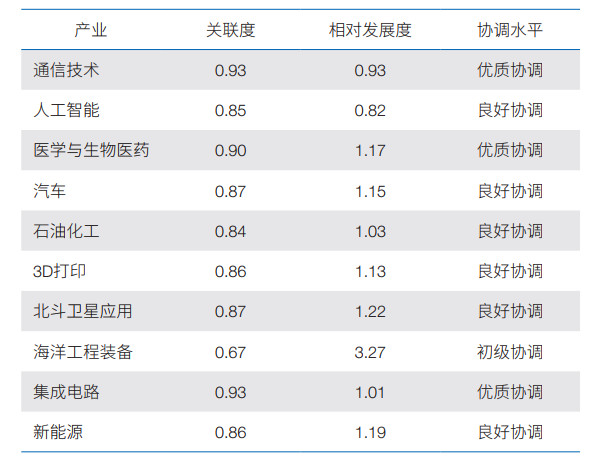

对比各产业2 0 2 0年的关联度与相对发展度(表 2)可以发现,通信技术、集成电路已达到优质协调水平,海洋工程装备仍处于初级协调阶段,其他产业均处于良好协调水平。相对发展度显示,通信技术、人工智能的相对发展度均小于1,科学研究落后于产业创新水平,这说明科学研究尚不能给予产业创新充足的理论和实验基础;医学与生物医药、汽车、石油化工、3D打印、北斗卫星应用、集成电路、新能源等产业,相对发展度略大于1,这表明科学研究和产业创新的发展水平相当,科学研究小幅度领先于产业创新发展,处于相对健康的发展状态;海洋工程装备的相对发展度为3.27,这说明科学研究远远领先于其技术创新产出,原因可能在于粤港澳大湾区在海洋工程装备技术创新方面与科学研究存在一定脱节,产业化水平较低。

|

科学研究与产业创新的协调发展,源于二者的交互提升,原创性知识走出书本、走出实验室、走向市场,需要科学研究和产业创新螺旋上升的过程。粤港澳大湾区各产业的相对发展度表明(表 3),通信技术、人工智能等产业,粤港澳大湾区科学研究的发展水平落后于其产业创新,尽管近年来其科学研究水平迅速提升,提高了其相对发展度,但仍落后于其产业创新的活跃程度与成果产出,不能满足粤港澳大湾区繁荣发达的数字经济对于计算机技术、数字通信技术、人工智能技术等方面的巨大需求。医学与生物医药、3D打印、北斗卫星应用、集成电路等产业的相对发展度呈现下降趋势,表明产业创新水平相对提升,逐渐缩短了与科学研究间的差距,这意味着原本处于理论化或处于实验室阶段的技术,正在逐步实现产业化,新技术的发展应用具有良好的发展势头。

|

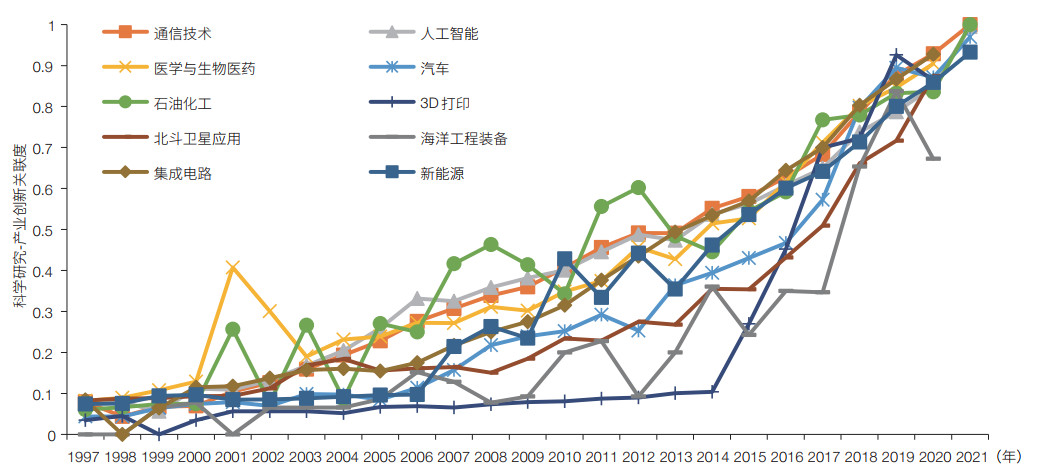

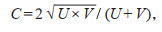

将科学研究的成果规模替换为相对优势(RCA指数),并计算与产业创新间的关联度。结果显示,一般情况下科学研究的竞争优势与产业创新间的协调程度更高,超过科学研究的成果规模与产业创新间的协调程度。通过集成电路和石油化工的关联度对比发现,在2019年之前,在科学研究领域赢得竞争优势更有利于科学研究与产业创新间的协调,且对于协调关系波动的影响更大(图 4)。这意味着不论是传统行业还是新兴产业,科学研究的目标应更加关注竞争优势的获得,高度关注原创性和引领性,着力形成区域科学研究的特色优势,这更加有利于推动区域产业创新。但在近年来,通信技术、集成电路等行业科学研究的规模效应开始显现,反超了竞争优势与产业创新间的关联程度,这是因为近年来粤港澳大湾区数字技术产业创新十分活跃,科学研究的进步水平落后于产业创新,RCA指数停滞不前,对科学研究-产业创新关联度的贡献程度较低,造成了科学研究规模对于优势的反超。

|

| 图 4 科学研究成果规模与竞争优势与产业创新之间的关联关系(1997—2021) Figure 4 Coordination between scientific research and technological innovation from perspective scale and competitiveness (1997–2021) (a)集成电路;(b)石油化工 (a) Integrated circuit; (b) Petrochemical industry |

(1)科学谋划基础和应用基础研究项目布局,加强科学研究与产业创新协调发展的规划设计。通过国家战略需求引导科学研究发展,着力完善与产业创新相匹配的科学研究和教育体系布局。聚焦移动互联关键技术与器件、云计算与大数据管理、智能机器人、新能源汽车电池与动力系统、新型印刷显示技术与材料、第三代半导体材料与器件、精准医学与干细胞、无人智能等重大技术领域,开展科学研究和产业创新双向联合攻关,突破“卡脖子”关键技术。在科学研究发展的战略布局上,针对不同产业的发展现状与发展潜力,科学布局重点发展领域、重大平台建设、重大基础设施的近期、中期、远期规划设计,注重引领性和前瞻性,培育颠覆性创新技术。

(2)注重结合创新成果的规模效应和竞争优势,平衡粤港澳大湾区科技创新体系的“规模”与“特色”。在材料科学、工程科学、临床医学、计算机科学、化学等科学研究领域,以及通信技术、数字技术等技术创新领域,继续培育壮大粤港澳大湾区已有的创新优势,扩大规模效应。与此同时,高度关注原创新与引领性,大力培育区域内科学研究的特色优势,开展长周期的科学研究项目,为未来产业变革提供扎实的科学研究基础,培育科技新生力量。

(3)多措并举持续稳定加大科学研究投入和培育力度,助推产业创新活力不断增加。大力开展基础和应用研究,加大中央及地方投入力度,促进地方投入和国家投入联动,积极部署国家重大基础研究项目、重大科技基础设施建设和国际大科学计划。扩大企业和社会力量的科学研究与产业创新投入,采用多种激励措施支持企业开展创新活动。优化科学研究资助体系,改革资助方式,建立重大平台、重大设施、重点机构、重点人才、重点学科的长效稳定支持机制。

(4)加强基础和应用基础研究领域合作及粤港澳联合创新。全方位开展国际合作,积极参与并推动国际大科学计划与工程,设立国际联合基金,推动与国外一流科研机构和高等院校共建重大国际合作平台,设立广东省自然科学基金国际合作基金项目、青年国际交流项目。深化粤港澳科技合作,继续扩大粤港澳联合实验室建设,推广粤港澳大湾区合作基金,拓展粤港澳学者合作研究项目,探索推动省市财政科研经费跨境使用。

(5)构建科学研究-产业创新全链条共同体。积极推进各类主体联合创新,发展利益共享、风险共担的体制机制,在特定领域实现科学研究与产业创新精准对接。积极推进国家创新资源开放与共享,鼓励有条件的企业申请国家级、省部级研究课题,推动全国重点实验室、大科学装置等向社会有序开放。

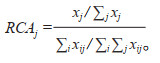

附录1 科学研究-产业创新关联度模型文章将粤港澳大湾区科学研究和产业创新作为两大系统,借鉴物理学的容量耦合模型[7, 8],考察科学研究与产业创新间的协调互动关系。由于数据集存在量纲不一致的问题,采用比重法进行无量纲化处理。针对某一产业对应着多项科学研究领域和技术领域的情况,运用线性加权法,计算该产业对应的科学研究综合指数U和产业创新综合指数V,其中权重为该科学研究/技术领域成果的比重。

科学研究与产业创新关联度计算方法如下:

(1)

(1)

其中,

(2)

(2)

(3)

(3)

D为粤港澳大湾区科学研究与产业创新的关联度,D越大表示二者的协调水平越高,科学研究与产业创新的发展存在较高的同步性。C为系统间的耦合程度。T为两系统对协调发展的贡献程度;由于科学研究和产业创新的重要程度相对一致,选取δ = θ = 0.5。为进一步探讨科学研究与产业创新的相对发展状态,计算二者的相对发展度:

(4)

(4)

RCA指数[9]用以表示研究领域的竞争优势。

(5)

(5)

RCA表示粤港澳大湾区在j研究领域具有的相对优势。xj为粤港澳大湾区j研究领域的发文量,xij为国家或地区i在j研究领域的发文量,式(5)表示该粤港澳大湾区某研究领域发文量占比与世界范围内某研究领域占比之间的相对比例,当RCA>1时,该区域在该研究领域具有优势。

| [1] |

刘毅, 任亚文, 马丽, 等. 粤港澳大湾区创新发展的进展、问题与战略思考. 地理科学进展, 2022, 41(9): 1555-1565. Liu Y, Ren Y W, Ma L, et al. Progress, problems, and strategies of innovation and development in the Guangdong-Hong KongMacao Greater Bay Area. Progress in Geography, 2022, 41(9): 1555-1565. (in Chinese) |

| [2] |

Zhang Z G, Hu A T, Ye B S, 等. Research on the construction of the international science and technology innovation center in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Urban Insight, 2022, (1): 18-33. |

| [3] |

洪帅, 吕荣胜. 中国产业创新生态系统研究综述. 经济问题探索, 2017, (5): 38-44. Hong S, Lv R S. A summary of research on industrial innovation ecosystem in China. Inquiry into Economic Issues, 2017, (5): 38-44. (in Chinese) |

| [4] |

马丽, 龚忠杰, 许堞. 粤港澳大湾区产业创新与产业优势融合的时空演化格局. 地理科学进展, 2022, 41(9): 1579-1591. Ma L, Gong Z J, Xu D. Spatial and temporal changes of the integration of industrial innovation and industrial advantages in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Progress in Geography, 2022, 41(9): 1579-1591. (in Chinese) |

| [5] |

王云, 杨宇, 刘毅. 粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的全球视野与理论模式. 地理研究, 2020, 39(9): 1958-1971. Wang Y, Yang Y, Liu Y. The Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area developing into an international innovation and technology hub: A global perspective and theoretical model. Geographical Research, 2020, 39(9): 1958-1971. (in Chinese) |

| [6] |

叶玉瑶, 王景诗, 吴康敏, 等. 粤港澳大湾区建设国际科技创新中心的战略思考. 热带地理, 2020, 40(1): 27-39. Ye Y Y, Wang J S, Wu K M, et al. Strategic thinking regarding building an international science and technology innovation center in the Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area. Tropical Geography, 2020, 40(1): 27-39. (in Chinese) |

| [7] |

刘耀彬, 李仁东, 宋学锋. 中国城市化与生态环境耦合度分析. 自然资源学报, 2005, 20(1): 105-112. Liu Y B, Li R D, Song X F. Analysis of coupling degrees of urbanization and ecological environment in China. Journal of Natural Resources, 2005, 20(1): 105-112. (in Chinese) |

| [8] |

汪应洛. 系统工程理论、方法与应用. 北京: 高等教育出版社, 1998. Wang Y L. Systems Engineering Theory, Methods and Applications. Beijing: Higher Education Press, 1998. (in Chinese) |

| [9] |

Hidalgo C A, Klinger B, Barabási A L, et al. The product space conditions the development of nations. Science, 2007, 317: 482-487. |