2. 深圳市建筑科学研究院股份有限公司 深圳 518049;

3. 中国城市科学研究会 北京 100835

2. Shenzhen Institute of Building Research Co. Ltd., Shenzhen 518049, China;

3. Chinese Society for Urban Studies, Beijing 100835, China

随着信息技术发展,城市科学的研究为国内外学者和管理者重视。回顾20世纪80年代我国城镇化初期,钱学森等[1]就城市问题复杂性的特点,提出需要用开放的复杂巨系统理论去研究,要重视城市科学的研究,并强调要以马克思主义哲学为指导。党的十八大以来,习近平总书记在2013年中央城镇化工作会议和2015年中央城市工作会议上关于城镇化和城市问题发表了系列讲话。特别是,2020年习近平总书记在《国家中长期经济社会发展战略若干重大问题》中提出了“完善城市化战略”。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》(以下简称《“十四五”规划和2035年远景目标》)要求,认识和理解钱学森提出的城市科学问题,遵循尊重城镇化和城市发展规律性的要求思考当今城市科学的指导原则;以科学视野和科学方法来探索城市的未来,建设我国社会主义现代化城市。

1 当今时代中国城市化的特征与实践 1.1 城市化的研究内涵与要求(1)“urbanization”(城市化)一词带来的思考。城市问题是世界发展一般性规律中的一个核心问题。城市化、城镇化、城乡一体化,很多的问题都从urbanization这个词衍生的。城市化是大量人口离开农村到城市生活的过程,或城市不断发展和完善的过程。其本质是人类生活生产方式由传统农业社会向现代工业社会的转变,具体表现为:社会经济活动日益频繁,社会文明程度显著提高。因此,城市化不是社会发展的一种结果,而是人类社会必须经历的一个过程。研究城市化,要从本质上把握城市的发展机制,而该机制是与国民经济和社会发展直接关联的一个重要问题。

(2)城市社会的重要性。城市是人类文明的物质形态和社会组织,也是经济基础和上层建筑活动的重要空间。不管处于什么位置的城市,城市都是一定区域经济、政治、文化、社会等方面活动的中心。在国家层面,城市发展带动经济社会发展具有全局性、战略性、持久性作用,尤其是具有举足轻重地位的城市化地区。因此,城市化是我们对城市工作中城市的基本定位。

(3)中央对城市发展的新要求。对我国城镇化发展和城市发展问题,应进行战略思考和部署。2013年中央城镇化工作会议要求:推进城镇化必须从我国社会主义初级阶段基本国情出发;要以人为本,推进以人为核心的城镇化”;要优化布局,根据资源环境承载能力构建科学合理的城镇化宏观布局,把城市群作为推进城镇化的主体形态,促进大中小城市和小城镇合理分工、功能互补、协同发展。城市工作是一个系统工程,2015年中央城市工作会议提出了“一尊重、五统筹”的要求,强调指出尊重城市发展规律;强调做好城市工作,必须加强和改善党的领导。

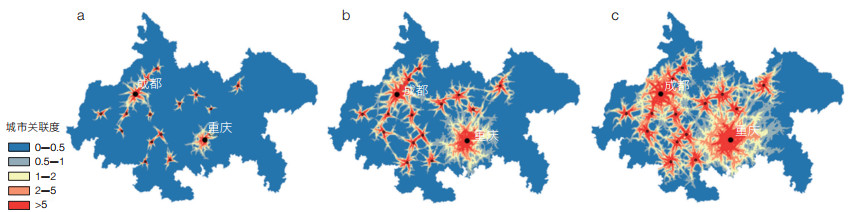

1.2 研究城市问题的现状(1)城市化地区的形态特征。中国目前的城市格局仍然是以中心城市为主,同时开始形成都市圈。这个历史过程体现了人口向城市建成区集中和城市带动农村建设两大特点。从宪法层面上讲,中国的行政建制是城乡统筹的。在超大特大城市,建成区在城市面积的占比为3.5%—55%,建成区占城市面积比例一般不超过一半①,这是目前我国城市基本格局特征。随着城乡经济社会的统筹发展,我国已经形成了比20世纪80年代开始建立的市域城镇体系内容更加丰富的城镇体系:由于城市信息流、网络格局的提升和分异,城市化地区由“点”演变为“线”和“多边形”的场强变化(图 1),城市化由聚集效应到发挥辐射效应,行政建制城市之间经济社会关系更加突出的城市群和都市圈的形成[2, 3]。该城镇体系是区别于国外城市问题的中国城市形态发展的特色状态。

① 除深圳建成区面积达到55%,其他城市均小于50%。

(2)新型城镇化进入新阶段的特征。2020年我国常住人口城镇化率达到63.9%②。根据世界城镇化发展普遍规律,我国仍处于城镇化率30%-70%的快速发展区间;但是,随着内、外部环境和条件的深刻变化,我国城镇化已进入以提升质量为主的转型发展新阶段。具体体现在:中心城市对周边地区辐射带动能力增强,形成都市圈引领城市群、城市群带动区域高质量发展的空间动力系统;规模经济效益和生态健康安全“双目标”导向下,市域城镇体系更加强调在中心城区周边科学发展郊区卫星城,促进多中心、组团式发展,实现产城融合和职住平衡;对于已进入城镇化成熟发展阶段的超大特大城市,要更加注重建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性的高品质生活空间的城市更新;县城作为城乡融合发展的基础单位得到认可,这也是下一阶段实现城乡要素双向自由流动和公共资源合理配置的重要城镇载体。

② 第七次全国人口普查公报解读. http://www.stats.gov.cn/tjsj/sjjd/202105/t20210512_1817336.html.

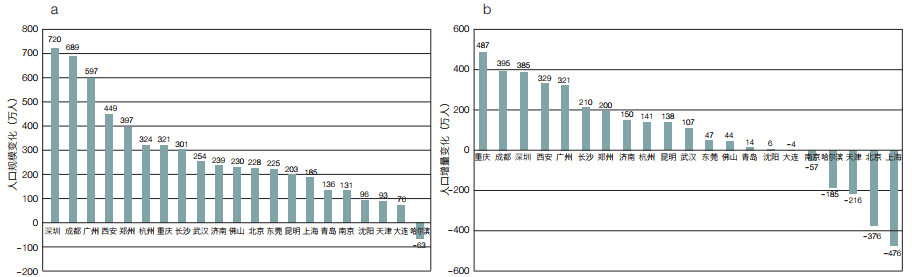

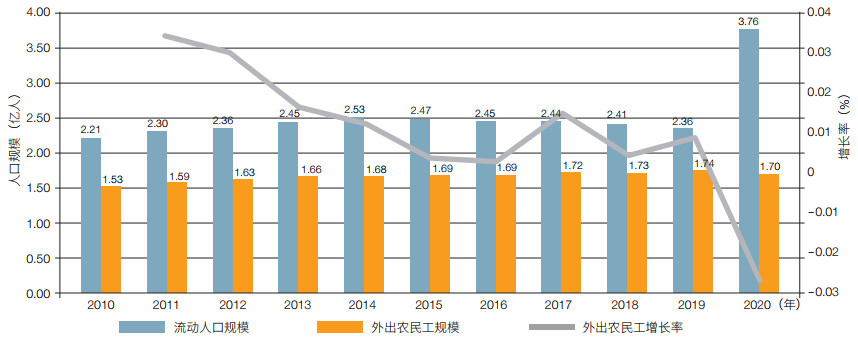

(3)人口流动的现实状况分析。当前,我国人口主要向中心城区和县城聚集,城市之间出现分化(图 2)。根据全国第七次全国人口普查数据结果,我国人口增速出现下降,2010—2020年全国人口年平均增长率0.53%,相比2000—2010年的年平均增长0.57%下降0.04个百分点。流动人口③规模显著增长,流动人口近3.8亿,人户分离人口近5亿。从人口流向来看,流动人口主要向东部集聚,西部地区人口比例略有提升,东北和中部地区人口外流明显。省级层面:全国省内流动人口规模2.51亿人,相比2010年增加1.15亿人,增长85.16%。跨省流动人口规模为1.25亿人,相比2010年增加0.39亿人,增长45.37%。省内流动人口增速快于跨省流动人口,跨省流动人口主要集中在东部沿海省市和新疆地区。市级层面:人口主要向直辖市、省会城市、计划单列市等中心城市集中。县级层面:人口向城关镇集中,这反映出人口向经济优势地区流动的基本规律。从流动类型来看,农民工依旧为流动人口的主体;据第七次全国人口普查公报数据表明,过去10年间,城镇间人口流动规模增速超过农民工规模增速(图 3),城城流动规模逐渐扩大。此社会现象的启示是,我国人口流动是亟待研究的一个重要问题,人口流动的趋势是理解中央政策和研究城市布局的要素。如何研究城镇化、乡村振兴战略和区域发展战略的关系是必须回答的问题,而且要落实到将来要发生和实现的情况,直接关系公共资源和公共服务设施的分配与布局。

③ 本文所指流动人口规模比外出农民工的概念要大,流动人口不一定是农民工,但是农民工被包含在流动人口中。

|

| 图 2 我国超大特大城市人口规模变化 Figure 2 Population change in China's mega cities (a)第七次全国人口普查(2020年)和第六次全国人口普查(2010年)中超大特大城市的人口规模变化;(b)第六次全国人口普查—第七次全国人口普查(2010—2020年)人口增量和第五次全国人口普查—第六次全国人口普查(2000—2010年)中超大特大城市的人口增量变化 (a) Population change in China's mega cities between 2010 and 2020; (b) Population increment change in China's mega cities between 2010—2020 and 2000—2010 |

|

| 图 3 2010—2020年我国流动人口规模与外出农民工规模对比 Figure 3 Comparison of scale of China's migrant population and migrant peasant workers from 2010 to 2020 数据来源:国家统计局《第七次全国人口普查公报》(http://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm) Data source: The Leading Group of the State Council for the Seventh National Population Census, Commissioner of the National Bureau of Statistics of China (http://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm) |

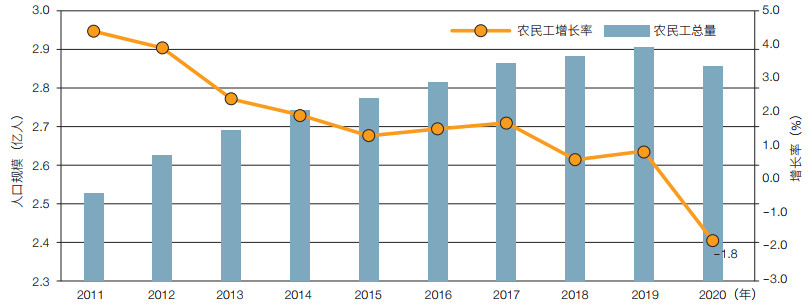

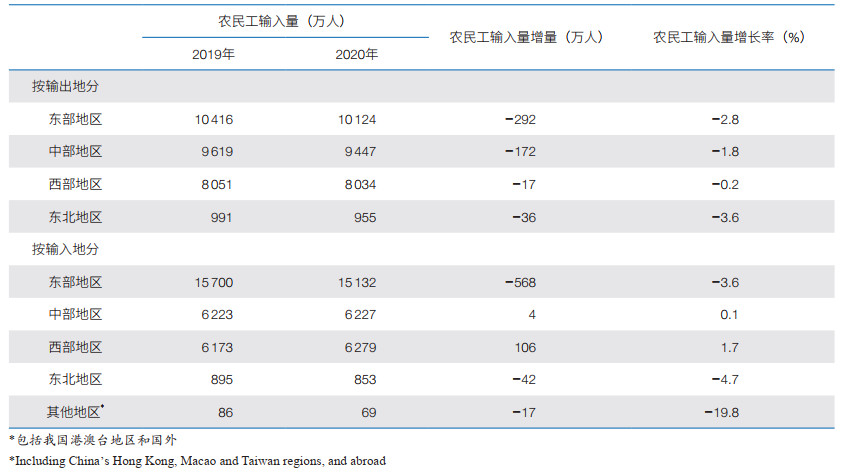

(4)农民工活动的状况分析。2020年,农民工总量增长率呈下降趋势④(图 4)。以东部地区为农民工净输入地的分布格局相对稳定,东部地区输入农民工规模逐渐下降,中西部输入规模明显增加(表 1)。农民工的文化水平在提高,其在城市的人均居住面积、居住设施等指标条件得到继续改善;同时,随迁儿童教育情况改善明显,儿童在校率和上学难问题有所改善。这些是进城的农民工过渡成为市民的基本要求,也是共同富裕核心内容之一。同时,根据调查数据分析表明④,农民工的平均年龄从36岁提高到约42岁,这说明农民工的年龄段在不断增大,而这个趋势是我国城镇化发展需深入研究的问题。

④ 国家统计局. 2011—2020年农民工监测调查报告. http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/.

|

| 图 4 2011—2020年我国农民工总量及增长率 Figure 4 Total number and growth rate of China's migrant peasant workers from 2011 to 2020 |

|

总体而言,结合中国城市化的新时代特征,新时代中国城市化的实施要求与机遇都有新的变化:① “要更好推进以人为核心的城镇化,使城市更健康、更安全、更宜居,成为人民群众高品质生活的空间” ⑤和推动实现共同富裕目标结合起来。特别强调的是,新型城镇化的共同富裕,不是财富的均等,更不是简单地救济穷人,而是培养新的社会结构形态。②以人为核心的城镇化,不仅体现在空间的扩张和人的活动变化上,更体现在系统论思想上,要与“七大思维”科学思维方法和工作方法结合起来。③与贯彻中央城市工作会议讲话精神结合起来,要尊重城市发展规律,完善城市治理体系和治理能力,因地制宜解决城市病等突出问题。④强调信息化技术发展的作用,促进信息化在认知、数据、算法、算力4个维度的能力提升,推进城市智慧化建设。

⑤ 更好推进以人为核心的城镇化. http://www.xinhuanet.com/comments/2020-11/26/c_1126787126.htm.

2 城市科学研究的历史背景和指导原则 2.1 历史背景——钱学森提倡开展城市科学研究20世纪80年代,我国城镇化加快发展;钱学森[4]及时提出要开展建立城市学为主导的城市科学研究:“城市建设要有规划,要搞城市学的研究,都是说整体考虑的重要性。城市也是一个大系统,没有系统的整体考虑怎么行!”城市科学不同于城市规划、土地工程、水利工程等以改造客观世界为学问的工程技术,也不等同于政治经济学、地理学等基础科学,是两者兼具的应用理论科学,属于理论科学与工程技术的中间层次,对于这样一门科学的研究,需要:①以马克思主义哲学为指导;②用系统科学的观点和方法[4]。因此,研究城市科学问题,要用战略眼光、科学思维、务实精神,在全国城市格局下思考城市具体问题。

城市科学学派代表迈克尔·巴蒂[5]指出:认识城市不仅仅是理解城市空间,还需要理解流动和网络如何塑造城市。在复杂科学的基础上对城市科学中的区域科学及城市经济学内涵加以系统整理,迈克尔·巴蒂称之为“新城市科学”(new science of cities)[5]。新时代背景下,我国的城市科学应以建设社会主义现代化城市为目标,以马克思主义哲学为指导,运用城市科学的系统论思想和信息化手段,有目标、有方法地系统性解决城市问题。城市科学系统论的思维与习近平总书记指出的城市化战略和“七种思维” [6](战略思维、底线思维、系统思维、辩证思维、创新思维、法治思维、民本思维)相互呼应,在信息化的支持下,为研究当前城市发展问题提供思路。

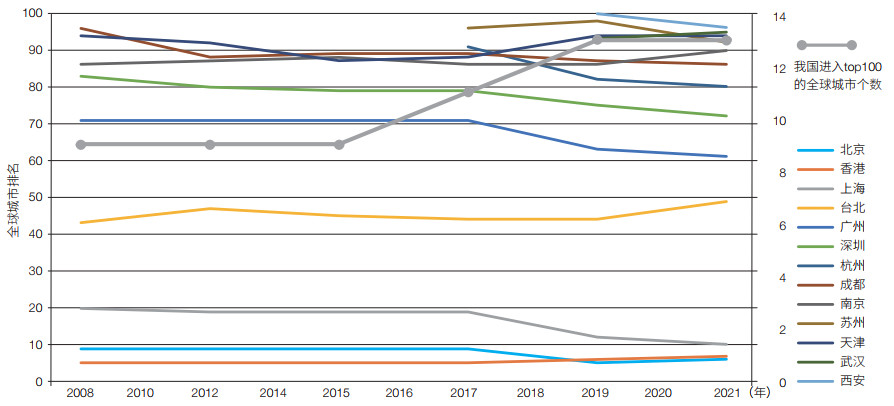

2.2 当今研究城市科学的指导原则(1)体现时代特征。当今世界正经历百年未有之大变局。中国经济发展迅速,成为全球投资的热点新兴市场,对世界政治经济格局产生深刻影响。随着我国城镇化建设进入中后期,坚持科技创新推动新型城镇化进程,越来越多的城市参与到国际城市竞争行列,我国城市和城市群正在改变世界城市格局(图 5)。全球治理体系的变革和调整,正在对人类的发展进程和趋势产生深刻影响。我国全面建成小康社会,进入建设社会主义现代化强国的新阶段。城市发展带来的经济总量、城市发展的格局、城市影响力和城市治理现代化等特征,决定城市科学研究将聚焦在党的十八大以后国家对城市和城镇化,以及城市化战略提出的要求上。

|

| 图 5 2008—2021年中国进入全球城市综合排名前100的城市及数量变化趋势 Figure 5 The ranking and number of Chinese cities in top 100 global cities in 2008–2011, ranks and number of Chinese cities in top 100 global cities 数据来源:美国科尔尼管理咨询公司(A.T. Kearney)发布的《全球城市综合排名报告2021》 Data source: 2021 Global cities report: Global cities: Divergent prospects and new imperatives in global |

(2)贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。在后疫情时代,城市科学研究应当贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,掌握全国城际间的人员流动特征,以更好研究解决农民工进城落户问题,推动人口要素更加合理配置,推动实现城乡区域共同富裕。城市化战略的完善要求用科学视野或者科学方法来探索城市未来。按照城市发展规律,来建设城市、都市圈和城市群。

3 城市科学:城市化和现代化的新思想 3.1 立足新阶段、贯彻新理念、构建新格局来思考城市科学(1)城镇化是现代化必由之路。人们向城市集聚是国家现代化的一般性规律,城市化进程包含着带动影响乡村社会变革。城市社会是技术进步和工业化的承载体,具有国际竞争力的核心城市及城市群是国家现代化的核心。城市宜居宜业、人和自然和谐相处是现代化应有内涵;现代化过程必然包括对自然资源的利用,减少对自然环境自我修复能力的干扰并防止造成自然环境破坏。

(2)我国城镇化时期区别于发达国家历史进程时期,是从工业文明走向生态文明时代的城镇化。从全球性的视野下看中国的城市发展,虽然城市经济发展前景清晰,但全球气候变化下城市的自然和社会等城市脆弱性和不确定性是当前城市问题研究的关键与重点。中国是全球气候变化的敏感区和影响显著区,升温速率明显高于同期全球平均水平[7]。我国城市不能再走先污染后治理的工业文明城镇化道路,而是要在实现生态文明的同时带动乡村振兴的中国特色现代化城市建设道路。当前我国仍处于城镇化过程中,针对不同区域面对或可能面临的风险类型,应结合本区域的风险处理机制,增强城市韧性。

(3)信息技术发展,带动人们思维方式、生活方式转变,也带来提高资源利用效率和生态保护能力。中国在信息技术领域已进入保持全球第一梯队行列,并且创新能力与欧美国家处于“并跑”甚至“领跑”阶段。新冠肺炎疫情之后,大数据查询行动轨迹功能成为疫情防控有效工具;城市交通,由传统交通网转向网络耦合发展模式;居民生活保障,由原来的线下依赖转向线上与社区结合服务模式;日常工作模式,由定时现场办公转向弹性工作机制。新型智慧城市是城市发展的全新范式,全方位资源利用效率和生态保护能力的提高,增加城市居民的幸福感与获得感[8]。

(4)走出一条中国特色的建设现代化城市道路,带动乡村振兴战略实施,提高新型城镇化水平。提高城市化率或城镇化率水平是社会发展阶段的定量化表述,本质上讲是为实现城乡的共同富裕,是社会发展的根本目标[9]。城乡统筹既是一项系统性工作,要通过多领域的公共政策综合作用,引导各种社会经济要素在城乡间的优化重组,最终实现城乡和谐发展;又是一项动态性工作,不同时期、不同城市的工作重点存在差异,其实现过程具有阶段性和层次性特征,需因时、因地制定相关政策。

(5)建立高质量的城市生态系统和安全系统,让城市人民群众生活在高品质生活的空间。城市规划应从以推动经济增长为目标,调整到以构建高质量的城市生态系统和安全系统为基础,以及推动经济高质量发展为目标。面对跨行政区域生态问题,采用政府间合作方式,协同规划,协同治理,实现区域生态治理;而在行政区内部,以生态环境容量为约束条件科学地规划和控制发展规模,以实现多尺度生态系统保护目标[2]。

3.2 城市科学的研究内容与方法(1)城市是社会文明进步的表现。到2035年,我国人口预计70%以上居住在城市[10]。在新时代背景下,城市不仅在变大,而且变得更加复杂。我国城市的全球城市排名不断上升(图 5),并带动形成跨行政区资源配置的京津冀、长三角和粤港澳大湾区等城市群。城市作为一个完整的不可分隔的系统和对象,应该以系统论的思想研究城市问题。同时,城市科学理论是自然科学与社会科学交叉的应用理论科学。这意味着研究城市问题要研究人在城市社会的活动规律问题,因此需要建立新的思维视角。

(2)城市存在和发展的基本原理,是居住在城市的人们相互之间的沟通、合作。城市不只是空间区位的集合,而且是不同空间区位之间相互关联的综合体。不同于传统城市规划的空间思维,城市不仅是简单的空间关系,还包含人在空间中的流动关系。因此,需要以完整网络体系来思考城市问题。信息时代,数据成为关键生产要素,从而使时间维度的城市科学研究具备条件。在大数据背景下的城市科学研究需要学者和规划师完成从空间维度到“空间维度+时间维度”的思想转变[5]。城市科学应当顺应这个概念,研究人们为什么集聚和生活,又如何进行社交活动等;还要研究能源供应、城市交通、人居环境及生态环境影响。

(3)城市发展变化不可预见性愈加显现。新一轮科技革命和产业变革正在全球范围蓬勃兴起,新技术在城市多个场景得到应用,改变了城市发展的范式,是当前阶段城市研究的基础问题。数字时代将改变传统认知的空间和距离,也可能促进人口流动从单一向少数大规模城市聚集转向同时向众多中小城市转移。这增加了城市发展不可预见性,因此,需要在城市发展的格局与问题研究中仔细思考。

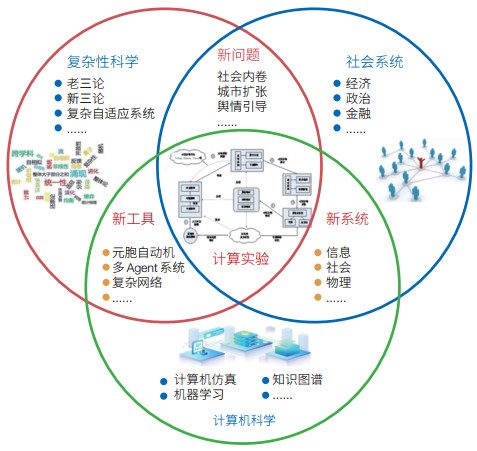

(4)人们关心和规划城市的未来愿景。规划未来城市以广义建筑学和社会管理理论为基础,已经历了1个多世纪。城市物理空间状态的稳定性和人们行为的改变速度存在显著差距。城市规划若仅研究城市物理状态则不足以应对当前城市发展变化的不可预见性。空间是慢变量,人的行为是快变量。在存量提升的高质量发展阶段,慢变量是提高存量实际利用效率,快变量是人对城市发展动力的需求。研究城市科学,运用系统论、多学科融合的思维和方法,将城市视为物质网络基础上人们活动的需求(图 6)。

|

| 图 6 社会科学方法解决城市问题 Figure 6 Social science approaches to urban problems |

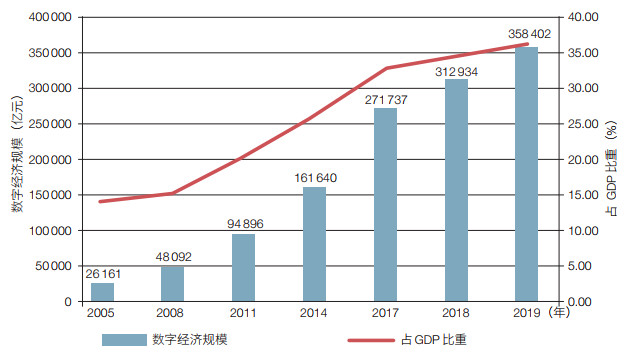

(5)信息化技术进步,数字经济发展,已经是经济社会发展的大趋势。2019年我国数字经济增加值达35.8万亿元,对国内生产总值(GDP)增长贡献率达67.7%(图 7);同时,工业互联网服务企业超40万家[12]。城市研究和城市规划采用信息分析技术,有序推动数字城市建设,从而实现公共服务均等化。信息化带来生产链的变革,生产组织社会化和社群化制造是数字经济发展的趋势[11-13]。从信息化到数字经济发展过程中,只有适应并研究信息化带来的变化,才能利用规律性研究结合社会发展,有序推动数字城市建设。

|

| 图 7 2005—2019年中国数字经济增加值规模及占GDP比重情况 Figure 7 Year 2005-2019, China's digital economy scale and proportion of GDP |

(6)城市科学理论需要城市交通学研究来支撑。城市交通学是城市科学的重要组成部分,这一点既体现在城市交通学继承了钱学森城市科学的理论构思和研究方法,也反映在新型城镇化和信息化时代背景下,城市科学需要在研究理论和方法范式上进行转变的客观要求。特别是城市交通学作为新技术、新服务、新模式广泛应用的领域,相关学术研究已是当今城市科学研究的前沿阵地,是进一步推动城市科学发展的重要力量。无论是从关注城市的物质和空间形态,还是从建设智慧城市的角度,都要以多学科思维、系统论方法来研究城市交通的理论。城市交通需要应对因人的生活质量提升带来的便捷交通出行需求,以及因城市人口增长带来的高效交通组织需求。城市交通学是城市科学的不可缺失的组成部分,直接关系到完善城市化战略的实施。相对于静态的物质和空间形态,城市交通是动态的。城市科学中人的活动研究,包括信息技术对居民出行的变化影响,需要城市交通的研究支撑。

(7)城市交通学研究目标和内涵。城市的开放性,决定城市交通学交叉、开放性、包容性。城市交通学的研究内涵包括:①服务于人的需求、组织城市运行是从研究人的行为的社会学出发,以城市经济社会发展为基本要求。城市交通是人的需求层次的交通运行,直接关联城市化地区发展[14]。②加快培育现代化都市圈,增强城市群实力和竞争力,充分体现了其时代发展阶段的特征,充分体现了城市交通的开放性。③交通支持引领新业态发展,充分体现城市交通支持创新发展的包容性;借助新技术、新业态,促进城市居民出行和服务的公平。

城市化战略关系到我国城市化道路怎么走的重大问题。信息化带来人的需求和城市运行模式的变化,以城市科学来指导研究城市发展,是当前紧迫的任务,特别是要完善城市化战略。城市未来发展的不可预见性愈加明显,要让城市成为人民群众品质生活的空间,就要以马克思主义哲学和系统论为指导,以习近平新时代中国特色社会主义为指导,体现时代特征,有目标、有理论、有方法地解决城市运行的现实问题,而不是孤零零地解决某一个问题。将城市视为物质网络基础上人们活动的需求,城市规划应以更加系统的社会科学方法支撑未来规划的转变。城市交通直接关系到完善城市化战略,城市科学研究中人的流动,包括信息网络变化需要城市交通的研究支撑。

| [1] |

钱学森, 于景元, 戴汝为. 一个科学新领域——开放的复杂巨系统及其方法论. 自然杂志, 1990, (1): 3-10. Qian X S, Yu J Y, Dai R W. A new discipline of science-The study of open complex giant system and its methodology. Nature Magazine, 1990, (1): 3-10. |

| [2] |

汪光焘, 李芬, 刘翔, 等. 新发展阶段的城镇化新格局研究——现代化都市圈概念与识别界定标准. 城市规划学刊, 2021, (2): 15-24. Wang G T, Li F, Liu X, et al. New patterns of urbanization in the new development stage-The concept and identification standards of modern metropolitan areas. Urban Planning Forum, 2021, (2): 15-24. |

| [3] |

Yao Z F, Ye K H, Xiao L, et al. Radiation effect of urban agglomeration's transportation network: Evidence from Chengdu-Chongqing urban agglomeration. China Land, 2021, 10(5): 520. DOI:10.3390/land10050520 |

| [4] |

钱学森. 关于建立城市学的设想. 城市规划, 1985, (4): 26-28. Qian X S. Assumptions about the establishment of urban science. City Planning Review, 1985, (4): 26-28. |

| [5] |

Batty M. The New Science of Cities. Cambridge: MIT Press, 2013.

|

| [6] |

习近平. 习近平谈治国理政(第三卷). 北京: 外文出版社, 2014. Xi J P. The Governance of China (III). Beijing: Foreign Languages Press, 2014. |

| [7] |

中国气象局气候变化中心. 中国气候变化蓝皮书2021. 北京: 科学出版社, 2021. China Meteorological Administration National Climate Center. Blue Book on Climate Change in China 2021. Beijing: Science Press, 2021. |

| [8] |

汪光焘, 李芬. 推动新型智慧城市建设——新冠肺炎疫情对城市发展的影响和思考. 中国科学院院刊, 2020, 35(8): 1024-1031. Wang G T, Li F. Construction of new smart city powered by informatization effects and thinking of COVID-19 epidemic on urban development. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(8): 1024-1031. |

| [9] |

汪光焘. 城乡统筹规划从认识中国国情开始——论中国特色城镇化道路. 城市规划, 2012, 36(1): 9-12. Wang G T. Urban-rural integration planning should begin with understanding Chinese situation: A discussion about urbanization with Chinese characteristics. City Planning Review, 2012, 36(1): 9-12. |

| [10] |

United Nations Development Program. China Human Development Report. 2013:Sustainable and Liveable Cities: Toward Ecological Urbanisation. Beijing: China Translation and Publishing Corporation, 2013.

|

| [11] |

杨忠阳. 我国数字经济规模已占GDP三成多. (2020-09-18). https://politics.gmw.cn/2020-09/18/content_34199869.htm. Yang Z Y. The scale of China's digital economy has accounted for more than 30% of GDP. (2020-09-18). https://politics.gmw.cn/2020-09/18/content_34199869.htm. (in Chinese) |

| [12] |

黄阳华. 工业革命中生产组织方式变革的历史考察与展望——基于康德拉季耶夫长波的分析. 中国人民大学学报, 2016, 30(3): 66-77. Huang Y H. A retrospect of the evolution of production organization in industrial revolutions and beyond-an analysis based on kondratiev long wave. Journal of Renmin University of China, 2016, 30(3): 66-77. |

| [13] |

戚聿东, 刘健. 第三次工业革命趋势下产业组织转型. 财经问题研究, 2014, (1): 27-33. Qi Y D, Liu J. Industrial organization transformation under the trend of the third industrial revolution. Research on Financial and Economic, 2014, (1): 27-33. |

| [14] |

汪光焘, 王继峰, 赵珺玲. 新时期城市交通需求演变与展望. 城市交通, 2020, 18(4): 1-10. Wang G T, Wang J F, Zhao J L. Evolution of urban travel demand in the new era. Urban Transport of China, 2020, 18(4): 1-10. |