2. 中国科学院科技战略咨询研究院 北京 100190

2. Institutes of Science and Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

2017年以来,美国政府不断强化中国为其科技创新领域重要战略竞争对手的观念。在这一观念主导下,美国政界及一些智库和媒体不断渲染所谓的“中国威胁论”,夸大中国各种科技指标的实际意义,造成过度的战略忧虑在美国国内蔓延,也对中国认知美国国内对中美关系的态度产生着影响。例如,美国“中国战略组”智库在2021年1月发布的《非对称竞争:应对中国科技竞争的战略》,以及某些智库发表的类似报告,已为中国科学界所熟知。在这种情形下,我们需要认清中美科技关系已发生重大改变的长期性和复杂性,在继续了解和研究美国智库对所谓中美科技竞争看法的同时,关注美国科学界对中美科技关系的观点和建议。美国科学界秉承国际科学共同体的传统,更多地从科学发展本身和全球性的特点,理性、客观地看待美国科技自身的发展,更多地从科学的普遍性和国际性视角看待中美科技关系,由此会在中美科技关系方面融入客观、理性的认识。这既有助于我们更加全面地认识美国国内各界对中美科技关系的各种观点,也有助于探讨双方存在的共同点,促进双方在非敏感科技领域加强战略沟通,从而降低在科技领域的敌对认知,推动形成良性互动。

本文的目的是对涉及中美科技关系的美国智库和科学界的代表性科技政策报告作一述评,分析其背后的思想和措施的含义,提出关于中国促进双方科技交流与合作的建议。

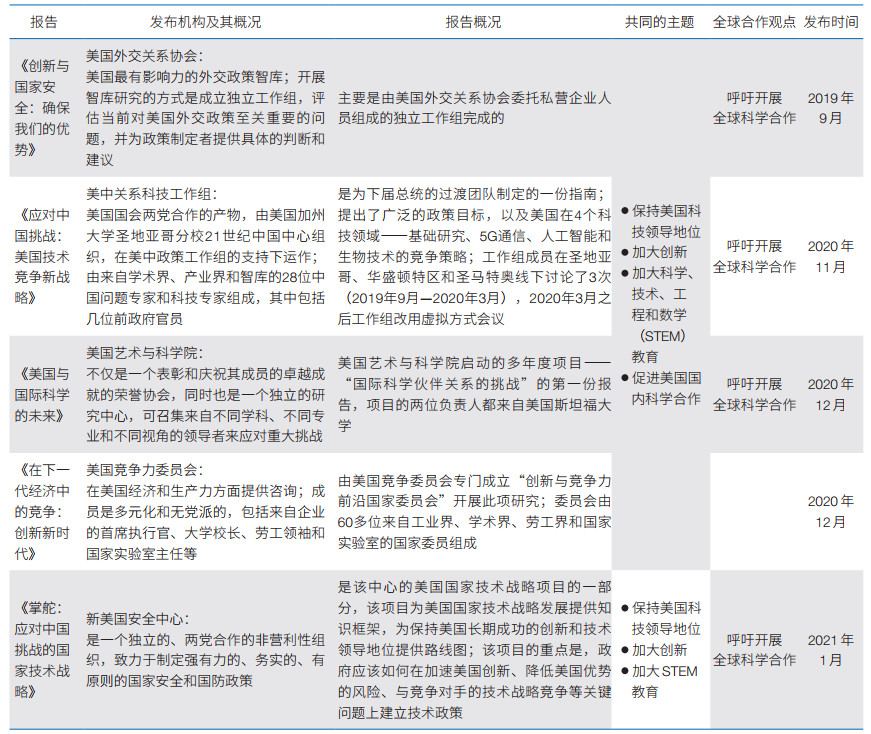

1 美国智库和科学界的代表性政策报告2021年7月开始,美国国家科学、工程与医学院(NASEM)旗下的期刊Issues in Science and Technology(《科学技术方面的问题》)开展了关于美国未来75年科学与创新政策的讨论。2021年7月12日发表的《未来75年美国科学与创新政策:导言》一文,选出了2019—2021年发表的10篇科技和创新政策的报告。该文章称,这10篇报告虽然重点不同,“但它们展示了几个共同的主题,旨在引导科技政策朝着更有成效的方向发展” ①。其中5篇报告将与中国竞争作为重要参照或重要内容,并提出应对举措。这5篇报告是(表 1):2019年9月美国外交关系协会发布的《创新与国家安全:确保我们的优势》(以下简称《创新与国家安全》)[1]、美中关系科技工作组2020年11月发布的《应对中国挑战:美国技术竞争新战略》(以下简称《应对中国挑战》)[2]、美国艺术与科学院于2020年12月发布的《美国与国际科学的未来》[3]、美国竞争力委员会2020年12月发布的《在下一代经济中的竞争:创新新时代》(以下简称《在下一代经济中的竞争》)[4]和新美国安全中心2021年1月发布的《掌舵:应对中国挑战的国家技术战略》[5](以下简称《掌舵》)。

① Conn R, Crow M, Friend C, et al. The Next 75 Years of US Science and Innovation Policy: An Introduction. (2021-07-12)[2021-12-01]. https://issues.org/the-next-75-years-of-us-science-and-innovation-policy-an-introduction.

这5篇报告基本代表了美国外交、中美关系、科学、经济和安全等主要领域的智库研究成果。美国国家科学、工程与医学院选择这5篇报告,一方面认为它们比较全面地反映了美国智库对美国国家战略与中美科技关系的看法,另一方面这本身也代表美国科学界认同这些报告的典型性。

此外,美国国家科学、工程与医学院2020年12月发布的《无尽前沿:科学下一个75年》[6]报告,以及Issues in Science and Technology正在进行中的“未来75年美国科技政策讨论”系列文章中也有针对中国竞争及对策的讨论。本文也把这份报告和相关文章作为参考依据。

以上6份报告和有关文章(以下简称“代表性政策报告”)比较全面地反映了美国科学界和智库对中美科技竞争与合作及中国科技创新的看法。

2 代表性政策报告的主要内容及分析代表性政策报告共同的特点是分析了美国面临的挑战,提出为保持和维护美国在科技方面全球领先地位的思想和政策措施。本文从4个方面,对这些报告做一归纳和总结。

2.1 形势分析与对中国影响的观点代表性政策报告都谈到美国发展的国际形势和面临的挑战。科技自身的发展、全球创新的加快,以及其他国家实力上升带来的竞争等是美国面临的挑战。代表性政策报告认为,中国的快速发展给美国带来极大挑战,甚至是威胁。

(1)研发方面:美国的下降与中国的上升。所有的报告都指出,中国在研发的投入、人力、产出等方面已经快速发展,正在赶上美国,甚至有些指标已经超过美国。相比之下,美国在全球研发的份额不断下降。例如,美国国家科学院(NAS)的《无尽前沿:科学下一个75年》报告指出,美国在全球研发支出中的份额从2000年的近40%下降到2017年的28%。在此期间,中国在全球研发资金中所占份额从不到5%上升到25%以上[6]。《创新与国家安全》指出,中国正在缩小与美国之间的科技差距,尽管目前还不可能达到与美国旗鼓相当的水平,但可能很快就会取得人工智能(AI)、机器人技术、能量储存、第五代移动通信技术(5G通信)、量子信息系统和一些生物技术领域的领先地位[1]。

(2)认为中国是一个前所未有的竞争对手。有3个智库报告认为美国与中国正进入全面竞争的关系[1, 4, 5],认为应把中国作为竞争对手。《创新与国家安全》认为:“中国现在是世界第二大经济体,既是美国的经济伙伴,也是美国的战略竞争对手,是另一种类型的挑战者。与美国紧密相连的中国正在启动政府主导的投资,增加理工科毕业生的数量,并动员大量数据和全球科技公司,以追求雄心勃勃的经济和战略目标。” [1]《下一代经济的竞争》则认为中国竞争兼有当年苏联军事优势和日本经济优势的特点,直接威胁到美国以技术为根基的创新领导地位和长期竞争力,美国必须出台国家层面的有力举措加以应对[4]。《掌舵》认为美国面临着来自中国的前所未有的竞争;由于经济、政治及军事实力源于科技实力,而科技实力正是中美竞争的前沿与核心。技术上的领先地位将在很大程度上决定未来几年美国的整体状况[5]。

(3)对美国政府对中国态度的批评。《应对中国的挑战》批评当时特朗普政府对中国的态度,认为不应该全面与中国“脱钩”。该报告认为,美国政府对来自中国的竞争挑战反应过度,这样做将破坏全球开放环境中蓬勃发展的创新生态系统。但同时认为,美国的状况比悲观主义者以为的要强大得多——从长远的技术发展趋势上看,美国在基础研究、5G通信、AI和生物技术这4个领域皆处于领先地位[2]。

2.2 全球科学合作5篇智库报告都谈到全球科学合作,其中4篇所述的合作主要是指与盟国建立技术联盟[1, 2, 4, 5],2篇报告专门论述了全球科学合作和开放合作[2, 3]。

(1)《美国与国际科学的未来》。科学是一个不断发展的、有着无止境前沿的领域,是一项真正国际化、需要广泛合作的事业。美国需要开展科学合作的理由如下:①科学问题的全球性质使得推动知识进步往往需要国际参与;②充分利用国际人才,以保持强大的科学、技术、工程和数学(STEM)人才队伍;③提高美国经济竞争力,促进繁荣;④维护美国国家安全——为了安全,美国必须与同盟甚至对手一起合作;⑤分担科学投入,这也是成功参与国际大科学计划的要求;⑥促进伦理规范和科学准则的发展与应用。以国际水稻研究所(IRRI)为例,说明美国主导的国际科学合作给世界带来的好处。国际水稻研究所是1960年由洛克菲勒基金会和福特基金会在菲律宾的政府基金会支持下成立,地点设在菲律宾大学校园里。该研究所组建了一个国际科学家团队,开发高产水稻作物品种。经过多年试验,1966年11月,该研究所正式发布了由中国种和印度尼西亚种杂交的水稻品种IR8。IR8于1967年在印度的一个农场种植,它的成功迅速传播到该地区和世界各地的农场,并由此带来了一场绿色革命。

(2)《应对中国的挑战》。谈到开放与合作时表示,美国公司需要在全球范围内大规模运营,美国的开放也确保了其急需的全球人才源源不断地进入美国。美国吸引顶尖人才的能力对其实力至关重要,而对跨境合作和移民的广泛限制削弱了美国的创新能力。

(3)“未来75年美国科技政策讨论”系列文章。Guile和Wagner[7]认为,随着研究广度与深度的不断提升,全球科学家和工程师形成了深度融合的网络,并不断通过合作实时共享成果;而全球学术研究网络与同样活跃的公司间/内跨国新知识研发与商业应用网络也是高度交融。这两个根本性转变决定了政策制定者必须注重从新的科学与工程知识中获取经济价值,不管这些知识来自美国还是世界其他地方。20世纪60年代,美国公共与私立部门研发投入占全球研发总投入的70%,而如今则跌至不及30%;如今20个国家的公共与私立部门研发投入占国内生产总值(GDP)比例已达到或超过美国水平。按美元绝对值计算(in absolute dollars),中国与美国的研发投入总量已相当。这意味着美国要在所有科学领域保持领先地位,并从国内外科研红利中获益,就必须开放。

2.3 美国的战略措施除了《美国与国际科学的未来》,其他4个智库报告都提出了具体的战略措施建议,包括美国国内和国外两个方面,涵盖长期战略、短期战略和系统性战略等多种类型。

(1)《创新与国家安全》。基于安全方面的战略考量,报告提出注重国防技术和与其他国家结成技术联盟的建议。该报告认为新的美国创新战略应该基于四大支柱——资金、人才、技术采用(technology adoption)和技术联盟;应全力支持基础和通用技术的创新,包括AI和数据科学、先进电池存储、先进半导体、基因组学、合成生物学、5G通信、量子信息系统和机器人技术;应吸引和培养科技人才。引人注目的是,报告提出仿照1958年对美国国家发展起重要作用的《国防教育法案》,制定一部21世纪的国防教育法,其目标是拓宽STEM方面的人才渠道[1]。

(2)《掌舵》。报告提出的战略的核心思想是提升美国创新能力,以及与盟友合作、与中国竞争;提出美国政府必须制定新的国家技术战略,其中应包括四大支柱。①提升美国竞争能力。具体举措包括提高研发投入,实施国家人才战略,吸引并留住全球最优秀的科技人才,充分利用科技基础设施与资源等。②保护美国核心技术优势。包括重塑出口管控目标,抵制、减少非必要技术转移,以及重组核心供应链。③与美国盟友合作以有效应对中国竞争和全球挑战。包括提高双/多边研究合作投入,建立多边人才合作网络,编撰技术使用规范,建立志同道合国家网络,共同打造技术政策。④与时俱进。包括定期进行战略更新等[5]。

(3)《在下一代经济中的竞争》。提出了创新新时代的政策路线图,划定了确保创新领导地位、推动创新发展、提升创新速度与实现创新包容性的路径。该报告雄心勃勃地提出了在创新新时代将美国创新实力提升10倍的4个方面(共22条)政策建议。①确保创新领导地位和实施国家创新战略。具体建议包括:建立白宫国家竞争力与创新委员会,建立各州竞争力与创新委员会,以及创建新技术国策计划和国际创新集团等。②提升美国研发与部署创新的数量。具体建议包括:将联邦研发投入提升至20世纪60年代水平,将美国企业税率保持在相对欧盟和经济合作与发展组织(OECD)国家有竞争力的水平等。③提升美国创新速度。具体建议包括:实施美国电子基础设施准入与包容计划,以及拓展国家实验室职能等。④提升参与创新的美国人才数量和多样化[4]。具体建议包括:确保联邦、州和当地所有针对提升创新能力与强化创新教育的计划和投资能够解决少数族裔与妇女的参与问题,以及在经济与社会状况不佳的社区建立多学科工程创新中心和生态系统等。

(4)《应对中国的挑战》。提出了旨在重新校准美中科技关系的长期战略,这一战略基于3个相辅相成的目标。①自强。建议以更富活力和更可持续的方式提升美国创新能力。具体建议包括:增加科技研发投入、强化美国特色商业创新模式、重塑美国在技术标准制定方面的领导地位、大力吸引全球优秀人才等。②针对性风险管理。主张强化风险管理,以应对现实和未来的安全威胁与非法行为。具体建议包括:精确定义政策问题、着眼未来、聚焦多层风险管理策略、赞同“小院高墙”模式、建立新技术联盟、政府统筹协调和供应链多元化等。作为中美科技彻底“脱钩”的替代方案,报告建议参照网络空间安全模式,采取针对性风险管理。③开放。建议最大限度维护开放融合的全球知识体系与创新经济,以充分享有其所带来的福利。具体建议包括:根据技术风险与收益分类施策、通过互惠谈判保持双方稳定的相互依赖、共同推动负责任的科学伦理建设、重新激活国际商业与技术合作的规则与机制等。

2.4 关于与中国开展科技合作的思想报告中只有《美国与国际科学的未来》和《应对中国的挑战》提到与中国的科技合作;同时,“未来75年美国科技政策讨论”系列文章中也有文章提及。

(1)《美国与国际科学的未来》。“与中国竞争”部分谈到与中国的合作。该报告指出,美国和中国之间长期存在的政治和经济紧张局势已经升级,有可能损害双边科学合作。中国是美国最大的科学合作伙伴,但对合作的极端限制不必要地阻碍了这种科学合作关系,并直接威胁到美国研发企业的成功,进而威胁到美国整个国家。美国应当支持并不断拓展国际科学合作,包括与中国这样关系紧张的国家。新冠肺炎疫情及其应对进一步证明了国际科技合作为美国和世界带来的收益远大于风险[3]。

(2)《应对中国挑战》。该报告指出,与冷战时期美苏竞争不同的是,现今中美双方在全球领导地位的争夺中融入了经济增长与稳定、气候变化和公共卫生等全球性问题相关的共同利益。渗透到美中关系方方面面的是关键科技水平,而这其中既有激烈竞争,也有必要合作。该报告不主张完全与中国“脱钩”;认为允许全球技术体系分裂成以美国和中国为首的“两个阵营”将会弄巧成拙,不切实际。该报告赞同对中国实施“小院高墙”的策略,提出了与中国合作的2个建议:①通过互惠谈判保持双方稳定的相互依赖,认为美国可在互惠原则指引下,在生物医学、AI数据等方面与中国保持相互获取的通道;②共同推动负责任的科学伦理建设,认为中美大学可以就科研诚信问题开展联合培训,以增进双方在科研伦理方面的互信。该报告专门论述了与中国在基础研究领域的合作。认为即使在冷战高峰时期,美苏科学家仍在基础物理和其他研究领域开展合作,因此与中国研究人员的合作应继续。但应实行针对中国和其他国家安全风险的防控举措,如大学实施要求研究人员和员工对与中国合作情况进行严格报告的制度等[2]。

(3)“未来75年美国科技政策讨论”系列文章。Valerie等[8]提出了根据合作潜在回报来对研究领域进行分类评估的框架,以减少地缘政治对科学合作的影响。这一框架将研究领域根据合作可能带来的社会回报和政治风险分为高风险高回报、高风险低回报、低风险高回报、低风险低回报4类,并就每类合作提出了具体的策略建议,从而为在提升合作效益的同时精准管控科学合作风险提供了很好的框架指引。

2.5 结论与分析综上,美国智库和科学界重要思想和观点可以概括如下。

(1)竞争成为中美科技关系的主题。竞争思想的核心是增强自身的科技能力,在力量对比上先占据上风。只有不断增强自身的科技实力,才能在新一轮科技革命与产业革命中抢占先机,才能在激烈的国际竞争中取得胜利。各智库的报告从不同的角度提出了美国推进科技发展的新的战略、新的思路和新的形式,核心都是要通过增加对研发、创新、人才的投入和统筹协调各方力量等措施不断提升美国的科技实力。

(2)竞争在不同领域的激烈程度有所不同,但中美科技合作仍有潜力与空间。中美两国在国家安全方面面临竞争;在经济领域以竞争为主,但仍有一定的合作空间和潜力;而在全球性问题和基础研究方面,仍有很大的合作空间和潜力。

(3)中美科技关系既有竞争又有合作,智库和科学界的观点在这方面各有侧重。智库的观点是以竞争为主,更多强调来自中国的竞争与威胁,呼吁联合盟友对中国进行精准遏制与封杀。也有的智库主张,面临来自中国的激烈竞争,美国仍应坚持适度的开放与合作,平衡风险与收益,以充分分享开放融合的全球知识体系与创新经济所带来的福利[2]。科学界则更多地谈到与中国合作,认为双方合作已经结成一条坚固的纽带,并且在应对新冠肺炎疫情等方面的合作已取得丰硕成果;加强双方的合作不仅对两国科技发展有益,对改善两国关系也有重要的作用[3]。

总的来说,本文所选的5篇智库报告是特朗普政府后2年内的报告,可以看出美国对华思想的一致性和变化。这5篇智库报告与特朗普政府都认为中国作为大国的发展,损害了美国的利益;但如何看待和应对中国对美国的影响,两者是有差异的。特朗普政府认为美国实力的下滑主要是中国的影响,强调的是与中国全面“脱钩”,采取的是冲突策略,这在美国思想界和科学界遭到很多批评。美国思想界和科学界认为美国实力下滑,更重要的是自身原因。这5篇报告的观点反映了这种思想,主张加强自身实力,以与中国竞争;主张精准管控,有限“脱钩”;主张适当开放合作。拜登政府第1年的实际政策,也正是按照这样的思路开展的。科学界坚持促进中美科学合作的许多主张被淹没在政府和多数智库喧嚣的声音中,没有被充分注意到。

可以说,尽管未来中美科技竞争大于合作,但双方仍有合作的共同基础。美国对华政策正在变得更加务实灵活且更有针对性和操作性。面对这一新形势,我们应积极开拓新思路、研究新对策。

3 启示与建议当前,世界百年未有之大变局加速演进,新冠肺炎疫情影响广泛深远,世界经济复苏面临严峻挑战。同时,科技发展日新月异,人类面临的共同挑战不断增多,全球经济和政治关系正处于调整和重组时期。习近平总书记提出构建人类命运共同体的理念,中国呼吁加强科技开放合作,通过科技创新共同探索、解决重要全球性问题的途径和方法,共同应对时代挑战,共同促进人类和平与发展的崇高事业②。我们需要站在全球发展的高度,以新思想指导和谋划新时代的国际科技合作,把中美科技交流合作放在全球科技合作的大视野中长远看待,努力寻找中美科技关系的共同点,积极推进双方的交流合作。

② 习近平向2021中关村论坛视频致贺. (2021-09-24)[2022-01-19]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-09/24/content_5639144.htm.

3.1 坚持科学的普遍性和国际性秉承国际科学界关于科学具有普遍性和国际性的传统,科学是一项普遍性和国际性的人类共同事业,国际性和开放性是科学的本质特征。中国需要与全球科学界携手共进,共同推进世界科学发展。

当前,科学的开放性在全球科学界皆有共识。欧美发达国家均积极推动开放科学运动发展的大趋势,突出科学作为人类公共产品的普遍、共有、无私利的属性,通过开放合作推动科技界共建科技领域的人类命运共同体。我们应顺应开放科学从理念走向实践,借助联合国教科文组织(UNESCO)、国际科学联合会(ISC)、全球研究理事会(GRC)等全球科技治理多边平台积极推进开放科学和国际合作之机,积极发起参加相关讨论,推动这一理念深入人心。

3.2 凝聚中美在科学方面的共同利益和扩展合作空间尽管形势严峻,但中美双方在一些科技问题上仍拥有共同利益和合作空间。

中美双方合作的一个共同基础是全球性挑战。应对如气候变化、新冠肺炎疫情、粮食危机、生物多样性等人类社会重大挑战急需科技的强力支撑,需要全球科技界携手共进,尤其是中美两个大国间的紧密合作,这一点是中美双方共识。应高度关注近年来国际科技合作愈发聚焦全球挑战、跨学科主题和科学的社会影响等新趋势,积极参与相关研讨与实践,通过合作共同探索解决重要全球性问题的途径和方法,并使其成为中美两国科技合作的重要黏合剂。

中美双方的共同利益点在基础研究领域。基础研究的产出惠及全人类,中美双方在这一领域仍可开展互惠共赢的合作,这是双方共识。应积极把推进基础研究领域的中美合作作为保持中美科技交流与合作乃至两国关系的一条重要纽带,并以此促进中美科技更多领域的合作,推动构建开放包容的科学生态。

3.3 加强中美两国科技界人员交流与对话沟通推动中美两国科技界就共同关注问题相互理解,形成良性互动。应积极推动中美科学界和科学基金资助机构对一些共同关注的问题(如科研诚信、知识产权、开放科学、数据管理等)开展研讨,让科学界在中美两国政府决策过程中更好地发挥专业性和建设性作用。如能够在非敏感科技领域就以上问题加强战略沟通、消除误解、减少误判,可推动中美双方形成互信、互利和共赢的良好氛围。从代表性政策报告中看出,除了继续保持科学上的合作以外,美国科学界也希望在这些问题上与中国展开对话与合作。

3.4 妥善处理我国开放合作与科技安全的关系中国应精准管控中美科技合作中的安全风险。①加强战略研究。与领域专家、战略科学家共同梳理不同科技领域可能面临的安全风险,分类分层级精准研判风险点,并据此提出规避风险的政策手段和政策工具。推动制定符合中国国情的安全标准和政策框架,让科学界在合作中做到有规可依,有章可循。②面向不同类别的研究应有不同的实施路径。与我国国家安全相关的敏感研究应集中在特定机构完成,而非一般院校或科研机构;在以成果公开发表为目的的基础研究领域,应保持开放合作的大环境,确保研究生态充满活力和对国外同行成果的实时了解与应用。

| [1] |

Manyika J, William H M, Adam S. Innovation and National Security: Keeping Our Edge. New York: Council on Foreign Relations, 2019.

|

| [2] |

Working Group on Science and Technology in U.S.-China Relations. Meeting the China Challenge: A New American Strategy for Technology Competition. New York: U.S.-China Relations.

|

| [3] |

American Academy of Arts & Sciences. American and the International Future of Science. Cambridge: American Academy of Arts & Sciences, 2020.

|

| [4] |

National Commission on Innovation & Competitiveness Frontiers. Competing in the Next Economy: The New Age of Innovation. Washington DC: Council on Competitiveness, 2020.

|

| [5] |

Martijn R, Megan L. Taking the Helm: A National Technology Strategy to Meet the China Challenge. Washington DC: Center for a New American Security, 2020.

|

| [6] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. The Endless Frontier: The Next 75 Years in Science. Washington DC: The National Academies Press, 2020.

|

| [7] |

Guile B, Wagner C. A new S & T policy for a new global reality. (2021-07-01)[2022-01-20]. https://issues.org/global-science-technology-policy-guile-wagner.

|

| [8] |

Valerie J, Karplus M, Granger M, et al. Finding safe zones for science. (2021-09-01)[2022-01-20]. https://issues.org/finding-safe-zones-science-karplus-morgan-victor.

|