2. 国家纳米科学中心 北京 100190

2. National Center for Nanoscience and Technology, Beijing 100190, China

化学是一门以实验为基础的自然科学,在原子、分子、纳米等跨尺度、多层次上研究物质世界的组成、结构、性质、互作过程和演变规律。化学对整个科技领域的发展起到了强有力的支撑和推动作用,现代社会经济发展中的材料、能源、环境、生命与健康、资源与可持续发展等问题,均需要化学的理论与方法[1]。当今很多科技创新活动面临的“卡脖子”问题的本质是化学问题,如微纳加工技术、芯片加工技术的光刻胶、特高纯化学试剂等。

我国历来高度重视化学学科建设和发展,同时注重化学科学的基础研究与重大应用任务相结合,产生了诸如人工合成结晶牛胰岛素、人工合成酵母丙氨酸转移核糖核酸、青蒿素的提取等重大成果,为科技和经济社会发展作出了重要贡献。目前,我国化学人才队伍和论文数量均居世界前列,但仍然没有改变关键核心技术被“卡脖子”的局面。未来,仍需要加强化学的基础研究,加速与化学密切相关的重大科学问题和技术挑战的研究,加大化学领域的重大原创成果产出与应用,促进我国化学科学的快速发展。为此,本文在分析化学科学基本特征和领域发展历史经验的基础上,围绕我国化学科学发展的问题与挑战,结合优势与短板,提出我国化学科学的新研究架构,并提出适应新架构的对策与建议。

1 化学科学的基本特征(1)化学是一门承上启下的中心科学。化学不仅是一门理解化学现象、发现化学过程的独立科学,更是一门连接物质科学和应用科学的“中心科学”(central science),其在人类认识世界、改造世界中的作用是无可替代的。其他门类的自然科学之间,以及自然科学与工程技术之间的联系都需要以化学为中间媒介。例如,自然科学中的物理科学,需要通过化学作为中介,才能更好地开展生命科学和材料科学的研究;信息工程也需要将化学的基础性知识与信息传输、转换、存储等材料加工工艺、制造过程等相结合,才能实施高水平建设。化学作为一门中心科学,并不是指化学在所有学科中最重要,而是说明化学在社会和科学系统中的多边关系和地位,是一门承上启下的学科[2]。

(2)化学是一门既传统又不断发展的基础科学,新的化学交叉分支不断涌现。化学是创造新物质、新材料的基础科学,同时也与物理学、生物学、地理学、医学等学科相互渗透、相互促进发展[3]。例如,化学与生物学的交叉科学问题研究一直是当代科学中一个极其重要和备受关注的领域。合成生物学、仿生化学、生物化学、酶化学和化学生物学等与生命科学密切相关的研究领域在我国越来越受到化学领域研究人员的关注和重视。又如,纳米科学与技术在纳米尺度研究和精准控制物质世界的组成、结构、性质、互作过程和演变规律,是当今最为热门的研究领域之一,几乎渗透到物质研究的各个方面。

(3)化学是一门渗透于经济社会发展各个方面的实用科学。化学已经渗透到国民经济发展和人民物质文化生活改善和提高的几乎所有方面,无论是高新尖端技术,还是国民经济发展的各种支柱性和支撑性产业,或是人们的衣食住行、生活休闲、医疗保健,无不与化学科学的发展密切相关。化学塑造了世界,在能源、材料、微电子、环境、化工、医疗等各行业领域的科技支撑作用愈发显著。根据国际化工协会联合会2019年发布的《全球化学工业:催化增长并解决我们的全球可持续性挑战》显示,化学工业几乎涉及所有生产行业,通过直接、间接和诱发影响为全球国内生产总值(GDP)作出了7% 的贡献,是全球第5大制造业[4]。

2 主要国家化学科学发展的历史经验当前,世界大国正在把构建引领未来的能力,作为科技创新的战略导向。科技和创新,已经成为大国之间争霸的主要领域,全球正面临发展格局的新演变阶段。过去70多年,科学及其所服务的社会发生了巨大变化,政治、经济、安全、气候等全球性问题凸显。化学作为渗透到各个领域的中心科学,尤其备受关注;世界主要国家纷纷加大投入,且积极研究化学科研资助形式是否适应当今的社会变革和科技发展趋势,更新完善化学科学发展政策,不断升级化学科学研究规划。

2.1 理论研究和实际应用结合使得德国化学率先占据领先地位作为现代自然科学的重要基础,现代意义上的化学发轫于18世纪的欧洲,英国和法国先后成为化学的学术中心;从19世纪30—40年代开始,德国逐渐成为化学的学术中心,直到二战之前德国化学一直保持世界领先地位。1901—1939年的共40位诺贝尔化学奖得主中,德国学者有17位,远超同期英国和法国诺贝尔化学奖学者的数量[5]。

德国化学保持世界领先地位长达1个世纪之久,除了其先进的教育制度、科学的教育方法和优越宽松的科研环境外,最重要的原因是德国非常重视化学的基础理论研究和实际应用研究的结合。以染料工业为例,在德国政府的支持下,于1877年成立了德国国立化工研究所;该研究所以有机结构理论为指导,进行煤焦油的综合利用,使德国的染料工业及制药、香料工业迅速赶超英国。产业化应用实践及其带来的经济收益使得化学基础研究的课题源源不断,基础研究成果又迅速转化应用[6],形成正向循环。

自2006年起,德国政府陆续出台了“高技术战略”(High-tech Strategy),包括“纳米行动计划”“氢和燃料电池技术国家创新计划”“能源战略2050”等,聚焦尖端技术发展领域,体现了较强的国家需求导向。在科技计划和项目管理中,德国采用分类分级管理的方式,对不同的科技计划采取不同的组织模式[7]。德国对化学的支持嵌入在各类科技计划中,很好地体现了化学的中心地位和领域交叉的特征;其分类分级管理方式增加了项目管理的灵活性,有利于将企业、高校、科研机构等更多主体纳入管理中来,更好地促进了基础研究与实际应用的结合。

2.2 长期稳定支持造就了美国成为全球的化学研究中心二战之前,美国一直以应用研究为主,而基础研究主要依靠欧洲。二战以后,美国逐渐认识到,依靠他国输入新知识在科技领域不可能长期发展。以1945年《科学:无止境的前沿》为发端,美国政府一直在有计划、持续、高强度地支持基础科学研究;由此,美国化学的基础研究在世界上占有绝对的优势和稳固的地位,逐渐成为全球的化学研究中心。

美国联邦政府通过采用合同制、科研资助制等方式来确定研究方向,从而影响和引导科研机构和大学开展化学研究的内容,以此来体现国家意志,达到用经济手段控制和指导国家科技发展的目的[8]。美国政府以重大科学项目为依托,遴选最优秀的科研骨干,开展高水平的持续攻关,有效推动了化学的快速崛起。例如,在“曼哈顿计划”的牵引下,美国芝加哥大学的化学团队在著名化学家Glenn Theodore Seaborg带领下,为制备超铀、分离钚、诱导铀核裂变等提供了决定性的技术支持[5]。过去80年,美国及其培养的化学家获得了约2/3的诺贝尔化学奖,彰显了美国成为世界化学创新源头的地位。

进入21世纪前后,美国又密集部署了多项战略性研究计划,如“国家纳米计划”“材料基因组计划”等,有些通过立法保证稳定支持。例如,2000年美国开始实施“国家纳米科技行动(NNI)计划”;到2020年,美国政府先后6次发布“国家纳米科技研究战略”,仅联邦政府就累计投入280亿美元。持续的投资反映了美国对创新战略的优先支持,并大力促进了美国化学研究率先进入学科交叉领域并引领全球的发展方向[9]。美国体制决定了其科技计划制定具有如下特点:①有效的分权与制衡。各联邦部门以国家目标和优先领域为指导,在白宫的协调下,编制本部门的研发计划。②科技计划具有较强的连续性和稳定性。跨部门研发计划通常具有较长的时间周期,从而确保了联邦研发计划的总体稳定。

2.3 需求导向的发展战略有效提升了日本的化学发展水平日本政府高度重视化学学科及工业的发展,早在一战后,就成立了日本化学工业调查委员会和日本理化学研究所,这些专门的研究机构对于促进日本化学的独创性研究起到了重要的作用。二战后,日本政府为了解决粮食和穿衣问题,制订了一系列促进化工发展的产业政策;20世纪50年代中期,日本确立了以重工业及化工为产业重心的方针,化工水平得到了迅速提升[10]。由于战后初期日本的工业设备陈旧、技术落后,在日本政府的正确引导下,引进外资和先进技术成为战后日本化工迅速发展的重要手段。

1980年日本政府在《科学技术白皮书》中提出“科技立国”的方针,使日本从主要引进国外技术转向发展有独创性的自主技术,并逐渐强调基础研究[11]。有关化学的大型研究项目有功能化学、生物化学技术和新材料技术等。近年来,日本对化学能源领域非常重视,2006年颁布了以能源安全为核心的“日本新国家能源战略”,2017年出台“氢能基本战略”,2018年出台“第五次能源基本计划”。以国家、社会和产业需求为目标,通过立法、计划、规划等形式,全面推进学科发展,这是日本政府支持化学研究和创新的显著特征。

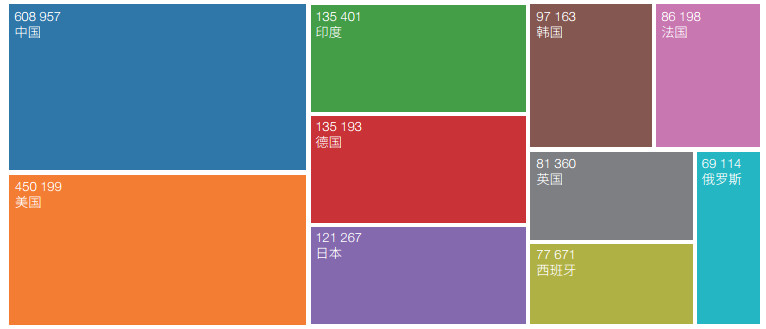

2.4 举国体制优势助力中国化学科学走上蓬勃发展之路新中国成立后,化学作为最实用的科学,在石油、纺织、涂料等关系国计民生领域具有重要的地位,受到国家高度重视。尤其是20世纪50—60年代,我国化学进入了快速发展期,逐步建立了专业齐全的研究部门,形成了一支有一定研究能力的队伍,包括专门的化学类研究所、大学的化学院系等。多年来,国家自然科学基金、“863计划”、“973计划”、科技创新2030—重大项目,以及2014年科技计划改革之后的新体系对化学研究的支持有效推动了化学在中国的发展。以2020年为例,全球化学专业文献中,中国科研成果占比最多(图 1)。在一些研究领域接近或达到世界水平,尤其是在人工合成蛋白质领域取得了重大成果[12]。

|

| 图 1 2020年全球化学专业文献数量(单位:篇)排名前10位的国家 Figure 1 Top 10 countries of global chemistry literature in 2020 |

人工合成结晶牛胰岛素便是我国最具代表性的化学研究成果之一,是非常接近诺贝尔化学奖的成果。1956年,国务院印发《 1956—1967年科学技术发展规划》,提出了57项重大科学任务,并从中综合提炼了12项紧急任务,其中就包括“蛋白质的结构、功能和合成的研究” [13]。在周恩来、聂荣臻等党和国家领导人的高度重视和大力支持下,中国科学院上海生物化学研究所、中国科学院上海有机化学研究所和北京大学化学系作为这项任务的主要承担单位。自1958年开始,历经6年9个月的艰辛,于1965年成功获得人工合成的牛胰岛素结晶[14]。总结人工合成结晶牛胰岛素的成功有两方面原因:①得益于党和国家领导人对基础研究的高度重视,将该项任务上升为国家意志,为早日完成牛胰岛素合成工作给祖国争光,科研人员做出了不懈的努力;②采取了举国体制的攻关组织方式,最初采取“大兵团作战”的方法,后因效果不佳而终止,改为由3家单位的精干力量紧密协作攻关,并取得了最终的成功[15]。

3 我国化学科学发展面临的问题与挑战经过多年努力,我国化学的基础研究取得了长足进步,形成了一批重大创新成果。例如,2020年化学领域共有15项成果荣获国家科学技术奖,其中4项成果荣获一等奖。然而,与发达国家相比,我国的化学研究还存在一些值得重视的问题及深层原因。

(1)化学作为“中心科学”的地位在我国有待提高。从自然科学的发展历史看,物理学作为开端,被认为是自然科学的代表,而随着人类对于生命健康的重视,生物学也逐渐受到重视;反观化学,作为连接二者之间的桥梁,却总是“退居二线”,在我国更是如此。例如,在我国的基础教育阶段,化学教育处于相对劣势地位。从资助特征来看,以国家自然科学基金为例,对化学的资助与数学、物理学、生物学、地球科学等一样,仍以传统的单一学科资助模式为主,这难以满足化学的交叉特性。

(2)重大原创性成果在化学领域最有可能实现但仍显不足。作为优势学科,我国化学研究水平处于世界前列,在一些领域已经接近“无人区”;并且,化学作为综合性、交叉性学科,是最有可能产生原创性成果的领域。然而,由于我国化学基础研究源于跟踪和模仿,知识积累不足、底层技术原理不清楚、基础工艺能力不足等原因,我国化学研究在开辟新方向、创立新学说、提出新理论等方面仍然较为缺乏。此外,我国化学基础研究资助主要来源于国家自然科学基金和国家重点研发计划的68个专项,这种“零散、点状”的支持方式不利于产出重大原创性成果。

(3)稳定支持不足不利于以反复实验和持续积累为特征的化学研究。根据Bjørk[16]对178年来诺贝尔奖获得者的统计研究,与其他领域相比,化学家可能要花最长的时间才能做出其最大成就。与以逻辑思维为核心特征的数学和物理学不同,化学研究更多依赖于连续反复的实验,更加需要“冷板凳”式的长期积累。然而,我国对化学研究尤其是化学基础研究的持续稳定投入还远远不够。例如,我国对纳米科学的支持以竞争性经费为主,虽然它们对我国化学基础研究的整体发展起到了关键作用,但过度竞争既不符合化学研究持续积累的特征,也不利于形成“甘坐冷板凳”的研究氛围。

(4)化学基础研究对现代工业领域的支撑仍然不够。近年来,我国化学领域SCI论文数量和引用量均居世界前列,但高质量论文的“繁荣”与高价值专利的“萧条”形成鲜明对比[17]。以化学药产业为例,2019—2020年,公开的全球化学药产业发明专利排行榜前50名中,中国只占了6席,且其中只有2家为企业,而美国却有18家企业上榜①。中国与美国、德国、日本在化学成果产业化方面还存在着较大差距。尤其是一些新兴的细分领域,如高性能复合材料、专用化学品、高端膜材料等,我国长期处于供给不足的状态,有的甚至严重依赖进口[18]。化学领域的基础研究成果离实际应用还有很长的距离。

① http://www.iprdaily.cn/article_24543.html.

4 我国化学科学发展的战略思考我国化学科学的发展,不仅应体现化学中心科学的特色,紧抓现代大化学科学发展的新理念、新特点和新模式,而且应坚持国家需求导向,围绕“四个面向”,构筑化学领域基础研究的新架构。

(1)面向世界科技前沿,开展挑战导向型研究。发挥我国化学领域基础研究的积累优势和我国的制度优势,针对化学领域的重大科学问题,重点开展分子制造化学、纳米科学、材料化学、分子磁体、分子聚集体、手性物质化学、动态化学、软凝聚态化学、非绝热化学等领域的前瞻性、原创性、引领性基础研究,不断探索“无人区”。

(2)面向经济主战场,开展质量导向型研究。以“双碳”目标为牵引,发挥化学在能源、环境、化工等可持续发展中的作用,重点开展精准催化(如纳米催化、单原子催化等)、能源化学、环境化学、分析科学与仪器、现代化工、绿色过程工程等交叉领域的基础研究和应用基础研究,为经济高质量发展和绿色发展提供源头支持。

(3)面向国家重大需求,开展任务导向型研究。结合产业实际需求和紧急攻关任务,剖析并梳理“卡脖子”问题背后的深层次原因和化学领域的基础原理,开展芯片化学、智能合成化学、分子光子学、新材料(如介孔材料、发光材料、新型碳材料)、光化学、化学设备与装备关键核心技术问题等当前及未来一段时间内急需的基础研究,为扭转关键核心技术受制于人的局面提供支撑。

(4)面向人民生命健康,开展使命导向型研究。以国家生物安全和人民生命健康为使命,通过化学的方法和理念解决生命科学问题,探究生命的化学本质,发展合成生物学、化学生物学、医用材料化学、生命分析化学与分子医学,发展新的临床分子诊断策略和疾病精准治疗策略等,为人民生命健康服务。

5 适应新架构的对策与建议为进一步发展我国化学科学,更好地发挥化学作为中心科学的作用,支撑科技强国战略,实现高水平科技自立自强,本文从资助模式、选题机制、研究范式、人才队伍建设和提升国际影响力5个方面提出适应化学新架构的对策建议。

(1)稳定支持与适度竞争相结合,形成符合化学中心科学特点和科研规律的资助模式。秉持化学中心科学的理念,既要推动化学自身发展,也要发挥化学在其他学科领域的作用。改变“撒胡椒面”“分蛋糕”式的传统经费支持方式,以实现重大科学目标为导向,部署长周期、跨学科的资助计划——建议以10年为一个周期,连续5个周期(50年)以上。在基础研究阶段,建立长期稳定的财政投入预算制度和稳定增长机制,提高投入强度;针对较为聚焦的方向,可视体量采用定向委托的方式,对于个别有实力的机构或团队,给予重点扶持和稳定支持。在应用研究、技术开发与产业化阶段,构建多渠道、多元化的投入机制;对于重大目标导向的研究,通过多种方法和路径的并行尝试,采用多个技术路线的良性竞争模式。统筹考虑科学计划与国立科研机构、全国重点实验室等国家战略科技力量的有机衔接,促进科学计划和研究基地、人才队伍、创新环境等多方面协同发展。

(2)兴趣导向与需求导向相结合,建立符合化学优势学科的选题机制。 ①对于已经进入世界前沿和“无人区”的我国化学优势领域,建立兴趣导向和自由探索的选题机制;完善科技政策和科研管理机制;尊重科研的本真,支持“从0到1”的原创性研究,促进更多国际引领性高水平科研成果的产出。②基于问题导向和需求导向,关注化学学科本身的重大问题对国民经济有哪些潜在影响,以及梳理“双碳”目标下需要解决的化学重大问题,积极部署和组织开展相关研究。③加强化学与其他学科的深度交叉融合研究。例如,加强表界面化学与先进物理表征、信息技术、清洁能源、环境保护、先进制造等前沿领域和国家急需技术的交叉合作,建立“以点带群、群点结合”的学科沟通交流环境和研究平台,开辟新的研究节点,形成在基础理论上的创新和突破。

(3)基础研究与应用研究相结合,构建符合化学“实用科学”的研究组织模式。通过政策引导,与机械、电子、制药等工业领域交互,加强产学研结合,引导企业参与研发工作,将实验室的研究成果转化成可为国家能源、环境、健康、国防等领域作出实质贡献的产品和技术,真正造福于国家和人民。同时,鼓励科研人员以多种形式参与企业研发,给科研工作者更大空间,让他们在产业转化中获得实际利益,更好地促进基础研究成果向生产实际靠近。鼓励从瓶颈技术角度凝练科学问题,梳理出如芯片、仪器等“卡脖子”、潜在“卡脖子”和“反卡”研究领域中的化学问题作为研究重点。坚持实验和理论同步并行、融为一体,加速重大科学问题的发现和解决,做到“基础前沿,原创优先;科学论文,质量优先;专利授权,落地优先”。

(4)信任授权与绩效考核相结合,建立从教育到科研的多层次化学人才培养与评价体系。在研究平台、科学设备、人员配备方面给予科研国家队重点支持,保障其研究需求与基础待遇,维持项目研究团队的长期稳定性,全力推进化学研究国家队建设。注重高考的引导效应,通过化学竞赛、实验室参观、科学家讲座等方式,加强中学和大学基础化学教育,培养化学研究人才后备军。对于青年科研人员,尤其是领军人才和团队,给予充分信任和更多的自主权,建立信用体系,在科学共同体内营造对优秀青年科学家的服务意识和运行机制。依托更加准确的科研人员绩效评价标准,体现以人为本的考核评价理念,给科研人员试错的空间,避免任务指标教条化和“一刀切”。减少对科研人员的评价,建议每5年对科研工作绩效进行一次匿名评估,连续2次(10年)评估结果位列后30% 的科研人员,实行末位淘汰。

(5)自主研究与开放合作相结合,提升我国化学领域的原始创新能力和国际影响力。对有机催化、结构化学、高分子材料等具有领先优势的研究方向,依托国家实验室、国立科研机构、全国重点实验室等优势机构,组织高水平研究队伍,推动和引领这些领域的发展,形成具有中国标签原创性的特色研究领域,通过“以点带面”的形式,实现化学科学整体地位的提升。对于具有战略价值的研究方向,如重大科研仪器、能源化学等,建议发挥举国体制优势,由政府和市场共同推动自主开发和研制,提高相关产品国产化率。同时,通过组织国际合作项目、国际会议、研究人员互访、研究生联合培养等方式,加强国际合作与交流,拓展国际合作范围;支持本土优秀化学期刊发展与品牌建立,保障成果发表优先权,提升我国知名度、认可度和话语权,保持并引领我国化学科学的优势地位和研究水平。

致谢 本文得到白春礼、包信和、陈小明、陈学思、樊春海、方维海、冯小明、高松、郭子建、洪茂椿、江桂斌、江雷、李景虹、李玉良、彭孝军、谭蔚泓、唐本忠、唐勇、田禾、田中群、万立骏、吴骊珠、席振峰、谢毅、谢在库、姚建年、严纯华、于吉红、赵东元、赵进才、周其林、张涛、张锁江、张希(以姓氏拼音为序)等院士专家的咨询指导和大力支持,特此感谢!| [1] |

杨先碧, 阮慎康. 化学发展与化学哲学. 北京大学学报(哲学社会科学版), 1998, 35(3): 28-36. Yang X B, Ruan S K. Chemistry development and chemistry philosophy. Journal of Peking University (Philosophy and Social Sciences), 1998, 35(3): 28-36. (in Chinese) |

| [2] |

徐光宪. 今日化学何去何从?. 大学化学, 2003, 18(1): 1-6. Xu G X. Where is today's chemistry going?. University Chemistry, 2003, 18(1): 1-6. DOI:10.3866/PKU.WHXB20030101 (in Chinese) |

| [3] |

张礼和. 化学学科进展. 北京: 化学工业出版社, 2005. Zhang L H. Advances in Chemical Science. Beijing: Chemical Industry Press, 2005. (in Chinese) |

| [4] |

特约评论员. 化学制造的经济贡献. 广州化工, 2019, 47(16): 3. Special commentator. Economic contribution of chemical manufacturing. Guangzhou Chemical Industry, 2019, 47(16): 3. DOI:10.3969/j.issn.1001-9677.2019.16.004 (in Chinese) |

| [5] |

何振海, 张荻. 二战前后美国大学化学学科快速崛起及其原因. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2017, 42(2): 18-23. He Z H, Zhang D. The rise of the chemistry discipline in American universities around World War Ⅱ and its causes. Journal of Hebei University (Philosophy and Social Science), 2017, 42(2): 18-23. DOI:10.3969/j.issn.1005-6378.2017.02.003 (in Chinese) |

| [6] |

陈青川. 近代德国化学研究领先地位的确立及其原因. 大学化学, 1991, 14(1): 60-63. Chen Q C. The Establishment of the leading position of modern German chemical research and its reasons. University Chemistry, 1991, 14(1): 60-63. (in Chinese) |

| [7] |

葛春雷, 裴瑞敏. 德国科技计划管理机制与组织模式研究. 科研管理, 2015, 36(6): 128-136. Ge C L, Pei R M. Study on managing mechanisms and organizing patterns of German S & T programs. Science Research Management, 2015, 36(6): 128-136. (in Chinese) |

| [8] |

朱效民, 张嘉同. 美国化学发展规划及其战略思想. 化学通报, 1996, 59(7): 58-62. Zhu X M, Zhang J T. American chemistry development plan and its strategic thought. Chemistry, 1996, 59(7): 58-62. (in Chinese) |

| [9] |

N NI. The National Nanotechnology Initiative: NNI Supplement to the President's 2014 Budget. Washington DC: National Science and Technology Council, 2013. |

| [10] |

匡跃平. 从日本的技术战略看其化学工业的发展. 石油化工技术经济, 2000, 16(2): 49-53. Kuang Y P. Prospects for Japanese chemical industry development form its technical strategy. Techno-Economics in Petrochemicals, 2000, 16(2): 49-53. (in Chinese) |

| [11] |

张明国, 周广东. 日本近代化学发展述评. 化学通报, 1993, 56(8): 43-47. Zhang M G, Zhou G D. Review of the development of modern chemistry in Japan. Chemistry, 1993, 56(8): 43-47. (in Chinese) |

| [12] |

白春礼. 我国化学发展前景. 化学通报, 2000, 63(5): 1-4. Bai C L. Prospects of chemistry development in China. Chemistry, 2000, 63(5): 1-4. DOI:10.3969/j.issn.0441-3776.2000.05.001 (in Chinese) |

| [13] |

于晨, 王应睐. 王应睐所长谈牛胰岛素的人工合成. 中国科技史料, 1985, 6(1): 30-34. Yu C, Wang Y L. Director Wang Yinglai talks about the artificial synthesis of bovine insulin. China Historical Materials of Science and Technology, 1985, 6(1): 30-34. (in Chinese) |

| [14] |

熊卫民. 人工全合成结晶牛胰岛素的历程. 生命科学, 2015, 27(6): 692-708. Xiong W M. The history of artificial synthesis of crystalline bovine insulin. Chinese Bulletin of Life Sciences, 2015, 27(6): 692-708. (in Chinese) |

| [15] |

顾超. 原创性、引领性科技攻关的历史经验——以国家超导攻关为例. 中国科学院院刊, 2021, 36(9): 1084-1090. Gu C. Historical experience of tackling original and leading problems of science and technology—case study of national superconductivity research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(9): 1084-1090. (in Chinese) |

| [16] |

Bjørk R. The age at which Noble Prize research is conducted. Scientometrics, 2019, 119(2): 931-939. |

| [17] |

中国科学技术信息研究所. 中国科技论文统计结果2020. 北京: 中国科学技术信息研究所, 2020. ISTIC. Statistical Data of Chinese S&T Papers. Beijing: Institute of Scientific and Technical Information of China, 2020. (in Chinese) |

| [18] |

李寿生. 化工产业要通过科技创新补"短板"增"强项". 人民政协报, 2021-06-10(07). Li S S. The Chemical industry should make up for "weaknesses" and increase "strengths" through technological innovation. CPPCC Daily, 2021-06-10(07). (in Chinese) |