2. 北京大学 光华管理学院 北京 100871;

3. 国家自然科学基金委员会 计划与政策局 北京 100085

2. Guanghua School of Management, Peking University, Beijing 100871, China;

3. Bureau of Planning and Policy, National Natural Science Foundation of China, Beijing 100085, China

基础研究是科技发展的创新源泉,人类历史上的重大科技革命大都依赖于科学理论、科学方法等基础研究成果的突破。当前,基础研究在深度和广度上不断拓展,学科交叉融合加速演进,新的科学前沿不断产生。同时,基础研究的需求导向日益凸显,对提升国家核心竞争力具有愈发深远的战略意义,主要发达国家普遍重视对基础研究的战略部署。近年来,我国基础研究取得了一批世界瞩目的成果,但与发达国家相比,仍然面临原始创新能力不足、重大原创性成果缺乏、关键核心技术受制于人等严峻挑战。究其根本,在于对原创思想鼓励不够,真正解决关键科学问题聚力不足[1]。

2021年5月28日,习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话中指出,“加强原创性、引领性科技攻关,坚决打赢关键核心技术攻坚战”。2020年9月11日,习近平总书记在科学家座谈会上的讲话中指出,“原创一般来自假设和猜想,是一个不断观察、思考、假设、实验、求证、归纳的复杂过程,而不是简单的归纳”,以及“广大科技工作者要树立敢于创造的雄心壮志,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创独有上下功夫”。近年来,国家各部门先后出台了《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》《新形势下加强基础研究若干重点举措》《加强“从0到1”基础研究工作方案》《中国科学院关于加强基础研究的若干意见》等重要政策文件,提出了加强基础研究的一系列新战略、新思路、新举措,特别是围绕重大科学问题和关键核心技术突破,强化基础研究的原创导向,激发科研人员原创思想,促进产出更多重大原创成果。面对新任务和新要求,加大支持原创性基础研究,持续增强源头创新能力,是推动新时代基础研究高质量发展的重要战略,是支撑高水平科技自立自强的核心力量。

国家自然科学基金(以下简称“科学基金”)作为我国支持基础研究的主渠道之一,肩负着“增强源头创新能力”的战略使命①。在新时期科学基金深化改革过程中,国家自然科学基金委员会(简称“自然科学基金委”)把优化原创性基础研究的资助工作作为改革重点任务之一,于2018年提出基于“四类科学问题属性” ②的新时期科学基金资助导向,将“鼓励探索、突出原创”排在首位。2019年,自然科学基金委拨出专款设立原创探索计划项目,支持科研人员提出原创学术思想、开展探索性与风险性强的原创性基础研究工作,如提出新理论、新方法和揭示新规律等,旨在培育或产出从无到有的引领性原创成果,解决科学难题、引领研究方向或开拓研究领域,为推动我国基础研究高质量发展提供源头供给③。

① 国务院. 国务院印发关于深化中央财政科技计划(专项、基金等)管理改革方案的通知. [2022-01-30]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-01/12/content_9383.htm.

② “四类科学问题属性”:鼓励探索、突出原创;聚焦前沿、独辟蹊径;需求牵引、突破瓶颈;共性导向、交叉融通。

③ 国家自然科学基金委员会. 2021年度国家自然科学基金原创探索计划项目申请指南. [2022-01-27]. https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab442/info79907.htm.

原创探索计划项目自启动实施2年以来,共资助原创项目204项,涵盖自然科学基金委的数理、化学、生命、地球、工程与材料、信息、管理、医学8个科学部。自然科学基金委在原创探索计划项目管理工作中通过完善项目征集方式、创新申请与评审机制等新做法,在鼓励科研人员大胆畅想、遴选高水平原创项目等方面发挥了很好的引导和激励作用。但在项目实施过程中也发现了一些不足,如:申请人对“原创”概念的理解不够准确,把一些常规项目的创新性等同于原创性;评审专家对“原创”的评审尺度把握存在一定偏差,对研究本身原创性的判断过于严格或等同于一般类型资助项目。因此,有必要进一步明确原创探索计划项目的内涵和定位,更好引导和识别真正的原创工作。

本研究旨在通过对原创性基础研究的概念和特征进行研究分析,结合调研国外主要科学资助机构关于原创性基础研究项目的资助导向,进一步探讨原创性基础研究的内涵和定位,并为原创探索计划项目的申请与评审管理工作提出一些具体建议。

1 原创性基础研究的内涵与特征分析 1.1 原创性基础研究的概念与内涵从基础研究的核心功能和基础性关键作用来看,新时代的基础研究可以认为是为认识自然现象,揭示客观规律,获取新知识、新原理、新方法所做的理论性或实验性研究活动,其核心是提出和解决科学问题[1]。目前,学术界关于原创性基础研究的定义还未建立统一的认识或规范,但已有不少与原创性基础研究相近的概念被广泛讨论,包括变革性研究、突破性创新、颠覆式创新、高风险/高回报研究等;原创性基础研究一般指能够挑战或颠覆原有研究范式进而创造新范式或新领域的创新研究[2],并对科学、技术和社会产生重大影响的发现[3]。

Kuhn[4]在研究科学革命的过程中提出范式转移的概念,并据此将科学研究分为渐进性研究和变革性研究,提出了科学发展的动态演进模式。渐进性研究是在原有研究范式下推动现有研究持续发展的重要动能,绝大多数研究都属于此类。变革性研究是对原有研究范式的颠覆性创新,能够带来“从0到1”的原始突破。引发科学革命的变革性研究对科学发展至关重要,而海量的渐进性研究也是孕育变革性突破不可或缺的土壤,两者交替转换推动科学不断向前发展演化④。鉴于原创性基础研究与科学革命的重要关联,学者们从不同角度对其进行了深入探索。

④ Department of Philosophy, Stanford University. Stanford Encyclopedia of Philosophy. [2022-01-28]. https://plato.stanford.edu/entries/thomaskuhn.

(1)原创思想对科学发展的影响视角。于绥生[5]认为基础研究的原始创新可能导致新的知识创造方法的出现,韩宇等[6]认为原始性创新意味着在已有的知识系统中引入前所未有的、全新的、根本性的概念,进而促成系统的重大变革。类似地,Andersen等[7]认为突破性创新会导致原本认知结构彻底改变并延伸出新领域的研究。陈雅兰[8]同样将原始性创新视为新的起点,认为其能够吸引一大批研究人员开展扩展性或跟踪性研究,进而引发学科变革,推动开辟新的研究方向和领域,甚至是开创新学科。

(2)原创思想形成条件视角。很多学者坚持认知多样化的团队更能够激发原创思想的观念。例如,Hinrichs等[9]认为不同专业知识结合起来,能够营造对复杂科学问题更加深入理解的良好氛围,更有利于取得科学突破,因此科学创新需要多领域专家的协同合作。而Grumet[10]则强调科学家个体特征对科学突破的重要影响,其通过探讨对人类作出巨大贡献的伽利略、达尔文等5位伟大科学家的经历,总结出他们的共同心理特征(倔强、自我、顽强、工作导向);同时,认为这些特质使得他们在遭遇任何形式的科学障碍时仍能坚持不懈,最终实现伟大的科学突破。

(3)原创思想分类视角。 Koshland[11]提出的“Cha-Cha-Cha”理论将突破性创新分为3种类型——Charge型、Chance型和Challenge型,分别代表“解决了已经存在但别人无法解决的问题”“偶然发现的事物或现象并证明其重要意义”和“为现有科学理论无法解释的事实提供新的概念、理论”。Wuestman等[3]在此基础上建立了3个二元维度,即是否由研究问题或研究对象驱动、是否引入了新的问题/研究对象、所研究的问题/研究对象是否与已有研究相抵触,由此将科学突破划分为8种可能的类型。同时,通过对355篇Science“年度十大突破进展”的研究进行分析发现,只有很少部分的研究属于研究对象驱动,即意外发现的新物质、新材料、新现象等带来新的科学问题,进而引发科研范式变革;大部分研究属于研究问题驱动,专注于解决已存在而尚未攻破的难题,且未发生明显的范式转移。这表明可能大多数所谓的“科学突破”实际仅属于“渐进式研究”,可理解为广义上的“创新”,但并非“原创”。谷瑞升[12]通过对生命科学领域项目资助实践的分析阐述了“创新”与“原创”的关系;他认为创新是较为宽泛的概念,是对原有知识框架和学术思想的丰富和拓展,而原创是创新的原点和最高层次,即所谓的“从0到1”,且“原创”和“创新”之间是动态变化的,没有清晰界限。李静海[1]认为原创思想也是具有不同层次的,有的是解决一个具体问题,有的是会影响某个领域,有的则可能是推动科学整体进步。

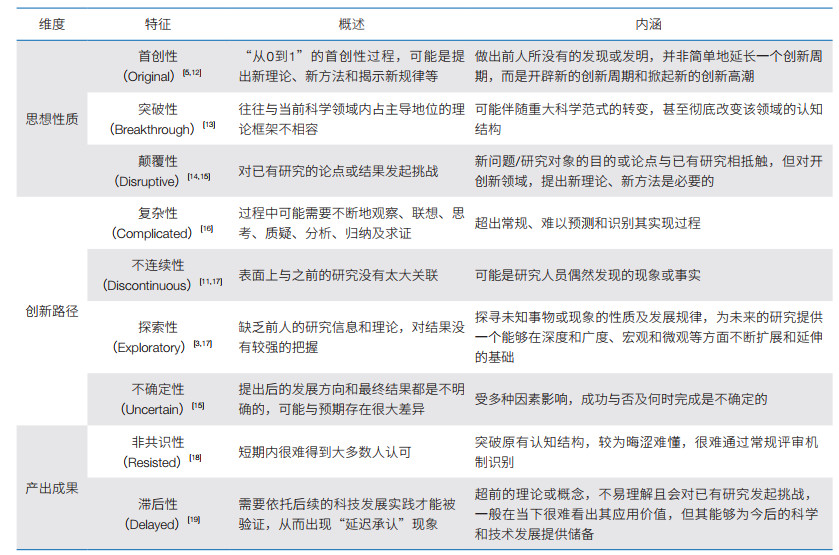

1.2 原创性基础研究的主要特征近年来,不少学者通过对“突破性创新”和“变革性研究”等开展早期识别方法的研究,对其显著特征进行了梳理和阐述[13, 14]。整体来看,在讨论原创性基础研究的过程中,已显现出一些基本共性特征。从思想性质维度,原创性基础研究是“从0到1”的首创、“从无到有”的质变,相较于既有理论和技术而言带有明显的突破性、颠覆性特征;从创新路径维度,原创性基础研究通常伴随非常规、不连续的复杂工作过程,具有很强的探索性和不确定性;从产出成果维度,原创性基础研究具有显著的非共识性特点,在短时间内难以被接受,因此也存在被承认的滞后性。本研究基于上述3个主要方面,凝练并总结原创性基础研究的主要理论特征(表 1)。

当前,随着全球科技竞争不断加剧,世界主要发达国家的科学资助机构愈加重视并加强对原创性基础研究的战略布局和资助工作[20, 21]。一般认为原创性基础研究是一种能改变目前人们对科学、工程、教育等领域认知程度或导致科学范式变革的想法、发现或工具,能够拓展科学前沿、打破现状并引发革命性变化,具有变革性、非共识性、高风险性等显著特点[22-25]。

(1)变革性。 2007年,美国国家科学基金会(NSF)发布了题为《加强NSF对变革性研究支持》的研究报告,认为变革性研究应该包括2个特点:能够彻底改变现有科学(或工程)的概念或教育实践;能够有助于创造科学研究新范式或开辟科学、工程、教育的新领域。美国国家科学基金会在支持变革性研究方面主要设立早期概念探索性研究项目(EAGER)、快速响应研究项目(RAPID)、特别创造性延长资助计划(SCE)、绩效追加项目(ABR)⑤。早在1958年,美国国防部高级研究计划局(DARPA)在成立之初就将目标定位于专门研发军事领域前瞻性和变革性科学技术,并强调技术的广泛应用带来的颠覆性影响[26]。2014年,日本内阁府与日本科学技术振兴机构(JST)联合推出“颠覆性技术创新计划”(ImPACT),专门支持能够对科技发展带来根本性转变、对未来产业、经济增长和社会发展具有巨大影响力的颠覆性创新活动⑥。

⑤ National Science Foundation. Introduction to transformative research. [2022-01-13]. https://www.nsf.gov/about/transformative_research.

⑥ ImPACT. About the ImPACT. [2022-02-08]. https://www.jst.go.jp/impact/en/intro.html.

(2)非共识性。美国国防部高级研究计划局认为非共识是颠覆性技术的显著特点,同行评议无法筛选出真正的独创技术;因此,从技术创意到立项阶段其均不采用同行评议,但仍然积极对非共识项目进行资助[26]。美国能源部(DOE)高级能源研究计划署(ARPA-E)也持类似态度,鼓励将来自不同科学、技术和商业领域那些本不可能一起工作的人才聚集在一起,组成科学家和工程师联合攻关团队;同时,在项目评审环节增设申请人答复反馈环节,提供申请人与评审专家就项目内涵进行沟通交流的机会,帮助评审专家加深对项目的理解并做出合适的判断,降低原创性研究不被认可或识别的潜在风险[27]。

(3)高风险性。 2021年5月,经济合作与发展组织(OECD)发布了题为《鼓励高风险/高回报研究的有效资助政策》的研究报告,通过调研主要发达国家关于高风险/高回报研究的资助策略,认为其往往能够激发科研人员提出比传统研究更大胆的原创想法,开展非常规和有远见的研究,促进颠覆性技术突破⑦。美国国防部高级研究计划局认为原创性前沿技术在具有变革性和颠覆性的同时也具有高风险性,并建立“允许试错、宽容失败”的良性容错机制,对由于技术方案存在潜在风险等客观因素而导致失败的研究采取较高宽容度并保持鼓励态度,通过合理调节评价周期,在短期内允许失败,长期内期待重要成果[22, 23]。美国能源部高级能源研究计划署将其使命描述为以高风险、高回报的方式促进能源技术的颠覆革新[28],旨在支持对能源领域产生重大影响的创新项目。欧洲创新理事会(EIC)专门设置“探路者”(Pathfinder)项目,为突破性创意在早期阶段提供支持,资助有可能导致技术突破的前瞻性研究,并主张开展高风险、高收益和跨学科的尖端科学合作,鼓励对源头技术的大胆探索⑧。

⑦ OECD. Effective policies to foster high-risk/high-reward research. (2021-03-01)[2022-03-09]. https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/06913b3b-en.pdf?expires=1646813823&id=id&accname=guest&checksum=74432FC2F717C0105C39639A87E5A113.

⑧ European Commission. EIC Work Programme 2021. [2022-03-09]. https://eic.ec.europa.eu/system/files/2021-03/EIC%20Work%20Programme%202021.pdf.

2.2 国外科学资助机构关于原创性基础研究的资助导向基于对原创性基础研究的定位,国外科学资助机构在开展项目评审工作中通常重点评判研究所体现原创思想的新颖性,重视项目对经济和社会发展的潜在影响,并愈发强调开展目标导向和需求牵引的研究工作。

(1)强调原创思想的独特性和新颖性。美国国立卫生研究院(NIH)设立的高风险/高回报项目(Highrisk, High-reward Research Program)根据学科选择同行专家对项目科学意义、创新性等内容进行综合评价。在创新性指标方面,重点关注项目是否利用新理论、新概念、新方法、新途径或新技术等来挑战或改变现有研究及应用模式、是否在研究领域或更广范围内具有启发性和创造力⑨。美国能源部高级能源研究计划署在评审过程中要求申请人展示其研究想法在多大程度上是“独特”和“原创”的技术方法,包括与现有研究的区别,以及项目实现后可能带来的理论、技术突破等。美国能源部高级能源研究计划署资助的微生物工程项目——“利用微生物将二氧化碳转化为液体燃料”,突破了传统光合作用方法的思维定式和技术局限,实现了在没有光照条件下利用氢和二氧化碳制造液体燃料,且比以往依赖光照才能制造的生物燃料效率高10倍[27, 28]。值得一提的是,鉴于原创性研究具有显著的非共识性特点,一些资助机构在评审过程中通常采用答复反馈环节、设置“影子评审组”等机制,以促进评审专家和项目主管更加客观和深入地了解项目所体现原创思想的独特性和新颖性,更好甄别潜在的变革性研究。

⑨ National Institutes of Health. High-Risk Research-Overview. [2022-03-11] https://commonfund.nih.gov/highrisk.

(2)重视潜在影响力。①对于可能拓展人类认知疆域的研究。美国国家科学基金会专门设置了“变革性研究”资助板块,旨在支持能够对现有研究范式产生重大影响或具备开辟科学、工程、教育新领域潜力的研究工作。早在20世纪80年代末,美国国家科学基金会就开始资助激光干涉引力波天文台(LIGO)计划,但直至2015年LIGO才真正探测证实了引力波的存在。这期间LIGO的项目多次面临经费削减甚至接近取消的危险处境,但是鉴于LIGO项目对拓展人类认知疆域具有不可估量的重大意义,美国国家科学基金会还是坚持对其进行了长期支持⑩。②对于可能突破现有技术瓶颈的研究。美国能源部高级能源研究计划署重点关注和资助那些能够突破现有技术瓶颈并对美国能源现状产生巨大潜在影响力的革命性能源技术,其评审专家被要求根据4组标准——“项目影响力,项目总体科学技术水平,项目申请者的资格、经验和能力,项目管理计划”对项目申请书进行评估并打分。其中,项目影响力指拟开展研究所涉及的核心技术相对于当前能源领域技术水平的影响,占据总分数的30% [24]。③对于可能促进社会范式演进的研究。美国国防部高级研究计划局专注于开拓新兴国防科研领域,在项目评审过程中其坚持奉行“海尔迈耶之问” ⑪以评估项目可行性,其中就包括以“如果成功了,与现在相比会有什么不同?”这个问题筛选能够真正影响美国军事领域甚至引发整个社会范式变革的研究[26]。美国国防部高级研究计划局早期应军方需求研发建立的“阿帕网”(apranet)和“导航卫星定时和测距全球定位系统”,后续逐步发展形成如今为人熟知的“互联网” (internet)和“全球定位系统”(GPS),深刻影响着整个社会的生产方式和经济运行模式,彻底改变了人类的生活方式。

⑩ National Science Foundation. News for “First Detection of Gravitational Waves Produced by Colliding Neutron Stars” et al. [2022-01-13]. https://www.nsf.gov/news/special_reports/ligoevent.

⑪ “液晶显示器之父”美国人乔治·海尔迈耶提出审查科研项目资助时,应请每位申请者诚实、详细地回答9个问题,被称为“海尔迈耶之问”。9个问题为:你想做什么?已有的相关研究是怎样的,现在研究的局限何在?你的方法有何新意,为什么会成功?谁会关心你的研究?如果你成功了,你的工作会带来什么改变?此项目的风险和回报是什么?要多少成本?花多少时间?有无中期检查和结题检查能够检验它成功与否?

(3)突出目标导向。美国能源部高级能源研究计划署主要支持能为能源独立、温室气体排放与气候变化这三大能源领域问题带来变革性解决方案的研究,体现出明显的目标导向特征[24]。为加快推动能源产业的优化升级,美国能源部高级能源研究计划署将大规模储能技术作为重点资助方向,其资助开发了一种在接近等温条件下的空气压缩能源储存系统,即不采用传统的压缩空气存储能源,不需要通过燃烧煤气把高压空气转为电能,实现了100% 可再生和无碳的发电装置[28]。日本内阁府在2018年12月20日举行的综合科学技术创新会议(CSTI)上宣布建立“Moonshot型研究开发制度”,将包括疾病超早期预测、面向地球环境再生的可持续发展资源循环、机器人自主学习行动及与人类和谐共生、通用量子计算机等在内的7个问题作为首要研究开发目标⑫。2021年,拜登政府在美国国立卫生研究院内设立高级健康研究计划局(ARPA-H),通过资助高风险的创新项目对有望改变医学和健康关键领域的突破性技术和解决方案等提供支持⑬,并宣布计划初期的资助目标将专注于癌症、糖尿病和阿尔茨海默病等重大疾病领域的医疗技术突破[29]。

⑫ 日本科学技术振兴机构. Moonshot研发目标. [2022-01-27]. https://www.jst.go.jp/moonshot.

⑬ National Institutes of Health. Proposed advanced research projects agency for health (ARPA-H). [2022-01-27]. https://www.nih.gov/arpa-h.

3 优化原创探索计划项目管理工作的建议在对原创性基础研究内涵和特征的分析基础上,结合调研国外科学资助机构关于原创性基础研究的资助实践,对优化科学基金原创探索计划项目管理工作提出如下建议。

3.1 明确定位内涵,加强宣传引导如前文所述,原创性基础研究的特征内涵较为丰富,很难对其进行通用的定义。但是要充分认识到,相较于通常所谓的创新,原创性基础研究可以理解为最高层次的创新,针对科学、技术和社会的重要挑战开展“首创性”的研究,以及发现新规律、提出新理论、创造新方法、突破新技术等。能以革命性和颠覆性的方式改变现有认知体系、改造当前科学范式、引发新的科学革命,具有高度的独特性、新颖性、高风险性和目标导向性,对推动经济产业结构和社会发展形态重大变革能够产生深远影响。因而,对原创项目的资助工作,不能将常规项目的“创新性”等同于“原创”,要在充分认识原创特征和内涵的基础上,引导申请人和评审专家深刻理解并准确把握原创项目的资助定位和目标,并与常规项目之间形成显著区别。建议参照“四类科学问题属性”分类申请与评审工作的有益经验,在考虑充分保护知识产权(或原创思想)的前提下,逐步建立原创项目典型案例库并通过制作指导性说明文件或视频扩大宣传范围,以帮助申请人和评审专家充分理解原创项目内涵和特征。引导申请人结合自身研究方向和经历,进一步凝练和解决科学问题,持续提升原创选题和项目申请质量。促进评审专家充分理解评审理念,精准把握资助导向,识别和遴选出真正高水平的原创性基础研究工作。

3.2 拓宽申报渠道,突出目标导向科学基金原创探索计划项目自实施以来采用“自下而上”和“自上而下”相结合的申请模式,即分为专家推荐类和指南引导类2种类型,同时允许申请人随时可以提出申请。但是,考虑到原创灵感的诞生通常具有瞬时性、不确定性等特点,以上2种模式仍然来源于“被动推荐”和“传统申请”,这对原创思想的“捕捉”范围着实有限。建议在目前基础上建立完善主动发现机制,进一步拓宽项目来源,具体包括:①扩大公开征集范围。依托“双清论坛”品牌效应,组织召集产学研各界专家学者开展专题研讨,充分进行“头脑风暴”、跨界交流,最大程度碰撞出原创思想的火花。②鼓励资深专家主动推荐。赋予具备原创研究经验和领域重要影响力的专家学者主动推荐原创项目的权限,并逐步建立符合原创项目特点的专家库。③搭建原创感知平台。利用人工智能等新一代信息科学技术,结合科学计量分析、文献情报挖掘等手段,探索发现原创思想早期识别信号,持续跟踪监测原创性基础研究的前沿方向。

此外,现代基础研究愈发呈现出科学系统自身发展内部需求和经济社会发展需要形成“双力驱动”的基本特征,目标导向的基础研究发挥着越来越大的作用[30]。要紧密结合国家战略和产业发展重大需求,聚焦“卡脖子”问题背后的基础理论和技术原理,强化指南引导类项目的战略导向,通过加强关键科学问题的凝练和前瞻部署,引导科研人员开展问题导向、需求牵引的原创性基础研究,加快实现关键领域技术突破和自主创新能力提升。

3.3 压实管理责任,优化遴选机制针对原创性基础研究的高风险性、非共识性等特点,自然科学基金委引入了预申请、双盲评审、评审意见反馈答复等新的评审机制,更加突出研究本身的原创性和科学性,同时给予申请人与评审专家讨论交流的机会。但有的申请人和评审专家反映部分原创项目评审流程较为复杂,且受理申请的时间不固定,不利于原创思想的及时转化。建议自然科学基金委各科学部结合实际资助工作经验持续完善更加符合本科学部研究领域特点的遴选和管理机制,适当简化不必要的审批程序;对于形成共识的具有重要影响力的原创研究工作,探索建立快速审批的绿色通道。

同时需要注意,原创思想的形成不仅是个复杂的过程,原创思想的影响力也有不同的层次。因此,要针对不同层次的原创思想,逐步建立并完善分层次、分阶段支持机制。具体而言,要着重做好原创项目和其他项目的衔接。例如,自然科学基金委对面上项目和青年科学基金项目中“鼓励探索、突出原创”类项目,通过强化绩效评估及时发现收集具备潜在影响力的原创思想并予以支持。对执行期内取得突出成果并有望在后续取得重大突破的原创项目,要制定合理的延续资助方案,并统筹考虑与重大项目、重大研究计划等进行妥善对接。

3.4 营造良好氛围,激发创新活力聚焦鼓励原创思想、加强原创性基础研究,归根结底是要依靠一批充满原创活力、具备原创能力、富有原创影响力的创新人才队伍;要通过持续营造具有足够吸引力和充分保障的成长环境,不断优化人才发展生态,鼓励他们潜心开展研究,激发更多灵感火花竞相涌现。①建立宽容失败的保障机制。考虑原创性基础研究高风险、不确定性的特点,对客观条件下的项目失败,要保持足够包容度和容忍度,重点放在对失败经验的总结和分析;对项目负责人、项目推荐专家、项目承担单位、管理机构和项目主任予以免责,以营造鼓励大胆探索的创新氛围,形成基于信任的创新氛围。②建立符合原创项目特点的评价体系。在项目评审中突出原创性和潜在影响力,营造有利于突出原创价值、能力和贡献的学术生态。③建立项目动态调整机制。允许项目负责人在不降低预定目标的前提下,灵活调整研究计划,激励原创思想快速迭代。

| [1] |

李静海. 抓住机遇推进基础研究高质量发展. 中国科学院院刊, 2019, 34(5): 586-596. Li J H. Seize opportunity to promote high quality development of basic research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(5): 586-596. (in Chinese) |

| [2] |

Gravem S A, Bachhuber S M, Fulton-Bennett H K, et al. Transformative research is not easily predicted. Trends in Ecology & Evolution, 2017, 32(11): 825-834. |

| [3] |

Wuestman M, Hoekman J, Frenken K. A typology of scientific breakthroughs. Quantitative Science Studies, 2020, 1(3): 1203-1222. DOI:10.1162/qss_a_00079 |

| [4] |

Kuhn T S. The Structure of Scientific Revolutions (Original Edition). Chicago: University of Chicago Press, 1962.

|

| [5] |

于绥生. 论基础研究原始创新的特点. 技术与创新管理, 2017, 38(4): 354-360. Yu S S. The characteristics of original innovation in fundamental research. Technology and Innovation Management, 2017, 38(4): 354-360. (in Chinese) |

| [6] |

韩宇, 赵学文, 李正风. 基础研究创新概念辨析及对相关问题的思考. 中国基础科学, 2001, 3(3): 33-38. Han Y, Zhao X W, Li Z F. Conceptual discrimination and thinking on basic research innovation. China Basic Science, 2001, 3(3): 33-38. DOI:10.3969/j.issn.1009-2412.2001.03.007 (in Chinese) |

| [7] |

Andersen H, Barker P, Chen X. The Cognitive Structure of Scientific Revolutions. Cambridge: Cambridge University Press, 2006.

|

| [8] |

陈雅兰. 原始性创新的理论与实证研究. 武汉: 武汉理工大学, 2005. Chen Y L. The Theoretical and Empirical Research of Original Innovation. Wuhan: Wuhan University of Technology, 2005. (in Chinese) |

| [9] |

Hinrichs M M, Seager T P, Tracy S J, et al. Innovation in the Knowledge Age: Implications for collaborative science. Environment Systems and Decisions, 2017, 37(2): 144-155. DOI:10.1007/s10669-016-9610-9 |

| [10] |

Grumet G W. Insubordination and genius: Galileo, Darwin, Pasteur, Einstein, and Pauling. Psychological Reports, 2008, 102(3): 819-847. DOI:10.2466/pr0.102.3.819-847 |

| [11] |

Koshland D E Jr. The Cha-Cha-Cha theory of scientific discovery. Science, 2007, 317: 761-762. DOI:10.1126/science.1147166 |

| [12] |

谷瑞升. 浅议国家自然科学基金生命科学领域"鼓励探索、突出原创"类项目资助导向. 中国科学基金, 2021, 35(4): 600-603. Gu R S. A remark on the funding orientation of "exploration and originality" in life sciences of national natural science foundation of China. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2021, 35(4): 600-603. (in Chinese) |

| [13] |

许海云, 刘亚辉, 罗瑞. 突破性科学创新早期识别研究综述. 情报理论与实践, 2021, 44(4): 198-205. Xu H Y, Liu Y H, Luo R. A review on early identification of science breakthrough. Information Studies: Theory & Application, 2021, 44(4): 198-205. (in Chinese) |

| [14] |

杜建, 孙轶楠, 张阳, 等. 变革性研究的科学计量学特征与早期识别方法. 中国科学基金, 2019, 33(1): 88-98. Du J, Sun Y N, Zhang Y, et al. Characterizing and detecting the early scientometric signs of the potential transformative research. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2019, 33(1): 88-98. (in Chinese) |

| [15] |

吴海江. 诺贝尔奖: 原创性与科学积累. 科学学与科学技术管理, 2002, 23(11): 28-31. Wu H J. The Nobel Prize: Originality and scientific accumulation. Science of Science and Management of S & T, 2002, 23(11): 28-31. DOI:10.3969/j.issn.1002-0241.2002.11.007 (in Chinese) |

| [16] |

杨文采. 谈科学知识发现和创新的轨迹. 科技导报, 2015, 33(16): 12. Yang W C. On the track of scientific knowledge discovery and innovation. Science & Technology Review, 2015, 33(16): 12. (in Chinese) |

| [17] |

叶鑫生. 源头创新小议. 中国科学基金, 2001, 15(2): 113-114. Ye X S. On original innovation. Bulletin of National Science Foundation of China, 2001, 15(2): 113-114. DOI:10.3969/j.issn.1000-8217.2001.02.012 (in Chinese) |

| [18] |

Fang H. An explanation of resisted discoveries based on construal-level theory. Science and Engineering Ethics, 2015, 21(1): 41-50. DOI:10.1007/s11948-013-9512-x |

| [19] |

Li J, Shi D, Zhao S X, et al. A study of the "heartbeat spectra" for "sleeping beauties". Journal of Informetrics, 2014, 8(3): 493-502. DOI:10.1016/j.joi.2014.04.002 |

| [20] |

杜鹏, 沈华, 张凤. 对科学研究的新认识. 中国科学院院刊, 2021, 36(12): 1413-1418. Du P, Shen H, Zhang F. New understanding on scientific research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(12): 1413-1418. (in Chinese) |

| [21] |

汪寿阳, 陶睿, 王珏. 优化科学基金资助政策, 助力基础研究高质量发展. 中国科学院院刊, 2021, 36(12): 1434-1440. Wang S Y, Tao R, Wang J. Optimization of funding policies of science foundation of China for high-quality development of basic research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(12): 1434-1440. (in Chinese) |

| [22] |

杨芳娟, 梁正, 薛澜, 等. 颠覆性技术创新项目的组织实施与管理——基于DARPA的分析. 科学学研究, 2019, 37(8): 1442-1451. Yang F J, Liang Z, Xue L, et al. Research on the implementation and management of disruptive technological innovation project: based on the analysis of DARPA. Studies in Science of Science, 2019, 37(8): 1442-1451. DOI:10.3969/j.issn.1003-2053.2019.08.011 (in Chinese) |

| [23] |

窦超, 代涛, 李晓轩, 等. DARPA颠覆性技术创新机制研究——基于SNM理论的视角. 科学学与科学技术管理, 2018, 39(6): 99-108. Dou C, Dai T, Li X X, et al. Research on DARPA's disruptive technological innovation mechanism: Based on the perspective of SNM theory. Science of Science and Management of S& T, 2018, 39(6): 99-108. (in Chinese) |

| [24] |

樊春良, 钱进. 美国ARPA-E是如何支持变革性技术发展的. 创新科技, 2021, 21(4): 35-48. Fan C L, Qian J. How does ARPA-E support the development of transformative technologies. Innovation Science and Technology, 2021, 21(4): 35-48. (in Chinese) |

| [25] |

彭春燕. 日本设立颠覆性技术创新计划探索科技计划管理改革. 中国科技论坛, 2015, (4): 141-147. Peng C Y. On implementation mechanism of Japan's ImPACT program. Forum on Science and Technology in China, 2015, (4): 141-147. DOI:10.3969/j.issn.1002-6711.2015.04.025 (in Chinese) |

| [26] |

刘如. 美国DARPA牵引高新技术创新发展的经验及启示. 科技中国, 2021, (2): 20-25. Liu R. The experience and enlightenment of American DARPA's traction of high-tech innovation development. Science and Technology in China, 2021, (2): 20-25. (in Chinese) |

| [27] |

陈伟. 美国先进能源研究计划署管理创新研究及对我国的启示. 科学学与科学技术管理, 2016, 37(11): 20-33. Chen W. Research on advanced research projects agency: Energy management innovation in the United States and its implications for China. Science of Science and Management of S & T, 2016, 37(11): 20-33. (in Chinese) |

| [28] |

潜旭明. 美国新能源创新的强力引擎——美国能源部ARPA-E透析. 中国战略新兴产业, 2014, (22): 82-83. Qian X M. The powerful engine of new energy innovation in the United States—The U.S. Department of Energy ARPA-E dialysis. China Strategic Emerging Industry, 2014, (22): 82-83. (in Chinese) |

| [29] |

Collins F S, Schwetz T A, Tabak L A, et al. ARPA-H: Accelerating biomedical breakthroughs. Science, 2021, 373: 165-167. DOI:10.1126/science.abj8547 |

| [30] |

潘教峰, 杜鹏. 夯实科技强国建设的知识基础. 中国科学报, 2021-11-22(01). Pan J F, Du P. Strengthening the knowledge foundation of the construction of science and technology power. Chinese Journal of Science, 2021-11-22(01). (in Chinese) |