编者按 力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,是中国政府对世界做出的庄严承诺。碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革,涉及能源生产、工业用能、交通运输等国民经济支柱的各个领域,迫切需要突破技术瓶颈,跨领域综合交叉,形成全面支撑我国实现“双碳”目标的技术体系。作为国家战略科技力量主力军,中国科学院充分发挥多学科建制化优势,制定了“中国科学院科技支撑碳达峰碳中和战略行动计划”(以下简称“双碳行动计划”);围绕行动计划目标,将启动科技战略研究、基础前沿交叉创新、关键核心技术突破、新技术综合示范、人才支持培育、国际合作支撑、创新体系能力提升、“双碳”科普八大行动,面向“双碳”战略重大科技需求具体实施18项重点任务。“双碳行动计划”是开放性的,坚持与时俱进,根据国内国际形势和国家具体需求,进行调整和更新。为更系统、广泛地传播“双碳行动计划”的科学内涵与技术突破,在中国科学院重大科技任务局和科学传播局的指导支持下,《中国科学院院刊》围绕“双碳行动计划”策划组织了“科技支撑‘双碳’目标实现”专刊,以期为国家“双碳”目标实现提供科技参考。

2. 中国科学院 前沿科学与教育局 北京 100864;

3. 中国科学院 科技促进发展局 北京 100864;

4. 中国科学院大连化学物理研究所 大连 116023

2. Bureau of Frontier Science and Education, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

3. Bureau of Science and Technology for Development, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China;

4. Dalian Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Dalian 116023, China

我国力争于2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和(以下简称“双碳”),是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局做出的重大战略决策,是贯彻新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求,是中国对世界做出的庄严承诺。

1.1 实施“双碳”战略是保障能源安全和实现能源强国的重要举措目前,我国石油和天然气对外依存度已经分别超过了70% 和40%。在当前复杂的国际形势下,油气供应安全已经成为我国经济安全和国家安全的重中之重。“能源的饭碗必须端在自己手里”,就必须降低对国外油气的依赖。我国是世界上可再生能源资源最为丰富的国家之一,大力发展可再生能源等非化石能源生产和利用技术(例如,可再生能源电力代油、绿氢代油、生物质制油等实现油气替代),是保障我国能源安全的最可靠手段,是能源强国的重要标志,也是实现“双碳”目标的必然选择。

1.2 推进“双碳”工作是建设美丽中国的迫切需求《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中明确提出,推进经济社会发展全面绿色转型,加快构建清洁低碳安全高效能源体系,提升城乡建设绿色低碳发展质量,持续巩固提升碳汇能力。实施“双碳”目标是破解资源环境约束突出问题,推动经济结构转型升级实现可持续发展,促进人与自然和谐共生,以及推进生态文明建设、落实环境治理和生态修复的国家战略;是建设美丽中国的现实和长远需求。

1.3 “双碳”战略彰显中国在构建人类命运共同体中的大国担当作为世界上最大的能源生产国和消费国,中国积极参与全球应对气候变化工作行动,推动了《联合国气候变化框架公约》《京都议定书》《巴黎协定》等一系列条约的达成和生效。中国实现碳中和对于世界应对气候变化行动具有决定性意义。“双碳”目标意味着作为人口最多的国家将完成全球最高的碳排放降幅,彰显中国积极应对气候变化,推动构建人类命运共同体的大国担当。

2 “双碳”科技发展主要方向 2.1 “双碳”目标对科技的挑战实现“双碳”目标是一项宏大而复杂的系统工程,是一场广泛而深刻的社会变革,涉及能源生产、工业用能、交通运输等国民经济支柱的各个领域,面临着降碳幅度大、调整时间短、满足要求的可用技术少等一系列挑战。

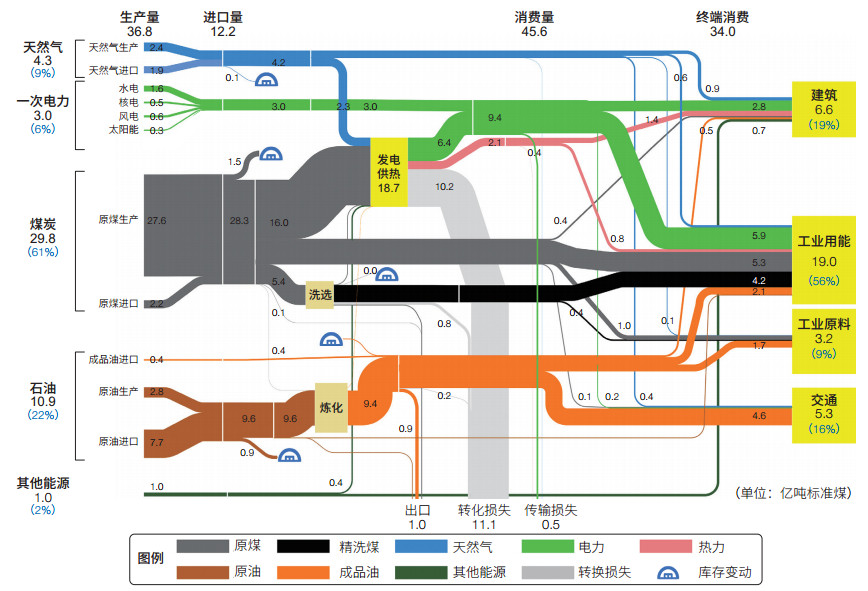

中国能源结构中化石能源占绝对主导地位。2020年中国能源消费中煤炭占61%,石油占22%,天然气占9%,可再生及核能占8%;从消费端来看,工业占65%(工业用能56%+工业原料9%),建筑占19%,交通占16%(图 1)[1]。在相同发热量情况下,煤、石油、天然气燃烧产生的二氧化碳(CO2)比例大致为10 : 8 : 6。由此可以估算出中国煤炭、石油、天然气燃烧利用产生的碳排放量比例大致为11 : 3 : 1。

2030年前实现碳达峰,意味着中国要在不到8年的时间里,初步建立清洁低碳、安全高效的能源体系,产业结构调整取得重大进展,一大批变革性绿色低碳技术开始规模化推广应用,重点耗能行业能源利用效率达到国际先进水平,重点领域低碳发展模式基本形成;2060年实现碳中和,要求我国非化石能源比例由目前的20% 上升到80%。中国从碳达峰到碳中和的时间只有30年左右,与发达国家相比,时间大幅缩短。这对于中国这个世界最大能源消费国家,是一个巨大挑战。科技创新是解决这一系列问题的核心关键,对“双碳”目标实现应起到核心的支撑引领作用。

2.2 “双碳”科技发展需要“三端发力”当人为碳排放量等于人为固碳量与自然碳汇量之和时,就实现了碳中和(图 2)。2021年中国科学院(简称“中科院”)学部启动了“中国碳中和框架路线图研究”重大咨询项目,提出了实现碳中和需要在能源生产端、能源消费端、固碳端“三端发力”的总思路。能源生产端,要降低化石能源消耗,发展非碳能源替代化石能源发电、制氢,构建新型能源供应系统;能源消费端,实现电力、氢能、太阳能等非碳能源对化石能源消费的替代;固碳端,主要是通过生态建设、土壤固碳、碳封存与利用等工程去除不得不排放的CO2。

|

| 图 2 碳中和示意图 Figure 2 Diagram of carbon neutrality |

2018年中科院提出了构建多能融合能源新体系的理念[2]。实现“双碳”目标要从源头上降低碳排放,其中最主要的途径就是降低化石能源消费总量。但是,降低化石能源消费不能以牺牲经济社会发展、牺牲国家能源安全和产业链安全为代价,必须通盘考虑先立后破[3]。在大力发展可再生能源、核能等新能源的同时,注重新能源与现有能源和工业体系的无缝链接,建立多能融合的能源生产和利用新体系。实现“双碳”目标的过程也是低碳/零碳能源对高碳能源的逐步替代过程。以保障经济社会稳步发展为基础,以实施“双碳”战略为目标,系统考虑能源生产与消费,结合中国国情,发展以化石能源清洁高效利用与耦合替代、清洁能源规模应用与多能互补、工业流程低碳再造、交通建筑智能化多能融合为主线,以氢能、储能、甲醇为关键平台的多能融合低碳能源生产与利用新模式(图 3),支撑清洁低碳、安全高效的能源新体系和绿色低碳循环发展的经济体系的构建。

|

| 图 3 多能融合的低碳能源生产与利用新模式 Figure 3 New mode of low-carbon energy production and utilization with multi-energy integration |

中国化石资源中煤炭占90% 以上。“富煤贫油少气”资源禀赋决定了中国以煤为主的能源结构短期内无法改变。

煤炭是我国最可靠、最经济的能源资源,特别是在当前复杂的国际形势下,煤制油、气、化学品,实现油气补充替代进口,是保障国家油气安全的刚需。煤炭也是冶金、建材等基础工业的主要燃料和原料,但普遍存在系统效率低、污染物和碳排放高等问题。“双碳”目标下,必须加大发展节能减排技术,满足污染物和碳排放要求,保障能源供应安全和产业链安全。煤炭的能源地位从“主体”向“基础”再向“保障”转变是大趋势。波动性可再生能源的引入对能源生产与供应的稳定性提出了新的挑战。在长时间、大容量、低成本的储能技术成熟之前,要发展高效灵活调峰发电技术。燃煤发电作为电力系统的“稳定器”,应起到兜底保障作用。

2.3.2 清洁能源规模应用与多能互补目前,我国正在大力发展可再生能源、核能发电技术、储能技术、智能电网与分布式能源等新技术。可再生能源与核能大规模应用可以形成对煤电的替代。可再生电力电解水大规模制取绿氢,绿氢与煤化工、钢铁、建材等行业耦合,可以大幅度降低这些行业CO2排放。绿氢与CO2反应制油品、化工品,是对石化行业的重要补充。长远看,可再生能源必将成为中国能源的主体能源,因此要重点发展新型高效太阳能电池、大功率海上风电、生物质能、地热能、海洋能新技术。

核能具有能量密度高、供能稳定、碳排放低的优势。加速器驱动的先进核能技术可以将乏燃料转换为可用的燃料,成倍提高核原料利用率,并能显著降低核废料量。钍基熔盐堆核能系统具有安全、灵活、节水的特点,是核能发展重要方向之一。可控核聚变是人类的能源终极梦想,我国这方面的工作已经取得了世界领先水平的进展,创造了1.2亿摄氏度101秒和1 056秒长脉冲高参数等离子体运行等多项世界纪录,目前正在向建设紧凑型核聚变能实验堆方向努力①。

① 1 056秒!中国“人造太阳” EAST再创最长放电纪录. (2022-01-01). https://www.kepuchina.cn/article/articleinfo?business_type=100&classify=1&ar_id=88140.

2.3.3 工业流程低碳再造我国处于工业化中后期,单位国内生产总值(GDP)碳排放量高。我国第二产业能源消费占全国能源消费总量70% 左右,其中钢铁、水泥、有色金属、化工等高耗能产业是主要碳排放源。我国2020年生产了全球57% 的粗钢、58% 的水泥、57% 的电解铝,这是我国能源消耗总量大、单位GDP能源消耗强度高的重要原因[6]。我国制造业整体处于全球价值链中低端,通过调整产业结构降低碳排放的难度要远大于发达国家。

(1)降低工业能耗。主要有3条途径。①发展变革性绿色低碳技术、绿氢替代技术降低碳排放,如氢冶金、无碳电极电解铝技术。②结合清洁电力发展提升工业电气化水平,替代化石能源供能降低工业CO2排放,如电炉冶金、电锅炉、电窑炉等技术。③调整原料和产品结构,促进工业流程低碳化再造和产业升级,如原油直接制化学品、新型水泥制造技术等。

(2)加强工业体系与能源体系的耦合。工业过程产生的CO2、一氧化碳、氢可以与能源和化工产业结合。例如,钢厂尾气富含一氧化碳,可以与绿氢结合,利用煤化工合成气转化技术生产甲醇、乙醇、烯烃、芳烃等化工品或燃料。工业生产中的余热与城市建筑供暖相结合,降低建筑整体碳排放。不同部门之间,不同行业之间的能量耦合与物质耦合,可望带来明显的整体节能减排效应。例如,许多建筑采用热泵技术供能,水源热泵利用市政或者工业水源(如自来水厂、污水厂、工厂冷却水等)作为低温热源,可以大幅提高热泵能效,降低建筑整体能耗。

2.3.4 建筑、交通智能化多能融合建筑和交通用能具有单体用能少、用户数量多、分布地区广的特点。通过智能化多能融合技术,形成电力-交通-建筑之间的能量交互流动,提高整体能效。

建筑用能主要是电力、燃气和供暖。一方面,发展建筑节能技术,提高建筑节能标准;另一方面,可以在有条件地区采用建筑电气化方式降低CO2排放。同时,依托建筑本身发展分布式“光储直柔”电力系统,建筑成为能源的生产者和调控者,可以大幅降低建筑能耗。发展跨季节储热/储冷技术,以及分布式供能技术,通过氢、电、热、冷联供可以显著提高系统能效。部分建筑本身具有储电/储热功能,可以与电网交互,参与电力系统调峰和需求侧响应,提升电力系统稳定性。未来电动车将成为主流。每台电动车储电能满足4口之家5天用电量(2021年中国家庭人均用电2.3千瓦时/天,按每台电动车储电50千瓦时计算)。通过智能化车网互动技术,电动车成为建筑与电网能量和功率的调节器,建筑用能效率和可靠性也会大幅增加。

随着我国交通运输业持续快速发展,用能量会不断增加。降低交通运输业的CO2排放主要是发展电代油、氢代油技术。电动车是乘用车发展的主要方向。氢燃料电池在重型或者专用车辆方面具有良好的发展前景。发展生物质制油、气技术可以降低传统油、气的消耗,促进建筑和交通低碳发展。发展绿色甲醇/油品技术也是保障国家能源安全的重要手段。

通过智能化多能融合,可促进我国新能源汽车的发展。我国2021年底全国汽车保有量超过3亿辆,新能源汽车保有量达784万辆,比2020年增加59%②。国务院办公厅印发的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》中明确提出,推动新能源汽车与能源融合发展,促进新能源汽车与可再生能源高效协同[7]。电动汽车的电池退役后,可以作为建筑或者电网的储能单元继续使用。

② 公安部:截至2021年底全国新能源汽车保有量达784万辆. (2022-01-12). https://mp.ofweek.com/nev/a256714786247.

2.4 碳汇理论与封存利用技术碳汇对实现碳中和具有重要的意义。目前,碳汇机理不清楚,科学计算方法还存在较大的不确定性。要针对地质碳汇的科学评估与增汇技术、生态系统碳汇、气候变化与碳汇关系、地球深部碳循环、生态碳汇稳定性、气候变化与碳循环互馈机制等加强基础研究,建立碳库核算新方法、碳汇潜力评估新技术,为碳中和提供理论指导和科学依据。

(1)大力进行生态建设,发展生态碳汇。加强森林、草原等陆地生态系统和近海生态系统管护与固碳增汇关键技术攻关,提供种植业、畜牧业、渔业养殖等固碳减排技术,为提升国家重大生态工程固碳效益和农业绿色发展提供科技支撑。科学推进生态系统碳汇增汇示范区建设,提出国家尺度生态系统碳汇提升空间布局建议方案,形成立体监测、技术示范和决策支持“三位一体”的生态系统碳汇研究与气候变化治理支撑体系。

(2)加强碳捕集、利用和封存(CCUS)基础研究和核心技术攻关。 CCUS技术是将来解决钢铁、水泥等难减排行业碳排放问题的重要手段,是我国实现碳中和目标的保底技术。因此,CCUS技术的经济性必须受到关注。

3 中科院科技支撑“双碳”战略行动计划为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和的重大决策部署,强化顶层设计,充分发挥多学科建制化优势,中科院启动实施“中国科学院科技支撑碳达峰碳中和战略行动计划”(以下简称“双碳行动计划”)。“双碳行动计划”是今后一个时期中科院相关领域开展“双碳”科研攻关的重要工作依据。“双碳行动计划”是开放性的科技规划,坚持与时俱进,将根据国际形势和国家战略需求进行调整和更新。

3.1 “双碳行动计划”目标围绕国家“双碳”战略目标重大科技需求,研究提出科技发展路线图,打造原始创新策源地,突破关键核心技术,开展综合应用示范,支撑产业低碳绿色转型发展,抢占科技制高点,建成创新人才高地,提升国际影响力和话语权。在科技支撑国家“双碳”战略实施中,起到国家战略科技力量的骨干引领作用。

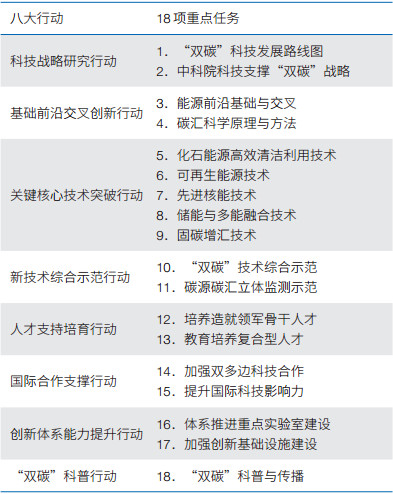

3.2 “双碳行动计划”的主要内容围绕“双碳行动计划”目标,统筹推进八大行动,实施18项重点任务(表 1)。

|

(1)加强“双碳”战略研究。我国特殊的资源禀赋、发展模式和发展速度决定了实现“双碳”目标只能走适合我国国情的道路。需要加强战略研究,把握科学技术发展规律和大势,研判重点技术的未来发展趋势及路线图,识别和发现未来潜在新兴技术及突破性、颠覆性新技术,提出系列关键技术的发展计划,研判关键技术及其组合发展的综合作用及影响。尽快科学制定中国“双碳”科技发展路线图,技术发展清单和时间表,引领经济社会的低碳转型发展的技术方向。

(2)加强基础研究和关键核心技术攻关。 “双碳”目标是一场深刻的全社会变革,是一个巨大的系统工程,在这场变革中“技术为王”将得到充分体现。支撑“双碳”目标的技术创新体系,需要加强顶层设计,发挥国家体制优势,全国一盘棋进行统筹布局。

(3)注重政府引导与市场导向作用。实现“双碳”目标:①坚持技术引领,发挥建制化国家战略科技力量的作用;②坚持市场导向,发挥企业积极性,强调企业的减排主体责任;③坚持联合,鼓励竞争,稳步推进。建议国家相关部门设立“双碳”科技创新专项支持技术研发,出台政策,鼓励和引导企业产业进行“双碳”技术研发与示范应用,加快技术和产业升级迭代。④要特别重视产业结构的调整,强化行业之间的相互关联,以及各地区之间的相互作用。

(4)发挥国家战略科技力量主力军的核心引领作用。以中科院为例,作为国家战略科技力量主力军,其在“双碳”科技方面有成建制的研究队伍,长期积累并取得了一批重要成果。在“双碳行动计划”的指导下,中科院将发挥优势,主动前瞻布局,与国家相关部门密切配合,加强与地方和骨干企业的合作,部署实施一批重大项目,积极建议和承担国家重大任务,出台相关政策在人才、平台、国际合作等方面提供全面支持,努力为国家实现“双碳”目标提供强有力的科技支撑。

致谢 中国科学院过程工程研究所张锁江,中国科学院上海高等研究院魏伟,中国科学院大连化学物理研究所李先锋、朱汉雄、詹晶,中国科学院赣江创新研究院彭子龙,中国科学院电工研究所王一波、赵慧斌,以及中国科学院工程热物理研究所隋军等对论文提出了许多宝贵意见和建议,在此一并表示衷心感谢!| [1] |

电力规划设计总院. 中国能源发展报告2020. 北京: 人民日报出版社, 2021. China Electric Power Planning and Engineering Institute. China Energy Outlook 2020. Beijing: People's Daily Press, 2021. (in Chinese) |

| [2] |

肖宇, 彭子龙, 何京东, 等. 科技创新助力构建国家能源新体系. 中国科学院院刊, 2019, 34(4): 385-391. Xiao Y, Peng Z L, He J D, et al. Science and technology innovation promotes construction of new national energy system. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(4): 385-391. (in Chinese) |

| [3] |

戴厚良, 苏义脑, 刘吉臻, 等. 碳中和目标下我国能源发展战略思考. 石油科技论坛, 2022, 41(1): 1-8. Dai H L, Su Y N, Liu J Z, et al. Thinking of China's energy development strategy under carbon neutrality goal. Petroleum Science and Technology Forum, 2022, 41(1): 1-8. (in Chinese) |