2. 中国科学院大学 资源与环境学院 北京 100049

2. College of Resources and Environment, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

全球气候变化是目前人类面临的严峻挑战之一[1]。《巴黎协定》 ①确立了将全球平均气温控制在较工业化前升温低于2℃的目标,并为实现升温低于1.5℃的目标而努力,以减少气候变化的风险与影响[2]。二氧化碳(CO2)是大气中的首要温室气体,贡献了约66% 的全球暖化效应。2020年,全球平均CO2浓度已达到413.2 ppm的新高②,且仍在继续上升③。根据众多模型预测,在大气CO2倍增(以工业化前CO2为基准)的情景下,全球气温将升高2℃—5℃ [3]。为此,国际社会提出了全球CO2排放需要在2025年前实现碳达峰[4],2050年前实现碳中和的气候治理目标[1]④。

① 《巴黎协定》是继《京都议定书》后第二份有法律约束力的气候协议,于2015年12月12日在第21届联合国气候变化大会(巴黎气候大会)上通过,是由全世界178个缔约方共同签署的气候变化协定,是对2020年后全球应对气候变化的行动作出的统一安排。

② 数据来自世界气象组织(The state of greenhouse gases in the atmosphere based on global observations through 2020. Greenhouse Gas Bulletin, 2021. https://reliefweb.int/report/world/wmo-greenhouse-gas-bulletin-state-greenhouse-gases-atmosphere-based-global-1)。

③ 基于美国国家海洋与大气管理局(NOAA)的全球监测实验室(Global Monitoring Laboratory,GML)监测数据(Global Monitoring Laboratory. [2021-11-30]. https://gml.noaa.gov/dv/iadv)。

④ UN. The race to zero emissions, and why the world depends on it. (2020-12-02)[2021-12-24]. https://news.un.org/en/story/2020/12/1078612.

全球气候治理不仅是人类社会共同应对全球变化的重要问题,还是人类历史发展和科技进步的文明成果。从关注人类生存与社会经济发展的人类生态学视角来看,可以将全球碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)行动的意义概括为:①是对人类种群及社会发展的模式的自我修正,也是对地球生物圈演变过程的有序人为干预;②是人类社会协同重构全球环境治理体系,重塑自然与生命共同体的实践探索;③是人类社会携手管控地球系统物质循环模式及过程所实施的地球生态重大工程。这需要科技界从应对全球变化的视角尺度,深入理解地球生物圈自然演替规律与人类可持续发展的关系,探讨人类社会有序重塑自然与人类命运共同体的理论和技术途径,设计人类社会协同调节全球生态环境的系统工程方案。

实现“双碳”目标,是以习近平同志为核心的党中央统筹国内国际两个大局作出的重大战略决策[5]。正确认识我国“双碳”战略的科学、经济和社会意义,对顺利实现“双碳”目标,科学制定“双碳”行动方略具有全局性、方向性、策略性的指导作用。“双碳”行动的重要战略意义主要体现在:①是中国应对世界百年未有之大变局,实现未来50年社会变革、科技发展及民族振兴的宏伟举措;②是中国参与全球治理的政治承诺,落实《巴黎协定》温控目标的自主行动;③是改变社会经济发展模式,从根本上遏制生态环境恶化,促进“减污—脱碳”科技进步,催生新型脱碳经济的倒逼机制;④是驱动中国生态文明建设,治理国土空间环境,建设富饶、美丽和健康的现代化强国发展目标的新引擎。

然而,中国“双碳”行动面临巨大挑战。发达国家已经度过了农业及工业化的快速经济增长期,其CO2排放在经济转型和全球化过程中已实现了自然达峰目标,目前正处于达峰后的面向碳中和目标的新阶段。但由于世界的材料工业和制造业等高耗能产业还处在向发展中国家转移的过程中,广大发展中国家依然处于CO2排放的攀升或平台期。中国作为世界发展中大国,如何权衡社会经济发展与“双碳”战略,形成“脱碳降碳—减排减污—扩绿增汇—持续增长”协同发展的新局面?如何制定社会发展与“双碳”行动协调,且技术可行、经济有效的行动方案?这些都是极具挑战的重大战略问题,也是统筹社会发展、生态文明建设及环境治理的重大科技问题。

本文在系统梳理应对全球气候变化碳中和方面的现状基础上,探索了中国“双碳”行动方略,探讨了实现“双碳”目标的技术途径,阐述了生态系统碳汇功能对“双碳”战略实现的潜在贡献,分析了中国“双碳”目标的严峻挑战、统筹陆地-水域-海洋生态系统增汇途径,以及面向应对全球变化与生态系统碳汇功能提升的生态学研究核心科学问题,希望能够在国家“双碳”战略引导下,为制定具有韧性(tenacity)和适应性(adaptability)的系统解决方案提供科学理论参考。

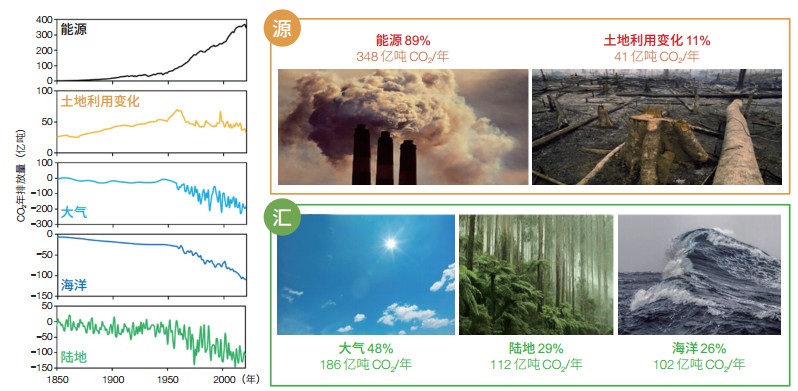

1 全球“双碳”问题现状“全球碳计划”(Global Carbon Project)数据显示,2011—2020年全球的年均人为CO2排放量约为389亿吨,其中能源消费和土地利用变化的碳排放分别占了全球碳排放总量的89% 和11%;且其中4 8 % 的人为C O 2排放滞留在大气中,其余29% 和26% 分别被陆地和海洋生态系统吸收固定⑤(图 1)[6]。

⑤ 全球碳平衡方程中,大气、陆地和海洋三者总贡献为103%,超出的3% 来自于评估的不确定性。

基于CO2累计排放量与由CO2引起的全球表面温度最高值增加量的近线性关系,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)第六次评估报告估算了全球1.5℃和2℃控温目标(67% 可能性)下的2020年后全球人为CO2允许增加的储量分别为4 000亿吨和11 500亿吨[1]。这意味着如果不采取任何减排措施,参照2011—2020年期间全球年均人为CO2排放速率(389亿吨CO2/年),到2030年和2050年全球大气温升将会分别超过1.5℃和2℃。由此可见,全球协同控制人为碳排放,实施“双碳”行动是人类社会应对全球气候变化的必然选择。同时,考虑到全球碳循环、大气CO2浓度和升温对大气CO2移除过程的复杂非线性响应特征,实现全球“双碳”目标可能需要付出更多的人为努力。

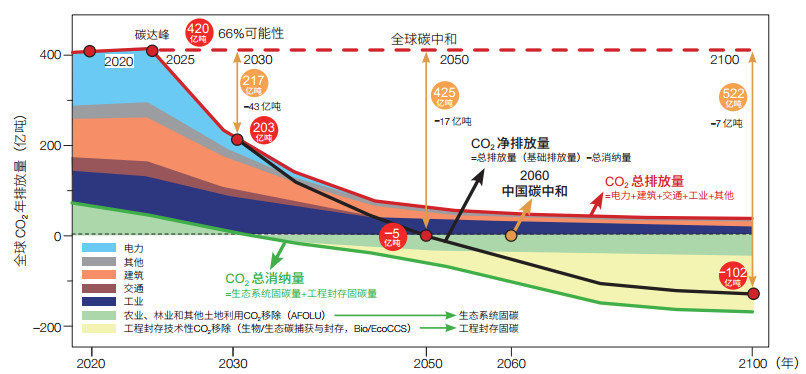

为了实现全球控温目标,同样需要重视非CO2温室气体排放控制,需要综合所有人为排放的温室气体的气候效应与通过自然和人为消纳的温室气体气候效应的中和,即所谓的全球气候中和。基于全球气候中和概念,在2100年大气升温控制在1.5℃目标下的2030年和2050年全球温室气体年排放量需要分别控制在约275亿吨和70亿吨CO2当量以内。然而以目前的排放情况估算,2030年温室气体排放总量将在520亿—580亿吨CO2当量区间[7-9]。单就CO2来说,预计排放量将于2025年达峰,其峰值约为420亿吨/年,即在历史发展模式下基本不可实现1.5℃的控温目标。气候模式分析表明,要实现全球1.5℃控温目标,2030年和2050年的全球CO2年净排放量需要分别控制在203亿吨和_5亿吨CO2以内,并且至2100年应达到每年从大气中净固定102亿吨CO2状态(图 2)[9]。据此推算,在2025年CO2排放达峰的基础上,2025—2030年和2025—2050年的全球CO2净排放量每年平均需要减少约43亿吨和17亿吨,这样方可实现1.5℃控温及2050年全球碳中和的气候治理目标。

|

| 图 2 全球碳排放的控制目标及技术路径 Figure 2 Control target and technology path of global carbon emission 本图改自文献[9],数据为1.5℃控温目标情景下各来源的排放量;CO2净排放量为CO2总排放量与CO2总消纳量的差值;CO2总排放量,也称CO2基础排放量,是电力、建筑、交通、工业和其他排放源的排放量之和;CO2总消纳量是生态系统固碳量(即农业、林业和其他土地利用CO2移除量)与工程封存固碳量(即生物/ 生态碳捕获与封存的CO2移除量)之和 This figure was adapted from Ref. [9], and data is for the decarbonazation scenario limiting warming to 1.5℃. Net amount of CO2 emissions is the difference between total amount of CO2 emissions and total amount of CO2 removed from the atmosphere, where total CO2 emissions, also called base CO2 emissions, include industry, transport, buildings, electricity and other, and total CO2 removals is the sum of ecosystem carbon sequestration (i.e. AFOLU) and engineering carbon sequestration (i.e. Bio/EcoCCS) |

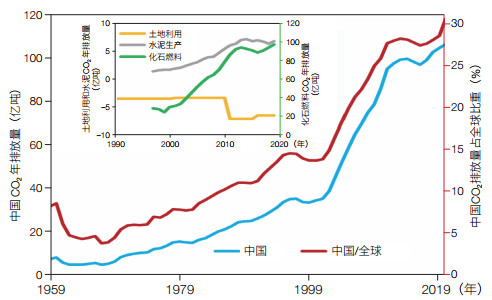

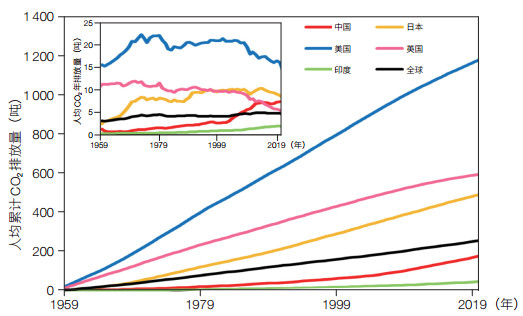

中国目前的CO2年排放总量及其占全球CO2年排放总量的比例已跃居世界首位,2019年的中国年CO2排放量(包括水泥+化石燃料)为101.7亿吨CO2,约占全球当年CO2排放总量的28%(图 3),扣除土地利用变化的碳吸收(6.5亿吨CO2),净人为源年均碳排放量为95.2亿吨CO2[6]⑥,其人均年排放量为7.32吨CO2,已经高出全球人均年排放量4.76吨CO2的平均水平。然而,从1959—2019年的人均累计CO2排放量来看,中国人均累计CO2排放量为175.5吨CO2,还远远低于欧美及日本等发达国家和地区,甚至低于全球的平均水平,仅是美国人均累计CO2排放量的15%(图 4)。

⑥ Carbon emission accounts & datasets for emerging economies. [2021-12-17]. https://www.ceads.net.cn/data; FAO. Food and agriculture data. [2021-12-16]. https://www.fao.org/faostat/en/#data/GT.

|

| 图 3 1959—2019年中国CO2排放及总排放量占全球总排放量的比重 Figure 3 China's CO2 emissions and its proportion of global total emissions from 1959 to 2019 土地利用碳排放数据来自国际粮农组织(FAO),化石燃料和水泥生产碳排放数据来自中国碳核算数据库(CEADs),小图为土地利用、水泥生产和化石燃料的CO2排放量 Data of carbon emissions from land use is derived from FAO, data of carbon emissions from fossil-fuel and cement is from CEADs. The figure in the upper left of figure shows the CO2 emissions from land use, fossil-fuel, and cement |

|

| 图 4 1959—2019年全球及部分国家人均累计CO2排放 Figure 4 Cumulative CO2 emissions per capita globally and in some countries from 1959 to 2019 数据来自全球碳计划,小图为全球及部分主要国家的人均CO2年排放量 Data is derived from Global Carbon Project. The figure in upper left shows annual CO2 emissions per capita globally and in some countries |

近期发布的《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》中明确要坚持“全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险”的战略原则,并制定了定量化的阶段目标⑦,为我国的“双碳”行动指明了方向。目前,我国人为源年均碳排放量大约为100亿吨CO2,预到2030年碳达峰时期可能在100亿—110亿吨CO2[10]。由此可见,粗略地表述中国的“双碳”量化任务就是:如何在维持预期的经济发展目标前提下,通过未来40年的努力,采用多种技术途径消纳当前每年约100亿吨CO2人为排放量(图 5)。

⑦ 中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见.[2022-01-04]. http://www.gov.cn/xinwen/2021-10/24/content_5644613.htm.

|

| 图 5 中国的“双碳”行动任务及其潜在的解决方案 Figure 5 Tasks and potential solutions of "dual carbon" action in China REDD+ 为减少砍伐森林和森林退化导致的碳排放,BioCU为生物碳捕集/ 利用,BioCS为生物碳捕集/ 封存,LULUCF为土地利用、土地利用变化和林业 REDD+ represents reducing emissions from deforestation and forest degradation, BioCU represents biological carbon capture and utilization, BioCS represents biological carbon capture and storage, LULUCF represents land use, land-use change and forestry |

一种具有参考意义的中国碳中和方案为:通过能源转型和工业减排的努力,每年直接减排70亿—80亿吨CO2的人为排放量,在2060年前使直接人为排放量减低到每年30亿吨CO2左右的水平。针对这部分人为排放量,首先利用生态系统碳汇每年中和20亿—25亿吨CO2,再采用工程性碳捕获、利用及封存(CCUS)技术每年封存5亿—10亿吨CO2,以实现人为碳排放与自然和人为碳吸收的碳收支平衡目标。该方案意味着将为国家发展留出每年30亿吨CO2左右的人为碳排放空间,即以生态系统碳汇巩固和提升来换取维持经济发展和国家安全的基础性人为碳排量空间(图 5)。

2.3 实现“双碳”目标的严峻挑战中国的“双碳”目标是全球减排量最大、时间最短的国家行动,面临着降碳任务艰巨、时间紧迫、科技支撑不足等问题。在现有经济社会发展目标、能源和产业结构条件下,要实现“双碳”目标,应在确保经济社会平稳发展的同时,尽快实现经济发展与碳排放的脱钩,这就需要实现经济社会发展模式及技术体系的巨大变革,须面对来自公民意识、生活方式、科学技术及社会管理体制等方面的严峻挑战。

(1)经济社会发展刚性需求的挑战。站在“两个一百年”交汇点,要实现富饶、美丽、健康的国家发展目标,就必须在现在的国内生产总值(GDP)基础上,到2050年翻两番,赶上发达国家平均水平。如果以现有的能源结构与单位GDP能耗计算,届时的化石能源消费年排放量将高达390亿吨CO2⑧。如此背景下,如何权衡碳排放与经济社会发展的关系,是影响生态环境、人民福祉与国家发展权的重要挑战之一。

⑧ 基于CEADs数据(Carbon emission accounts & datasets for emerging economies. [2021-12-17]. https://www.ceads.net.cn/data)。

(2)能源脱碳转型困难的挑战。聚焦能源安全和能源自主可控的国家战略需求,多快好省推进低碳新能源替代传统能源是“双碳”行动的重点任务。然而,中国现在的能源多是高碳基的,化石能源占总能源消费的85%。即使2050年非化石燃料占总能源消费的比重达到理想的62.8%[11],但由于GDP翻两番时刚性能源需求量的增加,其化石能源消费的年排放仍将高达170亿吨CO2以上。因此,如何平衡好发展与碳排放的关系,在更短时间内开发出绿色低碳的替代能源,尽快实现经济发展与碳排放的脱钩是最为严峻的挑战。

(3)产业结构调整困难的挑战。产业结构调整是推进减污-降碳协同增效的重要抓手,对实现“双碳”目标具有重要意义。2020年我国工业产值占GDP的30.8%,但工业能源消费占了65% 的能源消费CO2排放量。我国的制造业以重化工业为主,高耗能产业庞大,却又是国民经济的重要组成部分,其中相当一部分高耗能产品属于国家战略原材料,对市场供给稳定、产业体系完整和经济稳步增长具有重要支撑作用。

(4)“双碳”技术短缺的挑战。科技创新是决定“双碳”目标实现的根本动力。目前,我国“双碳”技术尚处于发展的初级阶段,可以支撑“双碳”行动的科技创新储备不足,亟待开展问题和目标导向的颠覆性、变革性技术研发,尤其是在能源领域和产业结构调整方面。

(5)自然生态系统碳汇功能有限的挑战。在以能源供应与消耗为主的“双碳”技术没有取得重大性突破及大规模应用之前,生态系统碳汇功能在维持经济发展和国家安全的基础性人为碳排量空间方面将发挥重要作用。尽管我国分布着广袤的高寒、荒漠、沙漠及盐碱地等自然生态系统,但其碳汇能力有限,且受限于国土空间、气候、水土资源和环境承载力等众多限制因素,想要短时间、高质量实现“双碳”目标可谓任重道远。

3 中国“双碳”的宏观战略 3.1 “双碳”目标实现途径国家发展和民族复兴是硬道理,技术创新变革是根本出路且发展路径可以不断优化。面对中国的“双碳”任务,如何设定峰值目标、确定中和路径是重大科技问题。应当立足国情、长远布局,在大力发展能源转型和产业减排技术的同时,致力于发掘生态系统碳固持和人为工程碳封存潜力,力争在实现碳中和时仍然保留一定水平的化石燃料碳排放空间,这对于降低“双碳”行动的经济成本和抵御社会风险具有战略意义。

实现“双碳”目标的路径并不是先验的、定制的、一成不变的,它应随着技术发展和社会需求而动态调整、不断优化迭代,应该倡导采用国家战略引导下的具有韧性和适应性的系统解决方案。笔者认为,中国实现“双碳”目标的宏观方略可以表述为:坚持“发展复兴是硬道理,创新变革是根本出路,发展路径必需优化”的基本理念;实现“倒逼能源和工业减排,促进技术进步和发展转型;驱动生态环境综合治理,培育新型生态经济”的“两个宏观目标”;着力“能源结构转型、产业结构调整、生态环境治理”的“三路综合”创新策略;通过“减排、增汇、保碳、封存”的“四举并进”技术路径大力发展新兴脱碳经济、增汇经济、产业经济及生态经济。同时,在具体的战略布局过程中,还需要落实技术变革与经济社会发展转型、减碳治污与环境治理、生态保碳与绿化增汇、国土空间利用与综合治理、有机/无机碳汇与非CO2温室气体协同管理的“五个统筹”方面。

3.2 “三路综合”的创新策略与“四举并进”的技术途径“双碳”目标的实现依赖于“三路综合”的创新策略,即能源结构转型的脱碳、产业结构调整的减排、生态环境治理的增汇,这需要构建3个方面综合发展“三路综合”技术体系(图 6)。①能源供应与消费端的替代脱碳、清洁化转型。需要尽可能用太阳能、风能、水能等非碳基能源替代化石能源发电和制氢,构建以清洁能源为主的“新型电力/能源供应系统”;力争在居民生活、交通运输、工业生产、农业、建筑等主要碳排放领域中,实现清洁电力、氢能、地热能、太阳能等非碳基能源替代传统化石能源消费。②产业结构绿色低碳化,发展新一代生态经济。在钢铁、有色、石化、化工、建材等高耗能行业,重点发展低碳流程工业、低碳建筑材料、绿色交通体系、化石资源低碳转化等,建立新一代绿色低碳产业体系及生态经济发展模式。③人为固碳路径的生态环境治理。通过生态环境建设,土壤碳固持,以及大气CCUS等组合技术和工程抵消或中和基础性的人为碳排放量。在关键性、颠覆性能源技术还没有取得突破之前,通过人为生态工程建设,巩固和提升生态系统碳汇功能,是最为行之有效、最绿色、最经济、最具规模的技术途径,还与国家生态文明建设目标高度契合,可以认为是实现“双碳”目标的“压舱石”及社会经济发展的“稳定器”。

|

| 图 6 实现“双碳”目标的潜在技术路径和措施 Figure 6 Potential technological paths and measures to achieve "carbon peak and carbon neutrality" |

“减排、增汇、保碳、封存”(以下简称“减、增、保、封”)是被广泛认可的实现“双碳”目标的有效途径。我国的“双碳”行动应该走出一条贯彻“减、增、保、封”协同并举的技术途径(图 6)。“减”是推动能源供给和工业消费技术进步,走发展脱碳和减排经济之路,直接减少人为碳排放;“增”是利用生态工程及土地管理,增加陆地和海洋生态系统的碳蓄积和固碳功能;“保”是保护现有的陆地和海洋生态系统的碳储存及固碳能力;“封”是采用地质工程、生物技术和生态措施捕集、利用与封存大气CO2。

只有贯彻“能源结构转型、产业结构调整、生态环境治理”的“三路综合”技术变革,以及“减、增、保、封”的“四举并进”技术路径,才能够低成本稳健地实现艰巨而宏伟的“双碳”目标,解决经济社会发展与碳减排的冲突问题,实现科技进步、经济转型、污染治理、生态恢复与生态文明建设的协调统一,形成“脱碳降碳—减排减污—扩绿增汇—持续增长”协同发展的新局面,为经济社会发展战略布局赋予必要的韧性和适应性。

3.3 “五个统筹”的宏观布局中国实现“双碳”行动目标,需要坚持3个基本原则:①推动社会发展和技术创新,强化节能减排;②发掘生态固碳和工程碳封存潜力,保留适度碳排放空间;③降低经济成本和社会风险,培育壮大新生态经济。在贯彻3个基本原则,以及“能源结构转型、产业结构调整、生态环境治理”的“三路综合”创新策略,“减、增、保、封”的“四举并进”技术途径基础上,还必须在全产业领域、全域国土空间上落实“五个协调统筹”布局,全面推进“双碳”行动与经济社会转型、产业减碳治污、生态文明建设、国土空间综合治理及系统思维科学落实的融合统一(图 6)。

(1)社会发展、经济转型与新生态经济培育的协调统筹。以“双碳”目标与生态建设统筹为双驱动机制,加快由碳基能源的工业化社会向新能源的生态经济社会的转变进程,在保证宏观经济稳中求进的发展态势下,引导新型生态经济理论和市场的形成,建立国家、企业和公众参与“双碳”行动的激励机制。

(2)减排降碳、减排治污与大气质量管控的协调统筹。温室气体与大气污染物具有同根同源的本征特性,统筹“双碳”行动与大气污染防治是我国当前生态文明建设的发力点,可为“事半功倍”地实现“双碳”目标与清洁空气提供系统性、多维度的解决思路与治理对策。

(3)生态保碳、绿化增汇与美丽中国建设的协调统筹。推进生态文明建设本质性的终极目标是努力建设富裕、美丽、健康的现代化强国,实现中华民族永续发展。“双碳”目标无疑是新时代背景下生态文明建设最为有力的旗舰行动和抓手,生态保碳、绿化增汇既是实现“双碳”目标的关键途径,也是美丽中国建设的重要生态保障。

(4)陆地-水域-海洋生态系统的增汇途径的协调统筹。陆地-水域-海洋生态系统都发挥着重要碳汇功能,保护、巩固和提升全域国土空间的自然生态系统碳库和碳汇功能,综合挖掘陆地-水域-海洋碳汇潜力,是落实“双碳”任务的重要技术途径。

(5)有机碳汇-无机碳库-非CO2温室气体的协调统筹。生态系统的土壤有机碳和无机碳共同决定着土壤碳库变化。地表与大气间的无机碳交换、地质过程的碳排放或吸收、非CO2温室气体的排放及温室效应越来越受到学术界的关注。因此,国家的“双碳”行动如果仅着眼于生态系统有机碳循环过程的管控是远远不够的,必须统筹兼顾和准确权衡有机碳汇-无机碳库-非CO2温室气体的协同关系,保证“双碳”行动系统解决方案的整体性。

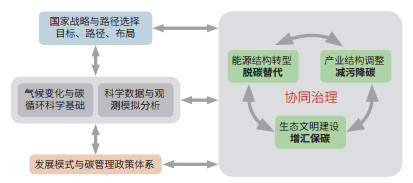

4 落实“双碳”行动的科技支撑“双碳”目标驱动下的科技和社会大变革,将改变我国的传统社会经济发展模式和产业分工及科学技术体系,亟待强有力的科学与技术支撑。为此,科技界应该围绕“双碳”行动和目标,重点开展以下7个方面的科学与技术研究(图 7)。

|

| 图 7 落实“双碳”行动的科技支撑体系 Figure 7 Scientific and technological supporting system for "carbon peak & carbon neutrality" action |

(1)科学基础。指导实现“双碳”目标的科学基础是全球气候变化、全球碳循环及其互馈关系。目前,应用于指导“双碳”目标的基础理论和方法学问题还存在诸多不确定性,如地球系统和气候系统演变,大气圈与水圈、岩石圈、生物圈的相互作用机制,以及地球地质系统、陆地表层系统、陆地和海洋生态系统、社会经济系统的碳循环及其相互作用等基础理论问题。当前迫切需要回答的与“双碳”目标直接关联的基础科学问题包括:新型能源和低碳产业的技术原理、碳中和措施的气候效应、自然碳汇形成与维持机制、自然和人为碳汇的容量及增汇潜力、陆地和海洋碳循环与气候变化的互馈机理、多种温室气体间的协同效应等。

(2)观测模拟。及时准确的科技信息是正确决策的基础。一方面,在决策过程中需要及时而准确的信息;另一方面,分析决策行动的实行状态及其行动功效需要科学观测和评估。中国的“双碳”行动需要构建行业、企业及区域的碳排放检查体系;完善科学数据集成及模拟计量系统;研制新一代陆海联动的碳循环模型、自然-经济-社会复合系统模式及高分辨率区域气候-生态-经济模拟模式;构建陆地和海洋碳循环参数的立体化和网络化的动态观测体系;建立产业排放因子数据库及高分辨率排放清单系统;为应对气候变化的监测、评估、检查、决策提供数据分析平台。

(3)能源结构转型。能源结构转型是实现碳中和目标的根本途径,其核心问题是准确判断可供选择的能源结构转型技术途径,理解能源转型关键技术的科学原理、突破脱碳技术瓶颈的有效途径。在减排技术方面尤为重要的是零排/减排、氢工业、储能等关键核心技术。在能源领域,需要立足我国以化石燃料为主的基本国情,致力于化石能源高效清洁利用、可再生能源、先进核能、储能与多能融合等方面关键核心技术的多点突破、集成创新与综合示范。同时,还需要借鉴国际上对能源消费结构的经验与认识,充分发挥数字信息技术(如大数据、人工智能、区块链、物联网等)、公民意识教育等路径的重要作用。

(4)产业结构调整。产业结构调整是实现“双碳”目标的重要措施,其核心问题是基于新能源技术突破及能源替代进程、发展新型产业和社会系统的碳循环调控科学理论,建立新一代的多尺度科学研究范式,发展产业结构调整的科学基础。目前应着重关注的重要技术领域包括:低碳流程工业、低碳建筑材料、绿色交通体系的产业低碳转型路径、碳化工业及碳利用关键技术、新一代绿色低碳产业模式及工业体系。以钢铁、有色、石化、化工、建材等高耗能高排放的传统产业为重点,充分发挥政府和市场对社会资源配置的决定性作用,积极推动产业结构优化升级、坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展、大力发展绿色低碳产业。

(5)巩固提升碳汇。利用生态系统固碳功能,保护植被、土壤及冰冻圈碳库的稳定性、增强自然和人为碳汇功能被认为是最经济有效且最具规模效应的碳中和技术途径。中国区域的陆地和海洋碳循环规律和特性的认知虽然取得了重要进展,但是依然存在众多不确定性和知识盲点。其核心问题是理解生态系统碳循环过程机理及碳汇功能时空变异、生态系统碳汇与全球气候变化的相互影响及互馈。在全域国土空间的碳汇功能巩固和提升行动中,需要系统认知生态系统碳汇功能的稳定性、增汇技术的碳汇效应、可持续性及技术经济的可行性,开发生物、生态及工程的碳捕获、碳利用及碳封存新技术,评估分析重要生态功能区及国家层次的综合碳汇管理功效。

(6)国家战略与路径选择。 “双碳”行动是涵盖全域国土空间及全部行业和产业系统的社会经济和科学技术重大变革,需要能源结构转型脱碳、产业结构调整减排、生态环境建设增汇的3个领域协同推进的巨大系统工程,需要明确的国家战略引导及优化的路径选择。国家、区域及行业的碳中和战略布局及技术路径选择是“双碳”行动成败的决定性因素。国家层次碳中和的核心问题是,在既定的国家发展目标和现有及未来的资源结构、科技和经济背景下,选择并优化潜在战略和技术路径,需要回答碳达峰时的排放峰值、碳中和的动态路径、技术途径和关键技术体系的迭代等脱碳减排的战略问题,还需要回答与国家经济稳定和能源安全相关的基础碳排放空间、生态系统碳汇和碳封存的碳中和能力、中国及各区域生态系统的碳储量和固碳能力、传统生态工程和新型生物途径的增汇潜力等重大科技问题。

(7)协同治理与管理政策。应对全球变化的碳中和目标与国家生态环境治理、生态保护和生态恢复的目标高度契合,是一举多得的国家治理措施。统筹全域国土空间的生态环境治理是落实基于自然的生态系统保碳增汇方案的具体措施,其核心科技问题是如何做到环境减污与产业降碳协同发展、气候环境与人类健康和物种保护协同,以及国土空间管理与碳中和政策的协同。政策与管理是实现碳中和目标和行动的政治、经济、法律保障,其核心问题是如何从政策与管理层面统筹国家、省域及行业的“双碳”路径与社会经济发展。目前需要着重解决的政策与管理问题包括:①碳排放、极端气候事件对社会经济影响;②增汇碳减排的产业政策、碳中和的经济社会成本、碳定价及其监管机制与金融政策;③颠覆性能源技术和碳移除技术政策、商业模式与监管机制;④气候适应能力评估和宏观策略、气候适应技术与政策管理;⑤国家与全球气候治理的报告和监测、认证和核查、国际合作与资金政策、法律法规体系建设等。

5 结语中国的“双碳”行动意义重大,是极具挑战的重大任务,不仅需要政府、企业及民众的共同奋斗,更需要科技界提供全方位的科学知识、关键技术、数据信息、管理政策等方面的科技支撑。在能源和产业减排领域,从国家能源安全和产业发展的视角,聚焦低碳能源和清洁绿色产业战略需求,开展关键核心技术攻关,大力推动化石能源高效低碳利用、可再生能源规模化开发利用、先进核能安全利用技术突破、储能技术体系规模化应用,以及钢铁、有色、石化、化工和建材产业的低碳化技术变革。在生态系统碳汇领域,迫切需要系统开展生态系统碳循环过程、碳储量及通量时空格局的综合观测,构建地基-空基-天基和社会统计的碳源汇监测体系,研究中国区域的碳收支过程机制、动态演变、地理分布和经营管理,集成评估陆地、水域及海洋生态系统碳汇功能,发展基于生态学原理的自然碳源汇演变过程与人为“减、增、保、封”的碳中和举措整合分析理论和方法学体系。

| [1] |

IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2021.

|

| [2] |

Rogelj J, den Elzen M, Höhne N, et al. Paris Agreement climate proposals need a boost to keep warming well below 2℃. Nature, 2016, 534: 631-639. DOI:10.1038/nature18307 |

| [3] |

IPCC. Climate Change 2007: Synthesis Report. Contribution of Working Groups Ⅰ, Ⅱ, and Ⅲ to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

|

| [4] |

蔡兆男, 成里京, 李婷婷, 等. 碳中和目标下的若干地球系统科学和技术问题分析. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 602-613. Cai Z N, Cheng L J, Li T T, et al. Key scientific and technical issues in earth system science towards achieving carbon neutrality in China. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(5): 602-613. (in Chinese) |

| [5] |

黄润秋. 把碳达峰碳中和纳入生态文明建设整体布局. 学习时报, 2021-11-17(01). Huang R Q. Promote the goal of carbon peak and carbon neutralization as scheduled. Learning Times, 2021-11-17(01). (in Chinese) |

| [6] |

Friedlingstein P, Jones M W, O'sullivan M, et al. Global Carbon Budget 2021. Earth System Science Data Discussions, 2021. DOI:10.5194/essd-2021-386 |

| [7] |

Rogelj J, Popp A, Calvin K V, et al. Scenarios towards limiting global mean temperature increase below 1.5 ℃. Nature Climate Change, 2018, 8: 325-332. DOI:10.1038/s41558-018-0091-3 |

| [8] |

United Nations Environment Programme. Emissions Gap Report 2020. Nairobi: United Nations Environment Programme, 2020.

|

| [9] |

Rogelj J, Shindell D, Jiang K, et al. Mitigation Pathways Compatible with 1.5℃ in the Context of Sustainable Development// Masson-Delmotte V, Zhai P, Pörtner H-O, et al. Global Warming of 1.5℃. An IPCC Special Report. Cambridge: Cambridge University Press, 2018.

|

| [10] |

Xu G, Schwarz P, Yang H. Adjusting energy consumption structure to achieve China's CO2 emissions peak. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2020, 122: 109737. DOI:10.1016/j.rser.2020.109737 |

| [11] |

Duan H, Zhou S, Jiang K, et al. Assessing China's efforts to pursue the 1.5℃ warming limit. Science, 2021, 372: 378-385. DOI:10.1126/science.aba8767 |