2. 中国科学技术大学 碳中和研究院 合肥 230026;

3. 电力规划设计总院 北京 100120

2. Institute of Carbon Neutralization, University of Science and Technology of China, Hefei 230026, China;

3. China Electric Power Planning & Engineering Institute, Beijing 100120, China

目前,我国已建成了全球规模最大的电力系统,2020年全社会用电量7.5万亿千瓦时,装机容量达到22亿千瓦[1]。未来我国电力系统供需规模将持续扩大,电网保障供需平衡的作用将更加突出[2]。具体体现在:①用电需求持续增长。随着经济增长、产业升级和人民生活水平提高,人均用电量水平也会随之升高。同时,碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”) 战略下,为支撑煤炭、石油、天然气消费达峰,我国需要在工业、建筑、交通等领域实施电能替代,实现更高水平的电气化。上述因素共同作用下,未来我国用电量将持续增长(图 1)。预计2060年,我国全社会用电量将达到15万亿千瓦时以上,比2020年增长1倍。②发电装机规模持续扩大。预计2060年我国发电装机容量将达到60亿—80亿千瓦,达到2020年装机容量的3倍左右。

|

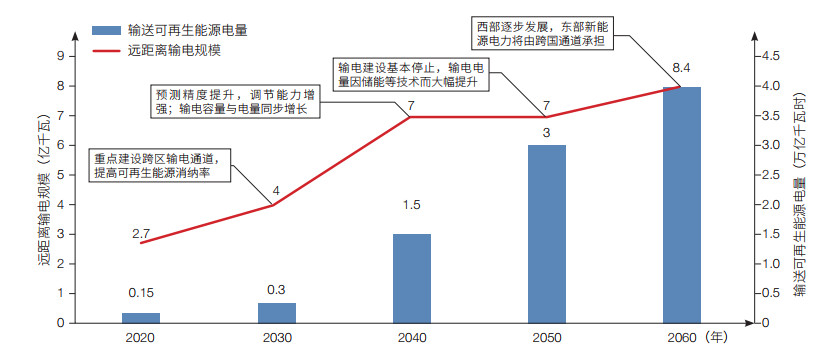

| 图 1 2020—2060年我国输配电设施分阶段建设需求与输送电量 Figure 1 Needs of long-distance transmission capacity from 2020 to 2060 |

近年来,我国大力发展非化石能源,特别是风电、太阳能发电等新能源。2020年,我国风电和太阳能发电装机规模合计5.35亿千瓦,占总装机容量的24.3%;风电和太阳能发电量合计7 275亿千瓦时,占总发电量的9.5%[3]。远期在碳中和情景目标下,风电和太阳能发电将逐步成为主体电源,电网消纳新能源的任务将更加艰巨。预计2060年,风电和太阳能发电装机合计将达到40亿千瓦以上,常规水电装机5亿千瓦,核电装机3亿千瓦,非碳电力装机将占总装机容量的90% 左右,发电量将达到总发电量的85% 以上。

我国能源资源分布不均,北方和西北地区煤炭、风能、太阳能等资源丰富,西南地区水电资源比较丰富,形成了“西电东送、北电南送”的电力资源配置基本格局,2020年西电东送能力达到2.7亿千瓦[4]。据测算,我国81% 的水能资源[5, 6]、86% 的风能资源、96% 的太阳能资源分布在西部地区和东北地区,未来全国约2/3的用电量分布在东部地区和中部地区①。考虑分布式新能源发展,中短期内中部和东部地区仍然难以实现电力自给自足,电源与负荷逆向分布的特征不会发生根本性变化,中短期内电网远距离输送能源的功能将进一步强化。但是长期来看,东、西部发展差异将逐渐均衡,尤其新疆等西北地区作为“一带一路”连接欧亚大陆的陆上通道,预期将会出现若干都市群,使得西部能源输送需求有所减弱。

① 中国气象局风能太阳能资源中心. 中国风能太阳能资源年景公报2020年. 2020.

2 构建新型电力系统的总体思路和建设原则总体思路。深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念,以“双碳”为总体目标,积极构建新型电力系统。充分发挥电网优化能源资源配置的枢纽平台作用,统筹推进源网荷储协调发展,提高电网接纳新能源和多元化负荷的承载力和灵活性,稳步推进跨省区远距离清洁电力输送,构建规模合理、结构清晰、安全可靠的交流同步电网,提升电网数字化智能化调度运行水平,积极发展源网荷储一体化、微电网、直流配电网等新模式新业态,为保障经济社会发展和推动能源绿色低碳转型提供有力支撑。

发展原则。①坚持系统观念,整体优化。坚持系统思维,坚持全国一盘棋,通过大范围优化配置资源,推动源网荷储协调发展,提高电力系统整体效率和经济性。②坚持安全可靠,结构合理。坚守安全底线,构建规模合理、分层分区、安全可靠的电网,提高电力抗灾和应急保障能力,重点提高应对高比例新能源不稳定性和网络攻击等新型风险的能力。③坚持清洁低碳,绿色优先。坚持生态环境保护优先,激发负荷侧和新型储能技术等潜力,形成源网荷储协同消纳新能源的格局,适应碳中和情景下大规模、高比例新能源的持续开发利用需求。④坚持创新驱动,数字升级。大力推进科技创新,促进转型升级,提高电网数字化水平,构建“互联网+”智能电网,加强系统集成优化,改进调度运行方式,提高电力系统效率。⑤坚持远近结合,先立后破。杜绝脱离实际的“运动式”减碳,充分认识碳达峰、碳中和的复杂性、长期性和系统性,循序渐进、稳中求进,在现代电力系统基础上逐步升级换代。

3 未来电力系统的基本结构和形态 3.1 未来远距离输电规模将持续扩大随着化石能源发电机组大量退出,发电资源与负荷中心呈逆向分布的问题将凸显,东部地区面临较大的电量缺口,必须要进行大规模跨区电力调配[7]。

面向碳中和情景的电网体系下,跨省跨区大型输电通道进一步增加。预计2060年全国跨省区输电通道规模将达到7亿—8亿千瓦,比2020年的2.7亿千瓦增加1倍以上。跨省区输电量约3万亿千瓦时,基本全部为非化石能源电力。主要电力流方向为东北地区、西北地区、西南地区向东中部地区输电。

3.2 大电网仍将是电力系统基本结构形式新能源发电出力与气象条件密切相关。我国各地区存在地理差异,通过大电网互联可以促进资源共享能力提升。同时,未来随着新能源成为主体电源,在持续多天阴雨等不利天气下局部电力供应安全保障难度较大,需要通过大电网实现更大范围内的互济,可以提高系统可靠性,保障供电安全。

面向碳中和情景的电网体系下,大电网仍是电力系统的基本形态。通过大电网和大市场,可以在全国范围统筹资源配置,实现跨区域互济,提高供电可靠性;同时,还能获取时间差季节互补,风、光、水、火能相调剂和跨区域流域补偿调节等效益,实现各类发电资源充分共享、互为备用。

3.3 分布式电力系统将形成有效补充,同大电网结合构成电力系统基本形态风能、太阳能密度低,分布广泛,适合分布式开发利用。未来,随着风电、光伏、储能、灵活性负荷等大规模、分散式接入,电力市场主体将从单一化向多元化转变,电力输送将从发配用单向传输向源网荷储多互动灵活传输转变。传统电力系统的调度运行方式也需要相应做出改变[8]。

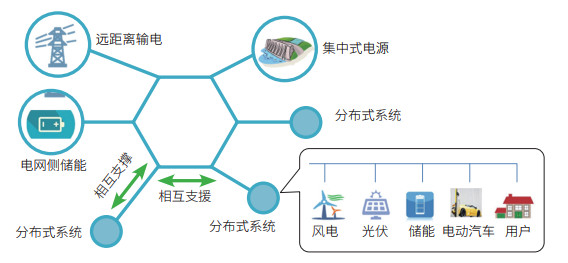

面向碳中和情景的电网体系下(图 2),分布式系统与大电网兼容并举、相互支撑,互为补充备用,以保障电网安全稳定运行。分布式系统贴近终端用户,在保障中心城市重要负荷供电、支撑县域经济高质量发展、服务工业园区绿色发展、解决偏远地区用电等领域作用尤为突出。分布式系统具备灵活性与主动性,支持多元化电源、负荷开放接入和双向互动,促进分布式新能源高效就地消纳。依托先进量测技术、现代信息通信、大数据、物联网技术等,分布式系统将拥有全景感知能力;基于大规模超算能力和人工智能技术,分布式系统可以智慧化调控运行,实现提升系统运行效率、优化配置资源的目标。

|

| 图 2 未来电网体系示意图 Figure 2 Schematic diagram of future power grid |

碳中和情景下,极高比例新能源发电装机接入电网,对电网的运行提出了巨大挑战。新能源发电出力波动性大,且发电出力与用电负荷曲线匹配度较低,甚至某些时段完全相反。风电在负荷高峰时刻发电出力处于较低水平,光伏对晚高峰时发电出力基本为零。新能源大规模发展增加了电网平衡调节调峰压力,传统电力系统无法满足实时平衡需要,需要各方共同努力提高调节能力。

面向碳中和情景的电网体系,源网荷储融合互动,灵活调节。电源侧,抽蓄、储能等灵活调节电源提供调节服务;新能源发电通过配置储能、提升功率预测水平、智慧化调度运行等手段,成为新型“系统友好型”新能源电站,提升电力支撑水平,平抑新能源间歇性、波动性对电力系统带来的冲击。电网侧,充分考虑省间资源互济,共享系统调节资源,发挥大电网的联网效益,平抑不同区域的新能源出力波动。负荷侧,电供暖、电制氢、数据中心、电动汽车充电设施等新型灵活负荷成为电力系统的重要组成部分。通过市场机制改变传统“源随荷动”的模式,实现源网荷储深度融合,灵活互动。

3.5 形成支撑电力市场化运行的服务平台电力市场可以最大限度还原电力商品属性,实现市场配置资源、释放价格信号、反映成本特性、增强需求弹性、引导电力投资、调动系统灵活性资源、促进源网荷储有效互动、引导多元主体参与系统运行决策的多重功能[9]。面向碳中和情景的电网体系下,我国将拥有以中长期市场为主体、现货市场为补充,涵盖电能量、辅助服务、发电权、输电权和容量补偿等多交易品种高标准市场体系。

4 新型电力系统分阶段实施策略 4.1 控碳阶段(2021—2030年)此阶段为青海、宁夏、新疆等西部地区可再生能源快速建设和增长时期,远距离特高压直流技术已经基本成熟,而储能技术尚未成熟,电力系统灵活调节能力仍然不足,因此可再生能源的输送和消纳依然重点依赖于跨地区的远距离输电建设。此阶段主要以平衡东、西部资源不平衡,同时积极建设分布式微网在用户侧整合为目标,并为电力系统灵活性调节能力建设奠定基础。建议:重点建设哈密—重庆、陇东—山东、金上—湖北、蒙西—河北、宁夏—湖南、四川—湖南等跨区输电通道,预计全国跨省区远距离输电通道规模达到4亿千瓦,比2020年增长1.3亿千瓦。预计实现新能源跨省区输送新能源规模达到1.5亿千瓦,输电电量超过3 000亿千瓦时。

随着港口、铁路、公路、油田等各行业分布式可再生能源建设逐步进入高峰,原有较为落后的配电网迫切需要提升感知、控制和智能化水平。此外,交-直流微网需要大规模发展,以能够接受和消纳分布式可再生能源。

4.2 减碳阶段(2031—2040年)我国将逐步实现社会主义现代化,并向社会主义现代化强国迈进,预期用电负荷相比目前状态将增加1.5倍,而且负荷仍将集中在中部和东部地区。而在此阶段,一方面,受东部地区可再生能源建设容量制约,新增大部分负荷依然需要远距离跨省区输送,预期输电通道建设压力仍然较大。另一方面,河西走廊通道受制于地理条件,输电建设在此阶段将趋向饱和,难以再向中部和东部地区新建输电走廊。总体预计跨省区远距离输电通道规模将需要达到6亿—7亿千瓦,需要新建跨省区远距离输电通道2亿—3亿千瓦。

随着全国各地可再生能源发电数据和气象数据在2020—2040年中积累逐渐完善,可预期可再生能源发电预测精度将大幅提升。一方面,随着分布式用户侧市场机制逐渐改变和完善,源网荷储将深度融合,灵活互动,尤其是电供暖、电制氢、数据中心、电动汽车充电设施等新型灵活负荷在此阶段将成为电力系统调节的重要组成部分。因此,在同样的输电容量下,新能源输电电量将得到大幅提升,预计新能源跨省区输送电量超过1.5万亿千瓦时。另一方面,分布式可再生能源将逐渐与城乡居民、工业生产融为一体,网络呈现交流为主,直流为辅的格局,同时配用电智能化建设也将进一步加强。

4.3 低碳阶段(2041—2050年)预期储能等技术将逐渐有所突破,各类型电池成本也将大幅下降,锂电池、液流电池等储能系统的平准化成本可以降到0.1—0.2元/千瓦时,建设规模也将大幅增长。这使得新能源能够平稳跨区输送,现有输电通道利用率将会得到进一步大幅提升。

在此阶段,由于储能技术日趋成熟,成本大幅下降,新建输电通道压力逐步降低。预期在此阶段的10年中,跨省区远距离输电通道规模将维持在6亿—7亿千瓦,新增跨省区远距离输电通道规模将在5 000万千瓦以下,跨区远距离输电通道利用率在技术进步下将接近极限,从而预期新能源输电电量超过3万亿千瓦时。

4.4 碳中和阶段(2051—2060年)在此阶段,社会主义现代化强国已基本建成,东、西部发展差异将逐渐均衡。尤其新疆等西北地区作为“一带一路”中连接欧亚大陆的陆上通道,预期将逐渐从物流中转发展出若干都市群,使得西北地区向中部和东部输电需求和动力进一步减弱,甚至西北部分地区将逐渐自我平衡。这将会导致中部和东部地区增长的绿色电力需求将逐步转向由东北区域供给,甚至可以发展出若干由蒙古国、俄罗斯向我国中东部地区的输电通道。预期此阶段新增输电通道规模1亿—2亿千瓦,其中主要以跨国通道为主,最终跨区远距离输电通道规模将达到7亿—8亿千瓦,新能源输电电量达到4万亿千瓦时。

| [1] |

中国电力企业联合会. 中国电力统计年鉴2021. 北京: 中国统计出版社, 2021. China Federation of Electric Power Enterprises. China Power Statistics Yearbook 2021. Beijing: China Statistics Press, 2021. (in Chinese) |

| [2] |

周孝信, 赵强, 张玉琼. "双碳"目标下我国能源电力系统发展前景和关键技术. 中国电力企业管理, 2021, (31): 14-17. Zhou X X, Zhao Q, Zhang Y Q. Development prospect and key technologies of China's energy and power system under the goal of "double carbon". China Power Enterprise Management, 2021, (31): 14-17. (in Chinese) |

| [3] |

王怡, 刘泊静. 步履铿锵迈向能源高质量发展新阶段——"十三五"时期能源发展综述. 中国电业, 2021, (1): 24-27. Wang Y, Liu B J. Marching towards a new stage of high-quality energy development—A summary of energy development in the 13th Five Year Plan Period. China Electric Power, 2021, (1): 24-27. (in Chinese) |

| [4] |

章建华. 能源结构和系统形态面临巨大变革. 电力设备管理, 2021, (4): 18-20. Zhang J H. Energy structure and system morphology are facing tremendous changes. Electric Power Equipment Management, 2021, (4): 18-20. (in Chinese) |

| [5] |

全国水力资源复查工作领导小组. 中华人民共和国水力资源复查成果(2003年)总报告. 北京: 中国电力出版社, 2004. National Leading Group for review of hydraulic resources. General Report on the Review Results of Hydraulic Resources of the People's Republic of China (2003). Beijing: China Electric Power Press, 2004. (in Chinese) |

| [6] |

舟丹. 我国能源安全面临的挑战. 中外能源, 2020, 25(8): 22. Zhou D. The Challenges that China's energy security faces. Sino-Global Energy, 2020, 25(8): 22. (in Chinese) |

| [7] |

娄伟, 李萌. 中国可再生能源电力的区域协调问题研究. 中国能源, 2021, 43(2): 44-47. Lou W, Li M. Study on regional coordination of renewable energy power in China. Energy of China, 2021, 43(2): 44-47. DOI:10.3969/j.issn.1003-2355.2021.02.008 (in Chinese) |

| [8] |

苏南. 新型电力系统到底长啥样?. 中国能源报, 2021-12-06(22). Su N. What does the new power system look like?. China Energy News, 2021-12-06(22). (in Chinese) |

| [9] |

宋永华, 包铭磊, 丁一, 等. 新电改下我国电力现货市场建设关键要点综述及相关建议. 中国电机工程学报, 2020, 40(10): 3172-3187. Song Y H, Bao M L, Ding Y, et al. Review of Chinese electricity spot market key issues and its suggestions under the new round of Chinese power system reform. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(10): 3172-3187. (in Chinese) |