2. 中国科学院大学 计算机科学与技术学院 北京 100049

2. School of Computer Science and Technology, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

2021年5月28日,习近平总书记在中国科学院第二十次院士大会、中国工程院第十五次院士大会、中国科协第十次全国代表大会上的讲话中强调,要“坚决打赢关键核心技术攻坚战”。中国科学院该如何发挥科技“国家队”的作用,在关键核心技术攻坚战中作出突出贡献,笔者认为首先需要把握关键核心技术发展的自身规律。本文以信息技术为例,分析关键核心技术的演进特征和发展规律,并进一步提出支持中国科技界尤其是中国科学院打好关键核心技术攻坚战的若干建议。

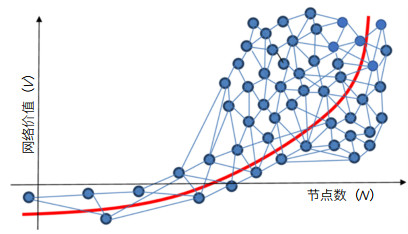

1 关键核心技术的演进特征在信息领域,关键核心技术的发展呈现与梅特卡夫定律类似的非线性增长特征。一项关键核心技术可视为一个系统,其本质是由成百上千个紧密耦合的点技术和算法构成的一个相互关联的技术网络。这类技术网络也遵循网络领域的梅特卡夫定律。梅特卡夫定律(Metcalfe’s Law)是一个关于网络价值和网络技术发展的定律,由乔治· 吉尔德于1993年提出,但以计算机网络先驱、美国3Com公司的创始人罗伯特·梅特卡夫的姓氏命名。梅特卡夫定律是一种定性描述的“规律”,其要义是告诉人们:“网络的价值随网络规模扩大而非线性地增长。”

如图 1所示,根据梅特卡夫定律,当一个网络内的节点数越多,那么整个网络的价值也就越大。对于一项关键核心技术而言,梅特卡夫定律表明其价值将随着集成的功能、模块、算法等点技术的数量增加而不断提高。当然,网络越复杂,集成的难度也就越大。但是,一旦通过技术攻关成功实现新算法或新功能的集成,构成一个更大的技术网络,那么壁垒也就更高。

|

| 图 1 梅特卡夫定律示意图 Figure 1 Schematic diagram of Metcalf's Law |

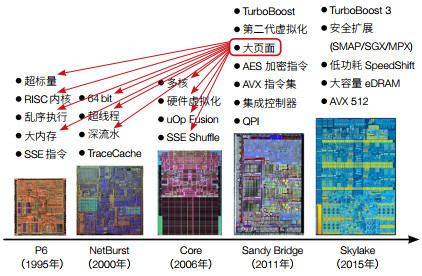

以英特尔(Intel)公司的桌面与服务器处理器为例(图 2),每一代新的处理器架构都会集成多种新功能,这些新功能的集成都需要大量研发投入。2011年,Sandy Bridge架构中集成的新功能“大页面”技术,需要对十几项已有功能进行修改,这使得处理器的正确性验证面临很大的挑战。但是,英特尔成功地实现了“大页面”功能的集成,从而在大容量内存的支持方面领先于其他处理器,得到用户的青睐。正是英特尔不断集成新的功能,才使其处理器技术网络规模始终大于竞争对手,从而在服务器处理器领域能长期占据高达95% 以上市场份额。

|

| 图 2 英特尔处理器架构演化(1995—2015年) Figure 2 Evolution of Intel processor architecture (from 1995 to 2015) |

梅特卡夫定律揭示了关键核心技术如何形成高价值与高壁垒的内在机理。那么,一项关键核心技术如何才能遵循梅特卡夫定律,不断扩大技术网络规模,持续地发展下去?对此问题,我们以信息领域关键核心技术为例,分别从宏观和微观两个不同视角来阐述与分析。

2 关键核心技术的宏观发展规律美国科学院国家研究顾问委员会(National Research Council of the National Academies)曾对信息领域的19项关键核心技术的发展历程开展了详细的调研[1],揭示了信息技术的3个主要宏观发展规律。

(1)信息技术发展呈现3个阶段。阶段Ⅰ为从原理到原型,阶段Ⅱ为从原型到产品,阶段Ⅲ为从产品到规模市场(10亿美元)。这3个阶段分别需要3—5年时间,但实施的主体和所需要的资源有所不同。阶段Ⅰ的实施主体主要是大学和科研机构,输出是底层原理及相应的原型系统。但大学和科研机构并不擅长产品研发,需要通过企业才能形成产品(阶段Ⅱ),并进一步实现规模市场(阶段Ⅲ)。因此,阶段Ⅰ和阶段Ⅱ之间存在一道鸿沟,需要建立学术界与产业界之间的一些通道才能完成从原型到产品的跨越。这些通道可以有多种形式。例如:在精简指令集处理器(RISC)方向,美国斯坦福大学成功研制MIPS处理器原型后,便成立了MIPS技术公司来开发产品;在操作系统方向,美国加州大学伯克利分校在研制了BSD Unix操作系统后,免费开放给产业界,由企业在该原型基础上开发各自产品(如苹果公司的MacOS操作系统)。

(2)关键核心技术发展过程中需要学术界与产业界形成闭环。产业界将技术发展中遇到的新问题反馈给学术界,学术界研究清楚新问题的底层原理,研制验证原型,输出给产业界,从而形成持续的螺旋式迭代优化。这意味着学术界与产业界之间的通道不能是一次性和短暂的,而应该是能保持较长时间的通道。美国斯坦福大学与MIPS技术公司的合作通道保持了10余年,而美国加州大学伯克利分校的BSD Unix操作系统通过开放模式,与产业界的合作通道保持了近20年。

(3)关键核心技术之间相互促进,形成技术组合,往往会催生出新的关键核心技术。例如,超大规模集成电路技术催生了精简指令集处理器技术,操作系统技术催生了互联网技术,互联网技术和图形处理技术一起又催生了工作站技术等。

通过对图 3展示的19项关键核心技术进行分析,可知最关键的是阶段Ⅰ到阶段Ⅱ的跨越,即合作通道的建立。这19项技术的发展具有明显的聚集效应,它们的迭代演进过程几乎都是集中在美国硅谷完成,这正是得益于在硅谷更容易形成学术界与产业界的合作通道。学术界与产业界的紧密合作,奠定了硅谷在信息领域的领军地位。

|

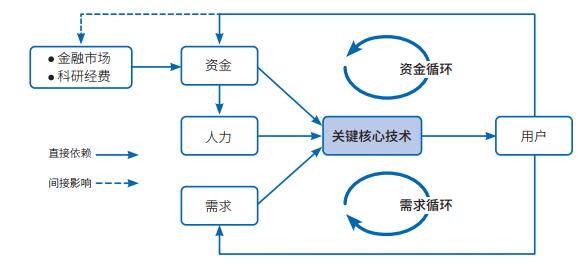

| 图 3 关键核心技术的发展模型:“资金- 需求”双循环模型 Figure 3 Development model of key technology: "Capital-demand" double cycle model |

从微观层面来看,一项关键核心技术要能持续发展,需要3种必不可少的资源输入——资金、人才和需求,同时这3种资源的获取又依赖于用户。这些依赖关系组合在一起,便形成了2个循环:资金循环与需求循环。如图 3所示,本文将上述关系总结为一种“资金-需求”双循环模型。

(1)资金循环。在“资金-需求”双循环模型中,资金是发展关键核心技术不可或缺的要素。资金的来源主要有2个渠道:①关键核心技术形成产品,销售给用户,从产业市场上获得收入;②企业通过金融市场获得融资或风险投资,大学和科研机构的资金主要来自政府和产业界的科研经费。

(2)需求循环。关键核心技术的研发必须要有精准的用户需求指导,否则将无法形成迭代优化闭环,最终导致竞争力下降,无法在市场上生存。一般而言,需求可分为2类:①用户对当前技术的应用体验与改进意见;②用户期望的新功能。上述第1类需求尤其重要,因为关键核心技术的复杂性,即使经过了大量的测试,也不可避免地会存在缺陷(bug),所以通过用户反馈实际使用体验来优化技术的性能与可靠性至关重要。因此,“用得上”这个过程对于关键核心技术的发展起着决定性作用。

很多企业都非常重视用户需求,尤其对于初创企业和小企业,如何能找到一批愿意尝试新产品并能提供使用反馈的稳定用户,成为它们的“立命之本”。然而,对于很多大学和科研机构,往往更重视资金的获取,尤其是政府科研经费的获取,反而忽视用户需求。因而,对于大学和科研机构研制的关键核心技术,是否“用得上”可以作为从阶段Ⅰ跨越到阶段Ⅱ的关键标志。

4 案例分析以下通过2个正面案例与1个反面案例来分析“资金-需求”双循环模型对于发展关键核心技术的有效性。

4.1 EDA软件与Synopsis公司1986年,美国南卫理公会大学的Aart de Geus博士与通用电气微电子研究中心的3位工程师Bill Krieger、Dave Gregory和Rick Rudell一起创办了美国新思科技公司(Synopsys公司)。该公司瞄准集成电路设计市场的痛点需求,1987年开发出一款电子设计自动化(EDA)软件,一举打开了市场;直到今天该软件依然是Synopsys公司的旗舰产品。1992年Synopsys公司上市,开启通过大量并购中小EDA企业实现关键核心技术网络扩张,迄今已经并购了77家企业。

从“资金循环”角度来看,Synopsys公司早期发展主要通过销售产品获得收入来维持企业发展;如今Synopsys公司的利润率达到19%,保障了企业稳健发展。1992年上市后则进一步完成了更大的资金循环,为实现大量并购提供后备资金。

从“需求循环”角度来看,Synopsys公司的第一代EDA软件瞄准了业界痛点,在市场上具有开创性,因此很快吸引了一批用户。虽然随后有其他企业跟进开发类似产品,但在技术网络规模上始终落后于Synopsys公司。

4.2 MatLab软件与MathWorks公司MatLab软件最初是美国新墨西哥大学Clever Moler教授在20世纪70年代用于教学的一个小工具软件。在1970年和1975年Moler所在团队向美国国家科学基金会(NSF)申请了2个项目,开发出2个软件——EISPACK和LINPACK。20世纪70年代末,Moler为了能让学生更好地掌握线性代数与数值分析,更容易地使用这2个软件,就自己动手去写一个MatLab小工具来把这2个软件接口封装起来,从而方便学生使用。1980年Moler在斯坦福大学访问期间授课时,学生Jack Little对MatLab很感兴趣,主动提出用C语言重写一遍,同时移植到IBM PC上。1984年,Clever Moler、Jack Little与Steve Bangert一起创办了美国MathWorks公司,同年开发出PC-MatLab 1.0。1985年初,该公司卖给了美国麻省理工学院10个MatLab版权,实现第一笔收入500美元。从此,MathWorks公司开始逐步发展起来。

从“资金循环”角度来看,MatLab最早得到NSF资助,并通过成立MathWorks公司实现了从阶段Ⅰ到阶段Ⅱ的跨越。MathWorks迄今仍然是一家私有企业,并没有上市。但是,该公司从一开始就实现了收入,并一直处于盈利状态。1997年,MathWorks的营业额达到了5 000万美元。2019年MathWorks公司营业额超过了10亿美元。因此,MathWorks从创办开始在资金方面便一直处于很好的状态。

从“需求循环”角度来看,MatLab的起源是教学工具,一开始就定位于教学科研领域。教学科研面向的主要用户是学生,其实是试验新技术、新工具最好的应用场景,试错成本很低。同时,学生的创新性和主动性,也能帮助改进优化技术和工具。MatLab最终走上商业化,本身就是因为Jack Little以学生身份接触到MatLab后的结果。目前,MatLab在全球形成了超过50万贡献者的庞大开发者社区,其中大多数是学生和科研人员,他们直接将需求以开源代码的形式反馈到了MatLab生态中。

4.3 CF-105“箭”式战斗机与Avro公司二战期间,加拿大便决定研制全世界最先进的战斗机。二战结束后,1957年10月4日,在耗资2.5亿加元后(相当于2020年前后的15.8亿美元),加拿大Avro公司成功研制了当时世界上最先进的拦截机——速度高达2马赫的CF-105“箭”式战斗机。虽然在加拿大政府支持下Avro公司得到了初期的资金保障,但由于加拿大自身没有战斗机需求,更没有规模市场,无法形成需求循环。因此,即使拥有最先进的战斗机研制技术,也无法维持。3年后,Avro公司倒闭,50 000名工人失业。而美国成为最大的受益者,因为这些高技术人才大多数去了美国,参与到美国国家航空航天局(NASA)的“阿波罗”登月计划。

5 构建“资金-需求”双循环基于前文的分析可知,如何构建“资金-需求”双循环对于发展关键核心技术至关重要。但是对于科研机构,往往无法独立构建“资金-需要”双循环,这需要多方面的协同,包括企业、政府、投资机构等。中国科学院在构建“资金-需要”双循环方面已经有一些成功的经验。例如,中国科学院计算技术研究所先后成立了联想、曙光、龙芯、寒武纪①等一批企业,但和美国斯坦福大学、加州大学伯克利分校相比,仍有一定的差距。为此,本文提出3个方面建议。

① 分别为:联想集团、曙光信息产业股份有限公司、龙芯中科技术股份有限公司、中科寒武纪科技股份有限公司。

5.1 探索新的学术评价体系在学术评价机制上,鼓励把关键核心技术原理实现为原型系统,鼓励把原型系统用起来,而不仅仅停留在发表论文阶段。关键核心技术的源头多来自学术界,应鼓励学术界围绕国家战略需求和产业需求开展研究。具体实施层面上可以在科学技术部、国家自然科学基金委员会等的科研项目结题时重视考核软件或工具,而不仅仅是论文与专利;高校可鼓励教师充分利用教学场景试验科研成果,可以在职称评定时增加对原型系统研制、“科教融合”创新的比重等。

美国国防部高级研究计划局(DARPA)资助了很多颠覆性创新项目。如果仔细观察DARPA的项目执行过程,可以发现其非常重视原型系统的研制。DARPA的项目主管会把目标分解为一系列子任务,而这些子任务最后要集成到一个原型系统中。“电子复兴计划”(ERI)中的IDEA和POSH两类项目甚至要求每半年所有参与单位就要封闭1周进行系统集成,并且会根据集成效果决定后续的资助。在这方面,中国科学院的战略性先导科技专项(以下简称“先导专项”)的成功十二字指导原则“目标清、可考核、用得上、有影响”具有很好的借鉴意义。

5.2 探索新的成果转化与应用模式传统的关键核心技术的成果转化模式主要为“1+1模式”,即1个科研团队突破核心技术,研制出原型系统,而后孵化1家企业开展产业化,从而形成“资金-需要”双循环。中国科学院计算技术研究所采用“1+1模式”成功孵化了联想、曙光、龙芯、寒武纪等企业。随着开源模式的战略价值越来越得到重视,开源社区创新联合体这种产学研融合的新模式开始出现。这种模式可称之为M×N模式,即联合M个科研机构、N个企业共同攻克1个共性关键核心技术。通过开源模式这个催化剂,形成企业间的“竞争前合作”,有助于建立“资金-需求”双循环。这是新型举国体制的一种实施方案,值得鼓励与探索。

过去2年,中国科学院积极投入开源芯片软硬件生态建设,已经积累了一些通过开源模式联合企业、构建创新联合体的经验。例如,中国科学院计算技术研究所在先导专项支持下,研制了开源高性能RISC-V处理器“香山”;目前,“香山”已成为国际上最受关注的开源芯片项目之一,国内已有10余家企业计划围绕“香山”开展后续产品研发。“香山”有望成为学术界-产业界共享的研发基础设施,成为人才、技术、资金的汇聚平台;但如何利用开源模式建立更大范围的“资金- 需求”双循环,在体制机制上还有很大的改革空间。

建立“资金-需求”双循环的另一个关键是“用得上”。自主研究开发的核心技术能不能逐步扩大市场占有率是成败的关键,在国外技术已经是市场主流的情况下,如何让下游企业和用户采用自主研发的核心技术是多年来我国没有解决的“老大难问题”。过去几年,通过发展信息技术应用创新产业,这个问题得到了一定的缓解,多个专注于自主研发信息核心技术的企业都快速成长起来。这种通过合适的产业政策适当引导、通过应用牵引核心技术研发的模式,也可尝试在一些需要尚不成熟的新兴技术领域推广。

5.3 加强对研发关键核心技术企业的融资支持研发关键核心技术的企业可以用大量并购实现企业扩展,从而形成技术与市场优势,但这需要大量的资金。寒武纪公司2016年成立,2020年在科创板上市(IPO),这种案例在国内还很少。但其实在硅谷非常常见,几家EDA公司如Cadence、Synopsys均在成立5年左右便实现了上市,亚马逊(Amazon)在成立3年后即上市,且上市为这些公司的发展起到关键作用。中国已经设立了科创板和北京证券交易所,对研发关键核心技术的企业是利好消息,有助于这些企业更快地建立起资金循环,但还需要更多的配套政策和更多的辅导。

同时,为了避免科研人员盲目以创办企业并实现上市作为目标,可加快建立科研人员创办企业的“收购/并购”退出机制。例如,通过在中国科学院旗下的投资机构设立专业的收购/并购部门,完善在收购/并购过程中出现的资产评估、股权分配、知识产权转移、法律事务等处理流程与应对方法;辅导研究所及其下属企业,树立若干个典型的“收购/并购”成功案例,为科研人员与投资机构提供多种退出机制。

6 总结打赢关键核心技术攻坚战,需要全国各界的共同努力,但一个重要的前提是需要按规律办事。关键核心技术的发展也有其自身规律,本文从信息技术视角阐述了若干规律,指出关键在形成一张不断扩大规模的技术网络,需要“资金-需求”双循环的保障,才能让关键核心技术持续优化迭代,才能真正实现突破。

| [1] |

National Research Council. Innovation in Information Technology. London: Macmillan Publishers Limited, 2008.

|