2. 中国科学院高能物理研究所 北京 100049;

3. 中国科学院地理科学与资源研究所 北京 100101

2. Institute of High Energy Physics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

党的十八大以来,面对世界百年未有之大变局,党中央更加强调“科技创新是提升社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置” [1]。党的十九大报告明确提出,到2035年,我国要基本实现社会主义现代化,经济实力、科技实力将大幅跃升,跻身创新型国家前列。2021年3月,在国务院发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》第四章第四节“建设重大科技创新平台”中,明确提出要“适度超前布局国家重大科技基础设施,提高共享水平和使用效率。集约化建设自然科技资源库、国家野外科学观测研究站(网)和科学大数据中心”。

1 科研基础平台的科学价值正如望远镜的发明开启了天文学大门,电子显微镜的发明带来了现代生物学的革命,科研仪器设备极大地促进了近现代科学研究的发展。随着科学研究向超宏观、超微观和极端方向发展,重大理论发现和科学突破越来越依赖先进的实验装备、重大科技基础设施等科研基础平台的支撑①。传统意义上,科研基础平台主要包括大型科学仪器设备、重大科技基础设施、生物种质与实验材料、科学数据资源、科技文献资源等[2]。随着信息技术的迅猛发展,科学计算资源、网络环境及科学数据处理的算法和软件都毫无疑问地成为了科研基础平台的组成部分[3]。

① 白春礼于2020年在第二届世界科技与发展论坛上的讲话《新一轮科技革命有何特点》。

科研基础平台是科技创新的基础性、战略性平台,是国家科技创新能力的重要体现,是国家抢占科技制高点、引领科技前沿和开拓新兴交叉领域的重器,是突破关键核心技术、催生高新技术和开辟新经济增长点的利器,是集聚和培养科技高端人才、打造世界科学中心的重要平台。

欧洲核子研究中心(CERN)于1994年启动世界上最大、能量最高的粒子加速器——大型强子对撞机(LHC)的建设,经历14年的建设时间;LHC于2008年正式开始运行,聚集了全世界6 000多名科学家和工程师协同工作。2012年7月,LHC宣布发现“上帝粒子”——希格斯粒子,CERN毋庸置疑地成为了全世界高能物理研究的高地。

与国际发展同步,过去10年,我国科研基础平台也取得了跨越式发展。特别在国家重大科技基础设施、野外台站、科学数据资源平台等方面,迈上了新的台阶,为科技自立自强提供强大的物质技术基础和条件支撑[4],有力地促进了我国科技事业的高速发展。

(1)国家重大科技基础设施引领探索科技前沿。目前,我国布局建设的重大基础设施总体规模和水平已经处于国际前列,数量上仅次于美国。我国在建和建成的重大科技基础设施从“跟跑”为主,逐步转到“跟跑”“并跑”,少量实现了“领跑”;产生了一大批重大原创成果,催生了一批战略性产业技术,为我国突破科学前沿和发展战略性高新技术制高点,为逐步发展成为世界科技强国发挥了重要作用。例如,散裂中子源围绕“四个面向”取得多项世界级研究成果,包括超级钢、新型锂离子电池、斯格明子拓扑磁性、自旋霍尔磁性薄膜、高强合金纳米相、太阳能电池、芯片中子单粒子效应等,为航空发动机材料、金属疲劳、可燃冰、催化剂等国家重大战略需求提供了重要支撑保障。

(2)野外台站长期观测支撑国家经济社会发展。目前,我国已布局了167个国家野外科学观测研究站形成了学科体系基本完整、空间布局更加合理、组织体系更加完善的国家野外站体系;野外台站经过多年建设,在获取长期连续数据、认知自然现象及规律、开展协同观测实验、示范推广科研成果、传承科学精神等方面发挥了重要作用,推动了相关学科发展,在保障国家粮食安全、生态安全、资源安全,以及防灾减灾、重大工程建设方面具有重大的、不可替代的作用。例如,中国生态系统研究网络(CERN)获取了我国20年唯一、长期连续的典型生态系统水土气生数据;中国陆地生态系统通量观测研究网络(CHINAFLUX)[5]获取了近20年碳水通量观测数据,研究提出、优化了生态系统固碳、森林系统碳汇等理论计算模型,为国家提出、实施“双碳”战略提供了重要理论和数据支撑。

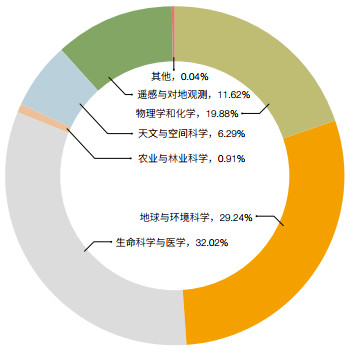

(3)科学数据资源服务国家重大需求。 2019年,科学技术部、财政部在原科学数据共享服务平台基础上,成立20家国家科学数据中心,中国科学院负责其中的11家。据《国家科学数据资源发展报告》 2018— 2019年统计,我国科学数据涵盖多个学科领域(图 1),总量快速增长,预计科学数据资源总量已超过100 PB[6, 7],从而高质量支撑了国家重大需求。例如,中国科学院微生物研究所国家微生物科学数据中心、中国疾病预防控制中心国家病原微生物资源库、中国科学院计算机网络信息中心联合建立的“新型冠状病毒国家科技资源服务系统”,在疫情暴发第一时间建立了相关科学数据的发布及共享平台,帮助全球科学家快速、方便地开展新冠病毒的变异、溯源、进化等研究,在传染病防控方面发挥了重要支撑作用。

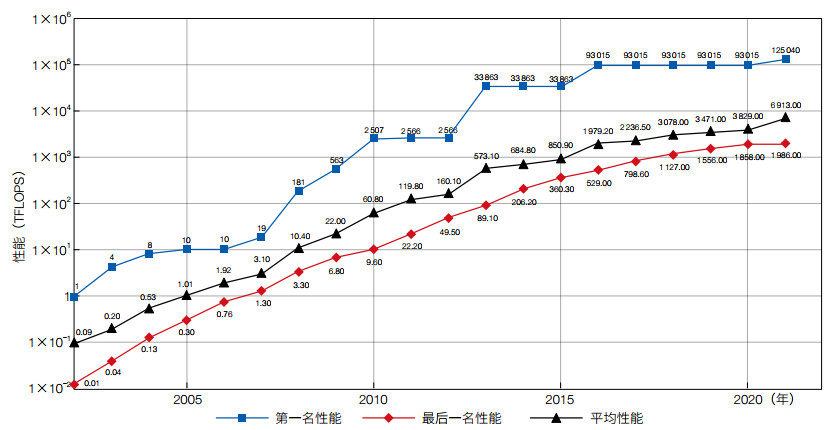

(4)网络、数据与计算平台支撑科技创新活动。 网络、数据与计算平台[3]是指融合利用高速网络、海量数据、强大分析计算能力及其相关信息化软件的科研信息化基础平台,不仅包括为科学研究提供支撑的网络、超级计算机、存储等硬件设施,还包括在硬件设施上部署的系统中间件、基础软件及与学科发展紧密结合的应用软件、科学数据资源等软环境。过去10年,我国已基本形成了覆盖全国的科研信息化基础平台。2020年,我国算力总规模达到135 EFlops(每秒1.35万亿亿次浮点运算),全球占比约31%[8];我国研制超算系统的能力及研发具有超大规模可扩展性并行应用的水平已跻身世界先进行列(图 2)。从2013年开始,我国的“天河二号”及“神威· 太湖之光”超级计算机连续5年夺得世界排名第一;在硬件平台的牵引下,我国在软件、模型、算法等方面也取得长足发展,2016年、2017年、2021年我国科研团队3次获得高性能计算领域的最高奖“戈登· 贝尔奖”。

习近平总书记指出:“新一轮科技革命和产业变革突飞猛进,科学研究范式正在发生深刻变革”“信息化为中华民族带来了千载难逢的机遇”。

(1)新兴科研信息化基础平台是科研范式变革的重要助推剂。 21世纪以来,人类社会从宏观到微观、从自然到社会的观察、计算、传播等活动,正在越来越快速地产生出海量且多样的数据,数据爆炸性增长,人类社会进入“大数据”时代已经成为共识。同时,现代科学研究范式呈现出从实验观察、理论分析、计算模拟3种科研范式,到现今以“数据密集型”“人工智能+大数据”为代表的第四范式。这4种范式相互促进,且以第四范式为更显著特征。2021年,谷歌公司DeepMind团队研发的AlphaFold2 [10]基于大量的实验数据并利用人工智能技术近乎完美地精准预测出了蛋白质三维结构,其预测水准与实验室水平相差无几。大数据和人工智能的方法正在融入科学家解决问题的思维,新兴科研信息化基础平台作为一种必备的科研手段正助力各学科领域完成科研范式的变革。

(2)新兴科研信息化基础平台是重大科技突破的“加速器”与“倍增器”。 2017年诺贝尔物理学奖颁发给了引力波探测,这充分体现了数据与计算在天文学重大发现中的作用。对于这次发现,科学家利用超级计算机,对成百上千种可能的黑洞或中子星并合产生的引力波进行了大量模拟计算,从理论上得到了不同情况下引力波信号的信息。当引力波探测仪一旦探测到相关信号,立刻将观测信号与理论模拟计算结果进行比较,从而探测到引力波的信号。在一定意义上说,如果离开网络、数据与计算,当今的科学研究活动几乎无法开展,科学发现也几乎难以实现[11]。可以预见,未来的重大科技基础设施将与网络、数据、计算密切地结合,新兴科研信息化基础平台将发展成为各领域科学研究必要的基础性平台,从而在科学观测与实验、重大科学发现中发挥更大的作用。

(3)新兴科研信息化基础平台是我国跻身创新型国家前列和迈进世界科技强国的关键支撑。近年来,欧美发达国家十分重视在新兴科研信息化基础平台方面的投入,并已将其纳入科研基础平台的重要组成[12]。欧盟自2002年开始设立欧洲科研基础设施战略论坛(ESFRI),强化欧洲科研基础设施(RI)的战略研究。其研究表明科研基础设施是用于支撑和开展领域顶级科研活动的设施、资源或服务,包括科研设备、知识存储资源(档案和科学数据)、信息基础设施(数据和计算系统、网络)及科研软件工具。在ESFRI发布的2021年RI路线图②中,ESFRI已推动了欧盟在计算和数字研究基础设施等多个领域的立项,总投资规模达到200亿欧元,这将为欧洲的卓越科学研究与创新提供良好的基础平台。2020年,美国国家科学委员会对外发布了《美国国家科学委员会:2030愿景》 ③报告。该报告指出,美国应该走在世界科技的前沿,建设引领全球的科研基础设施,这才能使美国继续保持其全球领导者的地位。同时,报告强调,美国必须在所有科研基础设施上进行投资,特别是在数据、软件、计算和网络能力方面。

② ESFRI Roadmap2021. [2022-05-08]. https://www.esfri.eu/esfri-roadmap-2021.

③ National Science Board: Vision 2030. [2022-05-08]. https://www.nsf.gov/nsb/NSBActivities/vision-2030.jsp.

在信息化快速发展的大背景下,谁在网络、数据和计算领域抢占了先机,谁就掌握了科技创新的主动权。网络、数据与计算平台将成为国家科技创新的战略性、基础性平台的重要组成部分[13],在科技创新活动中持续影响世界科技格局。发展国际一流的新兴科研信息化基础平台,将是我国跻身创新型国家前列和迈进世界科技强国的重要选择。

3 中国科学院在新兴科研信息化基础平台建设方面的探索与成效《“十三五”国家信息化规划》明确提出“建设基于云计算的国家科研信息化基础设施,打造‘中国科技云’”;《“十四五”国家信息化规划》明确提出“开展‘中国科技云’应用创新示范,提升科研创新服务支撑能力”。2018年,中国科学院正式对外公布建设“中国科技云”,以科研人员的创新活动为根本导向,在科学数据的存储、传输、计算、分析、应用等各环节提供高效、一体化的云计算解决方案,希望为科研人员提供有力的平台支撑。

目前,“中国科技云”面向科技资源开放汇聚与云服务,建立了开放整体架构和技术规范体系,初步建成了网络、数据与计算融合的新型国家级科研信息化基础设施,汇聚了315 PFlops计算资源、150 PB存储资源和PB级数据资源;集成部署综合服务平台60余个、科研软件1 000余款,已成为给科研人员量身打造的、独具特色的云。在支撑国家重大科技创新方面,为重大科学发现和重大科技基础设施提供平台支撑。例如:为500米口径球面射电望远镜(FAST)脉冲星搜寻提供云网融合的计算环境和海量观测数据传输分发平台,助力脉冲星候选体遴选和数据分析;为高能物理跨洲际科学研究构建敏智专网,提升与欧洲核子研究中心大型强子对撞机开放网络环境(LHCONE)国际跨域高速联动传输性能60% 以上。

同时,“中国科技云”与国际科学理事会数据委员会(ISC CODATA)展开战略合作,与全球主要信息基础设施和国际组织达成广泛共识并建立定期对话机制,共同推进“全球开放科学云”;建立不同领域、机构、国家和区域开放科学云平台的联盟,实现平台间网络互通,存储计算资源互用,数据、信息、算法软件等的共享(图 3)。

|

| 图 3 “中国科技云”发起“全球开放科学云”倡议 Figure 3 China Science and Technology Cloud launches Global Open Science Cloud Initiative |

“十四五”期间,中国科学院将围绕国家科技战略重点,面向一线科研人员,建设先进高速、集约开放、智能安全的国家级网信基础设施——新一代“中国科技云”,打造网络、数据与计算融合的先进服务环境,实现数据与存储资源的云化、服务化和集约化,为科研人员提供多元算力供给,满足科研人员海量数据存储、处理与计算需求;加强科学数据、科学计算、人工智能等算法、软件对各领域科研应用的支撑能力,加强大数据和人工智能等技术与科研活动的深度融合,逐步实现“大数据+人工智能”科研范式变革,助力重大科技成果的高效产出,高水平支撑我国跻身创新型国家前列和迈进世界科技强国的战略目标实现。

4 适度超前积极推动科研基础平台的建议习近平总书记在十九届中央政治局第二十四次集体学习时的讲话时强调,当今世界正经历百年未有之大变局,科技创新是其中一个关键变量。我们要于危机中育先机、于变局中开新局,必须向科技创新要答案。

10年来,我国科研基础平台的科学观测水平、制造工艺水平、数据获取水平、开放共享水平、科学管理水平、开发利用水平等都得到了大幅提升,高水平支撑我国科技创新活动的能力凸显。展望未来,新的科研范式正在悄然到来,网络、数据与计算平台不仅支撑重大科技基础设施、野外台站朝着更大规模、更精确、更先进的方向发展,其本身还将对科研范式变革起到重要的推动作用,成为重大科技突破的“加速器”与“倍增器”。面向我国2035年进入科技创新型国家前列和2050年成为世界科技强国的战略目标,我国应适度超前地开展科研基础平台建设,实现科研基础平台的高水平自立自强,更有力地支撑科技创新和国家经济社会的发展,为人类命运共同体贡献中国科技力量。

(1)适度超前部署软硬融合的新兴科研信息化基础平台。实现国家重大科技基础设施、野外台站、科学数据资源平台、超级计算中心、国家实验室、全国重点实验室、科研院所、高校等科研要素高速连接,加强人工智能、大数据等先进分析软件系统与科研基础平台的融合与应用,助推科研范式变革,助力重大科技突破。积极对接国家“东数西算”工程,促进“东数西算”在科技创新领域的率先示范应用。

(2)面向科学发展前沿和国家经济社会发展的重大科学问题,不断完善我国重大科技基础设施布局。充分考虑重大科技基础设施产生的数据存储与计算需求,在我国优势学科领域加快部署一批引领全球的重大科研基础平台,吸引全球科技人才,打造全球科技创新高地;持续优化野外台站的学科、空间布局,着力解决恶劣环境下野外台站观测数据传输的瓶颈,开展长期稳定连续的观测和试验研究,促进原创性重大科技成果产出,支撑国家“双碳”等重大经济社会发展的需求。

(3)开放科学背景下,应进一步加强国际合作与开放共享。 2021年,联合国教科文组织大会第41届会议审议通过《开放科学建议书》 [14],标志着开放科学迈入全球共识的新阶段。我国应充分发挥科研要素的共享性、累积性和倍增性特点[15],进一步促进数据、信息、知识、基础设施和软件的共享。进一步加大国际合作力度,以先进的科研基础平台为基础,发起并牵头一批国际科技合作项目,积极主动融入国际科学研究体系;以新兴科研信息化基础平台为依托,以更加开放的姿态为全球提供数据存储、计算、检索等应用和服务,为开放科学作出应有贡献,并极大支撑我国科技创新的新一轮跨越式发展。

| [1] |

中共中央文献研究室. 习近平关于科技创新论述摘编. 北京: 中央文献出版社, 2016: 23. Literature Research Office of the Central Committee of the Communist Party of China. An Excerpt of Xi Jinping's Discussion on Scientific and Technological Innovation. Beijing: Central Literature Publishing House, 2016: 23. (in Chinese) |

| [2] |

叶玉江. 加强科技平台工作推进科技资源管理. 中国科技资源导刊, 2015, (2): 1-6. Ye Y J. Strengthen construction of science & technology infrastructure to promote management of science & technology resource. China Science & Technology Resources Review, 2015, (2): 1-6. (in Chinese) |

| [3] |

廖方宇, 洪学海, 汪洋, 等. 数据与计算平台是驱动当代科学研究发展的重要基础设施. 数据与计算发展前沿, 2019, 1(1): 2-10. Liao F Y, Hong X H, Wang Y, et al. The data and computing platform is an important infrastructure which drives modern scientific research development. Frontiers of Data and Computing, 2019, 1(1): 2-10. (in Chinese) |

| [4] |

侯建国. 把科技自立自强作为国家发展的战略支撑. 求是, 2021, (6): 27-32. Hou J G. Taking scientific and technological self-reliance and self-improvement as a strategic support for national development. Qiushi, 2021, (6): 27-32. (in Chinese) |

| [5] |

唐新斋, 陈昕, 何洪林, 等. 新一代"生态网络云"大数据平台的设计与实现. 数据与计算发展前沿, 2022, 4(1): 53-68. Tang X Z, Chen X, He H L, et al. Design and implementation of a new eco-cloud platform for national ecosystem science data center. Frontiers of Data and Computing, 2022, 4(1): 53-68. (in Chinese) |

| [6] |

国家科技基础条件平台中心. 国家科学数据资源发展报告2018. 北京: 科学技术文献出版社, 2019: 8-25. National Science and Technology Basic Conditions Platform Center. National Science Data Resources Development Report 2018. Beijing: Science and Technology Literature Publishing House, 2019: 8-25. (in Chinese) |

| [7] |

国家科技基础条件平台中心. 国家科学数据资源发展报告2019. 北京: 科学技术文献出版社, 2020: 19-29. National Science and Technology Basic Conditions Platform Center. National Science Data Resources Development Report 2019. Beijing: Science and Technology Literature Publishing House, 2020: 19-29. (in Chinese) |

| [8] |

张云泉, 袁良, 袁国兴, 等. 2020年中国高性能计算机发展现状分析与展望. 数据与计算发展前沿, 2020, 2(6): 1-10. Zhang Y Q, Yuan L, Yuan G X, et al. State-of-the-art analysis and perspectives of China HPC development in 2020. Frontiers of Data and Computing, 2020, 2(6): 1-10. (in Chinese) |

| [9] |

张云泉, 袁良, 袁国兴, 等. 2021年中国高性能计算机发展现状分析与展望. 数据与计算发展前沿, 2021, 3(6): 98-107. Zhang Y Q, Yuan L, Yuan G X, et al. State-of-the-art analysis and perspectives of China HPC development in 2021. Frontiers of Data and Computing, 2021, 3(6): 98-107. (in Chinese) |

| [10] |

Jumper J, Evans R, Pritzel A, et al. Highly accurate protein structure prediction with AlphaFold. Nature, 2021, 596: 583-589. DOI:10.1038/s41586-021-03819-2 |

| [11] |

李树深. 数据与计算是科技创新的巨大驱动力. 数据与计算发展前沿, 2019, 1(1): 1. Li S S. Data and computing are powerful drivers of science and technology innovation. Frontiers of Data and Computing, 2019, 1(1): 1. (in Chinese) |

| [12] |

廖方宇, 汪洋, 马永征, 等. 国家科研信息化基础环境建设与实践. 中国科学院院刊, 2016, 31(6): 639-646. Liao F Y, Wang Y, Ma Y Z, et al. Construction and practice of national cyberinfrastructure for scientific research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2016, 31(6): 639-646. (in Chinese) |

| [13] |

中国科学院. 科技强国建设之路: 中国与世界. 北京: 科学出版社, 2018: 424-455. Chinese Academy of Sciences. The Road to Building a Powerful Country in Science and Technology: China and the World. Beijing: Science Press, 2018: 424-455. (in Chinese) |

| [14] |

UNESCO. Draft Recommendation on Open Science. Paris: UNESCO, 2021.

|

| [15] |

潘教峰, 万劲波. 构建现代化强国的十大新型基础设施. 中国科学院院刊, 2020, 35(5): 545-554. Pan J F, Wan J B. Building ten types of new infrastructure system for a great modern power. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(5): 545-554. (in Chinese) |