2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

随着创新在国家竞争中的重要性日益突出,对国家创新体系整体发展水平和竞争力水平进行监测与评估成为政府和学界共同关注的焦点。国际上的《全球创新指数》(GII) [1]、《欧洲创新记分牌》 (EIS) [2]、《全球竞争力报告》(GCR) [3]、《经济合作与发展组织科学、技术和工业记分牌》 [4],以及国内的《国家创新指数报告》 [5]、《国家创新发展报告》 [6]、《国家科技竞争力报告》 [7]和《中国创新指数》 [8]等国家层面的创新活动综合分析报告,已从不同维度展开了相关研究。现有研究普遍基于创新要素转化过程,从科技投入、产出、收益及环境等维度构建国家创新活动总体分析框架,未能充分满足创新实践中科学、技术、产业(创新) 3类活动差异性管理的需求。同时,除《国家创新发展报告》 [6]和《国家科技竞争力报告》 [7]外,上述其他报告均未能有效兼顾总量性和比例性指标[9],导致不同体量国家在规模和效率指标方面的差异性优势未得到充分体现,很难科学反映国家创新活动整体发展水平和竞争力水平。

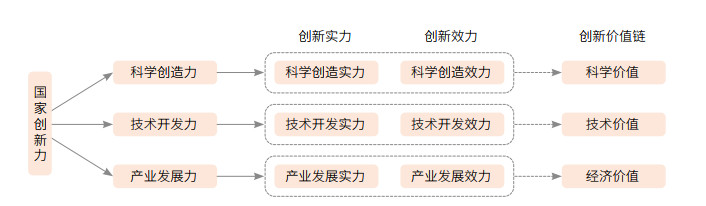

在我国启动下一轮国家中长期科技发展规划,即《国家中长期科学和技术发展规划(2021—2035年)》之际,为研究上一轮中长期(2006—2020年)发展期间我国国家创新体系整体效能变化,寻找我国在全球35个主要国家创新竞争格局中的位置,识别优劣势,更好地支撑我国未来创新活动发展战略研究,《国家创新力测度与国际比较》报告(以下简称《创新力报告》) [10]基于创新价值链理论提出国家创新力测度框架,对35个主要国家①的科学、技术与创新(STI)在2006—2020年的发展情况进行系统跟踪评价。该框架将国家创新力理解为一定时期内国家创新系统对外表现出的科学创造力、技术开发力和产业发展力的合力(“三力视角”),体现在创新实力和创新效力2个方面(“二分法”),实现了国家创新力“三横二纵”物理分解(图 1)。创新实力体现一个国家在创新规模上的优势,创新效力体现一个国家在创新效率上的优势。在关注“力”的作用成效的基础上,横向的“三力视角”基于创新价值链理论[11]将创新活动分解为科学创造、技术开发和产业发展3个阶段,分别对应创新价值链的科学价值创造、技术价值创造、经济价值创造3个环节,从而支撑创新政策与战略的分类研究和差异性实施;纵向的“二分法”兼顾创新规模和创新效率,将总量性指标和均量性指标进行结合,使得不同规模和发展阶段的国家间比较更加公平合理。总之,这一分析框架实现了对国家创新体系效能不同角度和不同维度的全视角分析,丰富了创新系统的计量[12]。

① 《创新力报告》以有效刻画我国及世界主要国家创新力情况为研究目的,在遴选国家时重点考虑了世界主要发达国家、金砖国家及“二十国集团”(G20)国家。基于指标数据的可得性,最后选出“35个主要国家”作为分析对象:澳大利亚、奥地利、巴西、加拿大、智利、中国、捷克、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、匈牙利、印度、爱尔兰、意大利、日本、马来西亚、墨西哥、荷兰、新西兰、挪威、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯、新加坡、斯洛伐克、南非、韩国、西班牙、瑞典、瑞士、英国、美国。其中,本文聚焦“6个主要发达国家”(美国、日本、德国、英国、法国和韩国)与5个“金砖国家”(中国、南非、印度、巴西和俄罗斯)这11个国家,重点对我国和“10个典型国家”(即“6个主要发达国家”和“其他4个金砖国家”)进行比较分析。

|

| 图 1 国家创新力“三横二纵”物理分解示意图 Figure 1 Diagram of physical decomposition of National Innovation Force into "three horizontal and two vertical dimensions" |

基于这一框架,《创新力报告》充分借鉴现有研究成果,基于来自世界银行、世界知识产权组织、科睿唯安InCites数据库及经济合作与发展组织的客观统计数据(指标体系见附录1),采用多维创新指数[13]和关键指标排序[14]法,经过评估问题界定、评估框架构建、指标体系构建、数据收集与样本选择、缺失数据处理、指标度量、数据标准化、权重确定、指数集成、结果分析10个步骤,将多维特征综合为直观数字[15],对国家创新力进行比较和演化分析。同时基于《创新力报告》及其对35个主要国家的评价结果,对2006— 2020年我国与10个典型国家(6个主要发达国家和其他4个金砖国家)进行比较分析,全面把握我国国家创新力演化趋势和相对发展水平;然后分3个5年时间段对不同分力的排名进行组合研究,以期更加全面地刻画全球35个主要国家的创新力竞争格局及其演化情况;最后,总结提升我国国家创新力的政策启示。

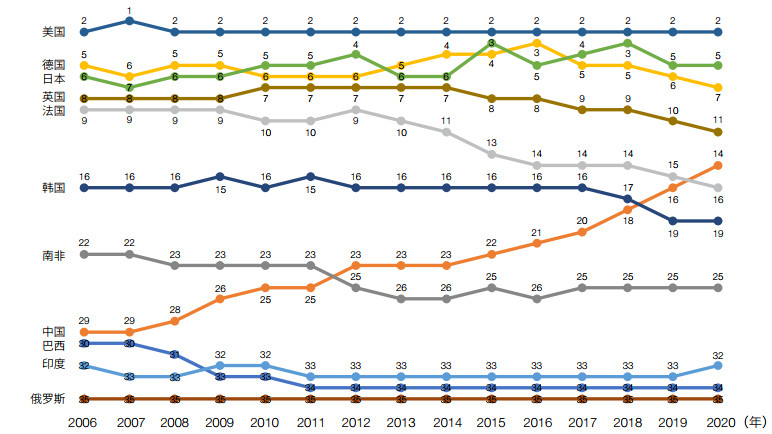

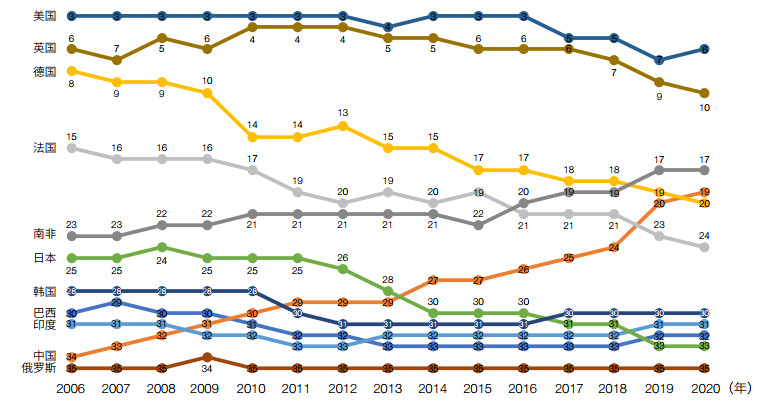

1 我国创新力演化趋势分析与国际比较 1.1 与10个典型国家相比,我国创新力排名稳步上升,但仍有较大提升空间从国家创新力来看(图 2),10个典型国家的排名整体较为稳定,我国的排名稳步上升,但是仍有较大提升空间。6个主要发达国家排名相对靠前,美国保持领先,德国和日本交替波动,英国和法国受创新效力排名下滑的影响,逐渐呈现下降趋势;其他4个金砖国家除南非外排名一直显著滞后。与10个典型国家不同,我国排名不断上升,从2006年的第29名快速提升至2020年的第14名,排名依次超过了南非、韩国和法国。但是我国创新力水平仍然弱于美国、日本、德国和英国等国,因此需要对创新力进行深入分解以寻找差距来源、探索提升路径。

|

| 图 2 我国与10个典型国家创新力排名(2006—2020年) Figure 2 National Innovation Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

基于“二分法”的创新力分解研究表明,我国创新实力较强且排名稳定于35个主要国家的前列;创新效力排名在波动中快速提升且趋向于中游,不过仍然显著滞后于创新实力排名,制约着我国整体创新力排名的提升。经济发展水平较高的6个主要发达国家创新实力排名稳定靠前,创新效力排名位于中上游,近年呈现波动下降趋势。其他4个金砖国家创新实力排名处于中下游,除南非外创新效力排名近年一直显著滞后。

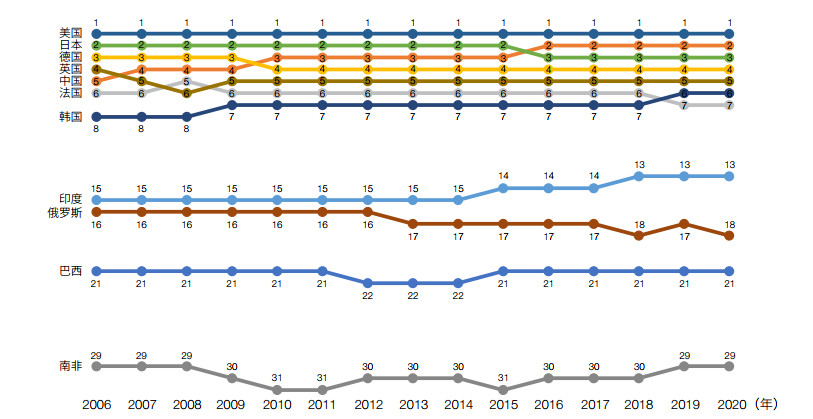

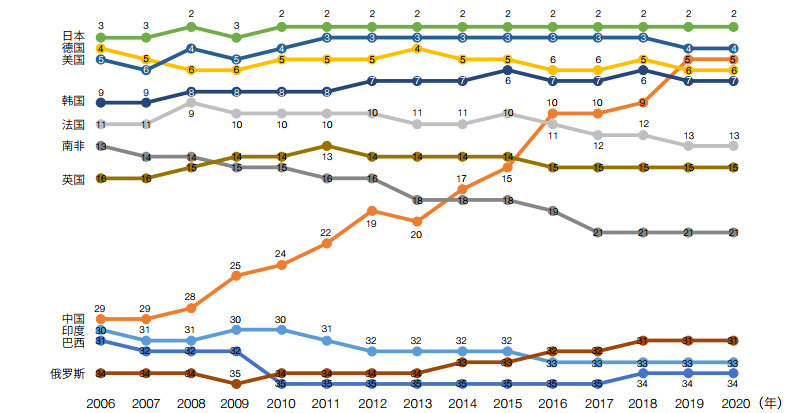

从创新实力来看(图 3),得益于我国经济与创新体量的优势,特别是强大的产业发展实力(稳居第2名),以及稳步提升的科学创造实力和技术开发实力(二者均从第8名提升至第2名),我国的排名逐步超越英国、德国和日本,从2006年的第5名升至2020年的第2名。6个主要发达国家同样得益于经济与创新体量的优势,始终稳居前8名的领先位置,排名波动普遍较小。其他4个金砖国家的创新实力排名位于中下游,水平有待进一步提升。其中,印度从2006年的第15名升至2020年的第13名,俄罗斯则从2006年的第16名下跌至2020年的第18名,巴西基本稳定在第21名,南非则在第30名左右波动。

|

| 图 3 我国与10个典型国家创新实力排名(2006—2020年) Figure 3 National Innovation Strength Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

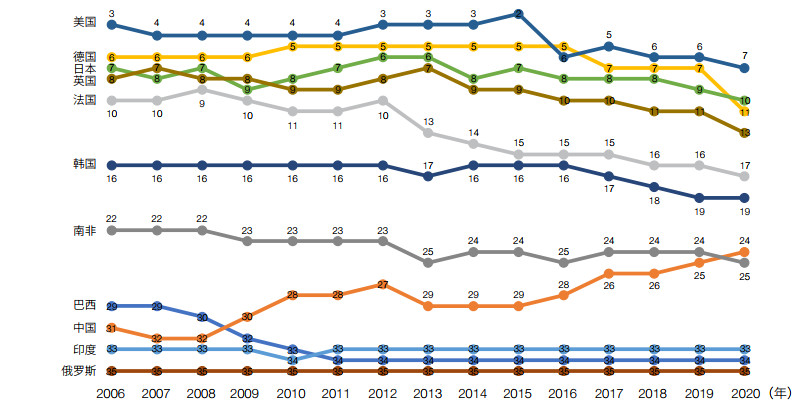

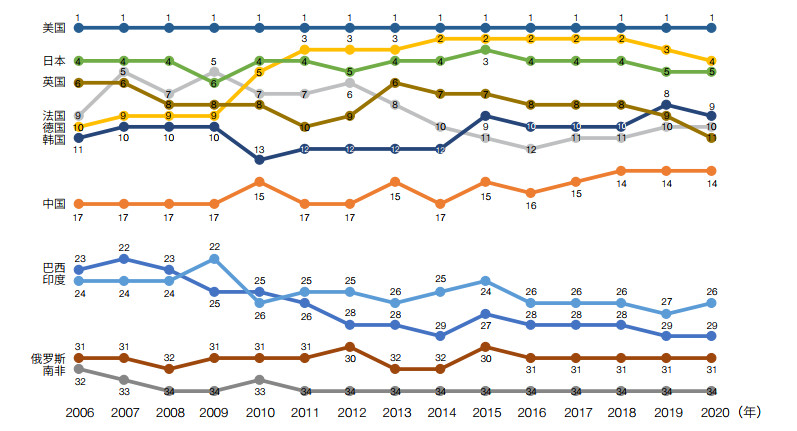

从创新效力来看(图 4),我国排名上升7名,于2020年提升至第24名,实现了对巴西和南非的赶超。这一改观主要得益于我国快速提升的技术开发效力(提升20名至2020年的第13名)。尽管如此,由于较弱的科学创造效力(2020年为第27名),我国的创新效力排名仍然远远落后于创新实力排名(2020年为第2名),是制约我国创新力排名提升的关键短板。6个主要发达国家的排名相对靠前,但是近年呈现不同程度的下降趋势。例如,2006—2020年日本、美国和英国分别下降了3名、4名和5名。其他4个金砖国家除南非外排名近年一直较为靠后,印度、巴西和俄罗斯近年分列第33名至第35名。

|

| 图 4 我国与10个典型国家创新效力排名(2006—2020年) Figure 4 National Innovation Effectiveness Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

基于“三力视角”的创新力分解研究表明,10个典型国家3个分力的排名整体呈现稳定或下降态势,而我国排名均有提升。在我国的3个分力中,科学创造力排名提升幅度较大,但其一直是我国创新力中最为薄弱的环节,严重制约我国创新力排名的提升;技术开发力排名提升幅度最大,已经超过产业发展力成为我国3个分力中最具优势的分力;产业发展力排名虽然稳中有升,但是提升幅度最小。

从科学创造力来看(图 5),除南非外的其他9个典型国家排名整体呈现下降趋势,我国排名稳步上升且进步明显。6个主要发达国家的科学创造实力普遍稳定处于35个主要国家前列,但由于科学创造效力排名不断下降,导致其科学创造力排名近年普遍呈下降趋势。虽然6个主要发达国家的科学创造效力指数值不断上升,但是相较于其他国家,由于研发投入规模大而产出增长速度相对滞后,导致其单位研发投入的产出水平上升速度较慢而被赶超,最终体现在其科学创造效力的排名不断下降。其中,德国和法国的科学创造力排名下降速度最快。日本与韩国由于研发投入规模相对优势显著高于科学产出规模相对优势而导致科学创造效力表现较差,致使两国科学创造力排名一直处于中下游。其他4个金砖国家中仅有南非的排名呈现稳步上升趋势,印度、巴西和俄罗斯的排名近年一直落后。得益于我国科学创造实力和效力的共同稳步提升,我国的科学创造力排名提升显著,从2006年的第34名提升至2020年的第19名,依次超越了印度、巴西、韩国、日本、法国和德国。但是,我国科学创造效力在2020年仅为第27名,不仅远远低于我国同年的科学创造实力排名(第2名),而且是我国各项分力中排名最低的一项,是我国科学创造力排名乃至国家创新力排名提升的关键制约因素。

|

| 图 5 我国与10个典型国家科学创造力排名(2006—2020年) Figure 5 National Scientific Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

从技术开发力来看(图 6),10个典型国家排名基本稳定但部分国家略有下降,我国排名显著提升。6个主要发达国家中,日本、德国、美国和韩国稳居前列。其他4个金砖国家中,印度、巴西和俄罗斯一直较为落后,南非排名略为靠前但近年来处于中下游。我国的技术开发力排名一直处于上升趋势。起初我国排名同印度、巴西和俄罗斯相近,与6个主要发达国家和南非差距较大,近年来依次超越南非、英国、法国、韩国和德国,在2020年跃升至第5名。得益于技术开发规模,我国的技术开发实力在2020年位列第2名,仅次于美国;相比较而言,我国技术开发效力仅位于第13名,与领先的日本、美国等国存在较大差距。

|

| 图 6 我国与10个典型国家技术开发力排名(2006—2020年) Figure 6 National Technological Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

从产业发展力来看(图 7),6个主要发达国家排名普遍靠前,美国、德国、日本优势明显。其他4个金砖国家排名落后,我国排名波动上升。在6个主要发达国家中,德国排名迅速提升后基本保持稳定,而英国和法国排名波动且略有下降。在其他4个金砖国家中,俄罗斯和南非排名长期落后,巴西和印度排名波动下降。我国的产业发展力排名在波动中略有上升,从2006年的第17名上升至2020年的第14名。其中,产业发展实力始终位居第2名,仅次于美国;而产业发展效力则一直保持在第20名。

|

| 图 7 我国与10个典型国家产业发展力排名(2006—2020年) Figure 7 National Industrial Force rankings of China and ten typical countries (2006–2020) |

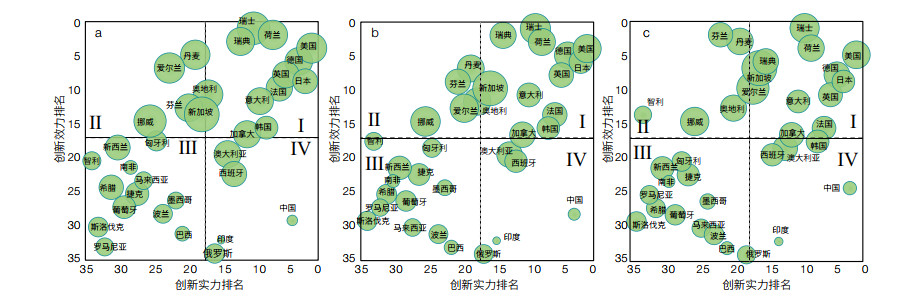

为分析国家创新力竞争格局及其演化情况,本节分2006—2010年、2011—2015年和2016—2020年3个5年时间段,基于各个时间段内分力指数的平均值对35个主要国家进行排序,通过不同分力的排名组合构建格局分析象限图[14, 16]来刻画35个主要国家创新力竞争格局及其演化情况②。同时,本文选择衡量国家经济发展水平的人均国内生产总值(人均GDP) 5年均值作为参考指标(表征气泡大小[17]),初步探索国家创新力竞争格局的影响因素。

② 因篇幅有限,图中展示35国发展情况,文字分析重点关注我国和10个典型国家。

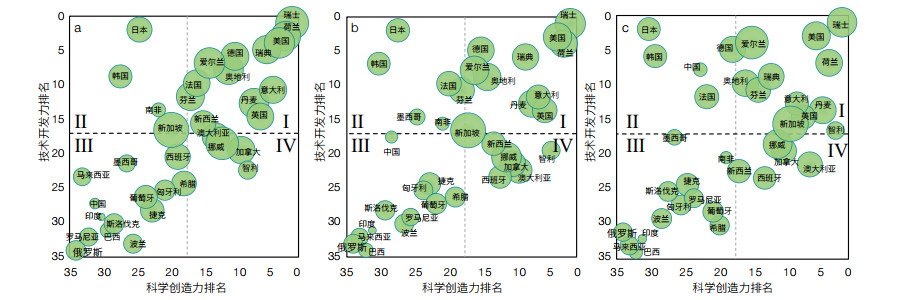

2.1 创新实力与创新效力竞争格局分析在创新实力与创新效力竞争格局中(图 8),经济发展水平较高的6个主要发达国家都位于第Ⅰ或第Ⅳ象限;经济发展水平相对较低的金砖国家都位于第Ⅲ或第Ⅳ象限,虽然个别金砖国家因经济规模较大而拥有较强的创新实力,但创新效力排名普遍较低。除韩国在2016—2020年落入第Ⅳ象限成为高创新实力、低创新效力国家③外,其他5个主要发达国家一直保持在第Ⅰ象限,即属于高创新实力、高创新效力国家。所有金砖国家均为低创新效力国家,创新效力都有待进一步提升。在其他4个金砖国家中,印度和俄罗斯的创新实力相对较强,南非的创新效力具有相对优势。我国创新实力和创新效力发展不均衡,一直属于高创新实力、低创新效力国家(第Ⅳ象限)。

③ 以刻度为17.5的横纵坐标排名虚线将象限图划分为四个象限,落在第Ⅰ—Ⅳ象限的国家分别称为高创新实力、高创新效力国家,低创新实力、高创新效力国家,低创新实力、低创新效力国家和高创新实力、低创新效力国家,下文采用类似的命名方式。

|

| 图 8 35个主要国家创新实力与创新效力排名象限图(2006—2020年) Figure 8 Quadrant diagrams of National Innovation Strength Force rankings and National Innovation Effectiveness Force rankings of 35 countries (2006–2020) (a)2006—2010年;(b)2011—2015年;(c)2016—2020年;气泡大小由人均GDP决定 (a) 2006-2010; (b) 2011-2015; (c) 2016-2020; bubble size is determined by GDP per capita |

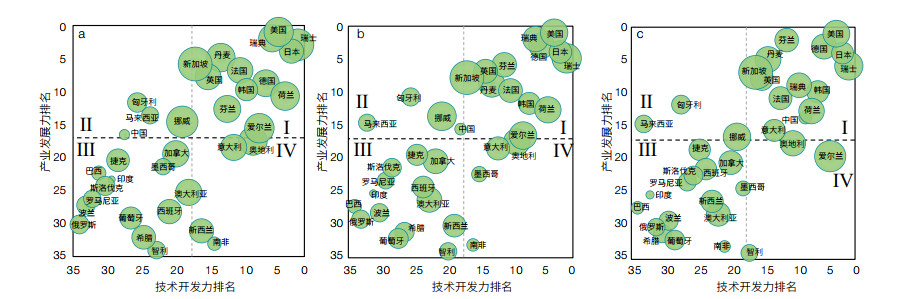

在科学创造力与技术开发力竞争格局中(图 9),6个主要发达国家都位于第Ⅰ或第Ⅱ象限,金砖国家都位于第Ⅱ或第Ⅲ象限,我国的位置快速改善。人均GDP较高的6个主要发达国家中,美国和英国一直属于高科学创造力、高技术开发力国家(第Ⅰ象限);日本和韩国由于受科学创造效力排名滞后的影响,一直属于低科学创造力、高技术开发力国家(第Ⅱ象限);德国和法国则逐步从第Ⅰ象限移动至第Ⅱ象限。在人均GDP较低的金砖国家中,我国表现最好,从低科学创造力、低技术开发力国家(第Ⅲ象限)转变为低科学创造力、高技术开发力国家(第Ⅱ象限)。在其他4个金砖国家中,俄罗斯、印度和巴西的2个分力排名一直较低,所以一直位于第Ⅲ象限。虽然南非的科学创造力排名一直位居金砖国家之首,但技术开发力排名的下降使其逐步从低科学创造力、高技术开发力国家(第Ⅱ象限)变为低科学创造力、低技术开发力国家(第Ⅲ象限)。

|

| 图 9 35个主要国家科学创造力与技术开发力排名象限图(2006—2020年) Figure 9 Quadrant diagrams of National Scientific Force rankings and National Technological Force rankings of 35 countries (2006–2020) (a)2006—2010年;(b)2011—2015年;(c)2016—2020年;气泡大小由人均GDP决定 (a) 2006-2010; (b) 2011-2015; (c) 2016-2020; bubble size is determined by GDP per capita. |

在技术开发力与产业发展力竞争格局中(图 10),6个主要发达国家全部位于第Ⅰ象限并形成了2个梯队,我国在2016—2020年进入第Ⅰ象限的第2梯队,其他4个金砖国家位于第Ⅲ或第Ⅳ象限。人均GDP较高的6个主要发达国家在3个时间段内全部位于第Ⅰ象限,而且逐步形成了以美国、日本、德国为代表的第1梯队,以及以英国、法国、韩国为代表的第2梯队。在人均GDP较低的金砖国家中,我国作为表现最好的国家,在2016—2020年从第Ⅱ象限进入第Ⅰ象限的第2梯队,但我国2个分力的排名仍然有待提升。其他4个金砖国家2个分力的排名整体较弱,而且大都存在停滞或下滑趋势。巴西、印度和俄罗斯一直位于第Ⅲ象限,而2006—2015年位于第Ⅳ象限的南非在2016—2020年也落入了第Ⅲ象限,因此其他4个金砖国家在2016—2020年都属于低技术开发力、低产业发展力国家(第Ⅲ象限)。

|

| 图 10 35个主要国家技术开发力与产业发展力排名象限图(2006—2020年) Figure 10 Quadrant diagrams of National Technological Force rankings and National Industrial Force rankings of 35 countries (2006–2020) (a)2006—2010年;(b)2011—2015年;(c)2016—2020年;气泡大小由人均GDP决定 (a) 2006-2010; (b) 2011-2015; (c) 2016-2020; bubble size is determined by GDP per capita. |

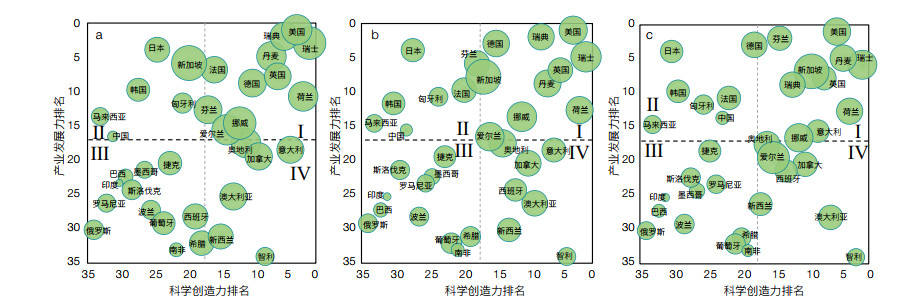

在科学创造力与产业发展力竞争格局中(图 11),6个主要发达国家位于第Ⅰ或第Ⅱ象限,其中美国和英国表现突出;金砖国家中,我国所处位置不断改善但科学创造力有待增强,其他4个金砖国家一直位于第Ⅲ象限。在人均GDP较高的6个主要发达国家中,美国和英国属于排名较为稳定的高科学创造力、高产业发展力国家(第Ⅰ象限),日本和韩国一直位于第Ⅱ象限,法国和德国则逐渐从第Ⅰ象限移动至第Ⅱ象限。在人均GDP较低的金砖国家中,尽管我国2个分力的排名均获得了一定提升,但一直位于第Ⅱ象限,受制于较低的科学创造力排名,未能进入第Ⅰ象限。其他4个金砖国家则一直属于低科学创造力、低产业发展力国家(第Ⅲ象限)。

|

| 图 11 35个主要国家科学创造力与产业发展力排名象限图(2006—2020年) Figure 11 Quadrant diagrams of National Scientific Force rankings and National Industrial Force rankings of 35 countries (2006–2020) (a)2006—2010年;(b)2011—2015年;(c)2016—2020年;气泡大小由人均GDP决定 (a) 2006-2010; (b) 2011-2015; (c) 2016-2020; bubble size is determined by GDP per capita |

(1)全价值链协同发展,重在提升科学创造力。提升国家创新力必须实现全创新链条整体效能提升,科学创造力不仅在整个创新价值链中具有基础性作用,而且是我国创新力的突出短板,应重点提升。建议:①优先提升科学创造力。强调高水平自立自强,加大基础研究投入,强化基础研究人才自主培养,建立原创导向的科学评价机制,加强基础研究平台建设。②支持优化技术开发力。完善知识产权保护制度,提高技术自主开发活力,解决技术领域“卡脖子”难题,确保关键核心技术自主可控。③兼顾增强产业发展力。推进科技成果转化落地,促进中高技术产业发展,推动我国产业链迈向中高端,提升高技术产品国际竞争力。

(2)实力效力协同发展,着力提升创新效力。我国创新实力与创新效力发展不匹配,要加快推进创新实力和创新效力的协同发展,在弥补创新效力短板的同时保持创新实力优势。建议:①重点提升创新效力。实现评价体系从注重规模产出向注重效率水平的转变,提高科技资源的配置和使用效率,实现人员、设备、信息和资本等创新要素的高效流动和组合。②兼顾创新实力提升。进一步优化创新投入结构,优化科技资源配置,鼓励引导高水平科技成果产出,落实突出质量贡献绩效导向的科技评价。

(3)改进创新治理能力,系统提升国家创新力。提升国家创新力的根本在于健全国家创新治理体系,提高国家创新治理能力,改善国家创新治理效能。建议:①健全协调机制。聚焦国家需求,加强科学创造力、技术开发力和产业发展力的联动发展,实现创新价值链上高等院校、科研院所和企业等不同创新主体的紧密合作、交叉赋能和互惠共赢,确保创新要素的有序流动。②完善激励机制。健全科技人才的激励机制,完善科研创新生态,释放人才创新潜能,激发人才创新活力;完善高质量产出激励机制,坚持质量导向、效益导向和发展导向。③坚持数字转型。依托快速发展的数字技术,促进科研范式的交叉融合、技术开发的网络协同和产业发展的智能升级,实现更大规模、更快速度和更高质量的创新发展。

附录1 国家创新力指标体系按照国际可比、数据可得、统计客观等原则,构建了用于测度国家创新力的多维指标体系(附表 1)。值得注意的是,国家创新活动表现丰富,成果形式多样,虽然本文已经尽可能地选择代表性指标,但仍然无法充分反映一个国家创新活动的成效。同时,指标自身也存在一定的局限性,如数量类指标不一定能有效体现创新质量;同一指标对不同国家创新活动的表征效果也存在一定差异,如很多非英语国家的科技成果不发表在英语期刊上。未来需要进一步完善更新四级指标。例如,衡量科学创造力时,可以采用国际重要科学奖项或重大科技成果等指标来作为四级指标。

| [1] |

WI PO. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: WIPO, 2021.

|

| [2] |

Hollanders H. European Innovation Scoreboard 2020. Brussels: European Commission: DG Internal Market Industry Entrepreneurship and SMEs, Maastricht University, 2020.

|

| [3] |

World Economic Forum. The Global Competitiveness Report 2019. (2019-10-09)[2022-04-18]. https://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf.

|

| [4] |

OE CD. OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017: The Digital Transformation. Paris: OECD Publishing, 2017.

|

| [5] |

中国科学技术发展战略研究院. 国家创新指数报告(2020). 北京: 科学技术文献出版社, 2020. Chinese Academy of Science and Technology for Development. National Innovation Index Report 2020. Beijing: Scientific and Technical Documentation Press, 2020. (in Chinese) |

| [6] |

穆荣平, 陈凯华. 2020国家创新发展报告. 北京: 科学出版社, 2022. Mu R P, Chen K H. The Report on National Innovation and Development 2020. Beijing: Science Press, 2022. (in Chinese) |

| [7] |

穆荣平, 陈凯华. 2019国家科技竞争力报告. 北京: 科学出版社, 2021. Mu R P, Chen K H. The Report on National Science and Technology Competitiveness 2019. Beijing: Science Press, 2021. (in Chinese) |

| [8] |

国家统计局社科文司"中国创新指数研究"课题组. 中国创新指数研究. 统计研究, 2014, 31(11): 24-28. Research Group on "Research of China Innovation Index (CⅡ)". Research of China innovation index. Statistical Research, 2014, 31(11): 24-28. (in Chinese) |

| [9] |

宋河发, 穆荣平. 自主创新能力及其测度方法与实证研究——以我国高技术产业为例. 科学学与科学技术管理, 2009, 30(3): 73-80. Song H F, Mu R P. Research on indigenous innovation capacity and its measurement. Science of Science and Management of S.&T., 2009, 30(3): 73-80. (in Chinese) |

| [10] |

陈凯华. 国家创新力测度与国际比较. 北京: 科学出版社, 2022. Chen K H. The Report of National Innovation Force Measurement and International Comparison. Beijing: Science Press, 2022. (in Chinese) |

| [11] |

Turkenburg W. The Innovation Chain: Policies to Promote Energy Innovations Energy for Sustainable Development. New York: The UN Publications, 2002.

|

| [12] |

陈凯华. 创新计量学: 理论与方法. 计量经济学报, 2022, 2(2): 209-227. CHEN K H. Innovametrics: Theory and Methods. China Journal of Econometrics, 2022, 2(2): 209-227. (in Chinese) |

| [13] |

李雨晨, 陈凯华. 面向创新链的国家创新力测度体系构建研究——多维创新指数的视角. 科学学与科学技术管理, 2019, 40(11): 45-57. Li Y C, Chen K H. The innovation chain-oriented construction of national innovation force measurement system—the perspective of multidimensional innovation index. Science of Science and Management of S.&T, 2019, 40(11): 45-57. (in Chinese) |

| [14] |

穆荣平, 张婧婧, 陈凯华. 国家创新发展绩效格局分析方法与实证研究. 科研管理, 2020, 41(1): 12-21. Mu R P, Zhang J J, Chen K H. Methodological and empirical research on structure analysis of national innovation development performance. Science Research Management, 2020, 41(1): 12-21. (in Chinese) |

| [15] |

Archibugi D, Denni M, Filippetti A. The technological capabilities of nations: The state of the art of synthetic indicators. Technological Forecasting and Social Change, 2009, 76(7): 917-931. |

| [16] |

余泳泽, 刘大勇. 创新价值链视角下的我国区域创新效率提升路径研究. 科研管理, 2014, 35(5): 27-37. Yu Y Z, Liu D Y. The study on the path of improvement in China's regional innovation efficiency from the perspective of innovation value chain. Science Research Management, 2014, 35(5): 27-37. (in Chinese) |

| [17] |

Cornell University, INSEAD, WIPO. The Global Innovation Index 2020: Who Will Finance Innovation?. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva: Cornell University, INSEAD, WIPO, 2020.

|