2. 中国科学院科技创新发展中心 北京 100190

2. Science and Technology Innovation and Development Center, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

作为国家战略科技力量的重要组成部分,科研院所从事探索性、创造性科学研究活动,具有知识和人才独特优势,是实施创新驱动发展战略、建设创新型国家、加快实现科技自立自强的重要力量。在建党百年新的历史起点上,深入学习习近平总书记关于全面从严治党和科技创新的重要论述,认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线,不断促进党建优势转化为发展优势、组织活力转化为创新活力,是实现马克思主义指导、加强党的全面领导、落实全面从严治党的必然要求,也是科技创新的内在需要。高质量党建是科研院所高质量发展的重要因素,推进党建与科研深度融合是提升党建质量的重要途径。本文首先从创新管理角度论述了科研院所推进党建与科研深度融合的理论基础,重点学习梳理了十八大以来习近平总书记关于全面从严治党与科技创新的重要论述,回顾了科研院所推进党建与科研融合的进展和成效,最后就深入推进党建与科研融合提出了相关思考。

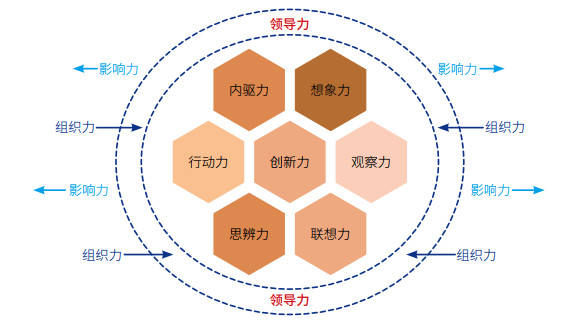

1 科研院所党建工作的重要性和必要性―创新管理理论的视角科技创新能力是科研院所的核心竞争力。科技创新能力由想象力、联想力、思辨力、行动力、观察力、内驱力、创新力等构成[1]。党组织提供的领导力、组织力和影响力,是影响科技创新能力的重要变量。党的建设的重点,是领导力、组织力建设,科技创新的重点,是创新力的形塑和时间,两者有机统一、互相促进[2](图 1)。

|

| 图 1 党组织的领导与科技创新能力 Figure 1 Leadership of Party organization and technological innovation capability |

(1)现代组织管理理论视野的科技领导力。现代组织管理理论的发展,主要包括以H.A. 西蒙为代表的决策理论、以C.I. 巴纳德为代表的社会系统理论等。美国经济学家西蒙以“理性有限论”为基础的“满意决策理论”是现代管理学派的典型代表[3]。西蒙以逻辑实证主义哲学为基础,提出了决策是管理的中心、决策贯穿组织管理的全过程等观点,认为决策者是介于完全理性与非理性之间的“有限理性”的管理者——完全理性推动人们寻求最优决策,有限理性则使人们寻求满意型决策。社会系统理论的创始人巴纳德认为,组织的正常运行需要内部平衡和外部适应;其中,组织成员的协作意愿和共同愿景是内部平衡的基础,加强与外部的信息联系从而合理定位组织目标是外部平衡的关键。“经理人员的重要任务之一就是要克服组织目标与个人目标的背离”,号召他们忠诚于组织目标、发挥集体主义精神[4]。这一理论观点说明了科研院所思想政治工作的必要性和重要性。国立科研院所作为科技创新组织,党组织通过卓有成效的工作,保证组织的定位准确、方向明确、充满活力,这不仅是加强党对科技工作领导的必然要求,也是科研院所健康发展的内在需要。

(2)创新要素和创新型组织管理视野的科技组织力。经济学和创新型组织管理的理论对科技组织力做了深入论述。19世纪90年代,英国著名经济学家阿尔弗雷德·马歇尔在其经典名著《经济学原理》一书中第一次将组织力作为与土地、劳动和资本并列的生产要素提出来[5]。马歇尔发现,劳动力、资本和资源禀赋相互之间具有一定的替代性;但是,决定这种替代性能否在企业中实现,并不取决于劳动力、资本和资源禀赋本身,而是组织力[6]。有学者对美国国家实验室科技创新组织管理深入研究后发现,美国国家实验室为联邦政府维持了一个巨大的科技资源和科技能力储备池,长期以来形成了一套有效的组织管理模式,确保国家实验室的科技资源和科技能力能够随时“为国所用” [7]。上述学者的研究从不同角度阐明:组织力、组织管理不仅是国民财富和经济发展的重要源泉,也是创新型组织创新发展的不竭动力。科研院所作为重要的创新型组织,其党组织的组织力是创新力的重要基础,为科技创新提供重要保障。

(3)创新生态系统理论视野的科技影响力。创新生态系统理论认为,每个创新主体不是孤立的存在,而是创新生态的组成部分;各个创新主体通过发挥各自的异质性,与其他主体进行协同创新,实现价值创造,并形成了相互依赖和共生演进的网络关系。科研院所作为国家创新生态系统的组成部分,与其他机构互相依存[8]。科研院所党组织在促进价值共享、实现合作链接、搭建合作平台等方面发挥着重要作用。通过思想理论学习,把握党和国家的大政方针,把握科技创新领域的“国之大者”,促进科研院所与其他机构之间实现价值共享;通过深入调研产业发展需求,开展产学研合作,加快关键核心技术攻坚,提升创新发展的质量和效果,实现科技与产业的有效链接;通过促进创新因子有效汇聚,跨越技术与信息壁垒,进行人力、技术、信息和资本等创新要素深入整合从而实现系统性非线性的创新,搭建更多的合作创新平台。

综上所述,通过坚持和加强党的领导、推进党建与科研深度融合,党组织对科技事业和科研院所在3个维度上“赋能”:①战略方向上的“领导力”赋能。把握科技创新的方向,确保科研院所的创新与国家需求、国家目标、国家使命保持一致。②内部管理上的“组织力”赋能。发挥建制化优势,开展有组织的科研,加强科研院所内部治理、提升创新文化和团队士气,加强思想政治工作,做好人文关怀和心理疏导。③社会网络上的“影响力”赋能。拓展社会合作网络,构建产学研合作平台,促进科技与经济的结合,对接各类创新主体,适应社会需求,加强重大项目策划和管理,立足创新体系提升创新实效。

2 推进党建与科研深度融合、提升科研院所党建工作实效的思想指引基层党组织是贯彻落实党中央决策部署的“最后一公里”,科研院所基层党组织是组织科研攻关的“前沿阵地”。党的十八大以来,习近平总书记就坚持和加强党的全面领导、推进全面从严治党、实施创新驱动发展战略、强化国家战略科技力量等,做出一系列重要指示批示,这是科研院所加强党建工作、推进党建与科研深度融合的根本遵循。

(1)观大势、谋全局、抓根本,坚持党对科技事业的全面领导。面对世界百年未有之大变局,党中央加强对科技事业的全面领导,立足国家发展全局加强对科技工作的统筹谋划和前瞻部署,具体体现为对科技工作的“五定”。①着眼国家发展全局“定位”。党的十八大报告指出,科技创新是提升社会生产力和综合国力的战略支撑,必须摆在国家发展全局的核心位置。十九大报告指出,创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的战略支撑。这些重大判断体现党中央、国务院对科技工作重要性的深刻认识和与时俱进。②立足新发展阶段“定标”。党的十九大提出加快建设创新型国家和科技强国的目标要求。十九届五中全会提出,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。③针对发展实际“定策”。党的十八大明确强调,要实施创新驱动发展战略、坚持走中国特色自主创新道路。坚持“四个面向”,强化科技创新的战略导向、目标导向和问题导向,坚持科技创新和体制机制创新“双轮驱动”,为高质量发展提供更有效的源头供给。④围绕国家创新体系“定责”。不断完善国家创新体系,推动科技管理职能转变,坚持抓战略、抓改革、抓规划、抓服务的定位。国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业作为国家战略科技力量的重要组成部分,要自觉履行高水平科技自立自强的使命担当。支持有条件的地方建设综合性国家科学中心或区域科技创新中心。⑤针对创新主体“定事”。以国家战略性需求为导向,推进创新体系优化组合。确立企业创新主体地位,增强企业创新动力,发挥企业“出题者”作用,推进重点项目协同和研发活动一体化,加快构建龙头企业牵头、高校院所支撑、各创新主体相互协同的高能级创新联合体,发展高效强大的共性技术供给体系,提高科技成果转移转化成效。

(2)强思想、严纪律、正风气,坚持全面从严治党,推动党的建设全面进步。按照党中央部署,科研院所不断加强全面从严治党,提升党组织的领导力、组织力和影响力,提高党建工作质量,呈现出“三新”面貌。①理论武装新境界。思想建党是马克思主义政党建设的基本原则。党的十八大以来,科研院所认真学习贯彻习近平总书记关于全面从严治党和科技创新的重要论述,先后开展党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育等,加强党的创新理论武装,使科技战线广大党员干部普遍受到深刻的思想教育,感受到新时代科技创新的历史方位和使命责任。②组织生活新气象。发扬钉钉子精神,持之以恒纠治“四风”,不断健全组织体系;以提升组织力为重点,增强党组织政治功能和组织功能,树立大抓基层的鲜明导向,推动党的组织和党的工作全覆盖。用好监督执纪“四种形态”,强化政治纪律和组织纪律,带动各项纪律全面严起来,党的建设科学化、制度化、规范化水平明显提高。③作风和学风新状态。科技工作者继承发扬以国家民族命运为己任的爱国主义精神,继续发扬以爱国主义为底色的科学家精神,不忘初心、牢记使命,弘扬和践行科学家精神,主动肩负起历史重任,树立敢于创造的雄心壮志,敢于提出新理论、开辟新领域、探索新路径,在独创、独有上下功夫,把自己的科学追求融入建设社会主义现代化国家的伟大事业中去。

(3)谋实事、做实功、求实效,推进党建与科研深度融合。习近平总书记在中央和国家机关党的建设工作会议上强调:“只有围绕中心、建设队伍、服务群众,推动党建和业务深度融合,机关党建工作才能找准定位。” [9]对科研院所而言,推进党建和科研深度融合,同样要围绕中心、服务大局,找准定位、遵循原则。①主体性原则。党组织和科研组织的逻辑起点、组织属性和发展定位不相同。要尊重党建和科研各自的规律,强化党组织的政治功能和组织属性,坚持科研单元的创新功能和发展属性,在履行好各自职能的同时形成工作合力。②互促性原则。党建和科研深度融合不是两者简单叠加,更不是机械组合,而是通过理论学习与战略研讨同推进、党建责任与科研任务同落实、党建考评与业务考核同开展,实现党建工作与科研工作互促共进。③规范性原则。进一步严肃党内政治生活,落实全面从严治党各项规定,在抓规范、立标准、强素质的同时提质量、树品牌、促创新。④实效性原则。通过开展卓有成效的党建工作特别是思想政治工作,发挥党员的先锋模范作用,调动干部职工的积极性,协调理顺各方面的关系,解决矛盾,克服困难,激发科技工作者科技自立自强的使命担当。

3 科研院所坚持党建引领创新、推进党建与科研深度融合的生动实践当前,世界正经历百年未有之大变局,我国开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。建设世界科技强国和实现高水平科技自立自强,成为我国应对百年变局和实现第二个百年奋斗目标的战略选择。面对新形势、新任务、新要求,科研院所在支撑国家发展战略中推进党建和科研深度融合,提升党建工作质量,成为能否担负起国家使命的重要影响因素。

中国科学院(简称“中科院”)是我国自然科学最高学术机构、科学技术最高咨询机构、自然科学与高技术综合研究发展中心。立足党和国家对科技创新的新要求、新部署,中科院明确了国家战略科技力量主力军的“定位”和“定标”:作为“国家队”“国家人”,心系“国家事”、肩扛“国家责”;坚持全面加强党对科技事业的领导,完善党的领导体制机制,以党建引领创新,在推进使命驱动的建制化基础研究、重大关键核心技术攻关和统筹推进改革创新发展中全面加强党建工作。中科院推进党建与科技创新深度融合,围绕科技创新谋划党建工作、结合科技创新部署党建工作、通过科技创新检验党建工作,在科技攻关的最前沿处处展现党组织的组织力,在攻坚克难的关键岗位时刻体现党员干部的先进性[10]。在中科院党组的坚强领导下,院属科研院所积极探索党建与科研深度融合的新理念、新方式、新路径,取得了一定成效。

3.1 在创新发展、科技管理、人才成长中发挥党的政治优势,强化科技创新工作的领导力坚持和加强党对科技事业的领导,必须健全党的领导体制,发挥党的政治优势,强化科研院所党委的领导作用。近年来,中科院持续完善党的领导体制机制,在院属单位实行党委领导下的行政领导人负责制试点,不断强化科技创新工作的领导力。

中科院上海光学精密机械研究所(以下简称“上海光机所”)以探索现代光学重大基础及应用基础前沿、发展大型激光工程技术并开拓激光与光电子高技术应用为重点,成为激光科技领域国家战略科技力量主力军。上海光机所2021年成为中科院领导体制改革试点单位,实施“党委领导下的所长负责制”。

(1)加强党的领导。上海光机所建立起“党委集体决策、行政主导作战”制度机制,党委发挥“把方向、管大局、作决策、促改革、保落实”的领导作用。①把握科技创新发展方向。上海光机所党委在凝聚共识基础上提出“世界激光科技研究中心”发展方向,形成研究所“十四五”规划,在交流评议中位列院属单位前茅。②管基础研究和人才培引大局。上海光机所党委立足“四个面向”和定向性体系化的基础研究导向谋划部署,所长根据党委决策组织凝练七大系统性任务。同时,以青年为重点抓人才培引,组织开展“尚光”青年人才评选,全所在研项目中由“80后”“85后”担任负责人的占比达到51%、27%。③做改革发展重大决策。党委完善“三重一大”决策机制,“十四五”规划、全国重点实验室重组、基础研究、科研单元改革等重大事项均由党委会做出决策。④促研究单元和资源分配改革。党委推进研究单元和资源分配改革,打造“分能独立作战、聚可合力攻关”的架构,打通创新链。⑤保痛点、堵点问题落实。围绕科技创新面临的主要问题设立党委1号课题,2019年落实中央“放管服”精神实行科研管理“一门通办”,2020年深化人才分类评价与薪酬激励机制,2021年以全国重点实验室重组为重点和契机实施研究单元改革,持续推动解决改革发展的痛点、堵点。

(2)建强战斗堡垒。上海光机所狠抓基层党支部建设,将党的政治优势转化为科技创新的内在动力。根据重大工程、型号任务需求,上海光机所ASK002光源分系统研制项目成立了“上光尖刀连”,选团队、亮决心、拟方案、展目标、提能力、排忧难、校方向、评得失,促进和保障“急、难、险、重”科研任务攻关。“上光尖刀连”党建品牌,在全国第三届党建创新成果展示交流活动中获“百优案例”。

3.2 在重大科技任务中加强组织建设,强化党组织在推进关键核心技术攻坚中的组织力关键核心技术事关国家安全和发展大局。因此,重大关键核心技术攻关需要构建协同高效的体制机制,建立跨部门、跨领域、跨学科的组织体系。近年来,中科院组织承担了多项重大关键核心技术攻关任务,在北斗卫星导航系统和嫦娥探月工程、深渊科考和载人深潜、量子通信与量子计算等任务中取得了重大成果。院属科研院所在重大攻关任务中加强基层党组织建设,党组织引领,建立跨部门、跨领域、跨学科的攻关组织体系,强化重大任务的组织力,有力保障了任务的顺利推进。

深渊科考和载人深潜是集基础研究、工程技术、装备研发等于一体跨学科、跨领域、跨部门的重大科技攻关任务,中科院深海科学与工程研究所(以下简称“深海所”)是主要牵头单位。深海所自2016年正式运行以来,坚持以推进我国深海科技事业进步为己任,以党建引领深海科技创新工作,组织实施17次深海大洋科考航次任务,宣告中国深海科考进入万米时代。

为保障深渊科考和载人深潜任务实施,深海所党委持续推进党建与科研深度融合。

(1)组织融通。深海所党委坚持“把支部建在科考船上,把党旗插向万米深海”,在重要航次任务建立临时党组织,通过党组织将不同系统、不同单位、不同团队的科研人员凝聚起来,通过党建工作提升航次任务的组织能力,为科考作业提供坚强保障。深海所党委经与其他单位沟通,报请上级党组织同意,成立了全海深载人潜水器海试临时党委,将来自中科院、中国船舶重工集团、海南省等15个单位和地区的45名党员组织起来,团结带领参加海试任务的150名科考队员开展工作。

(2)任务融合。2 0 2 0年,深海所“探索一号”“探索二号”科考船执行全海深载人潜水器海试任务,参试单位多、任务重、难度大。在海试作业中,临时党委以强大的组织力切实发挥战斗堡垒作用,成为坚强的航次领导核心,组织15家单位、带领全体队员克服困难、勠力同心,圆满完成了海试任务。

(3)活动融入。临时党委带领广大党员和队员传承发扬深渊科考精神,在长时间海上作业特殊环境下开展了各类教育活动,使来自不同单位的党员思想认识高度统一,树立起强烈使命感和责任感,克服困难、夺取胜利的勇气信心。

3.3 在履行国家战略科技力量职责使命中加强精神引领,强化科学家精神的影响力科技创新需要精神支撑,也需要学风滋养。近年来,科技创新的队伍、资源、平台等得到逐步改善的情况下,科技工作者的精神状态、价值观念和学风作风成为影响创新成效的重要“变量”。中科院坚持把传承和弘扬科学家精神、加强作风和学风建设作为党建工作的重要内容聚焦科研人员精神引领,以科学家精神为抓手,推动党建科研深度融合,不断强化科学家精神的影响力。

中科院动物研究所(以下简称“动物所”)是以动物科学基础研究为主的公益型国家级科研机构,其前身是1928年成立的静生生物调查所,是中科院历史最悠久的研究所之一。90多年来,动物所涌现了一批杰出科学家,有16位中科院院士(学部委员)曾在动物所学习或工作过,开创了我国动物学许多分支学科,为相关学科发展作出了重要历史贡献。

为强化对科研人员的精神引领,动物所党委利用研究所历史积淀和科学家精神资源,挖掘和宣传科学家事迹,以精神传承推动党建科研深度融合,引领科研人员履行国家战略科技力量的使命定位,支撑健康中国、美丽中国国家战略。

(1)在传承上创新载体。立足“爱国奉献”主题,按照“科学救国、科技报国、科教兴国、科技强国” 4个阶段,组织实施“动物所老一辈科学家事迹挖掘计划”,深入挖掘、大力传播动物所创始人秉志等老一辈科学家爱国奉献、矢志科研、治学育人事迹;同时,选树优秀中青年科学家和科研团队,拍摄优秀中青年科学家事迹视频及野外科考和科技战“疫”团队事迹片,以讲好老一辈科学家的故事和身边人、身边事激励、并引领全所科技工作者。

(2)在弘扬上拓展阵地。在深入挖掘科学家事迹基础上,高水平建设党员主题教育基地,开发科学家精神文创产品,成为党建科研深度融合、弘扬科学家精神的重要平台。依托基地,与多家部委及地方所属机构开展党建共建,为创新发展营造了良好环境氛围。同时,举办“传承科学家精神”报告会,面向研究生选拔“科学家精神传播大使”,开展“诵读科学经典弘扬科学精神”主题活动,举办“百年科学梦:动物所科学家贡献事迹展”。加强对海外归国和青年科研骨干的培养,开展“两弹一星”精神实践教育活动,实行以老带新的伙伴研究员计划,实现“人归心有属”。同时,把“想干事、能干事、干成事”作为总支/支部书记的选拔标准,把党务岗位作为干部培养的重要渠道:7名海外归国项目负责人(PI)担任总支/支部书记,打造掌握科学家特点、了解科研工作的党建队伍。

(3)在实践上攻坚克难。科学家精神在动物所科研人员中“内化于心、外化于行”,成为担负国家战略科技力量职责使命的精神之源。2020年,面对突如其来的新冠肺炎疫情,科研人员践行科学家精神,成立战“疫”攻关团队和临时党支部;6名科研人员赴武汉一线抗疫,不畏艰险坚守最长达106天;包括1名海归研究员在内的5名科研人员在抗疫一线入党,1名同志获“全国抗疫三八红旗手”、1名同志获得“全国科技系统抗击新冠肺炎疫情先进个人”。近5年,全所科研人员获2项国家自然科学奖二等奖,4项中科院杰出成就奖;3项成果入选“中国科学十大进展”,6项成果入选“中国生命科学十大进展”,5项成果亮相国家“十三五”科技创新成就展,从而持续保持动物所代表性学科领先地位,影响力大幅提升。

中科院各研究所在落实全面从严治党要求中开展了扎实的工作,取得了一系列成效,上海光机所、深海所、动物所立足科技创新实际坚持党建引领创新、推进党建和科研深度融合的实践,仅是一部分具体案例。推进科研院所党建与科研深度融合,为科技创新工作注入了活力、提供了保障,有力提升了科技领导力、组织力和影响力,有助于强化国家战略科技力量。

4 推进党建与科研深度融合、提升党建引领创新实效的思考建设世界科技强国是一项全局性、系统性、战略性国家工程,国立科研机构是科技强国建设的主力军和突击队。只有始终坚持和加强党对科技事业的领导,持续推进党建与科研深度融合,才能有效提升以科技领导力、组织力和影响力为核心的科研院所治理能力,提升科技创新能力,保证科技强国建设始终沿着正确的方向前进,凝聚起最广泛的力量和共识,克服前进道路上的艰难险阻。

(1)认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想,强化科技自立自强使命责任,走好新时代“赶考路”。党的十九届六中全会面向第二个百年奋斗目标新征程,把推进科技自立自强作为重大任务部署,彰显了党中央对科技创新的高度重视和殷切期望。组织科研人员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,牢记“国之大者”,切实用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作;引导广大党员和干部职工深刻认识“中国共产党为什么能,中国特色社会主义为什么好,归根到底是因为马克思主义行”,在推进科技强国建设、实现高水平科技自立自强的征程上不断强化国家战略科技力量主力军的使命责任。

(2)把党的领导和党的建设作为科研院所治理体系的重要内容,推进科技创新治理能力现代化。深入推进科研院所改革、提升科研院所治理能力,是国家科技体制改革的重要内容,是推进体系化建制化基础研究和打造关键核心技术攻关新型举国体制的必然要求。推进科技创新治理体系和治理能力现代化,要始终坚持和加强党对科技事业的领导,把加强党的领导作为基本原则和目标,把党建工作作为提升科研院所治理能力的重要内容。党委要在贯彻落实党中央重大决策部署中发挥好领导作用,党支部要发挥战斗堡垒作用,坚持“书记抓、抓书记”。党建工作重点是做通“人”的工作,核心是做好“人心”工作,一个重要任务是激活科研人员的积极性、主动性和创造性。通过高质量的党建工作,实现政治引领、把握方向、凝聚思想、提振精神、推动改革,从而有效推进科技资源配置、人才评价导向、综合管理方式的转变和改革,破解不适应科研发展的管理模式,推动建立符合科技创新规律和特点的治理评价体系。

(3)围绕重大科技攻关任务和建制化基础研究强化组织建设,实现党组织工作从“有形覆盖”向“有效覆盖”转变。基层党组织特别是科研党支部是党建和科研深度融合、党建引领创新的主阵地和最前线,支部作用发挥情况直接关系到科研院所党建工作的成效。要立足科研院所实际,针对重大科技攻关任务和原始创新基础研究的不同特点,采取针对性的举措,持续加强科研院所党组织建设,扩大组织覆盖。在重大科技攻关任务中,团队作战特点突出,要通过党组织统筹跨部门、跨领域的科研力量,建立协同攻关、跨界协作机制,通过党建工作抓实团队建设,凝聚攻关合力;在基础研究领域,科学家个体的创新能力尤为重要,要强化思想引领、推进科学评价,通过党建工作引领科研人员“甘心坐冷板凳”“十年磨一剑”。根据不同类型科研工作的实际,推进党建与科研深度融合;还要把党员教育管理与科技创新工作结合起来,强化理论武装,统一思想认识,增强团队凝聚力和战斗力,营造良好融洽的工作氛围,打造风清气正的创新环境;在“有形覆盖”的基础上实现基层党组织“有效覆盖”,把提升科技领导力、组织力落实落地。

(4)把弘扬科学家精神、加强作风和学风建设作为重要抓手,增强加快实现高水平科技自立自强的使命感责任感。从“两弹一星”到载人航天,从人工合成结晶牛胰岛素到发现青蒿素再到完成杂交水稻,实践一再证明精神力量在科技创新中的重要作用。强化国家战略科技力量、建设科技强国,不仅需要人力、资金、设备设施的物质投入,同样也需要信仰、信念和信心的精神支撑。近年来,在科技资源、基础设施、研发投入等创新要素从短缺走向丰裕的情境下,科技领域客观上存在“钢多气少”现象,成为创新的短板和制约因素。坚持把弘扬和传承科学家精神作为党建和科研深度融合的重要抓手,作为科研院所的软实力,通过引领科研人员主动践行科学家精神,传承老一辈科学家听党指挥、求真务实、报国为民、无私奉献的爱国情怀和高尚品格,不断增强创新自信、严格诚信自律,在科技强国建设的伟大实践中书写新的精神史诗,建设具有强烈使命感和高度责任感的高水平科技人才队伍。

| [1] |

金涌. 科技创新启示录: 创新与发明大师轶事. 北京: 清华大学出版社, 2020: 132-237. Jin Y. Revelation of Scientific and Technological Innovation: Anecdotes of Innovation and Invention Masters. Beijing: Tsinghua University Press, 2020: 132-237. (in Chinese) |

| [2] |

贾宝余, 陈套. 科研院所党建工作应关注的十个关系(上). 中国科学报, 2018-08-05(04). Jia B Y, Chen T. The 10 Relations that We Need to Pay Attention to in the Party Building Work of Scientific Research Institutes (1). China Science Daily, 2018-08-05(04). (in Chinese) |

| [3] |

刘丽丽, 闫永新. 西蒙决策理论研究综述. 商业时代, 2013, (17): 116-117. Liu L L, Yan Y X. Summary of Simon's decision theory. Commercial Times, 2013, (17): 116-117. (in Chinese) |

| [4] |

朱江. 巴纳德和社会系统理论. 管理现代化, 1992, (4): 46-47. Zhu J. Barnard and social system theory. Modernization of Management, 1992, (4): 46-47. (in Chinese) |

| [5] |

Alfred Marshall. 经济学原理. 朱志泰, 陈良璧, 译. 北京: 商务印书馆, 2011: 169-171. Alfred Marshall. Principles of Economics. Translated by Zhu Z T, Chen L B. Beijing: The Commercial Press, 2011: 169-171. (in Chinese) |

| [6] |

肖海林, 王方华. 长青企业: 经济学视角的分析. 学术月刊, 2004, 36(11): 31-38. Xiao H L, Wang F H. Enterprises of sustainable development: An analysis based on economics. Academic Monthly, 2004, 36(11): 31-38. (in Chinese) |

| [7] |

李昊, 徐源. 国家使命: 美国国家实验室科技创新. 北京: 清华大学出版社, 2021: 28. Li H, Xu Y. National Mission: National Laboratory for Scientific and Technological Innovation. Beijing: Tsinghua University Press, 2021: 28. (in Chinese) |

| [8] |

Fukuda K, Watanabe C. Japanese and US perspectives on the national innovation ecosystem. Technology in Society, 2008, 30(1): 49-63. DOI:10.1016/j.techsoc.2007.10.008 |

| [9] |

侯建国. 坚持和加强党的全面领导以高质量党建工作为科技创新提供坚强保证. 机关党建研究, 2022, (4): 17-19. Hou J G. Uphold and strengthen overall Party leadership and provide scientific & technological innovation with firm guarantees through high-quality Party building. Ji Guan Dang Jian Yan Jiu, 2022, (4): 17-19. (in Chinese) |

| [10] |

习近平. 在中央和国家机关党的建设工作会议上的讲话. 求是, 2019, (21): 4-13. Xi J P. Speech at the party building work conference of the central and state organs. Qiushi, 2019, (21): 4-13. (in Chinese) |

| [11] |

聂常虹, 姜秉国. 关于科研院所基层党组织建设的思考. 旗帜, 2019, (5): 54. Nie C G, Jiang B G. A thought on the development of primarylevel Party organizations in scientific research institutes. The Flag, 2019, (5): 54. (in Chinese) |