1945年,万尼瓦尔· 布什(Vannevar Bush) [1]在《科学:无止境的前沿》报告中提出了“科学发现向技术创新的单向流动”。受这一思想范式的影响,产生了由基础科学到技术创新,再转化为开发、生产和经济发展的“线性模型”,并据此奠定了二战后美国科技体制的理论基础。1997年,司托克斯(Donald E. Stokes) [2]在《巴斯德象限:基础科学与技术创新》中提出了基于基础科学和技术创新的“巴斯德象限”。其中,“波尔象限”代表纯基础研究,“爱迪生象限”代表纯应用研究,“巴斯德象限”代表应用引发的基础研究;前两者有各自的发展轨道,而后者则是连接这两个轨道的枢纽。实践“线性模型”,还是应用“巴斯德象限”,是否还有其他路径?中国科学院深圳先进技术研究院(以下简称“深圳先进院”) 在15年的科学与产业融合发展历程中,进行了探索、创新和发展。

1 新型研发机构的发展布局深圳先进院作为中国科学院在华南地区布局“与国际学术接轨、与珠三角产业接轨”的公益二类事业单位,同时又是中国科学院、深圳市人民政府、香港中文大学三方共建的新型研发机构,具有投资主体多元化、管理制度现代化、运行机制市场化、用人机制灵活的特点。

深圳先进院始终坚持在国家创新体系和区域源头创新活动中,强化心系“国家事”、肩扛“国家责”的使命担当,锚定国家重大需求,围绕产业链部署创新链。在智能机器人领域,践行了从基础研究到应用研究再到产业开发运用的“线性模型”,推动建立“头雁引领群雁飞”的产业生态,实现产业集群化发展;瞄准解决“看病难、看病贵”问题和打破高端医疗设备洋品牌垄断格局的需求导向,在低成本健康和生物医学工程领域,实践了“巴斯德象限”,建立了“需求方出题、科技界答题”新机制,形成各创新主体相互协同的高效强大共性技术供给体系;在合成生物学、脑科学等生命科学前沿领域,探索了“0—1— 10”纵向融通重构和“10—∞”横向跨界整合的“蝴蝶模式”,建立了科技成果“沿途下蛋”高效转化机制,形成“科研—转化—产业”的全链条企业培育模式,实现了科学与产业一体设计、一体推进。上述探索和经验做法,入选国家发展和改革委员会全国推广深圳经济特区47条创新举措①。

① 国家发展改革委关于推广借鉴深圳经济特区创新举措和经验做法的通知(发改地区〔2021〕1072号). (2021-07-21). https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/tz/202107/t20210729_1292065.html?code=&state=123.

2 “线性模型”的实践机器人是“制造业皇冠顶端的明珠”,是智能制造的重要载体;其研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志[3]。深圳先进院2006年建院伊始,即抢先布局机器人领域,围绕工业机器人、服务机器人的共享核心技术模块与供应链资源,开展集成创新与应用示范。

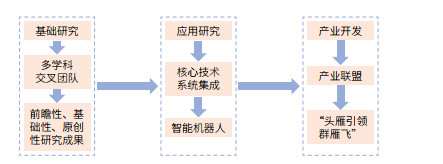

创新链与产业链的节点锻造。随着人机交互、人工智能、视觉伺服等技术不断提升和需求持续增加,在智能机器人产业链上游核心零部件、中游系统集成、下游整机制造与应用等环节存在千亿市场规模的“蓝海”。深圳先进院瞄准这片“蓝海”,打造引领产业发展的未来智能机器人研发应用体系(图 1)。基础研究端,组建了一支由院士、会士领衔,海外知名学者、国内中青年科研人员为骨干的230位科研人员的多学科交叉研发队伍,围绕感知技术、智能决策技术、运动控制技术、多机器人协作技术等核心技术模块,开展集成创新,取得了大量前瞻性、基础性、原创性研究成果。应用研究端,致力于智能决策、语音识别、图像理解、可变结构足式移动模块、机械手模块、爬壁移动、灾难现场探测等核心技术的突破;自主研发了100多个样机,有效引领了国内机器人产业向“千行百业”的应用与拓展。产业开发端,与深圳市银星智能科技股份有限公司、深圳市优必选科技股份有限公司等近百家机器人相关企业开展协同创新,与上海商汤智能科技有限公司等近50家企业共建联合实验室合作,与企业共同研发共有专利103个;牵头创立了中国第一个机器人产业协会及产业联盟,会员企业达634家;推动深圳机器人总产值由2006年的5亿元发展至2021年超1 470亿元,先后获得国家、省、市科学技术奖及吴文俊人工智能科学技术奖共17项。

|

| 图 1 智能机器人研发体系 Figure 1 Intelligent robot research and development system |

搭建了“辅导-资本-支撑-交流”的完整4C企业孵化模式。作为国家级双创示范基地,深圳先进院建立了中国第一个机器人孵化器,创立了中科创客学院,在4C产业领域孵化了超过10家初创企业。其中,深圳市越疆科技有限公司2021年7月获批成为第三批专精特新“小巨人”企业,其作为桌面机械臂开创者,目前估值30多亿元;激光雷达头部企业深圳玩智商科技有限公司(EAI科技)于2021年第一季度宣布完成近亿元的B轮融资,其新品YDLIDAR TSA荣获大会“艾普兰智能科技奖”;深圳市行知行机器人技术有限公司的爬壁机器人已在船舶、石油行业开展广泛应用,目前已经完成2轮融资,均已步入快速发展阶段。

深圳先进院充分发挥在机器人产业领域“国家队”的引领作用,面向国民经济主战场,作为深圳市新一代信息通信产业集群总促进机构,结合地方产业特色,建立“头雁引领群雁飞”的产业生态,实现机器人产业集群化发展。

3 “巴斯德象限”的应用在实际研发活动中,存在着很多最前沿的基础研究,但这种研究同时又来源于应用研究的需要,由解决生产、生活实践中的实际问题推动。深圳先进院突出科研活动要“顶天立地”,一方面基础研究和前沿技术要瞄准国际一流,另一方面科研成果及转化要接地气,服务民生和满足产业发展需求。

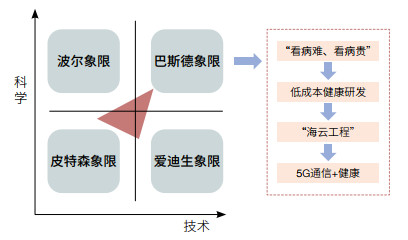

3.1 解决“看病难、看病贵”的低成本健康研发深圳先进院针对我国基层医疗机构“业务量小、地点分散、机构规模小”的特点,以及“人员医疗技能待提高、信息化程度低”的问题,首次提出了“低成本健康”的理念并从事相关研究。历经15年的技术攻关与应用推广,探索出一条具有中国特色的“低成本健康”之路(图 2)。

|

| 图 2 低成本健康研发路径 Figure 2 Low cost health development path |

长期以来,由于条件有限、资源不足、队伍不稳定等原因,很多农民面临看病成本高、医疗条件不足甚至误诊等问题;村级卫生室的听诊器、水银血压计、体温计等“老三样”在预防和控制慢性病等复杂病情面前时常失灵。因此,只有发展低成本健康技术,让农民能用上便宜的医疗产品和服务,农村才能真正实现“小病不出村,大病及时转”,打造全民健康的“医保箱”。

实现基层医疗设备由传统“老三样”升级成“新三样”。在科技惠民的导向和解决“看病难、看病贵”的需求驱动下,深圳先进院在国际上首次提出并研制了面向低成本健康的低成本、高时效和高稳定健康云平台(Hcloud),实现了资源高效利用、生理信号信息挖掘及血流动力学模型构建;研制了高可信、低负荷的生物医学传感硬件系统,突破了微流控技术、微通道技术和微试剂芯片内置技术,研发了国内首创的微流控芯片全自动生化分析仪(“3滴血,10分钟”)等系列达到国际先进水平的高度集成、便携、快捷的仪器设备和关键技术(图 3)。促进基层卫生医疗设施及服务水平的进步,实现了多参数健康检查仪、微流控芯片全自动生化分析仪、超声弹性成像仪等“新三样”的智能化、信息化改革,建立了早期干预和预防为主的新医疗格局,有效降低了人民群众医疗负担和国家总体医疗成本。

|

| 图 3 低成本健康技术体系 Figure 3 Low cost health technology system |

面向基层医疗机构,主导了全民低成本健康“海云工程”。该工程部署全国5万个基层网点、覆盖5 000万人,培训医生4万人,慢病控制率提升20%,降低卫生支出、带动低成本健康服务业产值均超百亿元,促成国家卫生健康委员会在全国基层医疗机构设备升级换代。相关研究成果已经应用到新冠肺炎疫情防控、中国航天和载人深潜等国家重大任务及“一带一路”国际合作中,并将在IT(信息技术) +BT(生物技术)融合、生命健康、5G通信+健康等新兴领域继续发力。

3.2 打破洋品牌垄断的高端医疗设备研发深圳先进院面向医疗器械装备产业和人民医疗健康需求,通过凝聚高级人才、突破医疗器械新方法和新技术、提升部件性能和系统装备,对标医学影像与生物医学工程的国际前沿,着力建设国际先进水平的医学影像装备创新平台,推动我国系列高端医学影像设备产业化,服务医疗器械产业发展。

研发3.0 T磁共振成像(MRI)系统。自2001年以来,GE医疗、西门子医疗和飞利浦公司相继推出了3.0 T磁共振成像系统,国内研发并推出1.5 T磁共振成像设备的器械企业超过了10家,而研发成功3.0 T设备的企业则寥寥无几。针对我国高端医疗设备严重依赖进口、创新乏力的困境,深圳先进院与上海联影医疗科技股份有限公司共同开展了“3.0 T磁共振成像系统”研发计划,先后完成了快速成像软件与电子学、谱仪、射频功放、射频发射线圈、梯度功放、梯度线圈和超导磁体等一系列关键核心技术的突破。发明了三维张量编码扫描技术,研制了世界最大孔径高场超导成像磁体,突破了业界最高功率的梯度功放部件,建立了高场磁共振整机自主制造体系,创新了头颈联合血管壁成像、实时心脏成像、大脑等快速成像序列和重大疾病定量诊断技术,实现了大型成像设备自主创新、国产制造和临床应用的跨越,填补了我国高场磁共振整机制造的长期空白。研究成果先后获得国家技术发明奖二等奖和国家科技进步奖一等奖,获发明专利124项、授权美国专利11项;多项技术指标达到国际领先水平,获批国家在医疗器械领域设立的目前唯一的制造业创新中心——国家高性能医疗器械创新中心。

研制脑神经调控仪器。2015年起,深圳先进院聚焦帕金森病、癫痫、阿尔茨海默病、抑郁症等功能性脑疾病,研发以超声为工具的物理调控技术与仪器,成功研制出世界首台磁共振引导的万阵元超声辐射力深部脑神经调控仪器。该仪器已在国内外40多个高校和临床课题组用于帕金森病、抑郁症等脑疾病的动物及临床前治疗研究,实现8 000余万元专利转化;并由此孵化出中科绿谷(深圳)医疗科技有限公司,推进仪器产业化。

4 “蝴蝶模式”的体系化探索随着新一轮科技革命和产业变革加速重构全球创新版图、重塑全球经济结构[4],向科学技术的广度和深度进军的能力已经成为世界科技强国抢占科技创新制高点的核心竞争力之一,而实现“0—1—10—∞”的体系化探索和应用示范,则成为向科学技术的广度和深度进军的关键一步。

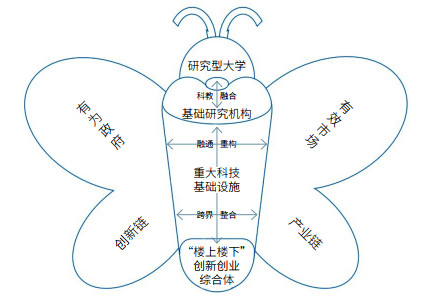

深圳先进院聚焦创新链与产业链深度融合的时代要求,坚持科学与产业一体设计、一体推进,在深圳光明科学城率先探索实现“0—1—10—∞”的“蝴蝶模式”(图 4)。

|

| 图 4 “蝴蝶模式”示意图 Figure 4 Diagram of "butterfly pattern" |

如图 4,以新型研究型大学为“蝶头”、以基础研究机构为“蝶胸”,聚焦“0—1”的原创突破,科教融合引领高质量科技人才与产业人才的培养;以重大科技基础设施和“楼上楼下”创新创业综合体为“蝶腹”,融通重构创新要素,助力“1—10”的产业转化,增强科技成果转化、孵化链条的韧性;以“有为政府”和“有效市场”为左右“蝶翅”,跨界整合创新创业,驱动“10—∞”的能级跃升,强化未来产业发展的核心竞争力。

4.1 科教融合,聚焦“0—1”的原创突破受传统高校和科研院所过分注重理论研究和学术论文发表、对科技成果的经济社会效益不够重视、所产生的科技成果与企业需求脱节等因素影响,我国科技成果转化率不足30%,距离先进国家60%—70%的平均水平相差较远[5]。新型研究型大学强调好奇心导向,基础研究机构强调目标任务导向,通过全面科教融合,不断加强“从0到1”的基础研究,促进创新扩散和联动,协同打造科技创新策源地,下好人才培养先手棋。

创办中国科学院深圳理工大学。科教融合是新时代新型研究型大学建设的重要特征,也是基础研究机构强化原始创新、集成创新和引进—消化—吸收—再创新的重要抓手。深圳先进院进一步拓展科教融合的内涵和模式,营造了总建筑面积834 000 m2的“新型研究型大学+基础研究机构”的科教融合创新载体;高起点、高标准建设集科教融合、产教融合及国际化于一体的新型研究型大学——中国科学院深圳理工大学。该大学坚持学院、书院、研究院“三院一体”办学理念,形成“文化素养、关键能力、知识体系”的三维人才培养体系,充分发挥新型研究型大学在自由探索、学科交叉方面的优势,聚焦生命科学前沿领域,开设合成生物学院和生命健康学院,培养拔尖创新人才,突出“0—1”的原始创新,同时实现科教融合无缝落地。

打造创新研究院。加强对科技创新的前瞻研判,瞄准生命科学重点领域,避免低水平模仿研究、同质化竞争和“大而全、小而全”的学科发展模式,集聚智力、集聚技术、集聚国际创新资源优势,打造综合性、前沿性、交叉性的基础研究机构——深圳市合成生物学创新研究院和深港脑科学创新研究院。这2个创新研究院将培养兼具探索创新精神、丰富科学实践和符合社会发展需求的高精尖缺人才。

4.2 科产衔接,助力“1—10”的产业转化重大科技基础设施作为探索宏、微观尺度科技奥秘和极限的国之重器,已成为加快打造原始创新策源地和破解关键核心技术“卡脖子”问题的重要依赖;而科技成果高效转化机制既是实施创新驱动发展战略的重要任务,也是加强科技与经济紧密结合的关键环节。

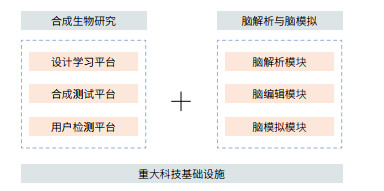

4.2.1 托举生命健康的重大科技基础设施深圳先进院在深圳光明科学城牵头建设总建筑面积为231 000 m2的合成生物研究重大科技基础设施(以下简称“合成大设施”)和脑解析与脑模拟重大科技基础设施(以下简称“脑设施”),这2个重大科技基础设施兼有科研平台属性和产业平台属性。充分发挥科研平台属性,将助力以合成生物学、基因编辑、脑科学、再生医学等为代表的生命科学前沿领域变革迭代;不断增强产业平台属性,将为生命健康企业参与全球产业竞争提供科技基础支撑。

(1)科研平台属性。①合成大设施。旨在建设一个针对人工生命体智能化设计及自动化铸造的基础大平台,将成为全球首个将软件控制、硬件集成与合成生物学应用进行系统整合的大型规模化合成生物研究重大科技基础设施,为“从认识生命、改造生命走向合成生命、设计生命”提供全面支撑。合成大设施系统整合设计学习平台、合成测试平台、用户检测平台(“三大平台”),打造使用者的“云端实验室”和运营者的“智能实验室”。②脑设施。以脑科学与脑疾病研究发展过程中核心“瓶颈”问题和实际技术需求为重点,通过关键技术的原始创新能力建设和布局,技术和设备体系集成创新和引进设备功能改造与集成再创新,打造全球首个跨物种的脑解析与脑模拟重大科技基础设施,从而为进一步揭秘脑科学与脑健康提供重要支撑。脑设施重点建设脑解析模块、脑编辑模块、脑模拟模块(“三大模块”)。其中,脑解析模块主要建设动静态结合、以动态为主的脑连接图谱解析平台;脑编辑模块主要建设跨物种模式动物平台、基因编辑平台和动物表型分析平台;脑模拟模块主要建立脑神经信息平台。合成大设施与脑设施的三大平台和三大模块,将成为解码生命健康的“新坐标”(图 5)。

|

| 图 5 解码生命健康的科研平台 Figure 5 Decoding scientific research platform of life and health |

(2)产业平台属性。重大科技基础设施不仅对学术界共享,也对产业界开放。通过扩大并增强其产业平台属性,为满足生命健康企业可验证、可模拟、可存储、可开发的多元融通创新创业需求,合成大设施和脑设施开发了包括大、小动物实验平台、测序平台、生物信息分析平台、神经影响平台、光电成像平台、计算与数据存储平台等15个产学研一体化专项平台;同时,面向全国科研机构及企业,提供设施使用咨询、项目分析、数据评价及用户导入服务的全国用户中心和定制化服务中心。依托重大科技基础设施,高效搭建创新链与产业链深度融合的通路,不断释放“聚才引企”效应,最大限度地激发创新创业潜能。

4.2.2 跨越“死亡之谷”的“楼上楼下”创新创业综合体深圳先进院国内首创“楼上楼下”创新创业综合体,“楼上”,科研人员开展原始创新活动;“楼下”,创业人员对原始创新进行工程技术开发和中试转化,推动更多科技成果沿途转化,并开展技术成果商业化应用,从而缩短原始创新到成果转化再到产业化的时间周期,形成“科研—转化—产业”的全链条企业培育模式。

深圳市工程生物产业创新中心和光明脑科学技术产业创新中心以21 000 m2的运营面积、4 600万元的共享设备、专业化的平台管理团队,让“穿白大褂的”和“穿西装的”同时出现在一栋楼里,打破了科学与产业的时空限制,架起了科研服务产业,产业反哺科研的“双向车道”。

“楼上楼下”创新创业综合体突破了从基础研究到产业转化的周期“瓶颈”和空间“瓶颈”,有效解决了初创企业缺乏设施和技术平台的技术“瓶颈”,为“1—10”保驾护航,让科学和产业“两双巨手”跨越“死亡之谷”紧紧地握在一起。

4.3 “有为政府”与“有效市场”耦合协调,驱动“10—∞”的能级跃升新结构经济学理论认为,在经济发展和转型中形成“有为政府”和“有效市场”有机统一、相互补充、相互促进的格局是中国经济高质量发展的关键[6]。“有为政府”前瞻布局创新生态,“有效市场”高效承载创业,二者耦合协调,驱动“10—∞”的科技创新与产业发展能级跃升;“有效市场”以“有为政府”作为前提,“有为政府”以“有效市场”作为依归[7]。

由于我国发展阶段约束等因素影响,作为技术创新主体的企业研发能力不足,需要高校和科研机构面向市场需求、企业需求开展产学研合作,深度参与并实现“0—1—10—∞”科技创新和成果转化的全过程。而“有为政府”发挥因势利导作用,提供具有正外部性的公共产品与服务,集中发力于“0—1—10”的创新生态建设,为创新装上保驾护航的“助推器”。“有效市场”塑造战略新兴产业及未来产业发展与变革的新基因,这些保持灵敏“市场嗅觉”和快速市场应变能力的新基因,将深度渗透“10—∞”的创业阶段,为创业提供了释放市场效应的“加速器”。

“蝴蝶模式”在“助推器”和“加速器”作用下,构筑了“科技引企、人才引企、设施引企、政策引企”等广泛应用场景,将产生并释放科学产业大循环及财政税收大循环的“蝴蝶效应”。例如,通过重大科技基础设施导入市场需求,并投入满足需求的研发资金,科学端的研究机构利用重大科技基础设施,并进行智力投入和时间投入,系统解决想法验证、技术需求、原型产品等各个环节的科学赋能问题,促进投入产出比的倍数放大和价值增值(图 6),打造基于重大科技基础设施增值服务平台的科学与产业成果聚变的大循环。同时,推动“有效市场”吸纳科技成果加速市场化、产业化,快速实现具有颠覆性的产业集聚,为“有为政府”进一步布局基础研究和应用研究提供财税支持保障,实现财政税收大循环。

|

| 图 6 重大科技基础设施增值服务平台的成果聚变过程 Figure 6 Fusion process of achievements in value-added service platform—Major scientific and technological infrastructure |

深圳先进院基于“蝴蝶模式”的体系化探索,进一步调动和激活全过程创新生态链中不同位置的科创“组件”,并在深圳“双区”建设和“双改”实践中,打造科学与产业一体设计、一体推进的科学-产业集群(Science-Industry Cluster,SIC)。

基于深圳创新生态的高浓度要素聚合,以及全球竞争力的资源配置和营商环境,深圳先进院已在生命健康、医疗器械、生物医药、电子材料、海洋科技、人工智能与机器人等六大重点领域,布局和打造以知识技术的高附加值服务及相关衍生、融合产业为导向,鼓励内生性创新和竞争的SIC。

分布在深圳各区的六大SIC,将瞄准深圳“20+8”技术主攻方向,优化组合重大科技基础设施、创新研究院、新型国家级创新中心、产业创新中心、中试基地、实验基地等科创“组件”,开展以知识与技术外溢和流通的产学研合作;并且,通过孵化和筛选机制培育创新型企业,营造各类创新主体协同互动、创新要素顺畅流动、创新资源高效配置的良好创新生态,迈向高质量发展的产业集群,不断放大“10—∞”的规模效应。

围绕SIC打造专业化产业园。借助引发学术、产业、资本广泛讨论的全国首届脑与健康科技产业大会和中国合成生物学学术年会暨第三届工程生物创新大会,推动脑与类脑智能产业园(58 000 m2)、合成生物产业园(35 000 m2)建设具有国际影响力的专业化产业园,承载并助力科学与产业“10—∞”的创新能级大幅跃升。现已吸引合成生物产业55家企业落户深圳(全国80余家),落户光明科学城33家。值得一提的是,深圳先进院孵化了近10家企业;其中,通过发酵罐生产大麻和橡胶的森瑞斯生物科技(深圳)有限公司和从事癌症及新冠病毒疫苗研发的深圳市瑞吉生物科技有限公司2年内市值均超过10亿。

6 结语实现高水平科技自立自强,既要厚植科技发展根基,聚焦产生重大原创性、引领性成果的关键支撑和技术突破,也要完善科技创新体制机制,推动科技管理和科研范式的迭代升级,适应大科学时代的“第一生产力”和“第一动力”。

深圳先进院尤其重视科学与产业的结合,并将创新创业整合到自身功能定位,坚持科学与产业一体设计、一体推进、一体服务,开展了“0—1—10—∞”的创新链、产业链、人才链、教育链有效衔接与深度融合的“蝴蝶模式”体系化探索和系统化实践,为原始创新策源、关键技术突破、高水平人才培育、科技成果高效转化的聚变反应提供了内核动力,为加快实现高水平科技自立自强探索了新的科研范式。

| [1] |

Bush V. Science, The Endless Frontier. Washington, DC: National Science Foundation, 1990: 15-19.

|

| [2] |

D. E. 司托克斯. 基础科学与技术创新: 巴斯德象限. 周春彦, 谷春立, 译. 北京: 科学出版社, 1999. D.E. Stokes. Pasteur's Quadrant: Basic Science and Technological Innovation. Translated by Zhou C Y, Gu C L. Beijing: Science Press, 1999. (in Chinese) |

| [3] |

习近平. 在中国科学院第十七次院士大会、中国工程院第十二次院士大会上的讲话. 人民日报, 2014-06-10(02). Xi J P. Speech at the opening ceremony of the 17th conference of the Chinese Academy of Sciences and the 12th conference of the CAE. People's Daily, 2014-06-10(02). (in Chinese) |

| [4] |

习近平. 努力成为世界主要科学中心和创新高地. 共产党员, 2021, (8): 4-7. Xi J P. Strive to become the world's major science center and innovation highland. Communist, 2021, (8): 4-7. (in Chinese) |

| [5] |

肖宏伟. 新时代我国经济高质量发展动力变革研究. (2021-01-13)[2022-02-22]. http://www.sic.gov.cn/News/455/10747.htm. Xiao H W. Research on the power transformation of highquality economic development in New Era. (2021-01-13)[2022-02-22]. http://www.sic.gov.cn/News/455/10747.htm. (in Chinese) |

| [6] |

林毅夫. 中国经验: 经济发展和转型中有效市场与有为政府缺一不可. 行政管理改革, 2017, (10): 12-14. Lin Y F. China's experience: Efficient market and effective government are indispensable in economic development and Transformation. Administration Reform, 2017, (10): 12-14. (in Chinese) |

| [7] |

王勇, 华秀萍. 详论新结构经济学中"有为政府"的内涵——兼对田国强教授批评的回复. 经济评论, 2017, (3): 17-30. Wang Y, Hua X P. A detailed discussion on the connotation of "facilitating state" in new structural economics: Reply to Professor Tian Guoqiang's criticism. Economic Review, 2017, (3): 17-30. (in Chinese) |