2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

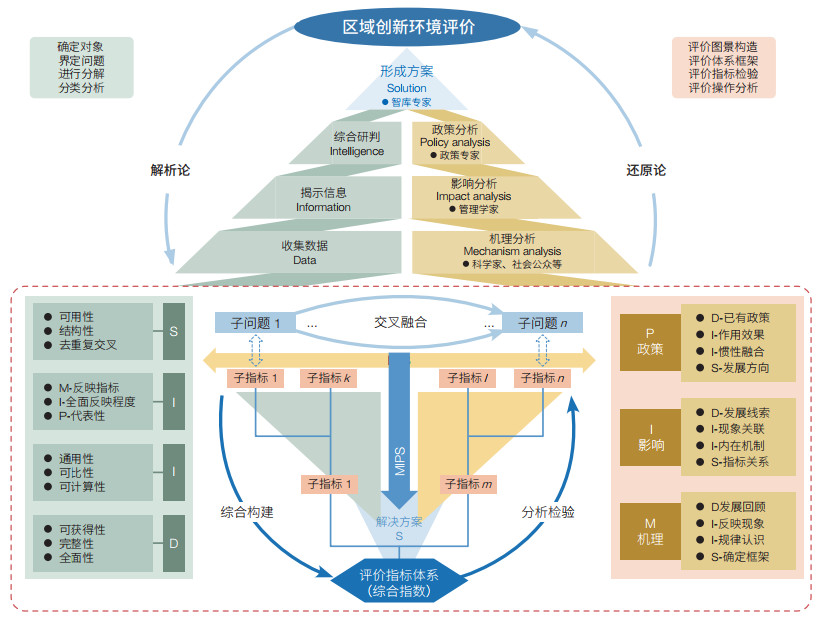

区域创新环境是国家创新体系建设的基本组成部分。构建科学、合理、客观、有效的区域创新环境评价方法,已成为促进实施创新驱动发展战略、加快建设创新型国家的重点政策手段。这可以优化区域内主体要素、资源要素、功能要素和环境要素,促进区域内制度创新、技术创新、服务创新和管理创新,构建连接经济、社会、科技、产业的创新桥梁和纽带,对于营造区域创新生态、提高区域创新能力和实现高质量发展具有重要理论和实践意义。鉴于此,中国科学院科技战略咨询研究院课题组(以下简称“课题组”)于2019—2021年承担并完成了“国内外区域创新环境建设评价体系研究”课题任务后,突破以往以课题任务型、传统经验式的静态研究范式为主的研究模式,运用智库双螺旋法[1]总结提升区域创新环境评价研究的科学性、规范性和系统性,以期提出更加切合国家创新战略决策需求的区域创新环境评价方法(图 1)。

|

| 图 1 区域创新环境评价研究的智库双螺旋法分析框架 Figure 1 Analysis framework of Think Tank Double Helix Methodology on evaluating regional innovation environment |

自1985年欧洲创新研究小组(GREMI)首先提出了“区域创新环境”(Regional Innovation Melieu)概念[2]以来,引发了国内外学者、管理者的广泛关注与积极探索。特别是2006年后,多个主要国家政府对区域创新环境给予重视,将其纳入国家创新战略与政策中。根据创新评价的一般规律与特点,本研究以DIIS过程融合分析[3]思路,对全球区域创新环境评价实践开展由表层到深层、由现象到本质、由数据到判断、由观点到结论的归纳总结。

1.1 广泛收集、系统梳理多年形成的国际经验,把握区域创新环境评价的层次性、动态性和结构性(1)在评价对象层次性上。按照评价研究方对区域空间范围的理解与定位进行分类,将国际经验案例划分为2个层次:①关于以国家(或地区)为评价对象的全球创新评价,如世界知识产权组织(WIPO)推出的全球创新指数(GII)等;②关于以城市(或全球科技创新中心)为评价对象的区域创新评价,评价对象涉及地区如硅谷、大东京、伦敦等,评价方法如澳大利亚智库2ThinkNow的创新城市指数等。与国际经验相比,国内还产生出与之有别的“第三个”评价对象,即关于以国内各省、自治区、直辖市等为研究对象的区域创新评价,如《中国区域创新能力评价报告》《中国区域创新发展报告》。而由中国科学技术发展战略研究院推出的以国家(或地区)为评价对象的国家创新指数,以全球科技创新中心为评价对象的上海、北京等科技创新中心评价研究,则分别对应国际经验案例划分的2个层次。

(2)在评价理论演化动态性上。研究发现区域创新环境评价理论基础具有动态性,是随着经济社会发展而动态演变的。即在区域创新环境评价知识层上,从Saxenian[4]的创新环境是体制和结构因素的一个动态发展过程,再到Poter[5]创新环境的制度和市场因素论、Schmidt等[6]创新环境的学习系统论、Liu等[7]创新环境的创新活动支撑条件论等,不断深化、演进。更重要的是,随着理论基础演化发展,相应的评价方法也是动态变化的。而在我国实践中形成了“第三个”评价对象,这也是区域创新评价在理论基础、场景应用和具体方法发展上的一个动态表现。

(3)在评价框架结构性上。主要呈现出2个方向和1个状态:追求学术性的复杂结构框架方向,致力于实现评价分析的学术价值,以复杂的框架和大量的指标进行刻画分析,力图全面反映区域创新发展的规律与特征,其评价指标数量一般有几十个指标乃至以上百个指标;追求政策性的简单结构框架方向,致力于实现政策评价的现实价值,具有明显的政策倾向性,评价指标数量力求精简,从简单的若干到十数个指标;同时,实际评价框架结构状态,常是在学术性评价、政策性评价之间不断转换。

1.2 信息揭示、系统分析评价指标的国际模式,抓住区域创新环境评价作为政策工具的重要属性以澳大利亚智库2ThinkNow的创新城市指数为例。该评价有4个特点:①评价时间长,2ThinkNow智库从2006年开始一直坚持创新城市评价,至2021年已连续超过15年;②评价指标全,构建了一个全面、系统且有代表性、影响力的评价指标体系,创新城市指数分为4个层级,包括3个因素、31个门类、162个指标和1 200个数据点;③评价城市多,每年发布全球500强城市的创新评价榜单;④评价影响大,比较各个世界科技创新中心城市的发展变化,其报告得到多国研究者及政策制定人员的关注。更重要的是,这是一个智库研究成果,其政策意义远高于学术意义。

在后续研究中发现,以往分析专注已有经验中的指标及其数量与结构,进而重新组合一个新的评价指标体系,但是这类研究不能充分理解国际经验的意义,更难以解释已有评价的影响力。因此,在前期研究基础上,课题组深度探讨指标的运用与评价目标的逻辑关系,从信息揭示上深入挖掘指标的内涵及其在评价中的作用,系统分析指标体系在指标匹配中如何实现评价目标。这样,在循环迭代信息揭示、系统分析中清晰地展现了评价的政策工具本质属性。例如,2ThinkNow创新城市评价的核心要义在于推介城市创新发展新理念,引导全球城市创新发展方向。换句话说,该评价指标体系清晰反映出了2ThinkNow对城市(区域)创新环境的理解,阐释了评价方心目中的创新城市是什么样子——区域创新环境是一个系统性的综合体;阐释了评价方对创新城市建设中核心要素的认识与侧重——在创新过程中影响因素是复杂多样的,其中有些是创新所需要的基础条件和关键的关联领域,如人文、文化类等指标;以及阐释了评价方对评价的政策意义的理解。

2ThinkNow创新城市评价方法,其评价理论基础、之所以采纳复杂生态创新系统理论,其评价对象定位之所以选择全球500个领先城市,其评价分析框架之所以采用包括上百个指标的复杂框架结构,正是由其政策工具的本质属性决定的。这是因为2ThinkNow智库是将澳大利亚视为全球先进发达国家而考察创新与城市发展的。正因为如此,该评价方法才会提出类似与“文化体育活动是催生人的创意的,所以与创新密切相关”前沿创新理念相关的评价指标。

1.3 总结实践、综合研判区域发展的国际趋势,考察区域创新环境评价的社会认知影响与发展导向作用评价指标体系的构建关键要在信度和效度之间建立一个合适的平衡点,在实践中形成影响力。在需兼顾创新理论和评价理论的区域创新环境评价研究中,评价指标在信度和效度之间天然地存在冲突性。因为信度要求充分反映创新的复杂系统性,效度要求突出导向鲜明的评价政策工具性,而评价自身就是一个复杂的动态认知判断过程[8]。

从上文所选的国际案例看,它们都实现了这种平衡,并在所定位的层次上发挥着重要的标杆作用,产生了广泛的国际影响力。例如,在国家创新评价层次上,GII指标中关于区域创新环境指标部分,已经成为各国及主要国际组织进行国际比较乃至国内区域比较的重要参考资料,也是我国科技创新发展、科技竞争力、创新型国家建设乃至创新政策评估等方面进行战略研究的基本参考模板。在创新城市理念上,如2ThinkNow所强调的文化资产、生态建设、社会和谐等方面的指标,不仅彰显创新趋势,还与我国地方对区域创新环境发展的认知有巨大的反差,提供了一个第三方的新视野、新思路。

这启发我们,在构建我国区域创新环境评价方法研究中,对区域创新环境评价国际经验的认知需要充分把握它的政策工具出发点,在科学、系统、多维的比较分析上区分其中的异同,在客观、全面、规范的评述分析基础上对评价指标体系加以甄别,在充分、回归、对比本国发展阶段性特征及未来发展趋势基础上进行批判式地借鉴、吸收和运用。

2 从以往到未来:智库双螺旋法为进行国内外区域创新环境评价指标体系比较提供了科学化分析思路 2.1 回顾过去、探究机理,基于区域创新环境发展基本规律,科学地比较不同国际经验中理论基础的共同点与差异性构建区域创新环境评价指标体系基础的是理论。它决定了评价能否科学、准确地测度区域创新环境发展,能否合理、有效解释过去,以及指导实践并前瞻未来。在比较分析中,首先要考察的是不同国际经验背后的区域创新环境评价理论基础。比较中发现,虽然关于区域创新环境认知的理论研究在不断地演进,各个评价案例之间的理论研究却存在着一个非常显著的共性特征:将区域创新环境评价视为一个复杂多变的社会系统问题——区域创新环境虽限定在某一个特定空间区域范围内,其创新与经济社会发展活动同样具备高度的不确定性、高风险性、复杂性和系统性;并且,要素性影响特征与学习系统性过程特征同时存在,触及地方的自然资源、经济、社会、科技、教育、文化乃至医疗、社会保障等方方面面,关系着当地的大中小企业和大学、科研院所及相关各种各样的科技创新服务机构,更与当地政府密切相关;其上还有地方与中央的关系,其下又涉及带动当地县域创新发展,以及辐射周边地区协同创新的一系列问题。当然,各评价案例之间的理论基础也存在明显的差异性。例如:基础设施、制度环境、人力资本和无形资产等要素的作用与地位在认知上的差异性,知识产权等制度因素在促进创新的传递机制与路径上的差异性。

更重要的是,国际评价指标体系都建立在比较复杂且相对完整、独立的理论基础上,由此所建构的评价指标体系也是非常复杂的且覆盖面广、信息量大,可提供更加全面、系统化的决策支撑。相对而言,国内评价指标体系对理论论及较少,多是对创新理论的概述性或选择性描述;由此所建构的评价指标体系的指标选择性、倾向性比较突出——虽易于形成简约的指标体系,却常常容易忽略创新的复杂关联性影响。

2.2 立足现实、分析影响,基于区域创新环境评价实际效果,系统地解释不同评价指标体系之间效果差异原因为什么澳大利亚2ThinkNow的创新城市评价及其全球创新城市500强榜单(以下称之为“前者”)的影响力显著高于国内上海市的科技创新中心评价及其上海科技创新中心指数(以下称之为“后者”)的影响力?这显然不仅是因为前者指标多,更不是因为语言及宣传的制约。解释这些影响差异,既要明确评价结果的传播范围及其在决策中的影响程度,还要辨析影响背后的指标及其关联关系的作用。结合上述机理分析,通过影响分析发现有3个主要原因决定了二者之间的影响差异。

(1)评价理论构建上的差异决定了二者的解释能力不同。前者基于深厚的历史数据实证分析与理论分析所构建的理论基础,既关注在创新活动的不确定性、高风险性、高回报性、复杂性和系统性等特征,还更加关注城市发展的社会复杂性、多样性、非线性和积累性等特征,以及二者之间的融合互动发展关系,可称之为复杂性的城市创新系统理论基础。因此,前者不仅可以将众多指标合理分类组织在一起,更能够有效解释城市发展的历史沿革;相比之下,后者这方面的证据支持明显不足。

(2)评价对象发展阶段的差异决定二者对决策者的影响力不同。前者以全球领先城市为蓝本,如纽约、伦敦、东京等;由此总结的区域创新发展经验及其创新活动特征的测度,数据内容、基础几年、指标设置和测度方法都是全球创新发展最前沿的,具有广泛的可借鉴性和启发性。相比之下,后者亦是相对不足。

(3)具体评价指标的差异决定了二者之间在具体评价内容和效用上的不同。这是上述2个差异的结果,它彰显了区域创新环境评价指标体系构建的现实性和客观性——不可以逾越自身的发展基础和能力条件去构建好高骛远的评价指标体系。因此,追赶型国家中的区域创新环境评价就必须充分反映学习系统,突出创新投入以完成积累阶段,而过度地强调领先型国家区域创新的原创性、突破性和颠覆性,只会误导决策、影响发展。所以,这种影响力的差异恰说明我国相关区域创新环境评价的方法是科学、合理的。

2.3 面向未来、比较政策,基于区域创新发展的阶段性特征,准确地区分不同发展需求导向下的评价工具功能定位上述分析让后续研究视野得以拓展,不再囿于仅仅围绕现有指标去分析指标、构建指标体系的“从指标到指标”经验分析方式,而是能够更深刻、更长远地考虑到区域创新环境评价背后的政策功能定位,把握不同发展阶段性特征下政策需求的差异性,以及由此决定的区域创新环境评价指标体系结构差异性,形成从实践产生理论、机理决定指标到指标引导发展的“问题解析—融合构建—还原检验”分析循环过程。

例如,在指标设置上,GII指数对基础设施、制度环境、人力资本和无形资产等比较关注,突出了知识要素,从知识创造、知识联系与传播、知识学习与吸收到知识扩散与影响,强调教育在创新中的重要地位[9];而国家创新指数则更加注重效率、效益性的指标考察,以各种投入-产出型的效率指标为核心,突出了人员特别是研发人员单位创新资源的强度指标,突出了高技术产业和知识密集型产业结构的作用,强调宏观经济环境的影响[10]。这种指标选择的差异性,根源在于发展阶段性和评价政策工具功能定位的差异上:GII指数以欧美主要发达国家为基础,为面向知识经济、信息时代挑战的工业化后国家创新发展服务,是引领性创新政策的功能导向;而国家创新指数以我国这样的发展中国家为基础,为正处于工业化进程且同时开启信息化、数字化、绿色化的后发国家创新发展服务,是追赶型创新政策的功能导向为主,兼具局部引领性创新政策的功能导向。

3 从过程到结果:智库双螺旋法为指导完善区域创新环境评价指标体系构建方案提出提供了系统化研究路径通过上述国际经验总结和国内外比较,课题组已对不同国家、不同评价者在区域创新环境评价上的不同理解及其评价指标差异的原因解释都有了新的深入认识。至此,到了智库双螺旋法分析的综合形成解决方案阶段——提出一个融通理论、经验、现状、政策和影响分析的有效解决方案,完成“始于研究问题、终于解决方案”的智库研究全流程[1]。

3.1 智库双螺旋法秉持系统科学方法,提供一个思路清晰、逻辑严谨、导向明确的决策方案研究范式与以往经验式分析、传统型范式不同,采纳智库双螺旋法研究提出解决方案是一个DIIS与MIPS相互融合、循环迭代的规范性研究过程[11]。

在认识论上,智库双螺旋法强调对区域创新环境评价的智库研究要开始源于实际、最终归于实际的基本思路。即从评价对象的历史发展中总结区域创新环境的客观规律和发展机理,从机理分析中凝练出代表各个方面的指标,在指标可行性、数据可获得性及可比性基础上构建评价指标体系;进而评价分析;最后以评价结果反观最初的评价问题,检验机理到指标、数据到结论与实际需求之间的关系。只有符合实际需求的理论和评价指标,只有能够发挥政策工具作用的评价,才是智库研究所追求的结果。

在方法论上,智库双螺旋法实际上是MIPS与DIIS自然融合、循环迭代的具体研究过程。从机理到指标、从指标到数据、从指数到结论,每一步、每一个环节都要逻辑清晰、层次分明且关注系统关联性。区域创新环境评价指标体系是一个复合体系,机理分析中就需要考察机理所凝练的指标的数据及其可比性,而在政策分析中更要考察以往政策在推动创新发展中的作用机制及其影响因素,并需要结合指标及其数据获取情况进行全面分析。

在实践论上,智库双螺旋法研究区域创新环境评价的最终目标是清晰、明确且一贯的。即智库研究旨在提出一个切合实际需求、发挥政策工具作用的评价指标体系构建方案。在这个过程中,该方法通过综合分析,系统考察了区域创新环境评价的历史域、现实域和未来域,以及其中成功的经验、不足的问题和未来的挑战;利于抓住重点、把握难点和聚焦关键点,在“解析—融合—还原”循环中反复研判、综合研究理论与实践、指标与事实、数据与现状、结论与政策的关系;最后,提出适合我国促进区域创新协调发展的区域创新环境评价指标体系构建方案。

3.2 智库双螺旋法导出兼具理论性与实践性的完善区域创新环境评价指标体系的系统化解决方案通过上述研究,课题组对如何进一步完善构建区域创新环境评价指标体系有了更深的思考,借此提出了构建更加适合我国发展阶段、符合创新战略方向、切合政策需求的区域创新环境评价指标体系所应遵循的诸多要点。

在评价总体要求上:①充分把握所构建区域创新环境评价方法的出发点,确立评价的创新战略定位,突出“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念,突出科技自立自强导向,突出提升创新体系整体效能目标;②充分细化区域创新环境评价的目的,确立具体、明确的评价目标;③充分发挥科学化、系统化智库研究方法的作用,尤其是关注运用智库双螺旋法,提升研究方法科学性和系统性,提高研究成果的服务科学决策水平。

在评价指标基本原则上:①坚持评价指标体系的科学性,充分把握评价指标内涵的正确性、指标体系设计的完备性、数学处理方法的逻辑严密性,以及参量因素分析的准确性;②坚持指标体系的国际性,同全球区域创新环境评价体系接轨;③坚持指标体系的完整性,全面客观展现区域创新环境;④坚持指标体系的简捷性,在指标优化中选择最佳均衡点;⑤坚持指标体系的标准性,具有可量化分析的统计数据来源;⑥坚持指标体系的导向性,发挥引领区域创新环境发展的评价导向作用,特别要重视面向“双碳”目标的绿色创新和面向知识经济的数字创新。

在评价指标主要特征上:①具备科学与技术特征,反映区域创新能力和科技进步情况,发挥指数系统也是政府政策实施的反馈系统作用;②具备经济与产业特征,反映创新驱动区域经济社会发展情况,更加注重持续发展、增长质量、经济效益和转型升级;③具备数字与绿色特征,反映推动数字制造与绿色制造、数字转型与绿色转型、数字升级与绿色升级;④具备教育与人才特征,反映区域创新人力资源建设和保障情况;⑤具备社会与文化特征,反映区域可持续发展的创新生态系统情况;⑥具备开放与合作特征,反映区域创新体系外向度和国际化情况,促进区域创新国际化战略有效实施和整体竞争力有效提升。

在评价指标体系的设计方法上:①实现定性分析与定量分析相结合,发挥好科技专家、产业专家、管理专家、财务专家和投资专家作用;②实现静态管理与动态管理相结合,既要体现静态管理的稳定性、确定性和保持性,又要体现动态管理的革新性、创造性、变动性;③实现计算机诊断与人脑诊断相结合,在指标选择、权重设计和阈值测算中要综合计算机和人脑的力量;④实现宏观监测与微观监测相结合,从宏观到微观层层深入形成一个相辅相成、不可分割的考核评价体系;⑤实现专项分析与综合评价相结合,在反映区域创新环境整体情况的同时,选取重要指标等进行专项评价;⑥实现立足当前与着眼长远相结合,特别是绿色转型与数字转型发展问题,既反映当前的前沿技术特征,更是引导未来发展的创新趋势。

在评价组织实施上:①构建根据区域创新环境的不同方面设置相应的考核指标和评价方法,对区域持续性、重复性、代表性的创新活动进行分析评价。②在评价实施中逐步搭建“整体创新环境”“重点区域创新环境”两级平台。“整体创新环境平台”服务国家部委的管理,助力国家有关部门能够及时有效履行监管职责;以定量指标为主,建立实时展示评价结果的综合性、系统性、导向性平台,达到监督、管理、服务一体化和信息化。“重点区域创新环境平台”服务地方政府的管理,为地方履行主体责任,对辖区内区域创新环境进行评价。

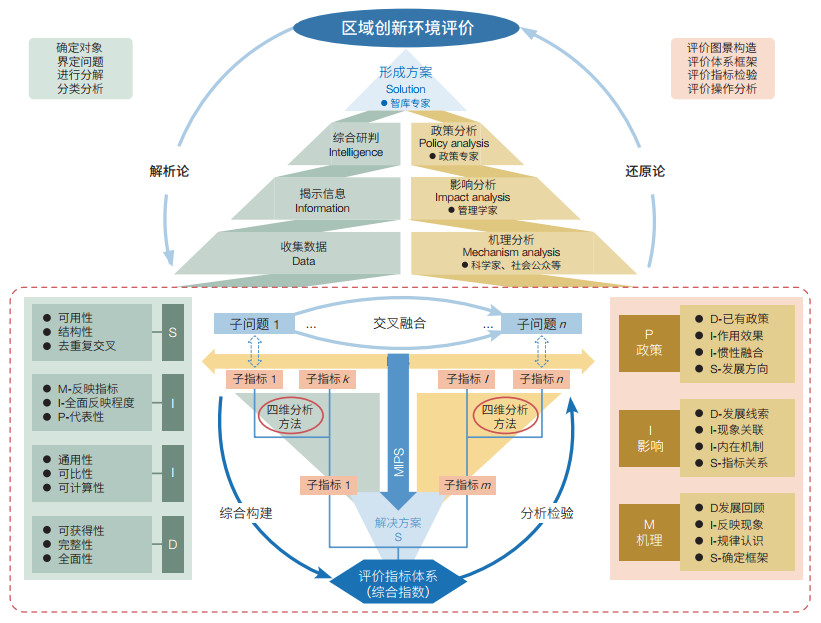

3.3 运用智库双螺旋法归纳总结出新的分析方法――评价指标选择的“四维分析方法”针对评价指标选择与分析问题,在智库双螺旋法研讨中将其细化为难以解释又必须回答的2个问题——“为什么选用这个指标,而不是别的指标?”“这些指标之间是什么关系?”。进而结合国内外经验比较,在厘清基本问题、基本数据和基本逻辑上,发现并确立指标选择与体系构建和理论基础、发展阶段、政策目标、证据支撑4类要素紧密关联,将此视为4个视角,创造性地提出了评价指标的“四维分析方法”。

(1)基于理论基础的分析。探讨指标所依托的理论基础构建是否科学合理,可基于历史域进行检验分析,重在分析所选用的指标在学理上的科学性、合理性和系统性;该分析决定了指标及指标体系的解释能力。

(2)基于发展阶段的分析。探讨指标信息揭示与评价对象发展现实(阶段性特征)的匹配与否,可基于现实域进行检验分析,重在分析所选指标与客观现实需求的匹配性、可测度性和可比较性;该分析决定了指标的表达尺度。

(3)基于政策目标的分析。探讨指标的影响与效果是否合乎政策工具要求,可基于历史基础构建模型而侧重未来场景进行预测分析,重在分析所选指标与政策目标的吻合度、可感知性和导向明确性;该分析决定了指标的政策价值。

(4)基于证据支撑的分析。探讨指标的基础运用是否具备充分的社会条件,需充分的历史资料及全面的现实数据进行检验分析,重在分析指标的权威性、公开性、可用性、可比性和可操作性;该分析决定了指标的适用条件。

这是智库双螺旋法在创新评价研究上一个创造性的应用方法,为区域创新环境评价研究创造了一个新的理论化、科学化、体系化的指标分析方法。它既可以用在从现象指标逐级生产综合评价指数的分析过程中,也可以用于基于指数进行细化分析区域创新环境发展上(图 2)。

|

| 图 2 四维分析方法在双螺旋法研究中的位置 Figure 2 Position of the four-dimensional analysis approach in analysis framework of Think Tank Double Helix Methodology |

① 智库双螺旋法为深入研究区域创新环境评价提供了更富科学性、系统性、实践性和操作性的研究方法论工具,是针对复杂社会系统性问题的易学易用且有效的新智库研究范式。②运用智库双螺旋法研究区域创新环境评价指标体系,克服了以往研究中“从指标到指标”的单一性、经验性、散点性、学术性和静态性的方法弊端,实现由学术研究、理论研究向决策研究、应用研究的转变。③在应用中丰富拓展智库双螺旋法方法论,探索以MIPS为主,动态融合DIIS,形成将过程逻辑与过程环节、理论基础与实践操作、数据支撑与主观研判、政策研制与综合影响紧密结合的“矩阵式”交叉分析框架。

本案例研究仅是从区域创新环境评价方法研究的一个部分(即图 1中红虚线框表示的部分),来探讨智库双螺旋法方法论的理论价值与研究潜力。在完整的区域创新环境评价方法的研究,还可以更多地展示出智库双螺旋法在解析、融合、还原等外循环环节上的应用分析。

| [1] |

潘教峰. 智库研究的双螺旋结构. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 907-916. Pan J F. Double helix structure of think tank research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(7): 907-916. (in Chinese) |

| [2] |

Simmie J. Innovation and space: A critical review of the literature. Regional Studies, 2005, 39(6): 789-804. |

| [3] |

潘教峰. 智库DⅡS理论方法. 北京: 科学出版社, 2019. Pan J F. DⅡS Theory and Methodology in Think Tanks. Beijing: Science Press, 2019. (in Chinese) |

| [4] |

Saxenian A. Regional Advantage: Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. Cambridge: Harvard University Press, 1994.

|

| [5] |

Porter M. The Competitive Advantage of Nations. New York: The Free Press, 1990.

|

| [6] |

Schmidt S, Balestrin A, Engelman R, et al. The influence of innovation environments in R & D results. Revista de Administração, 2016, (51): 397-408. |

| [7] |

Liu X, Gao T, Wang X. Regional Innovation Index of China: 2017: How Frontier Regions Innovate. Singapore: Springer, 2018.

|

| [8] |

张赤东, 李新男, 张杰军. 创新型企业评价理论与实践. 北京: 经济科学出版社, 2015. Zhang C D, Li X N, Zhang J J. Chuang Xin Xing Qi Ye Ping Jia Li Lun Yu Shi Jian. Beijing: Economic Science Press, 2015. (in Chinese) |

| [9] |

WI PO. Global Innovation Index 2021: Tracking Innovation through the COVID-19 Crisis. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2021.

|

| [10] |

胡志坚, 玄兆辉, 陈钰. 从关键指标看我国世界科技强国建设——基于《国家创新指数报告》的分析. 中国科学院院刊, 2018, 33(5): 471-478. Hu Z J, Xuan Z H, Chen Y. Analysis of key indicators for construction of China's world science and technology power— Based on the National Innovation Index. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(5): 471-478. (in Chinese) |

| [11] |

潘教峰, 张凤, 鲁晓. 促进智库研究的"六个转变". 中国科学院院刊, 2021, 36(10): 1226-1234. Pan J F, Zhang F, Lu X. Promoting "six transitions" in think tank research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(10): 1226-1234. (in Chinese) |