2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

随着互联网的不断发展,以互联网为基础设施的大数据、人工智能、区块链等新技术兴起,催生了以互联网经济、数字经济、共享经济为代表的新经济业态,成为引发新一轮经济增长的关键动力,并再次引起了人们对技术进步与就业关系的热议。互联网时代下的新就业形态呈现出雇佣关系灵活化、工作内容碎片化、工作方式弹性化、工作安排去组织化、创新创业模式平台化的特征与趋势。正如习近平总书记在2018年世界人工智能大会的贺信中指出的,“应当处理好人工智能在就业方面提出的新课题”。2017年和2019年,政府工作报告两次明确提出:“加强对灵活就业、新就业形态的支持。”可见,在创业创新政策支持下,互联网的发展已经成为拉动就业的重要力量。

充分发挥“互联网+”对就业创新的支撑作用,利用“互联网+”创造更多就业岗位的同时,还要避免出现结构性失业的现象。互联网时代下就业问题既是我国最大的民生问题,也是迫切需要破解的社会难题,是面向国家重大战略需求的智库研究问题。因此,需要以科学化的方法、系统性的视角、综合运用交叉科学工具建立跨学科特征的贯通式研究新体系[1]。构建基于智库方法论的互联网时代就业问题的研究新体系,不仅要顺应互联网发展的大趋势,还要思考互联网时代我国就业问题的新趋势和新特征;不仅要思考构建互联网时代就业影响机理研究的新框架,还要思考如何构建新框架下的智库研究新体系。

1 基于智库双螺旋法的互联网时代就业问题的机理研究就业问题的智库研究本质上是从经济理论出发研究技术进步、经济增长与就业的关系问题,是在智库逻辑框架下研究新时代“保民生、促发展”的就业政策体系建设问题。因此,新体系不仅需要设计系统性的解决方案,强调基于严谨的学术研究得出科学、客观、权威且中立的研究结论[2],还要求研究成果服务于就业决策者并惠及不同群体。可见,就业问题的智库研究不仅仅是阐述微观和局部的学术观点,更是谋划宏观和全局的政策体系与战略规划,是值得我们深入思考的问题。

1.1 基于智库理论的专业领域与学术研究新特征,构建互联网就业问题的新理论互联网时代就业问题的智库研究立足国家政策顶层设计,依据科学、技术、制度的发展规律,以创新驱动前沿研究,在研究逻辑上探索新特征下的理论突破。技术进步、经济增长与就业是经济学理论和实践中一个古老却又常新的话题。其中,索洛模型、菲利普斯曲线、奥肯定律等量化工具都深刻探讨了经济增长与就业的关系。然而,与工业经济不同,互联网时代的经济发展方式从社会再生产转向以消费为导向、以人为中心、以互联网的使用为基础,以及以需求牵引供给为主导的新模式。尽管马克思主义就业理论、熊彼特创新学派关于创新与经济周期研究等论点,为互联网就业问题的研究提供了早期的理论基础和研究起点,然而在学术领域尚缺乏一致性和系统性的共识,更缺少面向智库成果需求的理论突破。

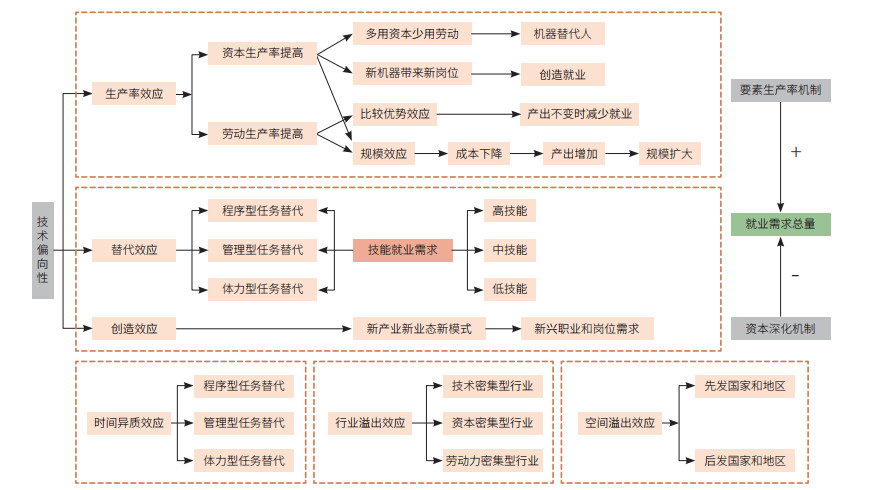

互联网、人工智能等新技术改变了就业技能结构的机理机制,通过影响企业内部劳动力任务内容、劳动生产率、收入与资本积累、产品创新和部门设置等活动产生替代效应、生产率效应和创造效应,形成就业技能结构变化的非对称效应(图 1)。互联网平台打破了传统雇佣模式中的空间局限和组织边界,促进了自主创业,催生了新型自由职业、兼职就业等灵活就业新模式,激发“新兴岗位”的同时,对工人技能需求有所提升。可见,互联网发展不仅改变了经济增长模式,也改变了技能需求,对就业问题提出了新的挑战,有必要建立新的理论分析框架。

|

| 图 1 互联网的技术发展对就业需求的影响机理 Figure 1 Influence mechanism of Internet technology bias on employment |

互联网时代就业问题的智库研究面向经济、社会、政治等国家发展需求,以需求牵引研究主线,在研究环节上研制新变化下的方法突破。随着“互联网+”进程不断推进,互联网技术与传统产业融合的不断深化也将影响就业效应的测度。基于智库双螺旋法的就业问题研究需要瞄准两个方向的方法突破。

(1)基于历史域瞄准未来域,研制时间维度上的方法突破。本文综合研判了我国互联网发展下的就业政策规律,主要包括:全面赋能智能新经济,深化传统产业智能升级战略;技术应用步入发展快车道,智能产业蓝图布局初显;基础理论研究与关键技术研究并驱,培育未来人力资本;人工智能安全问题日益突出,开启技术治理新局面。针对互联网政策布局的调整,就业政策在失业人员再就业、职业技能型人员就业、高科技人才就业、大学生就业、农民工就业和劳动力转移就业6个方面做出前瞻性布局。

(2)基于现实域瞄准空间域,研制区域和行业维度上的方法突破。本文通过数据收集和信息揭示,发现美国、德国和日本等国的互联网政策在劳动力支撑人工智能发展、人工智能改变人类生活的战略目标上布局较早。借鉴国际经验,我国就业政策的前瞻性研究应聚焦2个方面:①在行业维度上,互联网与就业总体水平特别是新兴产业就业贡献率的测度方法、传统资源枯竭型行业的产业接续替代和劳动密集型行业的数字化转型定量评估方法,以及灵活就业的核算方法研究;②在区域维度上,创新重点地区和重点行业的新模式评估方法、劳动力流动的市场化机制设计、典型地区(如中国经济增长极和矿产地区、铁锈地带、废弃城市)的新就业核算方法、发达地区人工智能技术对就业非对称影响评估方法,以及长效就业机制研究等。

2 基于智库双螺旋法的就业问题研究新体系的关键特征 2.1 交叉融合就业问题研究新体系的构建是基于智库双螺旋法从单一学科向融合贯通的转变[3],是学科基础和知识领域的交叉融合,是从学术理论到决策支撑的贯通。①互联网的发展具有行业化特征但缺乏统一定义,关于互联网行业发展水平的定义和测度方法尚不完善,需要面向行业异质性又基于交叉学科的基础研究,这是智库研究的出发点之一。②在万物互联时代,尽管互联网相关技术代表了大部分新兴技术,但又不同于传统技术创新,其广泛性和渗透性深刻地影响了生产方式与生活模式。互联网技术的“根技术”属性,使得基于互联网的技术进步在边际产出之间的非对称效应更为显著。

2.2 系统认知就业问题研究新体系的构建是基于智库双螺旋法从零散研究向系统研究的转变,是以学术研究为基础的从整体论到系统论的全认知过程[4]。新体系下互联网技术进步所带来的就业非对称影响要同时考虑长期和短期效应,立足于国家就业政策的长期性和可持续性而开展系统性的科学研究。伴随技术进步和产业资本有机构成的提高,不可避免地出现“机器排斥工人”的现象。基于程序偏向型技术进步理论,本文重新刻画了以技能和任务为特征的互联网技术进步在总产出中的互动机制,提出了互联网相关技术进步影响多种类型技能就业的新理论分析框架。

2.3 技术引领就业问题研究新体系的构建是基于智库双螺旋法从偏学术向学术实践型的转变,瞄准互联网的技术特征,有的放矢地提出解决方案,与现实和决策需求对接。互联网作为当今社会的通用技术,体现在互联网与实体经济的深度融合[5]。如何扩大知识型、技术型人才数量,解决企业缺少高新技术人员与人力资本质量较低劳动者就业难的双向矛盾,是互联网时代的就业难题。从就业的职业结构角度看,新兴行业崛起与职业细化拓宽了就业领域与职业选择,人才供不应求带来了良好就业形势。与此同时,传统经济面临下行压力与数字化产业转型,具备传统技能的劳动者求职竞争压力增加。因此,互联网时代发展技术密集型产业与培养技术型人才是破解现实问题与决策支撑的关键。

2.4 多维创新就业问题研究新体系的构建是基于智库双螺旋法从经验式向科学化的转变,即立足我国劳动力特征,解决我国就业实际问题。伴随着我国产业结构不断升级,劳动力逐渐流向第三产业,我国人口红利的消失导致劳动力成本快速上升,一定程度上驱动相关企业加大工业机器人的使用,进而使得我国的制造业尤其是技术密集型的制造业劳动力需求大量减少。Xie等[6]研究发现,在美国、英国、德国、日本、印度等国家,互联网技术进步对技术密集型制造业的劳动力需求的影响效应表现为,互联网发展所带来的就业需求效应大于替代效应;而这与我国的实际情况恰好相反。基于本文新体系的研究表明,当前我国劳动力技能水平与技术进步所需的新技术是无法匹配的,这一结论与基于任务型技术进步的影响机制导致就业水平下降的结论是一致的[7]。

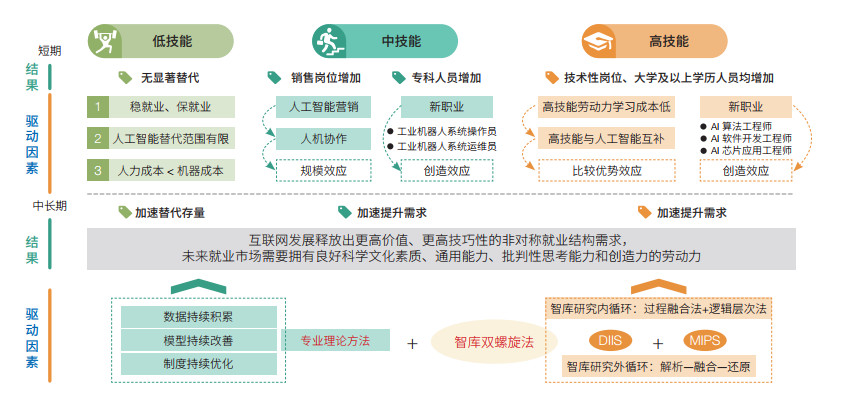

3 智库双螺旋法对互联网时代就业问题研究的指导作用互联网时代就业问题的研究是一个从认识论到系统论的社会复杂问题,既有哲学视角的整体认识,也有科学视角的系统架构。从方法论出发,源于就业问题和经济学问题的传统规律,同时突破了已有模型方法的理论范式,从研究环节和研究逻辑角度的凝练,最终还要落实到实践论,为提出可落地、可执行的长效就业政策体系提供支撑。基于智库双螺旋法指导下的就业问题研究的顶层设计,形成了研究框架和解决方案,研究的目标和任务刻画更加准确,研究内在逻辑和关联性更加清晰(图 2)。从逻辑层次法(MIPS)视角,围绕互联网就业问题的新特点和内在逻辑关联,找准关键科学问题、明确研究边界、设定研究目标;从过程融合法(DIIS)视角,把握研究各环节,系统设计整体研究框架,使综合、复杂的智库问题分解、聚焦并形成具有观点明确、逻辑清晰、产出科学的可操作的工作方案。智库双螺旋法阐明了智库研究与学术研究的关系,连接学术与实践,形成了学术实践型的智库研究体系。

|

| 图 2 智库双螺旋法对就业问题研究的指导作用 Figure 2 Relationship between think tank research and academic research on employment problems |

智库研究的对象看似单一维度的问题实则为多领域多学科交叉的复杂系统决策问题,因此需要从规律、逻辑到范式的解决方案。在对就业问题的解析和融合过程中,本文不断发现新问题,提出新思路,促进了经济学与管理学的交叉融合,进而丰富了智库研究的知识库和方法库。

(1)理论内涵的指导作用。本文基于投入产出理论从产业层面对互联网产业发展水平进行了测度,结合要素有偏性从理论上提出了互联网要素偏向性的概念和测度方法,并解释了我国互联网与各行业融合发展过程中对不同要素的偏向性演进过程。同时,构建了反映互联网经济和新就业分类的投入占用产出模型,解构了互联网经济和传统经济的关联特征,从投入产出模型视角剖析了互联网经济对各行业就业的拉动作用和拉动机制[8]。新理论模型不仅反映了不同行业就业间的关联关系,同时还反映了同一行业不同经济类型之间的异质性,明晰了互联网在生产要素配置中的优化和集成作用,丰富和拓展了要素有偏性的测度理论研究。

(2)方法目标的指导作用。基于智库双螺旋法,本文扩展了新古典生产函数和标准化供给面系统方法,为研究特定对象的要素有偏性提供新思路。从厂商的生产角度建立理论模型,将互联网技术进步从总的技术进步中分离出来,以此测度全行业的互联网技术进步,提出了将行业之间的逆向互联网化效应纳入模型中,运用空间计量经济学中的空间权重矩阵相关理论和方法,在合理设定行业权重矩阵的基础上,对互联网技术进步和就业建立面板模型,检验逆向互联网化效应的存在性与行业空间溢出效应影响。

3.2 智库双螺旋法对就业问题智库研究的指导作用专业化和权威性的智库研究成果源于学术成果到公共政策的转化,是科学技术与公众服务集成与转译的桥梁。学术研究构成智库研究的坚实基础;其通过智库研究平台将不同领域知识集成起来,找到系统的解决方案,从内循环、外循环和可持续3个动态循环研究过程,形成系统性和开拓性的智库成果。

(1)从定量分析中寻求典型发现并制定出有针对性的、可操作的解决方案,是理论—方法—实证—政策的交互反馈的内循环过程。本文从实证结果中发现,互联网技术进步对大部分行业的劳动力需求都具有正向的促进作用,同理论模型的检验结果一致。结果表明,互联网技术进步对采矿业和建筑业的就业影响是负向的。这说明在这些依靠大型机械设备、技术和资源进行生产的行业中,互联网技术进步会替代一部分人工作业;尤其是危险作业,这类工作岗位对于使用机器和技术来代替人工的需求要比其他行业更加强烈。因此,互联网技术进步更倾向于减少这些行业对劳动力的需求,改变了这些行业的劳动力需求结构,从而恶化这些行业的就业状况。

(2)从影响分析中寻求规律性的认识并制定出一般性、长期性的政策体系,是解析问题—融合研究—还原问题的不断迭代的外循环过程。本文从影响分析中发现,互联网技术进步对于第三产业的劳动力需求普遍具有正向且显著的促进作用,这说明互联网技术进步不仅为外卖、直播、远程教育等新兴职业提供了优越的政策和制度环境,还降低了这些行业的生产成本,扩大了生产规模,提高了生产者的利润,增加了生产者对劳动力的需求;同时,还创造出新的就业种类和就业数量,激发出新的就业增长点。

(3)从因果分析中研究适应新就业形态、新就业群体的新就业政策,是机理分析—影响分析—政策分析创新发展的可持续过程。新就业形态、新就业人群、新就业政策同新经济结构、新增长动能、新国标分工,同新市场需求、新供给体系、新教育体制等相互影响,因果分析是多维的、动态的、关联的、迭代的、循环的。本文研究发现,城镇青年群体和大学毕业生群体是稳就业的重点对象,应给予弱势群体更多的社会政策扶持和保障,使之转换为劳动力资源;按需培养人才迫在眉睫,做好工程教育、技术教育、职业教育与技能培训与劳动力市场需求的对接;充分发挥互联网技术的普惠性,为海量岗位需求提供网络便利性,提高弱势群体就业参与率和流动性;重点关注数字劳动力、绿色劳动力的培训和成长,农民户籍劳动力迁移和待遇,家政服务业管理和规范。

| [1] |

潘教峰. 智库研究的双螺旋结构. 中国科学院院刊, 2020, 35(7): 907-916. Pan J F. Double helix structure of think tank research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(7): 907-916. (in Chinese) |

| [2] |

潘教峰. 智库DIIS理论方法. 北京: 科学出版社, 2019. Pan J F. DIIS Theory and Methodology in Think Tanks. Beijing: Science Press, 2019. (in Chinese) |

| [3] |

潘教峰, 张凤, 鲁晓. 促进智库研究的"六个转变". 中国科学院院刊, 2021, 36(10): 1226-1234. Pan J F, Zhang F, Lu X. Promoting "Six Transitions" in think tank research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(10): 1226-1234. (in Chinese) |

| [4] |

潘教峰, 杨国梁, 刘慧辉. 多规模智库问题DIIS理论方法. 中国科学院院刊, 2019, 34(7): 785-796. Pan J F, Yang G L, Liu H. DIIS theory and methodology for multi-scale think tank issues. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2019, 34(7): 785-796. (in Chinese) |

| [5] |

谢萌萌, 夏炎, 潘教峰, 等. 人工智能、技术进步与低技能就业——基于中国制造业企业的实证研究. 中国管理科学, 2020, 28(12): 58-68. Xie M, Xia Y, Pan J F, et al. Artificial intelligence, technological change and low-skill employment—Empirical evidence from Chinese manufacturing firms. Chinese Journal of Management Science, 2020, 28(12): 58-68. (in Chinese) |

| [6] |

Xie M, Ding L, Xia Y, et al. Does artificial intelligence affect the pattern of skill demand? Evidence from Chinese manufacturing firms. Economic Modelling, 2021, 96: 295-309. DOI:10.1016/j.econmod.2021.01.009 |

| [7] |

Acemoglu D, Restrepo P. Low-skill and high-skill automation. Journal of Human Capital, 2018, 12(2): 204-232. DOI:10.1086/697242 |

| [8] |

夏炎, 王会娟, 张凤, 等. 数字经济对中国经济增长和非农就业影响研究——基于投入占用产出模型. 中国科学院院刊, 2018, 33(7): 707-716. Xia Y, Wang H J, Zhang F, et al. Impact of digital economy on China's economic and non-agricultural employment—based on input-occupancy-output model. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(7): 707-716. (in Chinese) |