2. 中山大学 海洋科学学院 珠海 519082

2. School of Marine Sciences, Sun Yat-sen University, Zhuhai 519082, China

地球南北两极是复杂的耦合系统,其变化机理涉及冰盖/冰架、海冰、海洋、大气等相互作用。全球变暖引发了极地环境快速变化,但当前科学界对于很多极地快速变化过程及其机理的理解尚不清晰。这主要源于针对极地环境的立体观测稀少,尤其是缺乏重要的中小尺度物理过程观测,限制了我们对极地环境变化机理这一科学问题的认识。

此外,全球气候持续变暖导致北极海冰面积和厚度快速减小,普通商船在北冰洋的通航窗口期已大幅延长,逐步成为连接东亚、欧洲和北美的“黄金水道”。北极航道的开发急需航道信息保障技术的支持,然而当前北极冰-海-气环境信息获取还存在着时间不连续、空间不完整等问题,这直接制约着北极航道的安全开发和高效利用。

因此,加快发展极地环境探测技术,深入开展极地环境科学研究,对于我国参与极地国际治理和为全球气候变化贡献中国智慧具有重要意义。

1 国际极地环境探测技术发展现状现场观测和遥感探测是获得极地环境信息最有效的2种手段。

1.1 国际极地现场观测技术进展现场观测又分为表面(地表、海表或冰表)观测技术和水下观测技术。水下观测技术主要采用调查船走航、固定或剖面浮标、无人潜水器、载人潜水器等技术,发展多平台组网观测技术也是当前水下观测研究的热点。

1.1.1 表面观测技术目前,表面观测技术主要采用自动气象观测站、冰站、冰基浮标等技术;经过多年的发展,相对比较成熟,发展趋势是组网观测技术。北极理事会协调建设了“北极可持续观测网”(SAON),开展了北极陆地气象观测。世界气候研究计划资助了“国际北极浮标计划”(IABP),开展了北冰洋气象观测。

1.1.2 水下组网观测技术美国国防部于2012年启动极地环境感知项目,发展冰下环境感知技术,构建北极持续自主监视能力。美国海军研究署于2020年开始研发“北极移动观测系统”(AMOS),该系统由浮标基站、多种无人潜水器及其组网设施构成。浮标和无人潜水器搭载各种传感器,具有低能耗、抗低温特性,能长期自主收集环境数据,并通过中继卫星系统实时回传观测数据。

欧洲各国发起了“北极联合观测系统”(INTAROS)项目;通过扩展、改进、整合欧洲现有分布于北极不同区域的观测系统,从而构建一套集成的观测系统。该观测系统以锚链阵列和固定声学结点为主,并使用少量水下移动式观测平台,以获得空间稀疏位置的连续观测数据。

俄罗斯积极发展极地声学探测技术,研发了可用于极地海域的新型反潜探测声呐监听系统,该系统由海基、天基和岸基部分组成。其海基系统包括浮标和水下观测平台,负责采集水下和水面舰艇的信息;天基卫星通信链路负责将数据发送给岸基数据中心。该系统部署后覆盖范围可达数百平方公里,可有效限制竞争对手在俄北极领海等关键海域的活动。

1.1.3 无人潜水器技术极地海洋的许多区域长年被海冰所覆盖,对海冰特征和冰下环境进行考察是极地科学考察的重要组成部分,因此无人潜水器是极地科学考察的重点发展方向。无人潜水器集传感、通信、导航、控制、能源、推进等技术于一体,是近20年来国际海洋工程领域发展的最尖端的技术之一。由于其成本和使用灵活性上的优势,近年来已成为水下环境探测的重要工具。典型无人潜水器一般包括:自主水下航行器(AUV)和水下滑翔机。其中,AUV由于其自主机动能力较强,在极地水下有着非常广阔的应用前景。

1972年,美国国防高级研究计划局资助华盛顿大学研制无人无缆冰下无人潜水器(UARS),以利用窄波束成像声呐进行北极冰底形态观测,并由此拉开应用AUV进行极地调查的序幕[1, 2]。20世纪90年代以来,国外发达国家陆续开展极地AUV研制与应用研究。2001年,美国蒙特利湾海洋研究所(MBARI)联合麻省理工学院(MIT)等研究机构,开发了具有长续航能力的无人潜水器ALTEXAUV(图 1a);ALTEXAUV可实现洋盆尺度的水下环境调查,主要用于监测北冰洋的环境变化对全球变暖的影响[3, 4]。美国伍兹霍尔海洋学研究所(WHOI)研制了具有双体结构的SeaBED系列AUV,并于2007年夏季利用该系列的PUMAAUV和JAGUARAUV协同完成了冰下深海热液羽状流探测及海底测绘任务;这种双体结构AUV近10年在南北两极海洋生物、地质调查及海冰测量方面均有出色表现(图 1b)[5-7]。

英国南安普顿国家海洋中心开发了Autosub系列AUV,其主要用于极地海洋科学研究。其中,2001年,AutosubAUV搭载声呐设备在南极威德尔海进行南极磷虾调查研究;AutosubⅡAUV搭载水文传感器及多波束成像声呐于2004年在北极格陵兰冰架、2005年在南极芬布尔冰架下进行水文环境和冰厚测量;AutosubⅢAUV在南极松岛冰川下进行了冰下海底地形、冰底结构成像及冰下水体热传导规律调查(图 1c)[8]。加拿大国际潜水器工程(ISE)公司于1996年利用TheseusAUV在北极冰锋水域成功铺设了长达200km的光缆,用于实时获取布放于北冰洋的水下声学阵列数据[9]。ISE公司为加拿大自然资源部研制了5000m水深ArcticExplorerAUV;通过搭载声呐设备该AUV于2010年进行了北极高纬度地区冰下海底地图绘制,以支持加拿大根据《联合国海洋法公约》维护领土权益[10]。ISE公司还为澳大利亚塔斯马尼亚大学研制了用于南极冰下探测的AUVnupirimuka(图 1d)[11];该AUV拥有变浮力系统可以实现沉积物或冰体采样,其分别在2019年和2020年开展了南极瑟斯达尔冰架和斯威茨冰川的冰下探测任务,并获得了宝贵的水文、地形及冰底结构测量数据[11]。

在极地表面和水下观测方面,国际主流发展趋势为基于固定或移动平台的组网观测技术,利用组网观测平台的种类和数量优势,实现对极地多环境要素的长期、大范围、同步观测,为极地科学研究或人为活动提供实时、持久、有效的数据支撑。其中,无人潜水器作为组网观测系统中的移动结点,具备水下自主作业的性能优势,可以在三维空间内实现对未知环境的探索或对动态目标的追踪,在极地冰下观测领域发挥着越来越重要的作用,揭示了诸多重要的科学发现。

1.2 国际极地遥感探测技术进展相比于现场观测,遥感探测是对极地开展宏观连续观测的重要手段。极地远离人类世界且自然环境恶劣,这意味着利用遥感方法开展极地观测,特别是卫星遥感数据的应用具有重要价值和不可替代的作用。

遥感技术可以在较短时间内收集大量信息,并分析极地环境要素的变化特征。1960年TIROS-1卫星首次在加拿大东南部圣劳伦斯海湾拍摄到海冰解冻的遥感影像,由此揭开了极地遥感观测的序幕[12]。20世纪60年代以来,西方国家积极发展极地卫星遥感技术、开展极地遥感应用研究,在理论和实践方面都取得突破性进展。围绕极地海冰、冰盖和海洋环境变化研究形成了一系列遥感产品。20世纪90年代以来,西方国家陆续发起了多个针对极地环境的卫星计划(如欧洲航天局发起的CryoSat2)或观测计划(如美国国家航空航天局与加拿大航天局联合发起的RADARSAT南极测图计划),目前已经初步建成极地天基遥感观测体系。卫星遥感技术在极地的应用主要分为光学传感器、微波辐射计、雷达散射计、合成孔径雷达(SAR)和高度计5种类型。

(1)光学传感器。20世纪70年代以来,以美国国家航空航天局和美国地质调查局联合研制的“陆地卫星”(Landsat)系列为代表的光学遥感卫星率先被应用于极地海洋与冰雪环境研究,搭载在Landsat系列卫星上的多光谱扫描仪(MSS)、专题制图仪(TM)和陆地成像仪(OLI)等光学传感器被广泛应用于海冰与冰盖变化监测。迄今,已积累近50年连续观测数据。

(2)微波辐射计和雷达散射计。大尺度的连续极地观测主要依赖星载微波传感器。星载微波辐射计和雷达散射计遥感系统不依赖太阳光,能够实现全天时、连续的极区环境变化监测。其中比较有代表性的是美国国防部于20世纪60年代启动的国防气象卫星(DMSP)系列搭载的SSM/I辐射计与欧洲航天局搭载于Metop-1卫星的ASCAT散射计。目前,基于这些卫星遥感数据已业务化生产逐日海冰密集度、类型和运动产品[13]。

(3)合成孔径雷达。20世纪90年代以来,搭载SAR传感器卫星的陆续发射升空又将极地遥感推上了新的阶段。加拿大RADARSAT系列SAR卫星和ESA的Sentinel-1系列SAR卫星被广泛应用于高分辨率海冰分类、漂移、冰架崩解、融化和高程监测[14]。

(4)高度计。卫星高度计能够直接获取地物的高程信息,美国国家航空航天局2018年发射升空的ICESat-2先进地形激光测高系统(ATLAS)首次将单光子探测技术引入地球高程探测,为精确测定极地冰盖高程和海冰厚度提供了新的监测手段。

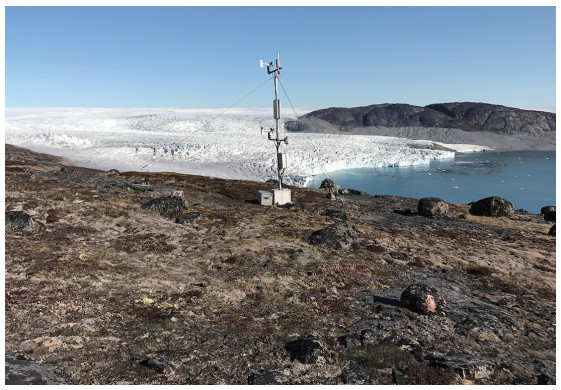

2 我国极地环境探测技术发展历程及应用情况 2.1 极地现场观测技术进展 2.1.1 自动气象站中国气象科学研究院自2010年起开始研发超低温电池、风速仪、能源控制系统等多种设备和系统,并最终实现自动观测系统集成,用于极地超低温观测;研发的极地低温(−60℃)和超低温(−100℃)自动气象站已安装在南极的泰山站、罗斯海新站、格罗夫山、昆仑站和北极的漂移站等地。此外,南方海洋科学与工程广东省实验室(珠海)于2019年在格陵兰冰盖上架设了野外自动气象站(图 2),用于记录每小时风速、风向、气压、温度、湿度、雪厚、冰温等变量,并通过铱星实时将数据传输至国内。上述气象站已在南、北极获得了大量的连续观测资料。

|

| 图 2 格陵兰野外自动气象站 Figure 2 Automatic Meteorological Station in Greenland |

太原理工大学研制了声学探测浮标、海冰多参数浮标(IMB)、海冰融池观测浮标、海冰无人冰站(图 3)及海冰温度链浮标等自动观测装置,并在北冰洋多点成功布放。

|

| 图 3 海冰无人冰站 Figure 3 Unmanned Ice Station System |

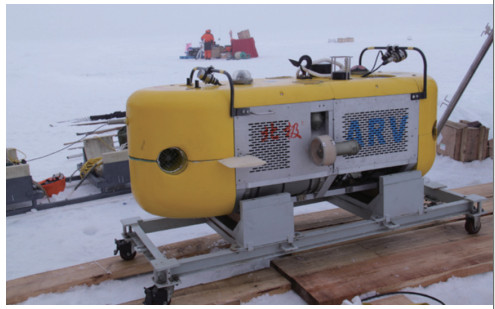

中国科学院沈阳自动化研究所先后有4种类型6台/套无人潜水器参加了8次极地科考。例如,其研制的冰下自主/遥控海洋环境监测系统(ARV)分别于2008年、2010年、2014年参加了北极科学考察;通过搭载温盐深仪、光通量测量仪和水下摄像机等多种测量设备,该ARV可获得冰下水体温度、盐度、深度、冰下光透射辐照度、冰底形态、海冰厚度等多种科学观测数据(图 4)[15]。

中国科学院沈阳自动化研究所研制的“探索1000”AUV于2020年在南极进行了海洋多要素走航观测,实现了南大洋海洋环境的自主调查,获得了海流、温度、盐度、浊度、溶解氧及叶绿素等大量水文探测数据,验证了我国自主研制的AUV在极端海洋环境下开展科学探测研究的实用性和可靠性。该研究所主持研制的“探索4500”AUV(图 5)于2021年成功完成了北极高纬度海冰覆盖区的科学考察作业,表现出了在北极冰区良好的低温环境适应能力、高纬度高精度导航性能、密集冰区故障应急处理能力和洋中脊近海底精细探测能力等。此外,其自主研制的“海翼”号水下滑翔机于2018年首次实现了在白令海公海区域布放应用,通过测量海水温度、盐度及深度,为北冰洋动力环境和水文结构研究提供了宝贵观测数据。

|

| 图 5 探索4500”AUV Figure 5 Tansuo 4500 AUV |

哈尔滨工程大学在水下通信和组网技术等方面取得重要进展,同时攻克了极地AUV总体设计关键技术,研制出了工作潜深1000m、续航能力200km、具有海底地形地貌/海冰冰貌及水文数据采集等功能的极地AUV样机。

2.1.4 小结近年来,国内相关研究机构相继在极地开展冰海基观测系统布放应用研究,在自动气象站、冰基浮标、无人冰站、无人潜水器研制与应用领域取得了一定进展。然而,受技术水平和地域可到达性等因素限制,我国在极地布放应用的冰海基观测系统种类和数量有限,尚未能实现组网观测作业;而且观测系统长期原位工作能力不足,获取的观测数据时间和空间分辨率较低,难以满足实际的应用需要。为了有效保障我国在南、北极地区的科技与经济权益,亟待开展极地组网观测技术研究,以提升对极地冰区冰上和冰下环境变化的认识,为我国在极地相关科研、航运等活动的实施提供信息支撑。

2.2 极地遥感探测技术进展 2.2.1 极地卫星遥感探测技术在小尺度上,国产“高分”和“资源”系列卫星提供了极地高空间分辨率遥感数据。“高分三号”(GF-3)卫星搭载的SAR传感器具备12种成像模式,同时涵盖传统的条带和扫描成像模式,以及面向海洋应用的波成像模式和全球观测成像模式,是世界上成像模式最多的SAR卫星。基于GF-3SAR影像的强度、入射角和极化信息,能够准确地实现夏季融冰季节的浮冰、碎冰与开放水域分类制图。目前,基于GF-3SAR影像获取了海冰动态变化遥感监测专题产品,“高分”卫星多次为我国商船和破冰船在极区航行期间安全、迅速地在浮冰区穿行和险情化解提供了关键保障[16]。“资源三号”(ZY-3)卫星是中国首颗自主研制的民用高分辨率立体测绘遥感卫星;2012年1月9日ZY-3的成功发射代表着我国长期以来依靠采购国外商用卫星影像数据进行测图工作已成为过去。ZY-3首星配置4台相机,能够获取多光谱影像和三线阵立体影像,填补了中国立体测图这一领域的空白。随着ZY-3第三颗卫星在2020年的发射升空,ZY-3形成了业务观测星座。ZY-3同轨三视立体观测能够提供非常丰富的三维几何信息,在冰盖表面高程、形态和运动监测方面有很好的应用前景。ZY-3的高分辨率影像已被成功用于南极冰盖表面流速监测。ZY-3卫星立体像对也被应用于南极龙尼-菲尔希纳冰架高分辨率三维建模,能够很好地获取冰架表面形态及裂隙发育特征[17]。

在大尺度上,国产“风云”和“海洋”系列卫星提供了极地高时间分辨率遥感数据。“风云三号”(FY-3)卫星搭载的微波辐射成像仪(MWRI)开启了国产微波传感器在极地冰雪环境监测领域的新纪元。目前,国际上微波辐射计大多已经或即将超期服役。随着2021年“风云三号”E星(FY-3E)的发射升空,FY-3已连续提供超过10年的极地观测资料,MWRI有可能成为未来唯一一个在轨运行的星载微波辐射计。目前,FY-3卫星已被应用于业务化海冰密集度产品生产,以及两极冰盖融化监测。“海洋二号”(HY-2)是海洋动力环境卫星,主要用于全天时、全天候、高精度地获取海面风场、温度场、海面高度、浪场、流场等参数,也可应用于大尺度极地冰雪环境监测。HY-2搭载雷达高度计、微波散射计和微波辐射计,包括HY-2A实验星,以及HY-2B、HY-2C2颗业务星。随着HY-2B和HY-2C分别于2018年和2020年发射升空,HY-2系列卫星已被应用于南、北极大尺度海冰参数反演研究中,如海冰覆盖范围、海冰密集度和海冰类型,精度已达到国际主流同类型传感器水平[18]。

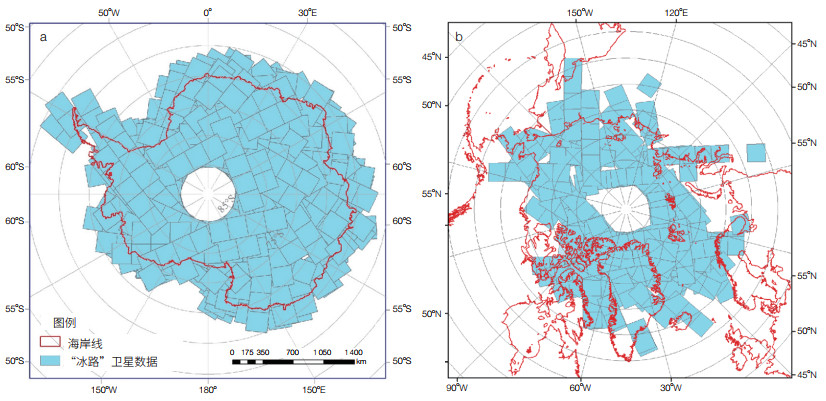

然而,上述国产卫星均不是专门的极地卫星,无法同时兼顾极地遥感数据的空间分辨率和时间分辨率。2019年9月12日,我国首颗专门面向极地遥感观测的小卫星“冰路”(IcePathfinder)卫星在中国太原卫星发射中心搭载长征四号乙火箭成功发射。该卫星由北京师范大学科学设计,深圳东方红海特卫星有限公司研制,中山大学负责运行、维护并构建卫星地面应用系统。“冰路”卫星具有大幅宽、高纬度覆盖等特点,空间分辨率优于80 m,能够5天内完成对两极的覆盖观测。独特的在轨变曝光技术保证了其获取影像的质量。截至目前,“冰路”卫星已圆满完成了3次南极和2次北极观测任务,目前仍处于良好的超龄服役状态;已累计获得影像1万余幅,其中南极冰盖影像4 300余幅,北极影像3 500余幅(图 6),从而弥补了我国长期自主极地观测数据的短缺,对于促进我国极地与全球变化研究具有重要意义。目前,“冰路”卫星遥感数据已形成了2级卫星产品体系,包括基于自适应遥感影像几何纠正技术和在轨辐射订正技术生成的Level1A(L1A)级产品,以及通过进一步处理获得几何精校正的Level1B(L1B)级产品[19]。“冰路”卫星在应急模式下能够提升对极地突发事件的连续监测能力。位于中国南极中山站西侧的南极洲第三大冰架——埃默里冰架于2019年9月25日发生了大崩解,产生了一个面积约1670km2的巨大冰山。“冰路”卫星对该崩解事件进行密切追踪,通过对上述地区实施过境即拍和连续监控,取得了一批重要的观测数据。

|

| 图 6 “冰路”卫星影像南极(a)和北极(b)覆盖情况 Figure 6 Coverages of Ice Pathfinder images in the Antarctic (a) and the Arctic (b) |

随着航空遥感技术的蓬勃发展,作为一种空间尺度介于遥感卫星与实地测量之间的航空平台,无人机能在一定程度上弥补遥感观测空间分辨率不足、现场观测效率低下和花费昂贵等缺陷。自中国第24次南极科学考察(2007—2008年)以来,多种形式和载荷的国产无人机先后在北极和南极试飞成功并投入业务化运行。这其中最有代表性的是由北京师范大学和中山大学打造的“极鹰”(PolarHawk)系列遥感无人机平台。“极鹰”系列无人机能够在多种时空尺度上对南北极冰盖、海洋、大气、地貌、生态等进行灵活监测,对深入理解极地“冰-海-气-生”变化机制发挥独特优势(图 7)。自2014年以来,“极鹰”系列无人机连续攻克极地低温、大风、光照不均等恶劣环境带来的技术难题,在南、北极地区累积成功飞行超过180架次,在典型海冰区、冰架、冰川和企鹅栖息地获取航片5万余张,从而极大地提高了我国极地现场数据获取效率。中国第33次南极科学考察期间,在无控制点的情况下,科考队员利用“极鹰”无人机摄影测量实现了中山站固定冰亚米级制图,准确地判别冰貌起伏形态,尤其是冰脊的精细特征。这为研究海冰表面形态和发育规律提供了丰富的资料,也为无人机冰区导航提供了新的思路。在中国第36次南极科学考察期间,首次实现了地面光谱特征、“极鹰”无人机和“冰路”卫星同步观测,旨在将南极遥感观测体系推向集成化、立体式的“空-天-地”联合观测系统。

|

| 图 7 “极鹰”系列无人机发展历程[20] Figure 7 Development of the Polar Hawk unmanned aerial vehicles[20] (a)第一代简易型“极鹰-I”(2014年);(b)第二代灵巧型“极鹰-II”(2015年);(c)第三代模块化“极鹰-III”(2016年);(d)第四代重载/ 长航时“极鹰-IV”(2016年) (a) Polar Hawk-I (initial model); (b) Polar Hawk-II (handy model); (c)Polar Hawk-III (modular model); (d) Polar Hawk-IV (overloading and long-endurance model) |

近年来,我国积极拓展“高分”“风云”“海洋”系列卫星,以及专用于极地遥感观测的“冰路”卫星在极地环境监测中的应用领域。结合自主的无人机观测系统,我国的空天基遥感监测平台在极地冰盖观测、极地海冰与海洋环境监测等研究中已得到了较好的应用。但总体而言,目前国产卫星的观测频次仍然有限,遥感产品大多基于单一载荷获得,精度距离国际成熟产品还有一定差距,尚不具备多载荷、多平台的协同反演能力,亟待提高国产卫星遥感观测的精细化和定量化程度。

3 面向新时期我国极地环境探测的研究前沿 3.1 极地环境探测的困难与重点突破技术目前,我国极地观测和探测技术发展已取得一定成果,但仍不具备系统化、立体化的组网观测能力,难以实现对极地环境的大范围、持续探测。在观测平台研制与应用方面,尚无法改变高度依赖国外技术和设备进行极地环境观测的现实,主要原因在于极地极端环境对观测平台与设备研发提出极高的技术挑战,而我国极地现场观测技术的自主研发投入和实力也亟待提升。

极地极端环境现场观测的困难体现在极低温、大范围冰体覆盖、高纬度磁场异常、水下声场环境复杂等方面。相关的现场观测关键技术未来突破重点主要包括:极低温环境电池高效充放电技术、冰下复杂环境水声通信定位技术、跨介质组网通信技术、高纬度高精度导航定位技术、高环境适应性平台总体优化设计技术、安全可靠的冰下布放回收技术、面向任务的智能观测技术及异构无人平台组网观测技术等。极地遥感观测关键技术的未来突破重点主要包括:无人机平台软硬件稳定性优化技术、观测任务智能规划技术、卫星遥感大范围连续观测技术、天基观测轨道与星座组网技术等。

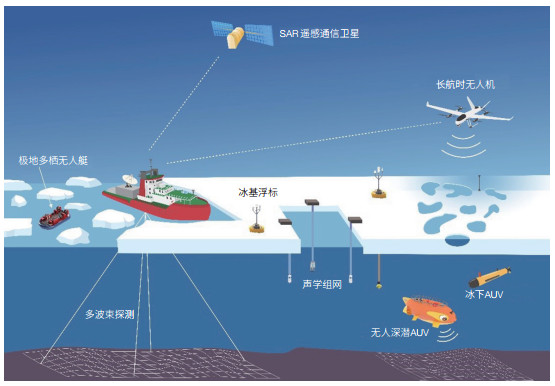

3.2 极地环境探测研究前沿面向新时期,为解决上述极地环境探测困难,在现场观测关键技术与极地遥感观测关键技取得突破,亟待加快极地观测关键技术国产化、重要装备产业化,重点发展极地冰海基智能观测平台技术、极地冰海基组网通信与组网观测技术,打造极地长航时、多载荷无人机系统,发展极地卫星遥感-通信-导航一体化技术,建设形成极地环境立体探测体系(图 8)。

|

| 图 8 极地环境立体探测体系示意图 Figure 8 Diagrammatic sketch of tridimensional monitoring system for polar environment |

(1)极地冰海基智能观测平台技术。随着我国水下观测技术的快速发展,无人潜水器被广泛应用于海洋观测中,但在极地极端环境下的应用仍十分有限。针对极地长期原位作业需求,发展原创性冰海基固定和移动观测平台技术,包括固定式的冰基浮标、海底着陆器,移动式的自主水下航行器、剖面浮标,提升观测平台的环境适应性。发展极端环境下高性能电池技术,开展平台低功耗工作模式和能源管理方法研究,实现在有限能源条件下的平台效用最大化。研究极地复杂环境下的移动平台导引与导航方法,提升航行器冰下作业的安全性与定位准确性。开发适应海洋动态特征变化的无人平台智能探测行为,实现在复杂海洋环境下(未知障碍物和海流干扰等)对指定目标的自适应采样或自主跟踪观测;在系统能源受限情况下,最大化观测数据,提高观测数据的时空分辨率。

(2)极地冰海基组网通信与组网观测技术。极地冰海基现场观测数据的可靠回传是数据获取的关键环节。因此,需要研发冰基固定平台通信中继系统,联合冰下水声通信与冰上卫星通信,构建移动平台到固定平台到远程控制中心的通信链路,实现现场观测数据的交互与上传。此外,开展异构无人平台组网通信体系研究,着重考虑异构平台通信协议的建立、通信系统冗余结构设计及动态自治性实现,构建具有分布式、多业务、远距离的自组网通信系统,实现多平台组网协同作业。进一步研究异构无人平台智能优化部署方法,以观测效率和精细化程度为优化目标,在平台能源、通信性能和运动空间约束条件下,研究变拓扑结构的多无人平台协同控制技术,实现对观测目标的协同组网观测。在实时获取多平台观测数据基础上,进一步开展海洋多源数据融合、反演与显示方法研究,为科学、航运研究提供有效、直观的观测信息。

(3)极地长航时、多载荷无人机系统。近年来,我国自主研制的航空遥感飞行器和观测载荷技术取得了长足的发展。然而,极区恶劣的飞行环境(如大风、低温、高地磁偏角等)对现有的无人机技术仍然提出了挑战。针对极地独特的冰雪环境观测目标,尚无系统的无人机科学设计方案。在观测系统建设方面,需研发高性能的机载冰雷达探测系统,研制综合数据处理算法和软件,构建光学遥感、合成孔径雷达、激光雷达、重力和磁力计等联合应用系统。在观测技术上,发展适合极地特殊恶劣环境的长航时、多载荷无人机航空遥感测量技术,多机实时航线优化与重规划算法,实现实时航线优化与调度,以提高极地极端环境下的观测效率和数据质量,从多尺度空间和时间上理解极地冰盖和海冰变化机制特征。

(4)极地卫星遥感-通信-导航一体化技术。现有国产卫星在极地具有一定的观测和通信能力,但卫星遥感观测频次仍然不足;现有的通信卫星均不能对极地形成覆盖,极地航运和科学考察缺乏高频次观测信息保障。针对这些问题,可发展面向极地全天时、全天候监测目的高重访SAR微纳卫星星座技术,以实现极地2—3天全覆盖、关键区域24h重复观测,重点服务极地航道开发。在光学卫星方面,可考虑发展大椭圆轨道(HEO)卫星。HEO卫星相对中高纬度地区准静止的特点很大程度上能弥补常见极轨卫星和地球静止轨道卫星在极地观测频次的不足。在极地卫星通信方面,需突破极区卫星宽带通信和同步数据传输技术,解决极区自主卫星通信技术与装备匮乏,以及数据时效严重滞后问题,实现地面/船基和星上数据双向传输和通信。最后,在上述基础上研制并发射极地遥感-通信-导航一体化卫星,服务极区冰雪和海洋环境监测、北极航运、应急救援,以及极区科学考察。

4 结语针对极地极端环境长时间、大范围、全海深、多参数环境现场观测和遥感监测的迫切需求,遵循由外缘向中心递进、固定观测与移动观测相结合、从单一平台到组网系统拓展、信息互联互通的研究思路,研制极地探测与观测新型技术与装备,提高我国极地观测装备的自主研发能力。打造我国自主的极地遥感-通信-导航一体化、空-天-地-海协同的立体观测体系,为极地信息获取、资源开发和安全保障提供支撑。

| [1] |

Francois R E, Nodland W E. Unmanned Arctic Research Submersible (UARS) system development and test report. Seattle: APL, University of Washington, 1972.

|

| [2] |

Francois R E. High resolution observations of under-ice morphology. Seattle: APL, University of Washington, 1977.

|

| [3] |

McEwen R, Thomas H, Weber D, et al. Performance of an AUV navigation system at Arctic latitudes//Oceans 2003 Mts/IEEE: Celebrating the Past Teaming Toward the Future. Washington: Marine Technology Society, 2003: 642-653.

|

| [4] |

Bellingham J G, Cokelet E D, Kirkwood W J. Observation of warm water transport and mixing in the Arctic Basin with the ALTEX AUV//2008 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles. Woods Hole, MA: IEEE, 2008: 1-5.

|

| [5] |

Kunz C, Singh H. Map building fusing acoustic and visual information using autonomous underwater vehicles. Journal of Field Robotics, 2013, 30(5): 763-783. DOI:10.1002/rob.21473 |

| [6] |

Kunz C, Murphy C, Camilli R, et al. Deep sea underwater robotic exploration in the ice-covered Arctic Ocean with AUVs//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2008. Nice: IEEE, 2008: 3654-3660.

|

| [7] |

Singh H, Maksym T, Wilkinson J, et al. Inexpensive, small AUVs for studying ice-covered polar environments. Science Robotics, 2017, 2(7): eaan4809. DOI:10.1126/scirobotics.aan4809 |

| [8] |

McPhail S D, Furlong M E, Pebody M, et al. Exploring beneath the PIG ice shelf with the Autosub3 AUV//OCEANS 2009-EUROPE. Bremen: IEEE, 2009: 1-8.

|

| [9] |

Ferguson J. The Theseus autonomous underwater vehicle. Two successful mission//Proceedings of 1998 International Symposium on Underwater Technolog. Toky: IEEE, 1998: 109-114.

|

| [10] |

Kaminski C, Crees T, Ferguson J, et al. 12 days under ice- An historic AUV deployment in the Canadian High Arctic//2010 IEEE/OES Autonomous Underwater Vehicles. Monterey: IEEE, 2010: 1-11.

|

| [11] |

Gwyther D E, Spain E A, King P, et al. Cold ocean cavity and weak basal melting of the Sørsdal ice shelf revealed by surveys using autonomous platforms. Journal of Geophysical Research: Oceans, 2020, 125(6): e2019JC015882. |

| [12] |

Wark D Q, Popham R W. Tiros i observations of ice in the gulf of St. Lawrence. Monthly Weather Review, 1960, 88(5): 182-186. DOI:10.1175/1520-0493(1960)088<0182:TIOOII>2.0.CO;2 |

| [13] |

Parkinson C L, Cavalieri D J. Antarctic sea ice variability and trends, 1979-2010. Cryosphere, 2012, 6(4): 871-880. DOI:10.5194/tc-6-871-2012 |

| [14] |

Rignot E, Mouginot J. Ice flow in Greenland for the International Polar Year 2008-2009. Geophysical Research Letters, 2012, 39(11): L11501. |

| [15] |

Zeng J B, Li S, Liu Y. Application of unmanned underwater vehicles in polar research. Advances in Polar Science, 2021, 32(3): 173-184. |

| [16] |

刘建强, 安文韬, 梁超, 等. 高分三号卫星在应急监测中的应用. 卫星应用, 2021, (9): 33-35. Liu J Q, An W T, Liang C, et al. Application of Gaofen-3 satellite in emergency monitoring. Satellite Application, 2021, (9): 33-35. (in Chinese) |

| [17] |

Li R X, Xiao H F, Liu S J, et al. A systematic study of the fracturing of Ronne-Filchner Ice Shelf, Antarctica, using multisource satellite data from 2001 to 2016. The Cryosphere Discussions, 2017, doi:10.5194/tc-2017-178.

|

| [18] |

Shi L J, Li M M, Zhao C F, et al. Sea ice extent retrieval with HY-2A scatterometer data and its assessment. Acta Oceanologica Sinica, 2017, 36(8): 76-83. DOI:10.1007/s13131-017-1022-2 |

| [19] |

Zhang Y, Chi Z H, Hui F M, et al. Accuracy evaluation on geolocation of the Chinese first polar microsatellite (ice pathfinder) imagery. Remote Sensing, 2021, 13(21): 4278. DOI:10.3390/rs13214278 |

| [20] |

Li T, Zhang B G, Cheng X, et al. Leveraging the UAV to support Chinese Antarctic expeditions: A new perspective. Advances in Polar Science, 2021, 32(1): 67-74. |