2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院 北京 100049

2. School of Public Policy and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

纵观全球,当前固体废物(以下简称“固废”)的产生总量仍呈增长趋势。据统计,全球城市固废产生总量将在2050年翻倍[1];特别是对于广大发展中国家,由于仍面临经济发展的巨大内在需求,城市固废快速增长对生态环境保护、环境健康风险防范构成严峻挑战。近些年来,一些国家和地区纷纷开展“零废弃城市”“无废城市”(Zero-waste City)探索。C40城市集团中已有23个城市共同签署了《迈向零废物宣言》;温哥华、卡潘诺里、旧金山、悉尼、奥克兰等城市明确提出“无废城市”建设蓝图[2];联合国人类住区规划署发布了“智慧减废城市运动”;新加坡于2019年颁布迈向“零废物”国家愿景,将其作为建设可持续、资源高效利用、气候适应力强的国家的关键战略之一。“无废城市”建设已成为推动城市可持续发展和固废可持续管理的必然选择和重要抓手。

我国是世界上固废产生量最大的国家,每年新增固废100亿吨左右,历史堆存总量高达600亿- 700亿吨,固废管理面临着严峻的挑战[3, 4]。近10年来,我国开展了多种相关单项试点,如循环经济示范城市、餐厨废弃物资源化利用和无害化处理试点、工业固废综合利用基地、生活垃圾分类试点等。2019年1月,国务院办公厅印发《“无废城市”建设试点工作方案》 ①(以下简称《试点方案》),启动“无废城市”综合性试点工作,我国成为全球第一个开展“无废城市”创新实践的发展中国家;首批试点选择“11+5”个城市和地区先行先试,探索制度、技术、市场和监管四大体系,希望到2020年底形成一批可复制、可推广的建设示范模式。当前,我国首批“无废城市”试点工作已结束,亟待全面总结成功经验,分析面临的问题、挑战,探讨相关对策和建议,为研究制定“十四五”及中长期“无废城市”建设方案和进一步深入推进改革进程提供支撑。

① 国务院办公厅. “无废城市”建设试点工作方案(国发办〔2018〕 128号). (2019-01-21)[2022-03-25]. http://www.gov.cn/zhengce/ content/2019-01/21/content_5359620.htm.

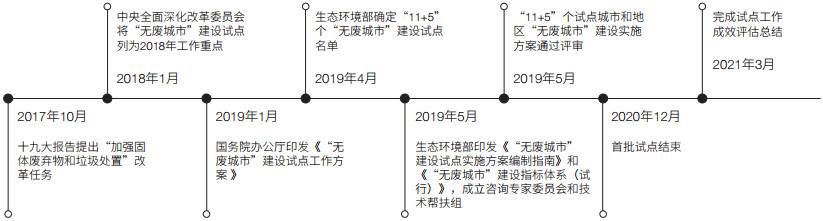

1 我国“无废城市”建设的总体进展及成效为贯彻落实《试点方案》要求,从2019年4月生态环境部筛选确定深圳市、包头市、威海市等11个城市和河北雄安新区、北京经济技术开发区、中新天津生态城等5个特例地区(以下简称“11+5”)作为“无废城市”建设试点,至2021年3月试点工作评估总结结束(图 1)。经过近2年的探索实践,首批试点建设工作取得积极进展,从制度体系、市场体系、监管体系建设到技术支撑,积累了初步经验,为全国进一步深入推进“无废城市”建设打下重要基础。

|

| 图 1 我国“无废城市”试点建设推进历程 Figure 1 Progress of pilot construction of "Zero-waste City" in China |

通过实地调研、文献梳理和专家咨询访谈等,对首批试点建设成效经验进行总结分析。总体而言,各试点基本完成了实施方案原定的各项任务。截至2020年底,共安排固废利用处置工程项目562项,其中已完成422项;安排制度、技术、市场、监管四大体系建设相关任务956项,其中已完成850项;还有246项任务正在推进②。各试点重点围绕一般工业固废、农业固废、生活垃圾、危险废物等几大类固废,因地制宜、积极探索;通过创新生产、生活方式等,初步形成了一批具有良好示范作用的改革举措和典型经验模式(表 1)。结合国际、国内热点趋势和我国城市固废管理的共性难点问题,从中选择归纳4个方面的典型亮点模式作举例介绍。

② 生态环境部固体废物与化学品司司长邱启文:深入推进“无废城市”建设,加强危废医废收集处理. (2021-04-15)[2022-03-25]. https://res.cenews.com.cn/h5/news.html?id=166538.

|

当前,塑料垃圾问题,特别是海洋塑料污染问题受到国际、国内社会各界广泛关注。由于塑料污染治理涉及经济社会生产生活的方方面面,降低塑料污染风险,需各部门联动、多方配合,关键是要建立起综合治理长效机制。以三亚市为典型代表,在市委、市政府的总体部署下,建立多部门协同机制,成立“禁塑工作领导小组”,全方位系统协同推动禁塑、限塑、减塑工作。印发《三亚市全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》 ③及其配套政策文件,明确目标任务;以“无废细胞工程”建设、文旅行业绿色消费为抓手推动塑料废物源头减量;强化陆海统筹,借力河湖长制,加强河道垃圾排查整治,编制《三亚市防治船舶污染环境管理办法》等,减少入海垃圾;借助文旅产业传播“无废城市”理念,建立海洋环保宣传教育基地,提升公众意识;并积极开展国际合作,加入世界自然基金会(WWF)全球“净塑”城市倡议,开展“净塑”项目合作和经验分享,以提升国际影响力。

③ 三亚市委办公室. 三亚市全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案(三办发〔2019〕106号). (2019-11-03) [2022-03-25]. http://www.sanya.gov.cn/sthjsite/zcjd/201911/70a4f8eba46248bcac0d65cab4104014/files/11ba60af6f8f45bdbee91f7965b86c14.pdf.

1.2 集中式园区建设统筹城市固废处置,破解“邻避效应”“邻避效应”是城市固废处理处置设施建设、运营中面临的共性难点问题。一些“无废城市”试点通过探索建立固废处理循环经济产业园、生态园等,开展集中式园区建设,统筹生活垃圾、一般工业固废、危险废物等综合处理处置,便于将分散的防范风险进行集中管理;同时,辅以高标准的处理设施建设,采取一系列先进技术、设计和具体措施,将产业园配套设施和居民生活融合,化“邻避”为“邻利”。该模式以徐州市、深圳市等为典型代表。徐州市通过建设集中式循环经济产业园,将各类固废在处理过程中的物质和能量构建循环和共生关系,立足安全、集中、高效处置城市废弃物的功能区定位,围绕已建成的餐厨垃圾处理厂和生活垃圾焚烧发电厂,将新建的危险废物处理等污染较重的设施布局在中心,新建的大件及园林垃圾处理等污染较小的设施在周边;结合高压走廊布设景观绿化,外围建设科研教育基地,打造工业旅游、生态景观园区,从而提升了居民的参与感和获得感,有效破解“邻避效应”。

1.3 区域协同治理机制深化固废协同处置,促进资源共享、提升风险防控水平目前,我国固废处理处置产能整体不足,特定种类固废处理处置能力存在结构性缺口。不少省、自治区、直辖市的固废产生种类、总量与其处理处置能力不相符合,一些行政区的某些类别固废的处理处置能力有富余,某些类别又存在短缺[5]。通过开展区域协同治理,有助于化解固废综合利用及无害化处理能力的区域供需失衡和结构性短板问题,也有助于遏制固废跨区域非法转移、倾倒等环境污染事件。该模式以成渝地区双城经济圈和深圳市为典型代表。成渝地区双城经济圈率先建立危险废物跨省转移“白名单”合作机制和联合执法机制,建立跨领域、跨部门、跨区域的危险废物高效管理体系[6],实现处置能力资源共享、就近处理、风险可控;深圳市依托粤港澳大湾区规划,构建建筑废弃物区域协同处置模式、医疗废物“全覆盖、全收集、全处理”模式,组织筹备深莞惠经济圈(3+2)生态环保合作,推进各地发挥资源优势,实现固废处置能力互补。

1.4 智慧信息平台助推城市固废精细化管理“无废城市”涉及的城市固废数量大、种类多、流向与底数不清且监管无序,这是当前各地城市固废管理中面临的普遍难题。通过利用信息化、数字化技术,建立城市固废智慧信息管理平台,对城市固废全周期、智能化、闭环式统筹管理,可有效助推城市固废精细化管理水平和效率。该模式以徐州市、北京经济技术开发区、深圳市等为典型代表。徐州市通过多维逻辑拓扑运算技术、数据挖掘、3S(遥感系统、全球定位系统和地理信息系统)集成技术、物联网、二维码联单等技术打造智慧信息管理平台,分别构建城市、产业、园区/企业层面的各类固废产生、收运、处置、贮存等各环节的监测数据,实现固废的全生命周期智慧化跟踪监管;同时,可有效解决整个固废链条上下游信息不对称问题,实现产废单位与用废单位的信息共享,优化资源配置,促进企业间交易撮合。

2 我国推进“无废城市”建设面临的主要问题和挑战我国首批“无废城市”试点建设取得了阶段性成效,但也存在一些现实问题。未来进一步深入系统推进我国“无废城市”建设,仍面临着缺乏战略规划和顶层设计、管理体制运行不畅、法律法规体系不健全、经济激励和市场化机制不完善、技术创新不足等诸多挑战。

2.1 系统性顶层设计不足欧盟、日本、新加坡等发达国家和地区将“零废弃”(zero-waste)、循环经济作为国家和地区战略之一,从国家和地区层面制定了中长期规划,明确了未来10—30年的战略目标、实施路线图和具体行动计划。例如:芬兰发布《 2018—2023年国家废弃物方案:从回收向循环经济迈进》 [5],计划到2030年,建筑废弃物实现70% 的再生利用、城市生活固废回收率达55%、餐厨废弃物减少50%,并将其作为该国2035年实现碳中和的重要路径;荷兰在2016年制定“循环经济2050蓝图” ④,提出到2030年主要原材料使用量减少一半、到2050年实现废物100% 循环的分阶段目标。我国国家层面尚未明确中长期推进“无废城市”建设的总体目标、时间表和路线图,对处于不同发展阶段的城市开展“无废城市”建设缺乏分类指导,其与经济社会转型、碳达峰、碳中和等约束性目标协同推进等方面的战略研究和部署不足。

④ 郑青亭. 垃圾回收率达80% 荷兰加速发展循环经济. (2018-04-09)[2022-03-25]. http://www.21jingji.com/2018/4-9/3MMDEzNzlfMTQyNzc3MA.html.

2.2 城市固废管理与产业发展、循环经济发展的融合统筹不足发达国家普遍把减量化、资源化作为城市废弃物管理的优先层级,将发展循环经济作为实现城市“零废弃”的主要路径。从我国首批试点实践来看,当前“无废城市”建设更多关注各类固废产生后的处理处置,偏重固废的后端治理。虽然国家层面成立了由生态环境部牵头的“无废城市”建设试点部际协调小组,但具体到“11+5”个地方试点工作的组织管理层面,主要是由负责城市固废监督管理工作的各地生态环境、城管、执法等部门推动;受制于当前管理体制和部门责任分工,首批试点建设实践内容更侧重环境监管、污染治理和风险防范等,对固废的源头减量化(避免产生或少产生)、资源化管理的统筹能力不足。由于首批“无废城市”试点周期仅1年多,加上疫情影响等,成效总结中不少内容是对前期已开展的国家循环经济示范城市试点、生活垃圾分类试点、建筑垃圾治理试点、工业固废综合利用基地建设试点、绿色工厂试点等单项试点工作的材料收集和整合,发改、工信、住建等其他部门对“无废城市”试点工作的实际参与度不高,试点建设与循环经济、产业发展的融合度仍有待进一步提升。

2.3 固废减量化和资源化管理的法律、法规和标准体系建设短板突出,关键制度缺失欧盟、美国、加拿大、日本等发达国家和地区自20世纪70年代开始注重固废分级管理的法律、法规体系建设,构建了完善的涵盖废弃物全生命周期的法律法规和标准体系。而我国固废管理法律体系建设始于20世纪90年代,目前由《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(以下简称《固废法》)、《中华人民共和国循环经济促进法》(以下简称《循环经济促进法》)和《中华人民共和国清洁生产促进法》(以下简称《清洁生产促进法》)3部核心法律支撑,但配套法律、法规、标准体系尚未健全,尚未涵盖全生命周期各关键环节。已有法规中对固废源头减量、资源循环利用多以鼓励、引导为主,缺少法律强制性要求和管理抓手,对企业、个人等主体的责任规制及激励作用不足;生产者责任延伸制度等关键制度不完善,涵盖领域较窄;资源回收及综合利用的技术标准、质量分类标准和检测标准缺乏,且现行标准之间存在交叉矛盾之处。这些管理制度障碍很难靠地方试点去解决,因而极大阻碍了长效机制的形成。

2.4 缺乏有效的经济手段和市场化措施,企业、个人参与及市场化程度亟待提升欧盟、日本、新加坡等发达国家和地区普遍采用灵活多样的经济政策和市场手段,激励废弃物产生者改变行为,同时也将其作为政府财政收入的来源。但我国当前固废管理相关经济政策的引导、调节作用十分有限,市场培育、扶持力度不够。①在资源利用的客观约束、自然资源的生态价值等方面规定欠缺。现行资源税对资源的稀缺性体现不足,自然资源价值被低估。②综合利用财税激励力度不足。例如,现行《资源综合利用企业所得税优惠目录》覆盖类别有限,仅占全部类别的16% 左右,且对生产原料的使用限制过多。③固废处理处置产业体系市场化程度低,地方垄断问题普遍存在。试点城市垃圾分类回收、危险废物处理等通常由1—2家国有企业负责,民营企业很难参与;且存在垄断定价、处置能力不足等问题。④部分《固废法》新规执行困难。例如:缺乏落实差别化生活垃圾收费制度的具体办法;推动固废跨行政区协同处置的价格机制等配套措施尚未建立等。

2.5 固废的循环利用等关键技术创新及转化不足,缺乏可持续的商业模式(1)技术创新不足。近年来,虽然我国从事固废综合利用的企业越来越多(据统计,2019年全国从事大宗工业固废综合利用企业有3万多家,比2018年增长25%),但所采用的综合利用技术大多为制烧结砖、加气块等低值化利用技术[7],大宗工业固废的高值化利用技术、创新性技术及应用不足;固废资源化利用与其他产业链衔接、多源固废的协同处理处置技术缺乏;对于某些特定种类的固废,如焚烧飞灰、农业秸秆、医疗废物等,尚缺乏成熟、可推广、成本适宜的资源化利用技术。

(2)技术转化及产业化困难,缺乏可持续的商业化模式。由于固废循环利用行业整体经济效益不高,集约化、规范化水平偏低,部分技术和项目还存在循环但不经济、不低碳的问题,导致技术转化的综合成本效益优势不明显,企业参与技术转化的内生动力不足。同时,由于固废综合利用行业准入门槛较低,加上我国现阶段相关知识产权保护尚不完善,很难界定侵权范围,导致一些掌握创新性固废高值资源化利用技术的企业不愿申请技术专利,而是将先进技术方案作为商业秘密,仅在企业内部小规模使用。此外,一些地方虽建有固废综合利用科技成果转化平台,却偏重于技术评价,技术推广应用不足。这些问题的存在,不利于先进技术交流及产业化推广应用,严重阻碍了产业的高值化、规模化、高质量发展。

3 深入推进我国“无废城市”建设的保障措施及对策建议 3.1 加强推进“无废城市”建设的中长期战略规划和顶层设计结合未来我国经济社会发展、城镇化、人口流动与城市群发展、生产与消费的结构性变化等趋势,充分考虑碳达峰、碳中和(以下简称“双碳”)目标和全面提高资源利用效率等目标要求,兼顾区域发展不均衡等因素,研究制定我国中长期“无废城市”建设的战略规划,明确总体目标、路线图、时间表和优先序;坚持合理全面和有差异原则,因地制宜,分地区、分领域选择城市“无废”转型的实施路径和配套措施;谨防“运动式”试点创建,避免“一刀切”。在碳中和转型发展新格局下,进一步扩展和深化“无废城市”试点工作,突出降碳的引领作用,加强城市固废综合治理与“双碳”目标行动方案的协同及深度衔接。

3.2 完善“无废城市”综合治理体系建设,发挥各利益相关方的协同作用“无废城市”是一种先进的城市废弃物系统性管理理念,需要统筹的管理模式和综合的治理体系。通过“无废城市”建设,切实落实新《固废法》要求:“地方各级人民政府对本行政区域固体废物污染环境防治负责”,“各级人民政府应当加强对固体废物污染环境防治工作的领导,组织、协调、督促有关部门依法履行固体废物污染环境防治监督管理职责”。建议“无废城市”建设应强化各级人民政府的总体统筹领导,构建起跨部门协同的“无废城市”综合治理体系,而不是主要依靠生态环境部门。由各级人民政府统筹领导“无废城市”建设工作,统筹城市固废管理、循环经济建设、空间布局规划和产业转型发展等;增强生态环境、发改、工信、住建、商务、财政等各相关部门的协作联动,进一步理顺、衔接好各分管部门的职责和工作。

3.3 重视资源节约与减废、降碳的协同效应,将发展“双碳”目标导向的循环经济作为“无废城市”建设的重要路径据测算,发展循环经济有助于减少45% 的温室气体排放⑤,且这部分靠能源转型是无法解决的。通过循环经济可有效减少原材料和产品在提取、制造、运输、分配和处置过程中的大量间接碳排放,具有提升资源利用效率、降低固废污染和碳减排的协同倍增效应。①将发展循环经济作为推进“无废城市”建设和实现“双碳”目标的重要手段,并纳入“无废城市”建设、碳达峰和碳中和及应对气候变化的相关方案、规划和行动计划中。②建立资源材料、固废全生命周期管理活动的碳减排核算、评价体系,优化“无废城市”建设指标体系和评估方法。增加碳减排指标,以表征城市固废管理的碳减排效益;增加原材料使用约束指标,引导原材料使用量与经济增长脱钩,降低价值链上游的间接碳排放;发展碳减排导向的循环经济,提高资源综合利用效率,协同推进城市“无废”“双碳”目标。

⑤ Ellen MacArthur Foundation, Completing the Picture: How the Circular Economy Tackles Climate Change (2019). https://ellenmacarthurfoundation.org/completing-the-picture.

3.4 加强前端减量化、资源化管理的法律、法规和标准体系建设(1)强化固废源头减量化、资源化管理的法律约束力。在资源综合利用法、循环经济促进法、清洁生产促进法的制修订中,强化对前端产品设计、材料选择、生产、流通和消费环节的法律规制,明确企业、个人等相关主体的法律责任、义务及奖惩机制;强化固废产生者责任,加快扩展生产者责任延伸制度、押金制度等关键制度的覆盖范围。

(2)完善生态设计、轻量化设计相关法规标准体系。激励企业从产品设计之初,考虑节材、产品耐用性、易回收性、废弃后的环境影响等;建立典型行业大宗固废规模化清洁高值利用技术标准体系;加快制修订资源回收利用的技术、质量分类和检测标准,解决现行标准间交叉、矛盾问题。

(3)加快建立城市资源效率提升、“无废”与碳减排愿景目标协同管理的制度体系。统筹《循环经济促进法》《清洁生产促进法》,以及应对气候变化法、节能法、可再生能源法与资源综合利用法等相关法律的制修订,充分考虑发展循环经济、可持续固废管理和碳减排的协同作用并统筹制定相关制度;统筹推动资源综合利用、固废污染防治和节能减排相关标准的制修订,完善核算和统计的标准、方法;打通资源能源、固废、碳排放协同管理的政策壁垒。

3.5 综合运用价格机制、财税政策、金融等经济手段,建立市场化、多元化激励机制(1)完善价格机制。建立切实反映资源稀缺性及价值、固废处理处置的环境污染和生态破坏损失成本的价格形成机制;建立固废跨行政区域处理处置的生态补偿机制、定价机制;制定并落实生活垃圾差别化收费制度的具体办法。

(2)强化财税政策调节作用。完善循环经济、固废处理与碳减排协同的财税政策和市场激励机制;扩大资源综合利用税收优惠覆盖范围,规范税收优惠在资源环境绩效、技术水平等方面的要求;通过生产者责任延伸政策、押金返还等为公共财政提供支持;引导固废产生企业建立资源回收基金、低值固废处理专项资金;强化绿色设计、循环再生与再制造产品的绿色采购制度;完善稀有矿产资源等原材料、资源性产品的消费和进出口税收政策。

(3)创新固废投融资体系建设。推进危险废物、危险化学品处置等高风险行业环境污染强制责任保险;探索利用绿色金融工具,结合数字化、智能化固废全过程追踪溯源与监管体系,建立支持“无废城市”建设的专业服务平台,构建城市、城市群固废全价值链管理的整体解决方案。

3.6 加强科技创新及应用转化,建立可持续的商业模式(1)加强技术创新,突破固废资源化利用关键技术瓶颈。围绕原材料节约、不可再生资源替代、废物再利用、再制造等领域,加速推进资源节约与固废循环利用技术创新、研发及应用,如提升化工、钢铁、有色、建筑等典型行业固废源头减量技术创新等;加强特定种类固废在特定应用场景下的精细化利用技术研发;加强大宗工业固废高值化利用技术研发,并向多资源协同提取、制备复合材料与生态复田等领域拓展;加强跨产业多源固废协同利用与绿色低碳循环链接技术的研发与创新。

(2)建立基于全生命周期分析的技术综合评估体系。利用信息化、数字化技术,建立城市固废全生命周期数据统计信息平台,健全固废相关统计制度;开展固废资源化利用全生命周期的资源环境、经济成本、碳减排综合绩效评估,强化对最佳适用技术选择的科学支撑;淘汰循环但高碳的固废循环利用技术和产能,筛选减废、降碳协同效益高的关键与前瞻技术,并加强其技术攻关与推广应用,促进固废综合利用产业高值化、清洁化、低碳化发展。

(3)推进科技成果转化,提升固废治理产业的市场化程度。针对固废综合利用行业中部分技术门槛低、技术交易难、对专利使用的界定区分难等特点,探索建立可行的知识产权保护机制,如尝试开展技术授权连锁经营等。重视科技成果转化与企业需求、产业需求、市场需求的匹配,促进形成可持续的商业化模式;完善和细化固废第三方服务产业管理工作指南,促进固废管理规范化、标准化、专业化;规范固废处理项目特许权的授予程序,落实公开招投标制度;积极培育科技研发创新与转化能力强、经营管理规范、市场前景好的固废循环利用、处理处置的骨干企业,充分发挥龙头企业的示范带动作用,壮大固废处理处置产业。

3.7 加强国际合作,协同应对全球挑战(1)加强与世界各国在城市废弃物治理领域的交流协作。借助双边、多边国际合作机制,挖掘在“无废城市”建设领域的合作潜力,加强产业合作、技术引进和标准互认等。一方面,我国应充分借鉴欧盟、日本、新加坡等发达国家和地区在无废、循环城市建设方面的先进经验,加强我国城市固废处理处置技术、标准、模式与国外互联互通,特别是加快在产品生态设计、再生产品标准、认证体系等方面与国际接轨,积极推动相关产业标准合作。另一方面,我国应进一步总结“无废城市”建设的最佳实践,借助与国际机构、国际非政府组织的合作伙伴关系,宣传、分享我国在无废城市、循环城市建设中积累的中国经验,为与我国发展阶段类似的广大发展中国家解决废弃物治理问题贡献中国方案。

(2)协同推进“无废城市”建设与循环经济发展、塑料污染控制、应对气候变化等全球问题。开展可持续固废管理、发展循环经济,可为由资源开采和产品加工使用造成的资源短缺、环境污染和生物多样性丧失等问题提供解决方案。将可持续固废管理纳入中欧、中美等国际气候变化对话机制,协同推进“无废城市”建设与循环经济发展、塑料污染控制、应对气候变化等全球问题,共同完善全球固废治理体系,助力全球可持续发展目标、气候目标的实现。

| [1] |

Kaza S, Yao L C, Bhada-Tata P, et al. What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050. Washington DC: World Bank, 2018.. .

|

| [2] |

齐明亮, 刘全諹, 陈明霞. 我国试点"无废城市"建设. 生态经济, 2019, 35(4): 9-12. Qi M L, Liu Q Y, Chen M X. China launched a pilot project called "Zero-waste City". Ecological Economy, 2019, 35(4): 9-12. (in Chinese) |

| [3] |

李干杰. 开展"无废城市"建设试点提高固体废物资源化利用水平. 环境保护, 2019, 47(2): 8-9. Li G J. Launching pilot project of "waste-free city" to improve the level of solid waste resource utilization. Environmental Protection, 2019, 47(2): 8-9. (in Chinese) |

| [4] |

李玉爽, 李金惠. 国际"无废"经验及对我国"无废城市"建设的启示. 环境保护, 2021, 49(6): 67-73. Li Y S, Li J H. International "zero-waste" experience and its enlightenment to the construction of "Zero-waste City" in China. Environmental Protection, 2021, 49(6): 67-73. (in Chinese) |

| [5] |

王毅, 孟小燕, 程多威. 关于固体废物污染环境防治法修改的研究思考. 中国环境管理, 2019, 11(6): 90-94. Wang Y, Meng X Y, Cheng D W. Thoughts and recommendations on amendment to law of the People's Republic of China on the prevention and control of environmental pollution by solid waste. Chinese Journal of Environmental Management, 2019, 11(6): 90-94. (in Chinese) |

| [6] |

刘晓星. 让"无废城市"建设助力高质量发展. 中国环境报, 2021-09-15(01). Liu X X. Let the construction of "Zero-waste City" promote high-quality development. China Environment News, 2021- 09-15(01). (in Chinese) |

| [7] |

常纪文, 杜根杰, 石晓莉, 等. 大宗工业固废综合利用, 政策和科技创新要跟上. 环境经济, 2021, (12): 38-41. Chang J W, Du G J, Shi X L, et al. Comprehensive utilization of bulk industrial solid waste, policy and technological innovation should keep up. Environmental Economy, 2021, (12): 38-41. (in Chinese) |