近代科学诞生以来已发生了2次科学革命、3次技术革命,并催生了3次产业革命,由此奠定了现代航空航天诞生、发展及突破的科学、技术和产业基础[1]。这些科技革命不仅使人类的飞天梦在20世纪成为现实,而且不断开辟认知世界的新窗口,激励人们从更高、更远、更深邃的角度去思考时空与演化,深刻影响了现代人的宇宙观、价值观和世界观。

1957年第一颗人造卫星上天,太空时代开启。以航天器为主要研究平台的空间科学,则日益成为传统的天文学、地学、生命科学、物理学和化学等基础学科的新前沿或重要分支集大成者。关于宇宙微波背景、暗能量、引力波、系外行星、超大质量黑洞等的科学发现,过去数十年来先后荣膺多项诺贝尔奖[2]。依靠各类科学卫星①,人类一方面透过X射线、紫外线等原本被地球大气阻隔的电磁波段发现了宇宙不为人知的神秘一面,另一方面还通过载人航天与非载人的科学卫星探测,在地外世界竖起了人类探索未知的灯塔。

① 广义科学卫星,含深空探测器,以下同。

从发现美洲新大陆到当今的空天博弈,空间的战略制高点地位日益凸显,科学认知空间的基本需求益发旺盛。借助先进的空间望远镜和探测器,人类开始观测深远的宇宙、抵达深空无人区,无论是对行星地球还是早期宇宙,都看得更远、更精确,并不断突破认知极限。而引力波、中微子等地基天文观测率先捕获的宇宙新信使,以及持续涌现的人工智能、先进制造等颠覆性技术创新,亦将倍增空间科学探索新疆域的能力,有望使其迎来革命性发现和突破。

进入21世纪,世界正处于新一轮科技革命的前夜。因为众所周知的原因,中华民族曾错过了既往科技革命,但是今天的中国已经大踏步赶上了时代。经过逾一个甲子的自主创新发展,中国航天为空间科学厚植了腾飞的基础。特别是21世纪的头20年,我国聚焦重大科学目标的空间科学开始快速起步,从近地空间到火星表面、从探月到观日,不断挺进新领域,获取新知识,有望在这一轮探索宇宙奥秘的世界竞技舞台上取得优异成绩[3]。

为此,本文聚焦空间科学前沿,以重大科学问题为纲,通过对航天强国和地区空间科学任务布局的剖析,前瞻正在孕育和萌芽中的科学突破;对标《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》,结合未来中国科学院战略性先导科技专项“空间科学”等国家重大空间科学任务规划,对我国的可能贡献进行预判和展望。

1 亟待空间科学突破的重大前沿问题空间科学的前沿交叉研究特征,意味着它可借力航天器平台,以太空为天然实验室,突破天文学、地学、生命科学等母学科困于地面实验或理论模拟等难以破解的科学难题。在国内外多家机构或期刊专题梳理的当代科技挑战中,空间科学都被寄予厚望。

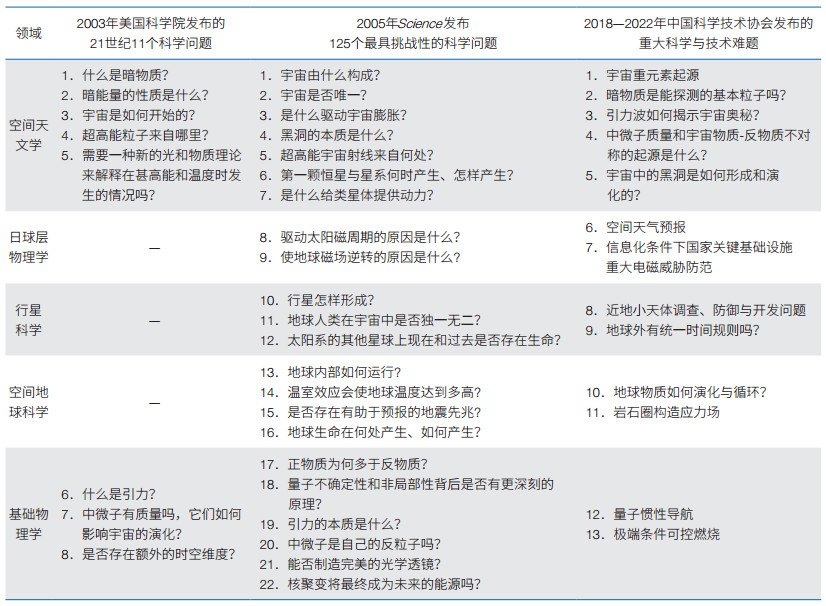

例如,美国科学院就建立夸克同宇宙的联系发布了21世纪11个科学问题[4],强调暗物质暗能量应是未来几十年天文学的重中之重;2005年Science也梳理了当代科学最具挑战性的125个科学问题②[5],其中2012年还专题遴选评述出了当代“天文学八大未解之谜”[6]。2018年以来,中国科学技术协会亦曾征集评选重大前沿科学问题和工程技术难题,5年来共评选、发布了160个问题或难题。

② Kennedy D, Norman C. 125 Questions: What we don’t know. (2005-07-01)[2022-04-06]. https://www.science.org/doi/10.1126/science.309.5731.75.

我们将上述问题当中空间科学可能突破的归纳在表 1。综合研读可以发现,有些问题属于科学的终极归宿,如引力的本质;有些问题更关乎人类生存,如近地小天体防御。结合我国空间科学相关战略规划研究成果[7],本文进一步梳理出10个最主要重大前沿问题亟待全球空间科学界携手率先突破和回答。

(1)暗物质和暗能量的本质是什么?粒子物理标准模型只能涵盖宇宙中4.9% 的可见物质,“普朗克”卫星、“哈勃”望远镜等证实存在26.8% 的暗物质和68.3% 的暗能量。但迄今对它们的本质知之甚少。

(2)宇宙是如何起源和演化的? “大爆炸理论”认为可观测宇宙起源于约140亿年前发生的一次大爆炸,而观测证实宇宙目前仍在加速膨胀。宇宙黑暗时代和黎明时代等几乎是科学观测空白。

(3)高能宇宙线是如何起源与加速的?宇宙线是来自外空的高能粒子,能量跨越了约11个量级,其中的带电粒子受星际磁场作用改变了传播方向。它们是天体演化、太阳爆发等的信使,其加速与溯源之谜仍待破解。

(4)引力波是什么?引力波是由天体的质能变化产生的时空波动。激光干涉引力波天文台(LIGO)地面直接探测到了引力波。亟待借助科学卫星等手段,拓展引力波全频段观测窗口,揭示宇宙演化的新奥秘。

(5)宇宙中是否存在第二个地球?空间观测证实系外行星普遍存在。若发现存在第二个地球,将革命性地改变“人类在宇宙中是否孤独”的认知。系外行星研究正从探测发现向表征与成像的精细刻画跨越,目标直指探寻地外生命迹象。

(6)生命在何处产生、如何产生?目前仅知地球存在生命。探寻太阳系宜居带和巨行星冰卫星上的生命印记,已成为21世纪破解生命起源与演化的重大新兴交叉前沿。

(7)行星系统是如何形成与演化的?基于太阳系的行星系统模型不具有普适性。大量系外行星空间观测新发现为颠覆或完善引力不稳定性、核吸积等理论模型,以及发展行星形成/演化的普适理论奠定了研究基础。

(8)太阳爆发活动与人类文明的关系是什么?空间天气影响现代社会天地基技术系统。揭示太阳爆发及其行星际空间传播机制,预报并规避灾害性空间天气的影响,对于人类文明赓续发展至关重要。

(9)地球物质循环和能量平衡如何变化?全球变化显著改变地球系统能量平衡与物质循环过程,关乎全球水资源与粮食安全。开展地球系统关键要素及多圈层耦合过程的高效空间对地观测至关重要。

(10)空间环境下的物质运动和生命活动的规律是什么?空间环境是人类利用空间的“双刃剑”。揭示地球生命在地外环境的生存和发展规律,认知空间环境下的流体、材料、燃烧机理,以及基础物理新规律,均是亟待突破的新兴交叉前沿。

2 国际空间科学发展重点虽然空间科学是航天事业的重要内容,但并非所有航天国家都有意愿投资这一功在本国、利在世界、关乎人类文明进步的前沿交叉领域,这也是受限于本国的经济发展状况。纵观全球空间科学发展态势和国别情况,显然应重点关注美欧等航天强国和地区。它们长期以来重视空间科学对科技创新的引领作用,制定了长期、全面的空间科学发展战略规划,并予以持续高强度财政预算支持,已成为人类空间科学探索重大原创进展的主角。

2.1 全球空间科学突破回眸千禧年以来,全球空间科学突飞猛进。借助新媒体传播,社会公众对宇宙观测、太阳爆发、系外行星等空间科学热点耳熟能详,观测超新星、发现宇宙加速膨胀等被授予诺贝尔奖更使空间科学成为科学界关注焦点。鉴于反映空间科学进展的论文每年数以万计,纵使仅细数21世纪的突破与成就也难以为之。

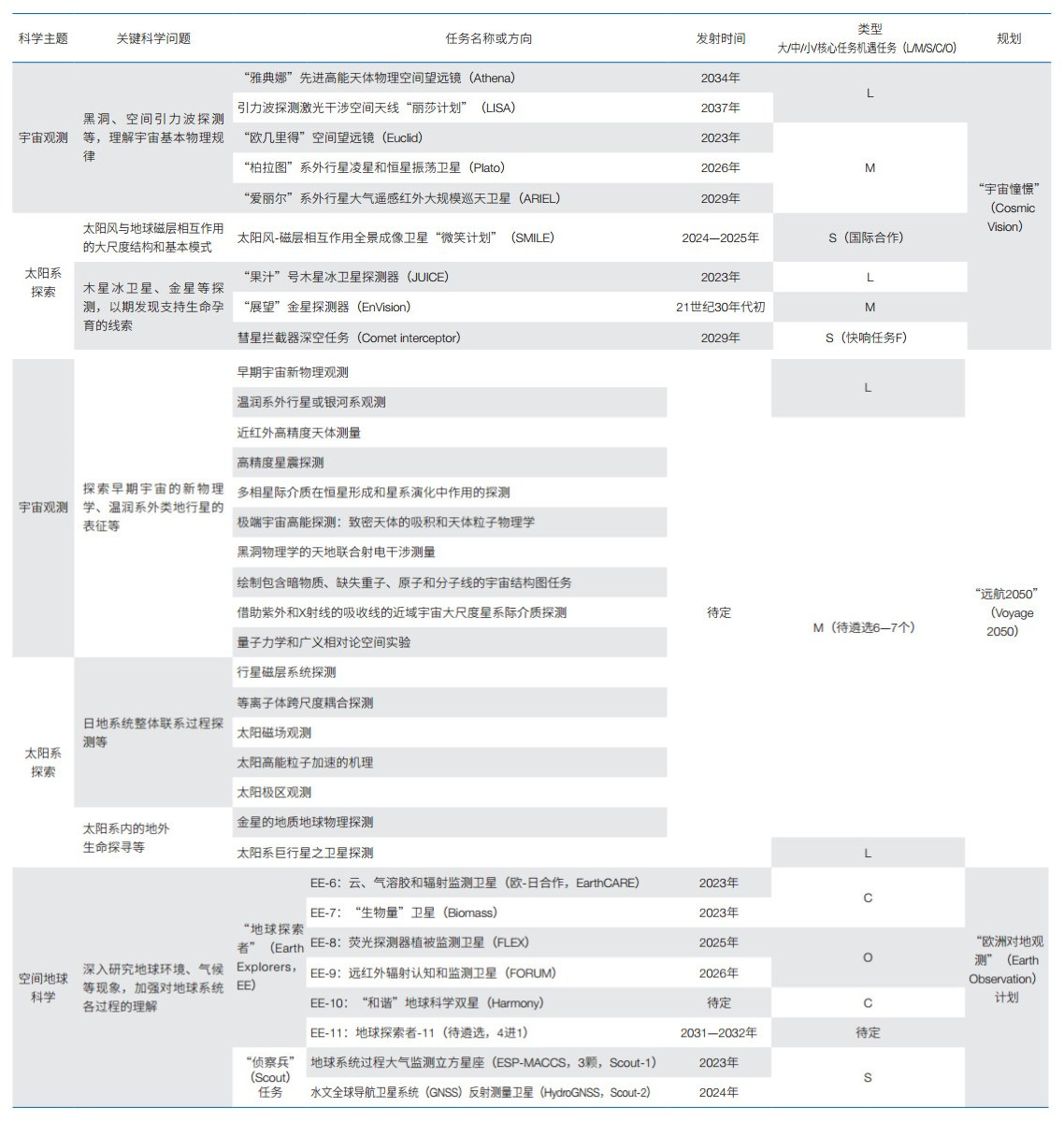

为此,我们通过Science年度十大科学突破、Nature年度十大科学新闻、中国科学十大进展、世界十大科技进展新闻、中国十大科技进展等榜单窥一斑而知全豹,对过去10余年的全球空间科学突破进行了分析(表 2),总结出3个特征。

|

(1)空间科学研究直面基础研究最前沿、最重大的方向,挑战最有重大科学意义的难题;虽然空间科学研究成果不能规划,但研究方向可以聚焦和瞄准,一旦取得突破就可能是里程碑性质的。例如,引力波是爱因斯坦在1916年基于广义相对论做出的科学预言。100多年来,科学家们虽穷尽办法,但终因引力波过于微弱而难以探测。纵如此,美国科学家赫尔斯(Russell A. Hulse)和泰勒(Joseph H. Taylor,Jr)就因1974年用射电望远镜发现脉冲双星间接证实了引力波的存在,而获得1993年诺贝尔物理学奖。2016年2月美国激光干涉引力波天文台(LIGO)的研究人员向世界宣布人类首次直接探测到了引力波;1年后,2017年10月瑞典皇家科学院就将诺贝尔物理学奖颁发给LIGO团队的核心成员雷纳·韦斯(Rainer Weiss)、巴里· 巴里什(Barry C. Barish)和基普· 索恩(Kip S. Thorne),以表彰他们在LIGO探测器和引力波观测方面的突出贡献。至于来自双中子星合并产生的引力波(GW170817)位列Science 2017年度十大科学突破之首也就显得合情合理。究其原因,在于引力波已成为人类探索宇宙的新信使、观测宇宙的新窗口。鉴于空间探测将极大拓展引力波至中低频,甚至会以当今不可预见的方式拓展我们对物理学和天文学的认知,随之而来的科学突破令人期待。目前,欧洲空间局(ESA)的“丽莎”引力波探测激光干涉空间天线计划,以及我国的“太极计划”和“天琴计划”都瞄准了这一新窗口。

(2)空间科学助力科学家揭示自然奥秘,推动基础前沿研究和综合交叉探索,其每一步进展都将拓展人类对宇宙演化、生命起源的认知。例如,“我们人类是否是宇宙中唯一生命存在?”既是个哲学命题,也是重大科学前沿。美国的火星探测计划(MEP)一直将寻找火星生命“指纹”作为首要科学目标。1996年,时任美国总统克林顿宣布美国国家航空航天局(NASA)基于火星陨石ALH84001做出了关于火星生命的重大发现。这一新闻后被科学界认为可能是个“乌龙”。但是,“好奇号”登陆火星的新闻,位列2012年多个榜单的头条,依然反映了人们对火星是否存在生命或曾经存在生命的极大关注。同样,我国“嫦娥”系列任务、“天问一号”任务等[8],也多次入选,这反映了我国空间科学领域高新技术研发和关键核心技术突破能力,这些成就为空间科学领域理论突破提供重要的平台和关键的手段。

(3)我国空间科技已成为国家科技强国进展的重要标志,但空间科学原创能力与美欧航天强国和地区相比仍有明显差距,亟待抓重点、补短板、强弱项。一方面,过去10余年,Science、Nature及我国两院院士评选的世界十大科技进展榜单中,并未出现我国主导的空间科学任务或者成果(表 2)。显然,应对我国空间科学的世界位置有客观认识,不能将中国航天的工程技术成就与空间科学突破混淆;另一方面,在一些重大前沿上,如2017年人类首次直接探测双中子星并合产生的引力波,我国科学家虽有贡献,但尚未作出核心贡献。我国空间科学在产出有重要影响力的科学成果方面仍有较大差距。当然,我国空间科学系列卫星、深空探测器和空间站[9]等大国重器,已为实现“从0到1”的突破奠定了基础,未来可期。

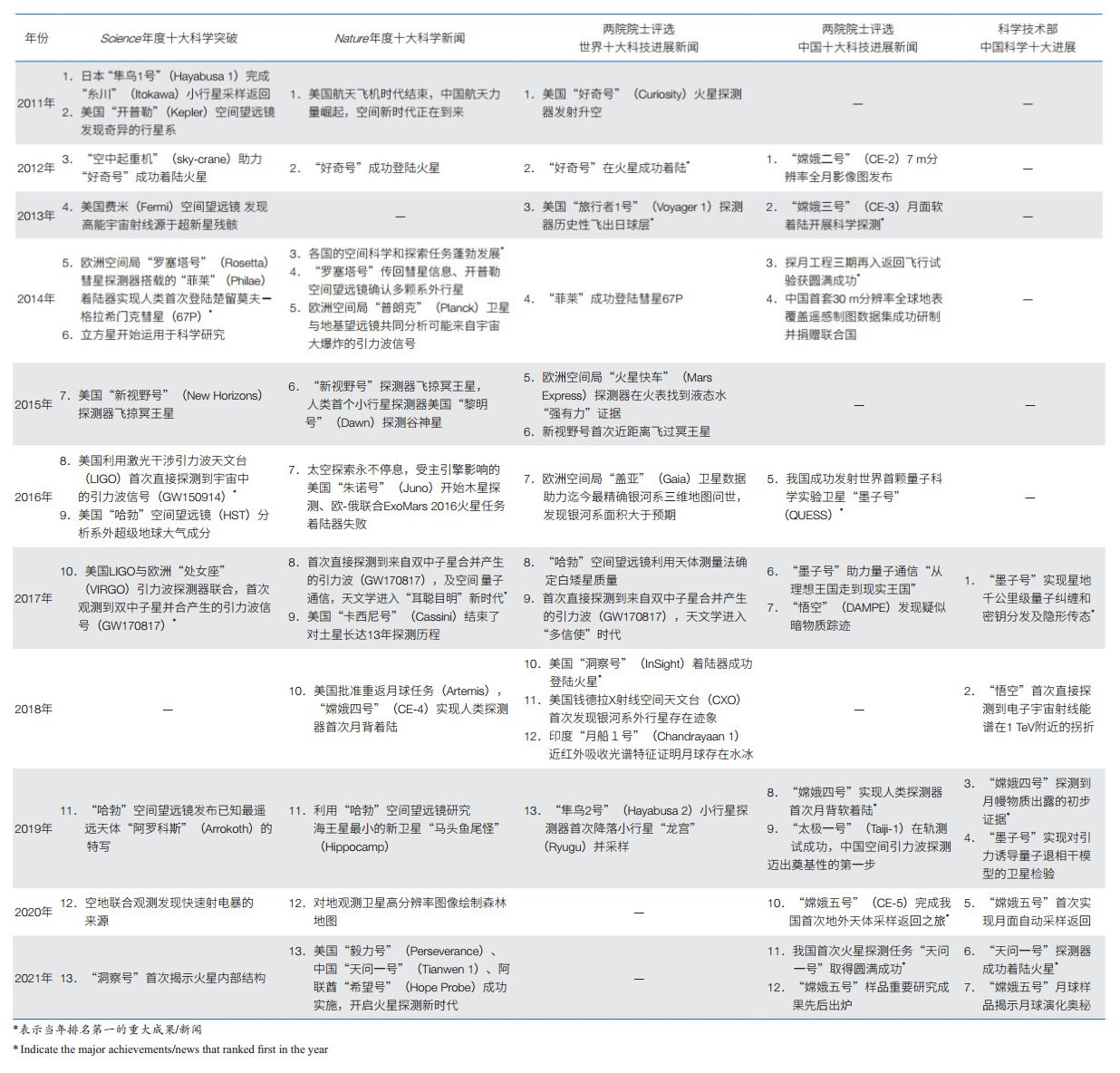

2.2 美欧空间科学未来布局剖析空间探索,战略先行。美国科学院(NAS)自20世纪60年代中期开始,持续公开发布了逾10份《十年调查》发展规划系列报告,为NASA布局实施各学科不同类型的空间科学任务提供主要依据,同时也对其他国家的空间科学布局产生重要影响。其中,天文学和行星科学领域分别于2021年11月和2022年4月发布了新版《十年调查》报告[10, 11](表 3)。NASA科学任务部(SMD)作为执行机构,努力将美国空间科学发现宇宙奥秘,探寻地外生命,赓续人类文明的使命变成现实[12]。

|

2020年7月,NASA发布了《太空探索:空间科学2020—2024年——科学卓越的愿景》,提出了SMD的4个交叉领域的优先事项和相应的战略[13]。优先事项1“空间探索和科学发现”实施了平衡的项目组合,涵盖空间天文学、行星科学、日球层物理学、空间地球科学四大领域。2022年3月,NASA发布《 2022战略规划》[14],要求SMD牵头开展理解地球系统和气候变化,认知太阳、太阳系和宇宙,科学数据研究等工作,以通过科学发现扩展人类知识。

SMD根据美国科学院各学科诸版《十年调查》报告给出的高水平科学任务排序建议,从2022年起至2035年前后,聚焦宇宙观测、日球层探测、太阳系探索和空间对地观测的重大科学问题;据不完全统计,NASA实施逾60个各种类型的空间科学任务,继续打造美国的世界领先优势。表 3为SMD给出的各领域关键科学问题和发展重点方向研判,以及未来重点任务。

欧洲空间局(ESA)作为泛欧一体化框架下发展欧洲空间科学的主要机构,从20世纪80年代开始已经连续推出4轮空间科学发展规划。现行的第3个规划《宇宙憧憬》(Cosmic Vision)2005年发布,明确了ESA自2015—2025年的空间科学任务,其中包括3个大型(L级)任务、4个中型(M级)任务。着眼长远,ESA科学部2021年6月发布了第4个中长期发展规划《远航2050》(Voyage 2050)[19],瞄准2035—2050年发展周期,聚焦重大科学前沿,前瞻未来技术创新。《远航2050》规划继续以宇宙观测和太阳系探索为主题,涵盖了空间天文学、日球层物理学、行星科学三大领域的空间科学任务,目前已经确定了太阳系巨行星之卫星探测、早期宇宙新物理观测、温润系外行星或银河系观测3个L级任务的科学方向。2021年12月,ESA发布通知开始组建方向1:“太阳系巨行星之卫星探测”专家委员会,要求其对探测土卫二(Enceladus)地下海洋L级任务的技术和经济可行性提出评估意见,为征集和遴选相关探测任务做准备。

需要说明的是,ESA将空间科学任务列为强制性计划进行部署并由其空间科学部负责,将空间地球科学列为选择性计划并其对地观测中心负责,纳入欧洲对地观测计划中,并通过科学规划实现接续健康发展。ESA的空间地球科学任务主要指“地球探索者”(Earth Explorers)卫星计划,通过深入研究地球环境、气候等现象,加强对地球系统各过程的理解[20]。

与美国相比,欧洲的空间科学发展历史晚了约20年,但是ESA亦科学规划了令人印象深刻的科学任务,产出了多项标志性成果。2022—2050年,ESA也计划实施逾30项科学任务(表 4);这些任务聚焦系外行星发现、表征和精细刻画,空间引力波探测,宇宙大尺度结构和地球系统科学。

自2011年启动以来,空间科学先导专项部署实施的暗物质粒子探测卫星“悟空”号、“实践十号”卫星、量子卫星“墨子号”、硬X射线调制望远镜卫星“慧眼”已经或正在产出系列有国际影响的科学发现和原创成果。中国空间站将在轨运营10年以上,开展多达11个研究方向、有人参与的大规模、高水平空间科学与应用;巡天望远镜(CSST)也即将升空开展空间天文观测。月球探测与“天问一号”任务的成功实施,已极大推动了中国行星科学研究,中国虽起步较晚但正在大踏步追赶国际先进水平。

其中,“悟空”号获取了宇宙射线电子、质子和氦核能谱精细结构[21];“实践十号”首次实现了哺乳动物胚胎太空发育[22];“墨子号”不仅完成千公里级星地量子纠缠分发等全部科学目标,而且在国际上率先完成引力诱导量子纠缠退相干实验[23];“慧眼”首次在黑洞双星中观测到冕的速度演化,对于理解黑洞吸积过程和相对论效应意义重大[24]。利用“玉兔2号”中国科学家首次在月表原位识别出了“天外来客”——年龄在1个百万年内的碳质球粒陨石撞击体残留物[25];对“嫦娥五号”月球样品的研究表明月球最“年轻”玄武岩年龄为20亿年[26],为完善月球演化历史提供了关键科学证据。

此外,空间引力波探测技术实验卫星“太极一号”[27]实现了我国迄今最高精度的激光干涉测量,迈出了中国空间引力波探测第一步;引力波暴高能电磁对应体全天监测器卫星“怀柔一号”[28]已探测到一批伽马暴、磁星爆发、X射线暴等高能天体爆发现象。先进天基太阳天文台(ASO-S)、爱因斯坦探针(EP)、中欧太阳风-磁层相互作用全景成像卫星联合“微笑计划”等系列科学卫星也将陆续发射升空。

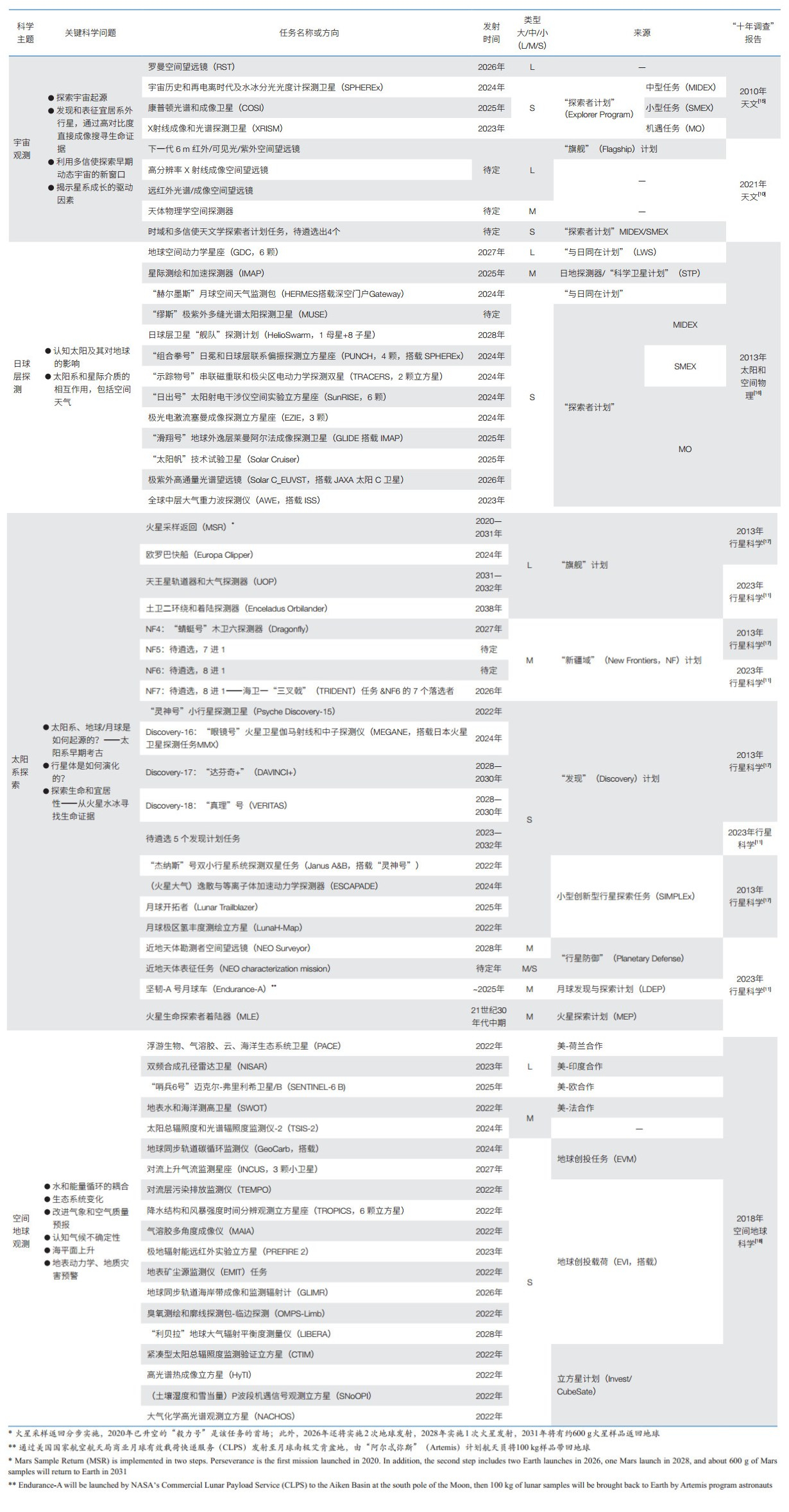

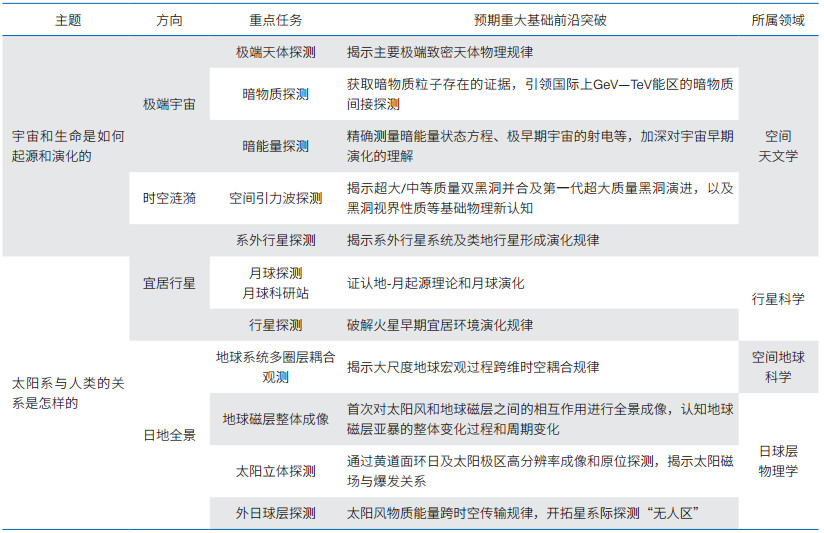

3.2 瞄准重大原创突破加紧布局重大科学任务面向世界空间科学前沿和建设科技强国、航天强国的国家重大战略需求,基于2006年以来中国科学院和国家自然科学基金委员会组织完成的空间科学学科发展战略重大成果,未来我国应围绕两大主题——“宇宙和生命是如何起源和演化的”和“太阳系与人类的关系是怎样的”加快发展空间科学。结合国内学科基础和优势,我国空间科学界已将上述两大主题深化为极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星4个前沿探索方向,凝练出了宇宙演化探测、空间引力波探测等10项未来重大科学任务(表 5),并与国家中长期科技发展规划、航天强国发展纲要等国家发展规划有效衔接。纵览全球航天强国空间科学未来发展态势,可以深刻感受到未来10—15年对中国空间科学腾飞至关重要。时不我待,聚焦最优先的科学前沿方向,直面最重大的科学问题勇闯“无人区”,尽快将承载了我国空间科学界集体智慧和共识的重点任务方向,通过科学论证和公正遴选,形成可实施的系列科学卫星任务,就显得相当急迫。

|

实际上,表 5给出的还只是科学任务规划方向,在具体实施过程中,应统筹大型(战略性)、中型、小型及机遇型等诸类科学卫星工程任务,以及空间科学基础研究及数据分析项目。一方面坚持重大科学目标和重大产出导向,另一方面不以大小论英雄,平衡各项目的配置,带动新兴交叉领域研究。在人类的星际探索之旅标记中国脚印,确保空间科学发展真正体现国家意志,将重大基础前沿突破早日变成有重要国际影响的诺贝尔奖级成果。

4 结语如果从美国发射世界首颗空间科学卫星“探索者一号”(Explorer 1)开始,全球空间科学发展甚至不到70年,迄今全球累计发射约865颗空间科学卫星(含279个深空探测器)。距离2021年12月发射升空也就半年时间,集各种卓越技术和多个关键科学目标的美国“韦伯”空间望远镜(JWST)即将完成在轨测试,开启探索宇宙第一代恒星和星系诞生奥秘之旅。有美国四大空间望远镜任务成功在先,JWST的科学成果必将大幅推动人们对早期宇宙的深入了解。

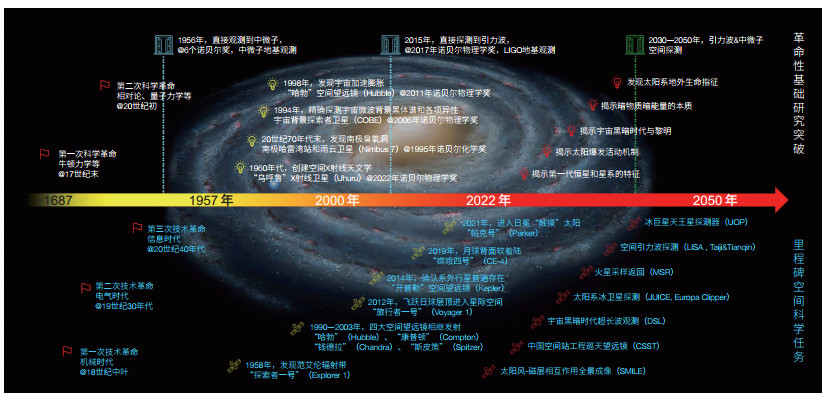

实际上,空间科学已推动和见证了当代科技发展的“太空时代”新纪元,取得了一批重大发现和革命性基础研究突破,极有可能成为新一轮科技革命的主战场之一。揭示极端条件下的物理规律、发现和表征温润系外行星、利用多信使探索早期动态宇宙、在巨行星/卫星探寻太阳系地外生命、太阳爆发活动及其对人类和太阳系的影响、地球复杂系统的多圈层耦合等是全球科学界厚望的重大突破点,并将推动天文学、物理学、生命科学等基础科学,以及天体生物学、系外行星学等新型交叉研究实现质的飞跃(图 1)。

|

| 图 1 空间科学重要突破与前瞻 Figure 1 Breakthroughs and prospects in global space science |

空间科学是我国自然科学有望取得诺贝尔奖级突破的优势领域之一。基于空间科学系列卫星、深空探测器,以及空间站巡天望远镜等大国重器,加强建制化、定向性基础研究,我们相当有信心在发现暗物质信号、直接探测到低频引力波、探索宇宙黑暗时代和黎明时代、日地相互作用等科学前沿方向上率先突破,这必将成为2035年我国进入创新型国家前列的一项重要标志[29],也将拓展人类认知边界,开辟新的发展疆域,竖起全球探索太空的新丰碑。

| [1] |

白春礼. 科技革命与产业变革: 趋势与启示. 科技导报, 2021, 39(2): 11-14. Bai C L. Scientific revolution and industrial revolution. Science & Technology Review, 2021, 39(2): 11-14. (in Chinese) |

| [2] |

范全林, 白青江, 王海名, 等. 从诺贝尔奖看空间科学对科技强国的贡献. 科技导报, 2018, 36(15): 8-12. Fan Q L, Bai Q J, Wang H M, et al. The Nobel Prize as an indicator of space science's contribution to world science and technology power construction. Science & Technology Review, 2018, 36(15): 8-12. (in Chinese) |

| [3] |

王赤. 建设空间科学强国的历史机遇和挑战. 科技导报, 2022, 40(7): 1. Wang C. Opportunities for building a leading power in space science. Science & Technology Review, 2022, 40(7): 1. (in Chinese) |

| [4] |

Committee on the Physics of the Universe Board on Physics and Astronomy Division on Engineering and Physical Sciences, National Research Council of the National Academies. Connecting Quarks with the Cosmos: Eleven Science Questions for the New Century. Washington DC: National Academics Press, 2003.

|

| [5] |

高福. Science 125个前沿问题解读. 北京: 科学出版社, 2019. Gao F. 125 Frontier Issues in Science. Beijing: Science Press, 2019. (in Chinese) |

| [6] |

Coontz R. Mysteries of astronomy. Science, 2012, 336: 1090. |

| [7] |

吴季, 孙丽琳, 尤亮, 等. 2016-2030年中国空间科学发展规划建议. 中国科学院院刊, 2015, 30(6): 707-720. Wu J, Sun L L, You L, et al. Prospect for Chinese space science in 2016-2030. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2015, 30(6): 707-720. (in Chinese) |

| [8] |

叶培建, 邹乐洋, 王大轶, 等. 中国深空探测领域发展及展望. 国际太空, 2018, (10): 4-10. Ye P J, Zou L Y, Wang D Y, et al. Development and prospect of Chinese deep space exploration. Space International, 2018, (10): 4-10. DOI:10.3969/j.issn.1009-2366.2018.10.002 (in Chinese) |

| [9] |

Gu Y D. The China Space Station: A new opportunity for space science. National Science Review, 2021, 9(1): nwab219. |

| [10] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Pathways to Discovery in Astronomy and Astrophysics for the 2020s. Washington DC: National Academies Press, 2021.

|

| [11] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Origins, Worlds, and Life: A Decadal Strategy for Planetary Science and Astrobiology 2023-2032. Washington DC: National Academies Press, 2022.

|

| [12] |

范全林, 白青江. 美国空间科学的发展及其启示. 科技导报, 2019, 37(21): 73-87. Fan Q L, Bai Q J. American space science development and its enlightenment. Science & Technology Review, 2019, 37(21): 73-87. (in Chinese) |

| [13] |

National Aeronautics and Space Administration. Science 2020-2024: A Vision for Scientific Excellence. (2020-05-27)[2022-04-06]. https://science.nasa.gov/science-red/s3fs-public/atoms/files/2020-2024%20Science.pdf.

|

| [14] |

National Aeronautics and Space Administration. NASA's 2022 Strategic Plan. (2022-03-28)[2022-04-06]. https://www.nasa.gov/sites/default/files/atoms/files/fy_22_strategic_plan.pdf.

|

| [15] |

National Research Council. New Worlds, New Horizons in Astronomy and Astrophysics. Washington DC: National Academies Press, 2010.

|

| [16] |

National Research Council. Solar and Space Physics: A Science for a Technological Society. Washington DC: National Academies Press, 2013.

|

| [17] |

National Research Council. Vision and Voyages for Planetary Science in the Decade 2013-2022. Washington DC: National Academies Press, 2011.

|

| [18] |

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Thriving on Our Changing Planet: A Decadal Strategy for Earth Observation from Space. Washington DC: National Academies Press, 2018.

|

| [19] |

The European Space Agency. Voyage 2050 sets sail: ESA chooses future science mission themes. (2021-06-11)[2022-04-06]. https://sci.esa.int/web/director-desk/-/voyage-2050-setssail-esa-chooses-future-science-mission-themes.

|

| [20] |

王赤, 时蓬, 宋婷婷, 等. 远航2050:欧洲空间科学规划及启示. 科技导报, 2022, 40(4): 6-15. Wang C, Shi P, Song T T, et al. Voyage 2050:ESA Science's Long-term plane and enlightenment. Science & Technology Review, 2022, 40(4): 6-15. (in Chinese) |

| [21] |

Alemanno F, An Q, Azzarello P, et al. Measurement of the cosmic ray helium energy spectrum from 70 GeV to 80 TeV with the DAMPE space mission. Physical Review Letters, 2021, 126(20): 201102. DOI:10.1103/PhysRevLett.126.201102 |

| [22] |

Lei X H, Cao Y J, Ma B H, et al. Development of mouse preimplantation embryos in space. National Science Review, 2020, 7(9): 1437-1446. DOI:10.1093/nsr/nwaa062 |

| [23] |

Xu P, Ma Y Q, Ren J G, et al. Satellite testing of a gravitationally induced quantum decoherence model. Science, 2019, 366: 132-135. DOI:10.1126/science.aay5820 |

| [24] |

You B, Tuo Y L, Li C Z, et al. Insight-HXMT observations of jet-like corona in a black hole X-ray binary MAXI J1820+070. Nature Communications, 2021, 12: 1025. DOI:10.1038/s41467-021-21169-5 |

| [25] |

Yang Y Z, Li S, Zhu M H, et al. Impact remnants rich in carbonaceous chondrites detected on the Moon by the Chang'e-4 rover. Nature Astronomy, 2022, 6(2): 207-213. DOI:10.1038/s41550-021-01530-w |

| [26] |

Li Q L, Zhou Q, Liu Y, et al. Two-billion-year-old volcanism on the moon from Chang'e-5 basalts. Nature, 2021, 600: 54-58. DOI:10.1038/s41586-021-04100-2 |

| [27] |

Hu W R, Wu Y L. The Taiji Program in Space for gravitational wave physics and the nature of gravity. National Science Review, 2017, 4(5): 685-686. DOI:10.1093/nsr/nwx116 |

| [28] |

Zhang D L, Li X Q, Xiong S L, et al. Energy response of GECAM gamma-ray detector based on LaBr3: Ce and SiPM array. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment, 2019, 921: 8-13. |

| [29] |

王赤. 打造空间科学"梦之队"努力实现高水平科技自立自强. 中国科学院院刊, 2021, 36(Z2): 36-43. Wang C. To realize high-level scientific and technological self-reliance by constructing "dream team" of space science. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(Z2): 36-43. (in Chinese) |