空间科学是依托航天器为主要工作平台,研究发生在地球、太阳系乃至整个宇宙的物理、化学和生命等自然现象及其规律的科学。发射科学卫星等航天器是空间科学发展的重头戏,工程研制发射过程需要巨大投资,但获取空间探测数据并开展基础研究,进而揭示宇宙奥秘,才是空间科学的终极目标。与航天工程相比,基础研究所需经费要小得多,常有数量级的差别。在我国,空间科学、空间应用和空间技术三者之间投入比例尚欠合理,故有专家早在20世纪90年代就呼吁将空间科学的经费提升到空间活动的15%[1]。然而,在我国的现行投入体制下,航天工程经费不能用于科学研究。因此,打造完整闭环的空间科学发展链条,除了实施空间科学卫星任务外,必须同步支持空间科学基础研究,具有特别重要的意义!

与飞速发展的中国航天事业相比,我国空间科学的发展相对迟缓。在相当长的一段时期内,我国没有专用的空间科学卫星,空间科学也仅仅作为地球科学、天文学等传统学科的新兴前沿,研究队伍规模体量有限,开展相关基础研究的经费需求还不特别凸显。但进入21世纪,随着中国科学院战略性先导科技专项“空间科学”系列科学卫星的发射升空,以及国家载人航天与探月工程的成功实施,特别是航天事业正在实现“由工程驱动向科学驱动”战略转变的今天,谁来接棒我国空间科学发展的“最后一公里”,就成了不可回避的焦点问题。

国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”)作为我国基础研究的资助主渠道,自1986年成立后就始终关注着我国空间科学的成长,对其资助也在不断加强——从零星支持科学家利用国际数据开展探索研究,到21世纪以来制定发展战略并纳入优先发展领域,日益强化对我国空间科学任务的专项支持,这使得我国空间科学持续产出了一批有国际影响力的原创成果,培养了一批空间科学领军人才和优秀骨干。

习近平总书记指出,基础研究是整个科学体系的源头。《国务院关于全面加强基础科学研究的若干意见》,科学技术部、国家发展和改革委员会、教育部、中国科学院和基金委等五部门联合制定的《加强“从0到1”基础研究工作方案》等重要文件的印发和实施,则为新时代的基础研究提供了前所未有的重要指导和历史机遇。站在“两个百年”奋斗目标的历史交汇点上,对基金委来说,支持与发挥好空间科学任务这一国之重器的关键作用,持续开展并不断加强国际关注的前沿科学研究,率先在空间科学领域实现更多“从0到1”的突破,既是重大挑战,也是事半功倍遂行历史使命的自然选择。

1 科学基金资助空间科学情况回眸与“数理化天地生”等传统基础学科相比,空间科学更准确地说是一个领域。一方面,它并未直接出现在国家的学科专业三级目录中,而是广泛涉及理学、工学和医学等3个门类、17个一级学科、逾30个二级学科;另一方面,人们又习惯上将空间科学分为太阳物理和空间物理学、空间天文学、月球与行星科学、空间地球科学、空间生命科学、微重力科学等分支领域[2]。

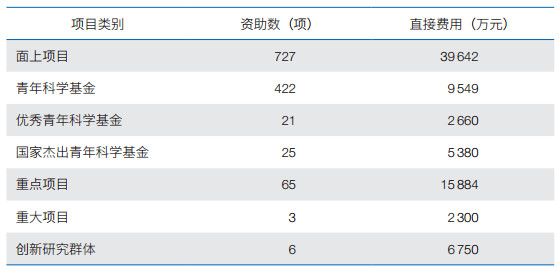

从国家自然科学基金资助的角度来看,空间科学研究项目主要来自基金委地球科学部和数学物理科学部,2020年基金委交叉科学部新成立后亦有项目安排。实际上,国家自然科学基金聚焦基础、前沿、人才,注重创新团队和学科交叉,通过现行结构合理、功能完备的资助体系,持续支持我国科学家开展空间科学研究,已成为科研人员开展原始创新研究的经费“压舱石”,为支持我国空间科学的源头创新、成果产出和接续发展作出了重要贡献(表 1)。

|

国家自然科学基金除均衡、稳定地支持各学科发展外,还通过战略研究,制定科学发展规划,通过优先领域的引导作用,对重要研究方向加大支持力度。

早在2000年,基金委地球科学部在《走向21世纪的中国地球科学》[3]和《国家重点基础研究发展规划战略研究报告》基础上,分析国内外研究状况,对地球科学发展趋势进行了判断,指出21世纪应以地球系统科学为指导,探讨地球系统的整体行为;同时,提出了7个优先领域,包括“日地空间环境与空间天气”,作为地球科学部重点项目资助指南方向,稳定支持空间科学相关的重点项目。

2009年初,基金委与中国科学院学部启动合作协议,共同开展未来10年我国学科发展战略研究和国家自然科学基金“十二五”发展规划制定工作;该合作对我国基础研究的长远发展产生了深远的影响。空间科学与地球科学、资源环境科学和海洋科学等列入该项工作中的18个主要学科领域之一。基金委和中国科学院共同组织专家,全面梳理了国际和我国空间科学及各分支领域的历史、现状和趋势,提出了我国到2035年及21世纪中叶的发展目标、关键科学问题、发展战略和部署建议[4]。其中,明确了空间太阳物理、空间物理与空间环境、行星与太阳系探测、微重力科学和空间大地测量等5个重点发展方向及相关的优先发展领域。以此为基础,空间科学学科发展战略研究一直持续开展,对于准确把握世界空间科学前沿发展态势、夯实中国空间科学发展的基础产生了重要的指导作用[5]。

2019年,基金委地球科学部启动了“十四五”发展战略研究,在18个学科中率先完成了《2021—2030地球科学发展战略:宜居地球的过去、现在和未来》战略研究报告,对未来20年的学科发展进行了新一轮战略谋划[6]。以此为指导,地球科学部制定了“三深一系统”(深地、深海、深空与地球系统科学)总体布局,对空间科学相关领域在地球系统科学中的角色更为重视。在其中的21个重大基础科学问题中,直接与空间科学相关的有6个,包括“深空环境日地多圈层、多尺度耦合过程和物理机制”“类地行星地质活动、空间环境和大气逃逸”“地外小天体撞击预测、规避与评估”“系外宜居行星探测”“深空资源与深空经济”“深空环境与深空探测器安全”等;此外,还提出了“空间天气自动识别”“系外行星探测”等技术支撑相关的基础理论研究方向。基金委数学物理科学部也进行了相应的战略研究和前瞻布局。

在基金委“十四五”规划中,对空间科学的发展提出了总体目标:建立健全天基、地基和实验室多种观测能力和研究手段,加强以国家需求为导向的战略性基础研究及以科学问题为导向的原始性创新自由探索,进一步促进学科交叉和集成研究。到2025年,实现对现有空间科学科研资源的优化、整合和增强。同时,还围绕支撑行星宜居性及演化研究,提出了一批“十四五”期间的重点支持方向,主要包括:日地空间环境和空间天气,行星际空间环境对行星宜居性的影响,行星大气及其对宜居性的影响,宜居行星物质来源及挥发分演化,近地小行星物质特性与天体运动规律、撞击效应与环境影响机理,太阳爆发活动及其行星际传输和太阳周行为,地表环境灾变及其与太阳及行星活动的关系,太阳风-磁层-电离层-中高层大气的多时空尺度结构、演化和耦合过程,空间天气、空间气候和日地联系的基本物理过程,空间天气预报和灾害性空间天气预警的模式和方法,以及空间天气对航空航天、通信导航等的影响等。

这些科学性、战略性和前瞻性研究对空间科学学科的定位、内涵、主要发展目标和前沿研究领域作出了较为全面的深刻思考,对国家自然科学基金空间科学的资助布局具有重要的指导意义,为未来空间科学的发展及其在地球系统科学框架中与其他学科的关系提供了总体思路。

1.2 常规项目资助情况分析这里,仅以空间科学领域申报获批的国家自然科学基金重大项目和国家杰出青年科学基金项目作为基础和人才两类项目的代表,进行常规项目资助情况分析。

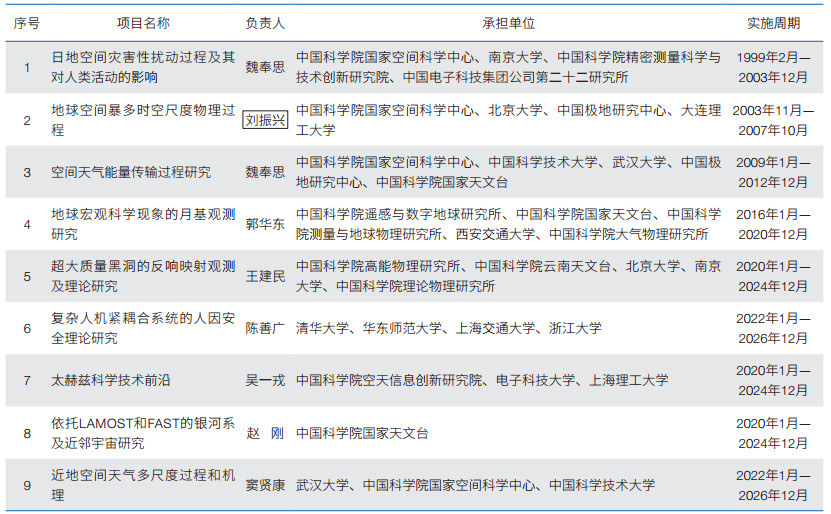

与相关研究结论[7]吻合,空间科学领域国家自然科学基金重大项目选题大多来自基金委与中国科学院持续完成的“空间科学”学科规划,更关注国际空间科学前沿和国家发展空间科学的重大战略需求,相关科学问题的凝练非常具有基础性、战略性和前瞻性(表 2)。通过超前部署和多学科交叉及综合性研究,这些项目充分发挥了支撑和引领作用,对推动我国空间科学关键领域发展和重大空间科学任务立项实施起到了深远影响。

|

根据国家杰出青年科学基金项目的定位,一批在空间科学基础研究方面已取得突出成绩的青年学者,直面世界空间科学最具挑战的难题,自主选择研究方向开展创新研究。迄今为止,己有25位科学家获得国家杰出青年科学基金资助。通过这些项目的实施,他们已成长为所在领域的优秀学术带头人,成为我国进入世界空间科学前沿的突出代表,多人次担任国际主要空间科学组织的重要岗位职务、有国际影响力的国际学术活动的主要领导和召集人,显著增大了我国空间科技的国际话语权和影响力。

1.3 重大科研仪器设备研制支持未来空间科学任务现代科学是从测量开始的,科学仪器是认识世界的工具。空间科学是以观测和实验为基础的科学,它对探测数据的依赖,意味着其发展必需关注有效载荷技术,将研发创新纳入发展范畴一并考虑。工欲善其事,必先利其器。空间科学发现新现象、探索新规律、挑战新极限的本性,对发展先导的、尖端的、颠覆性的有效载荷技术提出了强劲需求。

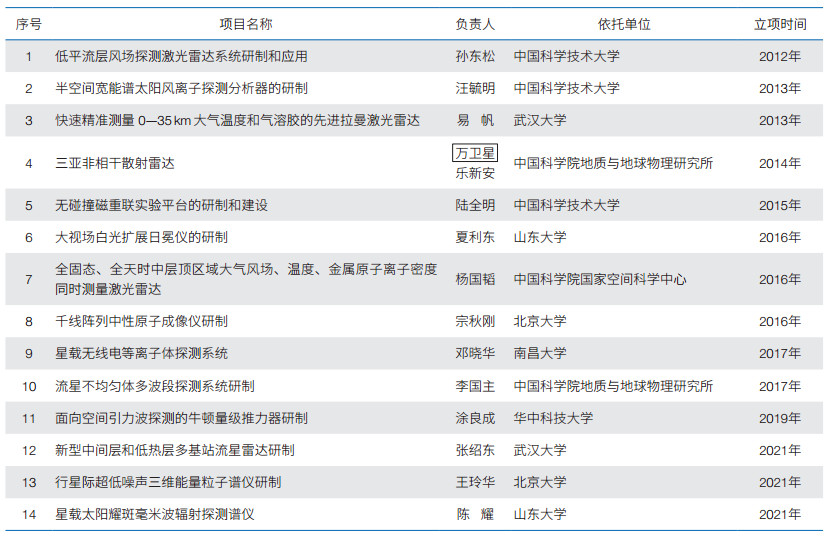

实际上,基金委除了资助空间科学基础理论研究、数据分析与建模外,还利用2010年设立“国家重大科研仪器研制项目”,资助了一批重要项目(表 3)。目前,该项目已成为发展先进的空间科学探测有效载荷的重要资助渠道。值得说明的是,国家自然科学基金的确不支持空间科学任务工程研发;但是,以科学目标为导向、研制具有原创性科学思想的探索性科研仪器——有效载荷(原理样机),可为空间科学提供更新颖的手段和工具,提升我国空间科学任务的原始创新能力,恰恰是符合国家自然科学基金定位和要求的,值得广大空间科学人员关注。

|

例如,揭示耀斑爆发机制是太阳物理前沿之一。国家自然科学基金支持的“星载太阳耀斑毫米波辐射探测谱仪”对厘米—毫米频段内太阳耀斑辐射频谱的精确测量,有望打开相应耀斑观测窗口,产生崭新科学数据,并将之用于耀斑高能物理研究,对揭秘耀斑过程中几百keV至MeV能量级别的“杀手”电子物理性质及其加速机制、构建空间天气灾害预警预报模型具有重要意义。太阳物理学是我国有基础、有优势的空间科学子领域之一,该项目的实施有望为我国未来空间太阳立体探测任务提供先进的载荷。

1.4 围绕重大空间科学任务的专项项目安排进入21世纪,中国航天事业迅猛发展。载人航天与探月工程不断取得重要工程成就,但是它们的科学应用问题原本不属于工程任务范畴,亟待探寻资助渠道对相关自主科学探测数据开展系统性攻关研究。为此,基金委与国家国防科技工业局进行了有益探索和成功合作。以中国探月工程任务为例:

“嫦娥四号”是国际上首次在月球背面实施着陆与巡视探测的国家重大科技任务。2018年12月成功发射的“嫦娥四号”探测器着陆于月球上规模最大、形成时代最老的撞击盆地(南极-艾肯盆地),有效规避了地球周围人造天体电磁波辐射的干扰,对揭示月球的深部物质组成和最早期撞击历史、行星与太阳爆发的低频射电天文观测等具有重大科学价值。因此,基金委于2019年3月启动了专项项目,开展“嫦娥四号”任务相关基础科学研究①。

① 2019 年度专项项目嫦娥四号任务科学研究项目指南 . (2019-03-14). https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab805/info77263.htm

此后,2021年11月基金委地球科学部又专门召开“探月工程科学研究”战略研讨会②,对“嫦娥五号”月球样品及未来研究进行深入系统讨论,梳理相关的科学问题,初步形成了国家自然科学基金资助总体框架,有目的、有计划地长期、稳定支持探月方面的研究,力争取得一批世界领先的成果和培养一支优秀的人才队伍,为国家深空探测战略提供支持。

② 国家自然科学基金委员会地球科学部“探月工程科学研究”战略研讨会顺利召开. (2021-12-17). https://www.nsfc.gov.cn/publish/portal0/tab440/info82232.htm.

2 支持我国空间科学不断取得重大进展作为基础前沿和重大科学问题的突破口,空间科学以取得新发现、揭示新规律、产出新知识、催生新观念为目标。进入21世纪,科学驱动的航天任务逐渐进入中国航天发展的视野。“双星计划”是我国第一个以科学目标立项的空间任务[8]。中国科学院战略性先导科技专项“空间科学”(以下简称“空间科学”先导专项)建立了我国科学卫星系列。国家自然科学基金在推动“双星计划”立项、倍增“空间科学”先导专项成果产出方面作出了不可或缺的重要贡献。

2.1 助力我国学者引领世界空间科学前沿在基金委地球科学部,空间物理其实是相对较小的学科。但是随着世界航天在千禧年后的迅猛发展,空间环境和灾害性空间天气对高技术系统和人类社会的影响日益不容忽视,成为空间物理前沿和国家重大需求。

2003年国家自然科学基金重大项目“地球空间暴多尺度物理过程研究”获批,之后多位空间物理青年才俊先后获得国家杰出青年基金项目资助。该项目有力支持了同期发射的“双星计划”,同时通过中欧“双星-星簇(Cluster Ⅱ)计划”的国际合作,推动了我国空间物理和等离子体物理研究人员的快速成长,使之成为开展空间物理研究的主力、参与国际科学卫星计划的骨干,并取得了一系列有国际影响力的重要成果。2006年由北京大学濮祖荫主持的“双星-星簇计划”中国科学工作队通过对地球磁场三维磁重联的多点卫星探测,首次发现了自然界中存在的磁场零点,该项发现被Nature Physics评价为这一研究领域中“极其重要的”进展。2010年,“双星”与“星簇”联合团队获得国际宇航科学院颁发的杰出团队成就奖,“双星计划”获得中国国家科学技术进步奖一等奖。

国家自然科学基金对中国探月工程科学研究的支持也产出了有国际影响的系列原创成果。基于“嫦娥四号”巡视器获取的具有超高空间分辨率的影像与光谱数据,我国科学家首次在月表原位识别出了年龄在1 Ma以内的碳质球粒陨石撞击体残留物[9],被誉为中国人在月球背面发现“天外来客”。“嫦娥五号”任务的完成为中国探月工程“绕、落、回”三步走发展规划画上了圆满句号;而我国多个科学团队对“嫦娥五号”月球样品开展的高水平研究,第一批成果刚发布就引起广泛关注。例如,我国科学家不仅证明了月球直至19.6亿年前仍存在岩浆活动,将此前已知的月球地质寿命延长了约10亿年,为完善月球演化历史提供了关键科学证据[10];还证明“嫦娥五号”月球样品为一类新的月海玄武岩,其晚期岩浆活动的源区并不富集放射性元素,排除了“嫦娥五号”着陆区岩石初始岩浆熔融热源来自放射性生热元素克里普矿物(KREEP)的主流假说,揭示了月球晚期岩浆活动过程[11]。

2.2 助力我国科学卫星系列持续产出重要空间科学成果2016年5月习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上强调,浩瀚的空天还有许多未知的奥秘有待探索,必须推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展。2017年5月基金委-中国科学院签署空间科学卫星科学研究联合基金合作协议,首批投入经费1.6亿元,双方各出资1/2,面向全国的空间科学队伍,依托来自“空间科学”先导专项支持的首批4颗空间科学卫星——暗物质粒子探测卫星“悟空”、“实践十号”返回式科学实验卫星、量子科学实验卫星“墨子号”、硬X射线调制望远镜卫星“慧眼”,开展前沿与交叉科学研究。

令人欣慰的是,空间科学卫星科学研究联合基金实施以来不断发布重要原创成果。例如,2021年5月,继精确测量电子能谱[12]、绘制高能质子宇宙射线能谱[13]后,“悟空”第三次发布重要科学成果,绘出迄今最精确的高能氦原子核宇宙射线能谱[14],并观察到能谱新结构,这标志我国在空间高能粒子探测方面已跻身世界最前列。“实践十号”深化了微重力颗粒分聚和煤粉燃烧、材料制备等机理认识[15]。2022年7月,“慧眼”最近在编号为Swift J0243.6+6124的中子星X射线双星发现能量高达146 keV的回旋吸收线,对应超过1.6 GT的中子星表面磁场。这是继2020年直接测量到约1 GT的宇宙最强磁场之后,“慧眼”再次大幅度刷新最高能量回旋吸收线和宇宙最强磁场直接测量的世界纪录[16]。“墨子号”在国际上率先完成了一系列具有开创意义的星-地量子科学实验,使我国第一次在空间科学研究领域走到了世界最前列,并牢牢占据了空间量子科学研究领域的主导和引领地位[17]。

3 未来展望与思考当前,新一轮科技革命蓬勃兴起,科研范式和组织模式深刻变革,交叉融合成为科学技术发展潮流,应对全球性挑战和满足国家重大需求对源头创新的需求更加迫切。国家对基础研究高度重视并寄予厚望,基础研究迎来了难得的历史机遇和前所未有的巨大挑战。空间科学作为使命驱动的建制化基础研究,通过国家自然科学基金资助实现空间任务的科学突破“初心”,迎来新机遇。

3.1 抓住科学基金改革机遇,厚植空间科学大突破基础2019年以来,基金委根据国际科技发展态势和改善国家自然科学基金管理的需要,推出了系统性的改革方案——明确资助导向、完善评审机制和优化学科布局,加强关键科学问题凝练,推进学科交叉融合研究。基金委地球科学部把握系统性和整体性要求,贯彻顶层设计和发展战略,梳理科学前沿,研判发展态势,关注地球科学技术创新和研究范式变革端倪,对学科结构和发展战略提出新见解;以“三深一系统”的前沿新构思和战略部署顶层设计为指导,提出了以“地球宜居性的过去、现今和未来”为核心的优先领域布局[18]。基金委数学物理科学部也对新时代我国天文学科发展进行了深入的思考,支持建造一批有竞争力的观测设备、支持天文交叉学科发展,并增加了天文学科资助的渠道[19]。

空间科学领域要积极响应国家自然科学基金系统性改革,深度融入国家自然科学基金发展战略,把握机遇厚植未来突破基础。深刻认识到深空视野下的地球宜居性,既是对人类传统认知的挑战,也要回答诸多与满足宜居需求相关的重大基础科学问题、发展变革性技术急需的基础理论。2021年,基金委数学物理科学部与地球科学部联合设立的“原创探索计划”项目——“太阳系边际探测基础理论与关键机理研究”,就是很好的例子。该项目将为我国在21世纪引领外日球层探测、开展太阳系考古、开拓星际探测“无人区”奠定科学基础。毋庸讳言,与美欧等航天强国及相关机构相比,我国深空探测不是走得最远的,但却是世界各国中走得最踏实、最有保障的,各项探测计划都在稳步、有序推进中。国家自然科学基金的前瞻部署,对于“一步一个脚印开启星际探测新征程”有重要的引领和示范意义。

3.2 聚焦我国航天强国建设,加速空间科学率先突破2021年发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中提出,加强原创性引领性科技攻关,在事关国家安全和发展全局的基础核心领域,制定实施战略性科学计划和科学工程,而空天科技就位列其中。航天科技是综合国力的重要象征之一,空间科学是航天科技皇冠上的明珠。随着航天强国和科技强国建设的加速推进,载人航天与深空探测国家重大专项将愈发重视空间科学与应用,专用的空间科学卫星系列正在快速接续发展。因此,空间科学作为优先发展领域之一,必须超前谋划,系统布局。通过国家自然科学基金的建制化资助,助力我国面向“十四五”乃至2035年的空间科学任务预期科学目标的达成。

空间科学发展需要凝聚多部门的力量共同推进。基金委在设立联合基金,与地方政府、行业部门和企业等各方共同资助基础研究方面已积累了丰富经验。探索设立空间科学卫星科学研究联合基金是很好的尝试。未来应坚持空间科学任务驱动导向,依托我国已实施或未来将推动的重大空间科学任务,加速推进多部委“联合”的空间科学基础研究基金投入体制,从源头上解除科研人员面对宝贵的自主探测数据缺乏经费开展研究的局面,同时也将为规划新的空间科学任务提供更为雄厚的科学基础。其资助的研究内容,可围绕我国空间科学任务凝练重要基础科学研究方向,如创新的科学卫星(含深空探测器)的任务概念研究;科学目标深化、探测方案优化等预先研究;已立项/在轨运行卫星工程任务的任务规划、数据分析及科学研究;创新有效载荷原理样机研制,及其所需新原理、新技术、新工艺研究等。

目前,随着我国航天工程发展和空间探测能力的迅速提升,我国势必将越来越多地参与空间科学国际合作,也将面临更强烈的国际竞争。建设世界科技强国,继续发挥新时代新型举国体制优势,必须坚持空间科学发展“全国一盘棋”,各方面集智协同。国家自然科学基金将恪守定位,继续发力,推动发达的空间科学成为国家高水平科技自立自强的“金钥匙”。

致谢 感谢中国科学院国家空间科学中心王赤审阅全文,并给予指导和建议;感谢中国科学院国家空间科学中心范全林和宋婷婷对本文的大力支持;感谢国家自然科学基金委员会地球科学部和数学物理科学部同仁为本文提供了详尽的数据和资料。| [1] |

胡文瑞. 初探发展我国空间科学的政策. 中国科学院院刊, 1992, 7(3): 235-237. Hu W R. On the policy of developing China's space science. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 1992, 7(3): 235-237. (in Chinese) |

| [2] |

范全林, 白青江, 时蓬. 关于空间科学概念的若干考证. 科技导报, 2020, 38(17): 100-114. Fan Q L, Bai Q J, Shi P. Textual research on the concepts about space science. Science & Technology Review, 2020, 38(17): 100-114. DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2020.17.010 (in Chinese) |

| [3] |

中国科学院专题调研组. 走向21世纪的中国地球科学. 中国科学院院刊, 1995, 10(1): 27-36. Special research group of Chinese Academy of Sciences. China's earth science in the 21st century. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 1995, 10(1): 27-36. (in Chinese) |

| [4] |

国家自然科学基金委员会, 中国科学院. 未来10年中国学科发展战略: 空间科学. 北京: 科学出版社, 2011. National Natural Science Foundation of China, Chinese Academy of Sciences. China's Discipline Development Strategy in the Next 10 Years: Space Science. Beijing: Science Press, 2011. (in Chinese) |

| [5] |

国家自然科学基金委员会, 中国科学院. 中国学科发展战略: 空间科学. 北京: 科学出版社, 2019. National Natural Science Foundation of China, Chinese Academy of Sciences. China's Discipline Development Strategy: Space Science. Beijing: Science Press, 2019. (in Chinese) |

| [6] |

地球科学发展战略白皮书研究组. 2021-2030地球科学发展战略——宜居地球的过去、现在与未来. 北京: 科学出版社, 2021. Research Group on Earth Science Development Strategy White Paper. The Past, Present and Future of the Habitable Earth: Development Strategy of Earth Science. Beijing: Science Press, 2021. (in Chinese) |

| [7] |

陈思华, 邱焓, 霍红. 国家自然科学基金学科规划对学科发展的影响: 基于文献计量的分析与思考. 科学通报, 2022, 67(7): 630-639. Chen S H, Qiu H, Huo H. Impacts of the discipline plan of National Natural Science Foundation of China on discipline development: Analysis and implications based on the bibliometrics-method. Chinese Science Bulletin, 2022, 67(7): 630-639. (in Chinese) |

| [8] |

丁兆君, 董荣. 从"星簇计划"到"双星计划"——中欧空间科学合作的发端. 中国科技史杂志, 2019, 40(2): 242-252. Ding Z J, Dong R. From Star-Cluster Project to DoubleStar Project-The origin of the Sino-EU space science cooperation. The Chinese Journal for the History of Science and Technology, 2019, 40(2): 242-252. (in Chinese) |

| [9] |

Yang Y Z, Li S, Zhu M H, et al. Impact remnants rich in carbonaceous chondrites detected on the Moon by the Chang'e-4 rover. Nature Astronomy, 2022, 6(2): 207-213. DOI:10.1038/s41550-021-01530-w |

| [10] |

Che X C, Nemchin A, Liu D Y, et al. Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. Science, 2021, 374: 887-890. DOI:10.1126/science.abl7957 |

| [11] |

Tian H C, Wang H, Chen Y, et al. Non-KREEP origin for Chang'e-5 basalts in the procellarum KREEP Terrane. Nature, 2021, 600: 59-63. DOI:10.1038/s41586-021-04119-5 |

| [12] |

Ambrosi G, An Q, Asfandiyarov R. Direct detection of a break in the teraelectronvolt cosmic-ray spectrum of electrons and positrons. Nature, 2017, 552: 63-66. DOI:10.1038/nature24475 |

| [13] |

DAMPE Collaboration. Measurement of the cosmic ray proton spectrum from 40 GeV to 100 TeV with the DAMPE satellite. Science Advances, 2019, 5(9): eaax3793. |

| [14] |

Alemanno F, An Q, Azzarello P, et al. Measurement of the cosmic ray helium energy spectrum from 70 GeV to 80 TeV with the DAMPE space mission. Physical Review Letters, 2021, 126(20): 201102. |

| [15] |

Li Z F, Zeng Z K, Xing Y, et al. Microscopic structure and dynamics study of granular segregation mechanism by cyclic shear. Science Advances, 2021, 7(8): eabe8737. DOI:10.1126/sciadv.abe8737 |

| [16] |

Kong L D, Zhang S, Zhang S N, et al. Insight-HXMT discovery of the highest-energy CRSF from the first galactic ultraluminous X-ray pulsar swift J0243.6+6124. The Astrophysical Journal Letters, 2022, 933: L3. |

| [17] |

Lu C Y, Cao Y, Peng C Z, et al. Micius quantum experiments in space. Reviews of Modern Physics, 2022, 94(3): 035001. |

| [18] |

程惠红, 孙长青, 王聪. 国家自然科学基金地球物理学和空间物理学学科布局规划研究. 科学通报, 2021, 66(2): 176-186. Cheng H H, Sun C Q, Wang C. Optimization of the discipline layout of geophysics and space physics sciences in the National Natural Science Foundation of China. Chinese Science Bulletin, 2021, 66(2): 176-186. (in Chinese) |

| [19] |

刘强, 颜景志, 董国轩. 新时代我国天文学科发展的思考. 中国科学基金, 2019, 33(5): 520-524. Liu Q, Yan J Z, Dong G X. Suggestions on the development of astronomy in China for a new era. Bulletin of National Natural Science Foundation of China, 2019, 33(5): 520-524. (in Chinese) |