2. 中国科学院文献情报中心 北京 100190

2. National Science Library, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China

星空浩瀚无比,探索永无止境,只有不断创新,中华民族才能更好走向未来。航天梦是强国梦的重要组成部分,要努力建设航天强国和世界科技强国。习近平总书记的系列重要讲话是我国今后一段时间进行科技创新工作的重要指导和根本遵循。

我国作为有重要影响的航天大国,航天界的一个基本共识是:我国空间技术发展最好,空间应用有待加强,空间科学相对最弱。多位空间科学领军人物更是一针见血地指出“要建设航天强国,亟需补齐空间科学短板”①。

① 航天强国建设别缺了空间科学和应用. (2018-03-05)[2022-07-11]. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/3/404476.shtm.

为此,本文首次尝试构建了空间科学强国的综合评价指标体系,并就我国与世界空间科学强国在各主要指标上的表现展开横向对比分析,以期找出我国空间科学的真实差距、发展潜力和努力方向,助力科学谋划和加快建设航天强国。

1 空间科学强国的定义当前科学界关于世界科技强国定义和内涵的认知不断深化[1],我国科技强国建设的重点科技布局和关键路径设计日益清晰[2]。但是,中国离航天强国到底有多远的研究[3]却较少。根据2022年国务院新闻办发布的《2021中国的航天》②提出的发展愿景,航天强国指的是自由进出空间能力、高效利用空间能力、有效管控太空能力和科学认知太空能力都达到世界一流水平的航天国家,而其中科学认知太空能力属于航天强国的核心特征和关键能力,是人类和平利用空间、维护国家空间安全的“科学密码”。

② 中华人民共和国国务院新闻办公室. 2021中国的航天. (2022-01-28). http://www.scio.gov.cn/ztk/dtzt/47678/47826/index.htm.

空间科学、空间技术和空间应用构成了我国航天活动的三大领域,三者密切联系、相互促进[4],是中国“大航天”的“三大支柱”(图 1),但各自的使命定位和价值作用并不等同。空间科学本身是开放的,是天文学、物理学等传统学科进入空间时代、利用航天器平台的新发展阶段,日益成为基础研究原创突破的“策源地”[5],对于实现“从0到1”突破具有重大现实意义。这也凸显了加速空间科学发展对建设科技强国的关键支撑作用。

|

| 图 1 空间科学、空间技术和空间应用是中国“大航天”的支柱 Figure 1 Space science, space technology, and space application are main pillars of China Space |

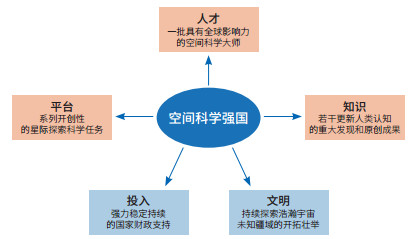

一个国家的强大与否,除了自身不断发展进步,还取决于该国与其他国家实力的横向全方位对比。美国是社会公众、媒体界、航天界和科学界公认的航天强国、空间科学强国[6],笔者剖析其突出特征,并结合航天发展趋势,尝试对“空间科学强国”给出如下定义(图 2):空间科学强国是拥有一批杰出的科学大家,依托充裕持续的国家财政投入,实施了系列标志性的空间探索任务,产出了更新人类知识图谱的新发现、新知识,保障和提升了人类生存质量、不断拓展着人类发展疆域的航天国家。

|

| 图 2 空间科学强国的定义与内涵 Figure 2 Definition and connotation of space science strength |

学界谈及科技强国时,常从规模、基础、质量和效益等方面因素进行综合考量,旨在揭示我国在主要科技指标上的表现与差距[7]。空间科学承载了更多国家需求、使命担当的价值,唯有率先建成空间科学强国,方不负构建科技强国的“四梁八柱”之重托。具体到航天领域,有两点需要注意:①回溯世界航天近半个世纪的历史,苏联和俄罗斯是不可忽略的重要角色;②英、法、德等国主要在泛欧一体化框架下,通过欧盟(EU)和欧洲航天局(ESA)遂行航天发展,可视作整体考虑,而在各国家层面主要为军用航天,不属于本研究的范围。聚焦空间科学,中国应对标以美国为主,包括欧洲、俄罗斯等的航天大国/强国或机构。

就全球航天领域实力评价而言,美国富创公司(Futron)于2008年提出了“航天竞争力指数(SCI)”概念,曾连续多年就美、欧、俄、中、日、印等10余个国家或地区的航天竞争力、航天产业投资及其效益开展比较分析[8]。欧洲咨询公司(Euroconsult)也持续发布航天和卫星产业评估报告和十年预测等[9]。国内亦有关于全球和美、欧、俄等国家或地区航天能力发展的评估研究[10]。中国工程院持续开展了3期航天强国战略及深化研究,确定了建设航天强国的目标和重点③。日本科学技术振兴机构(JST)2014年开展了涉及空间科学评价的研究,较早引起国人关注,其研究针对世界主要航天国家,就空间科学、运载火箭、空间应用和载人航天等内容邀请专家打分(满分100分)和排序:美国95分,中国48分,位列美、欧、俄、日之后;就空间科学单项20分而言,美国19分,中国仅4分[11]。当前,中国科学院也部署了建设空间科学强国主要途径和政策建议的重点课题。

③ 陆琦. 王礼恒院士:建设航天强国急需军民深度融合 . (2018-05-30)[2022-07-11]. https://news.sciencenet.cn/htmlnews/2018/5/413448.shtm.

2.2 空间科学强国指标体系构建原则与研究过程在准确把握空间科学强国内涵的基础上,本着体现综合性为主、主观指标与客观指标相结合、从整体角度进行综合评价的原则,本研究尝试构建一套相对独立完整的空间科学强国评价指标体系,以期为决策者了解我国空间科学整体实力在全球的位置、不足和世界发展格局提供理论支撑。

本文以系统工程思想为基础,按“ 3个结合”方法开展研究:①理论研究与案例分析相结合;②定性分析与定量计算相结合,以定量为主;③层次分析法(AHP)与德尔菲法(Delphi)相结合。构建过程分为3个阶段:①根据空间科学强国涉及的人才、平台、知识、投入和文明等特征,提出了空间科学强国三级指标体系框架,合理配置了各指标的权重值。②邀请航天界知名院士学者组成专家组进行咨询评议。③综合集成专家趋势研判与文献计量分析,形成较完善的空间科学强国指标体系方案。

鉴于指标体系直接关乎空间科学强国评价的准确性和可信度,研究团队就前两个阶段的研究成果多轮次征询了院士专家的意见,并得到广泛肯定和具体指导:星际探索是空间科学的关键,新理论新发现是空间科学的灵魂,建议增加相关权重;区别于航天强国评价指标体系,空间科学对航天工业体系的带动作用在本研究中不宜过分强调。

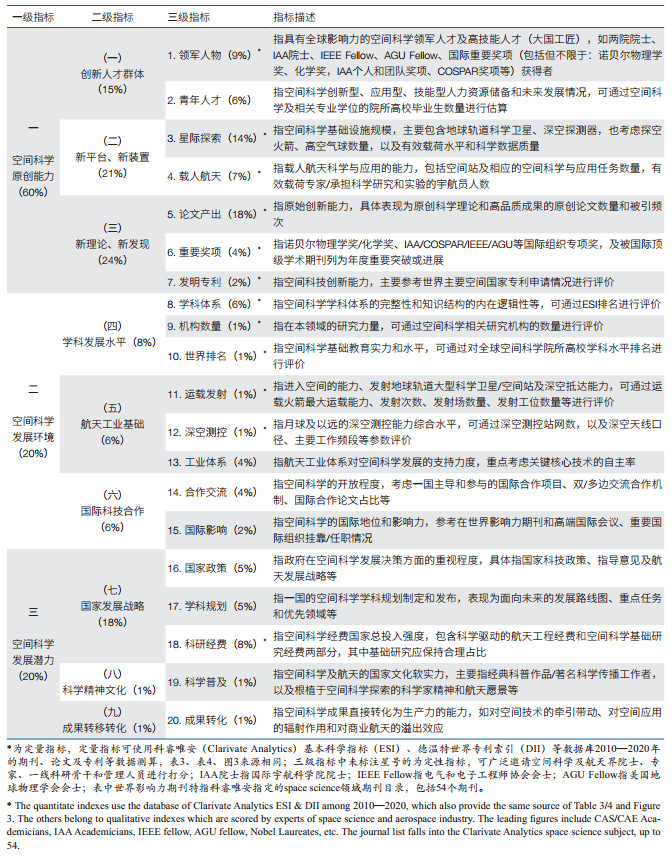

2.3 指标体系内容及其解读本研究尝试构建的空间科学强国指标体系(表 1)体现了空间科学强国内涵的核心特征。其中:一级指标共3个,反映一国空间科学的当今竞争力和未来成长力;二级指标共9个,主要从全面性和完整性考虑,反映了影响空间科学国家能力水平的关键因素;三级指标共20个,主要考虑可获得性、可比较性和弱相关性,选取各领域最具有代表性的指标,按照定性和定量分别进行衡量。

(1)空间科学的核心使命是通过新发现、寻找新规律、形成新理论、产生新知识。因此一级指标空间科学原创能力的权重最高,也是空间科学强国内涵的最核心表达;具体体现在出人才(创新人才群体)、建平台(新平台、新装置)、出成果(新理论、新发现)3个方面。例如,二级指标中“新平台、新装置”着重强调空间科学卫星工程和任务,以及有效载荷创新技术突破,具体表现为星际探索和载人航天2个三级指标,前者与国际通称的机器人空间探索相对应,后者强调载人航天空间科学与应用。需要说明的是,以地面科技基础设施为主的大科学工程与大科学计划如500米口径球面射电望远镜(FAST)不属于本指标计量范围,但是其对科技强国的支撑能力不可忽视。

(2)空间科学发展环境和发展潜力代表了国家的空间科学成长力。本研究考虑了航天工业体系的全面性和完整性,以便与并行开展的航天强国指标体系④呼应,但二级指标“航天工业基础”更强调行业规模和技术水平对空间科学研究价值链的全方位支撑。基础研究不以直接商业化为目的、短时间内很难直接转化为生产力。为此,本研究设立了二级指标“成果转移转化”,主要考虑一国空间科学成果转化为生产力的潜力,如对空间技术的牵引带动、对空间应用的辐射作用和对商业航天的溢出效应。随着空间科学不断获得关于太阳系的新认知,以及空间技术能力的持续提升,空间资源开发也将成为空间应用新的增长点。

④ 航天强国指标体系为中国工程院战略研究与咨询重点课题“航天强国发展若干重大问题研究(二期):空间科学”(2021—2022)研究成果

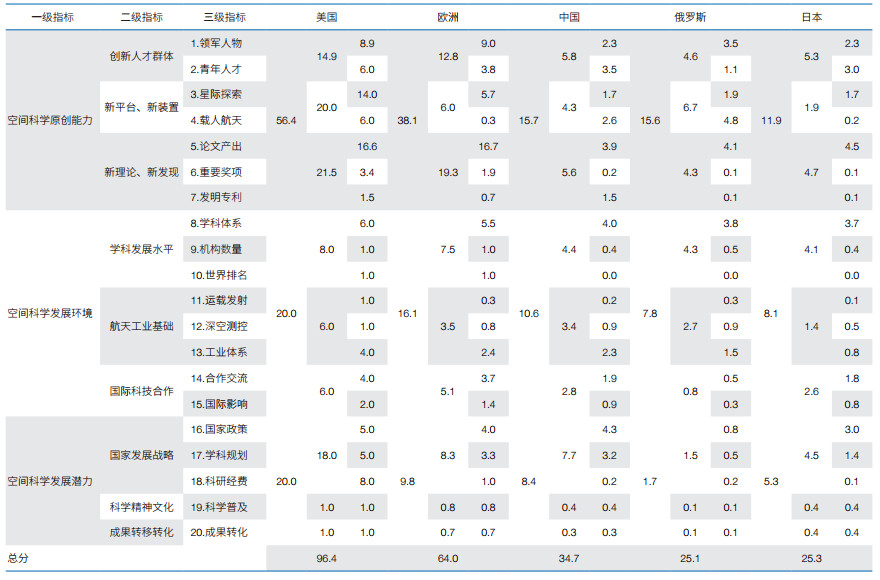

3 世界空间科学强国评价结果 3.1 美、欧空间科学世界领先基于空间强国指标体系,本文获得了以2021年为基线的美国、欧洲、俄罗斯、日本、中国5个国家或地区的空间科学发展水平评价结果(表 2)。

|

对应国家航天发展能力“航天强国、航天大国、航天新兴国家”的划分,本文对空间科学强国指标体系提出了两道“标准线”,60分以上为空间科学强国,25—60分为空间科学大国,25分以下为空间科学新兴国家。从表 2看,美国当仁不让成为世界空间科学发展榜首,且优势极其明显,也与既往研究结论吻合[6]。而欧洲刚跨过及格线,与美国相比存在较大差距,不过其泛欧框架利于孕育国际合作文化,科学任务基本也保持着“并跑”状态,其学科规划实践也颇有成效和影响[12]。中国、俄罗斯、日本构成第二梯队,但整体上也都属于刚跨过25分的空间科学大国“标准”,距离60分还有巨大的提升空间。其中空间科学原创能力是拉开各国排序的最关键指标。按我国航天前辈的形象说法,中国空间科学在世界上处于“二锅头”,排在第二梯队的首位。苏联率先开启了人造卫星和载人航天的大幕,苏联解体后俄罗斯努力维持了空间科学投入,但在发展环境和潜力方面处于劣势,在星际探索、载人航天等方面有较强的积淀和能力。日本于2008年5月通过了《宇宙基本法》,支持空间开发利用;持续制定和完善了4版《宇宙基本计划》;重视技术试验卫星的技术转移,并在小行星探测领域世界领先[13]。从表 2可以看出,日本在青年人才、合作交流、国家政策等多个三级指标上超过俄罗斯,已快速成长为世界空间科学大国。

3.2 我国空间科学发展潜力在构建空间科学强国指标体系的过程中,我们注意到:一方面,我国目前在青年人才、学科规划和国家政策等指标的排名已跻身国际前列,反映出新型举国体制下国家对航天、空间科学领域的逐渐重视和未来发展的巨大潜力,同时一些暂时落后的指标也大有作为空间。例如,表 2中国载人航天分值不及美国50%,也低于俄罗斯。但是随着2022年底中国空间站即将建成及后续巡天空间望远镜(CSST)的发射,基于载人航天平台,更大规模的世界级空间实验和前沿研究必将大幅提升我国空间科学原创能力[14]。另一方面,剖析中、美两国主要研究机构、科学家群体的情况发现:尽管我国重大原创突破非常欠缺,亟待建设高水平空间科学创新群体,但空间科学领域基础研究进入高增长阶段,部分学科领域已接近并跑,国家战略科技力量主力军作用凸显。

3.2.1 建设高水平空间科学创新群体近年来,科睿唯安持续发布年度“高被引科学家”名单⑤,但空间科学领域我国高被引科学家竟然为零。实际上,这种情况自2014年以来一直存在(如表 3所示)!这直指我国空间科学原创能力偏弱的软肋,值得重点关注。

⑤ 科睿唯安. 2021年度高被引科学家白皮书.

|

以现有标准衡量,我国有国际影响力的空间科学家数量太少,主要源于国内高被引论文数太少,发表高被引论文是入选高被引科学家的第一步。亟需我国学者持续聚焦和深耕世界空间科学重大前沿,并加大新一代青年人才培养力度,以持续产出高质量研究成果。

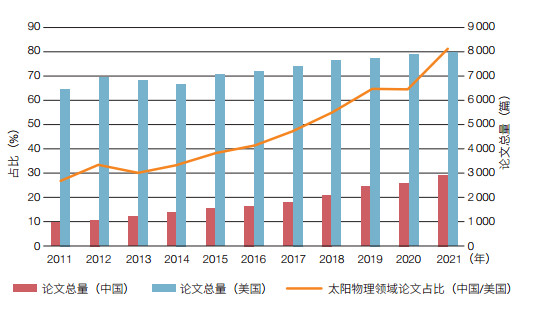

3.2.2 激发我国空间科学的发展优势分析过去11年来中、美两国空间科学领域论文数据,美国呈现逐渐增加的趋势,但我国论文数量亦逐年增加且增速显著高于美国,论文总数已由仅占美国15%,提升到1/3以上(图 3)。与此同时,我国空间科学个别领域已逐渐向空间科学强国靠近。例如,在我国有优势的太阳物理领域,长期以来主要依靠国外数据和地面观测,论文总数已由仅占美国25% 提升到近三年平均70%,2021年占比甚至高达80%。随着2022年我国首颗综合性太阳探测卫星先进天基太阳天文台(ASO-S)的发射升空[15],利用这些自主科学卫星平台,我国太阳物理研究乃至整个空间科学的原创能力飞跃可期。

|

| 图 3 中国和美国近10年空间科学论文数量对比 Figure 3 Comparison of publications between USA and China in space science during past 10 years |

我国空间科学相关高校和科研机构数量仅为美国的60.4%(492/815),相应的“机构数量”三级指标在未来若干年内难以明显提升。就空间科学研究而言,我国TOP20机构的论文与美国相比仍有不小差距(如表 4所示),但深入分析表明,它们产出的论文数量和被引频次对我国的贡献占比分别达到了69% 和70%,远超美国相应机构占比(38% 和31%),是我国空间科学发展的“排头兵”。需要指出的是,表 4中并未包括我国全部空间科学任务工程实施机构。

|

我国与当今世界空间科学强国相比差距显著,其中空间科学原创能力落后是首要因素。本研究通过构建空间科学强国指标评价体系,得出我国空间科学实力位居世界第三的结论,但本研究并不想止步于此,因为剖析导致该现状的原因、明晰改变该现状的抓手更具现实和长远意义。

4.1 我国空间科学发展必须抓住21世纪的历史机遇空间科学成为我国航天强国建设的短板是有其历史原因的。中国航天几乎与世界航天同时起步,但我国空间科学发展历史过短的事实长期以来被忽视。美国空间科学与其航天发展高度同步。1958年1月美国首颗卫星“探索者1号”升空,随即发现了地球辐射带,成为世界空间科学探索时代开启的最重要标志。同年3月“空间科学”(space science)首次出现在美国总统科学咨询委员会报告中,自此空间科学成为美国航天发展的重要组成部分[4]。我国的空间科学发展起步较晚,经历了3个阶段:2000年之前的摸索阶段、2000—2016年的现代空间科学阶段或起步阶段,2016年以后的空间科学新时代阶段。“双星计划”是我国第一个以科学为目标牵引立项的科学卫星任务。载人航天与探月工程均为兼顾科学目标的国家重大工程。即使如此,我国空间科学的起步和发展也不是线性过程,依然出现了21世纪前10年的空间科学任务空白,直到2011年国家批准中国科学院实施空间科学战略性先导科技专项系列科学卫星任务,至此,中国航天才开始真正发力空间科学。2016年,习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上强调指出,“浩瀚的空天还有许多未知的奥秘有待探索,必须推动空间科学、空间技术、空间应用全面发展”,我国空间科学才真正迈入了加速发展的新时代。中国航天70载,空间科学20年。至建国百年,我们实际上要用21世纪50年的加速发展,完成美国从20世纪中叶开始的100年空间科学发展路。

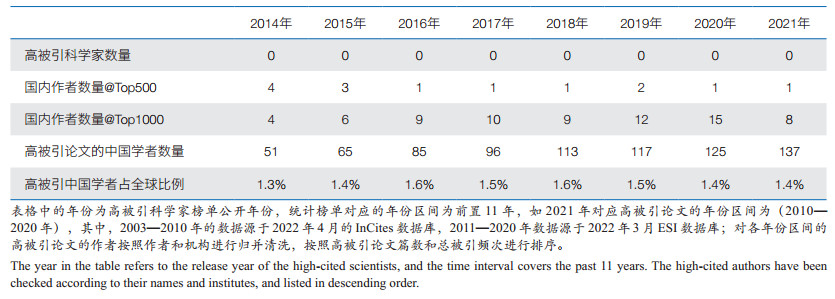

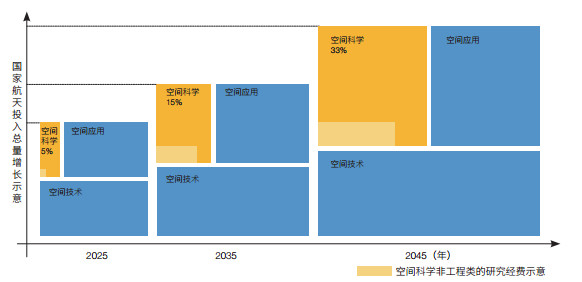

4.2 我国应通过国家空间科学投入双15% 占比的增长引爆空间科学原创力在空间科学强国指标体系中,国家科研经费在指标体系中的权重较小(8%),但它对空间科学发展却至关重要,是国家意志的直接体现。而破解航天强国空间科学短板的密码在于大幅度提升我国的空间科学原创能力,这就要求我们必须直面国际空间科学最前沿、挑战最重大最根本的问题。

我国空间科学的原创性成果较少,对人类知识的贡献度与大国地位不相称,一个重要的原因是投入有限,以2021年为例,我国对空间科学经费的投入,大致只相当于ESA的1/5、NASA的1/50。21世纪以来,我国空间科学任务年均不到1个。空间科学基础研究经费从“十三五”才开始布局,主要体现在科学技术部国家重点研发计划等,不足空间科学投入的1%[16]。亟需逐步增加空间科学在我国整个航天总投入中的占比,从当前的不足5%,以每5年增加5% 的速度稳定增长,到2035年占到整个航天总投入的15%。此外,在空间科学总投入中的非工程类的研究经费实现同比增长,到2035年占空间科学总投入的15%(图 4)。

|

| 图 4 努力推动我国实现空间科学国家投入未来30年稳定增长 Figure 4 Expectation of increase of China national space science investment in coming 3 decades |

鉴于我国国家综合实力持续提升,我国空间科学的发展未来可期。而回归本研究构建的空间科学强国指标体系来看,意味着用三级指标科研经费不到0.2分值的增长,带动一级指标空间科学原创力近20分的100倍提升,其倍增效应超乎想象!

根据相关研究预测[17],实现建设科技强国目标,至2035年和2050年,我国获诺贝尔科学奖项将实现量的突破。实际上,基于现有我国航天的自主创新能力和潜力,聚焦我国有基础有优势的极端宇宙、时空涟漪、日地全景、宜居行星等科学主题,坚持重大科学目标牵引、坚持重大成果导向,不以航天器大小论英雄,而是通过凝聚中国智慧,采取中国特色的技术方案,未来我国空间科学探索成果取得诺奖级重大成果指日可待。

4.3 关于空间科学强国指标体系未来仍有大量工作亟待开展空间科学强国指标体系是动态发展的。我国一方面要根据各国空间科学竞争力的发展情况定期开展监测和评价,针对不足集中发力、取人之长助己跨越;另一方面还要根据国际空间科学发展涌现的新特点,将影响空间科学发展的关键元素用指标的形式予以体现,从数据的角度客观呈现出影响空间科学发展的关键要素,持续完善和优化指标体系,使其紧贴实际,具有鲜活的生命力。

此外,本文研究之所以采用科睿唯安的数据,主要是考虑它在21个基本科学指标(ESI™)学科中明确列出了“空间科学”,利于课题研究快速切入。但是必须指出,科睿唯安对空间科学的“理解”主要局限于天文学和天体物理学,与我国空间科学领域的内涵还有很大区别,某种程度上也会影响对相关研究机构数据的采信度。而另一个学术信息分析公司爱思唯尔虽然也发布“中国高被引学者”榜单,或许因为商业利益及同行竞争考虑,它甚至都没有单独对空间科学进行分析,相关数据沉没在传统的地球物理学中。相关研究人员未来有必要整合两个数据源,优化完善相关空间科学强国指标的分值计算,更准确反映国家空间科学竞争力。

致谢 本研究得到了王礼恒院士、龙乐豪院士、戚发轫院士、叶培建院士的鼓励和指导,王赤院士领导了本研究,中国航天系统科学与工程研究院贾宁、徐广玉等曾参与相关讨论,多位航天与空间科学一线骨干接受课题组访谈,在此谨表诚挚谢意。| [1] |

玄兆辉, 曹琴, 孙云杰. 世界科技强国内涵与评价指标体系. 中国科技论坛, 2018, (12): 28-34. Xuan Z H, Cao Q, Sun Y J. Research on the connotation and evaluation indicator system of science and technology powerhouse. Forum on Science and Technology in China, 2018, (12): 28-34. (in Chinese) |

| [2] |

中国科学院. 科技强国建设之路: 中国与世界. 北京: 科学出版社, 2018. Chinese Academy of Sciences. The Road of Building a Powerful Country in Science and Technology: China and the World. Beijing: Science Press, 2018. (in Chinese) |

| [3] |

潘坚. 中国离航天强国到底有多远?——从一种定量分析的视角来预测. 中国航天, 2013, (10): 30-33. Pan J. How far is China from a space power? Predicting from the perspective of quantitative analysis. Aerospace China, 2013, (10): 30-33. (in Chinese) |

| [4] |

范全林, 白青江, 时蓬. 关于空间科学概念的若干考证. 科技导报, 2020, 38(17): 100-114. Fan Q L, Bai Q J, Shi P. Textual research on the concepts about space science. Science & Technology Review, 2020, 38(17): 100-114. DOI:10.3981/j.issn.1000-7857.2020.17.010 (in Chinese) |

| [5] |

王赤. 打造空间科学"梦之队"努力实现高水平科技自立自强. 中国科学院院刊, 2021, 36(Z2): 36-43. Wang C. To realize high-level scientific and technological self-reliance by constructing "Dream Team" of space science. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(Z2): 36-43. (in Chinese) |

| [6] |

范全林, 白青江. 美国空间科学的发展及其启示. 科技导报, 2019, 37(21): 73-87. Fan Q L, Bai Q J. American space science development and its enlightenment. Science & Technology Review, 2019, 37(21): 73-87. (in Chinese) |

| [7] |

沈艳波, 王崑声, 马雪梅, 等. 科技强国评价指标体系构建及初步分析. 中国科学院院刊, 2020, 35(5): 593-601. Shen Y B, Wang K S, Ma X M, et al. Construction and analysis of science and technology power evaluation system. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2020, 35(5): 593-601. (in Chinese) |

| [8] |

成振龙. 富创公司发布《 2014年全球航天竞争力指数》报告. 卫星应用, 2014, (8): 23-29. Cheng Z L. Futron released the "2014 Global Aerospace Competitiveness Index" report. Satellite Application, 2014, (8): 23-29. (in Chinese) |

| [9] |

杨帆. Euroconsult发布2020政府航天计划报告. 空间科学学报, 2021, 41(2): 178-179. Yang F. Euroconsult releases Space Economy Report 2020. Chinese Journal of Space Science, 2021, 41(2): 178-179. (in Chinese) |

| [10] |

张召才, 王帅. 世界航天能力发展评估. 国际太空, 2018, (12): 4-10. Zhang Z C, Wang S. Global space development assessment. Space International, 2018, (12): 4-10. DOI:10.3969/j.issn.1009-2366.2018.12.002 (in Chinese) |

| [11] |

杨帆, 韩淋, 王海名, 等. 国际空间科学发展态势研究与思考. 中国科学院院刊, 2014, 29(5): 603-612. Yang F, Han L, Wang H M, et al. Development trends and features of worldwide space science research. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2014, 29(5): 603-612. (in Chinese) |

| [12] |

王赤, 时蓬, 宋婷婷, 等. 远航2050:欧洲空间科学规划及启示. 科技导报, 2022, 40(4): 6-15. Wang C, Shi P, Song T T, et al. Voyage 2050: ESA Science's long-term plane and enlightenment. Science & Technology Review, 2022, 40(4): 6-15. (in Chinese) |

| [13] |

郭锐. 冷战后日本航天产业发展及其军事化的影响. 同济大学学报(社会科学版), 2016, 27(4): 26-36. Guo R. The impacts of Japanese aerospace industry development and its military application after the cold war. Journal of Tongji University (Social Science Section), 2016, 27(4): 26-36. (in Chinese) |

| [14] |

Gu Y D. The China Space Station: A new opportunity for space science. National Science Review, 2022, 9(1): nwab219. DOI:10.1093/nsr/nwab219 |

| [15] |

甘为群, 颜毅华, 黄宇. 2016—2030年我国空间太阳物理发展的若干思考. 中国科学: 物理学力学天文学, 2019, 49(5): 6-19. Gan W Q, Yan Y H, Huang Y. Prospect for space solar physics in 2016–2030. Scientia Sinica (Physica, Mechanica & Astronomica), 2019, 49(5): 6-19. (in Chinese) |

| [16] |

范全林, 宋婷婷, 时蓬, 等. 发达的空间科学是航天强国的重要标志. 航天政策研究, 2021, 4: 2-7. Fan Q L, Song T T, Shi P, et al. Developed space science is an important symbol of space power. Space Policy Research, 2021, 4: 2-7. (in Chinese) |

| [17] |

张志强, 田倩飞, 陈云伟. 科技强国主要科技指标体系比较研究. 中国科学院院刊, 2018, 33(10): 1052-1063. Zhang Z Q, Tian Q F, Chen Y W. Research on main scientific and technological indicators of science and technology power. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2018, 33(10): 1052-1063. (in Chinese) |