2. 中国科学院大学经济与管理学院 图书情报与档案管理系 北京 100049;

3. 中国科学院 发展规划局 北京 100864

2. Department of Library, Information and Archives Management, School of Economics and Management, University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China;

3. Bureau of Development and Planning, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100864, China

新一轮科技革命和产业变革加速推进,多学科交叉融合和数据驱动的发展趋势之下,科技创新的组织方式正在发生巨大的变化,国家创新体系中任何主体都难以单独应对科技革命,需探索新型组织模式以更好地聚合创新资源、集成创新能力、释放创新动力[1]。国家科研机构作为国家创新体系及国家战略科技力量的重要组成部分,肩负着服务国家目标、引领科技发展的重要使命。习近平总书记在2021年两院院士大会上指出,“国家科研机构要以国家战略需求为导向,着力解决影响制约国家发展全局和长远利益的重大科技问题,加快建设原始创新策源地,加快突破关键核心技术”[2],这一论述为新时期我国国家科研机构的改革发展指明了方向。

面对新一轮科技革命和产业革命发展趋势及国家战略需求,国家科研机构应该如何明确发展定位、调整研究布局和管理运行方式,国际相关机构的改革实践可提供一定启示。作为世界科技强国之一,英国曾因20世纪90年代深入推进公共科研机构私营化改革而备受瞩目,近年来面向技术变革机遇和国家发展需求重新调整了发展思路,尤其是围绕人工智能、生命健康等国家战略优先领域,采用跨部门集成方式建设一批研究机构,整合大学、民间机构等多主体资源,联合多学科优势力量推动科学突破及应用转化。

本文从科技政策历史角度,研究了英国公共科研机构体系的发展历程,分析了近10年该体系面临的发展环境、突出问题及改革趋势,剖析了新时期公共科研机构组织建设的新模式,以期为我国国家科研机构的改革发展及新型研发机构的建设提供启示借鉴。

1 英国公共科研机构的历史演进英国公共科研机构体系由一系列从事科研活动的公共实体组成,服务于广泛的政府目标,保障关键科学领域的国家战略资源,为政策制定和法规监管提供科学依据,为企业创新提供基础设施与科学服务①。从19世纪中叶到21世纪初,这一体系逐步形成政府部门研究机构和研究理事会研究机构两大类别。前者以政府实验室为核心②,服务于国防、工业、卫生等政府部门需求,由各部门所有或提供主要资助;后者围绕物理学、天文学、生物学等基础科学及环境、食品等公益性领域开展研究,运行管理国家大型科研基础设施,由7家研究理事会所有或提供主要资助。体系发展经历了3个主要阶段:

① Cabinet Office. Tailored reviews of public bodies: Guidance. (2019-05-24). https://www.gov.uk/government/publications/tailored-reviews-of-public-bodies-guidance.

② 除了政府实验室之外,政府部门研究机构还包括国家医疗服务体系(NHS)区域创新中心及博物馆、图书馆等文化类机构。本文主要关注政府实验室。

1.1 两次世界大战与公共科研机构体系初步形成19世纪中叶以前,英国的科研活动以私人资助、学会组织、个人开展为主要形式。随着贸易、卫生等领域对科技需求的日益增加,政府开始建设一些研究机构提供地理调查、化学检验等服务;受到德国工业快速发展及帝国物理技术研究所的触动,英国在1900年建立国家物理实验室,以促进科学知识应用于工商业活动,其成立标志着英国从国家层面开始实质性地支持科学研究[3]。

第一次世界大战证明了科学技术的重要性,促使英国开始重视对科技活动的组织。海陆空三军各自建立了研发部门,开展工程学、物理学、化学领域的研究及新式武器、军用设备的试验[4]。战备相关的工业领域也受到重视,英国科学与工业研究部于1916年成立,资助大学、技术学院和工业研究协会开展研究,同时建设化学、建筑、燃料、食品等领域的实验室或研究站,接管国家物理实验室等已有机构③。

③ The National Archives. Records created or inherited by the Department of Scientific and Industrial Research, and related bodies. [2022-05-08]. https://discovery.nationalarchives.gov.uk/details/r/C89.

两次世界大战之间,英国的研究理事会制度已现雏形。1918年,以霍尔丹勋爵为首的政府机制委员会建议将“通用研究”与政府部门的研究分开,由“咨询委员会”(即后来的研究理事会)承担并由独立部门监督④。医学研究理事会于1920年率先成立,包括国家医学研究所等研究机构。英国研究理事会独立于政府部门、根据研究人员评议意见分配研究经费的理念后来被引述为“霍尔丹原则”,成为英国保护学术自由和科学卓越的基石。

④ Innovation, Universities, Science and Skills Committee. Putting science and engineering at the heart of government policy. (2009-07-08). https://publications.parliament.uk/pa/cm200809/cmselect/cmdius/168/16807.htm#note123.

1.2 国家盛衰转折与公共科研机构管理机制调整冷战初期,英国追求国家威望的全面竞争战略使其公共科研机构体系进一步发展壮大。英国政府重点投入以任务为导向的大型项目[5],如原子能、飞机、火箭等,特别是在牛津郡哈维尔地区建立了原子能研究所、卢瑟福高能实验室等机构,使得这一区域成为20世纪下半叶英国原子能技术研发的主要中心。

但到了20世纪60年代,英国的殖民统治快速瓦解,国际地位和经济状况下滑,与国家威望相关的大项目被放弃或削减,伴随着科技管理制度的调整,由政府部门和研究理事会分散管理的公共科研机构体系逐渐成形。1965年英国颁布《科学与技术法案》,研究理事会制度正式确立,其法定职能为开展和资助科学研究;科学与工业研究部拥有的15个实验室伴随政府部门的多次调整,分别被纳入工业、交通、农业等部门。

20世纪70年代特别是石油危机之后,英国的经济衰退更加严重,科研投入更加注重实用性。1971年,英国内阁中央政策审查小组负责人罗斯柴尔德勋爵提出,政府部门的研究(特别是应用研究)应按照“客户-承包商原则”组织,政府部门作为“客户”提出需求并支付费用,实验室或研究所作为“承包商”开展工作;他还提议将研究理事会的应用研究资金转移到相应“客户”部门预算中,虽遭到科学界强烈反对但最终被政府采纳[5, 6]。

1.3 新公共管理运动与公共科研机构私营化转型20世纪80年代,撒切尔政府奉行新自由主义理念,重视发挥自由市场的作用,在国家行政领域开展了以“经济、效率、效益”为核心的新公共管理运动,从而改变了政府部门与所属实验室的关系。一方面,政府部门将大部分实验室转为执行机构,执行机构仍属于政府部门的一部分,但在部门既定的政策和资源框架下独立履行特定职能;另一方面,政府削减科研经费,并在20世纪80年代末将资助重点从“靠近市场”的研究转向基础科学,认为前者应由企业投入而不是政府承担,这一转变导致政府实验室经费大幅缩减[7]。

至20世纪90年代初冷战结束,英国的科技发展重点彻底转向服务经济发展。此时英国公共科研机构改革触及产权问题,部分机构走上私营化道路。英国内阁办公室效率小组对50余家科研机构进行审查之后,工业、农业等政府部门率先推动改革,1995— 1997年将9家政府实验室从执行机构转变为3种组织形式[8, 9]:①政府所有-承包商运营(GOCO),如国家物理实验室;②担保有限公司(非营利法人),如交通研究实验室;③股份有限公司并出售,如政府化学家实验室。2001年,英国当时最大的政府实验室——国防评估与研究机构被拆分,敏感性研究业务保留为国防科学与技术实验室,其余业务转为奎奈蒂克国防技术公司[10]。

英国的研究理事会体系于1994年进行重组,生物技术与生物科学、自然环境两家研究理事会对所属科研机构进行了调整或撤并,并在之后的十余年中逐步推进私营化,其半数以上机构转为担保有限公司身份并注册为慈善组织。大部分转制后的机构依然服务于公共目标、获得研究理事会长期战略性资助,仍然属于公共科研机构体系的一部分。

2 新时期英国公共科研机构的发展环境和改革趋势21世纪新一轮科技革命和产业变革孕育兴起的背景之下,英国先后经历了世界金融危机、脱离欧盟及近年来新冠肺炎疫情的巨大冲击,科学技术逐渐成为经济复苏、抗击疫情、国家安全、绿色转型等国家目标的核心支撑。英国政府就公共科研机构改革中存在的问题进行反思,结合新时期发展需求进行了新一轮调整和建设。

2.1 近10年英国科技战略与政策的走向强化卓越的科学基础,设立全球科学强国目标。英国自2017年起大幅增加公共研发投入,设立了到2027年研发投入占GDP 2.4% 的目标;完善研发资助体系,成立英国研究与创新署(UKRI),在保障科研双重资助体系基础上,加大对跨学科交叉及转化应用阶段的支持。高度重视全球科技人才,改革移民签证制度、设立全球人才签证,英国首相办公室下设人才办公室,跨部门协调顶尖科技人才招聘工作。

聚焦战略技术领域,引导创新面向重大挑战。根据科技变革机遇、本国科研优势和产业能力确立战略技术领域,包括人工智能与高级计算、工程生物学、生物信息学与基因组学、先进材料与制造、能源与环境技术、机器人与智能机器、电子光子与量子技术⑤。设置清晰的创新使命,引导技术创新面向国家和全球重大挑战,如老龄化、气候变化等,利用重大创新计划、组合投资、政府采购、技术监管等广泛的资金和政策杠杆,引导学术界、产业界和民间力量共同努力达成既定目标。

⑤ Department for Business, Energy & Industrial Strategy. UK innovation strategy: Leading the future by creating it. (2021-07-22). https://www.gov.uk/government/publications/uk-innovation-strategy-leading-the-future-by-creating-it.

着力激发企业创新活力,立志成为全球创新中心。促进私营企业对创新的投资和信心,为企业创新创造良好的条件,在金融、基础设施、税收、监管、技术采用等方面采取行动。如设立“英国耐心资本”为高潜力创新企业提供长期金融支持,设立“连接能力基金”支持大学集群与企业合作开展研究商业化活动,启动面向第四次工业革命的监管体系改革、标准和国家质量基础设施行动计划等。

2.2 对公共科研机构私营化改革的反思私营化改革之后的20多年,英国国家创新体系中各主体的力量格局发生了巨大变化。从研发经费角度看,英国公共科研机构与大学执行的研发经费之比从1995年的1∶1.3下降至2015年的1∶3.8,呈现出明显的此消彼长态势。英国的企业一直占据研发活动的主导地位,但研发投入强度与美国、德国等主要科技强国相比,至少有一半的差距。

英国政府对改革后的公共科研机构不断有所评价和反思,尤其是在国际竞争日益激烈、新兴技术加速发展、脱欧后谋求新发展的形势下有了新的认识。私营化改革将公共科研机构(尤其是政府实验室)推向市场,强调了经济性和高效率,却忽视了他们在国家创新体系中应有的战略性角色和桥梁性作用——承担国家赋予的公共使命和研究任务,弥补企业在创新早期阶段活动的不足。

英国政府科学办公室、第三方独立评估等对公共科研机构的发展提出建议,概括起来主要包括4点:①政府应提供长期资金支持公共科研机构履行其核心使命⑥;②增强其外部合作能力,特别是与私营部门、地方政府等的合作能力⑦;③探索其专利、数据等知识资产的转移转化机制,建立政府技术转移办公室及早期投资基金⑧;④提升政府实验室之间的协调管理,维护核心研究能力和关键基础设施,确保他们在日常和危机时期中的协作。

⑥ Government Office for Science. Government science capability Review. (2019-11-05). https://www.gov.uk/government/publications/government-science-capability-review.

⑦ Department for Business, Energy & Industrial Strategy. UK Research and Development Roadmap. (2020-07-01). https://www.gov.uk/government/publications/uk-research-and-development-roadmap#history.

⑧ HM Treasury. Getting smarter: a strategy for knowledge & innovation assets in the public sector. The Mackintosh Report. (2021-04-20). https://www.gov.uk/government/publications/getting-smarter-a-strategy-for-knowledge-innovation-assets-in-the-public-sector-the-mackintosh-report.

2.3 英国公共科研机构的改革发展趋势英国政府近10年来对两类公共科研机构进行了积极的改革和建设,呈现以下趋势:

(1)加强关键领域政府实验室的管理、整合和协调。 ①从企业手中收回政府实验室管理权,如国家物理实验室于2015年回归政府管理(保留其股份有限公司身份),政府确定斯特拉斯克莱德大学和萨里大学作为长期战略伙伴参与实验室管理、合作建立计量科学研究生院,这一改革巩固了国家物理实验室作为国家计量标准机构的核心地位,强化了其在学术与产业界之间的桥梁作用。②根据现实需求整合政府实验室力量,如英国卫生部整合英格兰公共卫生署、联合生物安全中心等机构成立英国卫生安全局,以加强对新冠肺炎等突发公共卫生事件的应对能力。③提升政府实验室的应急保障和决策支撑能力,隶属不同部门的10家政府实验室联合成立了“国家实验室联盟”⑨。

⑨ The Royal Society. The role of public and non-profit research organisations in the UK research and innovation landscape. (2020-09-22). https://royalsociety.org/topics-policy/publications/2020/uk-research-organisations/.

(2)汇聚优势资源和学术能力,建设一批研究理事会研究机构。围绕大数据与人工智能、能源存储、先进材料等领域,研究理事会与英国国内优秀大学合作建设了艾伦· 图灵研究所、法拉第研究所、亨利· 罗伊斯研究所等新机构,并推进生命健康领域已有研究机构与大学、医院、慈善机构等多元优势力量的联合重组,形成弗朗西斯·克里克研究所等机构。

此外,为弥补科学研究向应用转化的不足,打造战略技术领域未来市场优势,英国从2011年起陆续建立一批国家技术与创新中心(即“弹射中心”),为企业技术创新提供基础设施、合同研发及商业化服务,目前已形成高价值制造、细胞与基因治疗、化合物半导体应用、区域互联、能源系统、数字化、药物发现、近海可再生能源、卫星应用等9家弹射中心。这些弹射中心与两类公共科研机构(尤其是新建的研究理事会研究机构)密切合作,在研发活动链条上形成相互衔接,共同促进英国国家战略技术领域创新生态建设。

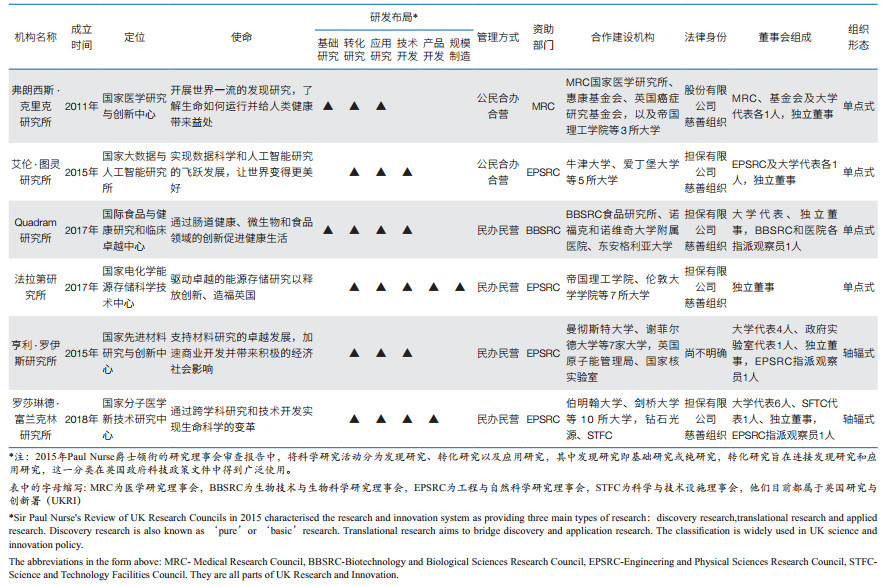

3 英国公共科研机构的新型组织模式新时期英国公共科研机构体系的新发展集中体现在研究理事会研究机构,绝大多数新建或重组机构采用了跨部门集成组织模式,本节选取6家代表性机构(见表 1)分析其呈现的特征。

聚焦国家战略技术领域,应对经济社会发展需求。代表性机构主要分布在生命健康、人工智能、能源存储等国家优先发展领域,他们都具有国家级或国际化研究中心的定位,确立了发展世界一流研究能力、满足经济社会发展需求的双重使命。其中多家机构直接承接了经济产业战略的发展需求,例如,法拉第研究所是在2017年《英国产业战略》提出的未来交通发展目标下成立的;艾伦· 图灵研究所根据《英国产业战略》设立的数字经济发展目标,在2018年将人工智能纳入研究所的重点方向。

结合国家创新体系特点,差异化布局研发活动。根据英国国家创新体系“基础强,应用弱”的特点,代表性机构重点布局基础研究走向应用开发的薄弱环节。如弗朗西斯· 克里克研究所在重组前主要开展生物医学基础研究,在重组后加强了以临床问题为牵引的转化研究,力求打破基础研究和临床研究之间的屏障;法拉第研究所立足于合作建设大学的研究优势,引导科学家和行业伙伴聚焦具有商业潜力的电池项目,同时运营英国电池产业化中心,其研发活动覆盖了科学研究到产品规模化的全阶段。

3.2 外部和内部管理制度引入合办合营模式,经费主要来自稳定拨款及科技计划定向资助。代表性机构在外部管理方式上分为两类:第一类是较为成熟的“民办民营”模式,由研究理事会提供主要经费、多元主体合作建立和运营研究机构,两者之间没有产权隶属关系。采用该模式的4家代表性机构至少有75%的经费来自研究理事会。第二类是新引入的“公民合办合营”模式,由研究理事会与多元主体合资建立并联合运营研究机构。以艾伦· 图灵研究所为例,目前其1/3经费来自工程与自然科学研究理事会,1/3经费来自合作建设大学。

采用企业和慈善组织双重法律身份。代表性机构都是企业法人身份,其中多数沿用私营化改革时期的做法,采用担保有限公司身份,这类公司本身没有股份且经营利润不分红,属于非营利法人。他们同时注册为慈善组织,所有支出都用于慈善目标,经费收入不需要纳税且享受多种税收优惠[11]。采用双重身份的研究机构依照公司法和慈善法管理,有利于维护机构的独立性、稳定性和公益性。

董事会组成依据外部管理方式做相应安排。民办民营机构的董事会有两种组成方式:①由合作建设机构代表和独立董事组成,研究理事会派遣观察员出席(无投票权);②由研究理事会委托合作建设机构之外的独立董事组成,体现独立自治原则。公民合办合营机构的董事会由研究理事会代表、合作建设机构代表和独立董事共同组成,体现协同治理原则。此外,所有代表性机构都实行董事会领导下的主任负责制。

3.3 组织形态及科研组织模式代表性机构呈现轴辐式和单点式两种组织形态,在科研组织方面各具特色:

3.3.1 轴辐式轴辐式研究机构由1个中心机构和多家节点机构组成,他们共同形成国家层面关键基础设施和研发合作网络。这种方式主要应用于依赖大中型科研设施设备的研究领域,以亨利· 罗伊斯研究所为例,中心机构设立在曼彻斯特大学,在材料研究领域具有雄厚实力和丰富的设施资源。中心机构根据研究所发展方向和各机构设施情况主持建设一所大楼,配备最先进的实验室及研讨交流空间。中心和节点机构结合自身优势牵头或参与特定方向的研究工作,并通过基础设施共享为学术界和产业界提供支持。

3.3.2 单点式单点式研究机构通常只有一个办公地点,坐落于合作建设机构之外,主要发挥总体部署和领导协调作用。科研组织突出多学科交叉融合,具体可分为两种模式:

(1)开放环境下的研究小组模式。以弗朗西斯· 克里克研究所为代表,其前身机构在生物医学和癌症研究方面具有深厚的基础,重组后的新机构进一步向进化生物学、生态学及物理学、工程学、信息学等交叉学科及新兴方向拓展。这种科研组织的特点包括:①以研究小组为基本单元,研究小组负责人可自主设置研究计划,并得到稳定的核心经费支持;②不划分研究部门,研究小组可在开放环境下交流协作、形成群组,研究所建立综合性科学技术平台支撑研究小组的运行;③与3所合作建设大学建立人员流动机制,吸纳其临床医学、物理学、数学和计算科学领域的研究人员,与已有力量形成互补,大学的研究团队可以借调方式迁移到研究所,或派遣1—3名成员嵌入到研究所的研究小组;④面向全球招募优秀青年人员担任研究小组负责人,支持其开拓新的研究领域,保持这类职位的流动性(聘期不超过12年)。

(2)目标导向下的研究计划模式。以艾伦· 图灵研究所为代表,研究所主攻方向的确立采用了以重大挑战为导向的遴选机制,包括公开征集、初筛、凝练、调整4个阶段。其中凝练阶段从学术、应用和治理3个角度切入,充分考虑了领域专家及政府、企业、慈善基金领导人的意见,又结合产业战略需求进行调整,最终确立了改革医疗保健、赋能经济金融等8项挑战目标,以及系统架构、行为模式挖掘等7项核心能力⑩。这种科研组织的特点包括:①根据挑战目标设立研究计划(目前有10项),每项计划设立1名研究计划主管,由研究所主任聘请资深专家担任,负责确立具体研究方向及推进计划运行;②聘请合作大学的高级研究人员为“图灵研究员”,涉及数学、统计学、计算机科学、生命健康、地理学、工程学、经济学、人文社会科学等跨学科领域,构成研究所的主体研究力量,大部分研究计划面向图灵研究员公开招标,他们可根据实际需求灵活选择所内外合作者;③组建专门的研究工程小组,满足研究人员对高质量软件工具、平台和系统的通用需求。

⑩ The Alan Turing Institute. Scoping programme. (2018-12-01). https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2018-12/the-alan-turing-institute-scoping-programme_1.pdf.

4 总结与思考回望过去,英国的公共科研机构体系在两次世界大战和大国竞争背景下经历了快速发展和扩张期,又在经济环境不佳、市场导向思潮下经历了重大的结构调整和制度改革。从当时的情境看,“客户-承包商原则”及私营化改革有利于减轻政府财政负担、提升机构运行效率、承接更多市场需求;但从长期发展看,过度的私营化也对政府的科学能力和领导力造成了伤害,导致国家创新体系中战略性角色的弱势。在国际科技竞争日益激烈的形势下,英国吸取以往改革的经验教训,转而加强对战略技术领域研发活动的组织力度,并结合使命定位、领域特点、合作建设机构研究能力及资源禀赋确立组织模式,充分发挥公共科研机构在国家研发任务中的引领作用,以及在关键创新环节的桥梁作用。

英国公共科研机构的发展演变为我国国家科研机构改革发展提供了重要启示:①国家科研机构是国家创新体系的压舱石,具有支撑国家战略实现的天然使命,尤其在国际局势动荡、竞争日益加剧的大环境下,国家科研机构要进一步强化战略性、基础性作用,聚焦国家战略需求、承担国家战略性任务,成为推动国家战略优先领域创新生态建设、关键核心技术突破、产学研合作研发的核心力量和重要枢纽;②随着世界科技发展和国家战略优先领域的变化,我国应及时调整国家科研机构的组织体系和学科布局,通过适当的整合和新建,强化新兴前沿领域的研究力量,同时应注重分类引导,针对不同任务定位的国家科研机构采取相应的管理框架和组织模式;③国家科研机构在新形势下应科学谋变、主动求变,深化内部改革、加速资源整合,探索符合科技变革规律的组织模式,充分发挥自身学科基础和研究积累优势,面向任务目标灵活调动跨学科力量合作开展研究,为我国科技强国建设和高水平科技自立自强作出应有的贡献。

新时期英国公共科研机构顺应科技变革趋势而采用的新型组织模式也为我国新型研发机构的建设提供了借鉴参考:①建设新型研发机构要聚焦国家战略需求和国际科技发展中的新变量,而不是在原有机构基础上“披新装”,一定要与原有机构形成差异化发展,产生新的增长点;②建设服务于国家使命的新型研发机构,应大力加强合作建设机构之间的集成联合,形成多元筹资、协同治理、开放共享、深度融合的组织模式,应尤其注重研究人员跨机构流动、跨学科合作、基础设施共享、知识产权分配等保障和激励机制的建设,促进各方力量真正形成合力,以学术为源头、以应用促研究,共同构筑国家战略优先领域的创新优势;③注重解决新型研发机构多样化法律身份带来的问题[12],可借鉴英国等发达国家采用民间非营利法人的经验,鼓励我国新型研发机构注册社会服务机构(民办非企业法人),进一步完善相关法律法规和配套措施,利用“民办公助”方式加大引导和支持,充分发挥其公益性属性、企业化管理等方面的优势。

| [1] |

潘教峰, 陈光华. 加快构建新型创新组织模式. 瞭望, 2017, (49): 17-19. Pan J F, Chen G H. Accelerate the construction of new organizational model for innovation. Outlook Weekly, 2017, (49): 17-19. (in Chinese) |

| [2] |

习近平. 加快建设科技强国实现高水平科技自立自强. 求是, 2022, (5): 4-9. Xi J P. Accelerate the construction of a powerful country with science and technology, realize high-level scientific and technological self-reliance. Qiu Shi, 2022, (5): 4-9. (in Chinese) |

| [3] |

Boden R, Cox D, Nedeva M, et al. Scrutinising Science: The Changing UK Government of Science. London: Palgrave Macmillan, 2004.

|

| [4] |

Bernal J D. 科学的社会功能. 陈体芳, 译. 桂林: 广西师范大学出版社, 2003. Bernal J D. The Social Function of Science. Translated by Chen T F. Guilin: Guangxi Normal University Press, 2003. (in Chinese) |

| [5] |

Flanagan K, Clarke S, Agar J, et al. Lessons from the History of UK Science Policy. London: The British Academy, 2019.

|

| [6] |

Keenan M, Flanagan K, Trends in UK science policy//Cunningham P (ed). Science and Technology in the United Kingdom. UK: Cartermill International, 1998.

|

| [7] |

吴必康. 权力与知识: 英美科技政策史. 福州: 福建人民出版社, 1998. Wu B K. Power and Knowledge: History of Science and Technology Policy in UK and USA. Fuzhou: Fujian People's Publishing House, 1998. (in Chinese) |

| [8] |

张义芳. 国外应用型公共科研机构民营化: 相关问题及经验教训. 科技管理研究, 2006, 26(12): 212-214. Zhang Y F. Privatization of applied public research institutions abroad: Relevant issues and lessons. Science and Technology Management Research, 2006, 26(12): 212-214. (in Chinese) |

| [9] |

刘娅. 英国国家战略科技力量运行机制研究. 全球科技经济瞭望, 2019, 34(2): 40-49. Liu Y. Analysis on the operational mechanism of national strategic R&D forces in the UK. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2019, 34(2): 40-49. (in Chinese) |

| [10] |

James A D. Organisational change and innovation system dynamics: The reform of the UK government defence research establishments. The Journal of Technology Transfer, 2009, 34(5): 505-523. DOI:10.1007/s10961-008-9104-0 |

| [11] |

刘娅. 英国新型研发机构建设研究. 全球科技经济瞭望, 2020, 35(11): 11-19. Liu Y. Research on development of new R&D Institutions in the UK. Global Science, Technology and Economy Outlook, 2020, 35(11): 11-19. (in Chinese) |

| [12] |

周泽兴, 刘贻新, 张光宇. 法人身份视角下的新型研发机构创新阻碍及对策研究. 广东工业大学学报, 2020, 37(1): 95-102. Zhou Z X, Liu Y X, Zhang G Y. The innovation impediment and solutions to the New-Pattern R&D institution from the perspective of legal person Journal of Guangdong University of Technology. 2020, 37(1): 95-102. (in Chinese) |