科技创新能力决定着国家的综合实力和核心竞争力,拔尖创新人才更是国家核心竞争力的关键。习近平总书记在中央人才工作会议上指出:“当前,我国进入了全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军的新征程,我们比历史上任何时期都更加接近实现中华民族伟大复兴的宏伟目标,也比历史上任何时期都更加渴求人才。”我国在拔尖创新人才的选拔与培养方面开展了诸多有益实践,特别是在高等教育阶段;但是,由于不同实践模式的特色与共性缺乏系统梳理,难以呈现新时代我国拔尖创新人才培养的整体图景。为此,本文回顾了关于拔尖创新人才培养的认识与探索,选择典型的实践案例进行选拔与育人模式分析,总括当前我国拔尖创新人才培养的基本样态,并对加强我国拔尖创新人才培养提出未来展望。

1 关于拔尖创新人才培养的认识与探索以智商为准绳的选拔已难以适应复杂时代对创新人才的多元需求,尤其是现有研究指出智商和创造力仅有适度相关性,当超过约120的智商阈值后,相关性会消失[1]。从内外部视角分析人才发展的关键影响因素,可以发现,在人才内部特征中诸如个体动机、兴趣、信念,以及自信、独立、热情、冒险、好奇心等人格特质的非智力因素对个人发展具有重要影响[2],同时有效的教育模式和支持的环境氛围在拔尖创新人才教育中显得尤为关键[3]。整体来看,人才的“卓越”表现是自我组织和适应高度复杂系统的结果[4]。改革开放以来我国拔尖创新人才培养取得一定进展,回顾这一发展历程可以分为3个阶段[5, 6],且在政策支持下每一阶段各高校均积极探索拔尖创新人才培养的实践创新。

(1)改革开放之后的辉煌发展阶段。为响应国家发展对科技人才提出的迫切需求,教育部门先后发布系列政策加强整体教育建设,恢复高考招生制度,并特别批准以少年班形式进行人才培养探索。至今仍坚持少年班办学的有中国科学技术大学(以下简称“中科大”)、西安交通大学(以下简称“西交大”)等。1978年3月,中科大率先创办少年班,至今已拓展成由少年班、少年班“创新试点班”(以下简称“少年创班”)和理科实验班(以下简称“零零班” ①)共同构成的中科大少年班学院。1985年,教育部决定在北京大学、清华大学等13所高校继续推行少年班模式,西交大少年班在此时正式创立。

① 访谈中了解到中科大少年班学院的理科实验班学生学号均以“00”起始,因此又被称作“零零班”。零零班由高考成绩择优录取的应届生构成,是少年班教育模式在普通高考学生中的教育推广。

(2)20世纪末开始的反思观望阶段。义务教育推行后,资优与均衡的教育公平问题受到社会广泛关注,中共中央、国务院作出《关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》,以素质教育为导向的教育改革拉开序幕,高等教育开始寻求变革。为推进本科教育改革,北京大学(以下简称“北大”)于2001年成立元培计划实验班,之后发展为首个非专业类本科学院——“元培学院”。

(3)2010年调整后的新发展时期。世界经济格局发生新变化,中国成长为世界第二大经济体,对拔尖创新人才培养的需求和认识上升到新的高度。中共中央、国务院颁布《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020年)》等文件,教育部推出“六卓越一拔尖” ②计划。在系列政策驱动下,高等教育阶段加大力度推进人才培养模式的探索创新,全国陆续建成多个基础学科的拔尖人才培养基地。清华大学作为首批试点发起了“清华学堂人才培养计划”,并将“钱学森力学班”(以下简称“清华钱班”)定位为该计划中唯一的工科基础实验班[7]。为进一步突破拔尖创新人才无法“涌现”的难题,清华钱班筹建了“零一”实验室,并于2021年在深圳正式启动零一学院[7],以统筹实现人才的规模化培养。

② “六卓越一拔尖”计划指卓越工程师教育培养计划、卓越医生教育培养计划、卓越农林人才教育培养计划、卓越教师培养计划、卓越法治人才教育培养计划、卓越新闻传播人才教育培养计划,以及基础学科拔尖学生培养计划。

在“两个一百年”的历史交汇点,加快推进创新人才培养愈显重要。本文选择各阶段具有代表性的高等院校作为研究对象,以总结我国拔尖创新人才选拔与培养的优秀经验。

2 我国拔尖创新人才选拔与培养模式分析基于各大高校官网的学院介绍、招生简章、培养方案等基础资料和文献数据,结合与上述大部分院校的院长或负责教师的访谈内容,研究试图回答不同教育实践模式在理念、选才和育才等方面的关键问题:①具有怎样的育人目标?②如何甄选其期待的拔尖创新人才后备军?③如何提供相匹配的教学以充分发挥人才潜能?④需要提供哪些支持以营造整体的创新文化氛围?

2.1 育人目标:富有创造力的领军人才中科大少年班、西交大少年班、北大元培学院、清华钱班和深圳零一学院虽然是我国不同历史发展时期拔尖创新人才培养的典型代表,但其育人目标均适应国家发展和时代变化的需求,在人才培养站位和定位上有着高要求,志在培养创新型的领军人才。中科大少年班学院致力于“为国家培养德、智、体全面发展,各学科领域特别是交叉学科领域具有原始创新能力的领军人物”。西交大少年班对拔尖创新人才的期待为“具有广博精深知识、良好思想品德与创新精神,能在未来跻身于世界一流科学研究和创新发明的卓越人才”,强调博雅基础上的创新素质,且侧重科技领域。北大元培学院旨在“培养具有爱国情怀、国际视野、创新精神和实践能力,各行各业的新时期高素质领军人才”,重视学生价值观、国际视野和创新实践的整体表现。清华钱班将人才培养目标定位于“发掘和培养有志于通过技术改变世界、造福人类的创新型人才” [7],突出创新能力,且强调技术领域的特长。深圳零一学院的育人目标为“立足于解决跨领域大问题创新,旨在培养改变世界、创造未来的世界级科学家、创新家”,特别关注人才对重大问题的创新能力。

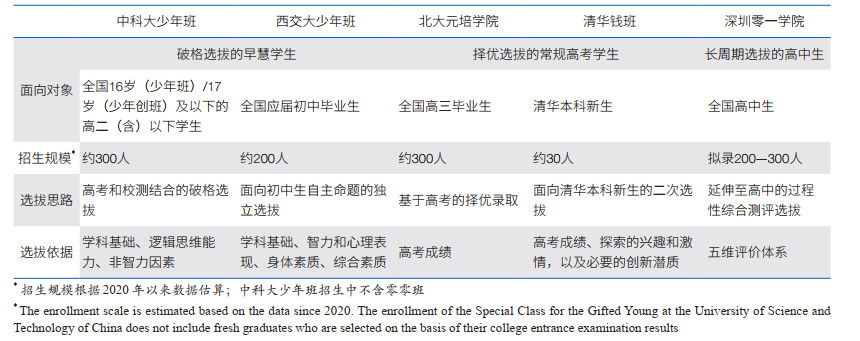

2.2 多元化选拔:知识、能力和志趣的三联考察为选拔所需人才,上述案例院校设置了不同的选拔方式。在面向对象上可以分为3类:破格选拔的早慧学生、择优选拔的常规高考学生,以及长周期选拔的高中生(表 1)。综合来说,拔尖创新人才选拔重视学生的知识、能力和志趣等方面,并可概括为3个阶段。

|

阶段1:资格审查。支持个人申请和他人推荐,主要基于学生的学业表现和个人成就进行资格初筛。案例中仅西交大少年班特别强调以中学或地市招办为单位推荐学生,招生要求“智力超常,德智体美劳全面发展,身心健康”。

阶段2:基础知识测试。主要考察学生在相关领域的认知基础,以笔试为主。通常来看,高考是判断学科基础的主要依据:中科大少年班让学生提前高考判断其是否具备高中水平,之后再设有数理基础测试;北大元培学院以高考成绩择优录取学生;清华钱班是在高考基础上进行人才的二次选拔。案例中仅西交大独立设置数理测试判断学生的学科基础。

阶段3:综合素质考察。旨在判断学生的能力水平,了解其兴趣志向和个性特征,一般由多学科专家构成面试团队,考察学生的现场表现。中科大少年班是人才选拔的先行者,自1982年起就增加了“现学现考”环节(现场学习新知识后现场考核),以判断学生的学习能力与认知发展水平③,并于1986年开始在复试环节中加入对学生心理发展水平的评估,系统考察学生相关学科基础、逻辑思维能力、创新能力、心理健康发展状态等表现[8];西交大少年班以德性、学业、体能、心理和综合面试等环节关注拔尖创新人才的整体表现,且在面试中特别考查学生人文和科学素养,了解其博雅志趣;清华钱班和深圳零一学院均以“五维评价体系”考查学生内生动力、开放性、勇气与毅力、智慧和领导力等综合表现。此外,深圳零一学院将人才选拔前置至高一阶段,设置长期过程性综合测评,旨在突破仅以分数检验人才的局限性,不拘一格吸纳资优人才。

③ 中科大少年班30年后的尴尬:冷热两极扭曲成长. (2008–04–14)[2021-11–13]. http://edu.sina.com.cn/l/2008-04-14/1131142356.shtml.

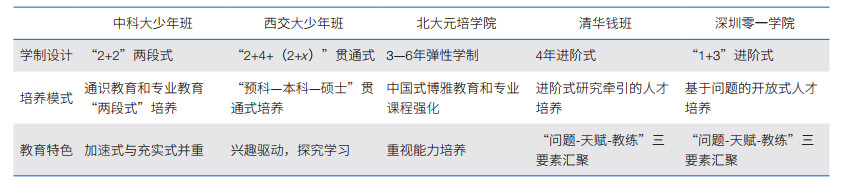

2.3 进阶式培养:既博且专基础上的创新突破匹配学生发展的教育设计是拔尖创新人才培养中的关键环节。国际经典的人才培养理论,如任祖利(Joseph S. Renzulli)提出的“丰富三元模型”(Enrichment Triad Model)[9]、贝茨(George Betts)倡导的“自主学习模式” [10]均关注多层次充实教育。与已有理论体系相一致,5个案例院校在学制设计上富有弹性,并以分阶段、进阶式课程和创新型教学支撑人才的全面发展和专业强化(表 2)。概括来看,整体教学组织支撑学生从入门到专业3个层次发展需求。

|

(1)自我定向。通过丰富的课程内容提供多样化的专业体验,让学生能够充分发现自身兴趣和才能,完成自我定位与发展目标设定。案例院校基本为学生提供宽口径的专业支持,在学生低年级阶段不做专业划分,侧重基础课程学习和思维能力培养,并压缩必修课学分要求,为学生自由学习、多学科探索提供保障。中科大少年班学院将这一模式总结为“2+2”学制,即前2年侧重基础课程学习,后2年聚焦专业学习。西交大少年班提供“一考免三考”的政策支持,整体实行“2+4+(2+x)”的“预科—本科—硕士”贯通式培养,以减少因考核压力带来的应试训练,尽早支持学生多领域认识和兴趣探索。北大元培学院积极建设跨学科课程,先后设立五大特色交叉学科专业④,并自2014年起推行中国式的博雅教育计划[11, 12],支持学生多学科、多课程的选择。清华钱班和深圳零一学院在大一、大二阶段均不限学科以支持学生进行项目探索,并注重加强学生研究训练。

④ 元培学院目前开设有整合科学,数据科学与大数据技术,古生物,外国语言与外国历史,政治、经济与哲学(PPE)5个本科专业,以及“通用人工智能实验班”项目。

(2)专业发展。以专业课程体系、主题研讨、实践体验、项目参与等形式,让学生掌握结构化的方法和技能,强化专业技能和高阶思维。案例院校大多通过提供专业导师指导、创新课程教学、设置专业认知挑战等方式支持学生专业发展[13]。中科大少年班学院的学生在后2年可在数理、物质科学等交叉学科平台,也可在全校范围内选择专业聚焦学习。北大元培学院以丰富的课程形态组织教学,如大班授课和小班研讨相结合等,关注学生提出问题、解决问题等能力的提升[11]。清华钱班和深圳零一学院让学生深入参与研究,并形成了由前沿领军人物支持拔尖创新人才成长的导师制模式[11]。

(3)自主创新。鼓励学生成为知识生产者,使其在自主组织研究、深度参与课题的过程中,认知、情感和社会发展明显加强。中科大少年班学院支持学生自选课题,以“少年遇伯乐”等师生交流会的形式,由科研导师进行海报展示和现场解答,让学生接触领域前沿进展和未解难题,加入感兴趣的科研组。清华钱班在大三阶段鼓励学生进行开放自主挑战性创新研究,并为其提供全球性导师和项目资金支持,促进新奇的年轻想法和成熟的专业认识不断碰撞,从而实现重大问题的创新突破[11]。深圳零一学院继承清华钱班育人经验,以“问题-天赋-教练”三要素汇聚模型为理论遵循,以重大挑战性问题为牵引,以研究为基、课程为辅,通过问题驱动激发学生探索激情和创新潜能[11]。

2.4 理解性支持:保障认知、情感和社会性发展个体创造力的发展离不开自由、开放、包容的社会氛围,在被理解、被尊重与被支持的环境中成长对学生的认知、情感和社会性发展至关重要[14]。上述案例院校致力营造整体的创新文化氛围,为学生的与众不同提供“心理安全”,具体包括3个方面。

(1)鼓励自由思想。各案例院校均尊重学生的自由选择和兴趣发展,基本在低年级不进行过多专业方向限制,鼓励学生参与科研并提供多领域专家指导。例如,北大元培学院从创办以来就以自由选课、自由选择专业、学分制、导师制、弹性学制等充分体现“自由学习”特色[12]。当然,这些特权离不开全校所有院系和专家教授的大力支持。例如,中科大少年班学院除了设有行政班主任,还会在全校范围内聘请专业班主任指导;北大元培学院建有全方位导师制,由学科校聘导师、元培学院导师和心理咨询师构成;深圳零一学院构建多学科、多领域的导师团为学生问题解决提供引导和咨询。

(2)重视心理健康。自由的思想和超出同龄人的认识有时会造成拔尖人才在自我概念与他人社交方面的障碍[15]。因此,为拔尖人才创设同伴学习交流平台、营造良好的社会情感环境,对其人格和心理健康发展具有重要意义。早年因宁铂、谢彦波等事件,中科大少年班一度陷入社会争议和质疑的困境当中。由此,中科大高度重视学生的心理教育,匹配心理咨询师对学生情绪进行疏导,同时避免让学生过早曝光在媒体舆论中承受过高的社会压力;之后混合编班的零零班也起到了良好的朋辈帮扶作用。北大元培学院以住宿制书院为学生提供思想碰撞、文化交流的空间,且充分支持学生自主管理元培学院自设的学术学会,以及书院内的交流与生活功能区[9, 10]。在此之外,北大元培学院特别开设新生入学教育(包括暑期新生训练营和第一学期新生讨论课),以帮助学生适应大学生活、了解各领域前沿等。

(3)强化社会责任。除了认知和能力的发展,拔尖人才培养还应注重引导学生认识自我与社会发展的关联性,培养学生参与社会问题解决的意识、主动性和责任感,发展其领导力和问题解决能力[14]。5所案例院校以社会实践活动、科研合作平台和国际交流机会等形式为学生获得社会体验、接触行业前沿和拓展国际视野提供了充足支持[13]。北大元培学院在全国建立多处学生社会实践基地,增强学生的社会责任和家国意识。深圳零一学院特别建立开放智慧实验室及全球领先的“数字孪生”开放创新平台,以实现与世界顶尖实验室、高校和企业的互通互联,为学生提供科技创新创业与孵化一体化的项目研究平台。清华钱班以问题驱动模式激发全球顶尖导师志愿参与[7],并与国际顶尖大学形成合作关系,为学生提供丰富的国际交流学习机会。

3 启示与展望科技强国重在储才,拔尖创新人才队伍是决定我国能否在未来战略必争领域占领制高点、掌握主动权的关键。面向拔尖创新人才培养迫切需求,需从选拔、培养和支持服务等方面为富有创新潜质的拔尖学生提供适合的成长途径和发展环境。

3.1 拓宽人才选拔视野,育人过程中持续鉴才相当一部分具备创新潜质的学生因高考成绩的限制未能获得有效的选拔和甄别,难以进入适合其发展的高水平大学,这极大影响了拔尖创新人才的选拔视野,持续以高考为“独木桥”的选拔机制将会使大批具有创新潜质的人才得不到应有的选拔和培养,造成人才浪费。任祖利的候选人才库(talent pool)理念将拔尖人才的入选范围由前5% 的比例拓展到15%— 20% [16],旨在避免造成大批具有创新潜质的人才流失。中科大少年班学院表示少年班需要拔尖的高考成绩和优秀的科学潜质表现,整体门槛较高;少年创班则对资格生提供了更为宽松的高考成绩要求(通常不低于一本线),使得更多具有数理特长、科技创新潜质的青少年可以获得培养机会。优质的师资、厚实的资源和全校范围的理解支持为拔尖创新人才成长提供良好氛围,却也是大多学校难以短期内实现突破的方面;而上述案例院校在拔尖创新人才培养方面积累了丰富经验,部分育人模式已推广试行到更多院校。

建议适当拓宽人才选拔视野,集中力量率先实现高等教育阶段拔尖创新人才培养的突破,为优秀的潜质生提供“绿色通道”。深圳零一学院是清华钱班经验向外推广的典型案例,可借鉴清华钱班高考二次选拔和深圳零一学院的资格认证机制,面向全国高考成绩达到“双一流”高等学校录取控制分数线的学生进行高考后的二次选拔,为选拔通过者提供高考录取校和“九校联盟” ⑤的联合培养。同时,实行动态准入准出机制,在育人过程中以兴趣分析课程、技能训练课程、职业指导课程等对人才发展提供指导,并结合学业成绩、实践表现、心理评估等为人才成长提供阶段性反馈,充分发挥一流大学和一流学科对一流人才的涵养作用。

⑤ “九校联盟”是由北京大学、清华大学、哈尔滨工业大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学、中国科学技术大学、西安交通大学共9所中国顶尖大学组成的高校联盟。

3.2 重视人才早期培养,分阶段完善育人升级基础教育阶段的教学模式仍陷于“应试教育”的声讨中,人才早期的兴趣、能力和专业发展受阻。拔尖人才成长过程具有递进性,应重视各阶段人才培养的整体文化氛围,为专业人才的涌现提供环境和机遇。已有研究强调尊重学生差异,相信通过进阶式教育可实现育才和鉴才的同步性[17]。案例院校中的西交大少年班和深圳零一学院均与中学建立合作关系,将选才、育才环节前置到基础教育阶段;特别是深圳零一学院从学生高一阶段开始考察、评估人才,致力于构建长周期人才培养闭环,为学生提供1对1个性化支持,以及多学科、跨领域的“导师团”引导。

建议构建青少年人才发现、保护和引导的激励机制[6],将拔尖创新人才培养延伸至基础教育阶段。推进高中培养体系多样化,为特长学生提供特殊培育机会,鼓励高校通过提供学生能力评估和监测、指导教研、合作开发教学资源开发等服务参与基础教育实践,以实现高校与中小学人才培养的贯通衔接,尽早发现和培养具有潜能的优质学生,夯实拔尖创新人才的有效储备。同时,推动建立高校与普通中小学的交流衔接机制,倡导高校和科研机构进入中小学开展讲座报告、提供专业选择咨询、指导学生课题研究体验等,以激发学生兴趣,为学生走近科研和做出专业选择奠定基础。

3.3 创新人才成长氛围,以政策保障特色实践目前,自主招生、科学竞赛等早期人才培养实践的成功经验被以“一刀切”的方式中断,高校的自主招生权力被限制,部分偏才、怪才的上升通道被一再收窄。个体潜能的发现和实现有赖于所处的社会政治环境[3],国家政策对人才培养具有重要支撑作用。中科大少年班和西交大少年班均受到特殊政策支持,得以持续破格招生;清华钱班受“珠峰计划”支持成立。人才培养模式的可持续发展需要理解的氛围和相应的保障,应积极调整和完善现有制度,为人才培养工作提供可持续发展的空间。

建议将拔尖创新人才培养提升至国家战略高度,系统推进相关部署,为创新人才成长提供政策和环境保障。强化国家政策保障,给予高校更多招生自主权,支持高校人才培养模式革新;鼓励地方政府和学校启动人才培养项目,建立特色学校或特色班级进行教育探索;支持在重点城市和个别贫困地区建立教育特区进行创新试点实践,构建学校、区县、省市多层次的创新实践基地矩阵,支撑拔尖创新人才培养。同时,应加强公众对拔尖创新人才发现和培养的正确认识,使公众意识到拔尖创新人才培养工作的紧迫性与必须性。政策支持和公众认可的环境将有效推动社会力量共同参与人才培养,创新人才成长氛围。

| [1] |

Davis G A, Rimm S B, Siegle D. Characteristics of gifted students//Education of the Gifted and Talented (6th ed). Essex: Pearson Education Limited, 2014: 31-53.

|

| [2] |

Davis G A, Rimm S B, Siegle D. Creativity Ⅱ teaching for creative growth//Education of the Gifted and Talented (6th ed). Essex: Pearson Education Limited, 2014: 223-243.

|

| [3] |

罗伯特· J. 斯滕博格. 剑桥创造力手册. 施建农, 译. 上海: 东方出版中心, 2021. Sternberg R J. Handbook of Creativity. Translated by Shi J N. Shanghai: Orient Publishing Center, 2021. (in Chinese) |

| [4] |

Ziegler A. The actiotope model of giftedness//Sternberg R J, Davidson J E. Conceptions of Giftedness (2nd ed). Cambridge: Cambridge University Press, 2005: 411-436.

|

| [5] |

程黎, 马晓晨, 张凯, 等. 我国超常教育发展40年: 基于政策及实践的分析与展望. 中国特殊教育, 2018, (8): 61-67. Cheng L, Ma X C, Zhang K, et al. The developments of supernormal education in China over the past four decades: Analysis and prospects based on policies and practice. Chinese Journal of Special Education, 2018, (8): 61-67. (in Chinese) |

| [6] |

叶俊飞. 从"少年班""基地班"到"拔尖计划"的实施——35年来我国基础学科拔尖人才培养的回溯与前瞻. 中国高教研究, 2014, (4): 13-19. Ye J F. Retrospect and prospect: Thirty-five years' exploration and practice cultivating academic elites. China Higher Education Research, 2014, (4): 13-19. (in Chinese) |

| [7] |

郑泉水, 徐芦平, 白峰杉, 等. 从星星之火到燎原之势——拔尖创新人才培养的范式探索. 中国科学院院刊, 2021, 36(5): 580-588. Zheng Q S, Xu L P, Bai F S, et al. From single spark to prairie ablaze-Exploring new paradigm to cultivate top innovation talents. Bulletin of Chinese Academy of Sciences, 2021, 36(5): 580-588. (in Chinese) |

| [8] |

朱芬, 孔燕. 中国科大少年班40年教育实践的演变及其启示. 中国特殊教育, 2018, (8): 55-60. Zhu F, Kong Y. The 40-years educational practice of the special class for the gifted young at the University of Science and Technology of China: Evolution and implications. Chinese Journal of Special Education, 2018, (8): 55-60. (in Chinese) |

| [9] |

Reis S M, Renzulli J S. Research related to the schoolwide enrichment triad model 1. Gifted Education International, 2003, 18(1): 15-39. DOI:10.1177/026142940301800104 |

| [10] |

Betts G. Fostering autonomous learners through levels of differentiation. Roeper Review, 2004, 26(4): 190-191. DOI:10.1080/02783190409554269 |

| [11] |

孙华. 北京大学元培博雅教育计划人才培养理念及路径. 中国大学教学, 2015, (12): 15-21. Sun H. Peking university Yuanpei boya education plan talent training concept and path. China University Teaching, 2015, (12): 15-21. (in Chinese) |

| [12] |

李猛. 北京大学元培学院: 自由学习的共同体. 中国大学教学, 2019, (12): 12-15. Li M. Yuanpei College of Peking University: A community of free learning. China University Teaching, 2019, (12): 12-15. (in Chinese) |

| [13] |

郑庆华. 为天下储人才为国家图富强——西安交通大学少年班30年拔尖创新人才培养探索与实践. 高等工程教育研究, 2016, (2): 34-39. Zheng Q H. Cultivating talents for the prosperity of China. Research in Higher Education of Engineering, 2016, (2): 34-39. (in Chinese) |

| [14] |

Davis G A, Rimm S B, Siegle D. Program planning//Education of the Gifted and Talented (6th ed). Essex: Pearson Education Limited. 2014: 97-124.

|

| [15] |

Davis G A, Rimm S B, Siegle D. Understanding and counseling gifted students//Education of the Gifted and Talented (6th ed). Essex: Pearson Education Limited, 2014: 451-484.

|

| [16] |

Davis G A, Rimm S B, Siegle D. Curriculum models//Education of the Gifted and Talented (6th ed). Essex: Pearson Education Limited, 2014: 177-206.

|

| [17] |

Renzulli J S, Reis S M. The Schoolwide Enrichment Model: A How-to Guide for Talent Development (3rd ed). New York: Routledge, 2014.

|