编者按 “双碳”目标背景下,如期实现碳达峰和碳中和的关键是制定适合我国的能源发展战略。目前,中国的能源结构仍是以化石能源为主,石油和天然气的消费水平远达不到世界的平均水平,煤的清洁化利用、稳油增气、大力发展新能源,以及不同时期的能源结构优化至关重要。与此同时,在世界百年未有之大变局下,能源的安全稳定供应及可持续发展非常重要。基于此,《中国科学院院刊》特策划组织了“中国能源发展战略研究”专题,邀请相关领域有深厚积累的专家学者开展有针对性的阐释和思考,为我国能源的绿色、安全、可持续发展贡献思想力量。本专题由中国工程院院士、中国石油勘探开发研究院原院长、中国发展战略学研究会副理事长、能源战略专业委员会主任赵文智研究员指导推进。

2. 国家油气战略研究中心 北京 100083

2. National Petroleum Strategy Research Center, Beijing 100083, China

世界百年未有之大变局下,世界地缘政治格局正在发生深刻变化,二战以来形成的全球秩序已进入调整期[1, 2],发达国家维持霸权和新兴国家争取更大发展权的斗争成为国际政治博弈的新主题。俄乌冲突拉开了全球秩序调整的序幕,这场战争所引起的全球秩序调整可能会持续很长一段时间,这期间对抗可能成为中美两国关系的主要方面。俄乌冲突以来,以美国为首的西方国家与俄罗斯围绕能源领域的制裁与反制裁博弈,导致世界能源领域出现剧烈动荡。由此引发的包括国际油价大幅波动、欧洲能源危机与能源武器化等一系列事件,警醒世界在全球秩序重大调整期,能源安全必须置顶,能源安全是决定诸如碳达峰与碳中和(以下简称“双碳”)等战略目标落地实施的基础。近期,欧洲多国纷纷调整气候政策,德国议会下院已在2022年7月撤销“在2035年前能源行业实现温室气体排放中和”的关键气候目标。在新形势下,中国如何布局“双碳”战略和能源安全战略,并平衡好二者关系,谋划好发展路径,已成为重大战略问题。文章将围绕“双碳”目标和油气安全,探讨两者关系的内涵,提出实现能源安全与“双碳”目标并行不悖的发展路径与对策,以期对行业相关政策的制定有所裨益。

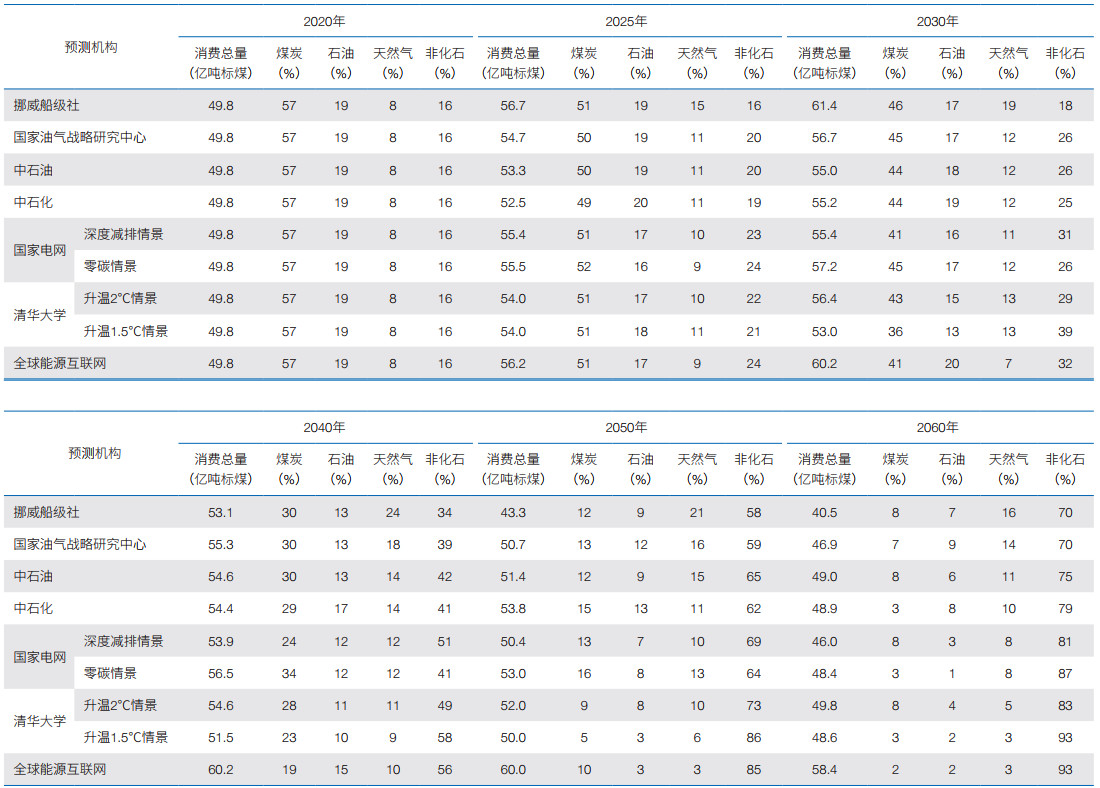

1 “双碳”目标下的我国能源图景与油气发展地位 1.1 “双碳”目标下我国能源发展图景2020年以来,国内外多家机构依据国家提出的“双碳”战略目标对我国能源中长期消费结构进行了预测(表 1)。7家研究机构模拟的9种预测情景显示[3-8],中国能源消费总量在2030年达到峰值时,能源消费总量为54亿—61亿吨标煤,随后缓慢下降至2060年的40亿—50亿吨标煤。能源消费结构均呈现煤炭持续下降、石油先稳后降、天然气先增后降、非化石能源加速发展的格局。化石能源占比由2020年的84% 降至2060年的7%—30%,非化石能源占比由14% 升至70%—93%。其中,能源结构转型相对较快的方案由清华大学气候研究院提出,在升温1.5℃的情景下,新能源快速替代化石能源并发挥主导作用,预测到2060年化石能源占比仅为7.4%,其中石油1.9%(6 500万吨)、天然气2.1%(不足1 000亿立方米)。国家油气战略研究中心的预测更加强调化石能源的基础保障和调峰作用,预测到2060年化石能源占比仍保持在30% 左右,其中石油9.2%(3.0亿吨)、天然气14.4%(5 000亿立方米)。正确认识“双碳”发展前景预测内涵的差异,对于确定未来我国能源转型路径、重点任务和攻关方向都至关重要。

|

“双碳”目标是一场广泛而深刻的系统变革,涉及能源产供储销庞大体系、工业和交通等领域用能系统转换、产业结构升级等诸多方面。我国是世界上最大的能源生产国和消费国,具有能源产业体量大、基础设施新度高、转型时间短等特点[9],实施“双碳”战略需要处理好能源转型发展与能源安全、短期目标与长期愿景、传统能源与新能源、能源增量与节能替代、碳排放与碳捕集/碳转化等诸多关系。能源涉及经济社会的方方面面,处理好能源转型发展与能源安全之间的关系是首要任务,保障能源安全是能源转型发展的基础,传统能源退出必须建立在新能源安全可靠的替代基础上。2021年,我国石油、天然气对外依存度分别达到72.2% 和46%,能源安全挑战十分严峻。

1.3 “双碳”目标与加大国内油气勘探开发并行不悖碳达峰是能源消费不断增长的背景下,化石能源碳排放逐渐达峰的过程,而碳中和是能源消费达峰、化石能源基础设施逐步退役的背景下,非化石能源加速增长替代的过程[9]。在碳达峰之前是中美战略博弈的关键期,我国石油需求逐步达到峰值、天然气需求仍然处于较快增长期,油气对外依存度继续维持高位,油气供应安全至关重要;2031—2060年,碳中和发展阶段,石油需求持续下降,用途逐渐由以燃料为主向以原料为主转变;天然气需求会先增后降,调峰需求和储能地位持续扩大。多家机构预测,到2060年,石油、天然气需求量分别在2亿吨和3 000亿立方米以上,届时国内石油、天然气产量仍难以满足消费需求。因此,伴随“双碳”战略实施,我国“缺油少气”的供需格局并没有从根本上发生改变。持续加大国内油气勘探开发,实现原油产量重回2.0亿吨并保持较长期稳产,天然气产量实现快速上产,是在保证能源安全基础上积极稳步推进碳达峰并逐渐迈向碳中和的重要举措,与“双碳”战略并行不悖。

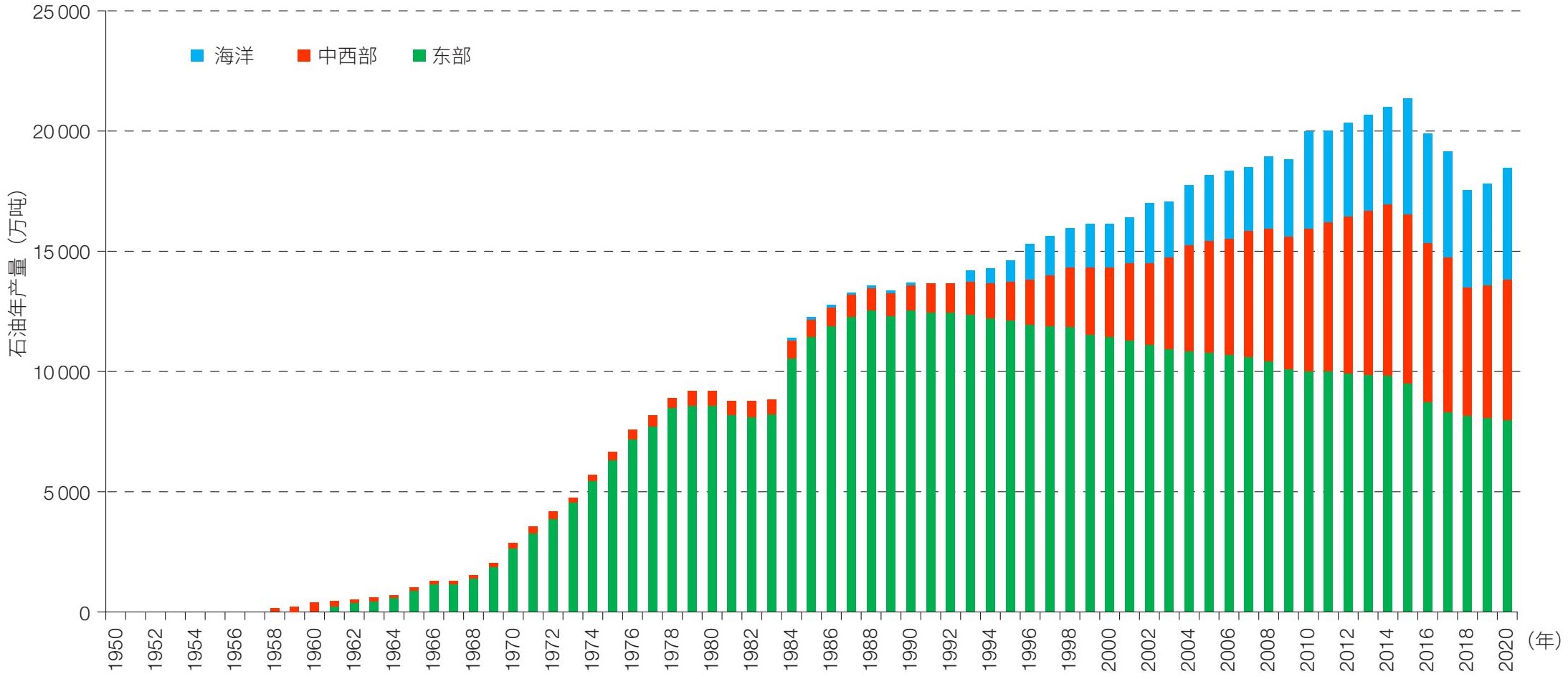

2 我国油气供应安全战略及路径 2.1 油气稳产上产需要重大资源领域持续接替油气属于不可再生资源,稳产上产需要重点勘探新领域和新资源不断接替。20世纪50—70年代,我国石油工业“战略东移”,在松辽、渤海湾盆地发现大庆、胜利、辽河等一系列大油田,奠定了石油工业持续发展的基础,1978年石油产量突破1亿吨;20世纪80年代至今,按照“稳定东部、发展西部、加快海域”的发展思路,通过在中西部鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、塔里木盆地和渤海、南海北部等海域的勘探形成重大资源接替,2010年石油产量首次突破2亿吨(图 1)。

|

| 图 1 中国石油产量分区域构成图 Figure 1 Regional composition of China's oil production |

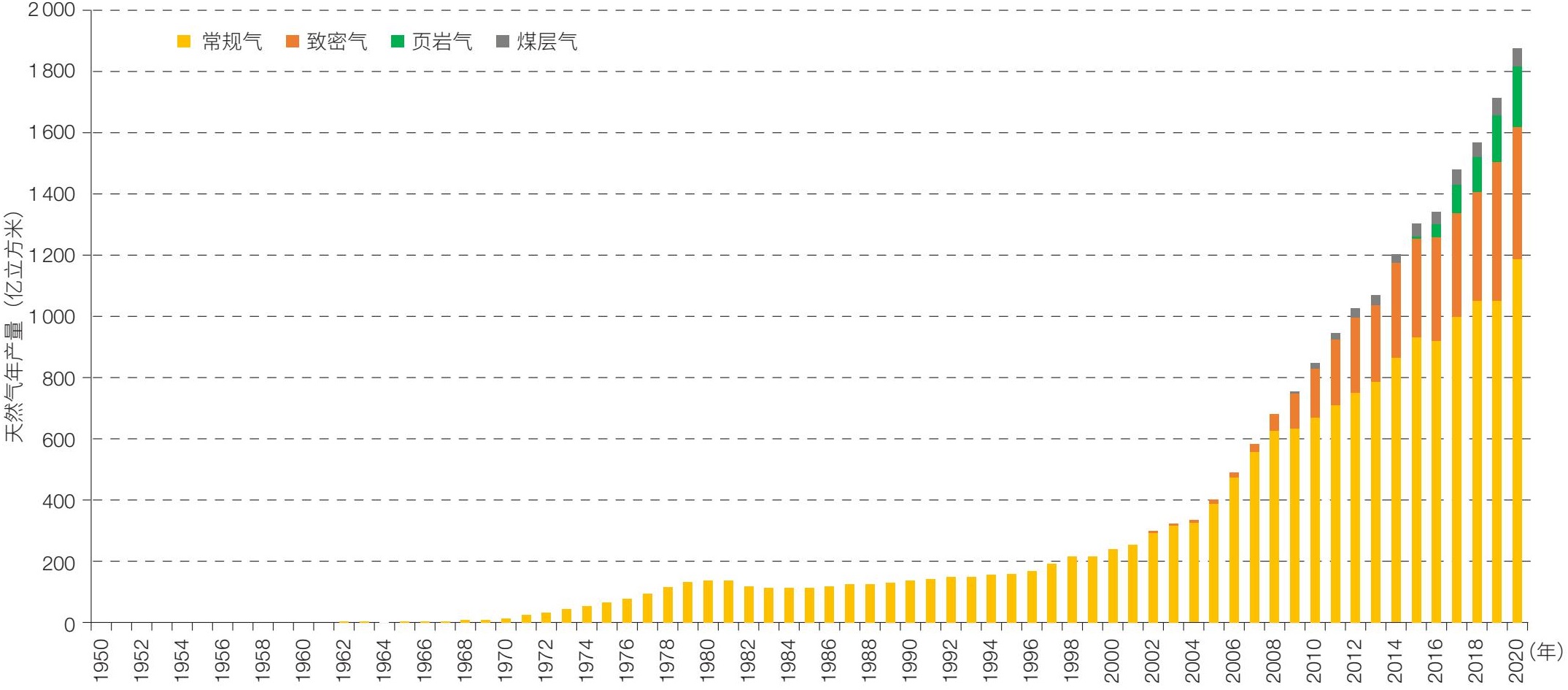

相比我国石油勘探开发的较早起步和快速上产,我国天然气勘探开发主要集中在近20年。特别是2010年以来,按照“常非并举”的思路,在常规天然气规模上产的同时,规模发展致密气、加快发展页岩气、稳步推进煤层气,天然气生产重心由单一的四川盆地扩展到四川、鄂尔多斯、塔里木三大盆地,2021年天然气产量突破2 000亿立方米(图 2)。新的发展阶段,需要确保国内原油2亿吨以上稳产、天然气大发展,夯实国内油气供应压舱石地位,在传统勘探开发领域深耕和油气资源新领域革命性拓展“两条腿”走路。

|

| 图 2 中国天然气产量分类型构成图 Figure 2 Composition of China's natural gas production by type |

传统的油气领域,主要指各大油公司正在勘探与开发的领域。目前,我国传统领域石油勘探总体处于勘探中期阶段,天然气勘探处于早中期阶段[10],具有石油稳产、天然气上产的潜力。未来发展坚持“海陆并举、常非并重”战略,通过继续实施国家油气重大专项,组织好重点领域理论、技术攻关,实现“稳油增气”目标,需要重点做好“三件事”。

(1)积极做好油气勘探新领域和新战场准备。聚焦海相碳酸盐岩、岩性地层、前陆冲断构造带、叠合盆地深层超深层、海域新区、非常规页岩油气等重点领域,突出深层—超深层、海域深水、非常规“两深一非”重大领域成藏理论研究,重点加强海相碳酸盐岩、前陆复杂构造带、成熟探区更隐蔽岩性地层油气藏和非常规油气富集带成藏特征研究,在陆海区优选15—20个有规模(石油5亿—10亿吨,天然气0.5万亿—1.0万亿立方米)的重大勘探领域,加大勘探投入和风险勘探力度,积极准备勘探突破新发现和找油气新战场,进一步夯实资源基础。

(2)积极做好低品位资源规模效益开发。低品位油气资源包括低渗—特低渗、低丰度、非常规和尾矿资源,其规模大、分布广、效益差,是支撑国内“稳油增气”不可或缺的资源。以中石油为例,“十三五”以来,新增储量中的低渗—特低渗石油、天然气储量占比分别达到91%、99%;截至2021年底,探明未开发的60.6亿吨石油、4.33万亿立方米天然气中,低渗致密储层储量占比超70%;以大庆为代表东部老油田进入特高采出程度、特高含水的“双特高”阶段,剩余油异常分散。低品位资源规模效益开发需要勘探开发一体化、地质工程一体化、增储上产一体化等管理体制创新,更需要依靠高密度三维、长水平井高效钻井、体积压裂等工程技术措施的持续创新与攻关。通过双向发力、大幅降低单位产量成本,让大部分边际无效资源成为油气上产的重要保证。

(3)努力做好老油田大幅提高采收率。我国油气探明储量规模大。截至2021年底,我国累计探明石油、天然气地质储量分别为430.8亿吨、15.3万亿立方米,标定采收率分别为26%、55%。基于现有储量基础,采收率每提高1个百分点,可增加石油、天然气可采储量4.3亿吨、1 530亿立方米,相当于新发现一个地质储量超20亿吨的大油田和3 000亿立方米的大气田,潜力巨大。未来发展,需要针对不同类型、不同开发阶段、不同地质条件的油气藏,依靠人工智能(AI)、大数据与材料等新技术创新,发展完善精细水驱、气驱、聚合物驱等针对性提高采收率的技术方法,让已经探明的油气储量尽可能多地采出来,把原油年产2.0亿吨基础做大。

2.3 新油气资源领域组织好“三个革命”,力争产量规模增长(1)陆相中低熟页岩油革命。中低熟页岩油是指热成熟度介于0.5%—1.0% 的页岩层中含有的多组分液态烃和未转化有机物的总称。我国中低熟页岩油资源潜力巨大,主要分布在鄂尔多斯盆地三叠系延长组,以及松辽盆地白垩系嫩江组一段,初步估算我国中低熟页岩油技术可采资源量400亿—450亿吨,是石油工业发展的战略性资源。中低熟页岩油利用成熟的水平井和体积改造技术难以有效开发,需要采用颠覆性的地下原位转化技术才能开发利用[11]。目前,电加热原位转化技术的成熟度已达90% 以上,当前油价下可实现中低熟页岩油的经济开发,需尽快开展原位转化先导试验,加快页岩油领域科研平台建设、基础理论研究和变革性技术攻关,力争“十四五”突破工业生产关,“十五五”规模上产,2040年前后实现原油产量达到亿吨级、天然气千亿立方米级规模。

(2)富油煤热转化利用革命。富油煤是指焦油产率大于7%—12% 的煤炭,采用中低温热解可以将煤转化成油气以及可替代无烟煤和焦炭的半焦。我国西部富油煤资源量约有5 000亿吨,主要赋存于陕西、内蒙古、甘肃等地,煤中潜在的油资源量约500亿吨,气资源量约75万亿立方米[12]。目前,西部用于燃烧发电和供热的富油煤约5.2亿吨,如果全部按照热解提油—发电一体化方式进行利用,可生产近5 000万吨油品,相当于再建一个大庆油田[13]。通过积极组织富油煤热转化革命,以中西部富油煤为重点,开展热解提油气与发电一体化利用,力争“十四五”实现规模工业生产,2040年达到原油数千万吨、伴生天然气数百亿立方米的产量规模。

(3)煤地下气化利用革命。煤地下气化是指通过将地下煤炭有控制的燃烧,产生氢气、甲烷等天然气资源。中国目前井工开采基本未涉及1 500米以深的煤炭资源,埋深1 000—3 000米的可气化煤炭折合天然气资源量为272万亿—332万亿立方米,是常规天然气资源量的3倍,与非常规天然气资源量的总和相当,开发潜力巨大[14]。通过组织煤地下气化天然气革命可以有效缓解我国“富煤”“少气”的资源现状,若深层煤炭资源逐步得到气化开采,我国有望从2030年起,逐步替代进口天然气,将天然气作为能源转型桥梁(支撑)的发展战略有望取得成功,2040年产量达千亿立方米规模[15]。

3 “双碳”目标发展战略与路径 3.1 “双碳”目标发展战略贯彻落实“双碳”战略,既要积极进取,又要务实可行,需要把化石能源清洁化利用、可再生能源加大利用、柔性智能电网建设、储能基础设施建设与能源利用效率提升5件大事同步抓实抓好。切实做到“顶层设计引领,技术保证有力,基础建设布局到位及时与智能电网支撑强劲”,确保碳减排有规模、碳转移有成效、碳转化有力度,以可行路径设计支撑“双碳”目标如期实现,同时确保国家能源供应安全无虞。

3.2 做好顶层设计需突出“四个重点”(1)顶层设计引领,有序推进“双碳”目标实施。实施能源安全新战略,推动化石能源清洁化利用、能效提升、结构优化、关键技术装备突破,形成能源发展新局面;构建“双循环”新发展格局,立足国内大循环,挖掘自身潜力,推动国内能源结构持续优化、能源持续均衡发展,引领能源发展新方向;推进第四次工业革命,通过大数据、人工智能、新材料、能源互联网技术等支撑新能源体系建立,引领能源发展新速度;坚持“双碳”目标,全国上下齐动,多层次推动减碳目标如期实现,加快能源转型步伐,引领能源发展新动能。

(2)节能优先,技术节能和系统节能结合,实施能效提升工程。系统节能方面,持续推动能源消耗总量和强度的“双控”制度[16];健全节能法律法规和标准体系,建立长效激励机制;优化产业结构,大力发展低耗能先进制造、高新技术和现代服务业。技术节能方面,优化改进高耗能设备,限制和有序淘汰能耗高、效率低的工艺、技术、设备和产能;推广国家重点节能低碳技术、工业节能技术装备、交通运输行业重点节能低碳技术等;全面推行“能效领跑者”计划,对标先进,依靠技术创新推进各类产品能效提升。

(3)加强绿色低碳关键核心技术和装备攻关及推广应用,实施科技支撑工程。重点发展煤炭清洁高效利用、化石能源绿色开发等低碳能源技术,低成本光伏、大型风电和绿电制氢等零碳能源技术,碳转化、碳捕获与封存/碳捕获利用与封存(CCS/CCUS)等负碳能源技术;加强煤炭绿色高效分选等清洁能源装备,光热发电系统、风电监测诊断系统等低碳能源装备,材料高储能密度与长寿命及无害化后处理等储能装备,高效、智能化与快捷便利的能源输送装备研发,推动能源体系建设。

(4)大力发展新能源和可再生能源,实施绿色替代工程。大力实施“洁煤、稳油、增气、强新”行动计划,推进高碳能源减量和绿色利用,构建绿色低碳现代化能源供应体系;优化生产与基础设施布局,把天然气做成从化石能源向绿色能源过渡的桥梁[17];建设电网、气网、信息网、储能网智慧能源体系,推动多类能源互联互通;多能互补融合发展,“气、电、氢”为桥梁,分布式与集中式结合,化石能源与新能源融合发展,安全高效开发利用核能与水能,光伏、风能大规模开发利用,大力发展生物质能,加快储能、氢能、可控核聚变等颠覆性技术突破及产业化发展[18]。

3.3 实现“双碳”目标需做好“三篇文章”“双碳”战略对我国的能源行业减排提出了新的要求[19],需抓好碳减排、碳转移、碳转化三大措施。

(1)碳转移。大力发展和推广应用CCS/CCUS技术[20]。在松辽、鄂尔多斯、准噶尔等源汇条件匹配、驱油提高采收率可行性好且潜力大的盆地开展CCUS,可覆盖石油储量6.5亿吨,按提高采收率约15% 计算,可增加可采储量1亿吨,提产增效的同时实现二氧化碳(CO2)就地埋存。估算全国适合CO2驱油的探明地质储量达140亿吨,若全部实现CO2驱油可增加可采储量14亿吨,同时埋存CO2 42亿—56亿吨。

(2)碳转化。用CO2作原料生产化工产品,发展富碳工业。通过开发高效催化技术,利用可再生能源对CO2进行活化,将其作为碳源原料,生产大宗化学品、精细化学品及环保化工材料等,实现CO2减排与绿色化利用。目前,利用CO2生产甲醇、芳烃等大宗平台化合物已具备经济性,技术灵活,合成能耗低,下游产品广阔,是减少碳排放的重要途径。

(3)碳减排。加大可再生能源利用,大力发展风电光伏等可再生能源;同时,提高能源利用效率,应用系统能效技术提升能效,建设“源—网—荷—储”协调发展,集成互补的能源互联网,实现高效节能利用。

4 结论与建议(1)油气安全战略与“双碳”战略是并行不悖的国家战略。 “双碳”战略下我国油气仍有加快发展的空间,宜积极加大推进力度,千方百计保证我国油气长期供应安全。

(2)在“双碳”战略背景下,落实好油气安全战略。未来40年是“双碳”战略推进与油气增储上产建设契合期,国家宜在传统领域做好勘探新领域准备、低品位资源规模效益开发、大幅提高采收率“三件大事”。在新领域组织好陆相中低熟页岩油原位转化、富油煤热转化利用、煤地下气化利用“三个革命”,在重大科技支撑保证、政策扶持和人才引进等方面给予支持,确保国家油气安全做实无虞。

(3)在油气安全战略背景下,落实好“双碳”战略。重点做好:顶层设计引领,积极做好柔性智能电网、储能基础设施建设、转型关键技术创新与可再生能源大规模利用,做到各项建设有序,及时到位;碳转移、碳转化、碳减排“三篇文章”抓实抓到位;厉行节约用能和高效用能政策到位、普及到位。

| [1] |

毕洪业. "战略三角"还是"三边互动": 新时代的中美俄关系. 国际观察, 2022, (3): 127-156. Bi H Y. "Strategic Triangle" or "Trilateral Interaction": Defining China-US-Russia relations in the new era. International Review, 2022, (3): 127-156. (in Chinese) |

| [2] |

郝宇. 欧洲能源危机的根源与影响. 人民论坛, 2022, (7): 102-105. Hao Y. The origin and impact of the European energy crisis. Renming Tribune, 2022, (7): 102-105. (in Chinese) |

| [3] |

International Energy Agency. An Energy Sector Roadmap to Carbon Neutrality in China. (2021-09-01)[2022-12-19]. https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-tocarbon-neutrality-in-china.

|

| [4] |

Det Norske Veritas. Energy Transition Outlook 2021: A Global and Regional Forecast to 2050. Oslo: Det Norske Veritas, 2021.

|

| [5] |

清华大学气候变化与可持续发展研究院. 中国低碳发展战略与转型路径研究. 北京: 清华大学, 2020. Institute of Climate Change and Sustainable Development, Tsinghua University. Research on China's Low-carbon Development Strategy and Transition Path. Beijing: Tsinghua University, 2020. (in Chinese) |

| [6] |

国网能源研究院有限公司. 中国能源电力发展展望2020. 北京: 中国电力出版社, 2020. State Grid Energy Research Institute Co., Ltd. China Energy and Electricity Outlook 2020. Beijing: China Electric Power Press, 2020. (in Chinese) |

| [7] |

全球能源互联网发展合作组织. 中国2060年前碳中和研究报告. 北京: 全球能源互联网发展合作组织, 2021. Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization. Research of Carbon Neutrality in China by 2060. Beijing: Global Energy Interconnection Development and Cooperation Organization, 2021. (in Chinese) |

| [8] |

中国石油经济技术研究院. 2050年世界与中国能源展望. 北京: 中国石油经济技术研究院, 2020. CNPC Economics and Technology Research Institute. 2050 Energy Outlook of the World and China (2020 edition). Beijing: CNPC Economics and Technology Research Institute, 2020. (in Chinese) |

| [9] |

刘合, 梁坤, 张国生, 等. 碳达峰、碳中和约束下我国天然气发展策略研究. 中国工程科学, 2021, 23(6): 33-42. Liu H, Liang K, Zhang G S, et al. China's natural gas development strategy under the constrains of carbon peak and carbon neutrality. Strategic Study of CAE, 2021, 23(6): 33-42. (in Chinese) |

| [10] |

李建忠, 梁坤, 武娜, 等. 常规油气勘探程度分析新方法及其应用. 石油科技论坛, 2020, 39(6): 45-53. Li J Z, Liang K, Wu N, et al. New method for conventional hydrocarbon exploration stage division and its application. Petroleum Science and Technology Forum, 2020, 39(6): 45-53. DOI:10.3969/j.issn.1002-302x.2020.06.007 (in Chinese) |

| [11] |

赵文智, 胡素云, 侯连华. 页岩油地下原位转化的内涵与战略地位. 石油勘探与开发, 2018, 45(4): 537-545. Zhao W Z, Hu S Y, Hou L H. Connotation and strategic role of in-situ conversion processing of shale oil underground in the onshore China. Petroleum Exploration and Development, 2018, 45(4): 537-545. (in Chinese) |

| [12] |

王双明, 王虹, 任世华, 等. 西部地区富油煤开发利用潜力分析和技术体系构想. 中国工程科学, 2022, 24(3): 49-57. Wang S M, Wang H, Ren S H, et al. Potential analysis and technical conception of exploitation and utilization of tar-rich coal in Western China. Strategic Study of CAE, 2022, 24(3): 49-57. (in Chinese) |

| [13] |

王双明, 师庆民, 王生全, 等. 富油煤的油气资源属性与绿色低碳开发. 煤炭学报, 2021, 46(5): 1365-1377. Wang S M, Shi Q M, Wang S Q, et al. Resource property and exploitation concepts with green and low-carbon of tar-rich coal as coal-based oil and gas. Journal of China Coal Society, 2021, 46(5): 1365-1377. (in Chinese) |

| [14] |

葛世荣. 深部煤炭化学开采技术. 中国矿业大学学报, 2017, 46(4): 679-691. Ge S R. Chemical mining technology for deep coal resources. Journal of China University of Mining & Technology, 2017, 46(4): 679-691. (in Chinese) |

| [15] |

孔令峰, 朱兴珊, 展恩强, 等. 深层煤炭地下气化技术与中国天然气自给能力分析. 国际石油经济, 2018, 26(6): 85-94. Kong L F, Zhu X S, Zhan E Q, et al. Suggestions on China's natural gas self-sufficiency by deep coal underground gasification technology. International Petroleum Economics, 2018, 26(6): 85-94. (in Chinese) |

| [16] |

高虎. "双碳"目标下中国能源转型路径思考. 国际石油经济, 2021, 29(3): 1-6. Gao H. China's energy transformation under the targets of peaking carbon emissions and carbon neutral. International Petroleum Economics, 2021, 29(3): 1-6. (in Chinese) |

| [17] |

侯梅芳, 潘松圻, 刘翰林. 世界能源转型大势与中国油气可持续发展战略. 天然气工业, 2021, 41(12): 9-16. Hou M F, Pan S Q, Liu H L. World energy trend and China's oil and gas sustainable development strategies. Natural Gas Industry, 2021, 41(12): 9-16. (in Chinese) |

| [18] |

曾鸣, 王永利, 张硕, 等. "十四五"能源规划与" 30·60" 双碳目标实现过程中的12个关键问题. 中国电力企业管理, 2021, (1): 41-43. Zeng M, Wang Y L, Zhang S, et al. 12 key issues in the "14th Five-Year" energy plan and the realization of the "30·60" dual carbon goal. China Power Enterprise Management, 2021, (1): 41-43. (in Chinese) |

| [19] |

邹才能, 薛华庆, 熊波, 等. "碳中和"的内涵、创新与愿景. 天然气工业, 2021, 41(8): 46-57. Zou C N, Xue H Q, Xiong B, et al. Connotation, innovation and vision of "carbon neutral". Natural Gas Industry, 2021, 41(8): 46-57. (in Chinese) |

| [20] |

孙海萍, 张胜军, 徐立昊, 等. "双碳"目标下中国油气行业低碳发展措施与路径探讨. 油气与新能源, 2021, 33(6): 27-31. Sun H P, Zhang S J, Xu L H, et al. Discussion on lowcarbon development measures and paths of China's oil and gas industry under the goals of "Dual Carbon". Petroleum Planning & Engineering, 2021, 33(6): 27-31. (in Chinese) |